北京4月一個刮著疾風的夜晚,50歲出頭的王春蓮坐在快捷酒店客房的床邊,垂著蓬亂的頭發,眼窩深深地陷了下去。房間里只剩下馬克筆筆尖觸碰織物表面的沙沙聲,她把女兒生前的衣服拿出來疊好,寫下名字,好在燒給女兒時認得出。

這個20平米不到的屋子堆滿了雜亂的生活用品,天花板斜對角扯著一根晾衣繩,睡衣和口罩空落落地懸在一頭,沙發角落的不經意處會拉出一根充電線。女兒出事后,王春蓮在北京住了6個多月,搬了幾次住處。

那幾個裝著遺物的紙箱,是她沒機會走近的女兒大學生活世界。機械地完成分類整理,她看上去冷靜、克制。直到說不明白的情緒擊中了她,王春蓮攤開女兒的連衣裙,喃喃自語,“她穿的都是小小碼的……”隨后是止不住的哭聲。

去年10月,22歲的女兒、北京大學2016級法學院學生包麗服藥自殺,陷入昏迷。一個月后,王春蓮從警方處拿回女兒手機,看到女兒和男友的微信聊天記錄,認為自己探知了女兒輕生的真相。

2020年4月11日中午,包麗還是離開了這個世界。迷茫將王春蓮網住,還能做什麼呢?她一遍遍問自己,沒有答案。

噩耗

王春蓮噩夢般的日子始于幾則消息。

2019年10月9日18點49分,她在廣東的家中吃飯,女兒男友牟俊浩發來信息,“阿姨,您能給包麗打打電話嗎?我找不到她了。”

王春蓮立馬聯系包麗,女兒電話不接,她沒多想。進入大學后,女兒聯系不上是常事。“很忙”,包麗總是這樣回復,不是在上課,就是在搞學生會活動。王春蓮不懂,即使心里有很多話想說,打電話過去,她總是小心翼翼的,怕耽誤女兒時間。

她記得包麗考上北大時的興奮,查完成績,包麗一蹦一跳跑到正在做飯的王春蓮面前,“媽媽我心想事成了!”王春蓮笑著恭喜,給所有人打電話,一大家子吃飯慶祝,都包了大紅包給這個優秀的囡囡(注:廣東話,指女兒),包麗咪咪笑,眼睛彎彎的。

“會繼續努力的!”包麗跟王春蓮說。不出意外,包麗會在今年6月畢業,然后開始研究生的學習。

總覺得擔心,到七點半,王春蓮又給牟俊浩打電話,“沒事我去找,阿姨你放心”,每隔30分鐘打過去,得到的都是相同的回答。王春蓮有些著急,握著發燙的手機,手心攥出汗。

夜里10點多,她從牟俊浩處得知女兒已經找到,王春蓮心里踏實了,以為沒事了。

對女兒的這個男友,王春蓮挺滿意。牟俊浩比包麗大一級,是北京大學政府管理學院的學生。兩人在學生會相識,當時包麗大二,是學生會文藝部部長,牟俊浩則是學生會的副主席。2018年8月16日,“被俊浩哥哥拱走”,包麗在手機紀念日軟件里標注了在一起的時間。

最初,這段戀愛看起來甜蜜。2018年9月和10月,包麗都在朋友圈分組可見的留言中訴說對牟俊浩的想念。從微博記錄來看,她和男友似乎有過爭吵,但一切依然明朗。“盡管再生氣,也不曾想過離開,明天要和你去做什麼呢?”她在那年10月的一天打下這些文字。

2019年1月底,牟俊浩來包麗老家住了一星期,那是王春蓮第一次見到這個男生,穿著黑衣黑褲,一進門就叫阿姨好,看著熱情有禮貌。“寶貝寶貝”,牟俊浩總是喊,吃飯時,他會夾菜到包麗碗里,也會幫著王春蓮做事。

王春蓮在一旁觀察,偷偷把女兒拉過來說,(他)看上去還是可以的,女兒只是夸男友人很聰明,“很得身邊人喜歡,會說話。”

那次,當被問起打算什麼時候結婚時,牟俊浩說三年后,王春蓮沒太往心里去,這年代,拍拖的事情誰說得準?在家那幾天,兩人一起打游戲,說話語氣還像小孩一樣。飯桌上,王春蓮只是囑咐他對女兒好一點,牟俊浩答應了。

王春蓮得知女兒找到的20分鐘過后,輔導員來電問情況。

輔導員問起,“你有沒有叫你女兒說一句話?”王春蓮才反應過來,自己還沒聽到包麗的聲音。

王春蓮馬上打給牟俊浩,總算接通一次,王春蓮讓他叫包麗說句話,他說,好,但手機那頭只有雜音。

11點多,壞消息來了,“包麗在搶救,吃了藥”,輔導員說。

女兒身體一向健康,家里從前幾乎不放藥瓶,吃什麼藥?為什麼要吃藥?王春蓮一下子哭了出來,心如亂麻。

而等待她的只有更糟的消息,12點左右,輔導員告知她包麗心臟停跳,王春蓮嚇得癱掉了。

那一個晚上,她守著一部手機,聯系輔導員、牟俊浩,在電子搶救單上簽字。誰要是打來電話,她就在最后說一句,“無論花多少錢,一定要救回來,幫我找最好的醫生啊!”

出門時已是凌晨4點。王春蓮要搭最早一班飛機去往北京,她慌得連拿出來的洗面奶和毛巾都忘記裝進行李箱,只帶了兩套衣服。

她來不及想,空白的大腦中只有一個念頭,女兒快點醒過來。

等

第二天一早,海淀醫院ICU, 王春蓮見到了女兒——在床上昏迷,身上架了很多儀器。因為病情危急,包麗當天被轉院至北醫三院。

“腦死亡”, 10多天后,王春蓮從醫生口里聽到了這個完全陌生的詞匯。托北京的朋友找專家,網上查資料,“除非有奇跡”,她就信這一句話。

那段日子,她不洗臉,不換衣服,一天最多吃一頓飯,整日在醫院ICU門外的通道上坐著,望著緊閉的金屬門。傍晚6點有半小時的探視時間,她坐到女兒床邊,摸摸包麗的臉和手,幫她梳頭、按摩,和她說話。

學校老師、包麗各個年級的同學、親屬朋友來探望,王春蓮都一一接待,有人在身旁,她能獲得一點安慰,但不愿接受開導,“身邊的人都不懂我。”

激烈的情緒是留給自己的。大年三十,王春蓮渾渾噩噩,從醫院回出租屋的路上,她經過一條胡同巷子,路很窄,黑黢黢的,沒有人,北京的住戶都回老家過年了。她抬頭看,每棟大樓只剩下兩三戶亮著燈,王春蓮心下害怕,可一想到女兒,恐懼被哀傷壓倒,眼淚吧嗒吧嗒往下掉。

1月底疫情爆發,醫院通道里的人越來越少,她也沒當回事。其他人在緊張地討論防疫,很多人打電話要寄防護用品給她,王春蓮通通回絕了。她沒買過消毒水,有段時間醫院的口罩賣完了,她一個口罩戴出去十幾天,“自己都不想活了,在乎這個事情干嗎?”

2月起,出于防疫需要,醫院禁止家屬探視。王春蓮窩在房間,沒去任何地方,窗簾長時間拉著,不開燈,等醫生的電話。隔幾天去一趟醫院,在走廊的凳子上空坐著。

法事成了她最后的期待。她在微信上發送女兒的名字和生辰八字,叫“大師”安排。對方拍回來視頻,看到水果貢品環繞著金色的佛像,底下一眾僧人悠悠念著頌詞,她安心一些,“明知道可能效果不大。”

在北京從冬天挨到春天,4月11日,王春蓮等到了最壞的消息。中午,醫院打來電話,告訴她包麗“心律不齊”。

沒能搶救過來。

她看到女兒最后一眼,一下子撲上去,喊女兒的名字。

包麗從未跟母親提過生死,也沒談過自殺,甚至沒有給她留下一句遺言。偶爾,她生出一絲恨意,“為什麼?她做那種事情都沒想過我這個媽?”

女兒最后的話留給了男友。2019年11月6日,她從警方處拿到包麗手機,打開女兒微信,置頂聊天中有一個“主人”昵稱,她好奇點了進去。

不停往上刷,一直到天亮,暫停好幾次,她才看完兩人的聊天記錄,每個字都看得明白,但都難以理解。回憶起來,王春蓮形容那是“一輩子都沒有見過”的語言。

前任陰影下的“過山車”生活

捧著手機,王春蓮一頭扎進原本不了解的女兒過往心事。

在2018年的聊天中,包麗和男友就和所有普通情侶一樣,他們相約在校園自習、討論吃什麼、互相發著表情包賣萌斗嘴。

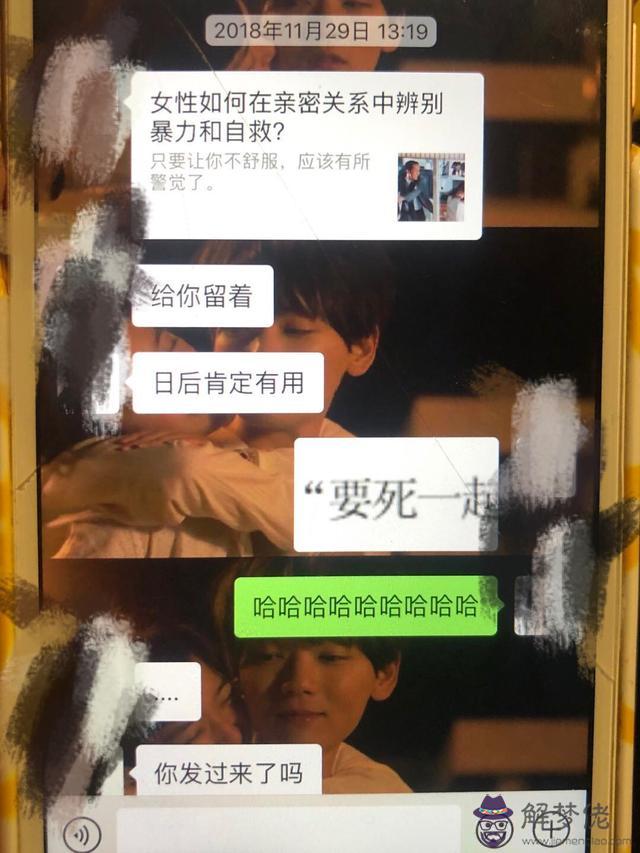

牟俊浩在2018年11月曾發送給包麗一篇文章《女性如何在親密關系中辨別暴力和自救?》,當時包麗以玩笑回復。 文中圖片均為受訪者供圖

大段的、突然的爭吵似乎始于牟俊浩對包麗第一次性經歷的執著。

2019年元旦這天,牟俊浩對包麗強調,她把“最美好的東西”奉獻給了另一個人,讓他成了一個“可憐鬼”、“接盤的人”,包麗果決地反駁了。前一天白天兩人見了一面,根據聊天信息,當面爭吵的內容與“懷疑她的堅定”有關。凌晨時分,包麗就對男友指出,這樣的行為是在往她身上潑水,是一種“精神暴力”。

兩人的關系此后出現了微妙的變化,日常的溫馨碎語夾雜著摩擦。2月3日,包麗和朋友在外相聚,晚上將近10點回家,牟俊浩擔憂她回家太晚,卻質問道:“如果你被拉走強奸了,怎麼辦,瞞著我然后就無所謂?”

這天,包麗遲遲沒有入睡,03:34,她向男友吐露了大段心事,“你始終站在愛我的高地上對我加以對比指責。”

女兒的痛苦展現在王春蓮眼前,與包麗的大學同學事后告訴她的相合:戀愛后,睡醒的包麗常常眼睛紅腫,讓好友去球場陪著散心兩個小時都心情郁結。

包麗在那次聊天中坦陳,這是人生最痛苦的一段時光,總是哭著睡著。她假借一個男孩和女孩故事的口吻,期待男孩實現對女孩的愛和承諾。

牟俊浩沒有回復,只在13:14時說,“現在的時間正好是1314(一生一世)。”

2月初,關于“第一次”的對話愈演愈烈,多是牟俊浩不斷追問,內容關于包麗和前男友的性行為細節。伴隨的是指責和對包麗心理的揣測,在男友口中,包麗成了一個虛偽、自私、被玷污而不珍惜自己的人。

包麗回以沉默,偶爾插入一兩句駁斥。

面對男友不斷剖白的痛苦,她的語氣漸漸變軟,在牟俊浩說不知道“活著還有什麼意義”時,她回答,“我會成為你活著的意義的。”

像是挪去了沉重大石后的輕松與撫慰,2月5日,當牟俊浩提出想拍一組包麗的裸照,如果她“跑掉”就放在網上的時候,包麗答應了,即使她并不欣然接受,覺得“挺可怕”。

很多時候,牟俊浩的語氣看起來是情侶間的任性撒嬌,他希望包麗減肥、看“小黃書”、扎他喜歡的頭發,不喜歡她用像男生的口氣說話,包麗很少明確反對。

讓步并未換來想要的結果。2月8日,兩人吵了一下午,包麗再次發送了很長的心路歷程,因為男友有了對自己“不喜歡不滿意”的地方,她感到焦慮和難過,希望男友思考,“你在我身上到底是在尋找一個喜歡的人還是一個順從的人。”

牟俊浩沒有正面回答她,只說這是證明愛的方式,“以我的喜怒為喜怒,以我的生存為意義……當你愿意為我去死的時候,我就給你全部的責任”,即使包麗稱這樣可能真的會抑郁、自閉,也沒有任何人理解、不再像以前那樣樂觀快樂。

這天,牟俊浩還援引了一個朋友的做法,因為女友“親過別人”,“打了她好幾天。”牟俊浩說,自己很溫和了,為了包麗“連做一個男人最基本的尊嚴和原則都放棄了”。

反過來,他問包麗,“女生的尊嚴、獨立,就那麼重要嗎?嗯?”包麗的回答很肯定,“這是我賴以生存的根基。”

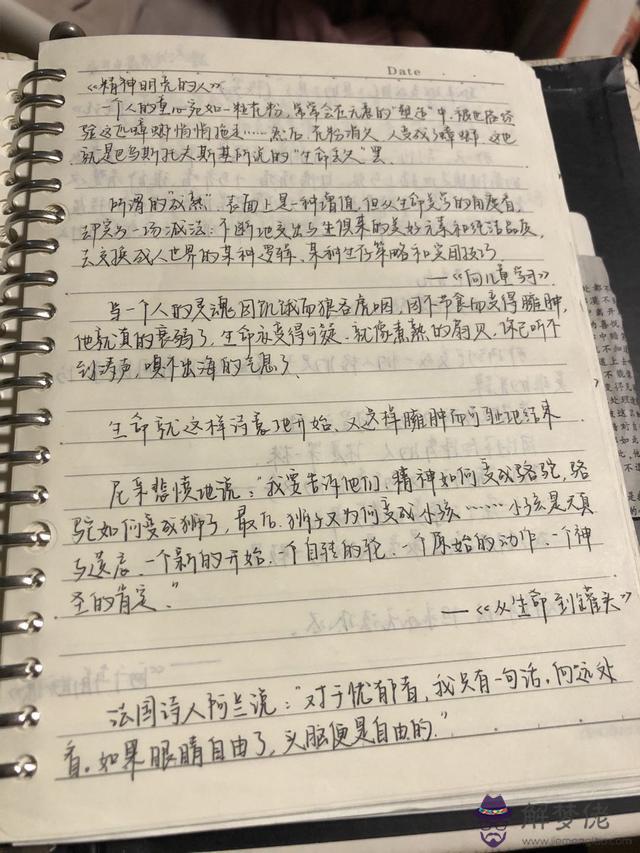

包麗生前做的摘抄筆記。

爭執過后,包麗和男友經歷了一段時期的平靜親密,互相也有關心與問候。初中好友郭思辰記得,2月初,她和包麗見面談到這段感情,包麗認為兩人一切都合適,除了她不是處女這一個問題,“她說平時他們都很開心,他對她非常好,她可以去彌補、改變他。”

“越愛你越介意”,回家后,包麗在微信上繼續和郭思辰傾訴她對男友的理解。

包麗說,生活“像過山車”。牟俊浩“每次生氣都超恐怖,會暴怒”,很像“會家暴”。聊天的最后,她還跟好友說,馬上要刪聊天記錄,好累,因為男友會看手機。

王春蓮總是自責,女兒輕生的半年前,她曾接收到同樣的信號:包麗在電話中說男友經常會翻自己的東西,要刪除聊天里的敏感內容,但母女倆覺得這不過是“大男子主義”。

牟俊浩的言語似乎在2個月后化為了真實的暴力。5月14日,他在聊天中承認,“我今天打了你。”“不過才8個月呀”, 在牟俊浩連篇的撒嬌、道歉和挽留下,包麗顯得堅定。她在微博寫下:“你一度是我全部的理想,但那不過是因為契合我對幸福的過分期待罷了,于我而言拳頭(表情)與幸福永遠不能共存。”

她把搖擺和不舍咽在心里,深夜她發了一條微博,訴說要和男友道別的不舍,又評論自己,或許“有更好的人值得我去讓他幸福”。

這次動手和爭吵之后,兩人并未分開。初中好友郝佳回憶起6月6日她和包麗在北京吃火鍋時的對話,隔著熱氣,包麗只是吐槽牟俊浩很介意她不是處女,抱怨男友總是要她陪在身邊,讓她不要去上課。她還提醒郝佳,之后一起聚會在牟面前,臺灣、內蒙古這些字眼是雷區,因為是她和前男友一起旅行的地方。

包麗再次表達,希望對男友好,能改變對方,“相愛就好了。”

郝佳記得,包麗對感情很認真。大一時,一個負責電影宣傳的傳媒公司想找素人情侶做采訪,她拉著包麗和初戀男友一起參與。包麗在采訪中哭了,郝佳后來知道,原來是采訪的人問,有沒有想過分手的那一天?包麗說,自己不敢想象,想到會很難受。

但郝佳覺得包麗后來分手也“拿得起放得下”,郭思辰對此也印象深刻,“覺得不合適,很果斷就分開了。”

她們和王春蓮都料想不到,這次包麗和牟俊浩的戀情如此復雜。事后,王春蓮在腦海里不停回想女兒的心境。

和女兒一樣,她曾體會牟俊浩的反復——在醫院期間,牟俊浩時而激動地說包麗“坑了他”,稱女友是“淫婦”,時而,牟俊浩說要等包麗醒過來娶她,帶著痛苦的神情,時而,他又給王春蓮看支付寶賬單里和女友一起吃的餐廳。包麗出事后,微信里,王春蓮能看到牟俊浩還在不斷發送思念的信息;自殺第二天,推著床送包麗去做檢查時,牟俊浩會默默抹眼淚;最初在醫院,牟俊浩叫王春蓮媽媽,承諾以后會贍養她。

后來接受《新京報》采訪時,牟俊浩解釋稱,男生或多或少都會介意處女問題,但關于這個問題,兩人很少爭吵,而是 “有過很多討論,我也有過悲傷”。

生生死死與分不了的手

聊天中的“死”字讓王春蓮驚心。

2019下半年的聊天記錄中,這個字眼出現得更加頻繁,并成為了實際行動。

6月11日,兩人談到分開,牟俊浩的語氣越來越激烈,他在學車,擔心“控制不住情緒”。情緒確實決堤了——他開始對包麗大罵臟話,又罵自己,伴隨著一連串問題——“你之前不是還答應我你離開我就去死麼?你去麼?嗯?”他希望包麗證明對這段感情毫無保留。

包麗答應了,“你會看到我對你的愛的,好好學車吧”。根據6月13日的聊天信息,包麗試圖割腕。

這次割腕沒有造成嚴重的后果,王春蓮也是事后得知,女兒從未向她提起此事。

牟俊浩在《新京報》的采訪中說,包麗有過4次輕生行為,只要兩人有沖突,他沒有及時安慰,包麗就會采取極端行為,之前程度較低,他以為“就是女孩子一哭二鬧三上吊的鬧”。

王春蓮同樣不知道的是,7月中旬,應牟俊浩要求,包麗開始住在男友家中。

也是在那段時間,牟俊浩重新提起包麗和前男友相處的細節,要求包麗“反思”、“懺悔”,在包麗平靜地回答后,他的語氣更為劇烈,“見到我的時候就跪下求我原諒。”

“放過你自己吧,我們沒有辦法好起來的”,此時的包麗已經顯得無力。

7月13日,某場未知的爭論后,包麗把牟俊浩家的鑰匙放在物業,給他在桌子上留下話,打算離開。

之后,她一度不接電話。牟俊浩不停央求,要去包麗宿舍,威脅“死給你看”。包麗委婉拒絕,“這樣忍受只會滋長你的暴戾。”

凌晨,在拉鋸中,牟俊浩提出分手的條件,要包麗離開后孤獨終老,為他懷一個孩子并打掉。在包麗表示對孩子不公平后,牟俊浩又提出做絕育手術,留下輸卵管給他。

他在《新京報》的采訪中解釋,這是“氣頭上的玩笑”,“我每次都會跟她說明,讓她不要當真。”

但當時他的語氣激烈痛苦,至少在包麗看來不像玩笑。似乎深陷疲憊,包麗同意了,她回復男友,要把他“拔出這個泥沼里。”

這次分手仍未成功。第二天,牟俊浩提出割腕,又把包麗拉了回來。

但追問還在繼續,7月15日的聊天記錄顯示,牟俊浩通過某種方式查看到了女友和前男友的聊天記錄,并一條條與包麗對質。8月初,僅僅因為包麗曾去過前男友的男生宿舍走廊,牟俊浩的質問、斥責和辱罵就開始交替出現。

出事前一個月,牟俊浩向包麗質問和前男友相處的細節。

牟俊浩后來在聊天中解釋,他脾氣變差,是因為要給自己“找個平衡”,這樣對待包麗,是因為“篤定要和你走下去”。

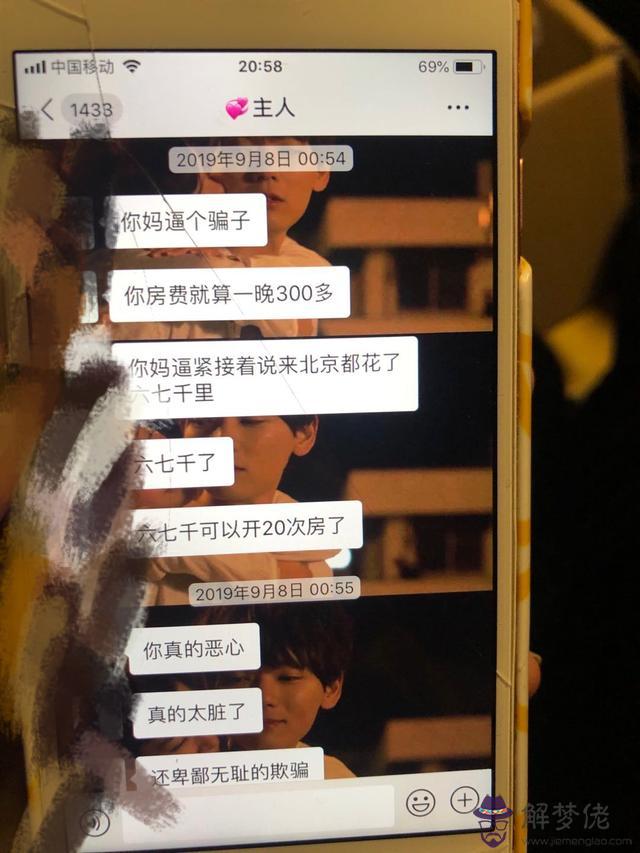

8月和9月,相比滿屏男友的消息,包麗回復很少,最明確的一次反駁是稱牟俊浩“惡心”,她后來跟好友說,以為“不理他就好了”。但內心仍在困苦掙扎,8月7日,包麗寫下微博,“輸入框里反復輸入刪除…‘我好想你’”。

王春蓮回想起來,8月6日起的一星期,包麗就住在廣東老家。一次吃飯,包麗在房間里許久不出來,她問起來,包麗說是一個朋友的男朋友分手了要去自殺,女兒的臉上看不出著急或煩惱。第二天她再談起,包麗只是說“沒事”,像往常一樣不給人添麻煩。

另一邊,牟俊浩的自殺似乎付諸實踐,8月9日,他發來一張服用過量安眠藥的診斷證明,兩人之前在討論分手:“我覺得活著好難啊”,牟俊浩說,他談到要包麗對他補償。

似乎在情急之下,包麗提出之前答應給他的輸卵管。牟俊浩以“那還怎麼為我生育”為由拒絕,又說不要輸卵管,只要包麗后悔。過不了多久,自言自語中,他好像陷入痛苦,承認很多地方對不起包麗,“我希望你能夠過好,別傷害自己,希望你記得我的樣子。”

因為擔心,包麗聯系了牟俊浩父親,訴說自己的無助:“他說今晚還要吃安眠藥,我攔不住他”,她發了好幾個大哭的表情。

“我很心痛”,聊天中,包麗開始貶低自我,“我想讓你遠離我這種垃圾。”

關于男友的這次自殺,包麗跟一位好友傾訴,她因此懷疑起分手的決定,“他都這樣了。”她感到處于“痛苦混亂的狀態”,“前進不了也結束不了”,她變得很怕看到男友的消息。

8月30日,在男友長時間持續的辱罵和責問后,包麗吃了30顆藥。

之后的聊天記錄顯示,生死拉扯的間隙有日常的聊天,仿佛一次喘息,兩人會聊吃了咸蛋黃味的月餅,要不要連麥打農藥。

然而,詰問變得越發頻繁,隨之一同出現的是關于“愛”的討論,牟俊浩在后來接受《新京報》采訪時說,“我們倆一直很想證明對彼此的愛。”而就對話來看,發出要求的通常是牟俊浩。

9月8日,他對包麗說:“你證明你對別人的愛,可以付出那麼好的東西,你要證明(對)我的愛,卻只剩下傷害你自己的方法,割腕吃藥,讓我痛苦,不是你不愛我,而是你已經沒有剩下可以給我的東西了。”

包麗不再多做爭辯。“你只是還沒有理解我而已,我從來沒有這麼留戀過一個人”,9月10日她這樣說。

身邊的人都在回憶錯過的跡象。9月,包麗又回了一趟老家,不像以前愛打扮,笑容也少了。王春蓮一度以為女兒只是學習壓力大,大多數時間,她在房間里對著書和電腦忙個不停,王春蓮也只在送水果時瞄上一眼。郭思辰發現包麗常不回信息,或者隔很久才出現,她覺得奇怪,但也沒多問。

是否有聊天記錄以外的事對兩人的行為造成影響尚不得而知。單從聊天內容來看,此后包麗不回復時,牟俊浩會發送大段的消息,同樣的質問、咒罵、哀求,要她接聽語音電話,偶爾揚言要死。

分分合合看上去已經沒有差別。9月18日凌晨,包麗在備忘錄里寫道,“是怎麼確定我愛你的呢,大概是當我意識到,即使確定終其一生都將不幸,我也還是會選擇與你共度。”

自殺疑云

21天后,這個22歲的女孩最終選擇終結自己的生命。

10月9日下午3點左右,她從牟俊浩家離開,在酒店房間內吞下200片藥片。藥物送至酒店后,她給男友發了最后三句話——“此生最遺憾的事情莫過于此了”,“遇到了熠熠閃光的你而我卻是一塊垃圾”,“媽媽今天給你謝罪了。”

牟俊浩多次撥打電話,但包麗已經不再接聽。

王春蓮從警方處得知,牟俊浩在6點28分報警失蹤,7點左右用手機定位功能確定了包麗所在位置區域。

此時在酒店,7點13分,包麗在微博寫下遺言,設置為自己可見:我命由天不由我。

8點左右,牟俊浩到達定位點,在民警帶領下查看錄像。10點25分,他到達酒店樓層,同保安一起逐個敲門,找到女友。包麗打開房門,牟俊浩與好友對她灌水、催吐,叫滴滴專車,在10點53分送到了醫院。

后來在醫院,王春蓮問過牟俊浩,“包麗最后有沒有跟你說過什麼話?”牟俊浩告訴王春蓮,他叫車送她去醫院時,包麗還可以斷斷續續說話,她提到了媽媽,“其實在走的那刻,她還說放不下你。”王春蓮的眼淚一下子流了下來。

包麗輕生之前究竟發生了什麼?這個疑問一直纏繞著王春蓮。

王春蓮記得,9月24日,在男友央求下,包麗去了牟俊浩支教的地方陪他,直到10月1日返京。

之后的國慶期間,根據聊天記錄,包麗和男友的感情好像恢復如舊,兩人都專注于法考,有時一起吃飯、自習。

不過,她向一位好友透露了心事。10月7日,包麗給好友轉發了一張牟俊浩發給她的朋友圈截圖,是一個男生在家暴后的宣言,“沖動之下打了女朋友。致她流產時也毆打過她……我只愿接受監督,以后絕不再犯。”

包麗評論說,“我發現好像好多人都離不開她們男友噢。”好友回復,希望不會遇到上圖男生做的事情。

“這種事情,問我最了解了”,她袒露,“沒什麼期待了。”討論戛然而止,兩人的話題隨后轉到復習上。

王春蓮回憶,在醫院的另一天,牟俊浩對她承認曾打過包麗,但他后來和包麗“簽了一個合約”,答應不再打她。王春蓮從大學室友處也了解到,包麗曾講述自己被打,室友看到她肩膀有淤青。牟俊浩則在回復《南方周末》時否認家暴:“‘家暴’的話警察就會把我拘進去的。”

10月9日當天,包麗似乎睡得很晚。凌晨0點52分,她向男友發來一張胡歌來北大做電影宣傳的截圖。3點57分,她向文件傳輸助手發送了幾份法考復習資料。

5點3分,她還沒睡,手機相冊里,她保存了一張男友對著鏡頭微笑的視頻截圖照片。

沒人知道9日白天她的蹤跡,除了同居的男友。

出事三天左右,王春蓮在醫院走廊和牟俊浩聊起當天兩人是否吵架。牟俊浩先是否認,后來又說,因為玩游戲,吵了一個小架。

王春蓮不相信,第二天,她再次質問牟俊浩,他看起來有些不好意思,像是要告訴王春蓮一個天大的秘密。他說包麗有過男友,已經不是處女,又抓著王春蓮肩膀,要她盯著他的眼睛,吼著說女友欺騙了他。

對于抓包麗母親肩膀、稱女友不自愛,牟俊浩在《新京報》的采訪中稱,“我當然沒有說過這種話。”

監控攝像記錄了包麗3點的出行,她穿著橙紅色的襯衫和牛仔褲,坐地鐵到海淀黃莊站,獨自在一個商場逛了一圈。

4點多,包麗訂了酒店房間。4點19分,牟俊浩發來一條消息:“查完了嗎?”包麗沒有再回復。后來,所有尋找她的消息都石沉大海。

王春蓮認定,女兒的死是男友造成的。2019年12月,記者聯系上牟俊浩,他承認包麗的死確實與自己有關系,“我是她男朋友,我們倆相處之中我覺得一定是沒有照顧好她。”

他的語氣聽上去親切禮貌,他還跟記者說,朋友正在安慰他。

當被問起網絡上對他精神控制女友的質疑,牟俊浩稱,“因為我沒接觸過,不太明白怎麼界定,不好做評論,但是我沒有惡意想要精神控制過誰。”

牟俊浩說,他和包麗在一起一年,出事后,他在北京陪了包麗和她母親一個月,“也跟她媽媽一直在溝通。”

王春蓮說,2019年11月2日,因為支教安排,牟俊浩離開醫院。包麗出事第9天,牟俊浩父母曾來探望,后支付了一部分醫藥費。

包麗去世后10天左右,牟家找了中間人與她見面,“問我有什麼想法和困難,叫我放過他(牟俊浩)”,說了兩句后不歡而散。其他時候,兩家人未曾聯系。

今年4月,記者多次以電話、短信聯系牟俊浩,沒有獲得回應。4月25日,記者聯系上牟俊浩父親,他以不便于接受采訪婉拒。

一位接近牟家的人士在4月底告訴澎湃新聞,牟俊浩正在接受心理輔導。他表示,牟俊浩以前沒有過極端的想法,性格樂觀自信。“他很愛這個女孩,兩個人感情很深,知道她去世后,好幾天牟俊浩不吃不喝。”

他稱,“(包麗自殺)這件事對于(牟)家人的傷害和打擊也很大。”

迷霧中的母親

王春蓮仍困在一團迷霧中。

事發以來,她咨詢過律師,大多回應這個階段找律師沒用。

2019年11月中旬報案后,2020年2月29日,海淀區刑偵支隊一位辦案警官回復王春蓮,該案“現在是立案偵查階段”。王春蓮告訴記者,自3月底到5月中旬,她從警方處得到的回應都是,案件仍在調查中。

現在,她能細數女兒和男友聊天記錄中的字句,浸泡在一個又一個聊天框里尋找證據,又好像女兒還在身邊。包麗的微信像是一個停滯的角落,只有雜草叢生,群聊和服務號活躍著,未讀提醒有1400多條。

包麗離世后,王春蓮不分晝夜,困了就睡,睡一兩個小時,突然又想起女兒,她從床上驚醒,全身冒冷汗。

在王春蓮心里,包麗還是小女孩的樣子。廣東一個沿海的市鎮,王春蓮在30多歲時生下她。

“孩子讀書就會有出息”,王春蓮沒讀過大學,但篤信這個理念。小學一年級開始,包麗就讀寄宿學校,一直讀到高中。

在學校住,包麗常常打電話給她,王春蓮一接通就聽到女兒在那頭笑,“媽媽媽媽”不停地叫,王春蓮知道是女兒想她了,心里酸楚。小學開學第一天送她,在學校門口,包麗哭得不得了,王春蓮給她做思想工作,包麗就把眼淚憋回去,“我一直跟她說,女孩子一個人在外面要堅強。”

女兒幾乎沒讓她操過心。放假回家,包麗有時也寫作業到凌晨,在浴缸里沖涼好久不出來,結果一看,睡著了。王春蓮鬧不懂,為什麼有那麼多作業要做?女兒告訴她,很多同學都是偷工減料騙老師的。交不了作業,包麗總是很著急。

女兒認真、獨立,王春蓮知道。小時候逛公園,從早走到晚,王春蓮怕她累要抱她一下,“我自己會走”,包麗不讓。

每周五是王春蓮最期待的日子。她在家燒好女兒喜歡的白切雞,拿出飛行棋,等著包麗從學校回來。有時兩人手挽手逛街,吃一頓打火鍋。

上了初中,又直升到高中尖子班,女兒帶給她的大多是好消息,“每個學期三四五個獎狀,回家特高興。”

母女倆很少說起戀愛的話題。高中時,王春蓮會抓住機會教育一下女兒,“我說長大了,如果找老公的話,一定要找一個真心真意對她好的。”包麗點頭同意,“如果不好的話就寧愿不結婚。”

進入大學后,王春蓮和女兒的距離遠了,寒暑假回來10多天,包麗要在房里復習功課,王春蓮往往趁她和同學打電話時在一旁偷聽。微信聊天里,她發給女兒的消息更多是多添衣服、警惕金錢詐騙、洗澡養生,女兒有時回復,有時不回。

現在,從包麗朋友和同學口中,王春蓮開始更多了解進入大學后的女兒,有些印象和她的記憶契合:溫柔、堅強、善解人意,總是一副開心的樣子;有些是包麗生活的暗面,“她以前從來沒有叛逆,感覺現在才是叛逆期,什麼事情都不告訴我”,王春蓮高聲說,接著沉默良久。

女兒的同學和朋友是包麗輕生后給她希望的人,他們提出要幫忙,請她保重,“要不是他們我早就垮了。”

2019年12月6日,王春蓮寫了一封給北大校團委的舉報信,列舉牟俊浩的種種行為。對方在7天后公布,終止與牟俊浩的研究生支教團協議,取消其推薦免試攻讀研究生資格。

女兒出事后,有好心人幫她念佛經;有相似遭遇的女孩向她吐露自己跟男友在一起一年多后選擇報警,王春蓮轉而想到女兒的經歷,又是一陣難過;有人發短信說要幫她捅死牟俊浩,她不回;還有人要帶她一起去牟俊浩家鬧,她猶豫沒去。

包麗遺物送來的那個夜晚,王春蓮收拾完,費力地拖著一個半人高的紙箱,在地面上劃出“嘶”的一陣聲響。她抬不動,到了垃圾桶附近,“嘭”地一下放在了地上。王春蓮呆了片刻,她嘆了口氣,身影溶進夜色里。

(為保護受訪者隱私,文中人物均為化名。澎湃新聞記者喻琰、戴越、實習生張穎鈺對此文亦有貢獻)

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/462154.html