堯育飛

戰爭往往伴隨瘟疫的發生。太平天國戰爭綿延近十年,可能導致江南地區在咸同之際爆發大規模的瘟疫。余新忠認為,“太平天國戰爭期間江南發生的大規模瘟疫始自咸豐十年(1860),同治元年(1862)達到高潮,同治三年隨戰爭的結束而漸趨平息。它是清代江南地區爆發的波及范圍僅次于嘉道之際大疫和疫死率最高的瘟疫,致使數百萬人罹難。瘟疫的種類包括霍亂、瘧疾、痢疾、天花、類霍亂,并可能存在傷寒和百日咳等。”(余新忠《咸同之際江南瘟疫探略——兼論戰爭與瘟疫之關系》)這場大疫前后波及32個縣,在疫情最高峰的同治元年,有24個縣爆發瘟疫。

這場戰爭對清軍和太平軍都造成了嚴重的影響,更多的平民也在瘟疫中喪生,梅爾清(Tobie Meyer-Fong)在近著《躁動的亡魂:太平天國戰爭的暴力、失序與死亡》中甚至專辟一章,討論這一時期人們如何處理各式各樣的尸體。同治年間的日記保留作者在瘟疫下的生活遺存,可視作這場瘟疫的事件簿。許多研究者已經利用日記去研究瘟疫的性質、疾病的種類、感染的范圍和規模,這些分析性的研究增進了人們對這場可怕災難的認識。然而,如果整體看待瘟疫時期的日記,則其中涉及疫病的癥狀、病人服用的藥方等內容并不那麼豐富,而仍然主要記載人們的日常生活和處事實踐。這恰恰提醒我們注意,在探討瘟疫本身之外,還可以探討這一時期的人如何對待瘟疫,如何在瘟疫下生活。日記再現了人們與疫病共處的過程,保留了人們應對瘟疫影響的行為和方式,為瘟疫下的個體情感提供了一份歷史的證明。在曾國藩、莫友芝、趙烈文等人日記中,不乏關于這段瘟疫的重要記載。其中《趙烈文日記》(中華書局,2020年版)的突出特點,是關心瘟疫影響下的親人和底層人的遭遇,筆端更帶情感。

趙烈文日記記載了許多人染病的消息,其中一些確然無疑的因瘟疫而造成的死亡事件,影響了趙烈文同治元年的活動。這一年秋冬季節,趙烈文為親人和“家人”的染疫身亡所困擾。這些事情打亂他的日常節奏,改變他的行程和生活。對趙烈文而言,同治元年堪稱他一生中的“瘟疫時刻”。

樊昕整理《趙烈文日記》,中華書局,2020年

一、正月的天氣與兆頭

咸豐十一年除夕夜,湖北武昌城的百姓,與往年一樣,遵照著本地風俗,用木桶盛放松脂燃燒,呼呼的火苗將整個街道照耀得如同白晝一般。這種獨特的“除夕松明”,伴隨著趙烈文(1832-1893)的日記之筆,跨越咸豐年,來到同治元年。

同治元年(1862)元旦,早晴,東南風,天氣寒冷,不久就騰起大霧。趙烈文照例焚香拜天,拜孔子,拜菩薩,拜先祖。然后開始他每年年初必備的例事,預占流年吉兇的占卜活動。幾天來,武昌等地的大雪給了他特別的信心。此前兩天的臘月二十九,趙烈文與友人登上黃鶴樓賞雪,舉目所見,“天云潑墨,江流煎赭,兩崖晶耀,界際劃然”。下了兩天的大雪厚達三尺,“為二十年來所未見”。此后連續十天的奇寒天氣,卻是趙烈文生平從未經歷過的。可惜,瑞雪并不一定征兆豐年。趙烈文占得“‘風山漸’至‘水山蹇’”,這個卦象征兆“室家或有疾恙,無大咎”。這一卦象總體而言并不壞,不過趙烈文并沒有注意到卦象預言的疾病問題,他認為爻辭“似指家中空乏,在外亦糊口而已,無所獲得也”。然而,這個被認為“無大咎”的疾病問題最終左右了這一年的走向。遺憾的是,善于預測未來的趙烈文在多年后能夠預言清王朝將在五十年內土崩瓦解,此時卻無法預料到瘟疫在這一年變得如此兇險。

新年的前程無法預料,趙烈文當下的居所卻已怪事連連。趙烈文居住在友人劉瀚(字粹甫)的新宅,屋后另外三間還住著劉瀚親戚高某的兩位小妾。那兩位小妾每天晚上都被怪物騷擾,不斷跟家人訴苦。在新年前后,她們接連聲稱“其物黑色,跳躑行,壓人身不得動,被祟輒病”。人們起初并以為意,直到正月初三那天,趙烈文等人在雪中捕捉到怪物留下的腳印,才 發現那正方形形的腳印“絕不類人,且不類獸,無接踵并跖之狀”,趙烈文推測怪物是“一足怪”。他根據古書上的記載,認為這是山魈,由于山魈“畏聞鈴聲,因教其家懸鈴自護”。

懸掛鈴鐺果然成功驚擾了怪物,它不再騷擾高氏小妾,而是轉移目標。正月初四,害怕鈴聲的怪物開始騷擾趙烈文。當然夜里,趙烈文“覺有物來壓左肩,重甚。甫壓,余即醒,番身叱之,滾地碌碌,直至窗下而寂”。初五晚上,怪物并沒有來驚擾。初六那天晚飯后,房間內窸窸窣窣,趙烈文的仆人看見像黑猴一般的怪物奪門而出。彼時,趙烈文和家人都沒有睡著,于是點燃爆竹驚嚇怪物,他們看見怪物狼狽而遁,從幾個人腳下穿越逃走,最終銷聲匿跡。

遠在千里之外的常州,趙烈文的妻子寫信告訴他,家里已經沒有錢去典當秋衣了。他的朋友董亮貽(字仲明)家中的三位女眷投水殉節而死。對故鄉的種種不堪,流寓在外趙烈文束手無策,幕府中還有工作等待他完成。正月十四日,趙烈文乘舟順流東下,前往安慶曾國藩大營,途經九江時,趙烈文“登舟舷東眺,故鄉盡為異域,室家戚友俱在難中,不覺涕不可忍”。

新年以這樣的怪異和冷酷的方式開篇,對趙烈文而言,比軍興以來的其他年份殘酷一些。好在,習慣漂泊的他尚能忍受。不過,接下來的年景更為糟糕。五六月份,湖北等地水災不斷,米價大漲,一些府縣如桐城田地“能耕不過三之二”,一時之間,人心惶惶。七月間蝗蟲滿天飛過安慶。趙烈文順便完成一則對蝗蟲的考證。七月初六日,趙烈文在日記中寫道:“世傳雪深一寸,蝗子入地一丈。又曰天旱蝦魚卵化為蝗。去冬雪深七尺,今夏水溢四省,(兩楚豫皖)。而昨見飛蝗蔽天而過。古語之難信如此。”蝗災額外教會了趙烈文考據的知識,卻給百姓帶來深重的災難。這次飛蝗過境,在安慶起碼駐留五天,直到七月初十日,曾國藩還在日記中寫道,“陰雨十日,本日晴霽,方以為喜,而飛蝗蔽天,深以為慮”。

古人常用物候和天相征兆一年的運勢并非無因,從同治元年江南的景象看,這一年的確沒有太平。隨著時間的推移,人們逐漸發現咸豐十年(1860)開始的瘟疫在這一年來得尤為猛烈,許多人都在這場瘟疫中死亡。趙烈文不得不面對許多人的非正常死亡,其中一些死者對他而言十分重要,另一些人雖不那麼重要,卻也在他生命中留下痕跡。他把這些都記到日記中。

二、奇人周騰虎身后的事宜

年少時即被李兆洛(1769-1941)視為“奇童”的周騰虎(1816-1862),在這年秋天被瘟疫卷走生命。周騰虎,名瑛,字弢甫,江蘇陽湖人,道光年間曾被林則徐賞識。咸豐初年,與錢江(1800-1853)等人一道創議厘金制度。咸豐六年(1855),宗稷辰(1792-1867)將其與左宗棠等人一道薦于朝廷。周騰虎以名士自居,曾署門聯云“有王來取法,無佛處稱尊”(肖連奇《<周騰虎日記>前言》),可惜一生未竟其志。

周騰虎是趙烈文日記中出現頻率極高的人物,日記中稱作弢甫、韜甫、弢翁、弢老等。趙烈文詳載周騰虎相關事情,不僅因為周騰虎是他姐夫,更因周氏在他的成長過程和思想觀念上有極為重要的影響。甚至,趙烈文初識曾國藩,也是因周騰虎大力舉薦。

同治元年四五月間,趙烈文和周騰虎同在曾國藩幕府,時常縱論時局。此后周騰虎受曾國藩之托,奔赴上海催餉并購辦洋船、洋槍、洋炮等。趙烈文五月二十八日曾到帥府打聽周騰虎近況,得到的消息是“弢老久無函”。對于這位姐夫兼平生敬重的師長,趙烈文十分擔心,或許心底已隱隱萌生不祥的預感。

八月初四日,趙烈文獲悉周騰虎逝世的兇耗,“驚怛欲絕……天之酷虐至此,夫復何言”。此后數天,趙烈文沉浸在悲痛之中。八月初六日,趙烈文在寓所設靈位哭周騰虎。當天即寫下《哭弢甫文》一文,文中深情回憶周騰虎早年的教導之恩:“君得異書,必以示余,君有至言,必以詔余。茫茫之情,孰則繼余?畢生之悲,孰則起余?名山幽巖,江流川原,君今已死,孰與游觀?秘冊高文,奇論異作,君今已死,孰與探索?嗚呼哀哉!”直到初十日,趙烈文方從華蘅芳家信中獲知周騰虎去世詳情,即“七月廿三日酉時一刻以痢疾下世,又聞楊子劭亦死于火輪舟中”。趙烈文不禁感慨,“一舟之微,遂殺二人,可悲也夫!”實際上,周騰虎等人去世并非因乘坐一艘不祥之舟,而是死于流行的痢疾,信中提及的楊子劭也并未去世。

戰亂和瘟疫使得江南各地信息溝通變得十分壅塞,謠言和不實的消息更加速人們對瘟疫的擔心。關于周騰虎之死,除了曾國藩較早獲得確切消息,“周弢甫在滬淪逝”外,其幕府中許多人均誤聽消息。如莫友芝八月初四日日記記載,“聞張仲遠、周弢甫亡于常州”。信息溝通不順外加戰事紛亂、瘟疫橫生,助長各類謠傳的誕生。

周騰虎是患瘧疾去世,至于詳情病況,則不得而知。周騰虎七月十一日曾有信致趙烈文,談起“病狀起于六月十一,七月初八九間,屢次昏冒”,看來,彼時周騰虎完全沒有預感到即將走向生命的終點。瘧疾是周騰虎遽然辭世的重要原因,但抑郁心理和不良的情緒也可能加速了病情的惡化。曾國藩八月初三日從李鴻章來信中獲悉周騰虎去世,評價周騰虎為“老年一膺薦牘,遽被參劾,抑郁潦倒以死。悠悠毀譽,竟足殺人,良可憐傷”。前一年,曾國藩保舉周騰虎、華蘅芳等人,認為周騰虎“疏通知遠、識趣宏深”,詔命察用。然而因為有人彈劾,朝議認為周騰虎 “長于是持論而心術不端”,加以問責(肖連奇《<周騰虎日記>前言》)。暮年的周騰虎遭此打擊,加以疫病,身心俱憊,遂至一命嗚呼。

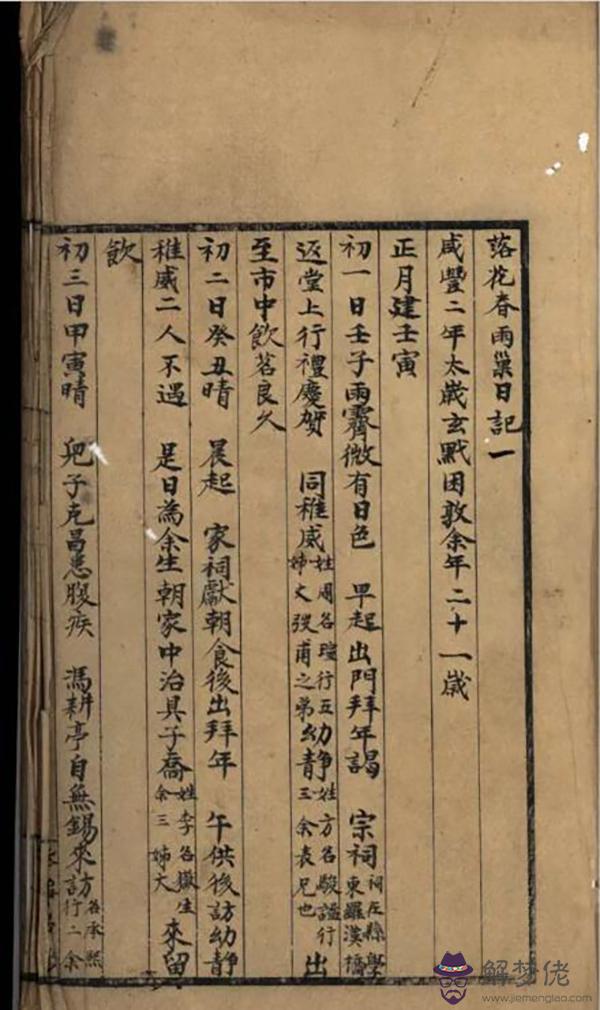

周騰虎娶趙烈文四姐趙紉珠為妻,由于父親趙仁基(1789-1841)在趙烈文八歲時即去世,周騰虎部分地承擔了教養趙烈文的責任。二人情感非同一般。《趙烈文日記》中首度披露的《落花春雨巢日記》記載趙烈文二十二至二十五歲間鄉居生活,其中直接涉及周騰虎的次數極多。根據《趙烈文日記》所附人名索引統計可知:咸豐二年34次,咸豐三年17次,咸豐四年10次,咸豐六年上半年高達 23次。這些涉及周騰虎的文字表明,趙烈文經常去周騰虎家吃飯,與周騰虎論文談道,借閱周騰虎的各類書籍。有時寥寥幾筆,記載吃豆腐羹、在茶肆吃饅頭、翻閱周騰虎新購買的《天帝宗旨論》等書,瑣瑣屑屑中,彌見溫暖的親情。從日記內容看,只要周騰虎在家,趙烈文幾乎間日必往晤談,二人關系之親逾于兄弟。難怪趙烈文在《再祭弢甫先生文》中說:“昔吾先公作宦豫章,不幸即世,孤露無處,君實左右之以免于大憂。逮余成立,君之篤愛,逾于昆弟。誘掖獎勸,使弗墜其志,議論反復,以開余心。”所謂篤愛之情過于兄弟,教導之恩不亞父兄,并非趙烈文的虛語,而是兩人關系的紀實書寫。

趙烈文《落花春雨巢日記》書影,選自《趙烈文日記》

周騰虎的去世,對曾國藩幕府而言,僅僅是失去一位幕僚,少了一位辦事人員,但對趙烈文而言,則是一位摯親的永別,是一位如父兄般朋友的死亡。死亡也并非僅僅帶來悲痛,它還留給趙烈文諸多具體的事務,其中最為重要的是安葬周騰虎,以及承擔其家室的照料工作。八月十二日,周騰虎辭別曾國藩,前往江西迎接周騰虎全家。處理周騰虎后事,由此成為趙烈文同治元年下半年的主要事務。趙烈文處理的這些繁瑣事務,主要分以下五個方面:

其一,前往周家報喪,安慰周氏家人。八月二十三日,趙烈文抵達南昌,隨即前往“周寓問四姊以次,皆無恙。即告兇問,一家號擲,慘不可言。苦勸以靈櫬在遠,當念大事,不勝喪之為不孝。辭窮舌敝,始少息”。傳達消息,安慰周家人的情緒,雖費唇舌,卻僅僅趙烈文處理周騰虎后事的第一步。

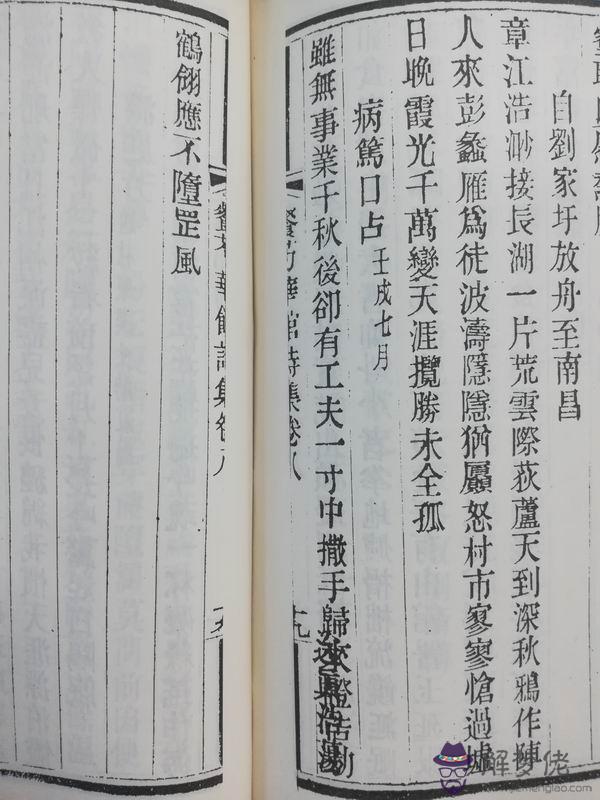

其二,辦理周騰虎喪事。抵達南昌后,趙烈文對周騰虎喪事做了全面布置:一是全面統籌,調配人手。趙烈文八月二十三日抵達南昌,同鄉汪薇垣來拜訪周騰虎之子周世澄(字子呂、孟輿等),即留下來幫助辦理喪事。趙烈文又邀請金勛(字華亭)負責制作孝衣、訃帖等事。在金勛和另一位同鄉許慶豐(字靜山)的協助下,擬定“二十五日家屬成服,二十七日開吊”。二是親力親為,撰寫挽聯,高度概括周騰虎生平。挽聯云:“千已則詬,百已則疵,只應悔負長才,孰與先生共斯世;不可小知,而可大受。所痛虛膺異稟,未留盛業在人間。”“明煎芳爇”。此聯將周騰虎懷才不遇、赍志而沒的遺憾婉婉道出。兩個月后的九月二十四日,龔橙告訴趙烈文,周騰虎臨終詩云:“雖無事業千秋后,卻有工夫一寸中。”以臨終詩和挽聯相參,則趙烈文無愧為周騰虎的知己。三是代為酬答賓客。從二十三日至二十七日,連續五天,趙烈文全程幫助周家酬應前來吊喪的賓客,雖然總計不過三十人,但其間的辛苦仍不待言。

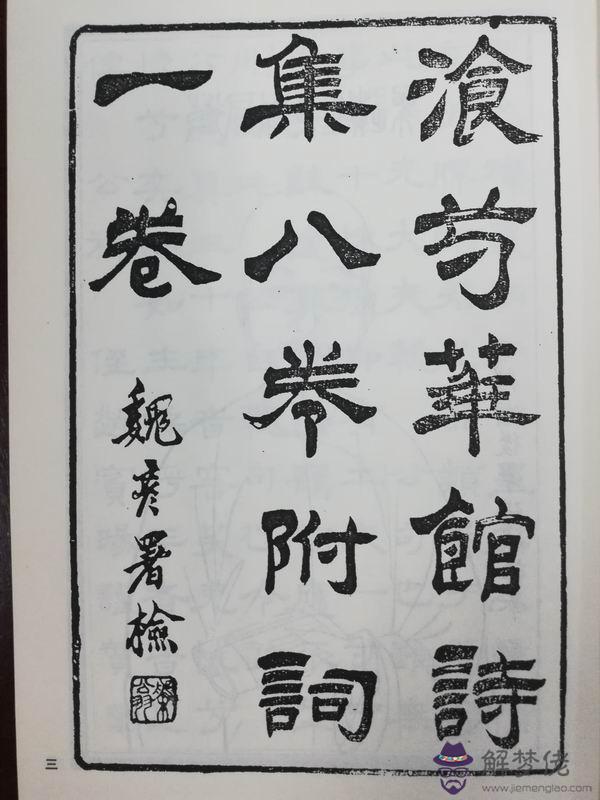

周騰虎文集,圖自《稀見清人別集百種》

周騰虎臨終詩

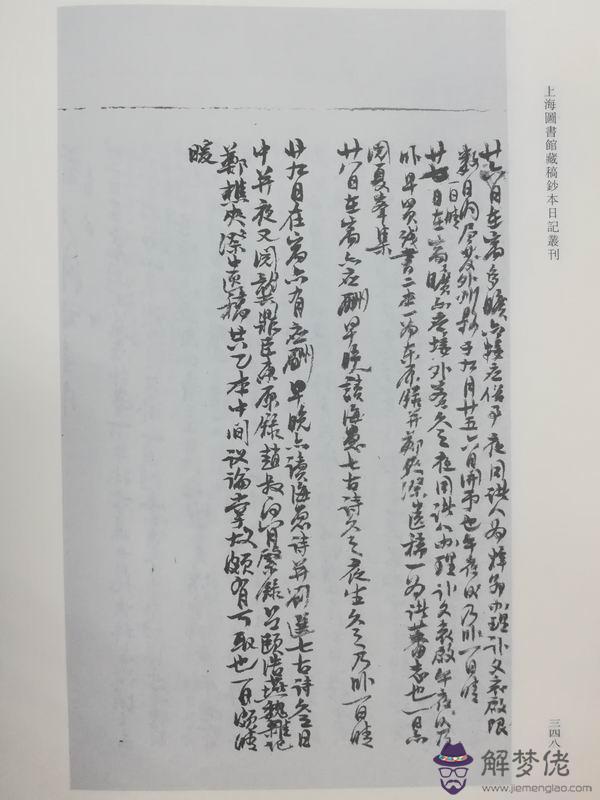

這種應酬既包括日常接待,也有書信致候。如八月十七日,趙烈文在舟中寫信給郭嵩燾,稱“聞閣下知弢甫之歿,嗟嘆殊甚,足征相與氣類自異恒俗”。當趙烈文將周騰虎家眷接到安慶以后,又在房屋東偏為周騰虎設靈位開吊,華蘅芳、莫友芝、金安清等曾國藩幕僚均來吊唁,凡此,都是趙烈文酬應答客。這種酬答是一種身心的巨大付出。同治元年閏八月,桐城派文人蕭穆(1835-1904)在河南開封幫助劉姓館主料理喪事,僅酬應外間客人一事,就連續七八個晚上半夜以后才睡。試看蕭穆閏八月廿七日日記云,“應接外客久之。夜同諸人辦理訃文、哀啟。午夜后乃臥”。趙烈文日記記載不及蕭穆瑣細,但類似的事務處理起來恐怕大體相當。

蕭穆日記載同治元年協辦喪事,圖自《上海圖書館藏稿鈔本日記叢刊》

其三,為周家今后的生活籌措助金,照料周家后人。八月二十六日、三十日,趙烈文兩度拜謁江西巡撫沈葆楨(1820-1879),由于沈葆楨有病在身,均未獲見。趙烈文只好寫信陳情。信的內容純為周騰虎后事考慮,云:“弢甫不幸短命,諸無所成……閣下厚垂賻助,高誼屬云,凡在氣類,同深欽感。烈此來擬欲迎其眷屬到皖,再攜其子奔滬,扶櫬安葬。……渠家債負累累,不能以時引道,烈又交識甚稀,竟無擺劃,殊切焦懣。昨詢其家,尚有殿雕《三通》一部,市價向值百金,以外絕無分寸長物。”這封求助的信件很快收到回應,八月初一日,沈葆楨回信稱次日將過訪,也是在這一天,第三次登門的趙烈文總算獲見沈葆楨,得以扺掌長談。九月初二日,沈葆楨回拜趙烈文并吊周騰虎之喪,再助百金。趙烈文在當日日記中感嘆沈葆楨“先是已致奠金二十四兩,昨予述其景況,幾不能脫身,因有此厚助,殊令人感德無已”。沈葆楨這次慷慨相助,令趙烈文感動不已,數十天以后,在致沈葆楨信中,趙烈文還不忘感謝:“回念非閣下厚意,今日尚在帝子閣邊,望西山之朝爽,未可知矣。”也許正因此事,在面對曾國藩與沈葆楨的沖突時,趙烈文對沈葆楨始終心存一份感念。

念及周騰虎家貧,趙烈文此后多次為周騰虎家說情。如同治二年正月,趙烈文拜會曾國荃,說起周騰虎事,曾國荃(1824-1890)當即饋贈豐厚的賻儀。對此,趙烈文又在日記中感念不已:“帥素不識弢甫,聞吾言其家貧,致賻甚厚,可感特甚。”

其四,全面照料周騰虎家眷及家庭雜事。同治元年八月,在南昌開喪之后,趙烈文將周騰虎家人悉數接到安慶。此后,趙烈文承擔了周騰虎之子周世澄(?-1878)照料之責,而周世澄事趙烈文也如父親一般。同治六七年間,周世澄在金陵書局交結浮夸朋友,日趨下流,遠離正士。然同治十一年(1872)夏天,趙烈文任趙州知州時,依舊召喚周世澄前來。可惜周世澄放縱的本性難以更改,竟然不辭而別。周世澄去世后,趙烈文為之食不下咽,感嘆道:“舅甥至親,不能教誨防閑于前,又不能隱忍含容于后,殊無面目見亡姊于地下耳。”對照料外甥一事情已十分盡力的趙烈文仍不免感到遺憾,這未始不是因為他在同治元年時已自命為周騰虎家的托孤人了。

此外,周騰虎去世之后,所留詩文雜稿等也由趙烈文檢點。如同治五年、六年,他還親自審閱校訂周騰虎《餐芍花館日記》。

其五,主持周騰虎靈柩的安葬事宜。周騰虎在上海逝世后,起初“殯于絲業公所”。趙烈文在安頓好周騰虎家眷后,于繁忙公事中抽身,仍于九月十七日,率周騰虎之子周世澄順江東下,二十一日抵達上海,二十二日下午“到弢甫老殯所,撫棺慟極,勉忍良久”。此后趙烈文在上海辦事。十月二十三日,即運送周騰虎靈柩從上海返程。十一月二十七日,在如皋相地。十二月初六日,祭告周騰虎并其岳父鄧爾頤(1810-1860)。十二月初七日,葬周騰虎及鄧爾頤。此后許多年,趙烈文途經周騰虎墓地,必然時以祭奠。

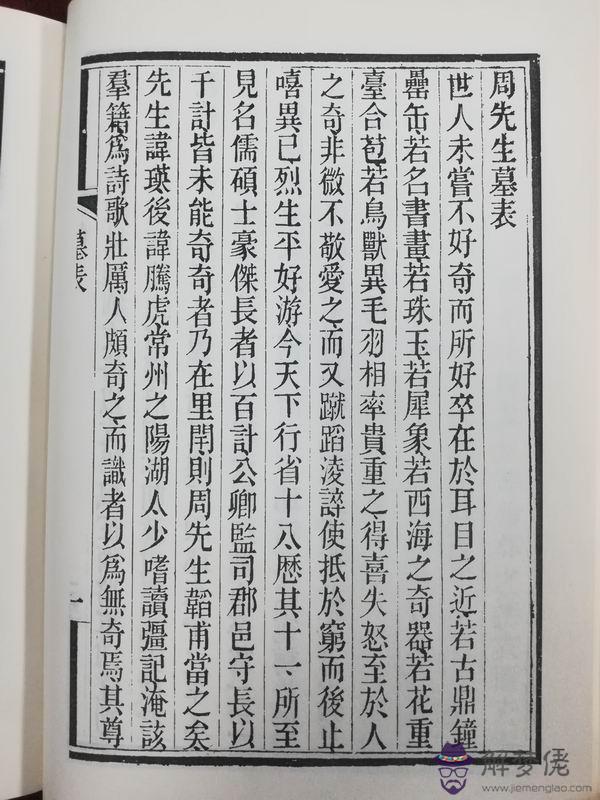

趙烈文撰《周先生墓表》

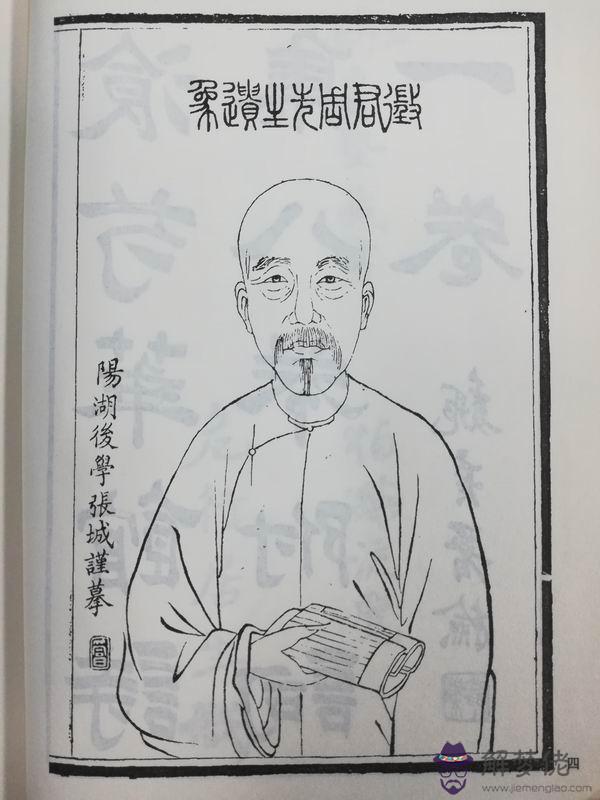

周騰虎畫像

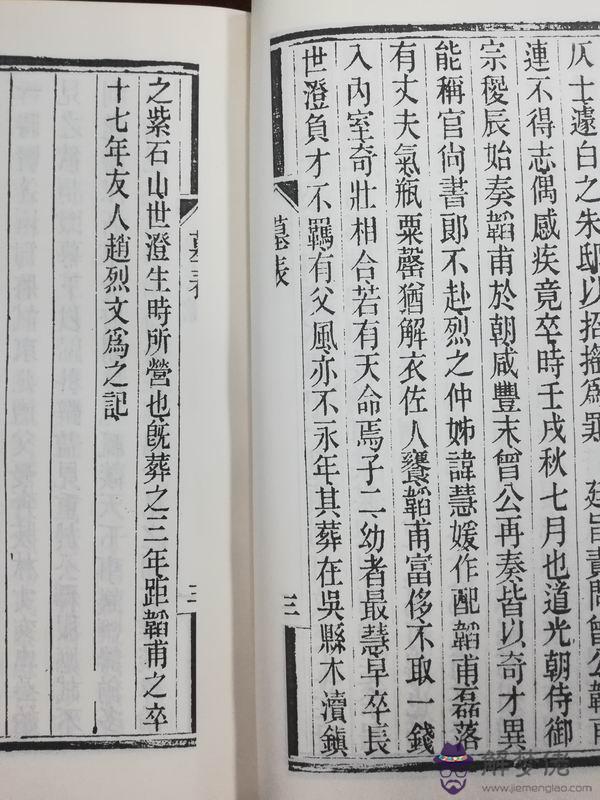

趙烈文撰周騰虎墓表自稱“友人趙烈文”

在料理完周騰虎身后事宜的過程中,趙烈文肩上擔子的并未減輕。因為他的另外一些家人也沒能抵擋住瘟疫的侵襲,接二連三地死去,這些事情同樣困擾了趙烈文。

三、趙烈文“家人”之死

對瘟疫中不幸的人而言,疾病接連不斷,而一次死亡也接著另一次死亡。同治元年的趙烈文,不幸遭逢了這樣的厄運。這場瘟疫帶走周騰虎,也一并也牽連到趙家人。

同治元年八月,江西南昌也出現了疫情。當趙烈文攜帶仆人前往南昌迎接周騰虎家眷時,他沒料到此行將失去一位老仆人。出發時,仆人身體安康,但在南昌逗留十幾天之后,仆人于無意中染病。閏八月初四日,趙烈文一行離開南昌,準備登舟時,仆人李宜略略感到身體不適。經過十幾天的舟船跋涉,閏八月二十一日,在小孤山附近,在大風而停泊的船上。趙烈文的仆人“至此下利,日夜數十行,甚危篤,而舟不能寸進,為之焦懣。夜臥,與吾襆被相接,臭不可忍,亦殊苦”。與仆人李宜共處一舟的趙烈文不得不忍受這種糟糕的狀況。

這場瘟疫給了仆人李宜出場的機會,因為這場大病,他被趙烈文寫進日記,并且在日記中留下完整的姓名。然而,這場大病的結果是他的生命為之終結。

閏八月二十三日中午,趙烈文一行抵達馬當,“甫住舟,李仆去世,殯殮一切,到傍晚方了。又雇一舟,送至皖省葬之”。一天之中,李宜去世,并被草草入殮,趙烈文家的這位老仆人就這樣結束了他的一生。在當天日記中,趙烈文標注了李宜的鄉族,留下一份關于仆人的可貴檔案。日記云:“李宜,又名李四,山西平陽府洪洞縣城南十八里同上村人,住村內西首中和堂。一子踹兒,又名雙壽。侄李管子,前年有信來,言在絳州生理。”這份簡明檔案交代了李宜的籍貫和親族,寥寥幾筆,寫盡一位山西老仆的一生。根據這份簡短的記載,我們無從知曉李宜如何從山西漂泊到常州,成為趙烈文家的仆人。然而,李宜的一生十分勞頓,恐怕是確然無疑的。亂世飄零,死于孤舟,李宜很可能在彌留之際,對趙烈文交代了后事,這才有了日記中這分“仆人檔案”。

第二天,趙烈文給李宜的外甥寫信,告知李宜病故消息。并派仆人先護送李宜的靈柩回安慶。

閏八月二十六日,離家一個多月的趙烈文回到安慶,所收到的消息仍是噩耗。“幼女苕生于前月二十四日殤折,又婢銀官先數日得疾暴死亡,驚怛之至。”他的幼女在老家常州夭折,他的婢女銀官也在常州暴卒,看來很可能死于一場急性霍亂。

瘟疫令趙烈文家中的仆人發生許多變化,舊仆人離開,新仆人很快遞補。九月初九日,李宜去世后不久,趙烈文就新收留了一位安徽巢縣籍的仆人吳升。這年年底,趙烈文在上海處理完周騰虎等人后事之后,于十月二十三日從上海啟程返回安慶。此時,趙烈文“攜病仆李升一人。……舊仆阿套遣去,收新仆陳福(蘇州人)、王貴(句容人)。李升,李發之子,今夏壬叔索去,攜至上海,今病甚不得歸,吾意不忍,遂亦同行。”趙烈文念及主仆之情,有意將李升攜帶回安慶。無奈船尚未離開上海,李升已經病發身亡。趙烈文請友人丁燕山辦理李仆身后事宜,到果育堂領取棺木,花費兩個洋元。十月二十六日日記記載:“下午成殮,抬往本堂義冢安葬。有票一紙,他時憑票取領。”于是,仆人李升的一生也這樣交代了。

從《趙烈文日記》記載來看,瘟疫對所有人言都是一場災難,只是越底層的人,病死的概率往往越大。推究其因,恐怕并非瘟疫嫌富愛貧,而是窮人延醫求藥的條件遠不如富人。由此可見,趙烈文日記的可貴之處在于,它總是記載一些不那麼知名人物的病況,使人倍覺真實。以下為趙烈文同治元年日記所見疾病一覽:

七月二十三日,周騰虎病逝。

閏八月二十三日,老仆李宜去世。

閏八月廿八日,姚彤甫病,趙烈文微恙。知董亮貽歿于杭州。

九月二十三日,張寅(字子畏)病歿上海。仆人曹淦死于崇明。

十月初一,在上海為沈遹駿夫人診病。

十月二十三日,舊仆李升在上海病甚。

十一月十八日,周儀顥夫人徐氏病于徐州。

十二月二十六日,趙烈文妻鄧嘉祥病。

瘟疫時期的日記是作者與瘟疫接觸的產物,是一系列日常生活中不期然遭遇瘟疫的記錄。趙烈文并非刻意要記載瘟疫,但當瘟疫影響到他的家人,當瘟疫發生在身邊時,波及他的生活,他無法坐視不理。趙烈文將處理瘟疫造成的一系列事務記錄到日記中,他的日記也因而增添一個新的事項。

人類的悲歡可能相通,但不同人對于瘟疫、疾病的感知并不相同。趙烈文是敏感而多情的,故日記觸及瘟疫和死亡往往情緒激動,而另一些人盡管目睹疫病和死亡,卻可以表現得相當克制。同是客居曾國藩幕府,莫友芝在日記中,對于疫病僅僅寥寥數筆。試看他筆下所載曾國藩幕府多人染病:

二月初二日,丁日昌病。

三月十六、十七,莫友芝發寒,感冒。至少持續至四月十八日。

四月廿五日,莫繩孫(1844-1919)病,至少持續至五月初三日。

七月初五日 ,金安清、吳大廷病。

七月二十一日,隋藏珠病轉瘧。

……

曾國藩幕府中染病者并不少,但莫友芝似乎很愛惜自己筆墨,寧愿在日記中花費許多筆墨談文論道,而甚少把文字留給疾病,哪怕他和兒子感染疾疫,也不過一筆帶過。或許,他創作日記有更高的追求和寫作體例吧。莫友芝對這場瘟疫的感受不如趙烈文強烈,也沒有流露更多的情感,還可能因為莫友芝親眷主要流離于貴州,未受到瘟疫侵擾,故而他對瘟疫的后果缺少切膚之痛。而他和兒子莫繩孫等人患病,似乎較為輕度,很快便得以恢復。

《莫友芝日記》載瘟疫情況十分簡略

對于坐鎮安慶的曾國藩而言,他的日記顯得更為復雜。在弟弟曾國葆染病之前,曾國藩的筆調如莫友芝一樣理性而克制,至于曾國葆去世之后,方才情動于衷,筆法近于趙烈文日記。此外,由于節制江南四省軍務的緣故,曾國藩對于全局瘟疫均有關注,較莫友芝和趙烈文對瘟疫的見解更加宏觀。曾國藩日記對瘟疫的一系列記載,綜括而言,大體與閏八月十二日所上奏折《請簡親信大臣會辦軍務片》相當。奏折云:

大江南岸各軍,疾疫盛行。……寧國所屬境內最甚,金陵次之,徽州、衢州次之。水師及上海、蕪湖各軍,亦皆厲疫繁興,死亡相繼。鮑超一軍,據初二日開單稟報,除已痊外,現病者六千六百七十人,其已死者數千,尚未查得確數。寧國府城內外,尸骸狼藉,無人收埋。病者無人侍藥。甚至一棚之內,無人炊爨。其軍中著名猛將如黃慶、伍華瀚等,先后物故。鮑超亦染病甚重。……張運蘭送其弟之櫬至祁門,亦自患病,尚難回營。皖南道姚體備至嶺外查閱一次,歸即染病不起。臣派營務處四品卿銜甘晉至寧國一行,現亦染病回省。楊岳斌自揚州歸來,亦抱重病。

天降大戾,近世罕聞。惡耗頻來,心膽俱碎。

好在,朝廷并未將瘟疫怪罪到曾國藩頭上。九月初一日廷寄的片折將瘟疫視作上天的懲罰,并認為太平軍中也有感染,故非大臣之罪。片折云:“意者朝廷政事多所闕失,足以上干天和。惟齋心默禱,以祈上蒼眷佑,沴戾全消。我君臣當痛自刻責,實力實心,勉圖禳救之方,為民請命,以冀天心轉移,事機就順。” 在朝廷溫旨頒賜之后,曾國藩心內的憂懼略有減輕。此后便較少記載軍營各處的疫情了。

然而,籠罩于這場瘟疫之中,江南地區的死亡往往不期然而至。若無文人之筆記錄瘟疫中的傷痛與死亡,則病者與死者這段經歷無疑會一道與草木同朽。好在,趙烈文等人沒有無動于衷。九月十一日,趙烈文奉命往九江雇傭輪船,道經華陽鎮時,“舟中有趁客疾死,為助棺木。”特殊情境中,一點同情心,就為歷史留下一段值得追念的印記。

四、誰在關心瘟疫下的個體?

以同治元年為橫斷面,對這一時期歷史做切片,這種切片不以宏大事件為主要關切,也并不把目光鎖定在重要歷史人物,而從家庭視角和個體生活入手,解析個體在瘟疫面前如何處理具體的生活事務。個體生活事務包括生計、家庭事務等等。本文沒有關注經濟狀況等方面,而主要聚焦瘟疫帶來的疾病和死亡,尤其注意考察死亡對個體的沖擊。對個體而言,死亡是瘟疫的極端結果,也是個體生命和情感最終的檢驗標尺。死亡對個體心靈層面、日常生活秩序都造成突然的沖擊。因應死亡帶來的沖擊,個體必須直面死亡,處理死亡造成的一系列后果,日記描摹了瘟疫下的眾生相,有助于窺見個體的責任、性情、才能等等。

通過日記對瘟疫的記載,可管窺日記作者對瘟疫的關心程度。一些作者泛泛而記,另一些作者投入相當多筆墨關注,一定程度形成關于瘟疫的“凝視”。不同作者對瘟疫的“凝視”卻又呈現差異,有的“凝視”整個社會的瘟疫狀況,有的關注局部某些群體的瘟疫狀況。可以說,不同階層的人對這場瘟疫有著天差地別的認識,對趙烈文而言,他了解這是一場空前的瘟疫,但主要關注瘟疫所造成的親舊的死亡,他并沒有將其與更廣泛的災難聯系起來。在趙烈文筆下,死亡是無可挽回的傷痛,然而卻是孤立于廣漠世界的個體和家族的傷痛。

由瘟疫造成的疾病和死亡,催生諸多的疾病書寫和死亡書寫,意外促成畸形的文學繁榮。瘟疫造成諸多醫學記錄的繁榮,癥狀、藥方等記載散落在各種雜記簿冊中,有時進入新的醫案中,并激發更多人對醫學的關注。伴隨著瘟疫的發展,書信、日記、詩文集中均大量記載相關內容,瘟疫造成的死亡則促進挽聯和傳志文學的發達。瘟疫和戰爭結束之后,文人還通過書寫傳記,建造昭忠祠,舉行各類祀典活動,紀念死者,以便讓他們永遠活在文字世界,成為永恒記憶的一分子。

底層的仆人也因為這場瘟疫獲得表現的機會,他們承擔了更為繁重的護理與照料工作,結果往往換來莫名其妙的病痛。由于醫療條件的匱乏,許多仆人在這場瘟疫中死亡,他們以這樣的不幸,在主人的日記中留下了比從前更為深重的痕跡。他們的名字被記載,他們的事跡被流傳,他們用生命寫下了社會邊緣人的悲歌。李宜、李升等仆人的死去,以及吳升等新仆人的到來,表明這一時期仍有大量的人民流離失所,而社會地位較高的人總能輕松找到新的家奴。瘟疫對所有人都是平等的,但有些人在瘟疫中的處境顯然更為悲慘。

瘟疫也帶來家庭關系的改變。一些人被迫提前承擔應有的社會角色,而另一些人則失去親人庇護,可能走錯了人生路。趙烈文和周騰虎之子周世澄的經歷,反映了這種變動。同治元年的瘟疫再度證明在一個支離破碎的社會中,親屬仍是人際關系中的“強聯系”,基于同年、地域等因素組成的聯系可能不及家族那麼強力。對同治元年瘟疫下的眾生而言,家仍是最具吸引力且最能提供有力保障的港灣。

[本文系國家社科基金重大項目“中國近代日記文獻敘錄、整理與研究”(18ZDA259)階段性成果,由澎湃新聞(www.thepaper.cn)首發。]

責任編輯:彭珊珊

校對:張艷

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/446567.html