文/李法徳

走親戚是古老的漢族民俗文化。相傳,怪獸“年”在年關之時肆虐,人們在一位智者的教導下學會了用鞭炮趕“年”,每當“年”被趕跑之后,人們就會互相拜訪慶祝,道喜問好,從而形成了過年走親戚這一習俗。

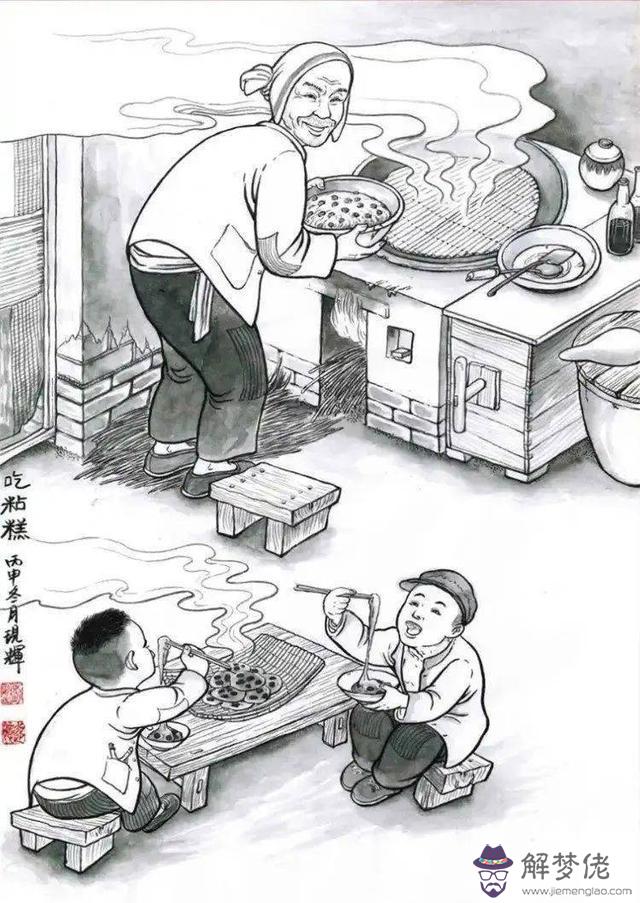

我們老家的習俗,走親戚一般從大年初二開始,有些會一直持續到十六。走了親戚之后,隔一兩天還要回訪,叫禮尚往來。盛禮品的器具,從木制禮盒,到箢子,再到包袱,花布紅布的,但在過年走親戚時都叫“盒子”。走親戚的禮品在我記事的時候就是餑餑點心,居多的是餑餑。

小時候過年有三盼;一盼買爆仗,二盼穿新衣,三盼走親戚。在我們老家走親戚是有不成文的約定俗成的。尤其是走親戚的順序和時間;

大年初二:新女婿必須到岳父母家拜年。閨女回娘家。外甥走姥娘家。

年初三:開始走姑家姨家。

年初四:走干親家。

年初五:走老姑家。

年初六:跟著父親去走老姥娘家。

我家的親戚多,初二開始,跟著娘走姥娘家,姥娘家是本村,姥爺高高的個子,白靜臉,雪白的胡須,樂善好施,人稱吳大善人。他教誨我們最多的話題就是,做人要與人為善,與鄰為伴,多做善事,多行義舉。我們姊妹七人都愿意初二走姥娘家,母親只讓兩個孩子跟著,每年輪流著去。姥爺總會給去的孩子壓歲錢,別的親戚家給兩毛三毛,姥爺一般給我們五毛,因為二舅在濰坊柴油機廠當醫生,省吃儉用的經常往家里寄錢,姥爺手頭寬裕,壓歲錢自然就多一點。

初三因為沒有親姑,姨還沒出嫁,我們就選擇走干親家。在我們那一帶一些命理不好的小孩認個干娘或干爹,會對小孩的健康成長有利。通過生辰八字分析,認干娘、干爹、干兒女、干兄弟、干姐妹,起到改運的效果。我有五個干兄弟,只有一個是俺找的人家,娘說我小的時候常生病,找一個八字硬的干哥哥,改變一下命理,娘說自從找了干哥哥,我就很少生病了。其他的四個干弟弟,其中一對雙胞胎,都是人家找的俺。在俺這里,有一個習慣,誰主動找的,誰先去走人家,自然我們先去走干哥哥家,干弟弟們得先來我家。母親嫌麻煩,干弟弟們和干娘們來,在我家好酒好菜招待了,母親不留“盒子”,他們拿來的禮品原封不動的讓他們拿回去,就暗示不去回訪他們了。

六七歲的時候,到了年初五,就跟在大爺爺的屁股后面走老姑家。我有五個老姑,大老姑,二老姑,四老姑,她們去世的早,沒有任何記憶和印象。只有三老姑和五老姑都活到九十多歲,過年去拜望她們的次數自然就多。

三老姑是東井村,在我村的北面,八里路。她個子矮小,圓臉,紅潤,纏腳,走路外八。她有一個女兒,沒有兒子。大爺爺兄弟三人,我爺爺早已去世,另一個爺爺八歲就夭折了,所以在我的記憶里我們一家就依靠著大爺爺過日子。他讀過私塾,毛筆字寫得好,村里有紅白公事,里柜外柜的活都拿得起放得下,自然成了村里的“大先生”,尤其是一九五九年開始的掃盲運動,他可是立下了汗馬功勞,白天下地干活,晚上辦夜校,辦識字班,村里百分之九十的男女青年都脫了盲。因此他獲得了很多榮譽,先是去省里參加全省掃盲群英大會,后又當選為淄博市政協委員直到逝世。

三老姑的女兒嫁本村,生育了六個兒子。可能是天意,我的表姑彌補了三老姑一生無子的缺憾。三老姑父長長的胡須,他捋胡須有一個特點,別人是用拇指在后,其它四指在前,輕輕的攥起來捋,但他是用食指和中指剪起來捋。他面若重棗, 丹鳳眼,臥蠶眉,細長的個子,嗜酒如命。他村里的人都叫他“醉漢關公”。他善于喝“天酒”,就是早晨起來炒上盤小菜,炸上幾個外甥們秋天去坡里逮的螞蚱,一直喝到晚上。很少吃菜,他自嘲道,喝酒不吃菜,個人心里愛。

給三老姑拜年印象特別深刻,三老姑父做的菜也別有風味;我們進屋后,先喝一杯熱茶,他就開始忙活。只見他從一個壇子里用筷子夾出十幾個秋天就淹起來的螞蚱,有“叫叫”,“咬怪”,“油螞蚱”,“稍螞蚱”,炸螞蚱是他的拿手好戲。鐵鍋里倒上些豆油,在火爐上慢火炸了,酥脆可口,端到矮桌上,又燉了一碗“肉蛋”,做了一盤芹菜炒肉,熬了一碗白菜炸豆腐頁,抓上了一碗炸綠豆丸子。拿出一把長頸錫壺和兩個三錢盅,大半瓶老燒酒,安上四個板凳,入席,開始了過年宴。堂哥看到鮮亮的螞蚱直咽涶沫,還未等大爺爺和三老姑父端盅,就順手抓起了一個油螞蚱填到嘴里。三老姑父一看就急眼了,白了他一眼,從掉光牙的嘴縫里,用腮幫子擠出來一句:“你這個伙計,咋一個肴客kei”!說著把那盤螞蚱端到了自己面前。他對螞蚱是很吝嗇的,他喝酒都是把油螞蚱的腿掰下一根來,在嘴里漱拉,因為淹的時間長了,齁咸齁咸的,引著下酒。有一次他往墻上砸釘子,砸蹦了,老眼昏花看不清,咋找也找不到,實際上丟到盛螞蚱的盤子里了,晚上喝酒的時候,他誤把洋釘子當螞蚱腿,漱拉了一晚上,但總感覺不是螞蚱腿的味,到了明天,端著盤子去太陽地里一看,那個洋釘子都漱拉的锃亮了,此事成了我們這一帶的笑話,流傳了好多年。

他倆喝酒玩的猜拳令是老虎棒子蟲子雞,兩人各用一根筷子相擊,同時口喊“棒子、棒子”開始,規定:棒擊虎,虎吃雞,雞吃蟲,蟲吃棒,其他為平手 ,三老姑父輸多贏少。

過了晌午頭,他倆的酒喝得差不多了,三老姑就從我們拿去的包袱里,拿出了六個餑餑,去飯屋里,在燒的炒谷米飯湯的鍋上,支上箅子餾了餾,熱氣騰騰地端到飯桌上,我們趁熱吃了。這時,三老姑又給我們的包袱里回上了一些柿餅,軟棗之類的東西,叫“回盒子”。東井村柿子樹多,不缺這個,但在我們村是挺稀罕的。

這時堂哥提上包袱,我倆跟在醉熏熏的大爺爺后面起身告辭了,三老姑站在大門口,扶著門框,一邊揮著手,一邊說著,“你們再來呀!”大爺爺回頭嗯嗯的應答著,三老姑父晃晃悠悠的出了大門,一只手扶著墻,前仰后合的說著,再……再來。大爺爺在胡同口處拐彎了,我和堂哥回頭沖二老喊著,你們回去吧!

走了三老姑家,有時隔個一兩天我們又去看望五老姑。她是千峪村,離我村十二里路,越過東井往西走,全是山路。五老姑父,厚道實在,五老姑待人熱情。一般的年景大奶奶都是安排孩子們去走五老姑家,一是因路遠,大伯二伯他們不愿去,二是五老姑一家人和藹可親,孩子們去她放心。

我們拿的禮品,還是去看三老姑時回的那些餑餑,有一些已經扒開了嘴,又添上了一些,那時走親戚一般是12一16個餑餑,走新親戚要多兩包點心。走五老姑家就是12個。去五老姑家要經過村中的一個“玩埝子”,這里聚集了村中一些“好事者”,男女老少除了湊堆聊天之外,主要就是看走親戚的熱鬧,出他們的洋相;誰家拿的東西多了,少了,那個村的閨女俊了,誰家的女婿帥了,關注點可多了。聽說有一次一個新女婿,過年去千峪走丈人家,走新親戚有個說法,就是丈人兄弟幾個就得拿幾個盒子。他丈人兄弟六個,他一個人拿不過來,妹妹得幫他提盒子送他。到了這個“玩埝子”,看到人多,他就緊張地“打軟腿”,他這一緊張,那些“好事者”就開始起哄,尖叫聲,口哨聲大作,這個新女婿走路都變了形,被一塊石頭絆倒了,餑餑滾了一道,急得臉紅脖子粗的爬起來就跑,差點哭了,出了一個大大的洋相。幸虧妹妹把餑餑撿了起來。

為了順利闖過這道“卡”。我們都是在村外邊把花包袱放在脖棱蓋上頂兩下,再把包袱系(xi)子系(ji)得短一點,這樣包袱的“堆頭”就大了。但過這道“卡”的時候,還是有人起哄:這些孩子走老姑家,拿了這幾個饅頭,還不夠“肉蛋”錢來!我們也不理會他們,一浱小跑,氣喘噓噓地跑進五老姑家的天井里,五老姑聽到動靜會出來迎接我們,看到我們的樣子,她知道發生了什麼,嗔怪起那些起哄的人,這些“行子”吃飽了撐的!

五老姑一子五女,我們去了,表叔和表姑們也都幫著五老姑忙活,擇菜的,切地蛋絲的,燒火的,涮盤洗碗的。表叔會做一道拿手萊,琉璃地瓜。吃的時候會拔出一條條長長的絲,表叔會拿半碗涼開水,放在桌子中間,我們不時的把筷子往里沾一下。五老姑父和表叔喝“串香”,我和堂哥喝紅果酒。我第一次喝醉酒就是在這里,當時感覺天旋地轉的光想吐,趕緊跑到天井里吐了幾口,抱住東墻跟的那棵大棗樹。表叔說,這孩子喝醉了。自此這個“醉”子伴隨了我很多年。

到了初六,就跟著父親和小叔去淄河以東的朱崖村,走他們的姥娘家一一朱崖村的田家。田家是名門望族,開染房的。記得大舅姥爺叫田士貞,他有十個孫子,他有一個重孫曾做過臨朐縣的縣長。二舅姥爺叫田士欽,有一個兒子,是一九六四年益都縣的高考狀元,考上了上海同濟大學,后從齊魯石化公司第一化肥廠總工程師崗位退休。一九八三年我考上了山東廣播電視大學淄博分校(電大),發了一個校徽,為了顯擺,走舅姥爺家我也戴在了胸前。我們一行三人徒步走了十三里路,過了黑旺鐵礦,過了淄河,越過河壩,就到了二舅姥爺家了,(那時大舅姥爺已經去世)。一個古樸的“車大門”,除了春聯之外,在門楣上貼了好多“羅卜箋子”,這是河東與我們河西的區別,我村過年沒有貼這個的。進了大門還有一道二門,可謂是深宅大院,聽說老姥娘家,成份劃得挺“高”。到了北屋里,二舅姥爺,早已把爐子拾掇的很旺,感覺暖融融的,爐子的那把鐵壺咕嘟咕嘟的開著,壺嘴上冒出一串白汽。我們一進屋就跪下磕頭,二舅姥爺趕緊起身拉起我們來,讓我們坐在熱坑沿上。父親先開口寒喧,二舅姥娘搶過話頭說,恁二舅耳背了,年前去廟子集上買爆仗把耳朵震聾了。二舅姥爺微笑著走到我面前,端祥著我那個斬新的校徽說,重外甥也上大學了,有出息。我不好意思的用右手摸了一下后腦勺,說,我上的這個大學和表叔上的那個大學,不是一個檔次,差一大截呢!二舅姥爺像是聽清楚了我的話,笑嘻嘻地說,都是大學,都挺好!二舅姥爺家的日子過得殷實,飯菜質量明顯比我們河西的親戚家好,他最拿手的菜就是紅燒肘子,他做的軟糯鮮香,不油不膩,特別好吃。

二舅姥爺從來不“留盒子”,我們拿去什麼,原樣的拿回來。酒足飯飽之后,夕陽西下,我們起身辭別,他一直送到我們河壩上,看著我們過了河床,他還一直在揮手,我們到了黑旺鐵礦洗選場的粉碎樓下了,我們回頭望著,他還站在河壩上打著手罩,依依不舍地凝望著我們。這時,我看到父親的眼角噙著淚水,可見他們的舅甥情深,血濃于水。

看到這一情景,在我心靈的深處,頓生一種真切的感悟;

走親戚不僅是一種親友之間形式上的交流和走訪。而是一種親情的碰撞和融合,更是一種親緣的絡續和接檔。盡管時間已過去了多年,那一幕時常浮現在我的腦際,雖然時代發生了很大的變化,走親戚的形式也多種多樣了,但親友們之間的親情是永恒不變的。

(圖片源自網絡)

《當代散文》由山東省散文學會主辦,散文雙月刊,主要發表山東省散文學會會員作品,歡迎山東籍散文作家申請加入山東省散文學會。山東省散文學會常年舉辦各種散文活動,為作家提供圖書出版服務,歡迎聯系。投稿郵箱:sdswxh@126.com、 sdca98@163.com

壹點號當代散文

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/444358.html