9778天的牢獄之災在張玉環身上留下不可磨滅的印記。轉入監獄前,他曾在看守所日夜戴著腳鐐度過600多天,以至于雙腳變形,走路時兩只腳總是向外翻,呈現明顯的“外八字”。

與身體上的傷痕相比,斷裂了近27年的人生更難彌補。

26歲被抓,53歲無罪歸來。8月4日黃昏,當張玉環身戴大紅花再次回到江西省進賢縣枕頭嶺張家村,望著在家門口迎接的眾家人,他只認得母親張炳蓮和前妻宋小女。大多數面孔他都極其陌生,包括他的兩個兒子。

呈現在他眼前的故鄉,已沒有了往日的炊煙和人氣,滿眼是荒廢的磚房和雜草。他無罪釋放的消息傳出后,原本與張家相熟的鄰居和遠親前來探望,張家村許久沒有如此熱鬧了。

張玉環在倒塌的老宅前面對來自全國各地的媒體記者。本文圖片 澎湃新聞記者 衛佳銘 攝

在倒塌老屋門前的一片荒草中,面對來自全國各地媒體,張玉環努力回想著二十七年前被卷入那起命案前后的種種細節。他屢屢卷起褲腿,向記者展示傷痕,說這是刑訊逼供留下的,又在一陣陣突如其來的哽咽中,眼眶不自覺地泛紅。

久在牢籠無人問,一朝平反天下知。

張玉環不止一次向澎湃新聞表示,他不需要道歉,但必須要追究當年辦案人員的刑事責任,“就算道歉,又能解決什麼問題呢?拿錢也買不回我這二十七年的青春年華。”

5日上午,張玉環一家為先父張國福上墳。

父子重逢:“兒子為什麼這麼恨我?”

無罪釋放回家后的第一個夜晚,張玉環整宿未眠,腦海中不斷浮現的是幾個小時前,他剛踏進家門時的畫面。大兒子張保仁突然猛推了他一把,沖他大吼:“你心里到底有沒有我們三母子?”監獄中,他曾無數次想象過父子重逢的場面,唯獨沒有料到會是這樣。

他問躺在身邊的小兒子張保剛:“保仁為什麼這麼恨我?”張保剛一時語塞。

張保剛說,他了解哥哥從小受的痛苦和委屈,“看到二十多年沒見的爸爸,就像一個孩子在撒嬌,發小孩子脾氣,爸,你能理解不?”

距離張保仁上一次見到父親已經過去19年了,那還是2001年張玉環案重審開庭時。這段記憶在張保仁的心里像扎了一根刺:12歲的他看到父親戴著腳鐐,在法警陪同下走上被告人席。張玉環看到前來旁聽的家人就大喊“冤枉”,還伸出手,做出擁抱的姿勢。

張保仁說,他永遠記得父親想要沖破阻攔抱自己的動作,可他的面容卻在歲月的流逝中逐漸模糊。

死刑,緩期兩年執行。這是2001年11月28日,江西高院作出的終審裁定。當時還在上小學的張保仁一直以為,緩兩年的意思是先坐兩年牢,時間到了,仍然要槍斃,“我以為我再也沒有爸爸了。”

2020年7月9日,江西高院開庭再審,張保仁陪著母親宋小女在進賢縣法院觀看視頻直播,他幾乎想要湊到屏幕上,想看清楚父親的臉,但鏡頭中只能遠遠看到一個穿著白衣服、走路有些一瘸一拐的身影。

8月4日,江西高院宣告張玉環無罪。得知父親沉冤得雪后,張保仁和張保剛火速趕到了張家村,攙著母親和婆婆(江西方言,即奶奶)等待他回家。終于,父親身戴大紅花,在眾人的簇擁下走來,他徑直走向了張炳蓮,沒有在張保仁面前作任何停留。

回家后的張玉環和母親張炳蓮在一起。

張玉環后來告訴澎湃新聞,他當時沒有認出兒子,在迎接的人群里,幾乎所有的面孔都是陌生的,即便是他自己的弟弟張平凡他也不認得,“一切都變了”,能認得出的只有母親張炳蓮和前妻宋小女。

父親從自己眼前擦過,宛如陌生人,張保仁覺得十幾年的等待瞬間落空。沒等反應過來,站在他身邊原本就有高血壓的宋小女又忽然昏倒了。此刻,張玉環已被涌入家門、駕著“長槍短炮”的記者和當地政府部門的工作人員推進了堂屋。這一幕,讓張保仁徹底“失控”:“這些年母親和我們兄弟所受的委屈一下子都竄到我腦中,他怎麼可以視而不見。”

張玉環無罪釋放回家的第一晚,宋小女因激動過度昏倒,張保仁和張保剛用120送母親去縣城醫院治病。

沖著父親說出那句話后,張保仁獨自一人跑進了已經坍塌了一半的老宅,蹲在瓦礫堆上掩面哭泣良久。之后,他和120急救車的醫務人員一起,把四肢發麻的宋小女抬上了車,送往進賢縣人民醫院。和父親重逢的第一面,就這樣結束了。

混亂中,有親戚質問張保仁:你又為父親付出了多少?“這確實是一句靈魂拷問”,他說,他不是不想,只是做不到,“我結婚比較早,經濟方面也是不允許,我不能不工作,不然我小孩和媳婦就沒飯吃了。”

張保仁曾對澎湃新聞坦言,他沒有期許過父親出來后能與他好好相處,因為他不知道什麼叫父愛,“從小沒有這些給我,在我記憶里面沒有這些東西。”但年幼時,他也曾許下愿望,希望來日能成為一名律師,在他心里,律師是能救爸爸性命的,是很高尚的職業。

“保仁推了爸爸一把”這件事在張家內部引起風波,長輩們對他頗有責備,連說“不懂事”,但張保剛懂得哥哥。他告訴澎湃新聞,哥哥只是太想知道他在爸爸心里到底有多重了。

5日中午,張玉環終于等來了大兒子張保仁,一家人吃了一頓團圓飯。

8月5日中午,張玉環大哥張民強攜妻子、妹妹妹夫、弟弟弟媳以及三家的小輩一起,在張家老宅擺了一桌團圓飯,菜是從縣城飯店做好了帶過來的,侄子們開車送菜,來往了很多趟。可到了飯點,張玉環卻執著地站在太陽底下,等待大兒子保仁回來,無論親人怎麼勸說,他都不肯進屋。

11點50分,張保仁的電話打了進來。張玉環捧著手機,獨自走向家門口的小徑,帶著哭腔大喊:“爸爸想你啊,我想你啊,你快回來。”

半個小時后,趕來的張保仁和父親相擁著走進老宅,張玉環激動地舉起紙杯,說道:“這是我們家27年來第一頓團圓飯,我感到太高興了。”

張保仁和張玉環坐在老宅門前談心。

午飯后,張玉環又拉著保仁在倒塌的老宅門前聊了許久。橫亙在父子間的冰山好像在正午炙熱陽光的烤曬下慢慢融化。

艱難適應:“像一個新生兒,需要一點點教”

一夜未眠,早晨六點不到,張玉環就起床了。他在家里摸索著牙刷、牙膏、毛巾等日用品的擺放位置,張保剛耐心地告訴他,但一轉頭,父親好像又忘了。張玉環說,可能是剛回家事情太多,抑或是在“里面”太久,出來記性變差了。

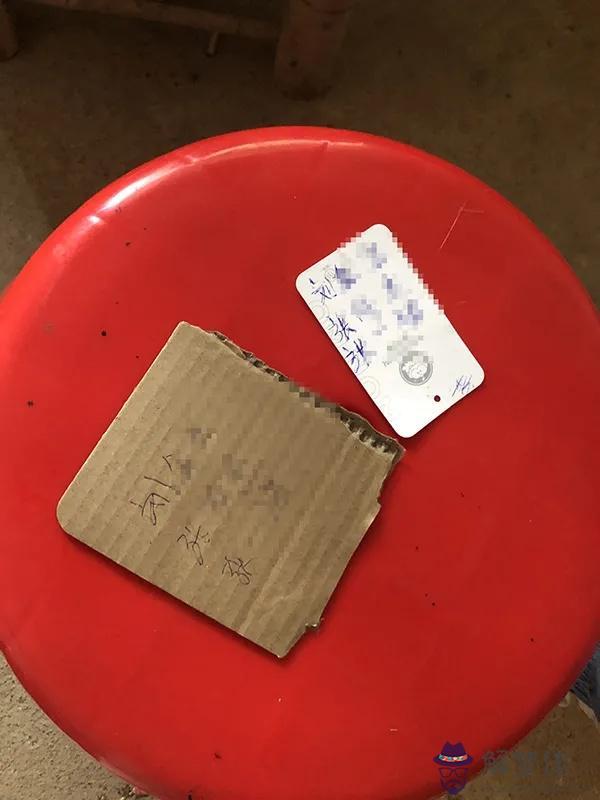

張玉環用圓珠筆在廢紙板上寫下未曾謀面的兒媳和孫子孫女的姓名。

他拿一小塊硬紙板,一筆一畫地用圓珠筆記下兒媳和孫子孫女的名字,一遍記不住,他又抄了一遍,放在床邊上的箱子上。

張玉環回家前,保仁和保剛就商量好了,要給父親買一只智能手機,方便他跟遠方的孫子孫女視頻。回家的第一天,張玉環在兒子的指導下學會了打電話,保剛把家里所有親人的電話都提前存在了手機通訊錄里:民強、小凡、小女、保仁……

張保仁和張保剛為父親提前購置的新手機,里面存好了全家人的聯系方式。

南昌的8月,酷暑難當,老宅沒有空調,保剛讓父親吹電扇乘涼,張玉環盯著電扇,好奇地問:“這個扇子怎麼還能搖頭的?”

27年的牢獄之災,銳利得像一把刀,把張玉環和現代社會割裂,他的思維仿佛仍停留在出事前的1993年。他對張保剛說,出來最要緊的事是解決住房問題,他預備花兩三萬元在老宅的地基上蓋一棟新房子。張保剛無奈地笑了,“爸爸呀,現在農村隨便蓋棟房子也要幾十萬了嘍。”

“啊,要幾十萬啊?”張玉環吃驚地看著兒子,好像聽到了天文數字。

除了房子,他對未來的生活也有自己的打算:請政府分兩畝地,種田贍養老娘。不僅如此,他還勸說張保剛也辭掉在福建的工作,回家一起陪他種地。張保剛沒有當面回絕,順著父親應了下來。

他說,父親剛出來,就像一個新生兒,需要一點點教他,“等他知道現在種地不掙錢了,他就會轉變想法的。”他和哥哥計劃,用一年的時間輪流“陪護”父親,直到他適應出來后的生活。

5日清晨,張保剛用電動車載著張玉環出門購物。

5日清晨,張保剛騎電動車去村里的小賣部購置食物和日用品,他特地叫上張玉環一起,讓父親看著他如何用手機付款。

角色似乎變了。曾經缺席了兒子成長的父親,如今變成了“孩童”,而張保剛試圖在幫助父親適應新生活的互動中,尋找那些年缺失的父愛。

不過,張玉環有時還是會教導兒子,他說的最多的話是:違法亂紀的事千萬不要做。張保剛又有些哭笑不得,他回道:“爸爸呀,我們現在才聽你說這些,是不是太晚了?”張玉環聽了,沒有說話。

1994年起,宋小女便外出打工掙錢,以養活兩個兒子,出門前,她把他們分別托付給婆家和娘家的親人,保仁留在張家村,保剛則跟著外公生活。

張保剛至今都覺得,比起哥哥,他要幸運得多。外公格外疼他,常常把他拉到其他孫兒找不到的房間里,把偷藏起來的好吃的留給他。

然而,對留守在張家村的張保仁來說,白眼、謾罵、甚至毆打,都是家常便飯。他不敢還手,因為頂著“殺人犯兒子”的帽子,他做什麼好像都是錯的。受了委屈,他也不敢告訴婆婆。張保仁說,自從父親出事,婆婆的性子就變得暴躁,動不動就是一頓打。家里條件不好,沒有冰箱,每到夏天,豬肉都放壞了,婆婆也舍不得扔,“那就是吃蛆,知道蛆嗎?”

大約八九歲時,張保剛回村里找哥哥玩,看到同村的小伙伴把張保仁摁在地上,還往他的嘴里塞牛糞,哥哥卻躺在那里,打不還手。張保剛氣不過,抄起路邊的木棍把他們趕跑了。

張玉環回家后,現年84歲的張炳蓮逢人就咧著嘴笑,年輕時的她曾經被同村人評價“嘴巴不饒人”。兒子出事后,要強的她一個人攬下了田里的活計。沒人幫忙,只能拉著張保仁一起干。

直到現在,村里人還會說起張保仁小時候跟在奶奶身后放牛的場景:“小小的崽啊,還不到十歲,站在稻田里,水沒過大腿,躲在牛背后,幾乎看不到人。”

回憶起這段歲月,內向寡言的張保仁只說,“只有自己知道就好,心中的苦講給別人聽,別人也聽不懂。”他知道父親是冤枉的,但他選擇逃避,不與人爭辯,因為無用。

1997年,宋小女的父親因病去世,張保剛也隨即被送回了張家村,兄弟倆開始了相依為命的生活。有時兩人犯了錯,害怕被婆婆責罰,就整夜躲在牛棚或者稻田里,不敢回家。生病了,哪怕發高燒昏在路邊,過路的村里人也只用腳踢兩下,看看是否還有口氣在就走開了。

有一次,家里的燈泡壞了,張保仁上手去修,裸露的電線把他整個人都電麻了,左手掌心燒出一個大窟窿。弟弟見狀,上去拉哥哥,也被電得不輕。為了救人,張保剛爬上二樓平臺,拽著電線往下跳,這才把電線扯斷了。

“當時村里的人都傳閑話,說我們兄弟兩個不死,是老天爺不收。”張保剛說。只是,這些苦澀的成長經歷,他們在成年之前都未曾對人說過。

回家后的第一個不眠之夜,張玉環聽保剛斷斷續續地講述著他和哥哥的成長經歷,他心里有說不出的難過和自責,“兒子怨我,我理解,我都理解的,我知道他們在外面過得不容易”。

申訴往事:“這個王律師是不是就是接我案子的那個王律師?”

高墻之內,過去的二十多年,張玉環過得同樣煎熬。最初在看守所時,同監舍的人都不喊他的名字,叫他“花生米”(即“槍子兒”),意思是很快就會被拖出去槍斃的人。

張玉環兩次被判死緩,戴腳鐐的時長超過了六百天,以至于張平凡說,哥哥出來后走路都不一樣了,兩只腳總是向外翻,呈“外八字”。

張玉環說,在當時,像他一樣的量刑,進監獄服刑后,如果積極改造獲得減刑,十幾年也就出來了。但他起初始終不肯認罪,即便是被投入南昌監獄后,他仍堅持每周寫一封申訴狀,一封封積累起來,等到大哥張民強前去會見時,托他帶出去。

張民強告訴澎湃新聞,張玉環在牢里寫的申訴狀總數以千計,他有時候都會勸弟弟,也別寫得太頻繁了,省得看管的獄警不耐煩。每次從監獄里帶出來申訴狀,張民強都細心地糾正錯別字,有條件的情況下,他還會托打印店的老板把文字輸入電腦里,再一張張復印出來,投遞到各級政府部門:進賢、南昌和北京,都有。

除了寄材料,張民強也四處打聽,為弟弟尋找律師。直到2017年,他等到了王飛律師和他的申訴律師團隊。王飛翻閱過歷次判決書和申訴材料后,還特地去南昌監獄會見了一次張玉環。隔著玻璃,他冷不丁問張玉環:你到底有沒有殺人?張玉環很堅定地說:沒有。

王飛說,那一刻,他確信,這應該就是一起冤案。他教張民強開通了微博,定期將申訴的進展發出去,當時已年屆五旬的張民強哪懂這個,他不是跑去工作所在的大學宿舍樓里找大學生請教,就是問律師和記者,“微博文案這樣寫可不可以?有沒有錯別字?還麻煩你幫我看一看。”

然而,外界的這些努力,監獄中的張玉環知之甚少。他說,自己每天都會仔仔細細地閱讀報刊,收看新聞聯播,關注點有二:一是自己的案子有沒有被媒體報道,二是有沒有冤假錯案平反。

他會認真地記下其他冤假錯案當事人的名字:趙作海、劉忠林、廖海軍。尤其是看到廖海軍案平反的報道,他在報紙上看到了律師王飛的名字,他激動地給張民強打去親情電話,問“這個王律師是不是就是接我案子的那個王律師?”

直到今年7月9日張玉環案在江西高院開庭再審,出庭檢察員建議改判無罪之后,有管教干部悄悄地告訴張玉環,說他的案子已經有媒體報道了,還告訴他老家的房子坍塌了。張玉環想再追問些細節,對方卻怎麼也不肯說了。

從再審開庭到宣判無罪,張玉環又等待了26天。得知宣判日期的那天,他激動地沒有睡著。監獄里一些獄友見他要出去了,還有想托他轉達申訴的。

出來后,張玉環覺得自己的視力明顯糟糕了,他說那是在監獄里加工衣服熬壞的,他央弟弟張平凡去給他配一副眼鏡。同時,他還要求兒子為他準備一本空白的日記本。監獄里養成的習慣,他還留著。

他努力地學習著周遭的新事物,但一切都變得很難。他更習慣回憶過去的事,他會拉著保剛的手說起他小時候有多頑皮,保仁的脾氣就要和順很多。但說著說著,笑容又突然停止。

張玉環對著媒體講述自己被卷入冤案的前后細節。

圍觀之下:“拿錢也買不回我這二十七年的青春年華”

無罪至今,除了和親人相見團聚,張玉環還要不間斷地應付從全國各地趕來的媒體記者,對著成排的鏡頭,他緊張萬分,用手搓紅了手臂上的皮膚。

提問幾乎如出一轍。他一遍又一遍回憶著他是如何被卷入案子,如何經歷嚴刑拷打,如何在二十七年的牢獄生涯中堅持下來的。

張玉環向澎湃新聞展示手上被打留下的傷疤。

每每說到被刑訊逼供的細節,平常講話輕聲細語的他總會異常激動,并卷起褲腿,露出留在大腿根部的疤痕,說是受審訊時當年被狼狗咬傷。車輪戰似的采訪讓他應接不暇,實在累得不行了,他就躲進老母親的房間里,在床上躺一會兒,還沒睡著,記者的電話又來了。

從張玉環的講述中,人們能夠大致拼湊出他出事前的生活圖景:父親生前是村里的能人,人緣頗好,哥哥從事糧油生意,他自己是木工,一家人生活得自給自足。

可這一切都被擊得粉碎,他總用“妻離子散、家破人亡”來形容自己目前的處境。

宣判無罪當日,江西高院法官和其他官方工作人員等20多人到監獄向張玉環賠禮道歉,回家當晚,他在接受媒體采訪時,連說了三遍以上“感謝政府,我接受道歉”。

可漸漸地,張玉環說自己不想接受道歉了,“就算道歉,又能解決什麼問題呢?拿錢也買不回我這二十七年的青春年華。”

他反復向澎湃新聞表示,他希望能夠追究當年辦案人員的刑事責任,“我這個案子就是刑訊逼供造出來的,他們放狼狗咬我,把我的手背著銬起來,我才招認的。”

張玉環不知道的是,他的講述通過媒體報道在網絡上引發了輿論熱議,被宣判無罪之后,與他相關的話題連續三天登上新浪微博熱搜榜。

有熱心的網友看到報道以后,特地帶著一家老小驅車從縣城趕到張玉環家,送上安慰。有的說是被張家人27年堅持申訴的經歷所感動,有的則說是想見一見“被羈押最久蒙冤者”的真容。

無論如何,張玉環以這樣尷尬的方式紅了。

他問來的人:“你們是怎麼知道我的事?”對方答,網上都報了。

“什麼網啊?是這麼大的網嗎?”他一臉疑惑,用手在空中比劃著畫了一個圈。

(來源:澎湃新聞)

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/444180.html