周琳

乾隆三十年(1765)二月,一個名叫朱耀明的男人赴巴縣(今重慶)縣衙,狀告康文魁拐走了他家的丫頭茶妹。(《巴縣檔案》清6-1-1644)這個案子的狀紙寫得頗為簡短,但是內容卻越看越令人震驚:

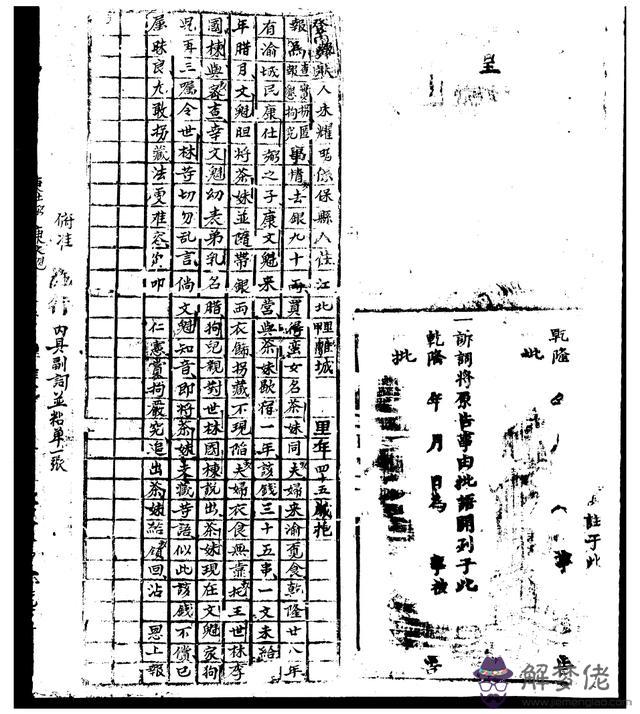

朱耀明上呈官府的狀紙

首先,朱耀明并不是重慶本地人,而是來自保縣。“保縣”位于今天四川省理縣東北部,屬于阿壩藏族羌族自治州,在清代就是嘉絨藏族和羌族的雜居之地。再加上朱耀明在狀紙中自稱“蠻民”,基本上可以斷定,朱耀明可能是嘉絨藏人或羌人。

第二,朱耀明在狀紙中毫不避諱地提到,茶妹是他花九十兩銀子買來的“蠻女”。結合上面一條對于朱耀明來歷的分析,茶妹大概率也是來自保縣的藏族或羌族女子。

第三,朱耀明說茶妹失蹤之前,已經在一個叫做“江北蠻營”的地方賣淫兩年之久。而朱耀明急于尋回她的原因是,她的失蹤令“蟻夫婦衣食無靠”。

讀至此處,我的困惑迭起:如果茶妹真的是朱耀明買來的女子,那麼朱耀明就是妥妥的人販子。一個人販子狀告另一個人拐走了他販賣的人口,這種邏輯混亂、賊喊捉賊的操作究竟從何說起?而更令人費解的是,巴縣縣衙居然受理了這個案子,難道大清的律法允許人口販賣?還有,那個“江北蠻營”究竟是個什麼地方?為什麼茶妹要在那里賣淫?如果茶妹賣淫的收入歸朱耀明所有,那麼朱耀明就是今天人們說的“雞頭”,難道堂堂的地方官府有責任為一個“雞頭”做主?

“江北蠻營”的秘密

“江北”這個地名,今天的重慶仍在使用。如今我們稱為“重慶”的這個城市,在清代的時候分屬于兩個行政區劃。它的主體部分是重慶府城和巴縣縣城合而為一的區域,部分涵蓋今天的渝中區、沙坪壩區、九龍坡區、南岸區、大渡口區、巴南區。在這個區域的北面是江北廳城,位于嘉陵江和長江匯合處的北岸。“江北蠻營”就位于江北廳城。

但是“蠻營”這個詞卻很奇怪。即使是熟稔鄉土典故的老重慶,或是研究重慶歷史的學者,也幾乎沒人聽說過這個地名。我翻找了許多清代方志,終于在光緒年間編寫的《江北廳鄉土志》中看到這樣一條記載:

又有蠻種,夙自劍南移來,巖穴為居,漢人向不與通婚嫁。迎春令節,舊以若輩供應竹馬、彩勝等差。咸、同間,族居蕃衍,漸移廳城金沙門外二坎,暨水府宮、上關廂一帶,比列如營,極一時之盛。春秋管子設女閭三百,以安商旅,殆似近之。

從這段敘述中,我們看到了清代重慶城幾乎從不為人知的一面:

(一)“江北蠻營”是一個多元化的非漢族移民社區。

“劍南”是一個很模糊的地理概念,它的字面意思是“劍門關以南”,唐代貞觀元年(627)曾設置劍南道,所轄地域相當于現在的四川大部分地區、貴州北部和云南瀾滄江、哀牢山以東地區。從下面這張圖中可以看到,它是位于中國西南部一個狹長的走廊地帶。在這個區域內,越偏西越是諸多非漢族群雜居之地。所以《江北廳鄉土志》的作者稱他們是“蠻種”,朱耀明也說自己是“蠻民”。乾隆四十九年(1784),還有一幫貴州人販子販賣十幾名苗女到江北蠻營。(《巴縣檔案》清6-1-1751)這更說明,乾隆時期的江北蠻營是一個多元化的非漢族移民社區。

(二)“江北蠻營”的居民在清代重慶非常邊緣化。

上面那段引文中提到,不僅當地的漢族居民很少和他們來往,而且他們中的一些人還住在偏僻隔絕的巖洞里。今天重慶江北區的青草壩、白樹灣、唐家沱、郭家沱還有許多被稱為“蠻子洞”的山洞,大概就是這些“蠻民”曾經的棲身之所。這些山洞最初的開鑿可能還在更久遠的年代,有些甚至是戰國秦漢時期的崖墓。當朱耀明這樣的“蠻民”流落到重慶城的時候,就占據了這些已經荒廢的山洞作為居所。所以,他們最初也是一些漂泊無依的可憐人。

重慶江北郭家沱蠻子洞

(三)清代中期,“江北蠻營”逐漸成為重慶城人氣旺盛的“紅燈區”。

在上面一段引文中,作者說得非常含蓄,沒有一字提到情色之事。但是“管子設女閭三百”,其實就是指戰國時候,齊國丞相管仲在臨淄設立“國營妓院”的事。大概正是憑借色情業,一個本來極為邊緣、落魄的流民社區,居然能在重慶城漸漸紅火起來。而支撐著蠻營色情業的,正是像茶妹、苗女這樣被輾轉販賣的少數民族女子。但是茶妹、苗女以及朱耀明這樣的人販子,究竟為什麼會落腳到重慶城呢?

欲望都市與回不去的故鄉

今天的中國西南,是民族分布非常多元化的地區。而在更早的歷史時期,這片土地上生活的族群更多,各個族群之間的關系也更加錯綜復雜。有清一代,發生了兩件大事,讓整個西南少數民族地區徹底被攪動起來。第一件事是改土歸流,第二件事是開發云貴。

所謂“改土歸流”就是廢除各少數民族地區以往的土司制度,在當地設置與內地大體一致的府、廳、州、縣,由中央政府委派有任期的、非世襲的流官進行管理。其實類似的做法在明代和清初順治、康熙時期就已經出現了,但還只是限于個別地區。到了雍正四年(1726),朝廷終于下決心在云貴、兩湖、四川、廣西諸省推行大規模、不容置疑的改土歸流。

中央王朝對疆域之內的地區進行整齊劃一的管理,這個目標看起來當然很好,但是在實行的過程中,注定會有許許多多的人成為犧牲品。因為這樣的改革實際上是把一個地方原有的權力結構、社會關系、意識形態、生活方式甚至生態環境全部打碎,再置換成一套新的規范。在新舊交替的過渡期,許多人再也找不到自己在這個社會中的位置。

以貴州為例,在改土歸流之后,這個地區幾乎進入了一種沸騰的狀態。原來高高在上的土司、土官漸漸跌落下來,人們必須學會適應一套新的體制。怎麼交稅、怎麼打官司、怎麼說話、怎麼居住、怎麼保護自己的財產、怎麼和新來的各種各樣的人打交道,這些都成了問題。有些人精明地利用新的制度為自己爭取利益,也有一些人因為難以理解、難以適應巨大的變化而苦苦掙扎。所以那個時期苗民動亂十分頻繁,甚至到了“三十年一小反,六十年一大反”的程度。

與改土歸流進行得相對順利的云貴相比,茶妹的故鄉保縣顯得更加煎熬。其實在茶妹流落到重慶的時候,“保縣”已經在改土歸流的過程中改為“雜谷廳”。但是改土歸流在這個地區推行得非常不順利,因為這里長久以來都是嘉絨藏族和羌族的雜居之地,而且周圍地區(大致相當于今天的馬爾康、金川、小金、汶川、茂縣、黑水、雅安、涼山一帶)分布著大大小小的土司勢力,再加上地勢險峻、河谷縱橫和高寒的氣候,使得這個地區特別桀驁不馴。所以在乾隆十二年(1747)和乾隆三十六年(1771),清廷先后兩次發動了征服大小金川的戰爭。大小金川分別是今天四川省的金川縣和小金縣,距離茶妹的家鄉雜谷廳只有200余公里。在兩次金川戰爭中,雜谷廳都是大軍駐扎、輸送糧餉,甚至被戰火嚴重波及之地,許多當地居民流離失所。而朱耀明和茶妹也正是在兩次金川戰爭期間(1763)離開了家鄉。

四川理縣羌寨碉樓,是為了應付歷史上頻繁的戰爭而修造的堡壘式建筑

第二件改變西南少數民族命運的事就是開發云貴。

為什麼云貴地區會成為清代中前期經濟開發的重點呢?一方面是因為改土歸流使這個地區不再是封閉和令人畏懼的“化外之地”,當兵的、做官的、經商的、逃荒的、碰運氣的人們便接踵而至。但更重要的原因是,朝廷終于認識到了這個地區的資源優勢。

近三十年的清代經濟史研究證明,17-18世紀中國的經濟并不像以往人們認為的那樣停滯、落后、毫無出路。而是經歷了一波強勁的增長,商品經濟的發展尤其醒目。不僅形成了日益聯結、有明確分工的國內市場體系,還越來越深地參與到經濟全球化的進程之中。但是市場的發展也令從朝廷到民間,都真切地感受到了一種“貨幣饑渴”。當時因為美洲新大陸發現了儲量豐富的銀礦,所以白銀暫時可以通過海外貿易來供給,但是銅錢就主要靠國內的礦業來支持。清代的銅錢幣材主要包括銅、鋅(白鉛)、鉛(黑鉛)、錫,而云南和貴州是全中國范圍內這幾類礦物最大的產地。據歷史學家統計,從雍正末年到咸豐初年,從云南運送到北京的銅共有98067.6萬斤,從貴州運送到北京的鉛共有55751.9萬斤。除此之外,云貴地區還有儲量相當可觀的銀礦、鐵礦、鋁礦、鹽井,以及漫山遍野的林木。

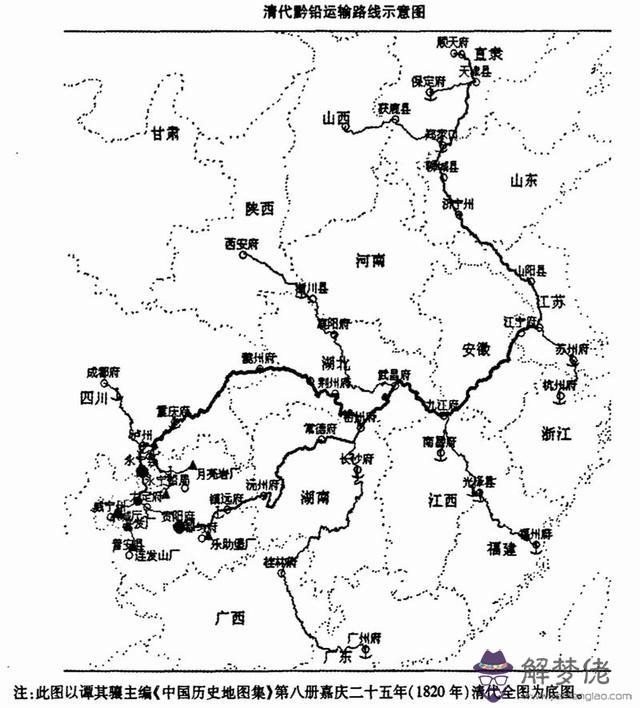

為了能將這些礦物和資源運出深山,朝廷想盡各種辦法疏通從云貴通往內地的水陸運道(如下圖所示),這些交通路線一度成為大清經濟的生命線。交通條件的改善,使許多內地民眾有了進入云貴的條件,更使他們意識到這個地區有謀生和賺錢的機會,所以大量的移民很快就到來了。這個過程很像美國歷史上的“西進運動”。

圖片來源:馬琦《清代黔鉛運輸路線考》,《中國社會經濟史研究》,2010年第4期

社會的重構和不斷涌現的經濟機會,使人們對未來有了新的期待。但與此同時,一些前所未見的罪惡也在漸漸滋生。其中之一就是販賣人口,在貴州尤其嚴重。人販子之所以會盯上貴州的老百姓,無非是因為在這種新開發的地方,人的價格極其便宜。乾隆五年(1741)湖南巡撫許容在奏折中詳細地記錄了貴州人市的行情:

苗女孩三歲至五歲者,價銀一兩;六歲至十一歲者,價銀二兩;十二歲至十六歲者,價銀三兩;十七歲至三十歲者,價銀五兩;三十以上至四十歲者,價銀二兩,四十歲以上老弱,及一二歲哺乳者,價銀五錢。

乾隆元年(1736),中國經濟最發達的江蘇省松江府,一石米的價格就可以達到一兩三錢至一兩六錢。(陳軼:《清代乾嘉道時期江南地區米價變動研究》,杭州師范大學碩士學位論文)也就是說在乾隆初年,貴州人市上價格最貴的人,也只相當于江蘇松江的3-4石米。而價格最低的人,還換不到松江的半石米!但這些人口如果順利轉運到重慶,正常情況下可以賣到10-20兩銀子,利潤相當豐厚。不過參考上面的價格,再去看朱耀明在狀紙中說他買茶妹花了90兩銀子,大概是在撒謊了。

至于那些被拐賣的人,情況也十分復雜。有的是已經窮困潦倒,實在過不下去的,自愿去別的地方尋個出路;有的則是被騙、被誘、被搶、被綁來的;還有一些是一家人都被人販子殺害,只能跟著人販子走;另外一些則是對抗清朝統治的“逆苗”家屬,被地方官府成批地賣給人販子。被販賣的人口大部分都是女性,而且常常連名字都沒有,只是被草草地安上一個“苗女”“馬女”“小女”“鄭姑”之類的代稱,就身不由己地離開了她們再也回不去的家鄉。

這些被販賣的女子,有許多都流落到了重慶。因為乾隆年間的重慶,已經由一個被明末清初戰亂幾乎摧殘殆盡的空城,變成了四川乃至整個長江上游最重要的商業城市。而且重慶位于長江和嘉陵江的交匯之處,還有陸路與云貴和川西地區相通,所以西南各地的人販子幾乎都要在重慶歇腳、中轉、出貨或打探行情。比如乾隆四十九年(1784)的一個案子中,就有四名來自貴州仁懷的人販子通過陸路將十幾名少女從貴州販賣到江北蠻營。而這些人販子在重慶城中還有很多接應者,他們有的負責轉運,有的負責窩藏,有的負責打探行情、有的負責與買家交易,絕對是一個組織嚴密、行動迅速的人口販賣團伙。(《巴縣檔案》清6-1-1751)

而乾隆時期的重慶,本身也對外來女性有很大的需求。當時的重慶是一個吸納大量外來人口的移民城市,但總的來說是男多女少。據劉錚云先生計算,其男女平均比例是109.7:100。(李清瑞:《乾隆年間四川拐賣婦人案件的社會分析——以巴縣檔案為中心的研究(1752-1795)》)許多來此地謀生的人都是單身男性,嘉慶年間著名的學者嚴如煜曾經為當時重慶算過一筆流動人口賬:

從長江中游上駛重慶的貨船,基本上要雇傭七八十名纖夫。但下行返回時,卻只需雇用三四十名纖夫。以每天到岸和駛離的船只各十艘計算,每天滯留在重慶江邊的纖夫就達到三四百人,一個月就可達到一萬多人。

而這還只是纖夫,從事其他各行各業的單身男性數量更是難以計算。他們中有些定居在重慶,需要娶妻生子;有些在重慶待上幾年還要返回家鄉,但通常會在這里娶一房妾室;還有一些雖是居留不定的流動人口,卻也需要解決生理需求。這樣一來,性別不均衡就成了一個顯著的社會問題。于是,江北蠻營這種拐賣和脅迫少數民族婦女賣淫的紅燈區就應運而生,而城內的婦女也時常面臨著被拐賣的危險。臺灣地區學者李清瑞就有專書討論乾隆年間重慶城的拐賣婦女案件。最后得出的結論是“實際上的情況可能遠比檔案中呈現的數據更加嚴重”。而我關注過的一個生活在乾隆年間的重慶婦女秦氏,在8年的時間里,最少被賣了2次,最多可能被賣了5次。

通過上文的討論我們可以發現,凡是社會規范松解,社會變動劇烈、流動人口比較多的地方,就容易成為拐賣人口案件的高發地,不管這個地方是繁華的都市還是偏遠的鄉村。再反觀今天中國拐案頻發的那些地區,似乎也能印證這個觀察。從本文討論的歷史時空到今天,不知有多少婦女在“欲望都市”和“回不去的故鄉”之間如貨物、如奴隸、如牲畜一樣輾轉流離。

《乾隆年間四川拐賣婦人案件的社會分析——以巴縣檔案為中心的研究(1752-1795)》

王法究竟管不管?

在茶妹失蹤案中,朱耀明的理直氣壯和官府對朱耀明惡行的視而不見令人費解。那麼大清的律法究竟管不管拐賣婦女、脅迫賣淫這樣的事情呢?為此,我專門去查了相關的法條,因為原文太長,所以只將與本文有關的條目羅列如下。(律例原文附在文末)

關于販賣人口

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人律文

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第二條例文

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第三條例文

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第八條例文

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第十三條例文

關于販賣云貴川人口

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第六條例文

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第七條例文

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第十條例文

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第十一條例文

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第十二條例文

關于脅迫賣淫

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第三條例文

卷三十三 刑律 買良為娼律文

卷三十三 刑律犯奸 買良為娼第一條例文

卷三十三 刑律犯奸 買良為娼第二條例文

卷三十三刑律犯奸 買良為娼第三條例文

通觀上面所有的法條,不得不說,清代立法者三觀大體上還是正的。在他們制訂的律例條文中,販賣人口和脅迫賣淫都被視為犯罪行為。尤其是販賣人口,幾乎每一條律例的文本都很長,許多犯罪行為對應的都是斬、絞、斬監候、絞監候、流三千里等極為嚴厲的刑罰。而且從律例條文的詳細程度和增補的頻率可以看出,清代的立法者確實是盡可能地把他們能想象到的犯罪情景都寫入律例條文之中。所以總的來說,清代關于人口販賣的定性和立法是今天的人們可以接受的,基本符合樸素的正義認知。

不過令人驚訝的是,“略人略賣人律”一共有13條例文,其中有5條是專門針對云貴川三省的。這也可以說明,當時云貴川三省的人口販賣已經猖獗到了何種程度。但更出人意料的是,這其中的一條例文竟然透露了國家參與人口販賣的事:

卷二十五 刑律 略人略賣人第六條例文

凡外省人民有買貴州窮民子女者,令報明地方官用印準買,但一人不許買至四、五人,帶往外省。仍令各州縣約立官媒,凡買賣男婦人口,憑官媒詢問來歷,定價立契,開載姓名、住址、男女、年庚、送官鈐印。該地方官預給循環印簿,將經手買賣之人登簿,按月繳換稽查。倘契中無官媒花押及數過三人者,即究其略賣之罪。倘官媒通同棍徒興販及不送官印契者,俱照例治罪。至來歷分明,而官媒掯索,許即告官懲治。如地方官不行查明,將苗民男婦用印賣與川販者,照例議處。至印買苗口以后,給與路照,填注姓名、年貌、關汛員弁驗明放行。如有兵役留難勒索及受賄縱放者,俱照例治罪。該員弁分別議處。

這一段的意思是:人販子可以到貴州去買賣人口,但是買賣的數量有限制,一般不能超過4-5個。而且必須要在官府委任的官媒那里登記造冊,讓官府了解被買賣人口的數量、來歷和流向。簡單地說就是:“販買人口可以,但是數量不能太多,而且得聽我號令。”可是在現實執行的過程中,允許人販子進入貴州很容易,要約束和監管他們卻很難很難。所以這個看似謹慎推敲的條文,實際上是給販賣貴州人口提供了法律依據,把無數噬人的魔鬼釋放到了貴州的土地上。

可是為什麼偏偏在貴州會有這樣的規定呢?這里面的情況好像很復雜。有的研究者說,是因為改土歸流在貴州的許多地方激起了苗民激烈而頻繁地反抗,每一次戰事結束后,都要處理一批“逆苗”和他們的家屬。如果把這些人直接押送到北京,既費時費力又很能可能在路途上惹出更多的麻煩,所以還不如直接把他們賣掉。(楊亞東:《清代前期云貴地區社會問題研究——以社會控制為視角》,云南大學博士學位論文)還有的研究者認為,這是因為貴州當時屬于“苗疆”,是少數民族聚居的情況復雜的地方,而且又剛剛接受中央政府的統一管理,所以清廷在立法和司法方面對“苗疆”和“苗民”有一些特殊的對待。但是如果這種“特殊對待”還包括剝奪人身權利、令好端端的人成為奴隸和物品,那可真是細思極恐。

不過上面發現的情況似乎幫助我們看懂了,為什麼巴縣知縣要受理朱耀明那個賊喊抓賊的狀紙。因為朱耀明擁有“蠻民”的身份,適用于他的法律條文本來就和漢人不同。而且“蠻民”和漢人之間極易產生沖突,知縣在此時只想息事寧人,對他以前的違法行為自然不敢深究。所以知縣在這張狀紙后面的批詞是:“爾賣娼已干嚴例,姑不深究,差查喚訊,乃不靜候,尤敢逞刁蠻瀆,殊為可惡,候并究。”既給了朱耀明一個嚴厲的警告,但更多的則是面對這樣一個原告時的厭惡和無奈。

或許有人會問,朱耀明并不是貴州人,也不大可能是苗族,為什麼要用苗例來對待他呢?這里涉及到一個今天的人們很難想象到的背景。清代的”苗疆“有廣義和狹義之分,狹義的苗疆指的是貴州東部以古州(今榕江縣)為中心的苗族聚居區,而廣義的苗疆則泛指云南、貴州、四川、兩湖、兩廣等省各少數民族居住的地區。而“苗民”也不單指苗族人民,而是包括苗、侗、彝、瑤、壯、水、布依等二十多個民族。所以,來自川西地區的朱耀明完全可以被視為“苗民”,而他也十分懂得利用自己的特殊身份給知縣施加壓力。

巴縣知縣萬般不情愿,但還得幫朱耀明找人,這其中恐怕還有一個更加隱晦的原因。這就涉及到清代重慶商業中的一個潛規則——“差務制度”。所謂“差務制度”就是指工商業者定期向地方衙門提供物品或免費的勞動,維持衙門的日常運作,甚至讓地方官也能從中小賺一筆。因為當時基層衙門的行政經費和官員的薪水少到了荒謬的程度,如果沒有這些“灰色收入”,衙門分分鐘就得關門。但是你收了人家商人的錢和東西,就得給人家提供行政和司法服務。有的時候明知道他的訴求不合理不合法,也得給他撐腰。這看起來很像黑社會收保護費,但是在那種荒誕的財政體制之下,又有什麼辦法呢?

那麼,是不是朱耀明也向官府繳納了這種名為“差務”的保護費?沒錯。在前面所引的《江北廳鄉土志》中,就提到:“迎春令節,舊以若輩(江北蠻營)供應竹馬、彩勝等差。”這就證實了江北蠻營與官府之間的利益交換。所以,江北蠻營雖然藏污納垢、販賣人口、脅迫賣淫,做盡傷天害理之事,但當他們控制的女孩子跑了,官府還得幫他們找。

當上至國法下至基層官府都對買賣人口裝聾作啞、明收暗放、甚至公開包庇的時候,那些遠離了家園、失去了親人的“茶妹”和“苗女”們又能逃到哪里去呢?

其實在那個時代,漢族女性也時時面臨著被買賣的命運。就像前文提到的那個生活在乾隆年間的秦氏,在8年之內可能被轉賣了5次。而她們之所以被買賣,一是因為她們本來就是一種資產。經濟學家陳志武團隊通過3000多個樣本的計量研究揭示:在傳統時代,妻妾女兒在某種程度上是一種金融工具,當一個家庭面臨生存危脅時,賣妻嫁女就是一種避險手段。而清代中國許多地區對于妻、妾、寡婦、童養媳的區分定價,跟一般商品和資產交易市場的定價規律基本一致。(陳志武、何石軍、林展、彭凱翔:《清代妻妾價格研究——傳統社會里女性如何被用作避險資產》,《經濟學》2018年第1期)另一個買賣女性的原因,當然還因為他們的子宮。吳佩林教授對于清代四川南部縣司法檔案的研究告訴我們:這里買妻賣妻的事情十分常見,而且只要有利于傳宗接代,不管是買妻還是賣妻,衙門基本上都會成全。(吳佩林:《<南部檔案>所見清代民間社會的“嫁賣生妻”》,《清史研究》2010年8月)

在我所看到的清代重慶拐賣婦女案件中,絕大部分案件都是沒有結果的。這或許是因為她們流落到了更遠的地方,但更多的則是官府覺得根本不值得為尋找她們而動用自己的行政資源。包括茶妹,最后也不知道她究竟去了何處,是否能擺脫為娼為奴為物品的命運?而那些極為少數的被找到的女性,在檔案中也幾乎聽不到她們的聲音,她們只是被不同的男性拐走或者“領回”,仿佛一切都和她們自己的感受、意愿沒有半點關系。唯獨有一位女性——就是前文提到的那個可能被轉賣了5次的秦氏——以極致潑蠻、精明的方式對抗那個充滿惡意的社會。在我看到的訴訟案卷中,她正在不依不饒地和買了她后來又把她賣掉的徐有仁打官司。雖然論了一大筆錢,但是仍然看不到她未來的出路在哪里。

一句“古老的罪惡”就夠了嗎?

本文只是展現了清代人口買賣問題的冰山一角。讀完這些故事,你或許覺得這一切是那麼觸目驚心。是的,人口買賣的問題的確在這個國度存在了太久,但是說一句“古老的罪惡”就夠了嗎?嘆一聲“日光之下,并無新事”就完了嗎?如果我們任憑這“古老的罪惡”在一代又一代人的身上如幽靈般糾纏不去,又怎能對得起“現代”兩個字?

本文講述的故事發生在“乾隆盛世”,那個時代的確見證了激蕩恢宏的變化和帝王的文治武功。但是切不要忘記,封建王朝的每一個光鮮亮麗的盛世都有令人不忍正視的背面,總有一些人在時代大踏步前行時被遠遠地落下,甚至被這世界的沉默和冷酷所絞殺。人們能不能停下來扶他們一把,透過一切可能的方式真誠地傾聽他們的嘆息?

(因篇幅限制,部分注釋未予列出。并感謝重慶自然博物館張穎老師、廣東人民出版社周驚濤老師,為本文的寫作提供必不可少的線索和資料。)

附:《大清律例》中關于人口買賣和脅迫賣淫的條文

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人律文

凡設方略而誘取良人(為奴婢)及略賣良人(典人)為奴婢者,皆(不分首從,未賣)杖一百流三千里。為妻妾,子孫者,(造意)杖一百徒三年。因(誘賣不從)而傷(被略之)人者,絞(監候),殺人者,斬。(監候。為從,各減一等。)被略之人不坐,給親完聚。若假以乞養過房為名,買良家子女轉賣者,罪亦如之。(不得引例。若買來長成而賣者,難同此律。)若和同相誘,(取在己。)及(兩)相(情愿)賣良人為奴婢者,杖一百徒三年。為妻妾子孫者,杖九十徒二年半。被誘之人減一等。(仍改正給親。)未賣者,各減(已賣)一等。十歲以下,雖和亦同略誘法。(被誘略者不坐。)若略賣和誘他人奴婢者,各減略賣和誘良人罪一等。若略賣子孫為奴婢者,杖八十。弟妹及侄、侄孫、外孫、若己之妾、子孫之婦者,杖八十,徒二年。(略賣)子孫之妾,減二等。同堂弟妹、堂侄及侄孫者,杖九十,徒二年半。和賣者,減(略賣)一等。未賣者,又減(已賣)一等。被賣卑奴(雖和同,以聽從家長,)不坐,給親完聚。其(和、略)賣妻為婢及賣大功以下(尊卑)親為奴婢者,各從凡人和略法。若(受寄所賣人口之)窩主及買者知情,并與犯人同罪。(至死減一等。)牙、保各減(犯人)一等。并追價入官。不知者,俱不坐,追價還主。

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第二條例文

凡誘拐婦人、子婦,或典賣、或為妻妾子孫者,不分良人、奴婢、已賣、未賣,但誘取者,被誘之人若不知情,為首者擬絞監候,被誘之人不坐。若以藥餅及一切邪術迷拐幼小子女,為首者,立絞;為從,應發寧古塔給窮披甲之人為奴者,照名例改遣之例問發,其和誘知情之人為首者,亦照例發遣;為從及被誘之人俱減等滿徒。若雖知拐帶情由,并無和同誘拐,分受贓物,暫容留數日者,不分旗、民,俱枷號兩個月發落。有服親屬犯者,仍各照本律科斷。婦眾有犯,罪坐夫男,夫男不知情及無夫男者,仍坐本婦。(決杖一百,余罪收贖。)

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第三條例文

凡誘拐人口為首擬絞人犯,若奉旨免死減等發落,應發寧古塔給窮披甲之人為奴者,照名例改遣之例問發。

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第八條例文

凡收留迷失子女不報及誘拐人犯,各衙門番捕不行查拿,經他處緝獲,將番捕照緝盜逾限律責處。知而不拿者,照應捕人知罪人所在而不捕律減罪人罪一等發落。該管官按窩留誘拐人數分別議處。其直隸各省之地方保甲人等,如見外來之人帶有幼童幼女行走住宿形蹤可疑者,盤詰得實,即行捕治。倘有疏縱,經別處拿獲供出容留地方,將容留之家,照知情容留拐帶例懲治。地方保甲照窩藏逃人例治罪,該地方官亦照例議處。如有借稽查名色訛詐生事者,均照訛詐例治罪。

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第十三條例文

興販婦人子女轉賣與他人為奴婢者,照略賣良人為奴婢律杖一百流三千里。若轉賣與他人為妻妾、子孫,亦照略賣良人為妻妾子孫律杖一百徒三年。地方官匿不申報,別經發覺,交部議處。

凡窩隱川販,果有指引捆拐、藏匿、遞賣確據者,審實照開窯為首例同川販首犯皆斬立決,在犯事地方正法。其無指引捆拐、遞賣情事,但窩隱護送分贓者,不論贓數,不分首從,俱發近邊充軍。其止知情窩留未經分贓者,無論人數多寡,為首者杖一百流三千里,為從杖一百徒三年。其鄰佑知而不首者,杖一百。

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第十條例文

貴州、云南、四川地方民人,拐誘本地子女在本省售賣,審無勾通外省流棍情事,仍照誘拐婦人子女本例分別定擬。如捆綁本地子女在本地售賣,為首擬暫監候,為從發近邊充軍。

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第十一條例文

凡貴州地方有外來流棍勾通本地棍徒,將荒村居住民、苗人殺害人命擄其婦人子女計圖販賣者,不論已賣、未賣,曾否出境,俱照強盜得財律不分首從皆斬梟示。其有迫脅同行,并在未經下手情尚可原者,于疏內聲明,減為擬暫監候,請旨定奪。至殺一家三人以上者,仍從重定擬。其用威力強行綁去,及設方略誘往四川販賣,不論已賣、未賣、曾否出境,為首者擬暫立決,為從者擬絞監候。其有將被拐之人傷害致死者,除為首斬決外,為從者擬絞監候。若審無威力捆縛及設計強賣者,實系和同誘拐往川者,不論已賣、未賣,但起行在途,為首者擬絞監候,為從者杖一百流三千里,被誘之人仍照例擬徒。其窩隱川販在家,果有指引殺人、捆綁及勾通略誘和誘子女藏匿遞賣者,審實各與首犯罪同。其無指引勾串等情,但窩隱、護送、分贓與反知情窩留而未分贓者,仍照舊例分別定擬。云南、四川所屬地方,如有拐販捆擄等犯,亦照貴州之例行。其一年限內拿獲興販棍徒并不能拿獲之文武員弁,均按人數分別議敘、議處。

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第十二條例文

凡流棍販賣貴州苗人,除本犯照例治罪外,其知情故買者照違律杖一百仍將苗人給親收領。

卷二十五 刑律賊盜下 略人略賣人第三條例文

凡伙眾開窯,誘取婦人子女藏匿勒賣事發者,不分良人、奴婢、已賣、未賣,審系開窯情實,為首照光棍例擬斬立決,為從發黑龍江等處給披甲人為奴

卷三十三 刑律犯奸 買良為娼律文

凡娼優樂人買良人婦子女為娼優及娶為妻妾或乞養為子女者,杖一百。知情嫁賣者,同罪。媒合人,減一等。財禮入官,子女歸宗

卷三十三 刑律犯奸 買良為娼第一條例文

凡買良家之女作妾并義女等名目,縱容抑勒與人通奸者,本夫、義父問罪,于本家門首枷號一個月發落。若有私買良家女為娼者,枷號三個月,極一百,徒三年。知情賣者,與同罪。媒合人,減一等。婦女并發歸宗。

卷三十三 刑律犯奸 買良為娼第二條例文

凡籍充人雅,將領賣婦人逼勒賣奸圖利者,枷號三個月,杖一百,發云貴、兩廣煙瘴少輕地方。如雖無局奸圖騙情事,但非系當官交領,私具領狀,將婦女久養在家,逾限不賣。希圖重利者,杖一百。地方官不實力查拿,照例議處。

卷三十三刑律犯奸 買良為娼第三條例文

凡無籍之徒及生監、衙役、兵丁窩頓流娼土妓引誘局騙,及得受窩頓娼妓之家財物挺身架護者,照窩賭例治罪。如系偶然存留,為日無幾,枷號三個月,杖一百。其窩頓月日經久者,杖一百,徒三年。再犯,杖一百、流三千里。得受娼妓家財物者,仍準枉法計贓從重論。鄰保知情容隱者,杖八十,受財者,亦準枉法論,計贓從重科斷。其失察之該地方官,交聞照例議處。

責任編輯:鐘源

校對:丁曉

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/444172.html