第一節 對仗要素

就楹聯的語言形式特點而言,楹聯就是對聯,就是對偶句。古時對偶稱聯,詩文的兩句為一聯。律詩每聯的第一句叫出句,第二句叫對句。對聯的第一句也叫出幅、出邊,第二句也叫對幅、對邊。通俗的說法就叫上聯、下聯。舊時人們往往在殿堂門楣左右書聯之外,還要在上邊題匾,或于撰聯之時同時題寫數字于其上,稱作橫額、橫聯或橫披、橫批。近代除生活用聯外,一般聯家撰聯以不撰橫聯為常。因此,我們講楹聯,實際上只講上下聯,并不包括橫額。我們講楹聯的對仗,也是指上下聯的對仗要求。楹聯對仗,歸納起來是四個方面的要素:字數相等,結構相同,詞性相對,平仄相反。平仄問題我們在上章已論述,這里不贅述,只談前面三個問題。

一、字數相等

詩詞曲的字數有嚴格的規定,但對聯究竟要寫多長,卻無定規。從八字聯、十字聯、十二字聯……到數百字聯不等,也就是說出幅和對幅各有四字、五字、六字、七字……直到數百字。多字少字可以不問,但上下聯的字數總是相等的,兩聯的字數之和總是一個偶數。

字數少的可以作一句讀,字數多了就得斷句,分作若干個分句。每聯分做多少個分句可以不問,但上下聯分句的句數也必須相等;每個分句各有多少個字可以不問,但是相對應位置的分句,字數也必須相等。王闿運挽張之洞聯每聯各為十五字:

老臣白發,痛矣騎箕,整頓乾坤愿初了

滿目蒼生,潸然出涕,凄涼山館我何如

上下聯都是三個分句,對應位置上各分句的字數依次為四四七。同樣是上下聯各有十五字,鄭板橋撰挽李聯的句逗數,各分句字數與王聯卻又不同:

遺愛遍山東,一字一畫一詩,人間墮淚

宏才感天闕,賜果賜茶賜飯,地下銜恩

每聯點斷成三個分句,對應位置上各分句的字數依次為五六四。

屬對撰聯,要遵守字數相等這條規定,這是很容易理解的,如果兩句話的字數不相等,就不能叫作對聯了。然而,也有以反常手法出奇制勝者。據傳,袁世凱死后,有一位學者替他撰了一副別致的楹聯:

袁世凱千古

中國人民萬歲

上聯五字、下聯六字,初看起來頗為不解。原來,這“對聯”的上下聯各有兩個節奏,后一個節奏都是兩個字,可成對仗,亦即“千古”可對“萬歲”;前一個節奏則差一個字,無以為對。相同位次上的節奏字數不相等,仍然“對不起”。作者利用對聯的這條規矩。以“對不起”一語雙關組成另外一句話:

袁世凱“對不起”中國人民!

要之,講字數相等的含義應是:

1.上下聯總字數相等;

2.上下聯的分句數及各相應位次分句的字數也要相等;

3.各分句內相應位次的節奏要相同,每個節奏的字數要相等。

不少人撰聯只注意了第一條和第二條要求,不太注意第三條要求。看起來像楹聯,實際上是不符合楹聯要求的。

二、結構相同

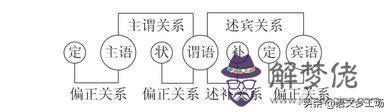

句子是由詞和詞組構成的,詞與詞的組合都有一定的邏輯結構關系。漢語中主要的結構關系有下面幾種:

主謂關系:燕舞、蟬鳴;風習習、雨綿綿;

述賓關系:把酒、吟詩;張兔網、泣鬼神;

偏正關系:月榭、風亭;千里馬、九霄鵬;

常憶、難忘;滾滾流、款款飛;

聯合關系:吳楚、天地;流水、落花;

補充關系:唱徹、吟醉;高千尺、剪不斷;

各種結構關系如果放到句子中去考察,與句子成分相參照,可以示意如下:

近體詩的對仗聯要求出句和對句相應的位次結構關系相同,即主謂結構對主謂結構,述賓結構對述賓結構,偏正結構對偏正結構,聯合結構對聯合結構,述補結構對述補結構。如杜甫《秋興》其一的第三聯:

聯中的①是主謂結構,②是述賓結構,③是幾個偏正結構,這兩個對仗句都是單句。有些詩句表面上看是一個句子,實際上是由兩個分句緊縮而成,分句間存在一定的邏輯關系,構成對仗時也要考慮字面上結構相同。如杜甫《絕句》之二:

表面上看,①是聯合關系,②是幾個主謂結構,每個詩句都由兩個主謂結構并列而成;實際上“江碧”和“鳥逾白”,“山青”和“花欲燃”都是因果關系,因鳥逾白才見江碧,因花欲燃才感山青。

對聯的句式比詩要復雜得多。但結構相對的原理是一致的。由一個單句構成的對聯,句中每個節奏的結構關系應該相同。請看北京頤和園涵遠堂聯:

①全句是主謂結構對主謂結構;

②主語部分是偏正結構對偏正結構;

③謂語部分是述補結構對述補結構。

又如北京故宮養心殿西門聯:

①全句是聯合結構對聯合結構,由兩個分句緊縮在一起構成;

②四個并列的節奏都是主謂關系。

再如北京故宮頤和軒聯:

①每個聯句都由三個節奏構成聯合結構;

②第三個節奏都是主謂結構;

③出幅的前兩個節奏都是偏正結構,形成了本聯自對;

④對幅的前兩個節奏都是主謂結構,形成了本聯自對。

為什麼③和④的結構關系不同但卻能構成對仗呢?這叫作“自對”,后面還要論及。

上述三例盡管在句法上都有些差別,但習慣上我們仍把它們看作一個單句。由兩個或兩個以上的分句構成的聯,無論長到多少句,除了總體結構關系要求相同之外,每個分句的結構關系也要求相同,例如某人的游金山寺題聯:

適從云水窟中來,山色可人,兩袖猶沾巫山雨

更向海天深處去,郵程催我,扁舟又趁浙江潮

出幅和對幅都是三個分句。第一個分句是非主謂句,是偏正結構,前邊偏的部分都有一個副詞和一個介詞詞組;第二個分句是主謂賓結構;第三個分句為主狀謂賓結構,且賓語都是一個偏正詞組。當然,這只是從字面上說。從邏輯上講,“扁舟”就無法去“趁浙江潮”,應是“我”駕扁舟去趁浙江潮;說“扁舟又趁浙江潮”,這是詩歌的寫法。

在近體詩的對仗中,時常會碰到字面上對仗,結構卻不相同的情況。李商隱的《安定城樓》頸聯云:

永憶江湖歸白發,欲回天地入扁舟。

出句的節奏是二五型,“永憶”是動詞,“江湖歸白發”是“永憶”的賓語。“江湖歸白發”是倒裝句,通常應說“白發歸江湖”,“白發”是“歸”的時間,為了調平仄才倒裝。對句的節奏卻是四三型,“欲回天地”和“入扁舟”是兩個述賓詞組。但從字面上看,出句也是“永憶江湖”和“歸白發”兩個述賓詞組,對句對得很工整。只講究字面相對,邏輯結構可以不同,這種現象在對聯中更為普遍。北京陶然亭有這樣一副對聯:

客子河梁攜手去

西山秋色上衣來

出幅的節奏是二五型,“客子”是主語,“河梁”是“攜手去”的狀語,全句是主謂結構。對句雖然也是主謂關系,但其節奏卻是四三型,主語是“秋色”,“西山”是“秋色”的定語。這一聯全句總的結構相同,但相應位次上的結構不盡相同。與此相反,有的聯句相應位次上的結構相同,全句總的結構卻不相同。錢楷黃鶴樓聯云:

我去太匆匆,騎鶴仙人還送客

茲游良眷眷,落花時節且登樓

出幅的后一句是四三節奏,全句為主謂型。“仙人”是“送客”的主語。對幅也是四三節奏,全句卻是偏正型,“落花時節”是“登樓”的狀語。

還有一種情況,如樊恭煦蘇州寒山寺聯,兩句的結構也是不同的:

與國清寺并起宗風

有寒山集獨參妙諦

出幅為四四節奏,“與國清寺”是個介詞詞組,全句為偏正結構;對幅雖然也是四四節奏,但“有寒山集”卻是述賓詞組,全句為兼語結構。在對聯中,常以介詞對動詞,盡管結構不同,但習慣上人們仍覺屬對工整,并且還呈現出一種生拙之妙。這種情況后面還要詳細談到。

結構相對主要看字面,內部的結構關系容許有不同。律詩尚且如此,對聯更可以寬一些。但是有些對聯連起碼的規矩也不講了,無論從全句結構上說,還是從相應位次的結構上說,均無法相對。這是觸犯聯法的。如北京頤和園“畫中游”石舫聯云:

山川映發,使人應接不暇

身所履歷,自欣得此奇觀

這只是兩行字數相等的句子,實在是稱不上楹聯的。

三、詞性相對

所謂詞性相對,指上下聯相應的位次所用的詞必須同類。語法學家把漢語的詞分為名、動、形、數、量、代、副、介、連、助、嘆等十一類,前六類總稱實詞,后五類總稱虛詞。構成對仗時,必須是名詞對名詞、動詞對動詞、形容詞對形容詞……實詞對實詞、虛詞對虛詞。如“風入松而發響,月穿水以無痕”這一聯中:

名詞對:風——月松——水響——痕

動詞對:入——穿發——無

虛詞對:而——以

又如“半窗秋月白,一枕曉風涼”這一聯中:

名詞對:秋月——曉風

數詞對:半窗——一枕

形容詞對:白——涼

由于各類詞都有比較固定的語法功能,詞與詞組合都有一定的規律,因此,句法結構相同的情況下,詞性也應是相同的,如主謂關系一般為名詞加動詞或形容詞:

虎嘯——猿啼月白——風清

述賓關系一般為動詞加名詞:

點水——穿花釣月——耕霞

偏正關系一般為形容詞、名詞或數詞加名詞,有一類是副詞或形容詞加動詞:

火棗——冰桃吳牛——蜀犬三畏——九思

三尺劍——五弦琴清明雨——重陽風

獨眠——共話會臨——好倚醉愛——閑吟

無論多復雜的結構關系都可以此類推。由此看來,解決了結構相對的問題,詞性相對的問題大致可以解決了,具體例子可參閱書末所附《笠翁對韻》。讀者只要多讀多寫,自可掌握個中三昧。

第二節 對法種種

第一、對仗種類。

近體詩的對仗有所謂工對和寬對。對仗工整的叫工對。在平仄安排合乎格律的前提下,凡是詞性相同,而且詞組結構相同的對仗叫工對。我們看唐朝詩人王維的五言律詩《山居秋暝》中的頷聯:“明月松間照,清泉石上流。”出句的“明月”,用形容詞“明”修飾名詞“月”,對句就用形容詞“清”修飾名詞“泉”;出句的“松間”是名詞加方位詞,對句的“石上”也是名詞加方位詞;出句末一字“照”,是動詞,對句末一字“流”也是動詞:整個出句和對句對得非常工整。再看這首詩的頸聯兩句:“竹喧歸浣女,蓮動下漁舟。”出句的第一個字“竹”是名詞,“喧”是喧嘩,這里指竹林里發出的浣女的喧聲,是動詞;對句“蓮”是名詞,“動”是動詞:都是名詞之后用動詞修飾。出句第三字“歸”是動詞,對句第三字“下”也是動詞;第四五字出句是“浣女”(浣紗或洗衣婦女),是動名詞結構,對句是“漁舟”(打魚船),也是動名詞結構:出句和對句對得都很工整。像這種對得工整的對仗,就算工對。

工對尤其對于名詞較為講究,要求名詞的每種小類最好能對上。這些小類如:

天文對:日月風云等

時令對:年節朝夕等

地理對:山水江河等

宮室對:樓臺門戶等

器物對:刀劍杯盤等

衣飾對:衣冠巾帶等

飲食對:茶酒餐飯等

文具對:筆墨紙硯等

文學對:詩詞書畫等

草木對:草木桃李等

鳥獸蟲龜對:鱗鳳龜龍等

形體對:身心手足等

人事對:道德才情等

人倫對:父子兄弟等

清人李漁編的啟蒙讀物《笠翁對韻》中,工對的例子很多。如“一東”中的“數竿君子竹,五樹大夫松”,“風高秋月白,雨霽晚霞紅”,“驛旅客逢梅子雨,池亭人挹藕花風”等等。對聯中也不乏這樣的工對,如通用的門庭對聯有:“秀水繞門藍作帶,遠山當戶翠為屏”,“靜夜不嫌魚讀月,閑時還愛鳥談天”等,皆極工;景觀聯如鄭板橋題揚州瘦西湖小金山月觀聯“月來滿地水,云起一天山”,字字在小類中對仗,世傳為工對名作。

寬對是相對工對來說的。這里的寬作寬嚴的寬講。工對要求嚴格,字字不能含糊,而寬對就要求得不那麼嚴格。格律畢竟是為內容服務的。詩人在寫作律詩或楹聯的時候,有了好的構思,但是在考慮對仗的時候缺乏適當的詞語寫成工對,只得退一步用寬對解決。寬對還是屬于對仗,只是兩兩相對的詞語在詞性上對得不是那麼工整,有時在詞組結構形式上,出句和對句之間相對也不是那麼嚴謹。凡是這種情況,都叫作寬對。律詩的中間兩聯用寬對的情況很普遍;如果一聯的出句和對句根本不能相對,這種情況,屬于不合格律的范圍,不能算是寬對。我們看杜甫的七言律詩《蜀相》中的頸聯:“三顧頻煩天下計,兩朝開濟老臣心。”出句末尾三個字“天下計”,對句末尾三個字“老臣心”,“天下”是不能和“老臣”相對的;但是“天下計”對“老臣心”,這兩個詞組都是上二下一,結構相同,所以仍然算對仗,不過只是不那麼工整的寬對罷了。

大概言之,寬對則只要求實詞對實詞,虛詞對虛詞,甚至只求字面相對,內部結構可以不同。楹聯,特別是長聯,往往寬對居多。如長沙岳麓書院門聯:

惟楚有材

于斯為盛

就中的“惟楚”對“于斯”雖然都是偏正結構,但“惟”是語氣詞,“于”是介詞;“有材”與“為盛”為對,“材”是名詞,“盛”是形容詞;上聯出自《左傳·襄公二十六年》:“惟楚有材,晉實用之。”下聯出自《論語·泰伯》:“才難,不其然乎?唐虞之際,于斯為盛。”作者集經典為聯,典雅雄壯,與千年學府相得益彰,不以文害辭、以辭害意,放寬了對仗的限制。后世視這副對聯為名聯,也是以寬對量之。

第二、名詞中有些專有名詞,如人名、地名等,常被聯家引入聯中,造成一種獨特的聯趣,人們往往又稱之為“人名對”、“地名對”。這種專有名詞入聯應當慎重,應當有所選擇。

人名對。人名的選用應以知名度高、代表性強為原則。如吳恭亨撰岳陽小喬墓聯:

世界已非唐虞,近接叢祠,生喜有鄰傍舜婦

英雄不及兒女,虛傳疑冢,死憐無地葬曹瞞

這里的“舜婦”系指祀于君山上的舜二妃,“曹瞞”指曹操。所稱人物世所共知,且與小喬密切相關。小喬雖聞名于世,題詠卻無從落筆,作者拉來湘靈作烘托,又以曹冢無定以為反襯,于無話可說處出三分趣味。

古人有名、有字、有號,還可以有代稱,為人名對提供了取之不盡的素材。古代聯家常常以此征對,傳下許多楹聯趣話。用這種辦法考考人們的知識、智慧是不錯的,以此用為課對訓練亦無不可,但切不可濫用。有的長聯往往排比許多鮮為人知的人名,勉強屬對,如果不加注釋根本讀不懂,這就沒有什麼意思了。

地名對。以地名入聯的例子甚為普遍,勝跡聯中尤為多見。地名運用技巧有如下三種:一是選用真實地名,如黃道讓題岳麓山云麓宮聯:

西南云氣來衡岳

日夜江聲下洞庭

二是以地名為代稱。如羅典題岳麓書院聯:

地稱衡湘,大澤深山龍虎氣

學宗鄒魯,禮門義路圣賢心

聯中的“衡湘”并不是確切的地名,而只是湖南的代稱;“鄒魯”更不是鄒魯之地,而是孟子、孔子之學的代稱。這同上邊聯中的“衡岳”、“洞庭”完全是兩回事。此聯拉扯入聯,合乎傳統閱讀習慣,是無可非議的。至于孫髯昆明大觀樓聯中抒寫地名的技巧又有別于上述二例:

……東驤神駿、西翥靈儀、北走蜿蜒、南翔縞素……

四句話寫滇池周圍四座山,東有金馬山,西有碧雞山,北有長蛇山,南有白鶴山。作者就山名進一步形容,進一步借代;且于前邊分別冠以動詞,化靜為動,顯得生機勃發,詩意濃郁。

三是同人名的選用原則一樣,地名的選擇也應考慮其知名度,盡量選用那些人所共知的地名入聯。有的長聯不加選擇地排列一大串只有作者才知道的地名,累贅拖沓,多而無當,令人生厭。

第三、關于動詞對形容詞、動詞對介詞。

由于動詞和形容詞基本的語法功能相同,它們經常作謂語,都可以受副詞修飾,有的語法學家把這兩類詞統稱為“謂詞”,因此在構成對仗時允許動詞和形容詞相對。例如佚名揚州春禊亭聯:

柳占三春色

荷香四座風

出幅的“占”是動詞,對幅的“香”卻是形容詞。又如佚名泰山雨花道院聯:

雨不崇朝遍天下

花隨流水到人間

出幅的“遍”是形容詞,對幅的“到”卻是動詞。復如彭玉麟題潯陽望湖亭聯中:

……今我弋船來擊楫,吊古憑欄……

……誰家鐵笛暗飛聲,悲歌擊筑……

此聯以“來”對“暗”,以“吊”對“悲”均屬動詞對形容詞。且“吊古”是述賓結構,“悲歌”卻是偏正結構,雖然結構關系不同,仍然是允許的。

又由于介詞的詞性往往是半虛半實的,有些介詞是從動詞虛化而來的,時而用為動詞,時而用為介詞,因此對聯中又允許動詞對介詞。四川德陽羅江龍鳳二師祠有聯云:

真儒者不圖文章名世

大丈夫當以馬革裹尸

出幅的“圖”是動詞,對幅的“以”是介詞。次如林則徐贈友聯云:

一縣好山留客住

五溪秋水為君清

出幅的“留”是動詞,“留客住”是兼語結構;對幅的“為”是介詞,“為君”是介詞詞組,“為君清”是個偏正結構。介詞詞組有人也叫介賓詞組。動詞既然可以對介詞,與之相應的述賓詞組自然可以對介賓詞組。“住”對“清”是動詞對形容詞。所以,“留客住”與“為君清”字面上是相對的,結構關系不同便可以不計較了。這種情況我們在“結構相對”一節中已初步提及,下面再看吳煥元蘇州獅子林荷花廳聯中的例子:

……問昔年翠輦經過……

……于此地碧澗酣飲……

出幅中的“問”是動詞,句子的節奏是一六型;對幅的“于”是介詞,句子的節奏是五二。兩句的結構關系自不相同,一為述賓結構,一為偏正結構。但就字面而言,都可以視為三四節奏,前三字述賓詞組對介賓詞組,后四字為名詞加動詞,所以字面仍是相對的。

第四、關于數目對。

中國自古有堪稱發達的數學思維。這種發達的數學思維體現在語言上,就是豐富的數詞和在此基礎上形成的成千上萬的帶數詞的詞語。沒有人統計帶數字的詞在漢語詞匯總量中所占的比重,我們數了數,新編《辭源》中收集以“一”開頭的詞語多達四百四十九條!如此豐富的數目詞匯給人們屬對提供了廣闊的天地。在近體詩中,數目對用得極多,被公認為典型的工對。諸如毛澤東詩中的“云橫九派浮黃鶴,浪下三吳起白煙”、“坐地日行八萬里,巡天遙看一千河”、“金猴奮起千鈞棒,玉宇澄清萬里埃”、“斑竹一枝千滴淚,紅霞萬朵百重衣”等都是數字對的名句。對聯中數字用得更為普遍,幾乎可以說是“十聯九數”。用數的情況大致可以分為以下幾類:

第一類,確數對。聯中所列數字與所指事物是相等的。例如鄒福保蘇州寒山寺聯:

塵劫歷一千余年,重復舊觀,幸有名賢來作主

詩人題二十八字,長留勝跡,可知佳句不須多

這里的“一千余年”確指寒山寺自唐代貞觀高僧寒山、拾得更名已歷千余年,“二十八字”則指張繼的絕句《楓橋夜泊》。這些數目都是確定的。有些數目則不是確指,而只言多數。中國人的習慣,凡言三、五、九、百、千、萬等往往不指確數,而是泛指多數,如蘇州園林中有一聯云:

千朵紅蓮三尺水

一彎新月半亭風

聯中的“千朵”不過是極言其多,“三尺”亦是說水不大不深,均非確指;“一彎”和“半亭”更無法量化。還有一些數目乃是人為地歸納或是典故專名,我們更不能以實在的數字看待。如《兩般秋雨庵隨筆》載嘉慶中有曹姓人為彭澤令,其友贈一聯云:

二分山色三分水

五斗功名八斗才

聯中“五斗”用陶彭澤不為五斗米折腰事,“八斗”用曹子建事,都十分貼切。流傳甚廣的一副概括諸葛亮生平的對聯出幅云:

收二川、排八陣、六出七擒、五丈原前點四十九盞明燈,一心只為酬三顧

其中的“二川”、“六出七擒”、“三顧”都是人們對事件的歸納,這是漢語的習慣;“八陣”、“五丈原”都是專名,漢語中這類專名不勝枚舉。此聯排列了從一到十的十個基數詞,巧妙地概括了諸葛亮一生的主要業績,甚為奇巧。

第二類,以概數詞或數詞的同義語為對。漢語中有許多概數詞,諸如“半”、“滿”、“群”、“幾”、“數”……這些詞既可相互為對,也可以同確數詞相對。清人俞樾喜其孫高中、拔為翰林,自撰聯云:

嘆老夫半世辛勤,藏書萬卷,讀書千卷,著書百卷

看小孫連番僥幸,縣試第一,鄉試第二,會試第三

聯中“半世”、“連番”都是概數,相互為對。佚名揚州梅花嶺史可法衣冠墓聯云:

數點梅花亡國淚

二分明月故臣心

聯中的“數”對“二”是概數對確數的例子。《古今對聯叢談》記載這樣一聯:

孤廟獨宿一將軍,匹馬單槍

對河兩岸二漁翁,雙鉤并釣

出幅基于“一”,組合了一的同義詞“孤”、“獨”、“匹”、“單”;對幅基于“二”,以二的同義詞“對”、“兩”、“雙”、“并”為對。盡管無多意義,于屬對上可謂用盡心思了。

第三類,算法對。聯語中不獨排列數字,而且包含了某種簡單的算法技巧。除夕之夜既連系兩天,又分隔兩年,于是構成送舊迎新之聯云:

一夜連雙歲

五更分二年

古時以干支紀年,六十年循環一次“甲子”,人滿六十稱為花甲;高壽七十為“古稀”之年,有人題一百四十一歲老者的壽聯云:

花甲重開,外加三七歲月

古稀雙慶,又過一個春秋

這里有點簡單的乘法和加法運算。還有另一種算法,傳說北宋人梁顥八十二歲中狀元,有人問他的年齡,他以對聯作答:

白首窮經,少伏生八歲

青云得路,多太公二年

漢文帝吋,伏生九十歲講授《尚書》;姜太公八十歲才輔佐文王。如果不諳典故,這個數字是無法算的。

第四類,在數字的選取和排列上玩點技巧。較為常見的是同數復現,促成一種特定的數字趣味。乾隆八十歲生日,適逢即位五十五年。左都御史竇光鼎撰賀聯云:

天數五,地數五,五十五年,五世同堂,共仰一人有慶

春八十,秋八十,八旬八月,八方萬國,咸呼萬壽無疆

出幅引《易·系辭》中“天數五,地數五”之語,扣即位五十五年之數,重現五個“五”字;對幅析八十春秋之數扣八十壽辰,重現五個八字。

有的數字聯刻意追求數字趣味,或者拼湊從一到十的全部基數,近乎文字游戲,是為有識者不取的。

第五、虛字對。

近體詩中除副詞以外,其他幾類虛詞絕少出現,對仗聯中就更加少見了,這大概是由于近體詩受字數限制的緣故罷。與之相反,對聯中虛字的出現頻率很高,可以出現在句中,也可以出現在句尾,甚至可以同時出現在句中和句尾。句中例如中南海靜谷聯:

芝徑繚而曲

云林秀以重

句尾例如圓明園奉三無私殿聯:

澗泉無操琴,泠然善也

風竹有聲畫,顧而樂之

句中句尾多次出現例如成都武侯祠聯:

自任以天下之重如此

是知其不可而為之與

長聯中虛字出現的機會很多,聯家往往用虛字構成本聯內自對的偶句,如俞曲園自挽聯云:

生無補乎時,死無關乎數,辛辛苦苦,著二百五十余卷書,流播四方,是亦足矣

仰不愧于天,俯不怍于人,浩浩蕩蕩,數半生三十多年事,放懷一笑,吾其歸乎

出幅開頭兩句自對,用了介詞“乎”;對幅開頭兩句自對。又與出幅相對,用了介詞“于”。有的聯家用虛詞構成三個或三個以上結構相同的分句,形成聯內排比,顯出一種酣暢淋漓的風格。清朝翰林徐某任廣東學政,以貌取人,士人為聯以嘲之:

爾小子整整齊齊,或束帶,或抹粉,或涂脂,三千人巧作嫦娥,如似西施同進越

這老瞎顛顛倒倒,不論文,不通情,不達理,十八省幾多學士,如何東粵獨來徐

出幅三個“或”字句,對幅三個“不”字句,以無定代詞對否定副詞。

一個虛字在同一聯中多次復現,有時既不構成自對,也不構成排比,純粹是為了行文的需要。鐘云舫撰寫的江津臨江樓聯的出幅中連用七個“者”字成句,對幅相應的位次上以七個“兮”字為對。竇蘭泉所撰岳陽樓長聯出幅有“詩耶,儒耶,吏耶,仙耶”四句總括上文所言四個人物,連用四個“耶”字構成四問;對幅相應位次則有“潴者、流者、峙者、鎮者”四句總括上文所言四景,連用四個“者”字為對。全聯以人杰地靈立意,顯得飄逸,空靈。

第四節 自對與合掌

近體詩的對仗有許多技巧,前人也相應地立下了許多名目。除了前面提到的工對和寬對之外,從詞義的角度看,還有所謂“正對”和“反對”;從聯句的內容組成方面看,又有所謂“言對”和“事對”;從練字技巧方面看,又有所謂“借對”;從全句的對仗形式上說,又可以有“流水對”和“自對”。所有這些技巧,對聯中都可以用到,這里只說說對聯中用得最多的“自對”。

前面所談的對仗要求,都是指同一聯中出句和對句相應的位置而言。而所謂自對,指的是先在本句內構成對仗,然后再兩聯相對。杜甫的《旅夜抒懷》頸聯云:“名豈文章著,官應老病休。”出句的“文”和“章”屬文學對,對句的“老”和“病”是人事對,各自在本句中自對,然后在兩句中以“文章”和“老病”相對,本來以文學對人事不是工對,只能算鄰對,但因為已在句中自對,所以就是工對了。自對的形式在楹聯中極為常見,特別是由兩個以上的分句組成的聯句長短參差,十之八九都有自對的句子出現。內蒙成吉思汗陵有副對聯云:

揚震旦天聲,前無古人,后無來者

作亞歐盟主,博我皇道,安我漢京

出幅中“前無古人,后無來者”構成對仗,是述賓結構對述賓結構;對幅中“博我皇道,安我漢京”構成對仗,也是述賓結構對述賓結構。但出幅兩句的節奏是二——二,對幅的節奏卻是一——三,雖然都是述賓結構,內部節奏卻不一致。由于先在本句內自對,然后再兩兩相對,因而仍屬對仗工穩。

李芝齡所撰溫州江心嶼浩然樓聯云:

青云橫廓,白水繞城,孤嶼大尖雙塔院

春日芙蓉,晚風楊柳,一樓千古兩詩人

出幅中“青山橫廓,白水繞城”構成對仗,是主謂賓結構對主謂賓結構。且中間以“青”對“白”是顏色對,為典型的工對。對幅中“春日芙蓉,晚風楊柳”構成對仗,是聯合結構對聯合結構。句中“春日”對“晚風”是天文對,“芙蓉”對“楊柳”是草木對,對得很工。出幅同對幅的結構關系完全不同,但由于先在本句自對,而且對得極工,然后再兩相對仗,所以對仗工穩。

文字稍多的對聯,構成自對的句子往往不限于兩句,可以是四句甚至更多一些。例如康有為挽譚嗣同聯:

逢比孤忠,岳于慘獄,昔人尚爾,于汝何尤,朝局總難言,當偕孝儒先生,奮舌問成王安在

漢唐黨禍,魏晉清流,自古維昭,而今尤烈,海疆正多事,應共子胥相國,抉目看越寇飛來

出幅以龍逢、比干、岳飛、于謙四位古人的故實構成一個對仗;以兩句議論再構成一個對仗。對幅以黨禍、清流構成一個對仗;同樣以兩句議論再構成一個對仗,然后再兩兩相對。

上面說的是稍長的對聯中部分分句構成的自對。一些稍短的對聯,字數本來就不多,構成自對的兩個分句即可單獨成聯。如孤山文昌廟聯云:“香火有緣,當白傅堤邊,蘇公池畔;文章生氣,似杏花二月,桂子三秋。”又如齊梅麓采石磯太白樓聯云:

紫微九重,碧山萬里

流水今日,明月前身

出幅以“紫”對“碧”是顏色對,“九重”對“萬里”是數目對,都是典型的工對。“流水”對“明月”是天文對,也是工對。李白昔日來采石磯,有《夜泊牛渚懷古》詩云:“牛渚西江月,青天無片云。登舟望秋月,空憶謝將軍。”這副對聯既使人聯想起李太白居紫微、侍金鑾的倜儻風度,又能使人聯想到詩人踞危磯、俯長江、詩境滿懷、杯酒在手的浪漫情態。較之黃琴士、胡書農等人的題聯,更顯出濃厚的浪漫主義的色彩。

最后談淡“合掌”的問題。

《文心雕龍·麗辭》曾說:“張華詩稱‘游雁比翼翔,歸鴻知接翮’;劉琨詩言‘宣尼悲獲麟,西狩泣孔丘’。若斯重出,即對句之駢枝也。”

“駢枝”即駢拇枝趾,就是多生出來的手指和腳趾。劉勰在這里批評的是一種為了追求字句的對仗,故意把一個意思分作兩句話說的所謂“一意兩出”的現象。漢語的同義詞很多,在駢體文中有許多同義詞相對的例子,如王勃《滕王閣序》中“時維九月,序屬三秋”講的是一個意思,偏要寫成兩句話,這就是劉勰所指的“一意兩出”的現象。傳說孔子作《春秋》,寫到哀公十四年“西狩獲麟”全書寫完了,孔子嘆道:“吾道窮矣。”劉琨偏要分成兩句話,劉勰認為這是多馀的,他不贊成駢體文中這種單純追求字句的文風。

近體詩中不允許同義為對。因為近體詩篇幅短小,無法像駢體文那樣洋洋灑灑。一首律詩總共才八句話,如果有兩句只寫一個意思,無疑將減少詩的藝術容量。所以一聯對仗出句和對句完全同義(或基本上同義),是詩家的大忌,叫作“合掌”。

對聯的篇幅更短,特別是短聯,往往只有十幾二十字,因而必須盡量避免“合掌”。諸如“游子盼團圓,同胞期統一”之類的聯句,兩句話完全同義,這樣的句子不應入聯。

流水對在律詩中也是比較常見的一種形式。什麼叫流水對呢?就是把需要說的一句話,分成兩句來說——在出句說一半,在對句再說一半來補足。不論是出句還是對句,都沒有獨立性,單獨一句就不能把意思表達出來。這和一般工對或者寬對的出句或者對句都具有獨立性不同。當然,工對和寬對也有流水對這種形式,換句話說,流水對中既有工對,也有寬對。下面舉一個例子。

王維的五言律詩《送梓州李使君》的頷聯兩句:“山中一夜雨,樹杪百重泉。”由于“山中一夜雨”,才出現“樹杪百重泉”的。出句是因,而對句是果,兩句中缺少任何一句,意思都不完整。在語法結構上,上下聯構成了連貫、遞進、因果、條件等復合關系。如毛澤東少年時代撰自勉聯:

茍有恒,何必三更眠五更起

最無益,莫過一日曝十日寒

對仗中另有一種借對形式。所謂借對,就是在對句中找不到適當的字來和出句同一位置的字相對的情況下,便借用諧音字來代替某一個字。例如孟浩然在《裴司士見訪》這首五言律詩中的頸聯兩句:“廚人具雞黍,稚子摘楊梅。”出句的第四字“雞”是動物,而第五字“黍”是植物:雞和黍是兩種東西;對句的楊梅是一種植物。如以工對要求,楊梅對雞黍是不夠工整的。但是這里作為借對,對句的第四字“楊”作“羊”的諧音,就可以和出句的“雞”相對,而且和“梅”連起來也成為兩種東西了,由不是工對而成為工對。

楹聯中還有另外一些對仗形式,因為并不常見,也沒有多大使用價值,這里就不介紹了。

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/444054.html