近日,一則微博使得清代 “女科學家”王貞儀進入了大眾視野。事實上,西方早已將科學史作為科學教育和科學傳播的重要途徑,《自然》的臉書賬號就介紹過她。王貞儀、班昭還和朱淑真、薛濤,穆桂英、花木蘭等一起被命名為金星(金星的名字及含義參見“科學的神話起源”系列)上的山谷或隕石坑。其實,王貞儀并不是個例,清代閨閣之中曾經出現了一個“女科學家”群體。

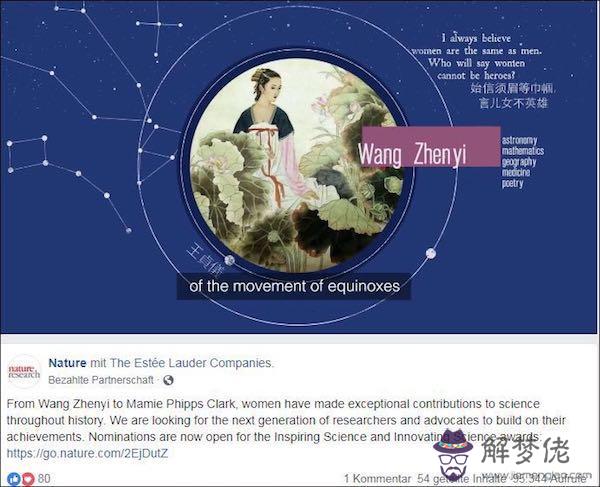

《自然》雜志的臉書賬號曾經介紹過王貞儀的事跡。

一、清代女疇人

《疇人傳》是清末阮元(1764-1849)所做的中國天學(以區別于現代的天文學)與算學(以區別現代的數學)人物傳記合集(疇人即此意),該書始作于乾隆六十年(1795年),完成于嘉慶四年(1799年),收入中國學者275人(全部為男性),西方學者41人。道光二十年(1840年),羅士琳撰《疇人傳續編》6卷,收至道光初年,全書收入中國學者44人(全部為男性)。光緒十二年(1886年),諸可寶又撰《疇人傳三編》7卷,收至光緒初年,全書收入中國學者113人(3名女性),15名西方學者,1名日本學者。光緒二十四年(1898年),黃鐘駿更撰《疇人傳四編》12卷,收入中國學者283名(5名女性),西方學者157名(4名女性)。這樣經過幾次增補,今合稱《疇人傳匯編》,包括上古時期至清末的諸多中華兒女,也有國外的數學家、天文學家。

這些傳主之間互有重疊,故不好直接計算女性比例,但顯然女性比例是很低的了。中國的8位中,班昭為班固的妹妹,《漢書》的表及天文志即為其撰寫,楚女為宋代楚衍之女,善算術,其余6位均為清朝人物,簡要介紹如下。

(1)葛宜(1635-1671),字南有,海寧人,朱爾邁妻,出生于書香世家,葛氏與朱氏家族在歷史上小有名氣。葛宜“性嫻靜,喜讀書,日坐小樓以筆墨自娛,書畫奕算無不精妙。兼通西法,能以儀器測星象。著有《玉樓遺稿》二卷。與其女朱芬都是女詩人。

(2)沈綺,字素君,常熟人,“博通經史,兼通律歷。著有《管窺一得》十二卷。”同時她也是清朝著名的女詩人,“為乾嘉時有名者”。

(3)王貞儀(1768-1796),字德卿,江寧人,清代學者王錫琛之女,宣化太守王者輔孫女,諸生詹枚妻。“記算淹貫,最嗜梅氏天算之學”,梅氏指的是明末清初的梅文鼎,與王錫闡齊名,都是有名的天算大師。王貞儀著有《西洋籌算增刪》一卷、《重訂策算證訛》一卷、《象數窺余》四卷、《術算簡存》五卷、《籌算易知》一卷。

(4-5)錢潔,字瑜素,海虞顧山人,山陰陳鼎之次妻。錢潔“知書能詩”,媵妾名蕊珠者跟隨錢潔學習,“善畫,諳九章算術,能推步日月食,毫黍不爽。”

(6)蘭陵女史,不詳其姓名,著有《中星歌》并圖。女史典出《周禮⋅天宮》,到清朝成為一類女性的稱呼,其內涵從字面可理解為女性太史令,大抵可以理解為今天的女知識分子。

以上六位女性遠不能涵蓋現有資料中見到的所有女性疇人,例如王錫闡(字曉庵)的妹妹王錫蕙,“性淑敏,得曉庵指授,通勾股法,亦工詩,隱居而終”,著有《樹百算學》和《唱隨集》(詩集)5卷。

對中國古代天學稍有了解的人應該知道,中國歷代都是嚴禁私修天學的,私修或私藏相關圖書儀器是十分嚴重的犯罪。自商周以來,巫覡上通天意的功能逐步被以太史令(漢后又稱欽天監等)為代表的天官所取代,天官是與上天溝通的代表,民間私習是對合法性的嚴重挑戰,如《晉書·卷三·帝紀第三·武帝紀》:“(泰始三年)禁星氣讖緯之學”,最嚴格的大概是明朝,《大明會典·卷二二三》:“(欽天監)人員永不許遷動,子孫只習學天文歷算,不許習他業;其不學者發南海充軍。”這些閨閣女子顯然無法進入官方的天學體系,然而為何清朝的民間人士包括女性都可以私習天文?為何《疇人傳匯編》中有清一代的女疇人最多?這就要回到清朝特殊的文化環境中去尋找答案。

二、閨閣中的“科學”

清末女詩人施淑儀(1876-1945)著有《清代閨閣詩人征略》。學者普遍認為,施淑儀的著作意味著中國古代女性意識的集體覺醒,《閨塾師》、《綴珍錄》等女性史經典著作都將其作為參考文獻,并以清代的“閨閣文學”作為研究對象。

有趣的是,閨閣詩人中也不乏學習天算者。如仁和黃履:“工詩詞,通天文算學,作寒暑表、千里鏡,于常見者迥別。”;錢塘丁純:“尤精算法。疇人之所掌,保氏之所教,婆羅門之所切,利瑪竇之所推,能闡其蘊而觀其通。”有學者因此認為,“閨閣文學”之外還存在“閨閣天文學”等“閨閣科學”,下面我們還會分析到其內涵。

施淑儀的著作反映出女性編者在匯編作品時與男性文人的不同旨趣。阮元等人多以官方史書、公開出版物為選取范圍,對女性作者自然不會特別在意;而施淑儀本身就是閨閣中人,本就以為閨閣詩人立傳為著書立說之要旨。鈕衛星等人就以江蕙為中心對“閨閣科學”進行過考察。

江蕙,字次蘭(其書偶見自題次蘭女史,因此有觀點認為她就是蘭陵女史),其父江含春(字海平)是一個傳統的中國文人,對天學只能說粗有了解,但在耳濡目染之下,江蕙“少承其尊人海平公之訓,每當參橫斗轉散步于庭,引手相示,久之,遂熟端審視,按節應候,推測悉中。專已為有得于心,乃歷考星象諸書參以定見遂繪為圖。”這成為她制作《二十四氣中星圖》的緣起。對于從事天學的清代女性而言,家學淵源幾乎是必備的先天條件,畢竟歷史的話語權一直掌握在識字的士大夫手中。葛宜、王貞儀、王錫蕙等莫不如是,尤其是王貞儀祖父、父親精通天算,這很可能是王貞儀在這些人中科學水準最高的原因。

此外,江蕙還作有《天文扇》。中國古代有“步天歌”,可以合著拍子推步日月,《天文扇》就是將中星圖繪在扇面,有點像今天的文創周邊,文人墨客一邊搖扇一邊推步,扇子既是口訣天圖也是風雅的道具。與此類似的是江燾,她的特色是將算術與吟詩結合,“每自拈題搆一詩”,例如“算字縱橫本象形,六斛一握渺前型。至今籌式何從考,降老推年此建瓴”,賦予天算更多趣味性。

清代女性學習天算帶有的風雅屬性與大體同時期的英國咖啡館文化、法國文化沙龍表面上存在一些相似之處:中國的士大夫階層也在社交時談論“科學”以顯示其高雅和趣味。然而本質上的不同在于,英國咖啡館是繼酒館之后的公共討論場域,上承古希臘廣場文化的余音,甚至今天的創業者們熱衷于在咖啡館大談前沿項目也可看作這一傳統的某種延續。政治、文藝和科學都是咖啡館里的主要話題,早期主要參與者為男性,女性只有貴族才能參與,且基本是旁觀者或組織者。1660年成立的英國皇家學會(Royal Society)前身就是“牛津咖啡俱樂部”。法國文化沙龍也是大眾科學文化誕生場所。有些學者認為,女性參與者甚至會為學術討論制定時間表,但另一些學者則指出這些研究夸大了女性的作用,女性可能至多間接通過文化沙龍獲得了啟蒙。中國的士大夫文化雖然也有家國情懷,但缺乏公共場域辯論的淵源,古代天學也不是今天意義上的天文學。在禮教下的中國,這些女性的身份無論是妻子還是妾侍,都是依附于家族中的男性的。侍妾、歌姬等是可供交易的商品,才能無非是商品的附加值罷了。從這個意義上來說,蕊珠表演推步和柳如是表演詩詞歌舞并無本質不同。

清代閨閣詩的作者,她們首先像她們所依仗的父親、兄弟、丈夫一樣,必然先學會詩詞,然后才能根據自己的興趣或家學喜歡上一點別的什麼東西。譬如王貞儀除了詩詞歌賦、天學之外,“從父出塞,學射于阿將軍之夫人,發必中的,跨馬如飛”;顧若璞“文多經濟大篇,有西京氣格。嘗與閨友晏坐,則講究河漕、屯田、馬政、邊備諸大計”。對于這些閨秀而言,這些附加的技能在當時也許可以成為她們身價的砝碼或者家族門楣的裝飾。比如江蕙的著作其實錯誤頗多,從科學角度而言水平不高,其目的本就不是科學普及。夫家替妻子甚至妾室出版文集,不僅是資產雄厚的表現(即便隨著印刷術的發展,印書成本仍然不菲),更是書香門第的象征。由此可見,這些閨閣中的“女科學家”絕不是現代意義上的女性科學家。

三、突破的邊緣

不過,清朝閨秀與前人確實有很大不同,這種不同是自晚明以來就發展起來的。從整體文化層面而言,明代色情文學為代表的通俗文化對宋朝以來的道學禮教發起了沖擊。復社等文人集團中也出現了方以智這樣喜好萬物之理的士大夫,今天我們將其比附為物理學,但從中國傳統觀念視之,實則與魏晉風流一脈相承,而歸隱之士又多方術異士。從某種程度上來說,女性意識和傳統科學的萌芽都在生長,并到達了突破的邊緣。

清代江浙經濟發達,相較之下江浙的女性選擇的余地也就多了,我們前面講述的女性幾乎全是江浙人。同時江浙的印書業也遠勝于其他地區,雖然清代女性囿于閨閣內外之限往往對作品的付梓十分矛盾糾結,但出版的機會相較前朝多了很多。“女性詩文集出版的常例是由家人主導的,尤其女性的父親或丈夫占的比例最大……父親或丈夫主導出版時,往往動員他們人脈,以序跋文或題詞的形式盡量讓當地的名士或地方官參與這個出版項目……清中期以后,隨著所謂知己式夫妻模式的流行丈夫幫妻子刊刻原稿的例子也逐漸增多。”以江蕙為例,江含春想出版《天文扇》,但江蕙“以閨閣管見未敢示人”為由拒絕了。宋楠卻成功為其出版了《二十四氣中星圖》,前后有十余人作序,對其大加贊賞,而作序者除了和她一樣的女史外,就是和她的丈夫宋楠等級相似的六七品文人。無論初衷如何,確實保證了閨秀作品得以流傳后世。相比之下,王貞儀去世幾年后后,她的丈夫詹枚將她的文稿交付閨閣中人,其作品保存就不如江蕙。

當然,女性自身也有覺醒的跡象,王貞儀就是其中的典范。她寫道:“今世迂疏之士, 動謂婦人女子不當以誦讀吟詠為事, 夫同是人也, 則同是心性, 六經諸書皆教人以正性明善、修身齊家之學, 而豈徒為男子輩設哉!”,強調男女在務學方面毫無差別,“豈知均是人, 務學同一理”,“男女非相殊, 異德各宜保”。她還自己開私塾,教授男學生,這在當時需要莫大的勇氣。她不僅認為女性應該和男子一樣“丈夫之志才子胸”,也看不起那些只會吟詩作賦的女子,認為女性也應該文武安邦,這自然與其在西北的磨礪有關。值得注意的是,就整個清代閨秀群體而言,王貞儀等人仍是極少數特例,畢竟相比個人才華當時的社會環境強調的是女子的德行。

三、 明清天學的轉型

除了整體社會文化環境的變化,明清的天學也發生了本質的轉變。從明末傳教士入華以來,帶來了諸多西方科學知識,自然天文學的書籍在中國最受重視。盡管明清之際還僅限于通過西方科學的測量來校正歷法,“中學為體西學為用”,但中國天學逐漸向現代天文學轉型,江曉原總結了轉型中的三個新特點:第一,天文學變得格外時髦,成為達官貴族的熱議的對象。這自然是從康熙開始的,只不過他的目的是為了顯示自己比漢族官員更聰明,自己可以解答方程會天算,同時還能確保自己能在眾多歷法方案中選擇最好的那一個,以此證明自己統治的合法性。又如曾國藩甚至說自己平生有三恥,第一就是“獨天文算學, 毫無所知, 雖恒星五緯亦不識認。”第二,天文學研究的重心第一次轉移到民間。前面說過,因為中國古代將通天之學視為溝通上天的渠道,只能由政府機構把控,雖然歷朝歷代的政策都是前緊后松,但是只有到了清代,這個重心才真正轉移到民間。第三,與傳統信念激烈沖突,畢竟通天之學竟然要讓“蠻夷”來教授,傳統文化難以接受,出現了大量不同的討論,有些甚至認為西方天文學是從中國傳過去再傳回來的。

在此背景之下,文人出身的官員在評價江蕙從事天文時反復提及她的工作遠遠高于弄詩作詞,“償教天上評花史,不數題紅詠絮才。”有位名叫王藻章官員在序言中就把對江蕙的贊頌與社會現實聯系起來,認為江蕙的天文工作將有助于國家和社會:“……使廟堂之上,飭身正事,除咎致福,或測量寰海,靖我邇疆,必能得嫻淑之助,以咸親雋之才。” 這個口吻今天聽起來絲毫不陌生。

四、結語

今天我們在論及王貞儀、江蕙等人事跡的時候,往往采取的是李約瑟模式的探討,即中國古代居然有女性作出了那麼多天文學發現,這樣的論述和李約瑟一樣犯了時代誤植的錯誤,現代的概念往往并不適用于解釋古代的現象,而其中對女性身份的強調則更值得思考。我們究竟是想宣傳她們的事跡,以鼓勵更多的女性加入科學研究(這本身就反映出女性的弱勢,畢竟幾乎沒有哪個學科會刻意鼓勵男性加入),還是在炫耀歷史上的杰出女性也能成為“科學家”?這個答案是深埋人的心底的,歷史學可以給出不同的選項,選擇權卻在讀者諸君手中,創造出怎樣的未來也在諸君手中。

參考文獻:

宋神秘、鈕衛星,江蕙《二十四氣中星圖》及其天文活動[J].自然科學史究,2013.

崔琇景,清后期女性的文學生活研究[D],復旦大學,2010.

江曉原,十七、十八世紀中國天文學的三個新特點[J],自然辯證法通訊,1988.

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/443731.html