圖南/整理

【編者按】

近日,北京大學中文系邵永海教授做客清華“學堂開講啦”,圍繞《韓非子》中關于中國古代社會治理體系的基本觀點,講述了在古代中國的社會權力架構下,君主如何利用“勢”“術”來統馭整個官僚體系,并通過具體案例對君王“道術”的三大要點,即守虛靜、合形名、正賞罰進行了解讀,從而把握整個中國古代國家治理的基本邏輯。以下講座內容摘編自主辦方提供的現場錄音稿,經邵永海本人審定并授權發布。

邵永海教授在講座現場

法國著名思想家托克維爾曾說:“當過去不再照亮未來,人心將在黑暗中徘徊。”我們活在當下,但同時也活在歷史當中。我們無法割斷與歷史、與傳統的聯系,我們如何思考,如何看待事物,以及我們所習慣的生活方式,都需要在歷史中才能找到解釋。

韓非生活在兩千多年前的戰國末期,正當“古今一大變革之會”。他批判性地吸收前代思想家的全部思想成果,構建了以 “任法、用術、重勢”為核心的政治思想體系,被后世視為法家思想的集大成者。秦國君主以韓非學說作為治國的思想理論基礎和指導方針,建立了完善的君主專制制度。其后兩千多年,韓非的一整套君主專制主義的理論始終為歷代統治者所奉行。可以說,韓非的思想對于我們理解過去,解決現實與傳統的關系問題,具有十分重要的時代價值。

一, 一則故事的啟示

關于韓非子,我們先從一個小故事講起。

晉平公與群臣飲,飲酣,乃喟然嘆曰:“莫樂為人君,惟其言而莫之違。”師曠侍坐于前,援琴撞之,公披衽而避,琴壞于壁。公曰:“太師誰撞?”師曠曰:“今者有小人言于側者,故撞之。”公曰:“寡人也。”師曠曰:“啞!是非君人者之言也。”左右請除之。公曰:“釋之,以為寡人戒。”(《韓非子·難一》)

這則故事帶給我們的啟示是多方面的。首先,絕對權力帶給人的快感和滿足感是巨大的。在心理學上,人類對安全感和成就感的訴求帶來了占有欲和控制欲。晉平公的話雖是酒后之言,但卻是內心的真實感受。權力給人的快感與酒喝到高潮的酣暢一樣,那種肆意地放縱欲望,個人意志得到充分的尊重和實現,這樣的滿足正是由權力帶來的。

其次,古人從歷史的經驗教訓中清醒地意識到,權力是充滿巨大風險的事物,因此,古代明智的政治家對權力的運作始終保持足夠的警惕和謹慎。在《詩經·小雅·小旻》中形容為政時應有的心態是“戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰”,這幾句話在先秦典籍中的引用率非常高。古人意識到有權力不濫用是一種智慧,掌握的權力越大,越是應當小心謹慎、謙恭自律,否則對國家、對民眾、對君主自身將會造成巨大的傷害。師曠的勸誡也正是出于這樣的目的。

其三,我們注意到在這個故事中師曠使用了極諫的方式向晉平公進言,目的是要讓晉平公猛然醒悟。所謂極諫就是用極端的勸諫方式,包括兵諫等。古人認識到權力本身就帶有專制獨斷的特性,但個人的認識和水平畢竟是有限的,憑借一人的智慧決策重大事物,一旦有失誤的話,必將造成難以挽回的損失,甚至是毀滅性的災難。因此,為了防范權力濫用帶來的風險,需要對權力進行一定程度的制約。古代權力運行中的糾錯機制,主要是設立諫官制度,同時規定所有的官員都擁有進諫的責任和義務。

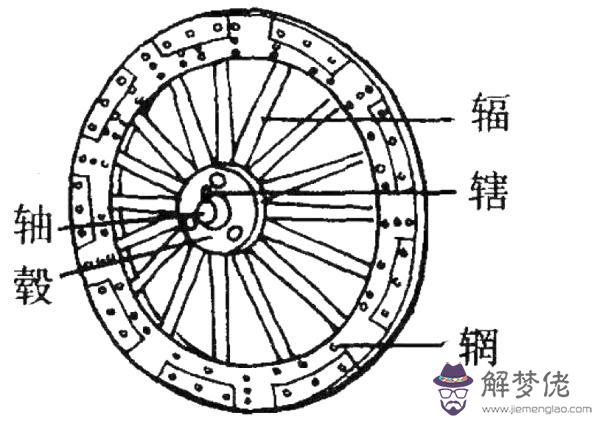

古代車輪示意圖

其四,擁有權力,意味著掌控了巨大的社會資源,包括對他人的支配權和個人享有的地位、財富等。從人趨利避害的本性出發,許多人都會想方設法接近權力中心,這樣自然會形成一種輻湊的格局,在《韓非子》中多次出現“群臣輻湊”這樣的表述。在這個比喻中,“轂”代表君主,“輻”代表他的臣民。關于如何獲得權力中心的賞識和信任,從而進入到可以享有更豐厚資源的位置,韓非由人的普遍心理總結出“同取同舍”的原則:“凡奸臣皆欲順人主之心以取親幸之勢者也。是以主有所善,臣從而譽之;主有所憎,臣因而毀之”,“夫取舍合而相與逆者,未嘗聞也。此人臣之所以信幸之道也”,奸臣就是靠迎合、順從君主的心意取得君主的親信和寵幸,從而染指君主的權力資源。在這個故事中,晉平公身邊的人義憤填膺地紛紛請求嚴懲師曠,他們真的不明白,平公的話所表現出來的思維方式會給晉國的政治帶來嚴重的隱患嗎?他們真的不明白,師曠的進諫是正確的嗎?他們都是聰明人,只是在用這樣的方式討取晉平公的歡心。

其五,我們從師曠采取的進言方式和群臣的表現,可以知道古代的權力糾錯機制存在嚴重的弊端。因為在整個權力架構中,君主和臣下處于完全不平等的地位,君主掌控了生殺予奪的巨大權力,所以進言勸諫對于臣下而言就成為一件高風險的事情,需要巨大的道德勇氣。韓非專門寫了兩篇文章,即《難言》和《說難》來研究臣下在向君主進言的過程中會遇到哪些困難。《說難》中說,“凡說之難,在知所說之心,可以吾說當之”,意即向君主進言最大的難處在于真正了解君主內心的真實想法,這樣才能夠用自己的進言去適應君主的心思;“凡說之務,在知飾所說之所矜而滅其所恥”,意即進言的要務在于你懂得如何去美飾、美化君主內心中引以為傲的東西,同時確保君主內心里引以為恥的在整個談話過程當中不會出現。即便如此,“此二人說者皆當矣,厚者為戮,薄者見疑”,但最終的結局依然是情況嚴重的會被殺掉,情況輕一點的也會遭到君主的疑心,斷送了自己的政治前途。《難言》中說,“雖賢圣不能逃死亡避戮辱者何也?則愚者難說也,故君子難言也。且至言忤于耳而倒于心,非賢圣莫能聽。”之所以圣賢之人也會進言失敗,就在于進言對象非常愚蠢,只有智慧達到很高程度的君主才能夠聽明白,但如果用賢圣的標準去要求君主實在是太難了。因此,歷史上冒險進諫的臣子最終身死家破的也是常態。

其六,韓非對這個故事的評論是“平公失君道,師曠失臣禮”,即平公作為君主,師曠作為臣子,他們的做法都是不對的,在政治上來講他們的行為都會引發嚴重的政治后果。先說“臣禮”,在韓非子看來,君主犯了過錯,臣子只能用進言的方式善諫,假如君主不接受的話,臣子最好先暫時避開,忍氣吞聲也好,請辭官職也罷,但無論如何都不可以用極諫這種手段。韓非的這一結論來自對歷史的經驗教訓的觀察總結,歷史上許多奸臣正是借用極諫的名義弒君篡位。再說“君道”,也就是作為君主應該遵循的原則和道理。當臣下出現違背常理的言行時,“平公喜而聽之,是失君道也”。

講完了這則故事,我們大致可以了解《韓非子》這本書的內容和特點。簡而言之,《韓非子》一書圍繞著怎樣做君王展開;他最關心的主題,就是作為君王如何利用臣下,同時防范臣下弒君篡位的野心。《韓非子》一書作為一部君主政治學典籍,其思想核心始終是君臣關系,而君臣關系的主旋律是你死我活的權力斗爭。

這樣說,當然是把復雜的問題簡單化了。《韓非子》包含的內容是相當豐富的。可以說,古代權力運行中的各種細節,韓非都考慮到了,而且都提出了很具體的解決方案。由此我們可以理解,自秦代以來兩千多年的歷史過程,韓非的一整套君主專制主義的理論,始終是歷代統治者奉行的政治策略。可以說,《韓非子》一書是今天理解和研究中國歷史特別是政治思想史的必由門徑。

二,君主道術的三大要點

何謂“君道”?首先就要明白君主在整個家國天下的權力體系當中,應該居于一個什麼樣的位置,只有這樣我們才能對韓非所論述的君主采用的各種統治策略和手段有更清晰的理解和認識。在傳統的權力架構中,君臣構成相互依賴又相互對立的兩個方面。君主是一國的主人,擁有國家的全部所有權,包括土地和人。不過,以君主一人之力顯然無法對一個國家實施有效的治理,所以他需要代理人,也就是官僚階層,并且需要讓渡出治理權給官僚階層。如此一來,君主的主要職責就是監督官僚階層忠實地履行自己的職責。基于這樣的思考,韓非提出君主的道術有三大要點:一,守虛靜,二,合形名,三,正賞罰。

韓非借用了老子的“虛靜”概念,主張“虛”是要君主處在暗處,仿佛虛空一般,令人不可琢磨,以自己的“虛”掌控臣下的“實”;主張“靜”則是要君主以靜制動。在韓非子看來,既然人的本性是惡的,那麼凡事首先為個人私利考慮是人的常態,臣下也必然會尋求一切機會撈取更多的私利,所以君臣之間的矛盾先天就是不可調和的。韓非認為君臣之間既然要合作就需要有溝通,在這個過程中,君主應該以絕不對臣下表露任何真實情感為原則,而臣下則以獲得君主的信任和喜愛為目標,無論是奸臣還是忠臣都應如此。在這樣的背景下,韓非就要來設計君主如何通過掌控官僚體系從而治理一個國家:

田子方問唐易鞠曰:“弋者何慎?”對曰:“鳥以數百目視子,子以二目御之,子謹周子廩。”田子方曰:“善。子加之弋,我加之國。”鄭長者聞之曰:“田子方知欲為廩,而未得所以為廩。夫虛無無見者,廩也。”(《韓非子·外儲說右上》)

在這則故事中,田子方問唐易鞠:“射飛禽的人要慎重對待的事情是什麼呢?”唐易鞠就回答道,“鳥兒是用數百只眼睛注視您,您是用兩只眼睛來防備它們,所以您不可能是把防備每一只鳥來偷吃糧食作為目標,而只要嚴密地守護好您的糧倉就可以了。”田子方對此表示贊同,并表示:“您把這個道理用在射鳥上,而我把這個道理用在治國上。”

君主以一人之身去對付千千萬萬的臣下,如果采取鏟除奸臣的辦法來維護自己的地位,那麼當君主全力對付一個奸臣的時候,其他的奸臣就會有機會侵奪君權,所以田子方認為君主需要關注的核心問題是謹慎地守護好自己的權勢。鄭長者聽聞這件事后指出:田子方知道應該要守護糧倉(權勢),卻不懂得守護糧倉的辦法。當君主以防衛的姿態對付臣下時,臣子則會采取相應的對策。守護糧倉唯一的正確途徑就是虛靜無為,不要顯露自己的想法和態度,這樣臣子也就無從下手了。

韓非通過這則故事來說明,對于君主而言,“好惡見則下有因”,當君主的喜好情感表現出來,臣下馬上就有了依據,官吏便會加以利用而適應君主的心理,繼而“人主惑矣”,最終人主一定會被臣下的言行所迷惑。“辭言通則臣難言,而主不神矣”,當君主把聽到的話泄露出去,那麼下面的臣子就難以進言,繼而使君主耳目閉塞,也就不神明了。在《二柄》篇中韓非說:“人主不掩其情,不匿其端,而使人臣有緣以侵其主。”這同樣是在強調君主應當以虛靜無為作為主道、君道,任何時候都不能流露內心的情感和想法。在《八經》篇里面,韓非又說:“明主其務在周密”,對于明主來講,他的要點、他的關鍵在于周密,“是以喜見則德償,怒見則威分,故明主之言隔塞而不通,周密而不見”,當君主讓臣下看到自己喜愛什麼的時候,他的“德”,也就是君主用于控制整個官僚機制的賞賜就會被臣下所利用:

齊桓公好服紫,一國盡服紫。當是時也,五素不得一紫。桓公患之,謂管仲曰:“寡人好服紫,紫貴甚,一國百姓好服紫不已,寡人奈何?”管仲曰:“君欲止之,何不試勿衣紫也?謂左右曰:‘吾甚惡紫之臭。’于是左右適有衣紫而進者,公必曰:‘少卻,吾惡紫臭。’”公曰:“諾。”于是日,郎中莫衣紫;其明日,國中莫衣紫;三日,境內莫衣紫也。(《韓非子·外儲說左上》)

這則故事讓我們聯想到孟子的一句名言:“上有好者,下必有甚焉者矣。”身居上位的人喜好什麼,下面的人必定會做得更過分。在權力主導一切的社會里這是常態,當權利不僅壟斷了全部社會資源,還壟斷了人們的認識,壟斷了審美的定義。君王的喜好就是社會時尚的坐標和指南。因此,孔子和孟子都充分重視在上位者的德性。孔子強調,如果在上位者一心向善,“而民善矣。”他把在上位者的德性比作風,把民眾的品性比作隨風而倒的草,因此,在上位者貪婪成性,物欲橫流,無法無天,就不能期待社會是向善的、有序的。《管子》一書中對這個問題也有非常精彩的論述:

上好勇,則民輕死;上好仁,則民輕財。故上之所好,民必甚焉。是故明君知民之必以上為心也,故置法以自治,立儀以自正也。故上不行,則民不從;彼民不服法死制,則國必亂矣。是以有道之君,行法修制,先民服也。”(《管子·法法》)

同樣是重視君主的表率作用,管子更傾向于君主的言行需要受到法制的約束,這種思想在先秦諸子中靈光一現,石破天驚,但也轉瞬即逝。韓非講述這個故事時,便將故事的指向改造為對君主“躬親”的批判。韓非指出,法制是君主用來御下治民的工具,君主是超越法制之上的。自此,法律開始規定各種特權,包括服飾。按照韓非的思想,齊桓公完全不必如此這般地麻煩做作,只需頒行一條法令:“紫色乃寡人專用顏色,其余人等概不得服紫,違者殺無赦。”一批人頭落地,不必等三天,便足以做到境內莫服紫了。

在韓非的整個思想體系當中,除了上面所談到的“重虛靜”,還有“合形名”和“正賞罰”。在韓非子看來,君主掌控臣下有兩張王牌,即賞與罰。韓非反復強調君臣之間沒有什麼恩誼可言。對于君主來講,最重要的就是嚴格遵循法律辦事,做到賞罰得當。對臣下來說,根據賞罰原則衡量自己的功過就不會對君主有私怨和私恩。所謂賞罰得當就是君主按照臣下的功勞,以爵祿的形式進行賞賜。假如把臣下對君主的許諾,包括根據他的官職規定他應該做的事情看做是“名”,而把臣下實際做的事情看作是“實”,那麼需要君主所做的唯一的事情就是看這兩者是不是完全一致,只要是一致就賞,不一致就罰,這就是所謂的“合形名”。再進一步來講,臣下獲得任何利益都必須通過為君主盡心盡力的做事、建功,從而得到相應的物質獎賞和社會聲譽。這樣韓非就給我們勾畫出君臣之間最理想的一個狀態。

對于社會而言,君主是絕對的核心,就如同車輪中心的輪轂,一個國家的榮華富貴都集中在君主的嚴密控制之下,由中心向四面八方輻射;而人們追求利益的欲望像輻條一樣投向君主,由此一來整個社會的權力和利益客觀上就形成了自上而下的授予機制。按照韓非所設想的社會權力架構,整個官僚體系就像一張大網籠罩在社會之上,有效地掌控全體百姓;君主則是牽引總綱、操縱大網的人。君主所使用的主要工具就是權勢和權術。韓非認為權勢的核心無非就是賞和罰,并將其稱為“二柄”。君主假如能牢牢把握住這兩個權柄,那麼自然是安然無恙;如果失去其中任何一柄都可能造成無窮的后患;如果二柄俱失,那君主即使不被除掉,也已經成了名副其實的傀儡。下面我們用兩則故事具體闡發韓非關于“二柄”的思想:

齊王問于文子曰:“治國何如?”對曰:“夫賞罰之為道,利器也。君固握之,不可以示人。若如臣者,猶獸鹿也,唯薦草而就。”(《韓非子·內儲說上七術》)

這段話的大意戰國時期齊國的君王向文子請教:“治理國家該怎樣做?”文子回答:“賞罰作為治國的方法是非常有力的,君主必須要牢牢掌握,不能與人分享。至于那些做臣下的,就好比是鹿一類的走獸,只要有肥美的草,就會馬上跑過去。”

在韓非看來,人類追名逐利就如鹿追逐肥美的水草,都是受本能驅使。人類在自然界處在劣勢,不像鳥獸那樣有毛羽可以御寒;不能像飛禽那樣可以翱翔天空,不能像走獸那樣奔馳隱伏于叢林曠野,因而在獲取食物的能力方面受到很多局限。人類以衣食為生存的條件,一切社會的和政治的現象與問題都與此相關。因此,當個人的身份地位和名聲決定了自己所能獲得的物資份額的多少,人們自然會追求名聲和地位。關于這一點,韓非在《五蠹》中有過系統的論述:

夫古之讓天子者,是去監門之養,而離臣虜之勞也,古傳天下而不足多也。今之縣令,一日身死,子孫累世絜駕,故人重之。是以人之于讓也,輕辭古之天子,難去今之縣令者,薄厚之實異也。(《韓非子·五蠹》)

從這一段論述我們大致可以理解韓非政治學術的基本出發點是人性惡,他繼承了荀子的觀點,并由對人性惡的論證引申到關于社會政治的見解。人有趨利避害的本能,因此君主治理國家應當最大限度利用人的本能、本性。但是,趨利避害的本性是人性中的弱點,在國家治理的層面上,假如只信奉實用主義哲學,毫無限制地利用人性的弱點,也就等于在整個社會無限張揚人性趨利的弱點,如此一來只能把整個社會引領到原始叢林的狀態。成王敗寇不僅會主導官場,同時也會主導整個社會。韓非放棄一切信任和情懷,在人性絕對惡的基礎上設計制度,對權力的邏輯做了最全面深入的探索。在某種意義上,可以說韓非的思想構筑了中國兩千多年權力的邏輯架構,也造就了我們看待權力的邏輯。再看第二個故事:

中山之相樂池以車百乘使趙,選其客之有智能者以為將行,中道而亂。樂池曰:“吾以公為有智,而使公為將行,今中道而亂,何也?”客因辭而去,曰:“公不知治。有威足以服人,而利足以勸之,故能治之。今臣,君之少客也。夫從少正長,從賤治貴,而不得操其利害之柄以制之,此所以亂也。嘗試使臣:彼之善者我能以為卿相,彼不善者我得以斬其首,何故而不治!” (《韓非子·內儲說上七術》)

從這個故事,我們可以體會出在韓非的思想當中,無論是治理一個國家還是管理一個團隊,關鍵都在于操其利害之柄以制之。對于一個數百人的使團來講,一名被臨時指定的負責人雖然既年輕且身份卑微,但是只要掌控了賞罰大權,向團隊成員申明賞罰的規定,然后嚴格按照規定執行,就可以把這個團隊管理得井井有條。同樣,對于一個國家來說,通過完備的法律嚴格規定賞善罰惡的具體條文,以賞利為誘餌,以罰害為威懾,人們自然會竭力為統治者效力以趨利,同時也不會犯上作亂以避害。韓非反復強調,假如有這樣的一套治理體系的話,即便是一位平庸的君主,也一定能夠治理好國家。

不過,管理一個數百人的團隊跟管理一個國家畢竟是不一樣的,這不僅是體量的大小有別,更在于社會的復雜程度,恐怕是這個法律所難以覆蓋的。法家之法的基本精神是君主意志在全社會的體現,韓非將其高度概括為:“(君)設利害之道以示天下”。這其中沒有情感,因為“愛多者,則法不立”;只有威權,因為“威寡者,則下侵上”;任何人觸犯了君主的法禁(君主本人除外)都必須嚴懲不貸,因為“行法不必,則禁令不行”。總之,韓非的政治理想就是通過法令的形式建立一套嶄新的社會秩序,用刑罰嚴格控制全體臣民的思想和行為,以此來維護君主的專制統治。這樣一套理念和體系看起來簡明實用,但是韓非沒有考慮到,在這樣的立法精神下,無論將法網編織得如何細密,總不能達到完全密不透風的程度,更何況法是需要具體的人來執行的。

三,“信賞必罰”

在傳統的家國政治模式下,法的功能是維護家國的統治和權威不受侵犯。韓非所強調的法被漢代班固在《漢書·藝文志·諸子略》中概括為“信賞必罰”。信賞必罰是君主用以控制整個官僚機器以至整個社會的基本手段。

在論述賞勸的作用時,韓非強調了三條原則。一是信賞,即言明要獎賞的必須落實,絕不可以口惠而實不至,更不可以變來變去,把這個獎賞政令弄得在百姓心目當中沒有任何權威,尤其不可以根據跟自己的親疏遠近搞同功不同賞。二是厚賞原則,既然要獎賞,那麼力度應該足以打動人心,否則就沒有實質性的意義。三是名利契合的獎賞原則,即獎賞應該跟社會聲譽相一致,不能讓人受到君主獎賞卻遭到社會的非毀。

在處罰方面,韓非繼承了商鞅的思想,極力主張重刑。韓非反復表明重刑不意味著殘暴,輕刑也不是愛民,而在本質上是害民。因為在韓非看來,刑罰的目的不是為了這個處罰,而是威懾,所以只有重刑才會有足夠的威懾力,使臣民不敢輕易觸犯。韓非同時強調重刑起到應有威懾力的前提必須是違法必究、執法必嚴。

在專制體制下,無論是君還是臣,信奉的都是成王敗寇的政治哲學,整個官場就如同是原始叢林,勝利者不可一世,睥睨群生;而失敗者則俯首稱臣、山呼萬歲。尤其是在權力的交接過程中,更是充滿血腥。韓非認為君主最危險的時刻就是“主上不神”,以至于臣下“有因”,即君主的性格特點和思想軌跡完全被臣下掌握,從而給臣下利用君主實現個人私欲提供了依據。無論品性、才學、還是智慧,君主不一定能夠超過臣下,君主只是靠地位和權勢使臣下為自己效力,所以一定要抓住一個要點,就是讓自己變得神秘起來,由神秘而生威嚴,如此便可以充分運用賞罰手段對臣下恩威并施,做到“行制也天,其用人也鬼”,也就不會發生劫殺君主的悲劇了。

責任編輯:臧繼賢

校對:施鋆

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/426516.html