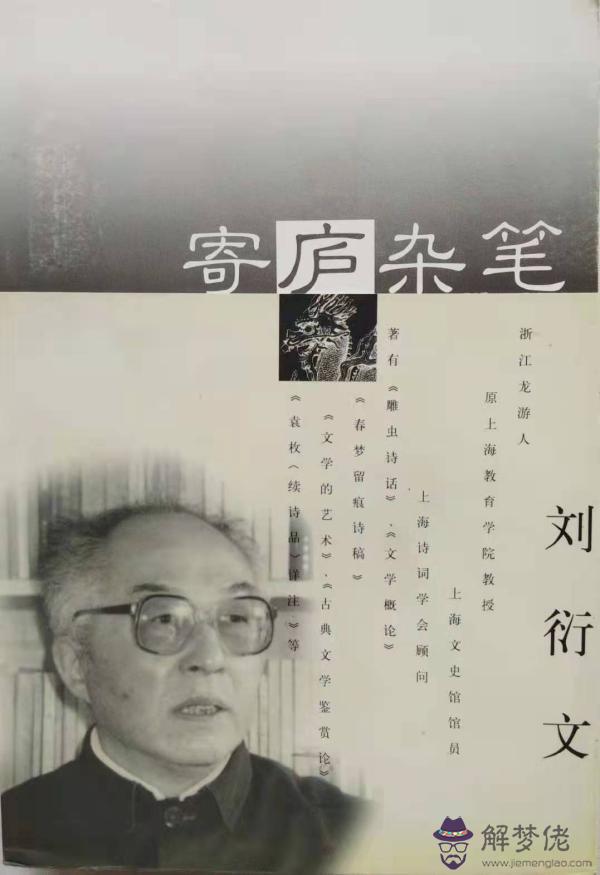

劉衍文

劉衍文(1920-2021)

2021年8月17日晚,古典文學研究專家、上海市文史館館員、華東師范大學中文系教授劉衍文先生因病逝世,享年一百零一歲。

劉衍文,1920年生,浙江省龍游縣人。少年時受日寇侵擾而失學,在逆境中刻苦自學,于東南各大報刊發表文字。曾受知于著名學者、浙江省通志館館長余紹宋,得入館任職,編輯館刊,撰寫藝文目錄提要。后長期從事文論教學與研究,講授“文學概論”“古代文論”“中國文學史”“清詩研究”“文學鑒賞論”“《文心雕龍》研究”等課程。著有《雕蟲詩話》(1946)《文學概論》(1957)《寄廬雜筆》(2000)《寄廬茶座》(2004),編有《中國古代文學》(1988)《中國文壇掌故事典》(1993)《現代作家書信集珍》(1999)等。與長子劉永翔教授合著有《文學的藝術》(1985)《古典文學鑒賞論》(1991,1995)《袁枚〈續詩品〉詳注》(1993)等。

劉衍文先生自2012年7月起在《上海書評》開設“寄廬志疑”專欄,至2017年3月25日發表了最后一篇。他在《“不從糟粕,安得精英”——寄廬志疑·引言》中說,“我在現實中碰到過好些不易解答的事,早就想在專業著述告一段落后志其所疑”,“如今我所陳述的,多數不能用現代知識解釋,少數能解釋,但未必得其正解,均有待于之后高明者解之”。現重刊《命運能否預知和改變——寄廬志疑·命理叢談(一)》一文(載2013年5月12日出版的第二百三十二期《東方早報·上海書評》),紀念劉先生。

劉衍文先生

人的命運是注定的嗎?如果答案是肯定的,那麼能夠預知嗎?

放眼宇宙,宏觀世界似乎是宿命的、注定的,能夠掐指而算,我們從星球現在的位置可以預告它們將來會到達哪里。但微觀世界卻有所謂的“不確定原理”,動量和位置、能量等均不能同時測準。那麼我們人呢?人介乎宏觀與微觀之間,其命運到底是可測還是不可測的呢?

問題是復雜的。人的命運,有時可以逆料,有時卻不可。言其可料,西哲嘗云:“性格即是命運。”此話具有局部的真理性,中國古人早就根據性格來推測人的命運了。例如:

戰國時,盆成括出仕齊國,孟子聽到這個消息,就說:“死矣盆成括!”后來盆成括果然被殺,孟子的門人就問老師:“夫子何以知其將見殺?”曰:“其為人也小有才,未聞君子之大道也,則足以殺其軀而已矣。”(《孟子·盡心下》)

三國時,隱士孫登就對嵇康說:“今子才多識寡,難乎免于今之世矣!”后來嵇康果然為司馬昭所殺(《晉書·孫登傳》)。

其實,除了性格的因素以外,二人的悲劇性結局尚與言論自由度與刑法有關,這倒無關于專制還是民主,因為即使在民主制度下,依然有屈死之魂,蘇格拉底就是一個例子,關鍵在于有沒有刑律的寬松和對言論的寬容。

說得再全面一點,應該是時代、遭際、性格和教養的合力造成了一個人的命運。

《三國演義》里有一個故事,盡管是虛構的,卻足以說明問題。

赤壁之戰,曹操戰敗逃歸,諸葛亮算出他必然要走華容道,派關羽去把守。因為“夜觀乾象,操賊未合身亡。留這人情,教云長做了,亦是美事”。命令下達后,關羽不禁疑惑:“若曹操不從那條路上來,如何?”諸葛亮教他“可于華容小路高山之處,堆積柴草,放起一把火煙,引曹操來”。關羽更加不解,問:“曹操望見煙,知有埋伏,如何肯來?”諸葛亮笑道:“豈不聞兵法‘虛虛實實’之論?操雖能用兵,只此可以瞞過他也。他見煙起,將謂虛張聲勢,必然投這條路來。”(第四十九回)結果正如諸葛亮所料:

正行時,軍士稟曰:“前面有兩條路,請問丞相從那條路去?”操問:“那條路近?”軍士曰:“大路稍平,卻遠五十馀里。小路投華容道,卻近五十馀里;只是地窄路險,坑坎難行。”操令人上山觀望,回報:“小路山邊有數處煙起;大路并無動靜。”操教前軍便走華容道小路。諸將曰:“烽煙起處,必有軍馬,何故反走這條路?”操曰:“豈不聞兵書有云:‘虛則實之,實則虛之。’諸葛亮多謀,故使人于山僻燒煙,使我軍不敢從這條山路走,他卻伏兵于大路等著。吾料已定,偏不教中他計!”諸將皆曰:“丞相妙算,人不可及。”遂勒兵走華容道。

在三岔路口,曹操分明有兩種選擇,一條“并無動靜”的大路,一條“數處煙起”的小道,但曹操的性格、經驗、修養和見識,這一切都“慫恿”和“誘使”他棄“陽關”而取“羊腸”。是的,前面的確橫著兩條道路,但對曹操來說,只存在著一條。即使前有岔道多多,他的選擇也并無二致。當我們在人生的歧路上似乎面臨選擇時,實際上卻別無選擇,我們的性格、經驗、修養和見識把我們推向冥冥中早已注定的道路。楊朱見歧路而泣,“為其可以南、可以北”(《淮南子·說林訓》),但他最終總要踏上一條道路,而這條道路肯定是根據他“拔一毛而利天下不為也”的宗旨選定的。

青年劉衍文

授課中的劉衍文

會議中的劉衍文

劉衍文先生

不過,雖然可以從時代、遭際、性格和教養大致推測一個人的命運,但一些儻來的禍福卻非意料所及。

《莊子·達生》記了兩個人的遭遇:一個是魯國的單豹,他善于養生,“行年七十而猶有嬰兒之色,不幸遇餓虎,餓虎殺而食之”;一個是張毅,無論對闊人還是窮漢,他都樂于交往,活脫一個“好好先生”!但“行年四十,而有內熱之病以死”。“豹養其內而虎食其外,毅養其外而病攻其內”,飛來橫禍和突發疾病,都是他們本人或旁觀者事先意想不到的。

正因為人智之所不能料者太多,于是人們便乞靈于術數。最早的前知之術當是占卜,用來預測將來之事的吉兇禍福,此術就我國來說至遲在商代已經出現,用的是甲骨,稱之為“卜”;到周代演變成用蓍草,稱之為“筮”。后世嫌其不驗,迭有創新,大六壬、奇門遁甲、太乙數三式應運而生,以滿足人們預知未來的需要,今日猶流行于世。推測個人命運的術數,則有春秋時代“發明”的相術,根據的是人的容貌和骨格。至于依據人的生辰來推算窮通的術數,主要有兩種,一種是五星之術,一種是子平之術。前者大約起于后漢,王充《論衡·命義》中曾有提及。蘇東坡嘗言:“退之(韓愈)磨蝎為身宮,而仆乃以磨蝎為命,平生多得謗譽,殆是同病也。”(《東坡志林》卷一)談的當是五星之術的推算。宋代方起的紫微斗數似為五星術的別支分派,今臺灣操其術者甚多。后者則出現較晚,大約濫觴于南北朝,《北齊書·方技傳》有術士魏寧以人出生年月推算祿命的記載;發展于唐代,韓愈《唐故殿中侍御史李君墓志銘》記李虛中“以人之始生年月日所直日辰支干,相生勝衰死王相,斟酌推人壽夭、貴賤、利不利”;成熟于五代,據《四庫》館臣所考,以人所生年月日時的干支(亦作“幹枝”,年月日時各有干支,合成“八字”,或稱“四柱”)來推算命運,起于其時的徐子平。“子平之術”且后來居上,至今內地、港澳和臺灣地區,街頭巷尾,特別在寺廟門前,常有人以此術招徠顧客。港澳和臺則公開行術,內地則屢禁不止。我少時好奇,亦曾加以研習。

劉衍文一家

劉衍文、劉永翔父子

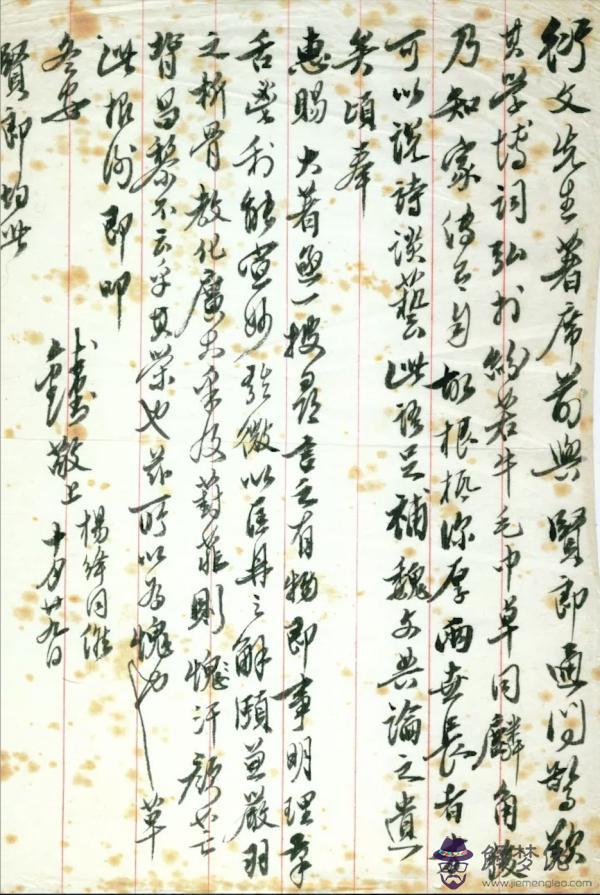

錢鍾書致劉衍文書

先秦諸子中,只有墨子明詔大號不信宿命,撰有《非命》三篇,但并沒有作學理上的批駁,只是從功利的角度出發,認為人信命后就會一切委之命運,不復努力(唐代韓愈攘斥佛老,也從功利著眼,辯論方式頗為相似)。其實墨翟先生未免多慮,不論學派還是個人,信奉宿命論并不會妨礙其奮發有為和積極進取。

除墨家外,諸子百家大致都信天命,有相信命運不可移易的,也有相信命運能夠改變的。

孔子說:“道之將行也與,命也;道之將廢也與,命也。”(《論語·憲問》)子夏則曾引“死生有命,富貴在天”之語來勸慰他人,有人說這話就是他從孔子那里聽來的(《論語·顏淵》)。莊子也贊成人生有命,其《大宗師》篇假托子桑之言曰:“吾思夫使我至此極者而弗得也,父母豈欲吾貧哉!天無私覆,地無私載,天地豈私貧我哉!求其為之者而不得也,然而至此極者,命也。”《列子·力命》則假托“力”與“命”的對話,否定了“力”的作用,將壽夭、窮達、貴賤、貧富都歸因于“命”,而“命”也只能順其自然,沒有予奪之權。《列子》是晉代的偽書,而其先則東漢的王充,其后則梁代的劉孝標,都秉持同一觀點,也就是說,贊成命運是任何力量都無法改變的。

王充《論衡·命祿篇》云:

凡人遇偶及遭累害,皆由命也。有死生壽夭之命,亦有貴賤貧富之命,自王公逮庶人,圣賢及下愚,凡有首目之類、含血之屬,莫不有命。命當貧賤,雖富貴之,猶涉禍患矣;命當富貴,雖貧賤之,猶逢福善矣。

劉孝標《辨命論》云:

化而不易則謂之命。命也者,自天之命也。定于冥兆,終然不變。鬼神莫能預,圣哲不能謀。觸山之力無以抗,倒日之誠弗能感。短則不可緩之于寸陰,長則不可急之于箭漏。至德未能踰,上智所不免。(《文選》卷五四)

孟子則并不抹煞人的努力,雖曾感嘆道:“莫非命也,順受其正。”但接著又說:“是故知命者不立乎巖墻(危墻)之下。”(《孟子·盡心上》)主張命運尚可由人自己予以調整。荀子提倡“制天命而用之”(《荀子·天論》),則更彰顯出主體性的豪邁。《周易·文言》則明言:“積善之家必有馀慶,積不善之家必有馀殃。”雖似描述之言,卻向人們暗示了一條改變命運的途徑。

常人則往往將順利歸功于自己的能力,將困頓歸咎于命運的不公。這種心理,與將成功歸因于自己的智商和努力,不感激他人的提攜和幫助;將失敗歸咎于他人的壓制和阻撓,而不檢討自己的誤判與蠻干,其邏輯是完全一致的。項羽相信自己的拔山之力、蓋世之氣,年輕時看到秦始皇出巡的盛況,忍不住野心勃勃地說:“彼可取而代也!”待至兵敗烏江,卻對部下自我辯護說:“天亡我,非戰之罪也。”我想他在巨鹿之戰之后、滅秦入關之時,一定顧盼自雄,絕不會說出“此天佑我,非我之能也”這樣的話來。

但大詩人白居易則不然,他把自己的成功也看成命運的眷顧。在《與楊虞卿書》中,他說:

凡人情,通達則謂由人,窮塞而后信命,仆則不然。十年前,以固陋之姿、瑣劣之藝,與敏手利足者齊驅, 豈合有所獲哉?然而求名而得名, 求祿而得祿,人皆以為能,仆獨以為命。命通則事偶,事偶則幸來。幸之來尚歸之于命,不幸之來也, 舍命復何歸哉? 所以上不怨天, 下不尤人者,實如此也。(《白氏長慶集》卷四四)

不過,一個活生生的人,自覺有“主觀能動性”,總不甘心于聽從命運的擺布,但奮斗的結果又往往使人失望,面對茫茫前路,心下未免惘然,不知何處可以著力。佛教傳入以后,人們似乎找到了希望,印度的因果報應之談與中國固有的福善禍淫之說一拍即合,出現了許多行善而得善果、作惡而獲惡報的故事。于是就有人想出了施恩望報、行善求福的“改命”之法。

明代的袁了凡(1533-1606),少年時遇到一位孔姓老人,算其終生:

縣考童生,當十四名;府考七十一名,提學考第九名。明年赴考,三處名數皆合。復為卜終身休咎,言:某年考第幾名,某年當補廩,某年當貢,貢后某年,當選四川一大尹,在任三年半,即宜告歸。五十三歲八月十四日丑時,當終于正寢,惜無子。余備錄而謹記之。自此以后,凡遇考校,其名數先后,皆不出孔公所懸定者。獨算余食廩米九十一石五斗當出貢;及食米七十一石,屠宗師即批準補貢,余竊疑之。后果為署印楊公所駁,直至丁卯年(1567年),殷秋溟宗師見余場中備卷,嘆曰:“五策,即五篇奏議也,豈可使博洽淹貫之儒,老于窗下乎!”

遂依縣申文準貢,連前食米計之,實九十一石五斗也。余因此益信進退有命,遲速有時,澹然無求矣。

袁氏本打算就這樣聽天由命了,后來卻遇到云谷禪師,禪師教他填“功過格”,“令所行之事,逐日登記;善則記數,惡則退除”,待三千善行圓滿,果然命運改變,無子而得子,無壽而得壽,無科第而得科第,孔老對他后半生的推算不準了!

有人諷刺袁了凡這麼做,是“與天地鬼神為市(做生意)”,行善是為了使自己獲利。此言未免刻薄。記得《紅樓夢》十五回王熙鳳對鐵檻寺老尼說:“你是素日知道我的,從來不信什麼是陰司地獄報應的,憑是什麼事,我說要行就行。你叫他拿三千銀子來,我就替他出這口氣。”一個家庭婦女,卻道出了古今多少貪官污吏的心聲,讀之真覺毛骨悚然!一個為獲利而行善,一個為獲利而作惡,對比下來,孰是孰非,孰當效法而孰當為戒,明理者自能知之。了凡先生的這種做法,比起“但行好事,莫問前程”的精神自然望塵莫及,但對提高個人修養、營造和諧社會還是不無裨益的。不過,為善作惡能否改變命運,在科學上是得不到驗證的,因為我們不能讓一個人活上兩遍以作對照;在歷史上也找不到實例,司馬遷在《史記·伯夷列傳》里早已對“天道無親,常與善人”之說提出懷疑了。

劉衍文著《文學概論》(1957)

劉衍文著《寄廬雜筆》(2000)

劉衍文著《寄廬茶座》(2004)

劉衍文、劉永翔著《文學的藝術》(1985)

劉衍文、劉永翔著《古典文學鑒賞論》(1995)

術數中卻有專事改變命運的一種,那就是堪輿之術(俗稱看風水)。此術認為住房(陽宅)和墳地(陰宅)都會影響人的命運,依其術加以揀擇或改造,不必行善,也可以趨吉避兇、家道興旺。如今港澳臺之人對此術甚為信從,大陸受唯物主義教育已久,本來早已唾棄此術,然隨著交往的增多,營宅葬親,亦有公然請風水先生為上客者。這方面尤以實業家為甚,公司選址、開張擇日,無不延請術士。面對無常的商海,他們顯得多麼不自信呀!

堪輿之術,在其理論根基上,實際已經否定了宿命論,有現代存在主義者“自我選擇”的味道(當然這是就另一種意義說的)。紀昀(1724-1805)曾注意到子平之術與堪輿之術之間的矛盾,《閱微草堂筆記》卷八記錄了他與一位擅長術數門生的對話:

余嘗問以子平家謂命有定,堪輿家謂命可移,究誰為是?對曰:“能得吉地即是命,誤葬兇地亦是命,其理一也。”斯言可謂得其通矣。

若站在宿命論的立場,這話的確也符合邏輯,畢竟看得中的房屋或墳地,未必能買得下來呀!我常常這樣想:并不是陰宅和陽宅決定了人的命運,而是術者通過兩者所處的空間及其形態窺知了主人或其后裔的生存情況,換句話說,就是給住宅或墳地“看相”,推測入居者是何等樣人而已。周密《齊東野語》卷十五記南宋時有一位人稱耿聽聲的術者,能嗅衣物而知主人的吉兇禍福,道理想來是一樣的。

責任編輯:丁雄飛

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/417741.html