今天上海松江城區松樂路一小區里,有一株高大的古樟樹。七百年前,曾有一位中國歷史上著名的文藝成就“集大成”者,帶著他內心深處最大的煩惱與痛苦,一次次悄然來到這里,來見他一生恐怕最需要勇氣去面對的一個人。

他叫趙孟頫。他要見的人叫趙孟僩。

一

趙孟頫不是上海人。他的妻子管道升,就是寫“你儂我儂”詞的那位,有史志記載上海青浦是她的生長地,也有更多史料記載她的家鄉在吳興,青浦可能是她的成長地。

記者在追考中倒是發現:另一位鮮為人知者的存在,或許讓上海鮮為人知地成了趙孟頫的“瓦爾登湖”,成為他直面內心靈拷問的“隱秘的角落”,成為他最有獨特機緣與自己和解的救贖之地。

這個人叫趙孟僩。

僩(xiàn),“寬大也”。頫,屈身、低頭、向下。

仿一語成讖。

這是一對血親王孫,皇家宗室,是宋太祖趙匡胤的十余世孫。然而,他們出生在了一個特殊的時間。

宋元交替之際,這對宋氏宗親、難兄難弟,一個隨文天祥抗元,一個出仕元朝做官。

抗元的,后來歸隱云間,在松江先做后做和尚,名“僩”。他字月麓(一說號月麓),故稱月麓和尚。

仕元的,“榮際五朝”,官居高位,有說是“元初僅有的兩位之一”,名“頫”。他字子昂,古人取名和字講究關聯,他的“頫”“昂”,一俯一仰,耐人尋味。

更耐人尋味的是,他一而再、再而三地來到松江,與說來只是“族兄”的趙孟僩,一次次會面且長談。

要知道,聰慧如他,五歲的字已賣錢。他“自帶光環”的才氣神采,能讓忽必烈見就贊為“中人”。七百年后一本《趙孟頫傳》對他的評語是:“中國文化史上很少有的絕才、全才。”水星有一座環形山,被天文合會命名為“趙孟頫”,晝夜遨游在宇宙的廣闊無垠里。

1992年,故宮博物院王連起先生就是以趙孟頫的“廣度”,回應傅申與朱惠良之爭。

二

朱惠良說董其昌的藝術成就超過趙孟頫,傅申說不如。在場被要求評一評的王連起靈機一動,借用“師伯”王季遷的畫論“看畫要從兩個剖面看——深度和廣度”說:深度不好話,廣度可以比,趙孟頫的書、草、隸、篆兼擅,繪畫山水、人物、花鳥竹石鞍馬俱能。

于是傅申說:“我宣布我勝利!”

王連起自己的直接評價是:“趙孟頫可以說是中國藝術史上獨一無二、空前絕后的全才。我講的藝術史,主要是書畫。”

從眾多史料看,趙孟頫在書法、繪畫、詩文、、音樂、考據、鑒定、收都有建樹,不少登峰造極。

先說書法。

“楷書家”,顏、柳、歐與趙,前三位都在唐朝。所以有人感嘆:“在唐人已經把楷書寫到極致的情況下,他是后人中唯一一個的。”

《元史》說,趙孟頫“篆、隸、真、行、草書(一說為篆、籀、分、隸、真、行、草書),無不冠絕古今,遂以書名天下”。還有一本相傳為他寫的《六體千字文》,六種字體,每一種都可作孩童寫字范本(也有說其中三體為集字)。專家稱:“他扭轉了宋人書法只寫行書,不能寫工楷,更沒有什麼人寫篆隸的情況。是趙孟頫把真草篆隸都恢復了,讓整個元代的書壇豐富多彩。”

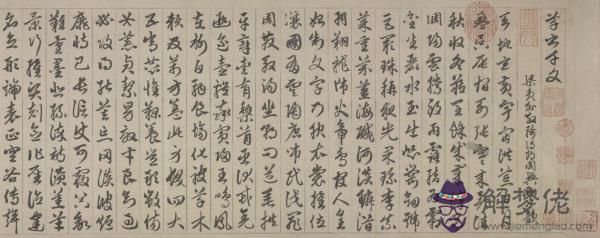

《草書千字文》卷,元,趙孟頫書,紙本,手卷,縱24.1厘米,橫240.6厘米,草書103行。趙孟頫一生曾以各種書體多次書寫《千字文》,草書之作存世不止一件。清人安岐評價:“此書體勢圓熟,轉折峻峭而兼章草。雖宗智永,與所見迥別,乃公之變筆也。評者謂文敏天資既高,學力淵深,未有不神而化者,此卷良是。”此卷曾清乾隆內府。(圖文引自故宮博物院官

)

他被認為是“把書法上升為書道的關鍵人物”,“以技入道”的開拓者,“對整個東亞文化的影響十分深遠”。他推崇二王、力倡“復古”,核心是推崇“用筆”之法、力倡書法之“氣”。后世解釋紛紛的書論名言——“結字因時相傳,用筆千古不易”,正是他寫在《蘭亭十三跋》第七跋的心得。“趙體”“松雪體”(趙孟頫號松雪),據說在當時的、日本流行,還有,“天竺有僧,數萬里來求其書歸,國中寶之”。

他自己寫得好,妻子管道升、兒子趙雍、外孫(一說為外甥),也都是成色十足的一流書家。他帶動和影響了數百年間一批書者。元仁宗特地將他與管道升、趙雍的書法裝在一起,標示說:“使后世知我朝有一家善書者。”書法在元朝薪火相傳,沒有中斷,源遠流長,他的貢獻與深遠影響,不可忽視。

三

再說繪畫。

曹雪芹在《紅樓夢》寫下這麼一句:什麼叫好話(畫)——宋徽宗的鷹和趙子昂的馬。

明代書畫鑒家兼史論家王世貞則說:“文人畫起自東坡,至松雪敞開大門。”

文人畫,簡單說就是有別于畫工求真的文人求意。如蘇軾說王維:“品摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩。”今人了廬則稱:“集詩、書、畫融合于一體。”在他看來,文人畫“是中國古代文明在繪畫中的綜合體現”,是世界繪畫史“上的明珠”。

文人從自身地位極高的宋代跌下之后,趙孟頫成為“開元代文人畫風氣的領袖”。

不僅重新提振,而且“敞開大門”:使文人畫從“墨戲”出來,走向正規畫,下啟眾多名家。

被認為和趙孟頫較了一輩子勁的董其昌也稱贊說:元四家都賴趙孟頫“提醒品格”。王世貞列“趙孟頫、吳鎮、黃公望、”為元四家,董其昌則列“黃公望、、倪瓚、吳鎮”為元四家,而且稱趙孟頫為“元人冠冕”。

謝稚柳也認為:“元代畫派的興起,是趙孟頫反對南宋畫派的結果。”指出“這些畫家不是親受趙孟頫的耳提面命,便是私淑或再傳”“趙孟頫成了一代宗師,而且一直影響到清初的畫派。四王的妮古風尚(查陳繼儒有書名《妮古錄》,“妮”似為“軟纏之謂”),固然是遙接他的衣缽,即當時以豪放為主的革新畫派,如朱耷,髡殘,道濟等,也不免間接受了他的影響”。

《富春山居圖》

黃公望,自稱“松雪中小學生”。

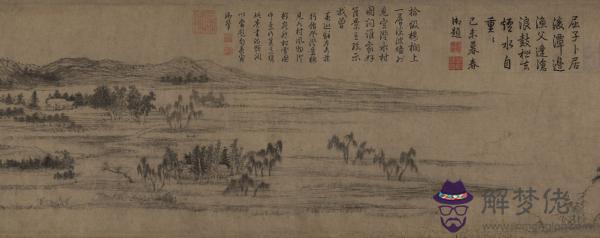

王連起認為,趙孟頫對中國繪畫的貢獻,簡單說就是用“省減”,改造了山水畫兩大派——李郭和董巨。他的名畫《水村圖》《鵲華秋》,改造的是董巨;《雙松平遠圖》《重江疊嶂圖》,改造的是李郭。“改造之后呢,跟董巨、李郭是天壤之別。”

《水村圖》卷,元,趙孟頫繪,紙本,水墨,縱24.9厘米,橫120.5厘米。本幅有清乾隆皇帝詩題兩段。此圖卷作于元六年(1302年),趙孟頫時年49歲,這是他最后一幅可靠的紀年作品。畫家借景抒情,表現了一種靜穆的心態和對“平淡天真”的追求。此圖重要之處在于其對元畫獨特風格的形成產生了較大的影響,由此可見趙孟頫在開創元、明、清文人畫潮流中所起的重要作用。此圖卷曾為董其昌所收,后收入清內府。(圖文引自故宮博物院官

)

“省減”二字,關聯著趙孟頫一個“空前絕后的主張”。

他在書論上提出過,“用筆千古不易”。而在畫論上,他寫下過一首極重要的名詩:“石如飛白木如籀,寫竹還應八。若也有人能會此,須知書畫本來同。”大意為:畫奇石,像書法上的“飛白”皴擦;畫枯木,像古篆字的筆觸;畫墨竹,需楷書“永字八法”。

這通常被用來說明,他提出了“書畫同源”。

王連起先生的觀點更進一步:書畫同源指最早的人類創字,趙孟頫這是指書畫“同法”,和啟功先生講“同核”一樣,都是“用筆”的問題,“這一點可以說是空前絕后的”。

“知乎”一條精華帖排在首位的觀點是:和的塞尚一樣,趙孟頫解決了時代的問題。

那篇帖文的

認為:繪畫到了宋末,像不像沒那麼重要了,但筆觸的究竟該往何處去,成為時代的問題;趙孟頫和塞尚面臨同樣處境,也都從畫者的“固定觀察視角”跳了出來,打開繪畫的時空觀——“把不同時間不同視角的畫面,按自己的意愿,拼貼在同一個畫面中”,如趙孟頫的《鵲華秋》、塞尚的《鄰近維克多山小路》,這“重新定義了觀看的方式”:以前的畫家改變的是繪畫的技巧或者風格,而趙孟頫和塞尚“改變的是整個觀察的方式”。

和書法一樣,趙孟頫在繪畫上,也很“全”。《元史·趙孟頫列傳》說:“其畫山水、木石、花竹、人馬,尤精致。”

不同的是,他的書法,爭議很大。

四

紐約大都會博物館專家何慕文,“最想與趙孟頫徹夜長談”。

為了與他討論——作為宋室后代,決定出仕元朝,做出這個選擇意味著什麼。

董其昌說,趙孟頫的字,“俗態”。傅山直斥:“薄其為人,痛惡其書淺俗。”

不過到了晚年,他們又都發生了轉變。傅山說:“秉燭起長嘆,奇人想斷腸。趙廝真足異,管婢亦非常。”董其昌說:“始知吳興之不可及也。”趙孟頫是吳興人。

有觀點認為,趙孟頫的字,老了的人更能深悟。因為他的經歷。

熱愛他書法藝術的人甚至說:“只有當你真正練習過‘趙體’,才會明白它的柔軟中究竟隱了多少力量。”

趙孟頫曾在《題東坡書醉翁亭記》中,稱贊過蘇東坡的字——“外柔內剛,真所謂棉裹鐵也”。

他又在《蘭亭十三跋》第六跋說,王羲之寫蘭亭之所以神,是“因勢而用,無不如志”。這八字理念,被認為就是孔子說的“從心所欲不逾矩”,就是宋朝理學講究的“中庸”。所以說,趙孟頫“以技入道”。

這當然是純粹就藝術范疇而言。

對其人其事,一位

友這樣總結:“歷史上有不少人批評他,做了走狗。從整個中國文化傳承的角度上來看,趙孟頫是解決了中國文化傳承危機的關鍵人物。”

寵愛他的元仁宗說:唐有李白,宋有蘇軾,我有子昂。

趙孟頫自己,在六十三歲那年,一路高升之際,寫過一首《自警》詩:“一生事事總堪慚。”感嘆“唯余筆硯情猶在,留與人間作笑談”。

與此相映照的是,據任道斌《趙孟頫系年》記載,趙孟頫三十五歲那年,也就是他到大都“仕元”才一兩年,就曾寫過另一首《罪出》詩:“在山為遠志,出山為小草。”“昔為水上鷗,今如籠中鳥。”

同在這年,江西文人謝枋得力辭程鉅夫之薦,拒不出仕,并稱江南人才仕元可恥。次年,謝枋得絕食而亡。

趙孟頫,也是程鉅夫舉薦的。

可以想見,當他一次次來到松江,面對曾隨文天祥抗元的趙孟僩,心里會有怎樣的波瀾?

這恐怕是他本應最怕見的人了吧。

那他為什麼要一次次來?

五

深入史料可見:趙孟頫與上海的交集,其實很多。

七百多年前,他與上海人任仁發同一年出生,后來也成為了好友。

七百多年后,他的兩幅作品,與任仁發的一幅,一起在2002年上博晉唐宋元書畫“國寶展”上與熱情的上海觀眾見面。

七百多年前,他在杭州書肆意外收得,“淳化閣帖”祖本卷二、五、八,后又得另八卷“湊成全帙”,如獲至寶,稱“書法之不喪,此帖之澤也”。

七百多年后,被視為“中華第一帖”的《淳化閣帖》,被上博從國外購回收,“國寶回家”盛事轟動海內。

四百多年前,1559年,明朝的尚寶司丞(管皇帝璽的官)顧名世,在今天上海黃浦區露香園路、大境路一帶,買地造園挖池子時,發現了一塊石頭,上有趙孟頫題的“露香池”三字,就以此命名園子為“露香園”。

再后來,“露香園路”成為保留至今的路名。

四百多年后,1980年,松江發現“三‘文敏’的六塊‘心經’碑刻”(現松江博物館),轟動一時。三“文敏”,指趙文敏(即趙孟頫),董文敏(即董其昌),張文敏(即張照,清代松江書法家)。

再從今天的上海地圖看去:

東南,浦東鶴沙,趙孟頫“嘗過鶴沙,凡近鎮碑記、鐘銘,皆其真跡”(雍正《分建南匯縣志》)。

西北,青浦金澤,至今可見頤浩里,有趙孟頫留下的手跡“不斷云”,并被刻成石刻。陳從周《說景》一文提到,趙樸初曾來上海,希望他陪去金澤勘查該遺址。

市區,鎮路,曾有北宋建的,大雄寶殿匾額為趙孟頫題寫。

西南,醉白池里,趙孟頫寫的《前后赤壁賦》石刻,今天依然可見。追憶了顧野王的《松江寶云記》碑文,也是他揮毫寫就。

查崇禎《松江府志》卷五十六:

從新場的《永寧碑》、鶴沙的《鐵鐘銘》、亭林的《寶云碑》、黃浦的《順濟碑》、華亭的《法云碑》、松江的《普照碑》、南門的《長春道院碑》、濱海的《歸去來兮碑》,到“梁顧侍郎”字(在寶云)、行書《千文》(在華亭縣)、《眾記》(在泰來橋中)、《千水□院記》(在普照)、《釋迦殿記》(在普照)、《法云碑記》、《寶云慧光庵記》(在亭林)、《小像》(在上海),再到華亭縣學里的《居竹記》、松江府西北泰來橋上的《眾福院記》,及上述原在“府署”的《赤壁賦》,全都是趙孟頫寫的。

數量之多,在當時松江府存“歷代名人帖”排第一,前后史冊也堪稱罕見。

去世前一年,他還為松江寫了《華亭長春道院記》。

但這些作品里,就是未見寫給古樟樹下那位隱者趙孟僩的。

六

相比趙孟頫來過這里,今人更應知道,他來見的這位趙孟僩。

這棵古樟樹下,有塊銘牌寫著:本一院遺址。

這是松江區有關部門在第三次全國文物普查時所立。今天的松江,上海,小區一棵樹下,都可能埋著豐厚的故事。

從浩瀚史料,找到這樣一些記述:

這里原名“北道堂”,是南宋乾道年間(1165年—1173年)松江本地人沈氏所建。“歲久業廢”,宋元交替之際,趙孟僩“不屑仕元”,“托黃冠”做,“游云間”來到這里。

五年后,他又剃發為僧,更法名為“順昌”,號“月麓”,又自號“三教遺逸”,改北道堂為本一院。

先儒后道再釋,“本一”,是否三教合一之意?

這位臺州黃巖人,還在史料中有這樣一句記述:“少游謝南、(歐)陽巽、劉須溪、朱約山諸公之門。”

這句話,細考下去,大有意味。

四人中,謝南暫未得考。歐陽巽,應是歐陽守道。宋史有傳:他字巽,號巽,著有《巽文集》;南宋教育家,江西吉安人;著名的吉安白鷺洲書院建成后,請他第一個去講學;他又曾被聘為岳麓書院副山長(講學者);他是文天祥的老師。

劉須溪,應是劉辰翁。他別號須溪,是南宋末年愛國詞人,也是江西吉安人,做過贛州濂溪書院山長。他早年跟從歐陽守道,也在白鷺洲書院學習過,當時也教過文天祥。

朱約山,應是朱渙,也是江西吉安人,也是文天祥的老師。《全宋詞》第2781頁《朱渙小傳》寫道:“渙,號約山,廬陵(今江西吉安)人。官大理丞、衢州守。壽八十余卒。”查史料可見,文天祥寫過很多首詩給他:《生日謝朱約山和來韻》《回朱約山賀生日》《壽朱約山八十韻》《壽朱約山八十三歲》……

四位可考的三位,都是文天祥的老師,重合度如此之高。尤其朱約山,應是文天祥在吉安鄉鎮書院里的第一位老師。

難道,趙孟僩從小也在江西甚至吉安?

崇禎《松江府志》有陳繼儒寫的《本一院志敘》,文中有兩處提到他與文天祥的交集。一是“文丞相開閫江浙,辟孟僩與之偕抵吳”。閫,特指城門的門檻,引為統兵在外的將帥。辟,征召。這里應是指1275年,時任江西贛州知州的文天祥起兵勤王,八月率兵至浙江杭州。

然而,“僅十日,某環衛王邦杰以城降元,授邦杰使,孟僩吳江尹”。這里應是指同年十月,元軍攻破常州府,通判王矩之、環衛王邦杰以城迎降。

就此,“孟僩稱疾不就,遠遁云間”。

二是趙孟頫“后聞文相狥難燕京,撰文遙祭,涕泗橫流。臨終說偈云:‘文山之客,千古忠貞。’”狥,徇,示眾,亦通殉。文山,是文天祥的號,贛州今有文山路。

陳繼儒感嘆:“蓋至死不忘故宋如此!”

趙孟僩遠遁云間的這份氣節與堅定,鮮為人知,但終究還是打動了后來看見的人。明代內閣首輔朱國禎寫的《涌幢小品》卷二十中,位列關云長、穆之后,陸秀夫、于謙之前的,是“文文山”。文中專門寫到的另一個人,是“趙孟僴”(原字如此,所述與趙孟僩事跡相):“宋之宗室。年十七。及冑舉。文天祥辟為參謀。天祥北去。居吳。依親友以居。越十年為。名道淵。居松江北道堂。又五年為僧。名順昌。因自號三教遺逸。改道堂為本一庵。臨終手辭以訣。有曰文山之客。千古忠貞。”

此書雖為“小品”,不過《四庫全書總目提要》肯定說:“其是非不甚失真,在明季說部之中,尤為質實。”

天地有正氣——1283年文天祥死于大都。遠隔千山萬水,遠隔多少年后,無人知曉的云間海上一院里,一位隱匿者直至“人之將死”,依然念念不忘,與之心心。

會有人記得——無論“小品”,還是“府志”,甚至一棵古樟樹。

趙孟僩就葬在本一院后。

七

志書中,還記載了本一院和院中“呂公樟”一些。

楊維楨寫道:戰火中,松江城內外百余處,要麼“夷為焦土”,要麼“穿漏為四虛之亭”,唯獨本一院“巋然于瓦礫場中,椽瓦不動”。人們說是所致,也說靠木材柱石優質。楊維楨用墾田比喻說,趙孟僩最初的開墾、治理、播種,辛苦而有功,“后之人享有成利者,宜思其所由來哉”。

條目“呂公樟”則寫道:有鄰人生瘡,被趕出家門,在一座橋遇見一位,帶他來到本一院內。對樟樹作揖說:“樟先生無恙。”月色微明中,“俄頃林影婆娑”,對患者說:“你采我的葉子洗瘡,應該會平復。”這年疫病盛行,鄉人們采葉煎服者“立愈”。有人題詩說:“呂公曾此問樟公”“古樹蒼蒼寂照中”。呂公,當以呂洞賓指。

這顯然是故事。不過“呂公樟”,是否就是現在這棵古樟?

當年這里還有“雙松堂”,在院西“林木深沉”處,是趙孟僩的“休憩地”。堂壁上,有元代畫家趙希遠畫的松樹。

還有“梅影軒”,壁上有吳仲圭畫的梅花,“梅花畫老梅于壁”。吳仲圭,應為吳鎮,號梅花,王世貞和董其昌列的“元四家”都有他。

記載中一起來的,還有“云林黃鶴大癡”。是誰?倪瓚,號“云林”。,號“黃鶴山樵”。黃公望,號“大癡”。也就是說,董其昌所說的“元四家”——吳鎮、倪瓚、、黃公望,當年一起來到了這棵古樟樹這里,為“尋中峰遺事,霜晨月夕信信宿宿而歸”。信信,有說意為“連住四夜”。

究竟是什麼“中峰遺事”,竟然吸引了大名鼎鼎的“元四家”集體來此,在上海聚齊?

正是趙孟頫見趙孟僩。

八

中峰,應該就是趙孟頫、管道升、趙孟僩都尊為師的中峰明本和尚,盡管他年齡比他們都小。

他被認為是“元代最有影響的”“元代最杰出的”。

研究者葉憲允在《趙孟頫與中峰明本交游考》一文認為,趙孟頫與中峰明本1296年前后相識于杭州。

從此,兩人多次交游,屢屢通信。趙孟頫收到信會“焚香望拜”。中峰書法也不錯,《趙文敏與中峰十一帖及管夫人一帖》成為書帖。

二十三年后,當管道升去世,趙孟頫“手足無措”之時,還曾懇切地希望中峰來。

所以,當趙孟頫“數度來訪”,趙孟僩便“因請山中峰至院登堂說法”,相聚于古樟樹下。值得注意的是,從行跡記載看,趙孟頫在長期居住的杭州、湖州及蘇州等地,其實與中峰已屢有往來,也更方便。所以,如果不是趙孟頫要來見趙孟僩,就不一定會有“中峰遺事”與上海之聚了。

他們具體談些什麼?

史料目前所見,只有“講道”二字。

中峰所到之處,居所都名“幻住”。史料說:他們三人“講道小憩之所”,本一院大雄寶殿后面房的“左室”,也被中峰題為“幻住山房”(趙孟頫似題了“本一院”)。

趙孟頫臨終前不久,寫給中峰的最后書札里,有這樣一句:“人誰無死,如空華然。”空華,似與“實相”相對。

1980年,松江鎮友誼藥棉加工廠建房挖土時,人們發現了一塊石刻,線條文字完好無損,上面并排畫有三人,正是中峰、趙孟僩、趙孟頫三人。

圖為《月麓昌公、中峰本、趙文敏公畫像石刻》,右一為趙孟僩,中為中峰本,左一為趙孟頫。該石刻約明晚期重修本一院時所刻。趙孟僩像上方有陳繼儒寫的“文山之客,千古忠貞”。中峰本像上方有他的“你不是我,我不是你”之句,右邊豎排三行小字為董其昌書的趙孟頫贊詞。該石刻1980年出土于原松江老北門西南元本一院舊址,現存松江博物館。 郭泉真 翻拍自《上海碑刻選·松江卷》一書

其中,位居中間的中峰畫像上方,有他的自題款:“你不是我,我不是你,喚作幻倀,白日。自題。”

右為月麓昌公(即趙孟僩)像,上有陳繼儒書的趙孟僩《自贊》:“文山之客,千古忠貞。”

左為趙孟頫像,穿著元代官服,面目清秀。

左上有孫克宏(孫克弘,松江人,明書畫家、收家)寫的說明:“此趙松雪自為臨寫鏡容,并玉圖刻,貯一銀盒內,聞于吳興故居中得之。其秀穎奇特,足令觀者解頤。”

這塊石刻,成為考證“本一院”的重要實物。

三百五十多年前,陳繼儒在《本一院志敘》寫道:“今人但知月公為開山祖,不知其為趙孟僩。但知建文時有雪庵和尚,不知宋末有月麓和尚。”為此,他囑托人“特刻中峰、月公、松雪三像,以見緣起之所自,而意則表章月公之忠義也”。雪庵和尚,據說是明建文帝時的御史,因“靖難之變”,壯年出家隱匿山中,據說常乘舟讀屈原的《楚辭》,“朗一葉,輒投一葉于水,投巳輒哭,哭巳又讀,葉盡乃返”。

也就是說,這塊石刻,是趙孟頫去世三百多年后,明代崇禎年間所刻。又三百多年后,被后人發現。

應當感謝陳繼儒,為后人留下難以磨滅之石,也讓趙孟僩這位“寓賢”,永存于上海松江史冊。

九

這恐怕也是趙孟頫唯一的存世石刻畫像。

松江博物館相關介紹

分析:故宮博物院有趙孟頫《行書高峰和尚行狀卷》,卷首有趙氏自畫小像,也是穿著元代官服,面目清秀,“與松江區博物館所石記畫像相比較,不難看出,兩幅自畫像的技法、章法極為接近,在細線圓開光內,穿著元代官服的趙氏,儀態端莊,面目清秀。不同之處在衣紋,衣袖位置上,兩幅自畫像稍有區別”。

石像上,趙孟頫面容神態安然。

史書說,他六十九歲臨終那天,白天還在“觀書作字”“談笑如常時”,至黃昏“翛然而逝”。

翛然,悠然自得的樣子。

所以后人為他寫《行狀》稱:薨于里第之正寢。他實現了“壽終正寢”。

他不是不會悲慟之人。管道升去世時,他寫信給中峰說:“哀痛之極,不如無生!”“孟頫自老妻之亡,傷悼痛切,如在醉夢……蓋是生生得老妻之助整卅年,一旦哭之,豈特失左右手而已耶!哀痛之極,如何可言!”

甚至,“憂患之余”,他“兩目昏暗”,“尋丈間不辨人物”。

巧的是,前述他寫的“空華”一詞,有說就是“隱現于病眼者視覺中的繁花狀虛影,比喻紛繁的妄想和假相”。

失妻與仕元,應是他一生兩大苦。

而最終他走向了“翛然”。

本一院東面,今松江松樂路一帶,還曾有一座(原名瑞應教院)。時期,同樣曾有一位畫家逃來暫居,取法名為“大千”。

他就是著名畫家張大千。

不同的是,趙孟頫與管道升夫妻同心參。

那首著名的《我儂詞》寫道:“我泥中有你,你泥中有我。”不少人是從的愛情層面去理解。而如果

到本一院石刻畫像上,中峰自題的那句“你不是我,我不是你”;如果從趙管夫妻同心參的角度,換一種眼光去看這句——“把一塊泥,捻一個你,塑一個我。將咱兩個,一齊打破,用水調和。再捻一個你,再塑一個我”,從的角度去看這里講的姻緣或者說因緣,會不會又是一番意味?

比較了趙孟僩與趙孟頫不同人生后,陳繼儒充滿感情地寫了一大段:“夫孟僩、孟頫等之宋宗室也,而幸不幸乃如此。嗚呼!死生亦大矣。死生徹,進可為文丞相,退可為月公;死生未徹,即官至學士,書畫至趙松雪,兄弟間未免尚負慚色。今月公以大忠大節熏蒸之,中峰以大徹大悟鉗錘之,松雪至是必且泫然流涕,始悔其從前仕元之非,而恨其逃之不早矣。”

這當然只能是后人的一種猜想了。

他最后總結道:“蓋松雪以兩公聞道,非兩公以松雪借名也。”

今天的松江文史學者王正表示:“趙孟僩來到松江,先為后成和尚,因此吸引趙孟頫前來,并把松江作為重要客寓之地,為松江培養了許多書畫藝術人才,為明代松江在書畫方面的崛起奠定了基礎。這在文化貢獻上,是為后世銘記的。”

純就長相而言,趙孟頫無疑是美男子。他自己在《田氏賢母之碑》一文寫道:有一天在的街上,忽然遇見一人,上前問他:“您不是子昂嗎?”他很詫異,問對方是靠什麼認出的?這位名叫田衍的人說,是從趙孟頫好友鮮于伯幾那里聽說:“趙孟頫‘神情簡遠,若中人’。而我客居數年,沒見過這樣的人,不是您是誰呢?”

而他留在今天松江博物館石刻畫像上的模樣,留給自己人生最后時刻的樣子,是“翛然”。

這份最終的安寧,多大程度,是因為“僩”?

欄目主編:陳抒怡 文字編輯:郭泉真

:

:郭泉真

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/415367.html