王振忠

豐樂河源出黃山南麓,此后蜿蜒流淌,至歙縣城西與揚之水匯合后注入練江,成為新安江的上源之一。若從公元327年鮑南堨之興筑算起,豐樂河流域的歷史已長達一千七百多年。由于水利設施的發達,此處川原衍沃,促成了村落的發育與繁盛,這使得歙縣西鄉成了皖南低山丘陵地區較早且最為富庶的地區之一,素稱為徽州之“中原”。特別是明代中葉以后,隨著徽商之崛起,豐樂河流域的文化受到了極大

,在地文人與過訪墨客都留下了不少論著。迄至今日,反映該流域的族譜、村志和契約文書等尚有諸多遺存。尤其是在經濟史和藝術史研究領域,此處的影響具有全國性的典型意義。有鑒于此,無論是從歷史地理還是文化史的角度來看,豐樂河流域皆有聚焦特寫之必要。

明清時代,在平疇沃野的歙縣西鄉,新安江上源——豐樂河流淌,流域內村落星羅棋布,著名的徽商家族望衡對宇。此處系江南各地諸多鹽、典之桑梓故里,明清兩代,這里先后分別產生過高居中國財富排行榜之首的巨腹商賈,不僅是徽州最為富庶的地區,在中國經濟史上舉足輕重,而且流域內的各家族古玩鑒蔚然成風,詩賦丹青不絕于史,在明清藝術史、文化史上亦具有重要的地位。明代江南文人中流行的“黃白游”,其主要活動也就集中在此一流域。其中,董其昌與西溪南吳氏等徽商之應酬交往,典型地反映了晚明時期“吳人濫觴”、徽州人推波助瀾的鑒時尚之歷史變遷。

(一)徽州旅途中的巖鎮和西溪南

著名戲劇家湯顯祖有“欲識金銀氣,多從黃白游,一生癡絕處,無夢到徽州”的詩句,狀摹的是晚明時期流行在士大夫圈子中的一種時尚,也就是“黃白游”(有時亦作“黃山游”)。簡單說來,該詩說的是世人皆熱衷于前往徽州境內的黃山、白岳(即齊云山)旅行,明的是旅行,實際上很多人是想前往皖南,去見識一下富得流油的徽州,讓那里的官府和富商巨賈款待自己,以便各類的饋贈與資助。有鑒于此,志趣高潔的湯顯祖認為,自己雖然也對徽州牽夢縈,但卻絕不會隨波逐流,跟著那批士大夫前往黃山白岳之間打秋風……

在當時,前往徽州打秋風的固然為數不少,但的確也有一些人對于黃山白岳之美景流連忘返。2022

年12月7日至2022

年3月10日,上海博物館推出“董其昌書畫藝術大展”,并先行出版了《丹青寶筏——董其昌書畫藝術特集》,皇皇冊,蔚為巨觀。其中,就收錄了明人馮夢禎的《行書致勉翁札》:

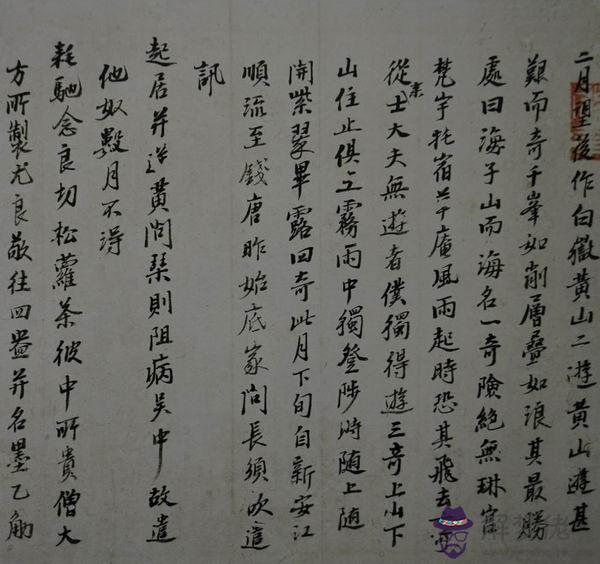

二月望后,作白岳、黃山二游。黃山游甚艱而奇,千峰如削,層疊如浪。其最勝處曰“海子”,山而海名,一奇;險絕,無琳宮梵宇,托宿草庵,風雨起時恐其飛去,二奇;從來士大夫無游者,仆獨得游,三奇;上山下山,住止俱在霧雨中,獨登陟時,隨上隨開,紫翠畢露,四奇……

圖1,[明]馮夢禎:《行書致勉翁札》,引自《丹青寶筏:董其昌書畫藝術特集》第一冊,上海書畫出版社,2022

年版,頁172。

馮夢禎此行,由著名徽商潘之恒陪同,先后游覽了白岳和黃山,這在他的《快雪堂日記》卷六十二中有著頗為詳盡的描摹。而由此行書可見,對于黃山、白岳,馮夢禎的確有著真性情。

根據此前學者的研究,黃山原本在中國山岳體系中默默無聞,及至明代中葉以后,隨著徽商之崛起,在“新安詩派”領袖汪道昆和著名徽商潘之恒等人的推動下,黃山被一步步地推上了“海內第一山”的地位。而這一過程,前后歷時不過數十年的時間。

當年,前往黃山的旅途,系由歙縣西鄉之巖鎮往北,經呈坎附近的楊干,然后進山。正因為如此,不少前來徽州的士大夫,一般都要先行落腳于巖鎮一帶,而財大氣粗的好事者潘之恒,也就是歙縣巖鎮人,他曾接待過不少前來“黃山游”的文人士大夫。

圖2,巖

巖鎮今為黃山市徽州區巖,明代則屬于歙縣西鄉,此處屋宇鱗密,市聲喧雜,時人稱之為“萬家之市”。清乾隆時代所編的《新安名勝》一書,曾列舉歙縣境內的名勝古跡,其中就有“巖鎮松濤”一景:

橫橋斜影漾溪流,野徑虬枝響不休。

疊嶂遙臨連碧落,層臺高處出松楸。

春明柳浪遮紅袖,風暖花飛映紫騮。

萬壑千巖稱勝地,村村點染若丹丘。

該景詩注曰:“郡之西鎮,煙火十萬家,古跡形勝,指不勝屈。路當孔道,水合諸源,溪橋深邃,亭榭幽閑,概[蓋]新安第一鎮也。”“新安”是徽州之舊稱(但有時亦特指歙縣),此處的“新安名勝”即專指歙縣一域,其所述年代雖在盛清,但實際上卻反映了“巖鎮松濤”等名勝之逐漸發展、形成的過程。“路當孔道”,是指此處位于徽州一府六縣中最重要的兩個縣——歙縣至休寧的交通要沖,往北則可以前往黃山。個中提及的“村村點染若丹丘”,尤其耐人尋味。“丹丘”一詞典出《楚辭》,原意是指傳說所居之地,在此處則是形容巖鎮附近分布著不少富庶的聚落。特別值得一提的是,《新安名勝》中另有一景曰“豐南別業”:

爭道延陵氏,名園十二樓。

水中峙臺閣,窗外撫松楸。

選勝高蹤過,分題野客留。

春秋時檢點,一步一丹丘。

末句的“一步一丹丘”,與“巖鎮松濤”所吟詠者恰可比照而觀。“豐南”也就是西溪南,位于新安江上游的豐樂河沿岸,亦簡稱溪南,明人汪道昆稱之為“諸吳千室之聚”。“延陵”亦即吳氏之中古郡望,這里指的便是西溪南名族吳氏。該詩注曰:“延陵望族秀杰諸鄉,縹緲園林,綠溪卜筑,鑿池引水,壘石成山,追金谷之遺風,效秦山于仿,樓高十二,竹影千行,洵稱名園也!”詩中的“十二樓”俗稱葫蘆門,傳說園中有狐,故名。十二樓為挾貲百萬的巨富吳天行始建。據《豐南志》記載:“(吳天行)侍御姬百人,半為家樂,遠致奇石無數,取‘先歸十二樓’意,名其園曰‘十二樓’。”吳天行雖然身體羸弱,但其后房麗姝甚眾,當年有“百妾主人”之艷稱。其著名的小妾李宛君,系

秦淮河之名妓。據說,該樓后來成為晚明著名鹽商吳養春之別業,其間有仿倪云林疊獅子山式,由董其昌題字。

圖3,老屋閣:西溪南現存的明代老房子(全國重點文物保護單位)

(二)馮夢禎與西溪南吳氏

西溪南位于現在黃山高鐵北

附近,在明代是極為著名的村落,當年曾接待過不少前來徽州做“黃山游”的文人。明萬歷三十三年(1605年),馮夢禎走訪黃山,就曾流連于此:

(三月十一)同登蔭山亭,小坐,周遭大松甚佳,可北望黃山。巖鎮萬家,見三之二……

十二,……又八里,至溪南,主江村家,園中諸吳三四輩迎于門,……汪仲嘉晚至。江村設夜酌,家中相款。吳飛鳴夜至,小酌園中。燕姬李一侑酒。連日亢熱,不能御單衣,得雨良快。雨徹夜,至明不止,寢甚甘。

十三,早尚雨,吳氏諸昆季來拜。日宣,字季常,府庠生;孝廉二,士誨、應鴻; 中翰二,養春、養都;廷羽,字左干,舊識。致丁南羽書。養都,余為司業時門生。江 村見其子芬。冒雨訪汪仲嘉,下午冒雨歸。溪流急而濁,夜雨徹明。

十四,雨,竟日不止。登樓望水,看趙松雪《千文》二卷,又唐人《火龍烹茶圖》、僧惠崇《山水小景》潤卿中。夜律詩二首。夜雨。

十六,早,雨止,尚寒。吳思古、吳元滿、吳元鳳來,江村設燕相款,覓戲子不得,以二伎代。汪仲嘉、象先、諸吳慎卿、蹇叔、民望、左干、季常、鄭翰卿在坐……

十七同……赴汪仲嘉之席,遂往象先中,其居新創,位置甚佳,出舊帖數種相示……

馮夢禎為浙江秀水人,此行系由杭州經陸路進入徽州。在他眼中,徽州“溪清山秀,是宜文物興焉,不但財賦之饒也”。當時,馮氏風塵仆仆,先到府城,繼至巖鎮。從上述的描述可見,巖鎮正當其人前往黃山之要沖。

在上揭《快雪堂日記》中出場的許多人,在晚明歷史上都是鼎鼎有名的人物。譬如,汪仲嘉即汪道昆之從弟汪道會,而汪象先則是汪道昆之子。此外,文中提及的“諸吳三四輩”,皆為西溪南人。當年的文壇盟主王世貞曾指出:“歙俗貴姓,而吳最甲;吳譜以十數,溪南最甲。”他所說的“溪南”,亦即西溪南。在西溪南吳氏家族中,吳士奇著有《征信錄》,書中曾仿《史記•貨殖列傳》,概述了明代歙縣之富商大賈:

嘉、隆以來,淮海以南富于財者,賈則山西高氏、宋氏、韓氏,歙縣吳氏、汪氏。

吳士奇出身商賈世家,后中萬歷壬辰(1592年)進士,遂步入宦途,官至太常卿。他以在鄉官紳的身份,參與萬歷、天啟歙縣方志之編纂。《征信錄》中提及紀徽商西賈中的巨擘,其中的“吳氏”就是指西溪南吳氏。他們以賈代耕,起家肥盈,擁有的資產規模高達數百萬兩白銀,位居明代財富排行榜的最頂端。

在《征信錄》中,吳士奇還指出:“近國有大役,宗人有持三十萬緡佐工者,一日而五中書之爵下。”揆諸史籍,“五中書”一作“六中書”。當時,西溪南吳氏累世業鹽于淮揚,囊豐篋盈。萬歷年間,明朝決定派兵援朝,共同抗擊日本豐臣秀吉之侵略。當時,西溪南吳氏上疏,表示愿意捐輸白銀三十萬兩。為此,明廷詔賜其家,授予吳時俸、吳養京、吳養都、吳繼志、吳養春和吳希元六人為中書舍人。前揭《快雪堂日記》中出現的吳養都和吳養春,便是其時的六中書之二。文中稱為“中翰”,即內閣中書之別稱。因馮夢禎曾為國子監祭酒(俗稱司業),而吳養都是監生出身,故此處稱為其門生。至于吳養春,后于萬歷末年因析產分得黃山山場二千四百畝和淮揚、天津、杭州等處鹽務,是遠近聞名的大朝奉。其胞弟吳養澤因不甘心山場為其獨占,與之對簿公堂,但并未有結果。不久,吳養澤去世,其門仆吳榮侵吞家產,霸占小妾。吳養春將之告至縣衙,要求將吳榮置之重典。天啟六年(1626年),權閹魏忠賢當政,與養春有殺父之仇的族人吳孔嘉投靠魏忠賢,伺機報復。時值養澤家仆吳榮叛主,魏閹藉機興訟,將吳養春等人刑拘追贓,最后竟致后者死于獄中。這場驚天之變為禍甚廣,甚至延及淮揚、天津等地的徽商、縉紳,以致激起民變——此即晚明歷史上著名的“黃山大獄”。吳養春曾捐資興建崇文書院,培養桑梓士子。其人嗜書好學,喜書、刻書,家有著名的泊如刻坊,所刊刻者多著名版本,迄今所知如《泊如重修考古圖》十卷,原圖為李公麟繪,由丁云鵬、吳左干、汪耕等摹圖,為徽派版畫之代表作。

除了吳養都、吳養春兄弟之外,日記中出現的吳廷羽,顯然與馮夢禎也早就相識。此人字左干,是晚明著名畫家、制墨家,其制墨水平據說與墨商名家方于魯并駕齊驅,曾參與明代三大墨譜——《方氏墨譜》《程氏墨苑》和《墨海》之編纂,是諸書的主要繪圖人之一。吳廷羽從小師從丁云鵬學畫,“又自出,作山水花鳥,氣韻生動”。吳士奇曾作《豐南溪山記》,即由吳廷羽為之繪圖。

丁云鵬,亦即《快雪堂日記》中多次提及的“丁南羽”。此次上海博物館特展中就有丁云鵬之《云山圖軸》,畫面上流水浮云嵐光隱約,并有丁氏自題一段,敘述創作此圖系源自自己激賞的董其昌之《擬小米云山圖》。丁氏當時是有感而作,他希望此圖能媲美董作,并在日后能得到董其昌的評價。而在該段文字左側,就是董其昌于同年九月的題跋:“米氏父子畫自董藝出,南羽殆窮其淵源者,煙云縹緲,片片欲飛,顧謬稱何耶?因觀仲榦所,題此以志余愧。”字里行間,既贊賞了丁氏的畫作,又表達出謙遜之意。

圖4,[明]丁云鵬:《云山圖軸》

此外,《快雪堂日記》中提到的“諸吳”,還有著名學者吳元滿。此人生來就是獨眼龍,但家世豪富,在西溪南村中筑一小樓,書數千卷,潛心著述,是晚明著名的文字學者。其人精通書法,擅長篆刻,尤喜研習“六書”,編有《集古印選》。同時,他還是“徽派竹雕”的代表人物。其人的一些著作,也多由丁云鵬繪圖。

當時,無論是馮夢禎還是董其昌,都與歙縣西溪南吳氏有著密切的關系。沈德在《萬歷野獲編》卷二十六中提到馮夢禎,說他家《江干雪意圖卷》(即《雪霽圖》)。萬歷二十三年(1595年),董其昌將其定為王維真跡并題寫了五百余字長跋。馮夢禎死后,其長子伙同作偽者朱肖海臨摹了一幅,在前面了文征明隸書引首,并了董其昌、馮夢禎、朱之蕃三跋于后,以八百兩白銀賣給徽州富商吳新宇。

吳新宇即吳希元(1551—1606),此人為吳養春之連襟,與吳養春等五人一起被萬歷封為中書舍人。曾在揚州經商,家世富饒。史載吳希元喜蓄圖籍、古器,“鼎彝在棟,圖書在屋”,收頗豐。吳養春收的唐朝閻立本《步輦圖》,吳廷收的珍品王獻之《鴨頭丸帖》和顏真卿《祭侄稿》等,后來皆落入吳希元之手。

圖5,董其昌贈新宇(吳希元)山水圖扇頁

當然,在收過程中,吳希元等交過不少學費。例如,前述的《雪霽圖》即是一例。對此,同時代的博物學家、嘉興人李日華曾記述:“里中有朱肖海者,名殿,少從王羽士雅賓游,因得盤桓書畫間。蓋雅賓出文衡山先生門,于鑒古頗具眼,每得斷縑壞楮應移易補款者,輒令朱生為之。朱必閉室寂坐,揣摩成而后下筆,真令人有優孟之眩。頃遂自作贗物售人,歙賈之浮慕者,尤受其欺。”據說朱肖海技藝高超,連號稱“法眼”的董其昌,也時常被其所惑。文中的“浮慕”為仰慕之義,含有盲目崇拜的意思,這里提到的“歙賈之浮慕者”,指的應當就是吳希元等人。

(三)董其昌與西溪南吳氏

萬歷三十三年(1605年)馮夢禎的徽州之行,在西溪南接待他的是“江村”,亦即著名的收家吳廷。

吳廷,上個世紀九十年代,著名藝術史家汪世清曾有《董其昌的交游》和《董其昌和余清》二文已多所涉及。而今,隨著“徽學”研究的進展,特別是更多文獻之發掘,相關研究可望進一步拓展和深入。

吳廷又名吳國廷,字用卿,號江村,余清主,收歷代法書名畫甚多。此人與潘之恒一樣,也是徽商中的好事者,曾接待過不少前來“黃山游”的文人士大夫。

這一點,《豐南志》卷三有吳廷傳:

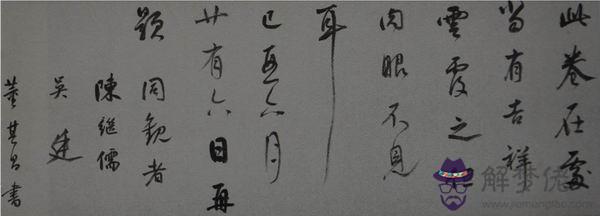

吳國廷,一名廷,字用卿,豐南人。博古善書,晉、唐名跡甚富。董其昌、陳繼儒來游,嘗主其家。嘗以米南宮真跡與其昌,其昌作跋,所謂吳太學書畫船為之減色。然尚有右軍《官奴帖》真本者也。刻《余清帖》,楊明時為雙鉤上石,至今人珍襲之,謂不減于《快雪》、《郁岡》諸類帖。……皆刻于萬歷中。清大內所書畫,其尤佳者,半為廷舊,有其印識。

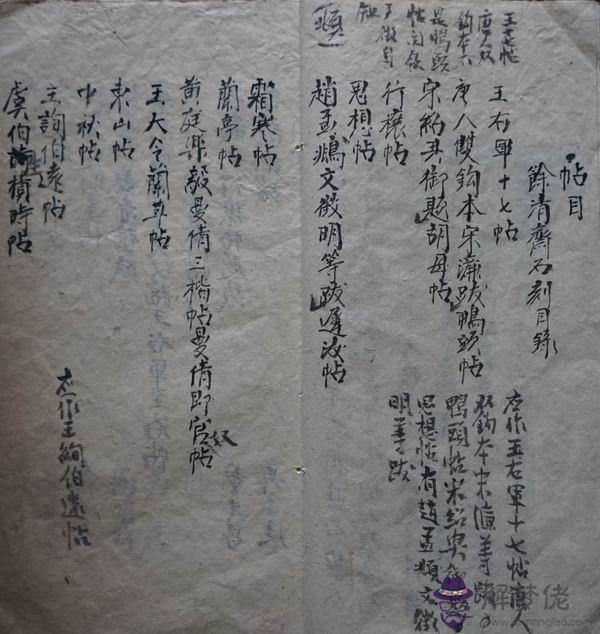

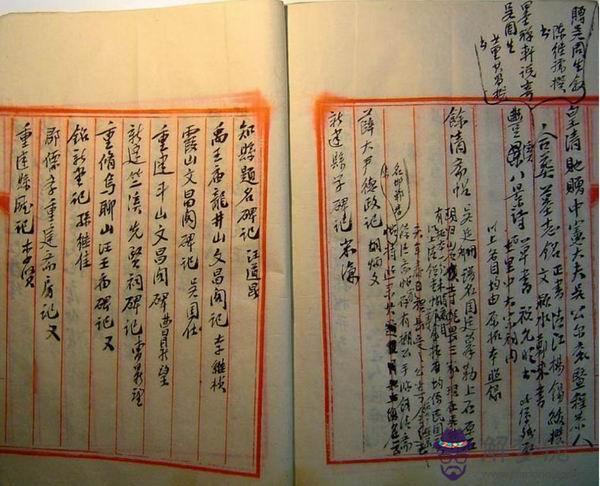

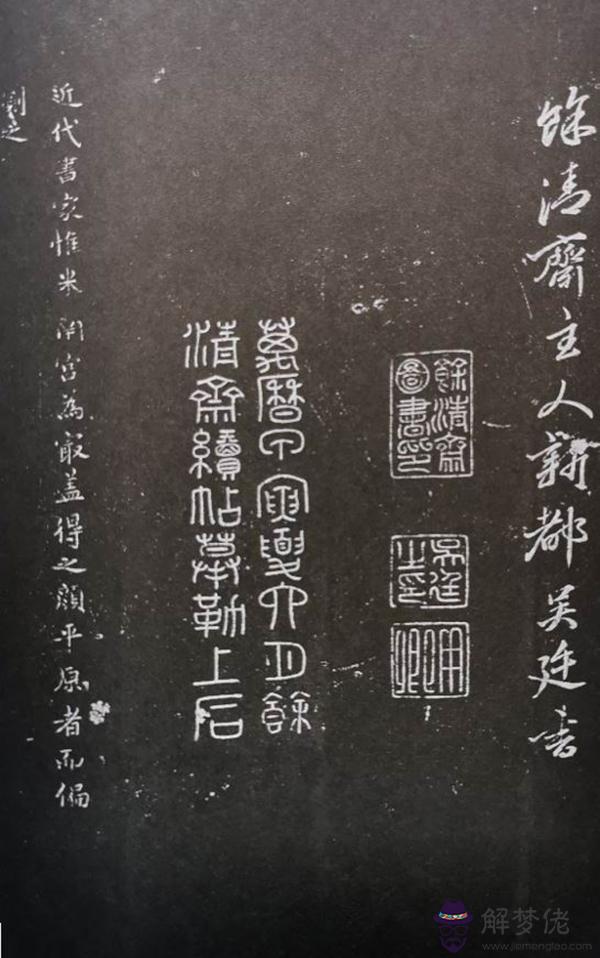

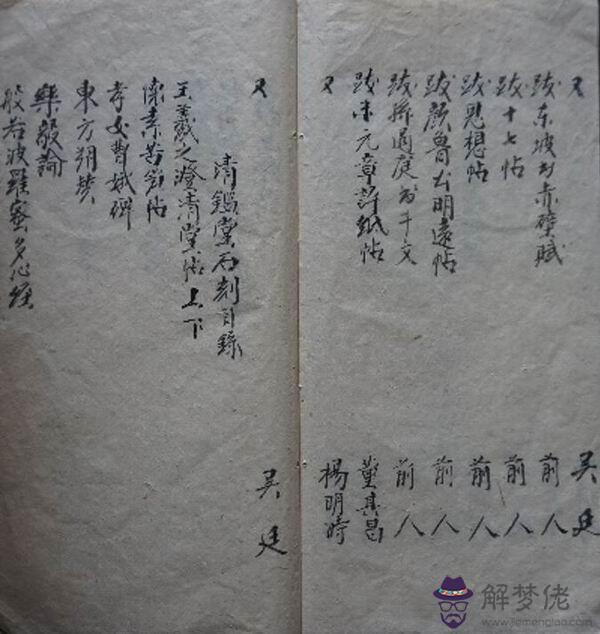

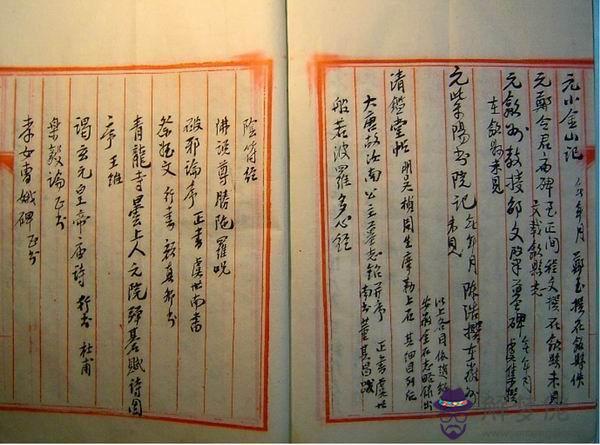

圖6,歙縣西干山“新安碑園”——《余清帖》《清鑒堂帖》之現

圖7,余清石刻目錄,見吳吉祜《古衣小記》抄本,私人收

《余清帖》自明萬歷二十四年至四十二年(1596—1614年),歷經鐫刻而成。原石存于西溪南村,后輾轉為巖鮑氏所。因長期不見原刻本,亦未見《歙事閑譚》《歙縣金石目》等的記載,以至于人們誤以為《余清帖》“皆為木刻,后毀于火”。直到1949年后鮑氏將原刻石獻出,世人才恍然大悟。《余清帖》現在收于歙縣西干山太白樓之“新安碑園”,尚存石刻三十六方,絕大部分仍較為完好。

《余清帖》為吳廷傾其所之晉、隋、唐、宋歷代書法墨跡,匯刻了王羲之、王獻之、、王珣、智永、虞世南、孫過庭、顏真卿、蘇軾和米芾等諸多名家名跡,并延請董其昌、陳繼儒評鑒,歙人楊明時以鐵筆雙鉤勒石。此帖一經刻本,即受到時人的大力推崇。例如,沈德就曾指出:“今日新安大賈江村名廷,刻《余清帖》,人極稱之。用其友楊不棄手筆,稍得古人遺意。”(《萬歷野獲編》卷二十六)楊不棄即楊明時,此人為歙縣邑城人,別號未孩子,其人“聰明妙悟,而于詩、于書、于畫,事事摩古,不肯少落時調,不無矜局,然至其合處,則亦今人所無。上路楊氏故富家,而如仲寬諸君,并多好事收,不棄晚出,猶及寓目,則已當其散佚之余矣,濡染賞鑒,為吳景伯、用卿兄弟所知,拉入都門。吳兄弟亦負博雅名,不棄雖孤狷,獨與交深,物物為其鑒定,一時名噪都下。尋歿于其寓中,吳氏歸櫬而恤其家”。上海博物館收有萬歷二十五年(1597年)楊明時所作的《滋蘭樹蕙圖軸》,由該圖題跋可知,當時楊明時客于吳廷余清中,而董其昌和陳繼儒也多次前來,為吳廷鑒定《余清法帖》所收歷代名人墨跡并作題跋。

圖8,[明]楊明時:《滋蘭樹蕙圖軸》

在吳廷《余清帖》的六十五篇評跋中,董其昌就作有十一篇。例如,現美國普林斯頓大學藝術博物館的王羲之《行穰帖卷》,其上有董氏的四個題跋。其中作于萬歷甲辰(1604年)的三題曰:“宣和時收右軍真跡百四十有三,《行穰帖》其一也。”再過五年,他又有第四個題跋:“此卷在處,當有吉祥云覆之,但肉眼不見耳。己酉六月廿有六日再題,同觀者陳繼儒、吳廷,董其昌書。”“己酉”即萬歷三十七年(1609年)。另外,《霜寒帖》后也有董其昌之跋:“吳用卿得此卷,余乍展三四行,即定為唐人臨右軍。既閱竟,中間于‘淵’字皆有缺筆,蓋高祖諱‘淵’,故虞、禇諸公不敢觸耳。小字難于寬展而有余,又以蕭散古淡為貴,顧世人知者絕少,能于此卷細參,當知吾言不謬也。戊戌至日董其昌書。”“戊戌”即萬歷二十六年(1598年)。

圖9,王羲之《行穰帖卷》上的董其昌跋文

吳廷,現代著名詩人、歷史學家許承堯有《題余清主人像》詩:“石渠寶笈斑斑在,名印縱橫發古馨,神年書畫舫,曾經饞煞董華亭。”在《歙事閑譚》中,許氏還指出:“吾歙豐溪吳用卿太學廷,所書畫,入清后半歸內府,著錄于《石渠寶笈》甚多。其中最著者,貯養心殿上等天字一號晉王羲之《快雪時晴帖》素版本,行書計二十四字。”《快雪時晴帖》自唐以后流傳有序,與王獻之的《中秋帖》和王珣《伯遠帖》為乾隆皇帝所得,貯養心殿內,名其室為三希堂。

吳廷,迄今為止研究最為深入者為汪世清先生,他在《董其昌和余清》一文中指出,吳廷并非起家鹽業,而是以經營書畫業得以收書畫名跡,他與董其昌的交往始于萬歷(1590年)。

圖10,《歙縣金石目》中有關《余清帖》的記載(西溪南文書未刊稿本,私人收)

圖11,現存的《余清帖》

(四)果園和《清鑒堂帖》

明清時代,江南文人與徽州富商縉紳有著極為頻繁的過從。對此,許承堯在《歙事閑譚》卷十二中提及:

祝枝山游歙,主西山汪氏彌月,為書《黃庭》。沈石田游歙,主臨河程氏,為畫一虎;又主潭渡黃氏,亦留畫而去。董玄宰、陳眉公先后至歙,俱主溪南吳用卿余清。……又主莘墟吳周生清鑒堂。周生名楨。兩家帖皆董、陳為選跋上石。今清鑒堂原石在溪南吳氏,余清帖原石為鮑蔚文所得。吾歙摹刻叢帖,以此兩家為最著。

西山位于西溪南和莘墟以北,而臨河和潭渡則分別位于西溪南東南和東北,此數個村落皆位于歙縣西鄉的豐樂河流域,當年都是徽商巨賈的桑梓故里。祝允明也曾到過西溪南,作有《溪南八景詩》,其中之一為《祖祠喬木》:“煌煌清奠崇岡,靈樹擎天拔地強。報功惟社稷,云孫追遠許烝嘗。千尋古色武侯柏,十畝清陰召伯棠。今日孫枝正蕃秀,愿移材干獻明堂。”該詩尋流溯源,狀摹了西溪南吳氏之世族昭著子孫蕃昌。

圖12,《豐溪八景圖·祖祠喬木》

迄今,在西溪南一帶還留有董其昌等人的一些遺跡,其中,最為重要的便是現在尚未受到當地重視的“果園”一景。對此,清人黃鉞在《與巴子(字慰祖)游豐樂溪吳氏園亭》中寫道:

豐溪富亭榭,有園名曰果。主人入門右,延客導之左。不辨桃李蹊,一例翠鬟亸。是時雨漲池,周堂深可舸。湖橋三尺寬,野竹亂飛笴。假山故招人,誰使跛御跛。有明吳周生(楨),此間富長者。奔走董其昌(與陳繼儒),小像為合寫。董時年八十,陳少三年也。周生微有須,四十年上下。小幅閑自題,蘇黃漫挦扯。……傳聞董少時,教授此村舍。名園十二樓,尚有畫一堵。已為俗手更,不蔽風雨灑。同時有二吳,(羽字左干,隆字仲道,皆家于此。)筆墨亦閑雅。合圖回廊中,蓋亦存者寡。剩有香光題,題屋瓦。即今墨尚鮮,想見筆初把。我來拂陳跡,水草幾沒踝【髁】。蹣跚到山亭,茶話可聊且。指點舊池臺,茲游難遽舍。高閣面清漪,溪山好無數……

圖13,西溪南果園舊跡,王振忠攝

數百年前的暮宴朝歡引觴醉月,而今早已繁華歇而滄桑易,殘存的迷人蹊徑假山喬木,令人不勝慨嘆欲語還休……

揆諸文獻,果園相傳是由唐伯虎、祝枝山所規劃,園內有徽商吳天行之妾瑣瑣娘墓。上揭詩題中的“巴子字慰祖”,即歙縣漁梁人巴慰祖,為清代著名的鹽商、篆刻家。當年進入果園時,仍然可見不少香光(董其昌)之題詞。詩中提到的吳周生(吳楨),是西溪南北面莘墟的著名收家。

此人,《豐南志》卷三有其小傳:

字周生,莘墟人。孝友樂善,昵古讀書,收法書名畫。與董其昌、陳繼儒為友,刻《清鑒堂帖》,皆經二人鑒定評跋,其目較《余清(帖)》為多,……其昌作《墨軒說》寄楨,歷敘所見古人名跡,跋者甚眾。楨亦以書名,石今豐南吳氏。

圖14,清鑒堂石刻目錄,吳吉祜《古衣小記》抄本

圖15,《歙縣金石目》中對《清鑒堂帖》的記載

《豐南志》還提及,董其昌寓居莘墟吳禎家最久,為作《墨軒說》,歷敘所見古人名跡,后有陳繼儒、吳士奇諸人跋。“半謂思翁隱以衣缽付周生,蓋周生亦以書名也”。吳楨與吳廷同時而略遲,于崇禎年間刻有《清鑒堂帖》。與吳廷相似,他也與董其昌、陳繼儒交好,過從甚密,所刻皆經二人的鑒定評跋。

(五)江南鑒賞時尚中的“吳人濫觴,而徽人導之”

圖16,[清]張琦、項謨:《尚友圖軸》,上海圖書館。(三排左為董其昌,右為陳繼儒,一排右為李日華)

從前揭的《豐南志》可以看出,歙縣西鄉的吳廷、吳禎等人曾接待過董其昌、陳繼儒等江南文人,而后者皆是江南一帶最負盛名的鑒家。對此,沈德在《萬歷野獲編》中指出:

嘉靖末年,海內宴安,士大夫富厚者,以治園亭、教歌舞之隙,間及古玩。……近年董太史其昌最后起,名亦最重,人亦法眼歸之,篋笥之,為時所艷。……比來則徽人為政,以臨邛程、卓之貲,高談宣和博古圖書畫譜。鐘家兄弟之偽書,米海岳假帖,澠水燕談之唐琴,往往珍為異寶。吳門、新都諸市骨董者,如幻人之化黃龍,如板橋三娘子之變驢,又如宜君縣夷民改換人面目。其稱貴公子大富人者,日飲,而甘之若飴矣。

吳廷便是沈德筆下的“好事家”。對此,現代著名畫家黃賓虹在《漸江事跡佚聞》之五“畫跡附目”中也說:

……玄宰與陳仲醇先后來黃山,于是相與交游之侶,如歙吳用卿廷、吳周生禎,皆出古法書、名畫共相摩挲。宣、歙舊族,收宋元明畫既精且富,而購置元四家之畫,價增倍蓰。王弇州《觚不觚錄》云:“三十年來元畫價昂,大抵吳人濫觴,而徽人導之。”正謂此也。歙之豐溪吳氏搜羅倪畫,當時最盛。

徽州地處萬山之中,但西溪南所在的歙縣西鄉,則是平疇沃野的山間盆地。此處鹽、典輩出,是徽州最為富庶的地區。清代乾隆時期佚名所著的《歙西竹枝詞》曾曰:“錢多無物足珍貴,不惜千金購鼎彝。漢玉哥瓷投所好,逢人夸說得便宜。”在歙縣西鄉的豐樂河流域,自明迄清,先后出現了《余清帖》《清鑒堂帖》、唐模鏡亭刻石以及歙縣棠樾鹽商鮑氏之《安素軒帖》等,這些碑帖之出現,都與明清兩代首屈一指的徽商巨子密切相關,反映了數百年間徽商在金石古玩鑒上的深厚積淀。

清代前期的吳其貞,在其鑒名著《書畫記》中指出:

余至溪南借觀吳氏玩物,十有二日,應接不暇,如走馬看花,抑何多也!據(汪)三益曰:吳氏物十散其六矣。憶昔我徽之盛,莫如休、歙二縣,而雅俗之分,在于古玩之有無,故不惜重值,爭而收入。時四方貨玩者聞風奔至,行商于外者搜尋而歸,因此所得甚多。其風始開于汪司馬兄弟,行于溪南吳氏,叢睦坊汪氏繼之,余鄉商山吳氏、休邑朱氏、居安黃氏、榆村程氏,所得皆為海內名器,至今日漸次散去。計其得失不滿百年,可見物有聚散,理所必然。

這段文字是說——明代中葉以來,富商大賈鑒之風盛行,其中的“汪司馬兄弟”,也就是汪道昆、汪道貫兄弟。而“溪南吳氏”,亦即西溪南吳氏。

后者,在萬歷《歙志》中亦有記載:“吳守淮字虎臣,溪南人,負絕異之資,父故饒,雖少,猶分鉅萬,即挾資豪游江淮吳越間,斥買重器,珍法書名畫,橐垂罄矣。……又斥買經子史集千余卷以歸,橐若洗矣。……尋知交于太函二仲以及豐干諸子,結有社矣。先所斥買者,業已散盡。……尋從廣陵還里,……竟以窮死。常自言曰:摩娑彝鼎,親見商周,咳唾珠璣,代宣綸綍,沉酣杯勺,夢入洪濛,雖有南面王,樂不以易此!”對此,汪世清先生也曾指出:“吾歙收書畫之風始于汪道昆,而實際上以收名家的是吳虎臣守淮,但因未留書目,收情況已不得而知。繼起者三家是吳新宇希元、吳康虞濬及其子士諤字蹇叔和吳江村廷(即余清主人),在西溪南多收家中是最富收的,可惜也都沒有留下書目,現在所知只是零星點滴了。”(見姚邦藻等主編《汪世清談徽州文化》,當代中國出版社,頁2004年版,頁150)

上個世紀九十年代后期,我在徽州收集到西溪南最后一位族長吳吉祜(《豐南志》的編纂者)整理、收的一批文獻,其中就見有《吳虎臣詩集》的抄本。

圖17,《吳虎臣詩集》抄本,私人收

從前引《書畫記》后所注的“己卯四月十四日”來看,當時已到了崇禎十二年(1639年),距離西溪南吳氏全盛時期已過了一段時間,“吳氏物十散其六矣”。其中,吳廷之收因其檔次高,而有不少為大內所收。據目前所知,現故宮博物院和故宮博物院所收的“三希”帖——《快雪時晴帖》《中秋帖》《伯遠帖》和顏真卿《祭侄季明文稿》、米芾《蜀素帖》等,皆曾為吳廷之舊。

汪世清先生曾指出:“豐南吳氏豐富的書畫收,特別是余清殷實的法書寶庫,在董其昌成進士以后的藝術生涯中,長期而集中地向他提供珍貴的資料,使他不斷地拓開藝術眼界,擴大臨摹領域,豐富鉆研內容,提高創作意境,從而必然會對他的藝術實踐和思想的發展產生積極的作用。”此一論述,畫龍點睛地概述了徽商豐富的收對于江南文人藝術創作之影響。而在另一方面,董其昌等江南文人與徽商的交往,亦極大地提高了徽州人的鑒水準。這主要表現在——明代中葉以來,徽商在江南各地大規模地收集古玩、文物,曾引起整個鑒賞時尚的變遷。至遲到紀,在東南的文化市場上,新安商人儼然成了操執牛耳的盟主——“徽人為政,以臨邛程卓之資,高談宣和博古圖譜”。當時,由于徽州人席豐履厚,獨具慧眼,賞鑒精到,以至于整個的審美旨趣都發生了根本性的變化。王世貞就曾說過,迄至明代中葉,在鑒時尚的嬗變中,“大抵吳人濫觴,而徽人導之”。而董其昌與吳廷等徽商的交往,正是吳人濫觴、徽州人推波助瀾的一個典型例子,這一點,對于晚明的文化風尚有著極為重要的影響。

責任編輯:于淑娟

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/415103.html