虎和羊兄妹合適嗎

文|聞思哲

在我所有 小時候的記憶里,南涯莊是我心中的地。

過去屬于魯中地區周村的南營鄉南涯村,現在歸了北郊鎮。

那個地方有大姨,有和我一起長大的安立表哥,有可以滿足一個鄉村孩子所有好奇心和新鮮感的果園、煙葉房、火車 ……

我大姨從小就疼我、喜歡我。

才寫這幾行字,我都無法抑住自己悲痛的心情,我的眼里噙著眼淚。

因為疼我、喜歡我的大姨去世好多年了。

從回來剛出高鐵口,一上車就迫不及待拿出開始寫這段文字,想寫寫大姨,寫寫我的表哥安立。

記得大姨是煤氣中沒的,大概是快到她老人家的忌日了吧。

反正這幾日在南涯莊、在大姨家的那些往事,一幕幕涌到我的眼前,涌到我的心頭。

這種情思強烈地追迫著我,驅使著我,控著我用文字來做一次真實的記錄和表達。

大姨對我的疼和喜歡,是從摟到她懷里開始的。

“文子來了,俺的外甥哎。”一看到我,兩眼就放光,一把就拖到懷里,“又長高了”,還摸摸頭,抱得緊緊的。

冬天要是見了,還得把我的手放到她懷里,邊摟著邊說,“你這孩子,手都凍爛了,一道道口子。俺那妹妹來,也不管你”,眼里好像都有淚。

后來長大了,抱不了了,就拍膀,“文子,太有出息了,沒白吃苦,你大姨沒白疼你。”

再后來我工作了,去看大姨,大姨還是那麼慈祥地看我,眼晴還是那麼亮,緊緊拉住我的手,從上到下看不夠,一個勁地說,“多回來玩玩啊,工作可別太拼命啊,你也老大不小了。”

我給她帶點點心啥的,送上點錢物,又說“你又花錢干啥,有空來看看我就行,時間長了不見你,想煞俺外甥了。你們在外花銷大,日子也緊巴,千萬別再破費了。”

寫這些的時候,大姨似乎就在眼前,我能看到她的眼晴,感受到她懷里的溫暖和緊緊拉住我手的手,記得她所有的笑貌音容,她就那麼目不轉晴地看著我,手緊緊地拉住我。

要走了,她總是戀戀不舍地拉著我的手說,“呆了這點點功夫,還沒親夠呢。”“你要看的親戚也多,朋友也多,時間也金貴,走吧走吧。”

送我到門口還不行,得送到胡同口,送到大街上。

我不斷地回頭,大姨不斷地揮手,邊揮手邊抹淚,邊說“再來啊”,生怕我聽不到。

可這樣的疼我、喜歡我的大姨卻是走了,再回望,再尋找,回應我的只是無盡和綿綿。

大姨過世的消息是安立表哥打給我說的。

聽到“你大姨沒了”這一句,我“啊”的一聲淚馬上下來了,在辦公室強忍住沒哭出聲,但已經講不下去了,沒有掛表哥的,我就憋屈地哭了。表哥在“喂喂喂”,我卻不敢拿起話筒,只任眼淚嘩嘩流下來——

那個給我溫暖懷抱的大姨,那個輕慰我的大姨,那個沖我笑得那麼好看的大姨,你的外甥長大了啊,吾欲養欲回報而親不待,而親真的不待。

我至今深感自責的是,我沒有去送大姨最后一程,也沒有去祭掃過她的墓。

哪天啊,我得去那看一看,也許大哭上一場,讓大姨知道她心疼得喜歡,歡喜得心疼的外甥還念著她,想著她,才會心安一些。

我歷來主張,若無萬分必要之特殊情況,至親至愛的人呼喚、需要,要召之即去:重大危難生死離別關頭尤其不要缺席。

而我沒有做到,深以為悔。

我的筆寫不下去了,因為眼淚直流,倏爾滿面。

車到了地方,我讓同事們先下車,因為我的淚已經止不住了。

聽我娘講,大姨叫劉桂英,家就是南涯莊,是她同母異父的姐姐。

小時候我很愿意在大姨家住下。

因為大姨好,大姨夫叫安義善,一位退伍的抗美援朝,極好,還有倆表哥,一個表姐,一個表妹,其樂融融的一家人。

起先是住在一個地主家的院子里,大姨家好像住西屋和南屋,北院好像還有個大院子,有一口井。

后來讀魯迅寫的閏土,我覺得那個院子就極像,有“阿德,我的覆盆子和木蓮們”的感覺,甚至弄蟋蟀的情節都極像。

房子極其氣派,青磚青瓦,飛檐斗拱,高屋大窗,有的地方還嵌著石雕或磚刻。

記得那時候農村衛生條件差,炕上有跳蚤(老家叫革Guo蚤),屋里有蚊子。

我們幾個表兄妹擠在南屋大炕上,一會說“大姨有革蚤”,大姨就跑來,和我們幾個捉。

我們說是捉,更多地是鬧,手拍到一起了,頭碰一起了,誰的坐誰身上了,革蚤一蹦一跳,我們是連蹦帶跳、帶撞帶碰,笑聲不斷,鬧聲一片。

大姨說著“你們這些小生的”(這是我老家的俗語,此處顯大姨對我們疼愛之意),邊轟我們一邊去,邊專心找革蚤。

看到一個,眼疾手快,馬上拍下去,小心翼翼地把手收攏,一點點收縮,拇指和另一個手指慢慢靠攏,把革蚤夾起來,要麼捏死,要麼放到嘴里咬死,一口吐出來,好像才解了心頭大恨似的。

睡到半夜,蚊子又進了帳子里,我們大喊,“大姨,有蚊子咬俺咧!”

大姨又跑來,穿著短衣短褲,說“你們這些熊孩子,睡覺也不老實,蚊帳都蹬開了”。

要麼用手拍死進來的蚊子,要麼弄個碗倒上水倒上,拿根細樹枝攪攪,然后拿著細枝沾上,用嘴到處吹著,算是人造噴霧器。

那時候物質匱乏,也許沒有小噴霧器,要麼也許有,但沒有錢買。

我們更多的時候趁機戳擊大姨,大熱天穿得少,這個伸手摸下腿,那個伸手摸下奶。

我們笑,大姨也笑,說都多大孩子了,也不害臊。

南涯莊之所以是我心目中的地,因為這種歡樂印象太深刻了。

哦,對了。

想起來這地主叫啥名了,好像叫段小。

安立表哥曾經給我講過。

據他講,這個地主與別的地主不一樣的地方是此人一身武功,善使雙槍且槍法極準,一個銅錢扔天上,抬手保證百發百中,一般人還接近不了他。

因同同流合污被“一馬三”的武裝智取。

聽說是趁其早上起床,臉上打滿肥皂時,被我方人員從后面抱住,他睜不開眼,無法拿槍無法施展功夫,而被擒被。

時分地主房產,姨夫家赤貧,就與別人一同合住了這個院子。

到大姨家,吃是一種期盼,于我是一種習慣。

記得有一年冰天雪地,去大姨家吃到了稀罕物。

說東北親戚捎來了一些梨,放在院子里凍了。

我們就拿出來啃啊,像冰疙瘩。

但那時候也稀罕啊,后來好像放開水里化開吃的。

后來,我上周村上初中又上中專了,家里糧食也緊張,也沒多少白面吃。

每次上學,都要先到大姨家,把大姨備下的一包好吃的帶走。

要是換鍋餅和火燒的還沒來,她就說先別急走、再等等。

等聽到叫賣聲了,從缸底挖出一大瓢麥子來,邊喊那賣家。

那知道我,說你外甥又來了。

大姨忙不選地說,是啊,換點讓他帶著去上學。

有時候火燒還有余溫,麥香四溢。

大姨用塊布一包,說帶著吧,別餓著俺外甥。又順帶帶上點腌菜或其它吃頭,我就開開心心騎上自行車走了。

大姨家后來承包了村里的果園,我也便有了一個更好玩的地方。

那時候還沒有紅富士,主要是一些老的品種。

從蘋果開花,我的心就隨著蘋果長。

隔不長時間就去看一看,在里面可以撒著歡地玩,在果園里燒只野兔、燉鍋狗肉,有時候炒個土雞,那味道絕了,吃著真敞亮。

從蘋果剛開始有形,我們就偷偷摘了吃,又酸又澀。

蘋果熟了,大姨、姨夫邊張羅著收果子,邊囑咐我,你想吃啥就自己去摘。

我喜歡那些長在向陽的枝子上的,又大又甜。

我也開了眼界,嘗到了各種蘋果的滋味。

小國光,個頭小,脆又甜;大國光,個頭大點,但口感不如小國光;金帥,是黃黃的,那個香是從里及外的;青,可能是新品種,個頭比較大,吃上去不脆,一種糯糯的甜。

在蘋果園的窩棚里也是一種享受。

你想想啊,晚上風吹著很涼爽,送來滿園的蘋果香,又有星星月亮,伴著一兩聲的狗叫,多美!

如果是收獲季,窩棚底下堆滿了一筐一筐的蘋果,可以說,熟睡在濃濃的蘋果味兒中了。

呼吸著滿是果香的空氣,多享受啊,是真正的香棚寶窩。

一直到現在,我看到果木烤鴨這四個字,都能回憶起那片果園、那些果香,甚至從烤鴨里能出一些果木的味道。

果園好處是大,孩子們跑得開,分幫扮演和打一仗。

玩的游戲,小伙伴半天也找不到。

那里豈止是果園,簡直就是我們恣意的樂園。

表哥比我大不了幾歲,他屬虎,我屬羊。

在我的童年生活中,表哥絕對是個人物。

表哥是個人,小兒癥患者,一條腿細得很,走路得靠拐棍,而且一瘸一拐。

但在我們眼里,表哥就是個般的存在,好像更使他顯得偉岸。

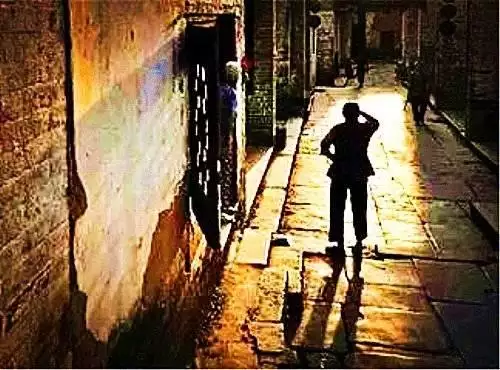

能讓安立表哥帶著玩,那是一種榮幸,跟他走在大街小巷,那是一種神,也能感覺出村里人對他的尊重。

表兄弟當中,他威信更高。

我媽四個姊妹,加起來十四個孩子。

表哥當然最喜歡帶我玩。

表哥長得白,個子也差不多一米七,濃眉大眼的,眼晴也特別亮,高高的鼻梁,五官比例也好,臉上寫著樂觀、聰明、堅強、堅定,嗓音還渾厚,中氣十足,口哨吹得那個嘹亮無人能比,唱得歌也非常好聽。

如果不是,可能是個演員的料。

我對表哥的崇拜在于他知道的特別多,手又特別巧,跟他玩能玩出花樣來。

他的手特別大而有力,我想是天天拄拐的原因。

“文子,你等著。”邊說邊忙活,一個帶杈的樹枝,經過他刀劈斧砍,綁上皮筋或者用剪子剪下的一段自行車舊內胎,妥妥的一把彈弓出來了。

有時候是用根粗鐵絲,我們叫八號條的,拿把鉗子左彎右折,一會做出鐵把的彈弓來。

然后找幾顆不大不小的石籽,抬手幾乎不空,一會一只麻雀下來了,一會一只蟬或叫或不叫落了地。

捉井里的田雞,綠色的,我們也叫蛙(Wai)子,表哥用彈弓能打,也能找根棍,頭上綁上根八號條,用錘子敲出個尖來,做成個叉,伸到井里,一會穩準狠地叉上來。

他還教我們抓一把麥子,塞嘴里嚼面筋。

嚼得差不多了,吐到手里,從水缸里舀瓢水,邊沖邊洗,麥子皮洗沒了,就剩下了粘蟬。

又是一根長長的竹桿,綁上根細樹枝,把面筋捏上去,循著樹上的蟬鳴,選準一個目標,從樹枝樹葉的空隙中悄悄接近目標,以防止任何葉響驚蟬。

竹桿收回的時候,十有會聽到蟬被粘下來發出的的。

麻雀有幾種捉法。

一種是閏土干的,在院子里用小棍支一個臉盆或大筐,小棍上拴根細繩,一直順到西屋里。

我們關上門,從門縫中觀察,不敢出動靜又盼著麻雀馬上飛下來。

那時候農村孩子都玩這個,也許麻雀也學精了,并不是每次都能誆到。

有時候它們來了,小心地在轉來轉去,時不時抬起頭來警惕觀察。

這時侯,我們的小心臟提到了嗓子里,大氣不敢出,能聽見彼此心跳聲。

一旦有進去的,不能貪心,得抓緊拉繩子,否則麻雀也知道危險性,一眨眼就跑了。

也有的時候,半天沒有麻雀來。

大雪天用這種辦法更好,收獲多也好玩。

也許麻雀們餓了,沒地方找吃食,只好冒險。

第二種捉法簡單。

夜深了,麻雀們鉆到屋檐下、房梁上的窩里睡覺,手電一照傻了,用叉子或 弄下來。

也有警醒的飛起來,弄得幾根麻雀毛在飛。

還有第三種捉法。

那時候我十幾歲了,表哥開始玩。

裝上鐵砂子,瞄準,一扣,幾只甚至十幾只麻雀就下來了。

我不敢放槍,瞄準的時候閉眼,一般打不著。

表哥還帶我們從樹底下用手摳知了猴(蟬的幼蟲),其實我們那把蟬叫shaoqian,把知了猴叫知了龜或shaoqiang龜。

還到豆子地里打豆蟲,捉咬怪(蟈蟈),還有帶著我們到場院里用掃帚拍蜻蜓,等等,好玩的事多了去了。

小時候有吃頭屬于至樂,而表哥最善于做飯,刀功極好,土豆絲切得又勻又細。

最拿手的是把田雞扒了,麻雀褪毛,用刀跺得細細的,用辣椒一炒,點上點醬油,米炒麻雀,辣炒田雞,味道美極了。

煎餅一卷,吃著享受。

蟬也可以米炒,也可以和知了猴一樣用油烹著吃。

豆蟲和蟈蟈沒炒過,晨架在火上烤著吃。

豆蟲一烤,油就出來了,酥了,特香,有嚼頭。

蟈蟈基本上不用烤太久,烤焦了,是一種好像芝麻的上等香。

當然,那時候這些動物都沒有列入禁食動物之列。

表哥也許自知,那個時代供他選擇的生計并不多,所以學得也勤奮也巧。

他到周村找了個師傅,學會了修收音機、修表,從此大姨家成了街坊鄰居的集中之地。

我經常看到表哥在忙活,一會兒說“嬸子來了,快坐下。你的收音機是哪個地方壞了?正好有替下來的一個件,我找找給你換上了,你看行?”

嬸子拿起收音機擰開,又哈哈得響了,忙問多少錢。

表哥說這個就幾毛錢吧,或者干脆就不要錢了。

后來我想表哥的聲譽,可能也與他這種樂于幫人的性格有關。

他經常說鄉里鄉親的,小小不然就算了,也不好意思要。

不過,我也不知道,這是不是他終究沒堅持下來的原因。

還有因為這些東西換代也快,文化底子可能跟不上趟。

總之,他的修理生意沒有堅持下去。

表哥還常帶我去看火車 ,那是膠濟線上德國人一個小車 。

我說那時候火車 有一個日本子的炮樓,炮樓里住著一個日本子,管著南涯莊周圍好多村子。

南涯莊、北涯莊、東涯莊、西涯莊,這四個村名我沒有考據過,估計得名于東側孝婦河一個叫黃土涯的地方。

這里按下一筆,北涯莊是我姥娘家,以后再寫。

說到南涯莊的烤煙房,大姨家住莊子西南角。

從家里出來往南走不遠,去火車 的方向,就看見間瘦瘦高高的房子,我們村沒有。

表哥說這叫烤煙房,烤煙葉的。

我印象中大姨是抽煙的,也喝酒。

卷的煙葉可能就是村里烤的。

后來村里辦了個酒廠,出酒的時候很熱鬧,但也沒辦幾天。

那時候對德國人沒有印象,到火車 看了德國人房子,一溜平房,就感覺很敦實,似乎還有個水塔。

炮樓子我沒見著,到火車 主要是看火車,“噴氣式火車”,來的時候一聲汽笛吭哧吭哧噴著汽來了,煞是壯觀,走的時候又是一聲汽笛。

穿的鐵道工人揮了揮手里的信號燈,跟李玉和似的,很瀟灑。

然后又是吭哧吭哧地冒出白汽啟動,速度一步步提起來,我們就數一共多少節車廂,直到車淡出我們的視線。

最興奮的是看到軍列,我們就數上面的坦克、汽車,看著車威風凜凜地通過,要是在 上停下來就更好了,但一般都不會停。

人的閱常會有代入感,把過去熟知的地方帶到閱讀之中。

我看《Black Horse》,時常想那個騎黑駿馬的少年是我。

而道路則是南涯莊周邊的那些土路,馬蹄帶起來的泥土味,小路開滿野花的香,一望無際的莊稼,路邊清澈的小溪,甚至我都覺得那個小 就是黑駿馬常去的火車 。

安立表哥的日子過得一直也比較普通。

我有了嫂子,有了小侄子春子。

這些年我們都長大、變老,各人忙各人的事,我們也極少見他,他偶爾會打個,問長問短。

問他有什麼事吧,他說,“沒事,就是想你了,有空回來看看,挺好的,你也甭掛念。我自己能行,也不給你添麻煩。”

大姨家后來在老房子前面不遠蓋了新房子。

房子東邊好像是大隊的院子,后來一位姓左的盲人,帶一家人住進來了。

這盲人是個說書藝人,唱得好說得好拉得琴也好,每到晚上擠滿了聽他說書的人。

我記不得具體的了,大概《》《》之類。

從這些看出,雖日子窮苦,苦也有樂事,有樂的過法。

我經常在想,南涯莊,大姨,我的表哥,已經刻在了我的印記中。

想起南涯莊就是一縷陽光照進心里,甚至只有清澈透明的陽光,清山綠水,人畜無害,沒有什麼陰云霾。

我想歸結起來是一個“真”字,真而不假、不裝的感情,純樸純潔的感情,有感而發的感情,純潔的善良,那是流淌在我心中的永不干涸的清清溪流,春風化雨,潤物無聲,滋德養心,醞釀人性的芬芳。

它使人純凈、沉靜,是一種原生性慢生活的典型,生活的原味沒減一分,也沒有雜質的異化。

南涯莊是我的地,是我的桃花源,是我的樂土。

雞犬之聲相聞、人與人簡單而自然的生活,鏡鑒著來路、現世和未來。

我和妹妹俊、芬每次談起南涯莊都感覺難以忘懷。

我們仨都說大姨最疼自己,都說到大姨家多次帶走過香噴噴的火燒和鍋餅,都爭著訴說大姨有種種好,甚至說大姨就一個親娘,仿不這樣說,不這樣激烈地爭論和分享,就對不住大姨。

那個窮苦的年代,這種真愛、這種親,是掏心窩子的,是裝也裝不來的。

大姨的墳上也許長滿了草,也許歷久而不知埋在何處,但大姨在我心里是活著的。

安立表哥過著一種自強不息的生活,雖清苦,但仍頑強地笑,依然在鑄造著他的尊嚴和品質。

我也親眼見證了大表姐的相親,姐夫是我們村的徐加緒,本來也熟,又親上加親。

大表姐來到我們村,有形無形地鞏固著與南涯莊的 和親情,延續著強化著我與南涯莊的。

大表姐一家也充滿樂觀,大概是家傳吧。

南涯莊, 大姨、表哥, 大姨一家人,還有莊里的鄉親,鄰居的嬸子一家,以及我的小朋友安靜,還有太多的記憶和故事,在此就不一一述說了。

這是一個再普通不過的村子,也在經歷著其它中國村子一樣的變遷和文化上的嬗變。

人們早已了貧困和清苦,過上了富足的小活,正在追求下一步的夢想和美好生活。

對新的渴望、對將來的暢設與對舊的依戀、逝去的回嚼,交織混融,攪拌著鄉愁,攪拌著人情世故,攪拌著鄉愁,攪拌著深沉而持久的思與慮,甚至衡檢的標準。

王充有言,如心揣度,以決然否。

許多事情,我們常以己心揣度之,猜測之,然后再想當然。

子非魚,安知魚之樂,安知魚之歡,安知魚之思,安知魚之想,安知魚之憂,安之魚之難。

游著,歡之樂之,悅之享之,思之所想,想之所想,樂而忘憂,樂而忘難,樂而忘乎,豈不哉。

有人說,魚沒有思想,沒有意識,不敢茍同,需要研究。

人有悲歡離合,月有陰睛圓缺,此事古難全。

其實今天難全,將來也難全。

全則終,全則亡,全則始缺,全則無趣。

清苦之中有其樂,富足之中有其憂,也是生活的生動、生動的生活。

大道無垠,大音希聲,大象無形。

說,道可道,非常道。營魄抱一,能無離乎?專氣致柔,能如乎?

五音令人耳聾,五色令人目盲,五味令人口爽,馳騁田獵,令人心發狂。

本源性、本質性的東西是天下萬物的規定和,萬變不離其宗。

道的本質,原不在于平凡或偉大,原不在于高貴或卑微,原不在于熱鬧或清寂,原不在于華麗或寒磣。

道極普通又極神秘,極平常又極玄妙,道不遠人,道可感悟,與自然,與人性,與至善,存在于真實的生活中。

如此說來,南涯莊是我的樂土,也是我永遠無法領到的學校。

經年累月,她如一串串鮮活的音,劃過長長歲月,時時讓我打開心靈的風景。

回望依稀,它行走在時間與空間的永恒里——

滿滿煙火氣,悠悠潤我心。ကॾက

找記者、求報道、求幫助,各大應用市場“齊魯壹點”APP或搜索微信小程序“壹點 ”,全省600多位主流媒體記者在線等你來報料!

以上就是與虎和羊兄妹合適嗎相關內容,是關于生肖的分享。看完生肖虎羊兄妹后,希望這對大家有所幫助!

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/414000.html