施舟人(Kristofer Schipper)教授在《道教在近代中國的變遷》中這樣講解中國的信仰變局:

2017年泰山碧霞祠“慶賀泰山神東岳大帝圣誕祈福法會”

如果說一個人的名字就是他的生命密碼,母親卻是到了七十歲的生日這一天,才解鎖這個密碼。

母親1948年生于潮州,她的名字里有一個“岳”字,潮州話讀ngak,短促而響亮的入聲字。在潮州這樣強調女子溫良恭順的傳統社會里,一個女孩子是不會用“岳”這樣的硬氣大字來做名字的,母親所在家族的姐妹們,多用“春”、“麗”、“秀”來做名。母親自小住在潮州城中心西馬路的深巷子里,整條巷子都是同一個宗族的后代,平日里,大家都叫她“阿岳”,不知道的人以為這是在稱呼一個陽剛大漢呢,誰知應聲的卻是脆生生的女聲。

外公育有三女一男,母親排在老二,在她之前外公生了三個女孩(兩個在抗戰期間夭折了),男丁遲遲未能出現。母親一直認為,或許“岳”字蘊含著外公對于男丁的祈盼,因此她也從未問過外公給她取這麼一個硬氣的岳字,究竟有何真意。

心理學家說,名字形塑了一個人的自我心理期待。母親確實就是這樣的。比母親晚兩年出身的舅舅占盡了父母的疼愛,她認了這樣一種女子的“老二命”,于是也就一直以“岳”字的硬朗來期許自己——不與弟妹爭吃穿,初中一畢業就進廠當工人,年年工作先進,23歲就被選為共青團潮安縣常委,后來嫁了當兵的我爸,放棄了潮州工作,到湛江當了軍屬,1980年代復員回潮州,很不容易找到百貨公司的售貨員工作,沒幾年就遭遇下崗,之后在私人老板的小貨倉里打工,天天騎著大三輪車送貨,扛著百斤重的貨品上下樓梯。

印象中,母親從來不講究衣著打扮,小時候我經常羨慕把女兒打扮得漂漂亮亮的“別人的媽媽”,不免抱怨幾句,總是惹得母親嚴厲地呵斥:“姿娘仔穿得‘花娘花艇’(潮州話),得不到別人的尊重!”成年之后,作為一名反省“性別塑造”的女性學者,我有時會追問自己對于“打扮”的罪惡感從何而來,這時候,母親名字里那個“岳”字就會成為根源之一。然而屢次探問母親這個字的含義,母親總是推以“當年你外公怎麼想的,我也不清楚”之類的理由。

去年四月底,父親母親到北京來小住一段時間,恰逢4月24日(三月廿八日)是母親農歷生日,還是七十大壽(潮州人一般以虛歲為壽年),于是我提議到泰山去過壽。4月24日那天上午,七十五歲的父親和七十歲的母親步伐矯健地登上泰山極頂,氣喘吁吁跟在后面的我還在感嘆,過生日的母親,元氣就是旺盛啊。經過碧霞祠之時,聽到鐘鼓聲震、贊韻裊裊,身穿大羅天袍的道士們魚貫而出,在東岳大帝神像面前頂禮膜拜,原來正在進行“慶賀泰山神東岳大帝圣誕祈福法會”。母親站在觀禮的人群里,神情莊嚴,突然間,她捏緊父親的手,喃喃地說:“原來我是這個岳!原來我是這個岳!”

三月廿八日,東岳大帝圣誕。在泰山碧霞祠的圣樂之中,母親仿佛穿越回到她出生的69年前那一個清晨,在省尾國腳的廣東潮州,一名女嬰呱呱落地,她的父親雖然失望于她的性別,然而一想到這是一個在東岳大帝降凡的神圣時刻出生的女孩,于是把“岳”字作為祝福放在她的名字里。

2017年泰山碧霞祠“慶賀泰山神東岳大帝圣誕祈福法會”

“原來父親是為了記念東岳大帝的圣德啊!”母親至此恍然大悟。走出碧霞祠,她立刻撥通大姨的電話,告訴她這個大發現。“父親飽讀詩書,他取的名字一定是有這麼深意的。”電話那頭,大姨又說,但是沒聽過潮州人拜東岳大帝的。“潮州城確實沒見過東岳大帝的神位…..”母親自己也困惑了。而且潮州距離泰山二千多公里,就算是現在,“五岳”“東岳”對于潮州人來說也是遙遠的存在。在母親的潮州朋友圈里,沒有幾位登過泰山的。

尋找潮州城的東岳大帝信仰痕跡,解鎖外公留下的名字密碼,于是變成我的一個研究課題。

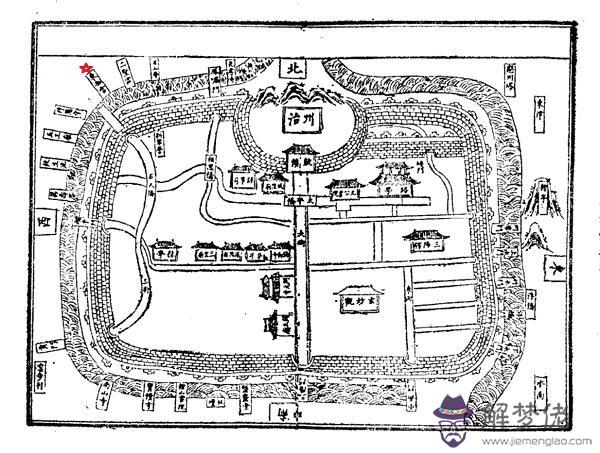

東岳信仰最早源起于泰山崇拜,后來經過帝王封祀、道教介入、香社興起等不同途徑的傳播,發展成影響全國的信仰。北宋的宋真宗通過封禪泰山等一系列神道設教的國家行為,使得東岳信仰迅速推廣開來,各地廣建東岳廟或東岳行宮。明代正式將各地東岳廟列入官方祀典,萬歷四年,張居正為北京東岳廟撰寫《敕修東岳廟記》中記:“國朝正統中,益恢崇之,歲遣太常致祭,熯旱則禱焉。”有明一代,形成了 “東岳之廟,遍于天下”(明孝宗《重修東岳廟碑》)的信仰格局。潮州雖然地處“省尾國角”,卻是華南較早開發地區,隋朝開皇十二年(592年)置州府于潮州,此后歷經韓愈、陳堯佐等州官之儒家教化,宋代潮州已被稱為“海濱鄒魯”。從宋元時期地方州府的宮觀建置來考慮,潮州建有東岳廟,應該是理所當然的事情。然而筆者搜遍現存的6種明清潮州地方志,未能找到東岳廟的文字描述,所幸,在明代《永樂大典》現存卷五千三百四十三的潮州府城池圖上找到了。

《永樂大典》的潮州城池圖

這張地圖被認為是宋、元、明三代城池圖的重疊,圖上明確繪出廟宇計有:開元寺、玄妙觀、城隍廟、關王廟、三皇觀、二圣廟、東岳廟、凈慧寺、五王廟。由于潮州府治由宋代到近代從未變更過,對照現在地圖,明初潮州的東岳宮位于城西的西湖山上,于二圣宮之右。這張地圖無疑是潮州東岳廟存在的確鑿證明。明嘉靖《潮州府志·卷八·雜志·寺觀》記載的廟宇,只有開元寺、玄妙觀、城隍廟在《永樂大典》出現過,這大概反映了明代永樂年間到嘉靖年間,潮州的信仰格局曾經發生較大的變局,東岳廟、三皇觀、二圣宮等道教宮觀退出歷史舞臺。就算是宋元時期地方州府“標配官方道觀”的玄妙觀,到了嘉靖年間(1522年~1566年)也成了《潮州府志》所云“今廢”的狀態。在潮州府下轄的各縣,東岳廟被侵占或挪用,明隆慶六年(1572)潮陽知縣黃一龍在東山的東岳廟舊址營建韓祠,奉祀潮州刺史韓愈。揭陽的東岳廟建于明代洪武年間,兼祀唐代死節的忠臣張巡、許遠。本來在宋元的道教神靈體系之中,張巡、許遠是為東岳大帝執法的下屬,名為“東岳押案、陰司都統使”,然而明代以后張許的信仰在潮汕地區越趨興盛,二將被稱為“雙忠公”,揭陽的東岳廟后來屢次重建,改名“雙忠圣王廟”。

作為東岳信仰主體的東岳廟,目前在潮汕地區(古代潮州府管轄區域)僅存的只有揭陽、潮陽、饒平三處。考慮到外公生平未曾踏足這些地方,東岳信仰的線索,恐怕還是要集中在潮州府城內找。讓我略感意外的是,原來潮州的宗教中心、佛教名剎——開元寺,在清末民初也建有東岳殿,祭祀東岳大帝。光緒三十一年甲辰(1904年)五月,潮城巡警局占用開元寺之東廊、客堂后廳、神農殿、東岳殿、關帝殿及云水堂等處。(《潮州開元寺沿革史》,《潮州文史資料》第10輯)1915年東岳殿舊址改辦潮安縣乙種商業學校,新中國成立初被占為市場、電影院,1990年代歸還開元寺,現建為佛殿。不過,當代的開元寺恐怕對于這種“佛道雜糅”的寺史較為陌生,該寺的幾種介紹文字中,將東岳殿寫成“東獄殿”(達亮:《潮州開元寺》,廣東人民出版社,2005年版,第11頁),顯然這是將繁體字“嶽”誤為“獄”字。

明代之后,各地城隍廟也會奉祀東岳大帝,因為在中國陰曹冥府體制之中,城隍爺的頂頭上司就是“掌管人間生死,主召人魂修短”的東岳大帝。清代袁枚的《新齊諧》就有記述城隍受賄被東岳大帝革職查辦的故事。明太祖洪武二年正月,“封京都及天下城隍神”,規定天下縣級以上的行政機構所在地建立城隍廟。明代的潮州,一府管九縣(海陽、潮陽、揭陽、饒平、惠來、大埔、澄海、普寧、豐順),所以也有“一府十城隍”之盛況。海陽縣既為縣治也為州治之所在,州府城隍和縣城隍兩座并列,坐落在海陽(潮州)城的州學之后(今太平路百花臺側)。

與北京、杭州等地的東岳廟設置三十六司或者七十二司一樣,潮州城隍廟也配置了冥府各個官僚部門,比如主管快速降下現世報應的“速報司”,漸漸地,這個冥府“報應督辦處”由于更能響應信徒的祈禱,聲名甚至超越了城隍廟正主的城隍老爺和東岳大帝。清末文人林大川在其所著《韓江記》中說:“我潮神明最顯赫者,潮陽雙忠、揭陽城隍、澄海北帝、海陽速報司。”至今潮州有句俗諺“速報爺食多城隍公”指的就是海陽縣城隍廟的這一習俗。

1937年2月,潮州府城隍廟突然關進三千多尊神像,變成了“神像集中營”。前一月,李漢魂將軍率部進駐潮州,厲行“革除迷信”,當時新聞報道以《潮州菩薩大倒霉 軍政當局廢除神像》為題報道云:“粵人迷信之風,較任何一省為尤,而潮州一地,尤為全粵之冠……由特務營士兵用貨車將各神像木偶押運至城隍廟集中安置,如系土像者,則以鐵器搗毀”。李漢魂將此次行動形容為治潮功績:“我與地方負責人商定,除保留文、武兩廟、有正式僧尼主持的庵寺,以及當地特崇的青龍廟外,其余祠廟均廢,神像集中于城隍廟,廟堂移作公用。”(《李漢魂將軍文集》上集,中國社會出版社2014年版)1938年春,隨著李漢魂師部移防粵北,這三千多尊落難的神像立即被各廟迎回圣駕,潮州城又回到大廟小廟四時祭祀的日常節奏。

1937年2月22日,上海《福爾摩斯報》對“潮州菩薩大倒霉”的報道。

真正動到潮州信仰體系根基的,還是1949年之后的歷次革除迷信運動。老人們告訴我,曾經作為菩薩集中營的府、縣城隍廟于1957年被拆毀,城隍神像也不復存在。1966年潮州城也掀起過“打倒一切牛鬼蛇神”運動,城里所有的廟宇在這場運動中被拆毀,開元寺的四大金剛頭像被割下來,放在板車上,繞城游街批判。母親是1948年生人,她從記事起就生活在對于“迷信”噤若寒蟬的時代氛圍之中,可以想像,在她不斷對自己名字產生懷疑的少年時期,那個賦予她名字意義的“岳”字所代表的神靈“東岳大帝”,早就被掃進歷史垃圾堆里。

關鍵是,掌握著名字密鑰的外公,在1949年之后,“仿佛變了一個人”,變得“先進”了。外公出生在潮州城里一戶殷實人家,后來娶了帶著皮襖和許多金銀首飾來嫁的外婆,日子過得頗為滋潤。新婚不久,外公就染上賭博惡習,沉迷賭博十幾年,直至賭光了家產,1948年母親出生的時候,外公已經是一貧如洗的紙廠苦力。潮州城解放后,外公成為公私合營的印刷廠工人,1968年作為潮安縣“學習毛著積極分子”到廣州開會,回來之后又作為學習毛著宣講組的主力,在潮州各地巡回報告。據說,外公很有“肚才”,可以引經據典、深入淺出的宣講學習心得,因此在潮州頗有名氣。1970年代末,外公退休之后,又當了十幾年的潮安縣工會退休職工委員會主任,很是受人尊敬。直至1993年去世,外公42歲之后的下半生,稱得上“又紅又專”的革命人生。設想一下,他看到二女兒也在遵循他的紅專道路一路向前,難道這時候還會不合時宜地提醒女兒那個“岳”字的“牛鬼蛇神”來歷嗎?于是,解開母親名字密碼的鑰匙就這樣被外公有意無意地丟失了。

何曾想,2017年的三月廿八,母親無意中來到泰山這座本命之山,電石火光之間,自己解開了六十九年前外公留下的密碼。“原來我是這個岳!”已經走過革命意氣歲月的母親,顯得十分感恩與釋然。她說,幸虧外公沒有在她年輕的時候告知這個信仰密碼,那時年輕氣盛的她可能會因此怨恨這個名字。“現在我已經過了知天命的年齡,也會拜神祈禱,這個答案,來得正是時候。”

西湖山關帝廟的東岳大帝神像

去年從泰山回潮州之后,母親便開始尋找東岳信仰遺跡,咨詢了許多老輩人,最后終于找到兩處地方:一是潮州彩塘鎮華橋村的華橋古廟,供奉著東岳大帝。華橋村以黃姓為主,明代《封神榜》流行之后,有些地方的東岳大帝被說成是黃飛虎,我猜想這可能是華橋村把東岳大帝當作祖先神來崇拜的原因。華橋村的“勞熱”(神誕)是三月二十八,當天村小學會讓出操場作為祭拜的場所,供全村村民祭拜東岳大帝。二是風景勝地西湖山上的關帝廟,這個廟復建于1991年,主祀關公,配祀的13尊神靈分為4處神龕。其中一處“圣譽攝鎮”匾額的神龕中,東岳大帝和華佗仙師并排而坐,旁邊另一神龕中,擺著潮州府城隍公、海陽縣城隍公。兩處匾額的撰寫人和設立時間(1992年)均一樣,而且史載潮州府城隍廟的對聯——是是非非地,明明白白天——也寫在這個新神龕的兩邊。由此可以推測,這就是1957年被拆毀的潮州府縣城隍廟在當代的復活,時隔六十年,城隍公仍然與東岳大帝“在一起”。或許1948年母親出生的那一天,外公就是在準備到府城隍廟去祭祀廟里的東岳大帝,為大帝慶生。

西湖山關帝廟的外墻,貼了一張紅紙“眾神圣駕飛升吉日”的告示,一一列明廟中所祀的十二位神靈之神誕日,以方便信女善男依時前來敬拜。可是母親一看之下,有些失望。紅紙上的“東岳大帝誕”,竟然寫著“八月廿三日”。我寬慰她說:這大概是1992年關帝廟在恢復香火的時候無意中抄錯的。因為東岳五行屬春,便選定春意最盛的三月二十八日祭祀泰山,這一祭祀日期也被定為岳神圣誕,《夢粱錄》《水滸傳》等記載確鑿可信,宋儒陳淳《北溪字義》即云:“世俗鄙俚,以三月二十八日為東岳圣帝生朝。”自宋迄今,這一圣誕日再無更易。民國時期,廣東人的通勝歷書(老黃歷)之中,東岳大帝從來也只有三月廿八這一天的圣誕。嶺南大學1938年有一篇學士學位畢業論文專門指出: “三月二十八日,東岳大帝誕,也算是一個很隆重的神誕”。(歐陽德修《廣州幾種陋俗的研究》收入《民國時期社會調查叢編 嶺南大學與中山大學卷》三編中卷,第5頁)全中國只有這一處東岳大帝誕寫作“八月廿三日”,那麼十有八九就是由于潮州新廟祝不識老神誕。

西湖山關帝廟的神誕日告示

在過去十年的教書生涯中,我經常引用施舟人(Kristofer Schipper)教授的一篇文章——《道教在近代中國的變遷》來講解中國的信仰變局:

我們不得不承認,在過去的半個世紀中,道教在中國人的日常生活中幾乎消失得無影無蹤。每個去過中國的人都不難發覺,在許多地方道觀與神廟已不復存在,道教慶典與儀式也難得一見。如果我們將這種狀況與一百年前的中國相比,其變化之大令人驚嘆。清末的北京城有六十多座道觀和五百多座大大小小的道教神廟,祈安大醮、超度齋會以及各類保護神的祭典游行和酬神演戲活動,是京城隨處可見的常景。這類情形在中國的其它城市與鄉村同樣普遍。今天,所有這一切都成了歷史的遺跡。這是世界歷史上是獨一無二的現象,對它的重要性無論做何種評價都不算為過。

施舟人教授所描繪的信仰變遷史,并未冷冰冰的歷史,母親解鎖困擾她七十年的名字密碼的傳奇經歷,令我感受到了這一變遷對于普通人的真實意義。我相信,如母親這樣丟失了信仰密碼的中國人,不止她一人。

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/398938.html