辛德勇

所謂千古一帝秦始皇,這廝姓趙名正,過去相沿已久的“嬴政”之稱并不合理。關于這一點,我在《生死秦始皇》一書中做有詳細的論證。在《生死秦始皇》那本小書里,我還從生物學意義出發,明確談到了呂不韋同趙正這小子的父子關系。

只要認真通讀一遍《史記·呂不韋列傳》,再適當翻檢一下《史記·秦始皇本紀》,這本來是一個平常得不能再平常了的基本歷史事實。根本不需要做什麼考索論證,只要有必要,只要你想講,扯著嗓子直接把它講出來就是了;甚至這都算不上揭人家隱私傳八卦的低級趣味。大家想想,當著滿朝大臣和天下子民的面兒,趙正就管呂不韋叫二大爺,還專門給他設了個前所未有而且至高無上的官職叫“相國”(《史記·呂不韋列傳》記云“尊呂不韋為相國,號稱‘仲父’”),我姓的是天下第一姓的趙,你姓的是個啥,憑啥呀?這不明擺著麼?憑的,就是那一點兒骨血。

這麼顯白的史實,宛若晴空皓月,舉目可見。正因為如此,我們也就看到,西漢成帝時丞相王商欲奉獻其女,進身后宮,有人竟上奏稱“秦丞相呂不韋見王無子,意欲有秦國,即求好女以為妻,陰知其有身而獻之王,產始皇帝”(《漢書·王商傳》),即構陷王商圖謀效法呂不韋故事以圖謀不軌。至東漢明帝述及秦始皇姓名,竟直接呼以“呂政”(《史記·秦始皇本紀》)。這不都是把趙正看作呂不韋的子嗣又是什麼?當然漢明帝并沒有像現代人西洋人那樣,只要讀過書、甚至僅僅聽說過哈佛的名字就具有“政治正確”的觀念,因而也就不明白拿一個人出生的隱私來貶毀別人是很不道德的,甚至是很“濫污”(Low)的。其實我們若是想想中外專制集權統治者又有哪個不是流氓,也就不會對這感到有什麼出人意外的了。

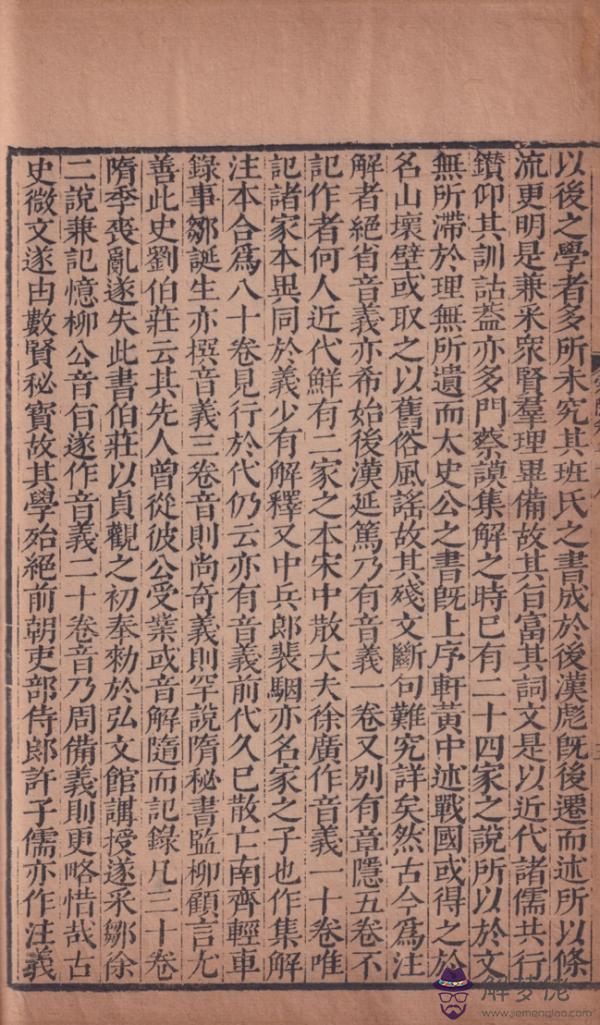

百衲本《二十四史》影印南宋建安黃善夫書坊刊刻三家注本《史記》

政治流氓以每個人都無法自主的出身問題來罵人,這雖然下作,但下流話并不等于就是沒有事實根據的胡話。雖然所有像漢明帝這樣的皇帝全都是在步秦始皇的后塵,但盜亦有道,即使大家都是騎在民眾脖頸子上的獨裁統治者,五十步和百步之間畢竟還是有一半的差距,所以漢明帝也會因看不下去眼而予以抨擊。

秦始皇暴虐天下蒼生,是開天辟地以來亙古所未有,罪行累累,罄竹難書,漢明帝沒必要再無中生有去編造瞎話,他的話完全可以代表司馬遷寫作《史記》之后直至東漢時期人們的共同看法,而這一看法當然來自他們對《史記》相關記載的理解。這一情況,對于我們下邊所要討論的問題,非常重要。

同所有早期典籍一樣,由于時過境遷,文字詞語的用法用意都在相當程度上發生變遷,再加上早期典籍的閱讀范圍日漸增廣,《史記》中頗有一些詞語漸漸不易理解,需要加以訓釋,才能順暢閱讀。

在中國古代“正史”亦即所謂《二十四史》當中,《史記》、《漢書》這前兩史,相對而言,《史記》一直不如《漢書》更受重視。譬如,唐初纂修的《五代史志》、亦即《隋書·經籍志》即明言“《史記》傳者甚微”。

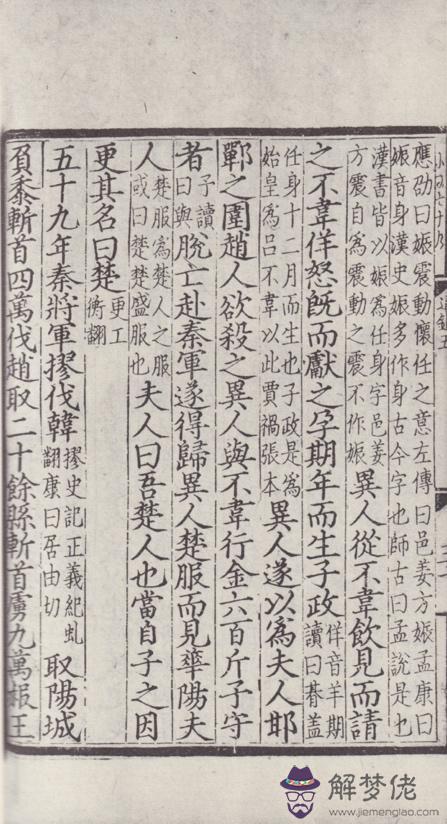

明末毛晉汲古閣刻本《史記索隱》

至唐開元年間司馬貞撰著《史記索隱》時,對比《史記》、《漢書》這兩部史書的流傳、注釋情況,講述說:

其班氏之書,成于后漢。彪既后遷而述,所以條流更明,是兼采眾賢,群理畢備,故其旨富,其詞文,是以近代諸儒共行鉆仰。其訓詁蓋亦多門,蔡謨集解之時,已有二十四家之說,所以于文無所滯,于理無所遺。

而太史公之書,既上序軒黃,中述戰國,或得之于名山壞壁,或取之以舊俗風謠,故其殘文斷句難究詳矣。然古今為注解者絕省,音義亦希。始后漢延篤乃有《音義》一卷;又別有《音隱》五卷,不記作者何人。近代鮮有二家之本。宋中散大夫徐廣作《音義》一十(德勇案: 應正作“十三”)卷,唯記諸家本異同,于義少有解釋。又中兵郎裴骃,亦名家之子也,作《集解》注本,合為八十卷,見行于代。(司馬貞《史記索隱后序》)

這里所說“班氏之書”是指班固撰著的《漢書》,而“太史公之書”當然是指《史記》。司馬貞提到的蔡謨為《漢書》所做的“集解”,是蔡謨在東晉時匯集東漢以來二十四家舊注于一書,且散注于《漢書》原文之下。這也是諸家注文第一次與《漢書》有并行之本,唐初的顏師古注本就是在蔡謨注本基礎上增多衍繁而成(清錢大昕《十駕齋養新錄》卷六“漢書注本始于東晉”條)。

同東晉時即已流行有二十四家注釋的《漢書》相比,《史記》雖然在東漢時期也有過延篤的《音義》和不知撰人的《音隱》,但后來鮮少流傳。世間通行最早的《史記》注本,是南朝劉宋時徐廣撰著的十三卷本《史記音義》。

《史記》現存最早的注本,就是在徐廣《史記音義》的基礎上撰著成書的——這就是今三家注本《史記》中成書最早的裴骃《史記集解》。裴骃行年略晚于徐廣,但也是南朝劉宋時人。

在這部書的序文里,裴骃講述了他的寫作緣由和著述宗旨:

考較此書,文句不同,有多有少,莫辯其實,而世之惑者,定彼從此,是非相貿,真偽舛雜。故中散大夫東莞徐廣,硏核眾本,為作《音義》,具列異同,兼述訓解,粗有所發明,而殊恨省略。聊以愚管,增演徐氏。采經傳百家并先儒之說,豫是有益,悉皆鈔內。刪其游辭,取其要實。或義在可疑,則數家兼列。(中華書局點校本《史記》附裴骃《史記集解序》)

這段話對我們理解《史記集解》具體注釋的內容,至關重要。

除了明代后期以來伴隨著雕版印刷的興盛而出現的那些無聊之作以外,古書作者的序跋文字,特別是那些早期著述中的夫子自道之語,對讀者合理閱讀、利用這些書籍,會有眾多幫助。遺憾的是,現在很多從事中國古代文史研究的學者,大多對此視而不見(真的就從不翻看一眼,甚至他們根本不知道書上還系帶有此等勞什子)。這類人,不管是擼起袖子,還是光著膀子(當然也還會有撩起裙子的一派),直不愣瞪地抓住他所“需要”的單辭只句,就洋洋灑灑地說將起來,論將起來(通常還要加入舶自美國哈佛的奇妙理論作藥引子)。在我看來,這樣的研究,盲目和迷失是不可避免的,對趙正生物學意義出身的研究就是一個很好的例證。

在認識趙正生物學意義之父時,我們可以從上引裴骃序文中得出如下兩點重要認識,作為論證的前提:

第一,裴骃的《史記集解》完全繼承了徐廣《史記音義》的著述宗旨,乃“具列異同,兼述訓解”,只是在徐氏基礎上進一步“增演”其事而已。

第二,徐廣依據的前人舊注,只有本朝學人徐廣的《史記音義》,其所“增演”者,只是“采經傳百家并先儒之說,豫是有益,悉皆鈔內”。要害,在于沒有更早于徐廣《音義》的《史記》舊注供其參據。

下面,我們就基于這樣的前提,來看一下趙正這娃的生物學淵源。《史記·呂不韋列傳》記其被孕及出生原委曰:

呂不韋取邯鄲諸姬絕好善舞者與居,知有身。子楚從不韋飲,見而說之,因起為壽,請之。呂不韋怒,念業已破家為子楚,欲以釣奇,乃遂獻其姬。姬自匿有身,至大期時,生子政。子楚遂立姬為夫人。

子楚自然是趙正法律上的父親,文中所謂“欲以釣奇”即呂不韋以子楚為“奇貨可居”并為此做政治投資,而呂不韋所獻舞姬生下的這個孩子,就是趙正(“政”通“正”)。

大家看“姬自匿有身,至大期時,生子政”這兩句話,哪怕你一點兒也不懂古漢語,就是硬順著往下蒙,也能蒙出來“至大期時”就是“到臨產時”或“到出生時”的意思,也就相當于說“到生孩子的時候”。

我很贊賞李零先生針對古文字辨識講過的道理,大意謂不管你把一個字兒講得如何天花亂墜,回到原來的上下文里若是講不通,那就是瞎掰,那就是胡扯,而正確的解析則一定會文義順暢,前通后透,了無窒礙。換個說法,就是你不能只是撅著屁股一個字兒一個字兒地認字兒,還得坐直了身子先通篇讀一讀寫入這個字兒的那篇古文獻——先讀書,后識字兒;不讀書,甭識字兒(據說西洋人學中文的時候,都會普遍遭遇這個“悖論”:你得先懂這句話是啥意思,才能正確識別句子里特定文字的字義。其實中國人讀古書,有時同洋人讀現代中文是一個道理)。

李零先生這麼講,是因為現今中國所謂“古文字界”有很大一撥人對字義的解讀就是這麼個樣子。不過類似的做法源遠流長,古人對典籍的注釋,常常也會跌入這種“就字論字”的境地,而這個境地常常就是尷尬的窘境。后世學者對《呂不韋列傳》“大期”二字的解釋,就是這樣。

裴骃在《史記集解》中,并沒有直接表述自己的看法,而是本著“增演徐氏”的撰著原則,照錄了徐廣《史記音義》的舊說:

期,十二月也。

在分析這一解說時我先要補充說明一下,寫《史記集解》的裴骃是給《國志》(就是陳壽寫的被俗稱作《三國志》的那部紀傳體史書,別詳拙文《陳壽〈三國志〉本名〈國志〉說》,收入拙著《祭獺食跖》)做注的那位裴松之的兒子。裴家老爹注《國志》,重在為其補充與各個紀傳相關的記述材料,自言本意“務在周悉”,于是“上搜舊聞,傍摭遺逸,……其壽所不載,事宜存錄者,則罔不畢取以補其闕。或同說一事而辭有乖雜,或出事本異,疑不能判,并皆抄內以備異聞”(中華書局點校本《三國志》卷末附裴松之進書表)。裴松之本傳稱其撰著此注,乃“鳩集傳記,增廣異聞”(《晉書·陳壽傳》),其實這就是信以傳信、疑以存疑的客觀表述方法。古代學術講究家族內部世代傳承的“家學”,裴骃撰著《史記集解》,在很大程度上是繼承了乃父這種“述而不作”的宗旨的,亦即主要是“具列異同”并一一陳述已有的舊說而已,哪怕是在他看來本即“義在可疑”,也會備列書中,而他認為徐廣舊注不過“粗有所發明”,并不見得是什麼高妙的見解。

這樣的背景知識告訴我們,裴骃在《史記集解》中轉述上述徐廣《史記音義》對“大期”之“期”的訓解,并不意味著他本人一定認同此說,即在裴骃看來,這一說法的可信性很可能還是一個待定的問題,是有很大不確定性的。

另一方面,我們在考察《史記》舊注時還應當注意,由于《漢書》中很多部分是承用《史記》舊文,東晉以前、特別是東漢時期的《漢書》舊注以及東晉時期以前那些或直接或間接地承自東漢的《漢書》訓釋,對解讀《史記》中那些與之對應的內容,具有重要參考價值,所以裴骃在《史記集解》中還采錄了很多這樣的《漢書》注文(其中有很多內容沒有被顏師古在唐代初年撰述的《漢書》注本采納)。遺憾的是,呂不韋事同漢家一朝沒有直接關系,對《史記·呂不韋列傳》的注解也就缺少了這樣的依托。如前所述,以明帝為代表的東漢時期人對呂不韋制造秦始皇這件事兒是一清二楚的,這就是因為他們在閱覽《史記·呂不韋列傳》時對這個“大期”的“期”字是不會像徐廣一樣做出“十二月”的解讀的,因為懷胎十月是世所周知的常識,也是人所共曉的常理。

不過徐廣“期”為十二月的說法,也不完全是由他始創。在此之前,蜀漢人譙周即就此事做出過這樣的解釋,其說見于唐人司馬貞寫在《史記》同一條目下的《索隱》:

譙周云“人十月而生,此過二月,故云‘大朞’”,蓋當然也。既云“自匿有娠”,則生政固當踰常朞也。

在這里,司馬貞把“期”字寫成“朞”形,是因為他讀到的《史記》,這個字兒就這麼個寫法(見司馬貞《史記索隱》卷二一)。中國字兒就這麼回事兒,上下摞成一堆和左右攤成一片,大多都是同一個意思,沒什麼差別。

請大家注意,不管譙周也好,還是徐廣也罷,他們兩個人雖然特地對“大期”或“期”字的涵義做出解釋,我們也姑且不管把他們的解釋放回到《史記·呂不韋列傳》的原文里去是不是能夠講得通,重要的是這兩個人并沒有認為這十二月而生的情況同呂不韋作為趙正生父這一事實有什麼邏輯上的聯系,只是把趙正看作是一個晚產兒而已。

從三國鼎立,到南北對峙,在這麼長一段歷史時期之內,還都沒有人懷疑呂不韋制造趙正這一事實。這一時期人們閱讀《史記》,在這一點上,得出的還是神智正常者必然會得出的正解。

國家圖書館出版社影印元刻本胡注《通鑒》

就像大家在前引《史記索隱》所看到的那樣,到了唐代開元年間,情況開始發生一些變化,即司馬貞開始把趙正晚產這一情況同他被孕育成人的過程聯系到了一起。不過司馬貞釋放出來的還是一種“正能量”,并沒有逆著找茬跟《史記》的敘述對著講,而是順著他司馬氏先人的意思來做解釋——小司馬以為《史記》既然記述說趙正生母“自匿有娠”(“有娠”和“有身”是一個意思),那晚產兩個月就是合情合理的事兒。不然的話,十月而生,趙正的老爹子楚一下子就會發現這娃是別人制造的了(除非子楚不識數,數不出比十個指頭更大的數目)。這樣,子楚便誤以為正兒如同天下絕大多數孩子一樣也是十月而生,乃母受孕正在自己把她弄到身邊縱情做事兒這段時間之內,并不知曉被她隱匿的那兩個月的身子。北宋時期司馬光率人撰著《資治通鑒》,述及趙正降生事,竟直接寫作其母“孕期年而生子政”(《資治通鑒》卷五周赧王五十八年十二月),這顯然是采納了譙周、徐廣的注釋而又認同了司馬貞的分析。

歷史是時間的學問,學術認識史也同樣隨著時間的流淌而變動。隨著時間不停地向下延展,皇帝一代一代、一朝一朝地往下傳,人們對趙家人血脈的傳承和基因的純正也愈加在意。在學術研究方法上,從清代初年開始,一種被稱作“考據”的研究手法,驟然勃起。

在《史記》研究方面,這一時期也出現了一部重要的考據性著作,這就是邵泰衢的《史記疑問》。清四庫館臣稱譽其書“大抵皆參互審勘,得其間隙,故所論多精確不移”(清官修《四庫全書總目》卷四五《史部》),可見這不僅是《史記》問世以來的第一部考辨專書(《四庫總目》之說),而且在清人考據學家眼中還是一部高水平佳作。“參互審勘,得其間隙”,即所謂“讀書得間”,乃是有清一代考據學家自矜自得的治學要訣。與邵氏大抵同時人徐乾學,嘗謂“古人之事應無不可考者,縱無正文,亦隠在書縫中,要須細心人一搜出耳”(清閻若璩《潛丘札記》卷二),這段話就很形象地表曝了這一派學人特別的好奇心態。因此,像《史記疑問》這樣的著述,對繼之而來的乾嘉時期的學者以及更往后的研究,不能不產生很大影響(譬如梁玉繩在乾隆年間撰著《史記志疑》,在第三十一卷論及此事時雖然沒有稱引邵氏此書,但他對呂氏是否為趙正之父的認識與《史記疑問》完全相同,而梁氏在書中其他部分引述《史記疑問》不止一處,其說顯然受到邵泰衢的強烈影響)。

在《史記疑問》這部書中,邵泰衢以譙周的注釋為基礎,對《史記·呂不韋列傳》相關記載做出如下解讀:

譙周曰姙身十四月生者,非人能為之也。人心欲速亡秦,而駕詞以為先六國而亡也。十二月而始生政,似非不韋之子矣。史遷曰“知有身”、“姬自匿有身”之說,從何見之哉!(邵泰衢《史記疑問》卷下)

這段話的核心,是“十二月而始生政,似非不韋之子矣”,話雖然是以推測的口吻講出來的,但作者的意向顯然是肯定的,邵氏下文所說“史遷曰‘知有身’、‘姬自匿有身’之說,從何見之哉”云云這些話,就已清楚表明了這一點——都敢大膽斷言太史公憑空編瞎話了,還不確定無疑麼?

雖然邵泰衢在文中沒有清楚講述他做出這一推斷的理據是什麼,但這道理是不言自明的——即在邵氏看來,人懷胎十月而生,是必然的,所以趙正孕于母身十二月始生的說法自然也就是荒誕無稽的。而若是十月生身,那就是乃母來到子楚身邊后兩個人合作的產物。

話講到這里,有些人或許會覺得我很無聊,但這是因為古代那些滿口之乎者也的老夫子確實有些乏味,因為乏味也就真的很是無聊。前邊一開始我就說,只要認真通讀一下《史記》相關的記載,根本不需要再做什麼考證,就可以明確秦始皇傳承的當然是呂不韋的血脈,可讓你想不到的是,清代這些考據學家竟把情況弄到了這樣一個地步。正是由此開端,在趙正生父這一問題上,進入了一個“去呂不韋化”的新時代,而且其流毒遺害,一直持續到今天;特別是在某些社會層面上(而不是學術層面上),甚至占據了主流的位置。這樣,我們若想在是非正誤間做出判別抉擇,就不能不動用邵泰衢之流考據學家用過的手段重做一番“考據”。當然要想做好這“考據”的功夫,就不能只是撅著屁股認字兒。

追根溯源,以邵泰衢為代表的“去呂不韋派”學者,其史料依據只有趙正十二月而誕這一事。下面我就把它掰開來一一說道說道。

首先,從前面講述的趙家娃生身認識史來看,從兩漢到大明,人們是普遍認同“呂不韋生父說”的。持續的時間那麼長,附從的人數那麼多,這本身也是一項值得重視的客觀事實。因為這種情況在很大程度上意味著這是大多數人在閱讀《史記》的過程中自然而然地得出的符合認知邏輯的看法。要想打破這樣的看法,就應該提出有足夠力度的證據,可實際上我們并沒有見到。

其次,譙周和徐廣把“期”或“大期”解作十二個月,這缺乏合理的依據。譙周說“人十月而生,此過二月,故云‘大朞’”,從表面上看,這個“大期(朞)”似乎同徐廣所說十二月為“期”的“期”字不是同一回事兒,只是緣于它超出了司馬貞所說十月“常期”的“期”。可若返回到《史記·呂不韋列傳》的記述當中,我們就可以看到,《史記》原文中并沒有一語述及趙正被乃母懷在腹中時間的長短,更沒有提到十二個月這個具體時長,因而譙周實質上如同徐廣一樣,也是先已認定“期”字本身具有十二個月的涵義,他所說的“大期”只是講這個“期”因比十月“常期”長出兩個月,所以相對而言便被稱作“大期”。

那麼,譙周和徐廣認定十二個月為“期”的依據是什麼呢?對于熟讀經書的這兩個學者來說,這一點倒很容易求索,那就是《尚書·堯典》所說“朞(期)三百有六旬有六日”,即一歲三百六十六天。近人崔適即直接引此《堯典》為據,厲聲貶斥那些固持懷胎十月、一朝分娩的學者為“不通文理”(崔適《史記探源》卷七)。這種三百六十六天的“歲”,用現在科學的術語講,是以地球公轉一周為時間長度單位的太陽年,也就是所謂“陽歷年”。

這種“陽歷年”雖然也有月份劃分而且也是一年十二個月,但彼月不是此月,也就是它同大家比較熟悉的那種現在某些人還非過不可的“中國年”完全不同,并非依據朔望周期來設置月份,而是大致等分地球公轉周期(這也就是太陽視運動的公轉周期)為十二份,不管初一還是十五,都同月亮長什麼樣毫無關系。在傳世史籍中,《呂氏春秋》、《禮記》和《淮南子》都對這種“陽歷年”有清楚的記載,去年夏天我在《澎湃新聞·翻書黨》上刊出的講稿《西邊的太陽——秦始皇他爹的陽歷年》,講的就是這個問題。

由這樣的十二個月構成的一歲,通常要比十二個朔望月長出11天左右,而大家講的懷胎十月顯然說的是朔望月的月份。不管是懷揣著嬰孩的孕婦,還是孕婦肚子里待產的嬰孩,這最后的11天多日子都不是一個可以忽視的小數,所以徐廣釋“大期”之“期”云“期,十二月也”,看似暗引《尚書》,言之鑿鑿,有經有典,實則昧于天文歷法,妄加比附。此期與彼期,二者乃風馬牛不相及之事也,徐氏所說絲毫不值得信據。

再說胎兒蜷身母腹十二個月,亦即較大多數孕婦晚產兩個多月,這未免超出常規太多,以現代醫學的眼光看,可謂駭人聽聞。古人在熟知“人生固以十月為定期”的前提下,也知道胎兒出生“或有過十余日者,或有少十余日者”(王懋竑《讀書記疑》卷六),臨盆的具體日期前后或有所伸縮,但晚產如許之久,還是超出于常人想象力之外太多(當然像漢昭帝十四月而生的事情,更跡近殷契因母吞卵而生,那只能是一個荒唐的傳說)。這種情況,事實上也是根本不可能存在的。

現在讓我們換一個簡單的辦法,來分析一下“至大期時”的“大期”到底是什麼意思。就構詞形式而言,“大期”的“大”只是“期”字的修飾用語,這樣我們不妨姑且省掉這個“大”字,單看“至期”連書,會是怎樣一個意思。

這樣一來,情況好像變得十分簡單了,即稍習古文者皆知,“至期”猶言“到期”,用大白話講,也就是“到那個時候”的意思。如《史記·李將軍列傳》記李陵投降匈奴事云:“使陵將其射士步兵五千人出居延北可千余里,欲以分匈奴兵,毋令專走貳師也。陵既至期還,而單于以兵八萬圍擊陵軍。”又如王充《論衡·骨相篇》述云:“夫二相不鈞而相遇,則有立死;若未相適,有豫亡之禍也。王莽姑正君許嫁,至期當行時,夫輙死,如此者再。”這些例證里的“至期”就都是這麼個用法。

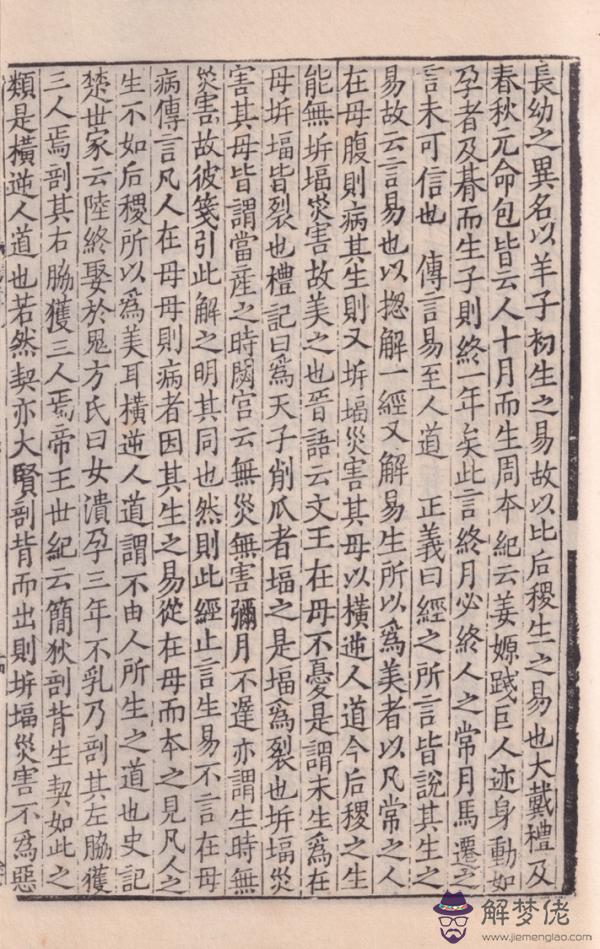

日本東方文化學院昭和十一年影印宋紹興刻本《毛詩正義》

具體到女人產子之期,古人往往使用“及期”一語,而不用“至期”的說法。不過“及”即“至”也(如《左傳》僖公十年有“及期而往”的記述),甚至還有“及至”二字并連迭用的用法,尤能體現“及”字這一重語義。今本《史記·周本紀》載后稷母姜原姜嫄踐巨人足跡而“身動如孕者,居期而生子”,其“居”字的用法殊顯怪異,詞義實在很難理解。唐孔穎達等《毛詩正義》引此文,書作“身動如孕者,及朞(期)而生子”(《毛詩正義》卷二九),知今本《史記》有誤,當據《毛詩正義》改正,而如上所述,這個“及期而生子”不過是女人懷孕到那個該生的時候就生下孩子的意思。說到這兒,大家一定想問:若是到了該生的時候又沒有及時生下孩子來,古人又會怎麼說呢?很簡單,這種情況叫作“過期”,《左傳》僖公十七年即有“梁嬴孕過期”的記載。

現在大家來對比一下,《史記·周本紀》的“及期而生子”與《呂不韋列傳》的“至大期時,生子政”,我想大家很容易想到:這“至大期時,生子政”莫不就是到該生的時候就生下了趙正這娃的意思?行年略晚于邵泰衢的清代學者王懋竑,即“疑‘期’非‘期年’之‘期’,乃當生之期耳”(王懋竑《讀書記疑》卷六),說的就是這樣的想法,“當生之期”這句文縐縐的話,就是我講的“該生的時候”。稍后張照在給殿本《史記·呂不韋列傳》撰寫的“考證”里也談了大體相同的看法,且謂“若如徐廣言‘期,十二月’,則又何以信其為不韋子耶”?結合《史記》相關記載,這應該是一種合理的解讀。

那麼,一個女人正常生孩子的日子,這麼平平常常的事兒,為什麼又被稱作“大期”了呢?關于這一點,讓我們先來看永明十一年七月南齊武帝蕭賾在臨終頒下的遺詔:

始終大期,賢圣不免,吾行年六十,亦復何恨。但皇業艱難,萬機事重,不能無遺慮耳。(《南齊書》卷三《武帝紀》)

這里所說“始終大期”,指的不過一生一死而已。齊武帝生命終結,自然是“終期”,而這個“終期”只是“始終大期”的終端,與此相對應的“始期”就應該是他降臨于世的生辰。梁武帝時人荀濟也有句云“交謝之恒理,生滅之大期”(唐釋道宣《廣弘明集》卷七),這“生滅”二字猶言“始終”,講的都是一生一死,這兩件誰都無可奈何的事兒。

因知所謂“大期”指的就是生死之期:梁武帝之死,是死之“大期”;秦始皇之生,是生之“大期”。所以《史記·呂不韋列傳》所說“至大期時,生子政”,也就是懷胎十月到該出生時就生下了趙正這個兒子。語義簡單明了,并沒有什麼難以琢磨的隱情和深意。其實十月生子這本來是很普通的社會常識,《大戴禮記》、《孔子家語》、《春秋繁露》等許多早期典籍還都有人“十月而生”的文字記述(《大戴禮記·易本名》。《孔子家語·執轡》。《春秋繁露·陽尊陰卑》),《左傳正義》稱“十月而產,婦人大期”(《春秋左傳正義》卷一四僖公十七年),更是直接把這種正常的婦人產期稱作“大期”。

聽我羅里羅唆地講了這麼大一圈,我想大部分讀者朋友都應該能夠明白,像譙周和徐廣那樣把“大期”或“期”字理解為十二個月并由此推導出趙正周年而生的結論,純屬沒事兒找事兒,無端攪和起一池波瀾。

在弭平這片波瀾之后,我們還要再回到《史記》本文當中,補充說明兩個相關的問題,以進一步認定趙正這娃的生父。這兩個問題,一個是趙正他爹秦莊襄王子楚會不會懷疑正常孕期而生的趙正不是自己的兒子?假若呂不韋確實是趙正的生身之父,他又何以會苛待生身之父呂不韋?過去很多學者,在討論秦始皇生身之事時都談到了這兩個問題,例如清人梁玉繩就是這樣(梁玉繩《史記志疑》卷三一)。

出現這兩個問題,提出這兩個問題,是緣由這兩點疑問都涉及社會道德和倫理觀念問題。然而,社會道德和倫理的觀念是因時因人而異的,我們在研究古代歷史問題時,不能簡單地用后世升斗小民的意識去看待早期歷史當中的君王與后宮。

我們看《史記·呂不韋列傳》記載說“至大期時,生子政,子楚遂立姬為夫人”,即可知到此時為止子楚還一直沒有子嗣,也能夠明白趙正這個孩子對子楚是具有重要意義的,也就是同他的現實利益密切相關。須知子楚正是因為乃父華陽夫人未能生育才通過呂不韋的運作認其為母的,也正因為此舉他才得以在后來成為王儲。了解這些情況就很容易理解,早得子嗣對他同樣是一個重大的政治問題,或者說是一項有利的政治條件,而為了實現自己的政治目標,繼位為王,這個孩子只要是他的夫人所生就行,生物學意義上的種子來自哪里并沒有實質意義,所以他對趙正這娃究竟出于誰的創造又何必那麼在意。

本文開頭我就談到,趙正特地為呂不韋創設了“相國”這一廷臣中至高無上的官位,還別有意味地尊稱呂不韋為二大爺,其原始記載內容如下:

莊襄王即位三年,薨。太子政(正)立為王,尊呂不韋為相國,號稱“仲父”。秦王年少,太后時時竊私通呂不韋。……始皇帝益壯,太后淫不止。呂不韋恐覺禍及己,乃私求大陰人嫪毐以為舍人,時縱倡樂,使毐以其陰關桐輪而行,令太后聞之,以啖太后,太后聞,果欲私得之。呂不韋乃進嫪毐,……太后私與通,絕愛之。(《史記·呂不韋列傳》)

近人崔適嘗固持趙正朞年而生的看法,并無端設想出“不韋獻姬時固以為有娠矣,或似娠而實非,或雖娠而月期仍至,亦有踰常期而生子者”這些情況,橫生臆解,強為開脫。這樣的說法雖然很是蒼白無力,但崔氏同時倒是講了一句很實在的大實話,即趙正“果為誰氏子,惟始皇母知之耳,后人焉知之”(崔適《史記探源》卷七)?請注意上文中“秦王年少”那句話,這說明上述事宜都是出自乃母的安排。在她和老情人呂不韋仍時時橫向融通的情況下,“仲父”這一稱號不是講明了趙正就是呂不韋的兒子又能是什麼?“仲父”也是“父”,這難道是可以隨隨便便想讓兒子認就可以點頭認、想讓兒子叫就可以開口叫的麼?

稍微琢磨一下呂不韋、嫪毐和趙正他媽這奇妙的三角關系,大家也就會更容易理解呂不韋這位河南老漢在趙正他娘心中和懷里的特殊地位了。趙正剛一繼承王位,聽他媽的話管呂不韋叫二大爺的時候,才只有十三歲,還弄不清這“仲父”是啥意思,稀里胡涂地也就叫了起來。可一年小,兩年大,沒過幾年,長著長著趙正就通人道,懂人事兒了。對于這位年輕的秦王來說,除了法律意義上的親爹之外還有這麼個生物學意義上的野爹,不光是一件不大光彩的事兒,說起來不大好聽,更是一件隨時可能危及其權位的事情。

我們看后來嫪毐出事兒,實質性的原因,并不是由于他器大活兒好把動靜弄得太大了,而是“與太后私亂,生子二人,皆匿之。與太后謀曰‘王即薨,以子為后’”(《史記·呂不韋列傳》),亦即暗中偷梁換柱,攘奪本應傳留給自己大兒子的趙家江山。你想想,當趙正年齡稍大一些明白自己原來根本不是實質意義上的趙家人,只是一個呂家的野種而已,他心里對呂不韋這個親爹是愛呀還是恨呢?——當然是恨了,而且還會恨之入骨。因為不管是王位還是帝位,都是憑借血緣世代傳襲的工作崗位。這意味著他血色不純,基因不對,這個秦王做得名分不正,他本來是不具備這個資格的。看看趙正這個畜生瘋狂殘虐天下蒼生的罪惡行徑,就會理解,操弄生殺大權,對滿足他的變態心理具有何等重要的意義。與此相比,播下他這個種子的二大爺呂不韋又算個什麼東西?呂不韋所作所為,也就像一個人饕餮大餐時無意間在桌上灑落一些胡椒面而已!

竊以為正是這一深層的心理因素,促使趙正在繼位九年之后解決嫪毐時一并免除了呂不韋的相國職務。史稱當時趙正本“欲誅相國,為其奉先王功大,及賓客辯士為游說者眾”,故“不忍致法”,其實乃是忌憚眾多“賓客辯士”的影響,才沒有操之過急。第二年,趙正又勒令呂不韋離開京師咸陽,遠赴河南就國,但這幫子“賓客辯士”們仍眷念舊恩,于是人們看到這些“賓客使者相望于道”,即紛紛前去看望自己的主子(《史記·呂不韋列傳》)。為此,趙正便又下達“逐客令”,捕捉并驅逐呂不韋豢養的這些徒眾,直到有李斯輩主動拋棄舊主,獻身投靠于他這個秦王,所謂“逐客”之舉才告終止(《史記·秦始皇本紀》。黃永年《李斯上書諫逐客事考辨》,見作者文集《文史存稿》)。不過趙正仍然顧慮這位二大爺或生變故,于是繼之又借故將其遠放于蜀地。面對此情此勢,曾一度滿懷雄心的呂不韋,知其“釣奇”之愿,終告破滅,從而不得不選擇自殺身亡。須知此前兩年、亦即嫪毐事發的前一年,也就是趙正王秦的第八年,在這一年的秋天,呂不韋主持編著的治國大綱《呂氏春秋》寫定問世,他心目中理想的“清世”景象剛剛展現。

就在放逐呂不韋于西南蜀地的時候,趙正還厲聲斥責他說:“君何親于秦,號稱‘仲父’?”這話讓他這位二大爺可怎麼說呢——這事兒只有你媽最明白,“何親”?咱爺倆兒要是沒有血緣關系,你媽確實不能讓你管我叫二大爺,我是你親爹啊!

當然,趙正斥逐呂不韋,也是由于呂氏勢力過大,威脅趙正獨掌大權。在高度專制集權的國度里,為掌控權力,爭奪權位,弒父殺子都是很正常的常態,何況秦始皇本來就是個毫無人性的畜生而呂不韋只是個名不正言也不順的二大爺呢!

2021年2月21日 記

2021年4月2日修改定稿

責任編輯:臧繼賢

校對:張亮亮

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/394316.html