一、漢籍之路與《國語》東傳

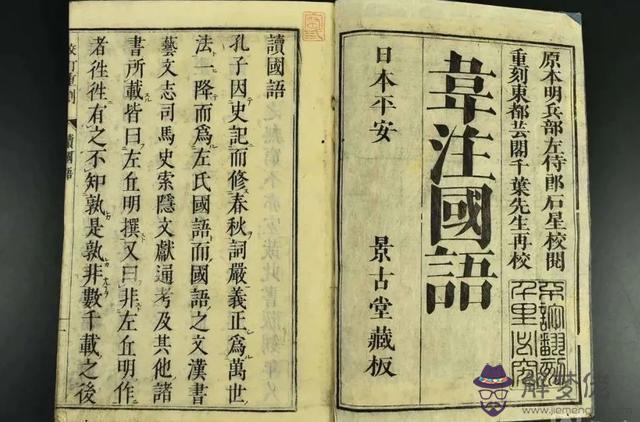

日本早期儒學風氣受到百濟的影響。此后,日本遣唐使多次到達中國學習中國文化、搜求中國書籍。唐朝時期,日本遣唐使來唐,當時的唐朝廷還請博士助教等為遣唐使授經講學,遣唐使往往攜帶書籍歸國,形成一條獨特的“漢籍之路”,而“在古代東亞世界,容受中國書籍的多寡,是衡量一個國家文明程度的重要指標”。日本貞觀十七年(875),由藤原佐世(847-898)編纂的《日本國見在書目》收錄典籍1579部17345卷。說明在中國的唐代時期,日本從中國本土購求的中國典籍已經數量驚人了。《日本國見在書目》雖收錄了韋昭注《國語》,但《國語》在相當長的一段時間內,只是作為日本典籍編纂的材料來源,比如日本學者滋野貞主(784-853)等人修纂的類書《秘府略》、日本僧人中算(935-976)的《妙法蓮華經釋文》、日本學者源順(911-983)編纂的《倭名類聚抄》等都對《國語》有所征引。《秘府略》今僅存殘本二卷,所引《國語》兩條85字,《妙法蓮華經釋文》引《國語》及注6處,《倭名類聚抄》引《國語》4處。隨著儒學在日本的進一步發展以及江戶時期日本漢學的形成,中日之間文化交流的日趨頻繁,明代中晚期的一些《國語》刻本、選評本傳入日本,日本學者對《國語》的研究逐漸興起。江戶時期的《國語》研究是以林道春訓點本為起點的。林道春(1583-1657),名忠,又名信勝,字子信,號羅山,道春是其剃發之后的法號。林道春是日本著名的漢學家,江戶前期朱子學派的重要代表人物,朱謙之先生(1899-1972)以“日本文藝復興時期的大人物”許之。林道春以及之后的林家長期掌握德川幕府的文教,具有深遠的影響。而林道春本人“對學術普及、古書整理、書籍收集等盡心盡力”,他校刊、訓點、翻譯、注釋了大量中國文獻。倉石武四郎(1897-1975)認為林道春“建立了不朽的功勛,是一位名符其實的啟蒙期學者”。林道春不僅訓點了《國語》,還對《國語》與《左傳》關系、《國語》的成書等有一定認識,如其謂:“左丘明傳《春秋》而后有《國語》,與《傳》不同也。《莊子·內篇》已后有《外篇》,與《內》不同。是則文字變化之法,學者思之。”又云:“左氏欲作《春秋》,先撰《國語》,故其筆法相似。或曰:《傳》成以后記《國語》,故太史公曰:‘左丘失明,厥有《國語》。’”這是林道春對《左傳》《國語》關系的基本看法。林道春訓點本完成之后,“家藏年久。往年,依剞劂氏懇請,許借之。歷年,新刊本成而行于世。”由于道春訓點本采用的底本是中國明萬歷年間劉懷恕刻本,而劉懷恕刻本首次把張一鯤本和穆文熙評點合在一起,這樣就形成《國語》本文、注、音、評點四位一體的文本形態,為讀者提供了許多便利。此后的日本《國語》研究主要以道春訓點本作為研究對象,圍繞本文、注文、音注、評點四者展開。關注《國語》文本以及韋注的同時,關注音注和評點,成為日本《國語》研究的主要特征。而拓開日本江戶時期《國語》研究之端緒者,實以太宰純為最早。

二、太宰純及其《國語》研究大概

太宰純(1680-1747),字德夫,號春臺,又號紫芝園,通稱彌右衛門,自署信陽人。太宰純弟子松崎惟時撰有《春臺先生行狀》,交待太宰純一生行止、思想、學術、著述較詳,今撮其大要如下:

先生諱純,字德夫,姓太宰氏,本姓平手,不詳所出。自其先嘗居尾州愛智郡平手里,為平手氏。五世祖中務太輔諱政秀,仕織田氏,為信長傅,食祿二萬石。信長立不君,中務君驟諫弗聽,作疏自殺。信長感懼臨喪,及發引,手執引云。高祖監物諱汎秀,為信長騎將,三方原之役,神祖請救于尾州,信長遣三將往救,監物君其一也。君受命,矢死以出,尾兵失利,遂死焉。曾祖諱秀言,及織田氏亡,移于加賀。祖諱言親,仕加賀大夫橫山氏。考空府君諱言辰,以季子出為姻族太宰謙翁之嗣,仕飯田侯親昌,遂冒太宰氏,歷事三世,督火器隊,致事而退,巧武藝,最名善槍。妣清水孺人,謙翁之外孫女也,配空谷君,生三子。長曰重光,因廢疾為僧。次為先生。次女,適匹田氏。延寶八年庚申九月十四日庚午,先生生于信陽飯田。……

先生為學,夙夜黽俛,終食之外,手未嘗釋卷,天下之書無不讀,天下之事無不通。其義出經傳,事涉子史,上下數千載,歷歷如視諸掌者,讀其所著可知也,今不具論。若乃天文律歷、算數、字學、音韻、書法、象胥之言,浮屠巫祝、醫方駁雜之說,莫不旁通,洞究精微。其讀書必從校訂,字縷句畫,鉛槧不茍。義疑者簽貼,理謬者涂抹,字訛者改正,音韻必和,字畫必正,先儒未有及先生之精密者也。其屬文,千言立成,筆翰如流,語不加點,大小筆墨,刊行著述,皆親繕寫,遠近書疏,莫不手答,博綜音樂,最善橫笛。

于其家世、為學所言較詳。初學程朱,后服膺物貿卿(1666-1728)之學,與服部南郭(1683-1759)等俱學于物貿卿之門,因而講古學。太宰純著有《經濟錄》《易占要略釋注》《古文孝經標注》《標箋孔子家語》《老子道德經訓點》《孔子家語合注諺解》《漢和帝王年表》《獨語》《六經略說》《論語古訓》《論語古訓外傳》《詩書古傳》《辯道書》《圣學問答》《倭讀要領》《親族正名》《倭楷正訛》《老子特解》《紫芝園漫筆》《春臺先生紫芝園稿》《易道撥亂》《律呂通考》《產語》《朱氏詩傳膏肓》《斥非》《文論》《修刪阿彌陀經》《書蘐園録稿后》《紫芝園國字書鈔》等。

今太宰純所存諸著中,無專門的《國語》研究著作。其《紫芝園漫筆》十二卷中,涉及《國語》條目也僅僅二三條。其文集、筆記中并沒有對《國語》進行集中討論的文字。但太宰純聚徒講學過程中講過《國語》,或弟子等各有所記,因得傳其吉光片羽。如其弟子渡邊操《國語解刪補》自序謂:“余少壯之時,從春臺先生讀《國語》,而后稍后解文義。”今檢渡邊操(1687-1775)《國語解刪補》注明稱引太宰純者20條。又服部元雅(1768-1832)《國語考案》僅存《魯語》二卷,其中引述太宰純考辨《魯語》條目往往注明“純按”、“春臺曰”字樣,如此之類有6條,比《刪補》的《魯語》部分多4條。此外,服部元雅尚引《家語》春臺注1見。服部元雅的曾祖父服部南郭與太宰純同學于物貿卿之門,或因此有所得。戶崎允明(1724-1806)《國語考》引述太宰純較多,共有80條。今將戶崎允明《國語考》引述太宰純之說一一輯錄,渡邊操《國語解刪補》、千葉玄之(1727-1791)《重刻校訂國語》、服部元雅《國語考案》、高木熊三郎《標注國語定本》與戶崎允明引同者在按語中出之,不同者則列于相關條目之下,共得125條。戶崎允明《國語考》引述稱“太宰純曰”,渡邊操《國語解刪補》引述稱“春臺先生曰”,千葉玄之引述稱“太宰德夫”“春臺太宰氏”“春臺太宰”“太宰氏”,服部元雅引述稱“純”,高木熊三郎引述稱“春臺”,六谷藏書校語引述稱“純”“太宰子”“太宰純”。臚列時,對太宰純的稱謂各隨本書,不再進行劃一處理。今擷其中53條,并逐條辨析,以就教于方家長者。

三、太宰純《國語》注說輯證平議

國語補音序錄

1.當漢出左傳

春臺先生曰:“出”字可疑,或恐是“世”字之訛。(渡邊操《國語解刪補》)

【按】千葉玄之亦引述之,文字稍有不同,謂:“太宰德夫曰:當漢出之‘出’字可疑,惑恐‘世’字之誤。”義則無別。陳樹華(1730-1801)《春秋外傳考正》謂元本字即作“世”。今檢明德堂本《補音》以及《國語》之張一鯤本、吳勉學本、鄭以厚本、緑蔭堂本、道春點本、千葉玄之本、秦鼎本、高木本等“世”字作“出”。字作“世”恐更合,故冢田本改作“世”。

周語上

2.其害多矣

太宰純曰:其害多矣,汎言好利之所害多也。(戶崎允明《國語考》)

【按】渡邊操、千葉玄之亦引本條。渡邊操引述“多也”下有“韋注謬”三字。千葉玄之引述本條,稱“春臺太宰氏”,且“多也”下有“韋昭注謬”四字。千葉玄之所引與渡邊操引述基本相同。韋昭以“害”為具體指向,義謂“惡害榮公者多”。就上下文而言,此處說的是“專利”之害,非僅針對榮公而言。故太宰純所釋更符合文義。

3.三于,下各三其上也

純曰:“三于”當作“三之”。(六谷藏書本《國語》批校)

【按】太宰純說是。根據陳樹華研究,元大德本《國語》“之”即誤作“于”了。今檢《國語》之許宗魯本、正學本、姜恩本、金李本、叢刊本、張一鯤本、李克家本、緑蔭堂本、鄭以厚本、陳仁錫本、詩禮堂本、薈要本、文淵閣本、文津閣本、道春點本等“之”即作“于”。日本《國語》刊本中之千葉玄之本、冢田本字作“之”不作“于”,已經改正。

4.民用莫不震動云云。注:用,謂田器也。

春臺先生曰:用,以也。注非也。(渡邊操《國語解刪補》)

【按】太宰純釋是。千葉玄之引述本條,稱“春臺太宰氏”,引述文字與渡邊操引同。高木熊三郎亦引述此條,稱“春臺”且“注非”后無“也”字。日本學者中,千葉玄之、關脩齡(1727-1801)等亦皆謂“用”當釋作“以”。中國本土學者中,汪中(1744-1794)、于鬯(1854-1910)、陳偉、吳曾祺(1852-1929)謂“用”猶“用是”,王煦(1758-1837)謂韋注“似失之”,石光瑛(1880-1943)等則直接釋“用”為“以”,“用是”猶“以”。

周語中

5.今叔父作政而不行,無乃不可乎

太宰純曰:“不行”之“行”,即上文“行之”之“行”。不行,言不行于下也。韋注以為不行德政,誤矣。(戶崎允明《國語考》)

【按】渡邊操亦引本條。千葉玄之引述稱“太宰德夫”,文云:“不行之行也,謂不行于下也。韋注以為不行德政,誤矣。”“不行之行也”中之“也”字為衍文。林云銘(1628-1697)、王懋竑(1668-1741)、太宰純皆謂韋昭(204-273)的注釋不明,汪遠孫(1794-1836)則承韋昭注為說,以“行”、“順”義相會。晉文公處理衛國問題,不聽信衛侯而聽信元咺,衛侯與元咺即上與下之關系,晉文公信從元咺之訟,已違背“政自上下者也”的規則,故“作政而不行”。

6.其適來班貢

太宰純曰:適,祗也。韋注訓往,未必然也。(戶崎允明《國語考》)

【按】渡邊操謂春臺先生曰:“適,祗也。韋注未必然也。”千葉玄之引述稱“太宰氏”,文字與渡邊操引同。日本學者多主此說。中土學者中,沈寶研亦引《洪武正韻》“適然猶偶然”之語以釋。從語法關系上看,“班貢”是中心謂語,“來”表趨向,“適”不合再釋作動詞,且明明有“來”字,再以“適”為“往”義,語義上產生矛盾。此“適”字當看作副詞,恰好、剛剛之義。太宰純之說是。

7.留賓弗見

注:見,賢遍切。太宰純曰:如字。(戶崎允明《國語考》)

【按】“弗見”者,不接見之義,字當如《補音》讀“賢遍切”,即xiàn,如《論語》“見其二子焉”。太宰純不知中國語詞與字音匹配,以為如字,誤。

8.注:使出出

太宰純曰:出出,恐衍一字。(戶崎允明《國語考》)

【按】渡邊操、千葉玄之皆有校語,與太宰純同,但是并沒有揭明是太宰純之語。從戶崎允明之說可知,渡邊操在引述師說之時,也時有引用而不注明之處。冢田本因而改“使出出”作“出使則”。實際上都是誤解韋注。今檢韋注原文:“諸侯大夫以君命使出,出必有禮贄私覿之事,以通情結好,吉兇相告。”斷句如此,文從字順,并不誤。

周語下

9.“晉孫談之子周適周”條“視無還”注:睛轉復反為還。

春臺先生曰:《曲禮》曰:“視瞻毋回。”即此“視無還”之義也。韋注迂謬可笑。(渡邊操《國語解刪補》)

【按】千葉玄之引述稱“太宰德夫”,文字與渡邊操引同。日本學者從太宰純、渡邊操到高木熊三郎,都以《曲禮》“視瞻無回”為根據,認為韋注錯誤。俞志慧認為“還”當包括傾、回二事,恐怕和韋昭所說“轉復反”并不矛盾。無論何種場合,視線要端正,不要轉來轉去,轉來轉去即造成“傾”、“回”二事,且不莊重。對人平視,不左右轉睛,即所謂“端”。韋注不誤。

10.燕無私

太宰純曰:無私,謂不私語也。(戶崎允明《國語考》)

【按】渡邊操亦引本條,“不私語也”下有“韋注非是”四字。千葉玄之引述稱“春臺太宰氏”,文字與渡邊操基本相同,唯“非是”作“非也”。高木熊三郎引述本條謂:“春臺曰:按,無私謂不語也。注謬。”太宰純等人認為“私”只是“私語”,韋昭認為“私”是“私加好貨及籩豆之加”,具體指向上產生了分歧。后來的學者則以籠統方式進行了處理。如郭丹主編《先秦兩漢文論全編》釋“私”為“私人關系”。實際上,韋昭強調的還是禮,燕禮是有固定的程序的,“燕無私”者,單靖公以正常的燕禮享叔向而無私禮。故韋昭以“私加好貨及籩豆之加”釋之,似更符合語境。

11.眾口鑠金

太宰純曰:眾口所呴,雖金亦銷鑠也。(戶崎允明《國語考》)

【按】高木熊三郎亦引述本條,“銷鑠”下無“也”字,下有“注謬”二字。韋昭釋為:“眾口所毀,雖金石猶可銷也。”今檢本句上文“民所曹好,鮮其不濟也;其所曹惡,鮮其不廢也”,下文又云“三年之中,而害金再興焉,懼一之廢也”。從《周語下》本句出現的上下文語境看,韋昭釋為“眾口所毀”是完全符合語境的。

12.十二月曰大呂,坤六四也,管長八寸八分。法云:三分之二,四寸二百四十三分寸之五十四,倍之為八寸分寸之一百八

純曰:“八分”當作“四分”。五十四,張本作“五十三”。百八,張本作“百四”。(六谷藏書本《國語》批校)

【按】八寸八分,秦鼎本作“八寸四分”,恐即據太宰純、渡邊操等人說改。《國語》之沈镕本、徐元誥本作“八寸四分強”,則恐據汪遠孫《國語發正》所引項名達(1789-1850)之說改字。四十三分寸之五十二,《國語》之二乙堂本作“六十三分寸之五十四”,《國語》之李克家本、陳仁錫本、道春點本、千葉玄之本、冢田本等“五十二”作“五十四”。今檢《史記·律書》、《晉書·律志》及他書等皆作“四十三分寸之五十二”。又檢張一鯤本作“五十二”,不作“五十三”。又《國語》之李克家本、二乙堂本、陳仁錫本、道春點本、千葉玄之本、冢田本等作“一百八”,亦誤。沈镕本、徐元誥本依照項名達說改韋注“倍之,為八寸分寸之一百四”作“倍之,得全律為八寸二百四十三分寸之一百四”。

魯語上

13.此宅世數

太宰曰:“世數”上缺“有”字。(服部元雅《國語考案》)

【按】千葉玄之亦謂“世數”上當有“有”字。今檢《國語》之宋刻宋元遞修本、明德堂本、許宗魯本、正學書院本、金李本、張一鯤本、李克家本、鄭以厚本、詩禮堂本、綠蔭堂本、董增齡本以及日本《國語》刊本之道春點本、千葉玄之校本“世數”上即無“有”字,而朝鮮經筵校本、黃刊明道本及其覆刻本則有“有”字。汪遠孫《國語明道本考異》謂公序本脫“有”字,秦鼎謂從明本增“有”字。冢田本或即據太宰純之說而于“世數”之上增“有”字,而秦鼎本、高木熊三郎本則據明道本增“有”字。本篇正文兩現“有數矣”,此處注文當作“有世數”,以與正文相應,且“此宅世數”不辭。太宰純未據別本而有此說,可謂細致。

14.公執之曰:違君命者,女亦聞之乎?對曰:臣以死奮筆,奚啻其聞之也?

太宰純曰:奚啻聞之,言非徒聞之而已,乃實行也。韋注謬矣。(戶崎允明《國語考》)

【按】服部元雅引述稱“純按”,文字與戶崎允明引基本相同,唯“實行”下有“之”字。韋昭謂:“何啻,言所聞非一也。”“違君命者,女亦聞之乎”義謂違反君主命令的后果,你也聽說過吧?里革的對答則謂:“我冒死奮筆更改命書,豈止是聽說過違反君命的后果而已?”太宰純謂韋注有誤,但是他的解釋也并不符合文義語境。

魯語下

15.夫苦匏不材于人,共濟而已

太宰純曰:不材,猶言不用,按材、財通,謂不于人為財用也。(戶崎允明《國語考》)

【按】渡邊操引本條,謂春臺先生曰:“不材,猶言不用也,何必讀為裁。”千葉玄之引述稱“太宰德夫”,服部元雅引稱“春臺”,文字與渡邊操引同。韋昭改讀,謂“材”改作“裁”,“不裁于人,言不可食也”。“材”是名詞,在本句中處在謂語中心詞的位置上,故此處理當看作動詞,這也是韋昭改讀的原因所在。叔向的這句話源于《詩·邶風·匏有苦葉》。所以《國語》此處“苦匏”,義即干了葉子的葫蘆。全句義謂:干了葉子的葫蘆,不受人的牽制,共同渡水而已。故韋昭改讀是正確的。太宰純“謂不于人為財用”之說恐亦未當。

16.仲尼聞之曰:女知莫如婦,男知莫如夫。公父氏之婦知也夫

太宰純曰:知也夫,當從宋庠說,本注謬。(戶崎允明《國語考》)

【按】服部元雅引謂:“春臺曰:當從宋庠說,本注謬。”韋昭謂“知也夫”為“欲以明德,此丈夫之知”,而宋庠《補音》以為“此是嘆美之辭”、“夫當音扶”。實際上二者并不矛盾。韋昭的解釋是說公父文伯之母夠智慧,智如男子,此為串講,而非說明“知也夫”之“夫”為名詞。

17.肅慎楛矢者,武王所以分陳胡公,胡公受而藏之,所謂分器也。雖數百歲之后,陳人豈不聞嘗有是事哉?乃在朝皆不識其物,而問諸孔子,然后開故府而得之乎?《家語》傳記之言,皆不可信也。(太宰純《紫芝園漫筆》卷五,本卷第10頁)

【按】本條是太宰純討論《孔子家語》的條目,但由于《孔子家語》本則內容和《國語》相同,故也可看作是太宰純對《國語》的研究。本事亦見于《說苑·辨物》。崔述(1739-1816)《考信錄》從另外一個角度提出疑問,謂:“隼為石砮所貫,安能飛數千里,至于陳廷而后死哉?且怪者,孔子之所不語。而《國語》所載孔子之事凡四,而三語怪焉,一似孔子生平專以語怪為事,而他特其余者。則何以《論語》二十篇中從未載其一事?《左傳》之艷而誣,亦從未有一事之似此者。此蓋稱圣人者,欲見其博,而不知其適以誣圣人,小圣人也。”清代佚名《史記疏證》引邵泰衢之說與崔述近似,但是邵氏進一步指出這是漢儒偽造。當然,太宰純的疑問也不是沒有道理。只是《魯語》此處在體現孔子之博學,故不涉及陳國內部掌故了解的情況。

齊語

18.誠可立而授之

太宰純曰:立,“坐立”之立也。韋以為“建立”之立,非也。(戶崎允明《國語考》)

【按】韋昭謂:“言可立以為大官而授之事也。”檢太宰純之意,認為此處“立”字當為當即、立刻之義。此句的上文“桓公召而與之語,訾相其質,足以比成事”,“誠可立而授之”是考察之后的進一步意向,并非是實際性行動,故此處“立”仍當從韋注。太宰純之說不可從。

19.政不旅舊,則民不偷

太宰純曰:“政不旅舊,則民不偷”八字,《管子》作“正旅舊,則民不惰”七字,劉績注引《齊語》而解曰:“旅舊,棄故舊不用如旅也。”此解比韋氏為通。(戶崎允明《國語考》)

【按】韋昭謂:“不以故人為師旅。”王懋竑提出質疑,認為不通。清人俞樾(1821-1907)則認為“旅”通作“拒”。此外,還有認為“旅”通“臚列”之“臚”的。后世《國語》注釋,多依從于韋昭、劉績、俞樾三者。當然,也有翻為別說者,如胡果文《國語選評》認為“旅舊”是“因循守舊”之義,實際上還是韋昭注文語義的進一步延伸。朱瑞華認為“旅”字在先秦沒有“拒絕”的意思,俞樾用假借又過寬,故朱氏認為還是韋昭所釋最為恰當。所有的焦點都關注在韋昭注“不以故人為師旅”一句上,忘記了下文還有引述孔子的一句話“故舊不遺,則民不偷”。韋昭所引孔子之言出《論語·泰伯》。從表面上來看,正與《齊語》此處語義相反,即一謂“政不旅舊”,一謂“故舊不遺”。恐怕俞樾釋“旅”為“拒”的依據,就是韋昭引述孔子的這句話。雖然都是“民不偷”的結果,但是造成結果的條件是有區別的,前者是齊國,而后者是魯國。兩個國家的立國基礎、理念、價值取向都不相同。韋昭引述孔子之言,只是強調“民不偷”,而非強調“不遺”還是“不旅”。

晉語一

20.民外不得其利

太宰純曰:不得其利者,汎言也。注非。(戶崎允明《國語考》)

【按】韋昭謂:“不得攻伐之利也。”今檢《國語》原文云:“今君起百姓以自封也,民外不得其利,而內惡其貪,則上下既有判矣。”既然有“今”字,則此處當為特指,并非“汎言”,太宰純之說不可從。

21.其反為物用也,何事能治

太宰純曰:言為物所用也,乃上文“以制百物”之反也,韋注非也。(戶崎允明《國語考》)

【按】渡邊操亦引本條,云:“春臺先生曰:為物用者,言為物所用也。乃上文‘以制百物’之反也。韋氏注以為‘百物器用’,誤矣。”千葉玄之引述稱“太宰氏”,文字與渡邊操引同。太宰純結合上文語境,對本句進行解釋,似比韋昭注更允當。拙稿《渡邊操〈國語解刪補·晉語〉箋補》有詳辨,可參。

22.敵入而兇,救敗不暇

純曰:《會》:兇,與兇、忷同。(六谷藏書本《國語》批校)

【按】韋昭謂:“兇,猶兇兇,恐懼也。”從韋昭的注文看,此處“兇”字為心理動詞。《中文大辭典》、《漢語大字典》即引《晉語》本句及韋注單列義項“恐懼”。今檢《說文·兒部》:“兇,擾恐也。”《集韻·鍾韻》云:“兇,或作恟、忷。”太宰純引《古今韻會舉要》之說,實是補證韋注。

23.申生甚好仁而彊

太宰純曰:彊,“強弱”之強也。(戶崎允明《國語考》)

【按】韋昭謂:“彊,彊御也。”今按《詩·大雅·烝民》“不侮矜寡,不畏彊御”、《大雅·蕩》“曾是彊御”毛傳:“彊御,強梁御善也。”檢古代文學作品選本以及《國語》譯本有注“彊”為“精明強干”、“性格剛彊”、“剛彊、強悍”、“剛猛”、“倔強”、“擁有實力”者。《晉語一》本篇下文“今謂君惑于我,必亂國,無乃以國故而行彊于君”之“彊”即“好仁而彊”之“彊”。又下文云“彼得政而行其欲,得其所索,乃棄釋君”,“行其欲”即“好仁而彊”。《晉語一》此處“彊”字實以韋注最合,即:態度堅決,不以相關原因而改變主意。

晉語二

24.愚陋而多怨

太宰純曰:多怨于晉也。注誤。(戶崎允明《國語考》)

【按】千葉玄之引述本條,謂:“太宰德夫曰:多怨,謂多怨于晉也。韋注非也。”韋昭謂“多怨于戎翟”,《晉語二》本篇下文云:“多怨可以共憂。”潘光旦(1899-1967)謂:“多怨共憂之論極是,此唐宋遷讁詩所以對遷讁地之少數民族有比較深厚之同情而遺留較多之紀錄也。”按照韋昭的意思,“多怨”的主語和“愚陋”的主語是不同的,恐非。本句主語是“狄(翟)”,故太宰純之說似更允當。但也不必限于晉,蓋愚陋而多構怨于臨近地區的國家和部族。

25.十六年公作二軍條云云。其反為物用也。注:為物用,與百物器用無異。

春臺先生曰:為物用者,言為物所用也,乃上文“以制百物”之反也。韋氏注以為百物器用,誤矣。(渡邊操《國語解刪補》)

【按】今檢上文云:“上貳代舉,下貳代履,周旋變動,以役心目,故能治事,以制百物。”而本句則謂“若下攝上與上攝下,周旋不動,以違心目,其反為物用也,何事能治?”則此處之“用”與上句“制”對文,故此處“反為物用”之“用”義當與“制”同。太宰純此處通過上文語境來對本句進行解釋,至當。

26.宗國既卑

太宰純曰:宗國,謂虞也。虞,大王之后。虢,王季之后。故虢謂虞為宗國,猶滕謂魯為宗國也。韋注“宗國,公族也”,非矣。(戶崎允明《國語考》)

【按】渡邊操亦引本條,唯“韋注‘宗國,公族也’,非矣”作“舊解可笑”。根據梁穎、李庭華研究,士大夫稱諸侯為“宗國”是西周、春秋時期的普通用語,表明士大夫和自己的國君有宗法關系。從這個角度來看,舟之僑不僅為虢大夫,也是虢公的同姓,此處“宗國”當即指虢公,韋昭注不誤。

27.吾言既往矣

太宰純曰:往,逝也。往矣,不反之詞。韋氏以“行”解,非矣。(戶崎允明《國語考》)

【按】千葉玄之引述云:“太宰德夫曰:‘往,行也’之‘往’,當作‘往,逝也’。往矣,不反之辭。舊注以‘行’解之,非也。”渡邊操引同。韋昭此處釋“往”為“行”恐怕還是受《國語》本文“豈能欲行吾言”的影響。“吾言既往”即“有言在先”、“話已經說到頭里”的意思。

晉語三

28.今我不擊,歸必狃

韋注:狃,忕也。不擊而歸,秦必狃忕而輕我也

純曰:歸,秦歸也。韋注以為惠公歸,非。此本及盧本皆以“擊”字為句,得之。(六谷藏書本《國語》批校)

【按】太宰純之說非。韓簡視師,發現秦軍人數雖少,但是斗士頗多,是以晉惠公才說出“今我不擊,歸必狃”的話,“歸”的主語自然是我,非“秦歸”。太宰純因為韋昭注文“不釋而歸”句,以為韋昭未在“擊”下斷句,實錯解韋注。今檢《左傳·僖公十五年》本文曰:“一夫不可狃,況國乎?”與《晉語三》“今我不擊,歸必狃”下之“一夫不可狃,而況國乎”處語句完全相同。林堯叟謂:“匹夫尚不可狃狎,況晉與秦為敵國,其可以師狃我乎?”可證。

晉語四

29.樹于有禮,必有艾

太宰純曰:《說文》注徐曰:“樹之言䜿也。”《廣韻》:“立曰樹。”今此本宜用“立”之訓。(戶崎允明《國語考》)

【按】渡邊操亦引本條,唯“徐曰”之“曰”作“云”、“此本”作“此經文”。千葉玄之引述稱“太宰氏”,文字與渡邊操基本相同,唯“之言”作“之為言”。檢徐鍇(920-974)《說文系傳》云:“樹之言豎也。”則千葉玄之引誤。韋昭注:“樹,種也。”故太宰純以為未妥, 是以有說。實際上韋昭注文講求上下呼應,“艾,報也”,“艾”實收獲之義,有收必有種,故釋“樹”為“種”,也不可謂不通。

30.狐氏出自唐叔

狐氏,重耳外家也。出自唐叔,與晉同祖。唐叔之后別在犬戎者。

張本“犬”作“大”。

純曰:據《左傳》,當作“大”。(六谷藏書本《國語》批校)

【按】戶崎允明《國語考》亦引太宰純之說。今檢《國語》之宋刻宋元遞修本、明德堂本、許宗魯本、正學書院本、金李本、張一鯤本、詩禮堂本、綠蔭堂本、董增齡本、黃刊明道本及其覆刻本、道春點本、千葉玄之本等,字皆作“犬”不作“大”,批校誤會。渡邊操、千葉玄之也認為此處注“犬”當為“大”字,并未標注出自太宰純。六谷藏書批校所引可備參證。拙稿《渡邊操〈國語解刪補·晉語〉箋補》已辨,可參。

31.中不勝貌,恥也

韋注:勝當為稱,中不稱貌,情貌相違也。

純曰:中,“中外”之“中”。勝,當讀為平聲。

昌武按:勝字比不為稱,亦通。(六谷藏書本《國語》批校)

【按】韋昭的解釋是從聲訓的角度,以“勝”為“稱”的借字。檢《考工記》“角不勝干,干不勝筋”鄭注云:“故書勝或作稱。”或韋注所本。“勝”、“稱”二字音同義通,“昌武按”所言是。韋昭不單釋“中”字,故太宰純釋之。貌,是外在形式;中,是內在實質。從韋注“情貌”注文看,韋昭以“情”釋“中”極是。故訓謂:“情,性也。”太宰純以此“中”為“中外”之“中”,所釋非當。太宰純以平聲釋“勝”讀音,是以“勝”為“盡”義。但讀平聲的“勝”字往往與“不”字結合成“不勝”組合,此處“勝”字當為謂語中心詞,“不勝”即“不匹配”、“不相稱”之義。“違”即“不勝”之義。

32.乃出陽人

太宰純曰:出,謂解圍而出之也。注云“降也”,予所不解。(戶崎允明《國語考》)

【按】按照韋昭的意思,本來陽人不服,文公圍城欲討伐陽人,由于倉葛的表態,文公意識到自己的問題,于是打開缺口放陽人出城,但是陽人卻因此感念文公的恩德而歸附文公,是韋昭釋“出”為“降”字的初衷。因為文公伐原的結果就是如此。就“出”字的語義而言,恐當以放出為允。

33.注三德為

太宰純曰:為,當作“謂”。(戶崎允明《國語考》)

【按】今檢朝鮮經筵校本、黃刊明道本及其覆刻本“為”字作“謂”,而宋刻宋元遞修本、明德堂本、許宗魯本、金李本、正學書院本、詩禮堂本等公序本字作“為”。字作“為”也講得通。但是韋昭注文術語以及引述三君注文術語,凡解釋類似術語,絕大多數用“謂”,此處也當以用“謂”字為最當。董增齡本、冢田虎本、秦鼎本、高木本從明道本改字作“謂”。

34.然則騷擾二音,并通,李舟《切韻》無騷音,從《說文》也。

純曰:注“擾”恐“搜”之訛。(六谷藏書本《國語》批校)

【按】今檢《國語補音》之宋刻宋元遞修本、明德堂本、正學書院本、文淵閣本“擾”字作“溲”,微波榭叢書本、尊經書院本字作“廋”。檢陳樹華《國語補音訂誤》即改“溲”作“廋”,是微波榭叢書本從陳樹華說而改。正文作“溲”,直音音注還寫作“溲”的話,等于沒注,故陳樹華改字。而張一鯤本、李克家本、鄭以厚本、綠蔭堂本、道春點本、千葉玄之本作“擾”。冢田虎本、秦鼎本、高木本作“搜”。秦鼎(1761-1831)云:“搜,舊作‘擾’,皆誤也。”改是。其說或源出太宰純。

晉語五

35.其主朝升之而莫戮其車

注:“其主人車車仆。”太宰純疑有誤謬。(戶崎允明《國語考》)

【按】該注文是道春點本的文字。今檢宋刻宋元遞修本、朝鮮經筵校本、秦鼎本、高木本韋注:“主,主人。車,車仆也。”黃刊明道本及其覆刻本則作:“主,主人。車,仆也。”明德堂本、許宗魯本、正學書院本、金李本、張一鯤本、李克家本、鄭以厚本、詩禮堂本、薈要本、文淵閣本、文津閣本、綠蔭堂本、董增齡本、道春點本、千葉玄之本、冢田本則作“其主人車車仆也”,陳樹華于“主主人”下謂:“元明諸本,上‘主’字誤‘其’。”國家圖書館藏王跋詩禮堂本據黃刊明道本改“其”作“主”,圈去第二個“車”字。秦鼎云:“主人,謂車仆之主人。”“車”字的注語作“仆”,或作“車仆”都是通的,實際上作“車仆”更為確當。至于自明德堂本以來《國語》刻本把注文“主主人”改作“其主人”,恐怕還是出于對韋注文字處理的問題。“主”、“主人”是被釋詞和釋詞的關系,而“其主人”則是對正文“其主”的說明。因此,明德堂本等注文應該斷作“其主人車。車,仆也”或“其主人車車仆也”。

晉語六

36.先君文子也

太宰純曰:文子,當作“文公”。(戶崎允明《國語考》)

【按】千葉玄之亦主此說。此為《晉語六》“成子道前志以佐先君”注文。今檢《國語》之宋刻宋元遞修本、朝鮮經筵校本、許宗魯本、正學書院本、李克家本、薈要本、文淵閣本、文津閣本、黃刊明道本及其覆刻本、董增齡本注文即作“文公”,而明德堂本、金李本、張一鯤本、鄭以厚本、三余堂本、道春點本、千葉玄之本、秦鼎本、綠蔭堂本等則作“文子”。則“文子”之誤或從明德堂本開始。當然,從這一條,也可以看出張一鯤本、金李本和明德堂本的關系。

晉語七

37.公乃以魏絳為不犯

太宰純曰:不犯,言魏絳不犯法也。注誤。(戶崎允明《國語考》)

【按】韋昭云:“不可犯以罪。”這兒的“犯”字是冒犯、干犯之義。從下文公子楊干亂行于曲梁而魏絳斬其仆的事情來看,所謂“犯”,冒犯軍紀。魏絳不會因為官階以及相關原因就允許他人冒犯自己的軍紀,故下文云“軍事有死無犯”。所以,“以魏絳為不犯”并非指魏絳不犯法,是魏絳不允許他人冒犯軍紀。今檢朝鮮經筵校本韋注作“不犯,不可以非法犯也”。楊干亂行即“犯以罪”,故韋昭注可從。又下文“軍事有死無犯為敬”韋注云:“有死其事,無犯其令,是為敬命。”“無犯其令”也即此處“不犯”之義。太宰純之說不可從。

晉語八

38.范獻子聘于魯,問具山、敖山,魯人以其鄉對。獻子曰:“不為具、敖乎?”對曰:“先君獻、武之諱也。”獻子歸,徧戒其所知曰:“人不可以不學,吾適魯而名其二諱,為笑焉。惟不學也。人之有學也,猶木之有枝葉也。木有枝葉,猶芘蔭人,而況君子之學乎?”

太宰子曰:孟子有言曰:“人不可以無恥。”恥之于人大矣。向使范獻子不為笑于魯人,其猶未為學矣。獻子可謂有恥矣。既有恥矣,不可以無懲,但恥而不知懲,所以重恥也。《詩》云:“予其懲,而毖后患。”有懲之謂也。獻子可謂有懲矣。既恥既懲,又徧戒其所知,不亦仁哉!一過而三善至焉。獻子之過也,亦君子哉!(太宰純《紫芝園漫筆》卷二,本卷第14頁)

【按】太宰純引《詩》出《詩·周頌·小毖》。中國本土學者,除了柳宗元(773-819)有評點之外,尚無其他學者對本篇進行點評。而且柳宗元的出發點和太宰純不同,柳宗元謂:“諸侯之諱,國有數十焉,尚不行于其國,他國之大夫名之,無慚焉可也。魯有大夫公孫敖,魯之君臣莫罪而更也,又何鄙野之不云具、敖?”周廣業(1730-1798)《經史避名匯考》卷二七引《云谷臥余》云:“謂魯不諱公孫敖是也,謂犯諱為無慙,非也。”已經對柳宗元的說法提出批評。太宰純對本篇的評點,則是從范獻子吸收教訓并且告誡他人的角度來立意的,對范獻子的行為進行了贊揚,比柳宗元所論更具普遍性和教育意義。

晉語九

39.簡子曰:志父寄也。

太宰德夫曰:寄,寓也,附托也。言寄寓于志父而為之禱也。(千葉玄之《校訂重刻國語》卷十五,本卷第9頁)

【按】韋昭釋“寄”為“寄禱”,太宰純釋為“寓”。即韋昭不釋“寄”字,只是解釋了此處“寄”字指稱對象,而太宰純解釋了“寄”字之義。“志父寄也”,“是亦志父之所寄也”之義。“志父”是趙簡子的自稱。簡子的意思是,衛莊公所禱告的內容,也寄托著我的禱告。太宰純的理解有偏差。

40.誰能待之

太宰純曰:待,接待也。(戶崎允明《國語考》)

【按】韋昭云:“待,猶假也。”《釋名·釋天》:“夏,假也,寬假萬物,使生長也。”韋昭“猶假”之“假”即“寬假”,亦即假待、寬容、容忍之義。故俞樾《平議》:“待,猶忍也。”朱誠謂:“‘寬容;容忍’蓋為‘待’在句中的臨時義。”言是。太宰純之說不確。

鄭語

41.若更君而周訓之,是易取也

太宰純曰:更,變更也。更君者,孟子所謂變置其君也。韋注謬矣。(戶崎允明《國語考》)

【按】千葉玄之引述稱“太宰德夫”,文字與戶崎允明所引基本相同,唯“韋注謬矣”作“韋注迂謬可知也”。韋昭謂:“更以君道導之,則易取。”太宰純“孟子所謂變置其君”的原話出自劉三吾(1312-1399?)《孟子節文題辭》。《鄭語》本句上文云:“其冢君侈驕,其民怠沓其君,而未及周德。”則是其君未行君道,故韋昭以“更以君道導之”釋之。實際上,能夠“更以君道導”的前提,自然是變置其君。太宰純之說可從。

楚語上

42.曰:子尚良食

太宰純曰:尚,當訓庶幾。(戶崎允明《國語考》)

【按】賈逵(33-101)注:“尚,且也。”韋昭謂:“尚,猶強也。良,善也。”“子尚良食”,《楚語》本篇出現了兩次,意思是一致的。《說文·八部》:“尚,曾也,庶幾也。”王引之(1766-1834)《經義述聞》卷二二謂:“《楚語》蔡聲子謂湫舉曰‘子尚良食’,言子尚其強食。強食者,努力加餐之謂也。”《辭源》(修訂版)收錄“良食”詞條,即引錄《楚語》本條作為例,亦謂“努力加餐之意”。汪遠孫《發正》云:“尚,庶幾也。良,猶彊也。”與王引之說同。楊伯峻(1909-1992)《古漢語虛詞》也認為此處的“尚”當釋作“庶幾”。太宰純之說與中國清代以來諸家說法相同。

43.邇者騷離,而遠者距違

太宰純曰:騷,騷擾之騷,不必訓愁。(戶崎允明《國語考》)

【按】韋昭云:“騷,愁也。離,畔也。”王應麟(1223-1296)《困學紀聞》卷六云:“伍舉所謂‘騷離’,屈平所謂‘離騷’,皆楚言也。揚雄為《畔牢愁》,與《楚語》注合。”清人方樸山云:“《楚語》注正因《畔牢愁》而云爾。”王應麟之說或本項安世(1129-1208)《項氏家說》。錢鐘書(1910-1998)、徐仁甫(1901-1988)都認為“騷離”和“距違”對文為義,錢鐘書認為此處“騷”字當為“擾動”,其說和太宰純之說不謀而合。徐仁甫認為“離騷”即“離疏”。岑仲勉(1885-1961)從突厥文sola-和sula-有禁錮、斷絕之義出發,認為“離騷”音與突厥文合,謂:“原地放流,即是被禁錮而與懷王隔斷,初無‘牢愁’意味,蓋楚語之失傳久矣。如必用有意義的漢字來表示,寫作‘離疏’亦可以……至于《國語》的邇者、遠者,應指臣民言之,猶言近的被疏遠,韋注未諦。”王廷洽經過統計,對《楚辭》中的“騷”字作出新的解釋,并引《楚語》本句韋注釋云:“很明顯,把騷離解釋作憂愁地離畔,不如釋作‘紛紛地離去’更為妥當。”并認為項安世“楚人之語,自古如此”之說為“強詞奪理”。富金壁則根據對文,認為:“距、違義近,則騷、離義必亦近,而‘離畔’與‘騷(憂愁)’義隔。離當讀為罹,罹亦騷也。‘騷離’即離騷,亦即憂愁。依文義,‘邇者’指境內臣民,‘遠者’尚僅‘距違’,則臣民懾于淫威,僅憂愁而已,未必離畔也。”從《國語》全書來看,君主德義不行造成的后果往往是百姓“攜貳”,此處“騷離”和“攜貳”相似,也即徐仁甫所謂“疏離”。

44.今子老楚國而欲自安也

太宰純曰:老,長老之老也。注不明。(戶崎允明《國語考》)

【按】韋昭謂:“老,老恃楚國。”有的譯注者因釋“老”為“倚老賣老”。如果按照這個解釋的話,本句“自安也”下當標識問號。檢太宰純之義,謂申公子亹在楚國為年長者,若不改變斷句,亦通。本篇上下文中出現了幾個“老”字,除了用作子亹用名之外,其他的幾個都指實質意義的年老,此處并無特別深意,恐亦以年長釋之為當。從下文“欲自安”、“以御數者”也可見此處“老”字當為年老,非必“倚老賣老”之謂。從句意上而言,此處“老”字實即“居處”之義,唯其年老,故以“老”字作謂語動詞,所以韋昭以“老恃”釋之,蓋謂其年老而恃楚國,屬增字為訓。太宰純“注不明”者,實未理解韋注。

45.余左執鬼中,右執殤宮

太宰德夫曰:鬼中、殤宮,蓋錄鬼之書,猶點鬼簿,執以行祭禮。韋注恐迂解也。(千葉玄之《校訂重刻國語》卷十七)

【按】章太炎(1869-1936)《訄書·述圖》謂“鬼中”之“中”為簿書,劉師培(1884-1919)《周書補正》謂“中”為簿籍,二者的說法相同。江紹原(1898-1983)《中國古代旅行之研究》有“《楚語》‘鬼中’、‘殤宮’何也”一章,先后臚列韋昭、王念孫(1744-1832)、吳曾祺、王國維(1877-1927)之說后,認同了王國維對“鬼中”的說法,對“殤宮”則提出兩種假設。第一種假設認為“殤宮”和“鬼中”同義,第二種假設則認為“鬼中”、“殤宮”是“鬼史”、“殤宗”(或“殤官”)的訛誤。針對第一種假設,江氏認為“執”可“引申為拘留,使在左右,有何不可”;針對第二種假設,江氏認為:“第二個可能如果合乎事實,靈王便不但不是直接役使鬼神,也不是左右手執有鬼神名錄何役鬼專書,或把諸鬼諸殤牽在手里,而是能命令在他左右祝宗等官,為他驅遣眾鬼神。”劉節(1901-1977)謂鬼中與殤宮“都是古代的載籍”,說或亦本王國維《釋史》。劉先枚《楚言榷論》有“鬼中與殤宮”一節,引述章太炎與王國維以鬼中為簡策的結論,并謂鬼中與殤宮同義,“相當于后代的《錄鬼簿》”。二劉的說法倒和太宰純之說相呼應。但江紹原從更廣泛的意義上進行討論,似乎更合意旨。

楚語下

46.令辰

太宰純曰:辰,時也。注非也。(戶崎允明《國語考》)

【按】千葉玄之引述謂:“太宰德夫曰:辰,時也。豈拘十二辰乎?韋注誤可知也。”“百姓夫婦擇其令辰”韋昭注:“辰,十二辰。”太宰純因謂韋注非是。今檢《國語》“辰”字多見,除了用作人名之外,大多數用作星名。又《周語下》“當辰,辰在戌上”韋注:“辰,時也。辰,日月之會,斗柄也。”故此處釋“辰”以“十二辰”,以與前注相別,意謂此處之“辰”為“十二辰”之“辰”也。韋注不誤。

47.其為寶也幾何矣

太宰純曰:其為寶也幾何矣,問其價直也。注非。(戶崎允明《國語考》)

【按】韋昭謂“幾何”為“幾何世”,故太宰純有此疑。清代的諸多古文選本多有釋為“價值幾何”者,今各譯注本也多有從之者。高振鐸認為韋昭注釋正確,并且認為把“幾何”理解為值多少錢的說法是“根本不管上下文內容,孤立地來對它任意注釋”。董立章認為:“因王孫圉腰間未系玉珮,故趙簡子譏楚以白珩為國寶,而不作衣飾。”首先,趙簡子之言意在譏刺,這是肯定的。珩是系在佩玉上的橫玉,趙簡子鳴玉中恐即有之。既然是炫耀自己、譏刺對方,而王孫圉首先回答白珩為“先王之玩”,次又謂“華囂之美,楚雖蠻夷,不能寶也”,都在說明楚未以白珩為寶。至于趙簡子“幾何”是“幾何世”還是“值幾何”,恐怕要從先秦時期的社會實際出發。先秦時期,寶是否可以論價值,是值得探討的。晉人淺俗,恐亦未嘗以價值論之。這麼一個小小配飾,作為國寶多少代的問法,似乎更能彰顯其傲慢無禮與譏刺之義。韋注恐不誤。

吳語

48.君王不以鞭箠使之,而辱軍士,使寇令焉

太宰純曰:令,當是“使令”之令,音力呈切。(戶崎允明《國語考》)

【按】韋昭謂寇令為“御寇之號令”,是以“令”為名詞。周國瑞主編《新編古代漢語教程》認為:“使寇令焉,即‘使之寇令焉’。意思是:使軍士們像得到御寇的號令一樣。即:使軍士們執行抵御外敵之命令。”蕭旭因韋注以“使”有“猶”、“若”之義。從語法形式上看,“使”為使令類動詞,“使”后面的應該是動詞形式,“寇令”應是整體的動詞形式。但是“令”字肯定不是“使令”之“令”。鄙意以為“使寇令”是“使之聽寇令”之省,蓋謂使您的軍士蒙羞,讓他們聽從您討伐越國的命令。

49.徙其大舟

太宰純曰:徙,遷也,謂取也。徙其大舟,猶言遷九鼎于洛邑。韋注疏。(戶崎允明《國語考》)

【按】千葉玄之引述謂:“春臺太宰氏曰:徙猶遷。韋注‘徙,取也’,非也。”《漢語大字典》因韋注而列“奪取”為“徙”的一個義項。朱誠謂:“韋注‘徙’為‘取’,乃著眼于解讀‘徙’的行為所致的結果。奪走吳王的大船,也就是移動大船原有的停泊位置,實際上是變易其主人。這是‘徙’的‘遷移;移動’義在句中的臨時含義,因而不宜為其設立義項。”可見,韋昭釋“徙”為“取”是語境義。太宰純謂“韋注疏”,非是。

50.今君掩王東海

太宰純曰:掩王,猶言奄有也。(戶崎允明《國語考》)

【按】韋昭謂“掩”為“蓋”。今《國語》譯注本有從韋注作“蓋”者。亦有別解,如董立章、張玖青等解作“盡”。《國語》本處“掩”字,《左傳正義》、李善注《文選》引作“奄”。《皇王大紀》卷六八、《通鑒外紀》卷九引述省“掩”字。“掩”(“奄”)、“蓋”、“覆”三詞同義。此處“掩”字確實和“奄有”之義相同,謂“覆蓋”、“據有”,如《詩·魯頌·閟宮》“奄有下國”鄭箋:“奄,猶覆也。”《大雅·皇矣》“奄有四方”孔疏:“奄,亦是覆蓋之義。”故韋注不誤。太宰純之說與韋注并無本質區別。不過太宰純是以《詩經》成詞進行解釋。

越語上

51.鄞,于斤切

太宰純曰:于,當作“魚”,聲之誤。(戶崎允明《國語考》)

【按】顏師古《漢書注》、宋庠《補音》音牛斤,《玉篇》音五斤,《廣韻》、徐鉉音語巾,《六書故》音魚斤。至張一鯤本,則改“牛”作“于”。“牛”、“鄞”上古音皆在疑母。《廣韻》“于”在云母,“魚”在疑母,確實不相同。但是張一鯤的時代,恐怕“于”、“魚”語音已經不別了。并且張一鯤《校補國語凡》亦云:“凡《補音》既多繁蕪,又有疏漏,或初學易識者并加音切。至典籍不常經見者,顧獨失音,今并刪補。”所以太宰純未知張一鯤本之例,故雖揭明這一問題,實則意義不大。

越語下

52.今其稻蟹不遺種

太宰純曰:《月令》“介蟲敗谷”。介者,稻蟹之屬。《疏》引此韋注。稻蟹,蓋螽屬而有介。(戶崎允明《國語考》)

【按】清人袁棟《書隱叢說》卷十九有“稻蟹不遺種”條,云:“《月令》‘孟秋,介蟲敗谷’注云:‘稻蟹之屬。《越語》曰:稻蟹不遺種。’夫蟹固輸芒而吳中之蟛蜞害稻為盛。太倉一帶耕田者必貨鴨而盡食蟛蜞,然后可以布種。不然,不遺種矣。蟹有八種,而蟛蜞亦蟹中之一,然不可以蟛蜞而誤以為蟹,如蔡君謨也。”錢倉水、劉萬新謂《越語下》所提到的稻蟹“就是我國沿海各地、特別是從遼寧到福建的沿海各地,通海河川下游各地的河蟹(或稱湖蟹等),譯名為中華絨螯蟹”。今以蟹為甲殼類動物,甲殼亦即“介”。太宰純以為螽屬,恐非。

53.又使之望而不得食

太宰純曰:望而不得食,言吳人望越之多食而不得食人之也。注非。(戶崎允明《國語考》)

【按】韋昭釋本句云:“怨望于上,而天又奪之食也。”太宰純的理解和韋昭不同。由于對“望”字語義的理解不同,牽涉到“望”的支配對象不同。故訓中多有訓“望”為“怨”者。其民盡力而不得食,故更怨其君。一旦吳越開戰,吳民因此會對其君主失去信心,不再支持吳君,無形中為越攻打吳國提供了有利條件。韋昭注更合語境文義。太宰純之說不可取。

四、太宰純《國語》研究的影響

從上面的輯錄資料可知,太宰純對《國語》的研究主要包括三個方面:校勘正訛、辨明讀音、訓詁語義。具體而言,包括如下方面:校正訛文、揭明衍文、辨明字形、探討句義、辨析訓詁、解釋名物、比較故訓、駁正韋注、辨正讀音、分析音律、提示通假、明確去取、探討《國語》記事、揭示行文、辨明兩書相通,其中以辨正讀音和駁正韋注較多。凡太宰純以為韋注不確者,駁正之后,往往有謂韋注“不穩”、“迂解可笑”、“疏”、“注非”、“謬矣”、“誤可知也”、“注不明”、“迂解”、“迂謬可知”、“注誤”、“注謬”、“不解”等語,引述資料有《左傳》、《月令》、《尚書》、《詩經》等。太宰純《國語》諸說,倒可以和松崎惟時所云“其讀書必從校訂,字縷句畫,鉛槧不茍。義疑者簽貼,理謬者涂抹,字訛者改正,音韻必和,字畫必正”相呼應。

太宰純并沒有意識到所據《國語》的音注并非宋庠《補音》原文,而是張一鯤改易過的。在商榷音注的時候,往往據中國本土字書、韻書的音切作為判斷標準,既缺乏對古音的深入了解,也缺乏中國明清時期漢字讀音的標準。對《國語》正文的解釋,能補韋昭所未及,對《國語》的研究是有益的。訓詁往往直下己義,偶或引他書以相比附,或據上下文語境作為依據。所釋有可從者,也有誤解韋注、誤會原文之處。總體而言:

1.太宰純是日本《國語》研究撰述的拓荒者

就目前掌握的日本《國語》研究及刊刻歷時軌跡來看,太宰純之前只有林道春點《國語》,林道春對《國語》僅有總體評價而無具體研究。太宰純的《國語》研究條目應該是目前日本江戶早期中留下最多的,也是較早的。從某種程度上而言,太宰純是日本《國語》研究的拓荒者,對此后日本《國語》研究的繁榮起了不小的助力和引領作用。太宰純的老師物貿卿主張直接用漢語語音誦讀中國經典。物貿卿同時認為:“經學則古注,歷史則《左傳》、《國語》、《史記》、《前漢書》,文章則《楚辭》、《文選》、韓、柳。總之,漢以前之書籍,老、莊、列之類亦益人知見。”在其影響下,太宰純等學習“唐音”,強調用漢語讀音讀中國經典。在文風上,太宰純也注意模仿先秦典籍,運用典故。注解古籍也往往施以音注。另外,太宰純文集中收有《晉世子申生論》,探討《左傳》中申生事跡并為論說,可見太宰純對《國語》《左傳》都十分熟悉。所有這些,都為太宰純《國語》研究提供了前提和條件。

2.太宰純是日本《國語》研究范式的初步確立者

太宰純《國語》研究的校勘正訛、辨明讀音、訓詁語義等三個方面,也正是此后日本《國語》研究的主要研究內容。日本學者沒有專門的《國語》校勘著作,也沒有專門的音注著作,其著作中一般包含校勘正訛、辨明讀音、訓詁語義三個方面,有的還有評點。如渡邊操《國語解刪補》自序謂:“余少壯之時,從春臺先生讀《國語》,而后稍后解文義。既而録其舊聞,欲傳之子侄,綿綿世氛不已,年亦老矣,無如之何。今茲庚辰春,奮然將録舊聞,且附一二愚攷,稿稍成矣,以欲精寫焉,老廢而力不足,拙筆不盡意。”說明其《國語》之學本出太宰純。其自序又云:“今韋氏解所引《詩》、《書》,考其所出,并錄一二管見,欲以便初學者也。今視坊間所傳本率略,文字多誤,本注亦有可疑。又宋庠音注詿誤甚多,恐讀者惑焉,今并書舊聞之與愚按以傳之。”可見,校勘正誤、辨明讀音、訓詁語義是渡邊操《國語解刪補》主要內容,在此基礎上又增加辨明韋昭引文出處。關脩齡《國語略說》每章分四部分,即其書主要涉及的四個方面,考校正文、考注、音補、正異。考校正文是該書重點所在,共1892條。“考注”、“音補”、“正異”這三部分內容基本依照原文的次序依次考辨,一般先出原文,次為辨析。考注者,考注文訓詁之得失,注文引文出處,其他可與注文相參者;音補者,他處注音此處不注者增之,生僻之字而全書無注者補之,以為當出音注者出之;正異者,本書有文字訛誤者正之,或以他本相校而得,或本校而得,或理校而得。千葉玄之校訂《韋注國語》內容大致也有四個方面:輯錄評點、校勘異文、訂正音注、考辨韋注。冢田虎《增注國語》。自序揭出其所增內容:即“于韋氏解未能發蒙者,往往猶有”,“訂文字之謬誤,補音韻之缺失”。補釋韋注之所未備、訂正文字訛誤,往往有可采之處。“訂正音韻之缺失”則嫌太過瑣碎。總之,從渡邊操、千葉玄之、關脩齡,到冢田虎,其研究內容基本上都在太宰純規定的范圍之內,其考音方法和方式等等也未能超出太宰純的基本理路。此外,詞語訓釋注重從語境出發、不事征引,也是自太宰純之后日本《國語》研究的一大特征。可見,無論是研究內容、范圍,還是研究方法方式,太宰純都為此后的日本《國語》研究初步確立了范式。

3.太宰純《國語》具體研究對后世具有借鑒意義

渡邊操、千葉玄之、戶崎允明、服部元雅等人在《國語》研究中,都引述了太宰純的說法,本身就證明太宰純《國語》研究在日本學者心目中的地位和價值。同時,也證明太宰純的說法確實對日本后世的《國語》研究具有借鑒意義。就本文所輯評52條而言,其中校勘條目有6條是正確的,訓詁語義中有10條是正確的,另外還有2條補充韋注、1條別立解釋、1條評說,數量總20條,接近本文所輯太宰純《國語》注說條目的40%。這20條注說,對于《國語》以及韋注的進一步整理與研究,是具有積極意義和參考價值的。另外,這20條中的大多數都屬首次提出,比如第3條和第13條屬首次校出文字訛誤,第34條和第36條屬于《國語》流傳過程中新版本產生的文字訛誤,第33條是根據韋昭注釋通例理校所發現的文字問題,第2條、第6條、第21條、第25條則是通過上下文語境分析得出的合理訓釋,這些都是此前《國語》研究者尚未關注而為太宰純首次揭出者。因此太宰純的某些注說條目不僅具有重要的學術價值,而且具有重要的學術史意義。

*本文為2017年度國家社科基金項目“日本《國語》研究史”(項目編號:17BZW080)階段成果之一。

【原文刊于《古籍整理研究學刊》2021年第2期,為便于排版和閱讀,本次推送刪去注釋,如需引用,請以原文為準。】

作者簡介:郭萬青,中國古典文獻學博士,現為唐山師范學院教授,主要從事古典文獻學與訓詁學研究,出版著作多部,在《敦煌研究》《語言研究》《文獻》《古籍整理研究學刊》等海內外刊物上發表學術論文百余篇,主持國家社科項目、教育部項目等多項,獲省社科優秀成果獎等多次,是河北省三三三人才工程第二層次人選。本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/394214.html