葛承雍

中古墓葬出土的粟特胡商俑,是多元文化的認知符號和標志,作為絲綢之路真實片斷的再現,它們也成為探尋隋唐之際國家交往的線索。

山西晉東南長治(上黨)地區多年來出土的唐代灰陶俑中有著“胡商、女眷、高駝、載物”的鮮明地域特色,與長安、洛陽等唐代京畿地區出土胡俑相比,別有殊樣,獨炫異彩,甚至不乏令人贊嘆的孤品和精品,筆者依據其獨特性,將之命名為“上黨殊樣”或“長治模本”。本文首次對山西長治胡商騎駝俑表現的原生藝術特色進行學術探討,分析山西從太原到長治、晉城周邊地區粟特胡人遷移的蹤跡和聚集活動,論證了太行山脈兩側“咽喉”樞紐地胡商頻繁往來的原因,指出該地區胡商俑造型生動、形象栩栩如生的特點,這在其他區域很少見。對上黨出土陶俑原生藝術的探究,將深入了解絲路紐帶的延伸,更有著補史、證史、明史的歷史價值。

太原,古都晉陽,其考古出土的北朝隋墓胡商俑曾驚動學術界〔圖一至圖三〕,但晉東南長治地區出土的唐俑中卻更有著“胡商、女眷、高駝、載物”的地域特色,這些陶塑作品與長安、洛陽等唐代京畿地區胡俑相比,別有殊樣,獨炫異彩,甚至不乏令人贊嘆的孤品和精品,姑且稱為“上黨殊樣”或“長治模本”。筆者對山西長治胡商俑表現的原生藝術特色已觀察了很多年,限于出土材料公布得比較零散,時間相隔也較長,所以遲至今天才將這個研究專題發表。

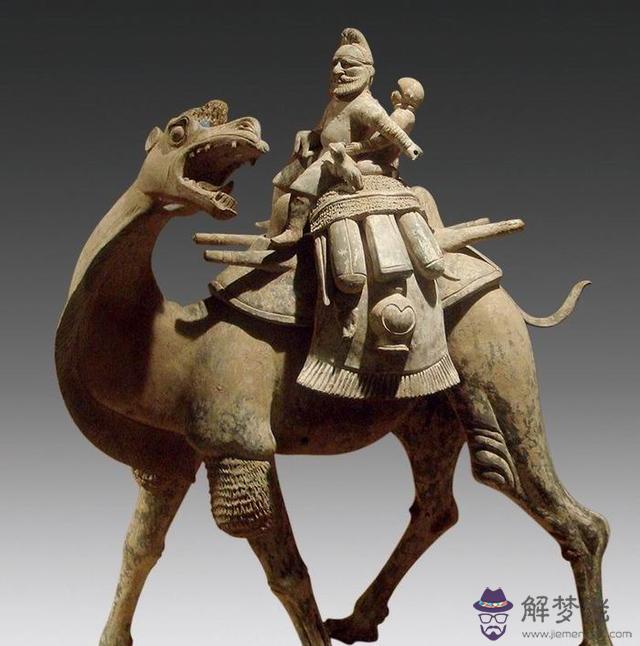

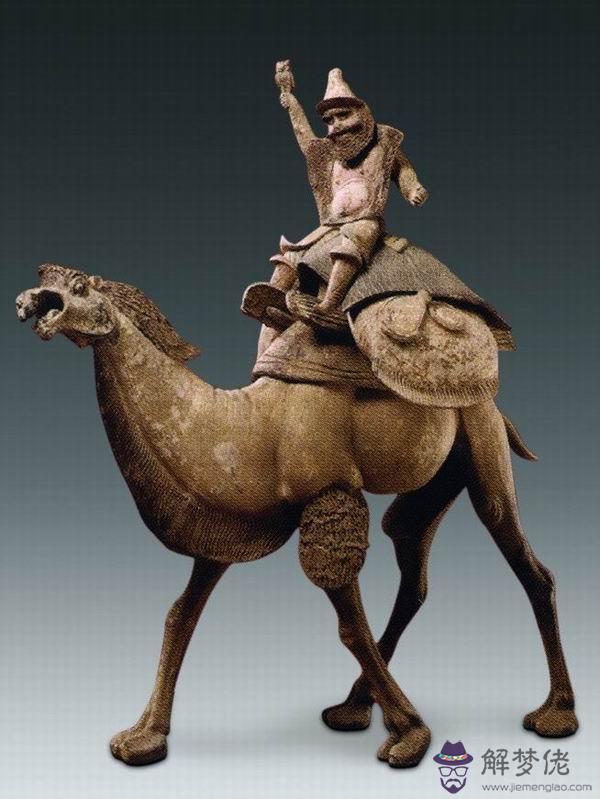

圖一:1 載人載貨駱駝之一 1980年太原隋代斛律徹墓出土

圖一:2 載人載貨駱駝之二 1980年太原隋代斛律徹墓出土

圖一:3 載人載貨駱駝之三 1980年太原隋代斛律徹墓出土

圖二 載人載貨駱駝(局部)

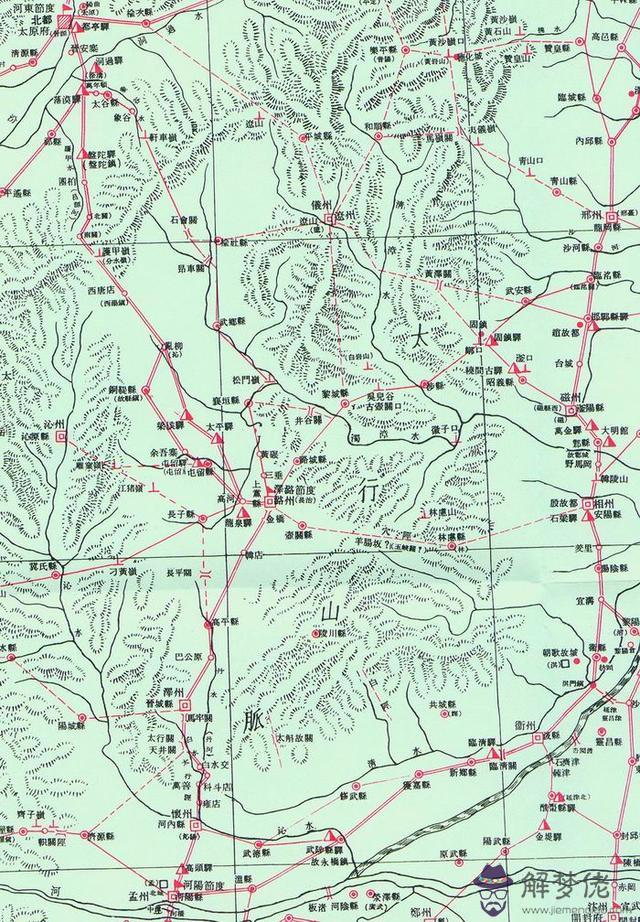

圖三 唐代上黨交通圖

近年來,山西長治一帶出土的灰陶加彩騎駝俑在海外國際拍賣市場上頻頻露面,不僅保存完整,品級較高,而且造型新穎,藝術性好,引起藏家競拍,更引起我們強烈關注。有人曾從拍賣角度介紹過山西騎駝俑,但沒有從學術和藝術角度作過系統研究。本文擬在實地調查基礎上,對晉東南長治地域獨特的胡商俑造型藝術作一探討。

一 長治胡俑的鮮明特色

山西長治地區古稱上黨,蘇東坡《浣溪沙·送梅庭老赴潞州學官》形容“上黨從來天下脊”,是指太行山像一道脊梁把山西、河北分開。但長治并不是屏障隔絕的封閉之地,晉東南“三山夾兩盆”的地形使長治自古以來既是兵家戰略要沖,又是商旅的中樞通道,其北上直抵大同,南下進入洛陽,東通邯鄲、鄴城,西達蒲州、長安。可以說,長治是中古時期中央王朝控制地方政權的一個重要之地。

唐代貞觀時期曾將上黨郡改為潞州都督府,景云二年(708)李隆基外任潞州別駕一年半,開元十一年(723)唐玄宗重巡此地宴請父老免賦五年,開元十七年潞州復升為大都督府,這是唐王朝在河東道設立的唯一一個都督府,內地都督府本來就相當稀少,開元年間全國一共只有八個大都督府,其輻射周邊地區的中心格局異常重要。開元時長治六萬四千二百多戶,正如唐玄宗車駕過潞州金橋所說:“張說言‘勒兵三十萬,旌旗千里間。三右上黨,至于太原’。真才子也。”可見其在當時全國重鎮布置中的地位。

盡管唐代潞州(長治)農業經濟不如河北、河南等地富庶,但是土貢物產等豐富繁饒,據《唐六典》尚書戶部卷三記載,開元天寶時期潞州的墨、人參、花蜜、兔絲子等都是每年向朝廷進貢的名產,潞麻、潞布等賦稅量大物精,加之周邊晉州、澤州、汾州等地的特產,也是貿易交換的集散地,在唐代北方商業城市中,潞州一直榜上有名。只有優越的自然條件和商業經濟繁榮才能吸引絲綢之路上那些胡商蜂擁而至。《唐朝名畫錄》說唐宗室江都王李緒還“應制明皇《潞府十九瑞應圖》”,張彥遠《歷代名畫記》卷九也記載盛唐時大畫家韓幹弟子陳閎專門畫有《上黨十九瑞圖》,贊頌長治地區是祥瑞之地。

據筆者實地考察,魏晉隋唐時期從安陽入山西,從鄴城入晉東南,從洛陽到大同,都必走黎城、潞城、上黨、長治、晉城這條通道,所以在通道要沖的州縣都發現了胡人俑,由此可見唐代中西古道交往的深邃和富厚,也證明了當時胡商的無限延展性與巨大衍生力。

從出土和收藏的胡俑看,長治胡商俑造型特色最為鮮明,不僅說明長治有著手工捏塑的高超藝匠,而且說明長治可能是胡人流徙聚落居住地,因為只有藝匠熟悉他們的族群,才能創意出精美獨到的藝術形象,即使是漢人民間匠師捏塑陶俑,也離不開胡商活動的影響,這說明唐代曾有作坊里的工匠在這里從事創作,亦證明隋代以來胡商形象的流傳接續;且當時長治地區有著濃厚的重商氛圍,胡商風氣彌漫,最終折射在胡人陶俑實物藝術上。

長治胡商俑反映了其他地區唐代陶俑所沒有表現的主題,從寫實角度觀察,其藝術匠心顯現出了當時本地社會重商的“精氣神”。以下就所見實例進行分析:

1、胡商俑為鷹鼻,袒胸露懷,上身穿翻毛皮襖,腿上有中亞西域商人常用的麻織綁腿,適于氣候變化,也益于遠行。他們的坐姿隨意率性,不受拘束的形象一目了然。這些當地工匠塑造的胡商特點非常鮮明,不像京師地區駱駝背上還有胡人樂隊造型,長治地區胡俑沒有見到手拿樂器、擊打鼙鼓者,反倒是商人形象栩栩如生〔圖四〕。

圖四:1 胡商騎駝陶俑 1954年山西長治唐王堔墓出土

圖四:2 胡商騎駝陶俑(局部)

2、胡商騎駝俑在駝背上還有攜帶小女孩的特點。年齡顯大的胡商與女孩頗有互相依靠的意思,這使我們很難判斷她們究竟是胡商的女兒,還是婢女。胡商沒有穿翻領披風或斗篷,但呼應了家族式遷移的景象。根據吐魯番粟特文販賣奴婢文書,推測這些幼女還可能是絲綢之路上的特殊商品,即從西域邊疆地區販運到中原內地的胡人女奴〔圖五〕。

圖五:1 胡人騎駝俑 美國大都會博物館藏

圖五:2 胡人騎駝俑(局部)

3、婦女騎駝或坐駝形象屢屢出現,顯得非常突出〔圖六,圖七〕。黎城縣出土的扎髻女性坐在駝峰之間,手執韁繩,歪頭低視,容態疲憊,作緩步前行狀,這是其他地域出土騎駝俑中幾乎不見的現象。

圖六:1 唐胡婦人騎駱駝 1987年山西黎城縣出土

圖六:2 唐胡婦人騎駱駝(局部)

圖七 唐胡女騎駝俑

4、駱駝馱物架不同于其他地區的駱駝俑。駱駝背上很少有絲束,卻有卷起來排列的圓形地毯,兩根圓木前后支撐物品,令人懷疑這是由于承重物品過重,采取代替馱鞍的辦法。比如裝酒皮囊就是體積大、分量沉。除此之外還可看到,駝隊運送的不是京畿貢品、禮品,商品重量普遍較大,而且駱駝背囊也與其他地區不一樣〔圖八〕。

圖八 臥駝俑 黎城縣城北街唐墓出土

5、駱駝背上有猴子造型,或臥坐、蹲坐,或被主人抱在懷中〔圖九〕。長安、洛陽兩京畿輔地區雖然也有此類駝背猴子陶俑,但沒有這麼生動和集中的表現,胡商長途跋涉、野餐露宿的艱苦形象表現得十分到位。

圖九 唐彩繪胡人俑 1975年長治市紅星廠唐墓出土

6、此外,還別有一類駱駝造型不同于其他地區的靜立或靜臥,而是回頭低首,或是張口嘶鳴,富有動感形象夸張。這與中亞馴服后的野駱駝習性特別相似。馴服的野駱駝如果用作坐騎,它們走得快、耐力久,并且喜歡反芻和流涎水,常常用分叉的蹄子尥蹶子,甚至一時性起會咬自己尾巴或者咬人。所有這一切都與長治駱駝俑造型相符。特別是長治駱駝俑體骼高大,令人矚目,可能與其創作塑造的背景有直接關系。

藝術創作在一定程度上是現實生活的反映,長治在北朝隋唐以來作為一個重鎮,澤潞諸州又是桑蠶絲綢集散地,雖然麻、布為折變賦稅大宗貨物,可是工商業發展無疑超過了過去任何一個朝代,官方擴大國內市場、推進對外貿易,需要大量駝馬擔任運輸,在公廨官駝供不應求情況下,全靠民間駱駝運輸負擔,擅長商貿的胡人自然承擔起這一任務,從而有力地促進駝隊的發展。從絲綢之路貿易重鎮的地位說,官府征稅榷商在當時應具有不小規模,正是現實需要的風向標,使胡商成為雕塑工匠首選的創作對象,駱駝作為必備工具也就隨之成為了表現作品。

如果說創作風格、美學特色都與特定的地域文化有密切聯系,那麼長治胡人俑無疑是獨特的,作為胡商東西往來集散地的產物,其獨特面貌的形成,與地域商業文化相輔相成,與市井氣息息息相關,與外來文化密不可分。藝術創作有自身的規律,最關鍵的一條就是離不開現實生活的支撐。

二 胡商蕃客與多元造型

由于長治地區特殊的地理位置,該地區先是處于北齊鄴城、晉陽文化圈的影響下,北魏以后,匈奴雜胡、山胡、稽胡、汾胡、西河胡等“雜胡部族”從山西北部、西部遷入南部,而且每當官府安置不當時,“胡虜”聚集反叛也此伏彼起,所以北齊屢屢鎮壓遷徙這些雜胡到晉東南地區生活。特別是北齊高歡,以晉陽一帶作為其霸業的基礎,不斷通過移民來增加長治地區的人口,以此作為自己對抗北周的屏障。當時平陽(臨汾)以南為西魏北周所轄,以北為東魏北齊所占,《周書·韋孝寬傳》記載:“汾州之北,離石以南,悉是生胡。”元象元年(538)薛修義就任晉州刺史,“招降胡酋胡垂黎等部落數千口,表置五城郡以安處之”[。由此可見,以長治為代表的晉東南正是在各種民族部落沖突中創造生存空隙的緩解之地。

突厥強大吞并柔然后,不斷南侵進攻晉陽。北周保定三年(563),突厥十萬騎兵進攻晉陽,“突厥于是縱兵大掠,自晉陽至平城七百余里,人畜無孑遺”。隋末唐初時期,突厥一度攻掠到晉州(臨汾)、沁州(今沁源)、潞州(今長治),唐太宗貞觀之后又在這些地區安置了不少外來部族“降戶”。突厥當時經常從雁門關入境與中原地區互市貿易,而突厥中擅長商業交換的西域胡人也隨之而來,因為突厥貿易很大程度上要依賴胡商,故胡商形象頻頻顯現在中原地區。

開元三年,突厥九姓部落在其首領阿思布的率領下南下進入山西地區,很快轉變成為“河東九姓”,加入了唐朝軍隊四處征討的行列,與隴右諸軍一起征伐西北叛胡,并與九姓同羅、拔曳固等部落匯合安居在山西境內,有些人還通過山西向河北北部轉移。阿思布被回紇搶掠后奔葛邏祿,其部下多為安祿山招募,所以河東與河北胡人聚落散布較多。安祿山反叛起兵后,曾派出兵馬沿并州一線向上黨地區發起進攻,但唐軍在上黨據守成功抵擋了安史叛軍進犯,保持了長治的穩定。倒是回紇派兵助唐平叛大規模進入山西中、南部,據推測應該有不少胡人“蕃虜”避亂居此。

安史之亂后,唐肅宗至德元載(756)設立澤潞一鎮(又名昭義軍),澤(晉城)潞(長治)地域由于地界與河北方鎮相鄰毗連,下轄的磁、邢、洺三州皆位于太行山以東,受到胡番割據的“河朔三鎮”影響頗深,魏博與澤潞關系密切,但唐朝將長治視為維系北方統治的重要依托地,“屏障洛京,兼治北道”;地理位置具有防衛中央的功能和戰略價值。唐武宗會昌年間,上黨劉稹欲自立為節度使留后,對抗中央“背叛”管轄,宰相李德裕認為“澤潞國家內地,不同河朔”,“前后命帥,皆用儒臣”,調集各鎮軍隊聯合回紇騎兵經過五年終將澤潞平定。《李敬實墓志》記載:唐朝廷“征天下之師,環繞千里,日費百萬,歷年不下一城,不擒一將。武宗震怒,將帥懷憂,密令公(李敬實)往天井監戎。旬月之間,未展韜鉗,賊徒迫,自梟劉稹之首,兇黨率眾歸降”。

所以中唐以后山西東南部社會穩定,經濟未衰,許多人士因此避難潞府,聚集上黨,甚至京城人士將澤潞作為逃難庇護所,也吸引胡商“負販雜運”及回紇、沙陀等其他族群遷居于此。唐后期在澤潞設立昭義軍,大量軍將入駐,直到晚唐時,澤潞的屏障功用才被打破。唐廷招引代北的沙陀軍參與平定強藩,抽調的沙陀盤踞聚居潞州,不僅造成族際流動混融變為一盤散沙,而且反叛擄掠使澤潞經濟遭受沉重打擊。

雖然長治出土唐代墓志中明確為胡人的記載目前甚少,但是洛陽孟津出土的《康仙昂墓志》記錄其父康芬曾任“上黨郡無恤府果毅”,應是折沖府下屬的低級武職。這是長治曾有胡人任職的明確記錄。《唐安令節墓志》也稱其祖父安瞻為“皇朝左衛潞川府左果毅”,“潞川府”即今長治市長子縣濁漳水沿岸,胡人在此任職,表明其活動曾比較頻繁。與長治相鄰的高平縣,雖屬于澤州,但《唐史懷俊墓志》云:“遷高平郡安平府折沖,加上柱國。”因此,康、安、史等昭武九姓者均在這里留下生命痕跡。

西安碑林博物館近年收藏的長治唐代墓志中,有《唐故車營十將定遠將軍試太仆卿武威安公墓志銘》記載安士和事跡,但有意“祖已上銜諱,闕而不錄”,一方面標榜“武威”祖蔭,另一方面又說是“上黨潞城人”,應是出身武威安氏的后代,且在大中年間擔任運輸軍儲的車營十將,并且“瞻有金帛,家唯巨實”,咸通七年(866)七十三歲死于上黨郡城。也有大中五年(851)《唐故武威郡安氏夫人墓志銘并序》,記載“夫人本望武威”,嫁與隴西李公。另有《唐常山故閻公金城米氏故夫人墓志銘并序》,米氏卒于大中五年(851),其兄為后軍院副使,號稱“米副使”。由此可見,安氏、米氏等昭武九姓后裔中之女性亦在長治地區生活,并嫁于漢人融合于本地。安史之亂后,胡人在此駐扎生活的多為中下層軍吏,地位不高,可是墓志的出現補充了史書記載,最近張葳、王慶衛、毛陽光等紛紛撰文對此加以探討,這些研究有益于人們理解長治地區胡俑的大量出現。

毛陽光從龍門博物館收藏墓志和洛陽市場采購拓片里清理出一批粟特人蹤跡,如康琮(父康信基)家族、安建(父安暉)家族、安嵩(父安三郎)家族等,包括族望出自武威的安氏夫人、遷徙后居住潞州的康氏夫人等,鑒于中唐大歷年間澤潞又與河北邢、磁、洺三州的昭義軍聯防駐軍,其收集同時揭示出“米府君(國朝)墓志銘”和康氏家族的男女成員墓志銘。中唐時期晉東南潞州、澤州等上黨地區控扼河北,地連京洛與河東四方,胡人蕃將來往頻繁,抵擋安史之亂和“平叛定難”的歲月中,出身唐初涼州安興貴、安修仁后人的李抱玉(安重璋)、李抱真從兄弟率軍駐扎于此,代宗初年,李抱玉因守城立功被任命為澤州刺史、澤潞節度使、潞州大都督府長史,李抱真為副使,他們熟悉部落酋長籠絡手段,聚集尚武“鄉兵”,成為昭義軍骨干,一些番將武官甚至是家族式的世代繼承。從初唐以來就有大量胡人及后裔進入澤潞地區,盡管“貌胡”而“華心”的異族人受漢俗浸染,可是留下的文字記載不多,幸虧陸續發現的一些墓志石刻中保留了“蕃胡”后裔痕跡,從而使我們長期追尋的胡人蹤跡浮出水面。

正因為長治一直是一個多民族雜居地區,還有從長安等地流落而來的工匠,所以長治本地出土的胡俑雕塑造型生動,生活氣息濃厚,不似長安、洛陽兩京地區官式制作那般規規整整,循規蹈矩,直立恭敬,而是姿態不受拘束,有的攜女帶妻,有的袒腹露胸,有的坐臥駝背,有的馱載物品,尤其是胡商攜女孩出行造型令人懷疑究竟是是絲路上的女奴販賣寫真,或是家庭“小團圓”的呼應,有待進一步考實證明。但他們都再現了中西交通古道上獨特的動人場面,可以聯想到“胡客蕃商大至,寶貨珍奇盈街”的情境。

細觀長治地區發現的胡商俑,造型很少雷同,說明墓主定制這些“兇肆”明器時,要求各不相同,雖然具有本地特色,可是多元顯示,精彩紛呈,下檢數例以為代表:

例一,商隊首領手舉鸮,似乎是投放鷹的動作,因為鸮聞驚機敏,為防止商隊被搶劫,用鸮負責警衛不失為一種必要手段〔圖十〕。

圖十 唐彩繪胡人騎駝陶俑

例二,長治北石槽王義墓出土胡人高鼻深目,八字翹胡,頭戴黑色卷檐帽,駝背上放有橢圓形墊子,顯出具有長途跋涉的豐富經驗。人物刻畫得栩栩如生,不落俗套,有血有肉〔圖十一〕。

圖十一 胡人騎駝俑 1993年長治市淮輕二廠唐墓出土

例三,長治王休泰墓的騎駝俑,駝鞍上盤腿坐的滿臉須髯胡人,頭戴尖頂氈帽,身穿白色翻領胡服,赭色褲子,尖頭高筒靴。細觀這個駝鞍上鋪著紅色氈毯,不僅馱著生活用具,而且還在鞍邊懸掛著禽畜〔圖十二〕。如同嫻熟的白描手法活靈活現地勾勒出人物形象。

圖十二 長治唐胡俑 西安大唐西市博物館藏

例四,多見對女性命運的關注及表達。從面相上看這類女性俑沒有胡人深目的高鼻特征,寬頰細眼的扁平臉部呈現出“蒙古人種”特征,其身份和角色不明,究竟是胡商親屬還是其他良人,難以斷定。但不由得讓人想起李白《幽州胡馬客歌》說的“婦女馬上笑,顏如赪玉盤”。中唐以后筆記小說中常常將胡人女子描述為狐女仙妖,其原型雖不可怖,但也很少像村婦田娘那樣本分。藝術工匠著眼于表現這些女性的創意還需進一步研究,很有可能是反映舉家遷徙狀況〔圖十三〕。

圖十三 唐老年胡婦騎駝俑 1960年山西長治出土

例五,詮釋了胡商的性格和表現的詭秘,早在20世紀60年代考古出土的這類胡商俑并沒有引起廣泛注意〔圖十四〕,只是作為傳統手藝凸顯,可是藝匠塑造忠實再現了當時商貿人物,每個人都按比例被穩穩地安置駝背上,并把人眼能捕捉的一切都囊括其中,實際有著藝術審美的學問。

圖十四 唐灰陶騎駝胡人攜猴俑 1964年山西長治出土

蹊蹺的是,長治唐俑少有兩京地區常見的胡人舞蹈俑、打馬球俑、馴獸狩獵俑、女伎奏樂俑等造型,除了唐墓常見的武士俑、侍從俑等外,只有商人騎駝俑格外引人注目,這是否反映了當地的重商氛圍呢?是否為墓主人出資專門訂做的呢?或是墓主人在一種文化對視下有意炫耀顯擺胡人販運的財富?但這樣的交往不僅僅是雕塑工匠好奇稀有的目光交匯,更是唐代潞州(長治)當地社會生活融入外來因子的活力表現。有了差異才有了文化特色。

三 “上黨殊樣”與“潞澤胡商”

對山西長治胡俑造型藝術的重要性、特殊性、真實性,海內外藝術界不斷給予較高評價,雖無專門論述,但無論是造型設置還是人物刻畫,都凸顯了藝術工匠的不俗創意和不凡功力,其原生特色給我們留下深刻印象,猶如一組鮮活的人物群雕,一幅撼人的浮世風情畫卷,我們稱之為“上黨殊樣”,實際就是一種新的模式。

其一,從造型藝術角度觀察:

1、長治胡人俑最大的特點,是多角度塑造了胡商的形象。在墓葬出土的眾多胡人俑中,雖然也有文吏、武士、奴仆、牽馬、舞伎等常見的造型,但騎駝胡商主題最為突出,胡商騎坐在駝背上,而不是通常所見彎腰弓背站立的胡商俑。長治(上黨)一直有著經商的習慣,號稱“潞澤商綱”,可以看到胡商奔波忙碌的一面,這使我們聯想到新疆柏孜克里克石窟中巨大誓愿圖上繪畫的商人形象,尤其是經常提起大商主帶領的駱駝商隊,釋迦牟尼成佛前就是一個城市的大商人,佛教用大象、馬匹、黃金、女人、寶石建筑的供奉園林,本身就離不開商人的塑造。

2、長治標名的“胡人俑”,不全是高鼻深目的胡人形象,除了明顯的胡人形象外,有些還是蒙古人種“番人”形象,有的披發,有的辮發,究竟是突厥人、契丹人、沙陀人或是其他族群,不能判別肯定,姑且籠統地冠以“蕃人俑”,以別于“胡人俑”。

3、長治胡商俑服裝獨特,他們不像長安、洛陽胡商俑愛穿唐人裝束,而是大多穿著粗羊毛類的翻毛皮襖。雕塑工匠有意突出這些皮襖的特征,大氅露毛;甚至駝背上女性穿戴也是翻毛皮襖,具有鮮明的中亞服裝特色。這明顯是從服飾裝扮上隱現出種族的區別,說明類似胡商服飾特征已在絲路沿線形成了固定印象。

4、長治的胡人俑中女性數量比其他地方要多。一般陶俑表現女性多為侍女,像這樣將騎駝女性作為主要題材的很少。而且有的女性毫無嬌羞忸怩,還使用麻織的綁腿布,或許這是當時族群移民的原型文化反映;也或許表示從屬富人家庭的身份,整家舉族的遷徙被收留依附的墓主作為得意之事顯擺在墓葬中。藝術加工必定有原型人物命運沉浮的牽連凝結。

其二,從制作技藝角度觀察:

1、長治的胡人俑基本上都是手工捏塑的,而不是成批合范套作的,所以每一個騎駝胡人俑都各不相同,靈巧的捏塑使俑的個性特征更鮮明,藝術性也更高。以往出土的陪葬俑往往采用以數量取勝,即使是胡人俑也可能是合范套作,這樣適應于兇肆訂做買賣,大批量的,但容易出現程式化,缺乏生動性。按照唐喪葬制,明器陪葬屬于僭越,但遠在京畿地區之外的長治似乎沒有嚴格喪禮制度監督制約。

2、長治的胡人俑基本都是灰陶質地的藝術品,其原料是否取之本地或添加色素有待科學取樣檢測。灰陶在色彩上盡管不是五彩斑斕,但是有一種純色的寧靜與質樸。我們在長安、洛陽出土隋唐俑中也發現過一些灰陶俑,但是數量小,不像長治一帶大量使用灰陶工藝,這或許與當地燒窯工匠處于太行山脈就地取材有關。

3、長治的隋唐胡人騎駝俑一般個頭都較高,最高達1米多,最低也為40厘米以上,與長安、洛陽出土的隋唐胡人俑相比,無疑普遍顯得高大,尤其是駱駝的造型普遍腿長細瘦,似乎失去比例,俗稱“直棍腿”,可是與阿拉伯長腿單峰駝相似,挺拔鶴立。

其三,從動物角度觀察:

1、唐長治窯燒制有不少灰白胎戰馬造型,例如香港民間機構收藏的戰馬上帶鞍,但馬鞍可取下。這兩匹戰馬一為剪鬃,一為披鬃,雄健有力,線條優美,表現出骨肉均稱、比例適度的特點。值得提出的是,長治窯造型上以突出馬匹強壯肌肉和矯健體態為特征,因為腿瘦長,故腿部需要用鐵絲支架來支撐身軀。我們注意到,這兩匹戰馬腿部和馬尾處都露出了生銹的鐵絲,表明工匠制作戰馬時特別講究瘦長的胎形。

2、陶俑動物造型中沒有猞猁猻、獵豹、鴕鳥、波斯犬等動物,但有拂菻狗形狀的小犬,以及小猴子,特別是胡人手舉鸮或是貓頭鷹,這是以前在別的地區少見的。

從藝術角度觀察,長治胡俑給人一種現實生活的真實感,不呆板、不僵化,突破了其他地區胡人俑選材設計的局限性,人物個性鮮明,注入了工匠的獨特匠心,既有濃烈的地域特色,又有超現實的歷史厚重感,堪為長治-晉東南(上黨、澤潞)歷史無言的注腳。

山西長治胡俑都是手塑,不是“兇肆”里使用模具成批生產的陶俑,應該是喪家直接向工匠定購的明器。每一個陶俑都不一樣,沒有雷同性。證明這不是合模制作的,或是成批生產的。長治胡俑特點是個高、灰陶、胎重,有些像灰磚的做法,有的還在灰陶上涂彩加繪。塑造大都栩栩如生,人物生動,駱駝嘶鳴,天王猙獰,筆者懷疑當地作坊中有胡人工匠。

充滿疑慮的是,長治地區為什麼出現這類騎駝胡人俑,工匠們為何要塑造這麼高大的胡人俑殉葬,而且有諸多女性家眷類騎駝俑?這類造型遠遠超出了京畿地區創作的范圍,究竟是有什麼慷慨奇崛的生命傳奇,還是深深蘊藏著胡人眷戀思鄉的懷舊情結。

從現在公布的唐代澤潞地區陶俑來看,大都是唐高宗、武則天時期墓葬中出土的,由調露元年(679)到大歷六年(771)近百年時間連綿不斷,有人曾探討過胡人與當地漢人的經濟往來[23],并將胡人形象的陶俑融入喪葬社會生活之中。筆者曾注意到駝囊上捆綁的繩子都是有序的,交叉棱格狀或井字方格狀繩結,推測這種繩子是專門為打包絲綢、捆綁毛氈等所用,地中海港口將這種繩結叫“torsello”。長治胡商駝囊俑還有些特殊包裝盒子,雖然沒有發現商隊符號或商號標志,但商隊驅駝進發的主題無疑是藝術敘事高潮。

筆者曾懷疑突厥本為與粟特商胡移民混融的族群〔圖十五,圖十六〕,或許胡商通過突厥諸部遷徙在長治等晉東南而衍生,也或許突厥本身就需要胡商介入他們的經濟生活,至少在籌辦軍資和供給運輸方面需要胡商出力。但不管哪個族群最后都會融入當地社會,這樣長治地區唐墓才會屢屢出現胡商、蕃商形象的陶俑,這是文化投射和生活映射后的表現。

圖十五:1 蕃人俑 山西襄垣唐浩氏墓出土

圖十五:2 胡人俑 山西襄垣唐浩氏墓出土

圖十六 唐綠釉胡人執事俑 1975年長治市郊區小師莊2號墓出土

近幾年,各地民間收藏者陸續展出了許多長治特色的胡人騎駝俑、胡人俑等,據說都是發現墓葬碎片后送到廣州修復的,廣州修復者又貼上海外回流文物的火漆標簽,實際上,我觀察這些胡人騎駝俑即使是唐墓出土的,也肯定被商人們修補改造過,中間摻假顯得又厚又重,有的高度拔高到1.5米以上,當時墓葬甬道能否搬抬下去都令人懷疑。

最后需要指出的是,唐代胡人俑是西方人對中國古代文化印象中的固定傳統符號,他們一直認為胡人藝術形象是盛唐時代多元寬容的標志,因為胡人俑在視覺上有別于傳統的漢俑、唐俑,辨識胡人比較直觀,但是山西長治騎駝胡商俑不是一般膚淺的胡人造型,它提供人們以新的解讀興趣,給了原先夢幻的絲綢之路一些新的再現片斷。所以,山西長治胡商俑在歐美國際拍賣市場上價格屢屢創出新高,其原因就是它作為胡漢文化遺粹,有著不可多見的藝術水平和歷史價值。

從學術研究視角來說,長治胡商騎駝俑造型醒目,形態獨步。它是北朝隋唐雕塑史上一個跨文化的交匯節點,不僅填補了絲綢之路延伸線研究的一個空白,而且也填充了史述縫隙的細節。本著大處著眼、小處入手的原則,這批胡人俑具有補史、證史、明史的作用,值得繼續關注與撿拾重述。

(本文原標題為《上黨殊樣:山西長治唐胡商騎駝俑探討》,全文原刊載于《故宮博物院院刊》2021年第12期。澎湃新聞經作者授權轉刊時注釋未收錄。)

責任編輯:李梅

校對:欒夢

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/388322.html