戴家妙

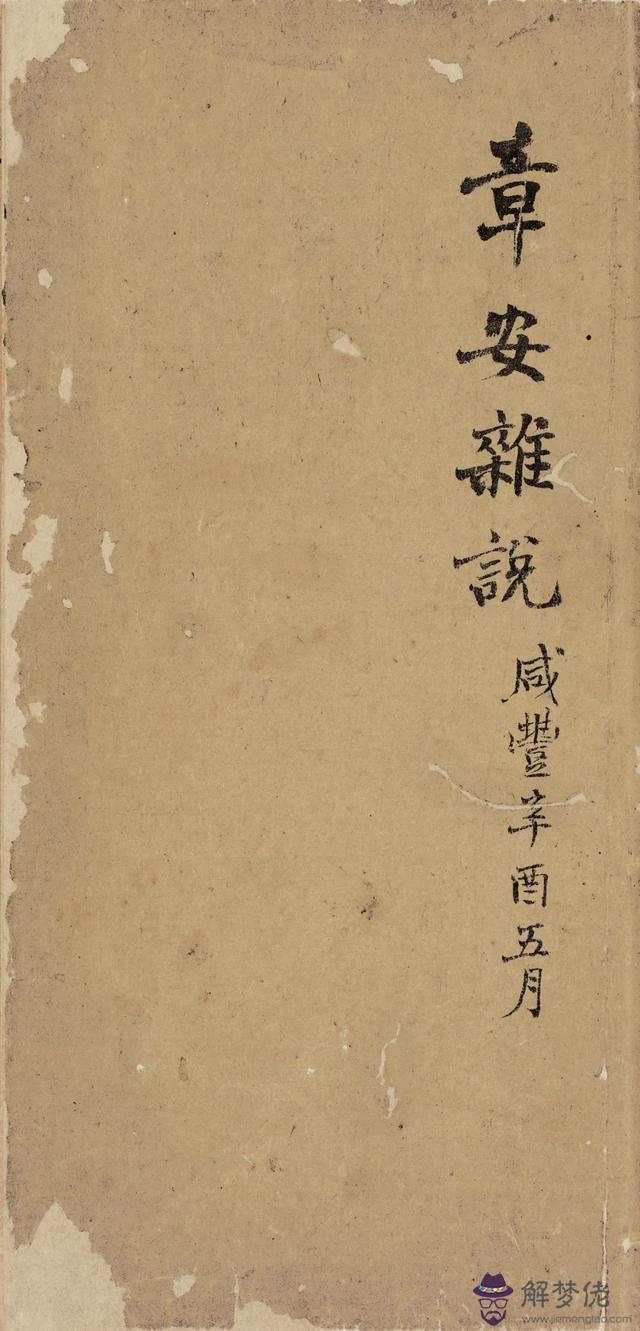

中國國家圖書館以庋藏中國古籍善本宏富著稱,其中清代《趙之謙稿書:章安雜說》即是館藏重要文獻。凡碑石書法、詩文花草、逸聞趣事,多載其中。雜說內容博雜,共八十五則,不僅議論超群,且書藝精彩,是趙之謙典型“顏底魏面”風格轉換時期的手稿,信手拈來,點畫紛披。

國家圖書館古籍館前不久授權止觀書局籌劃高清典藏本以行世,由許石如策劃,中國美術學院教授、趙之謙研究領域的知名學者戴家妙整理此書,排比后先,復作釋文標點,犁然成編,且經高清、原大、原色、原貌印刷出版。澎湃新聞經授權刊發該書前言。

趙之謙像

《章安雜說》緣起

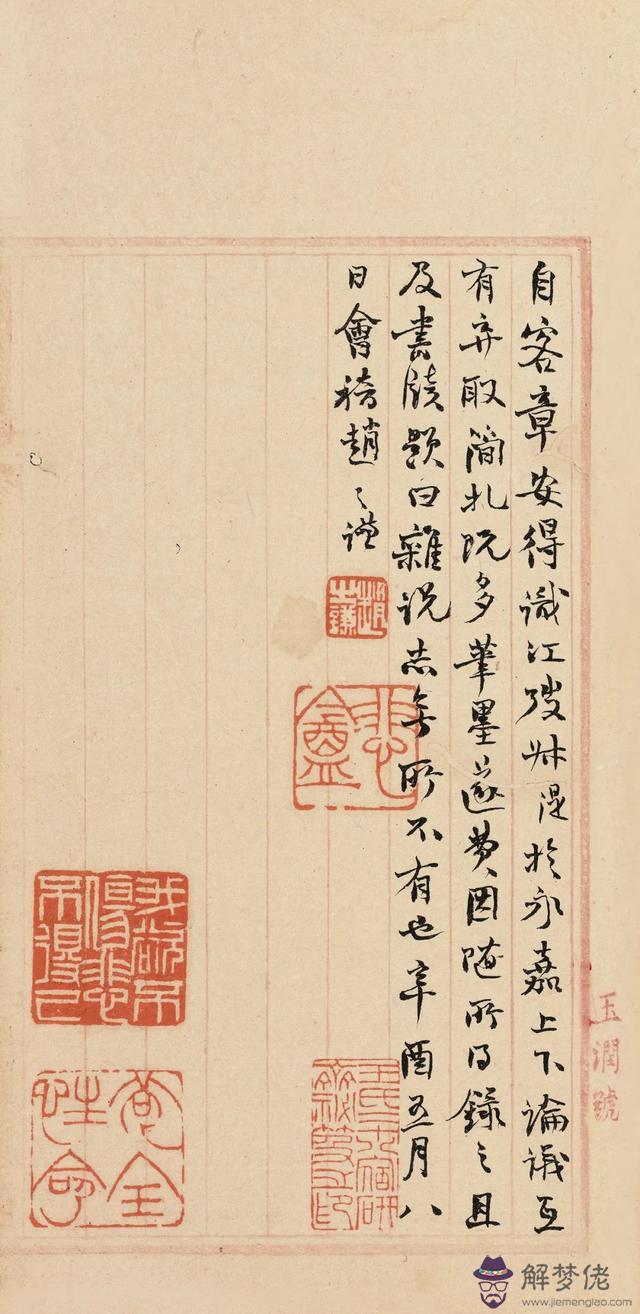

關于《章安雜說》的緣起,趙之謙在序中已幫助:“自客章安,得識江弢叔(湜)于永嘉。上下論議,互有棄取。簡札既多,筆墨遂費。因隨所得錄之,且及書牘。題曰‘雜說’,志無所不有也。”

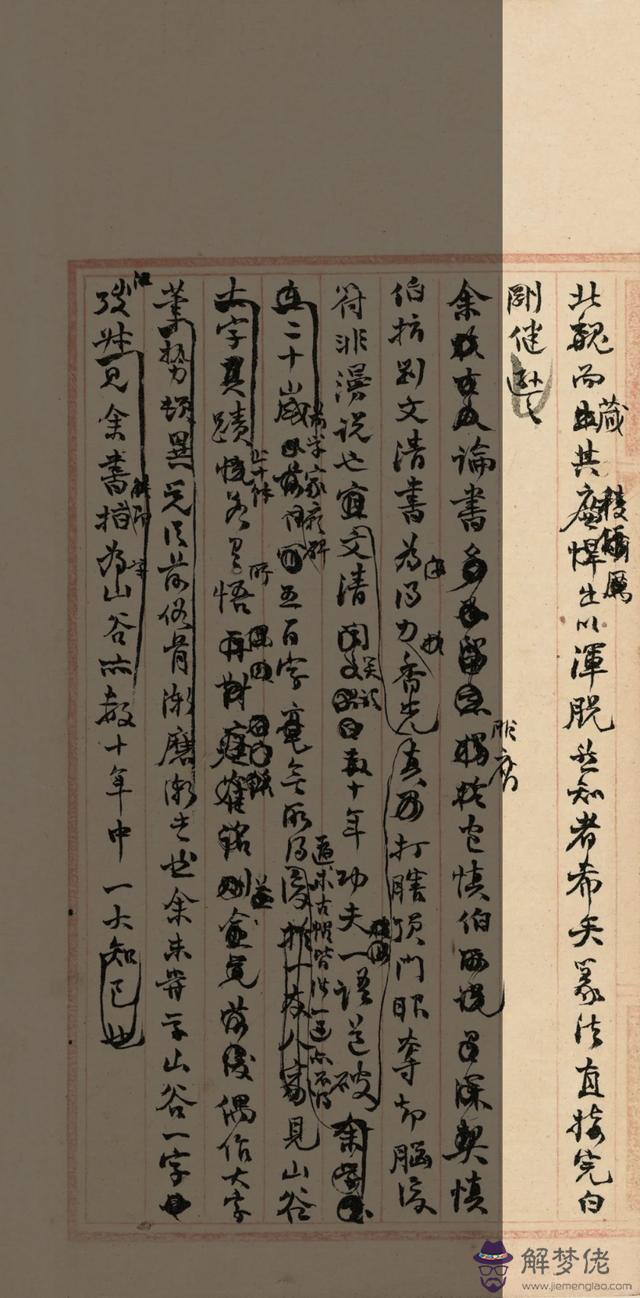

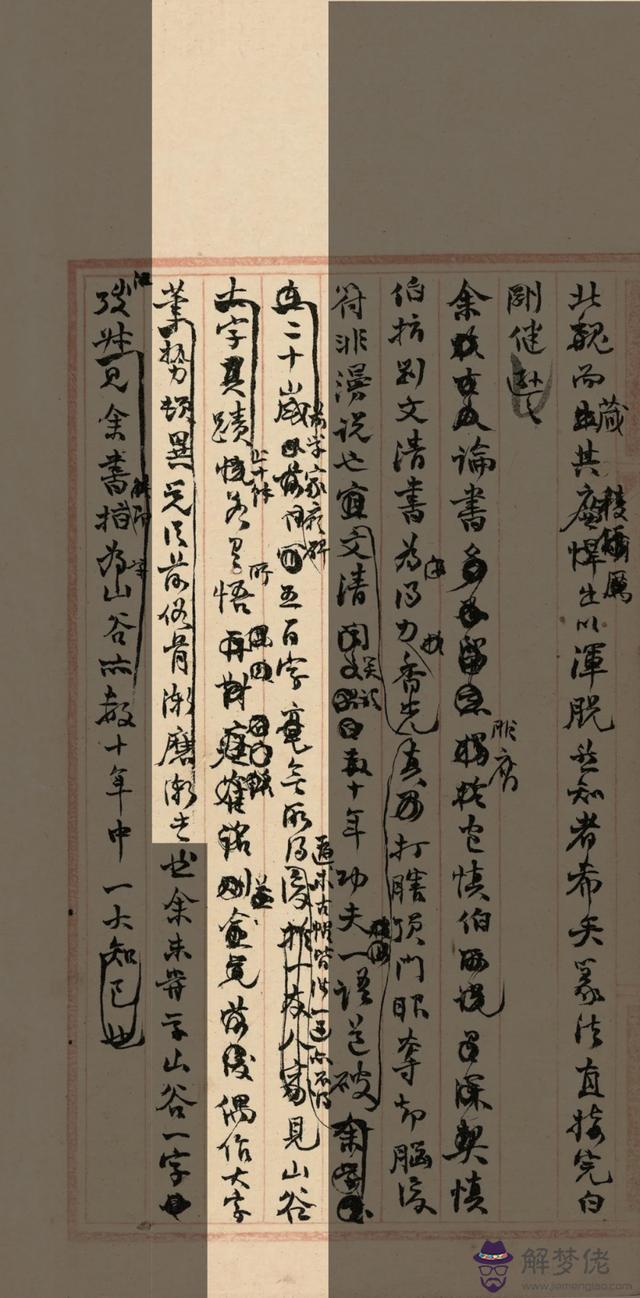

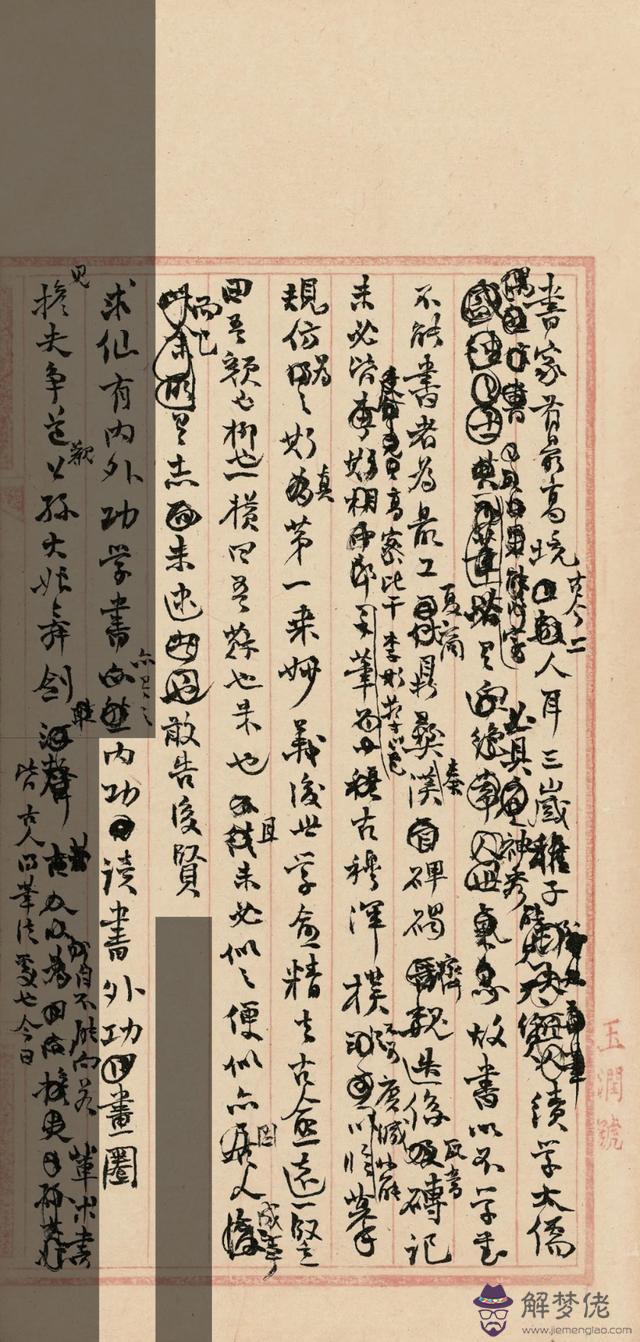

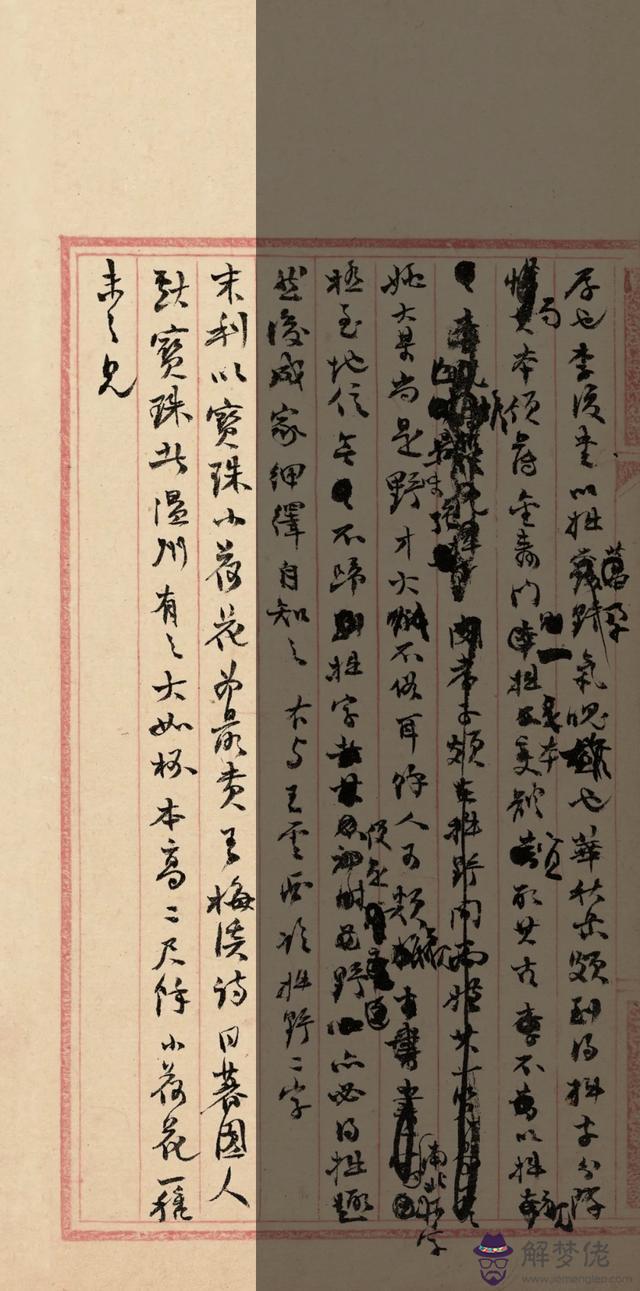

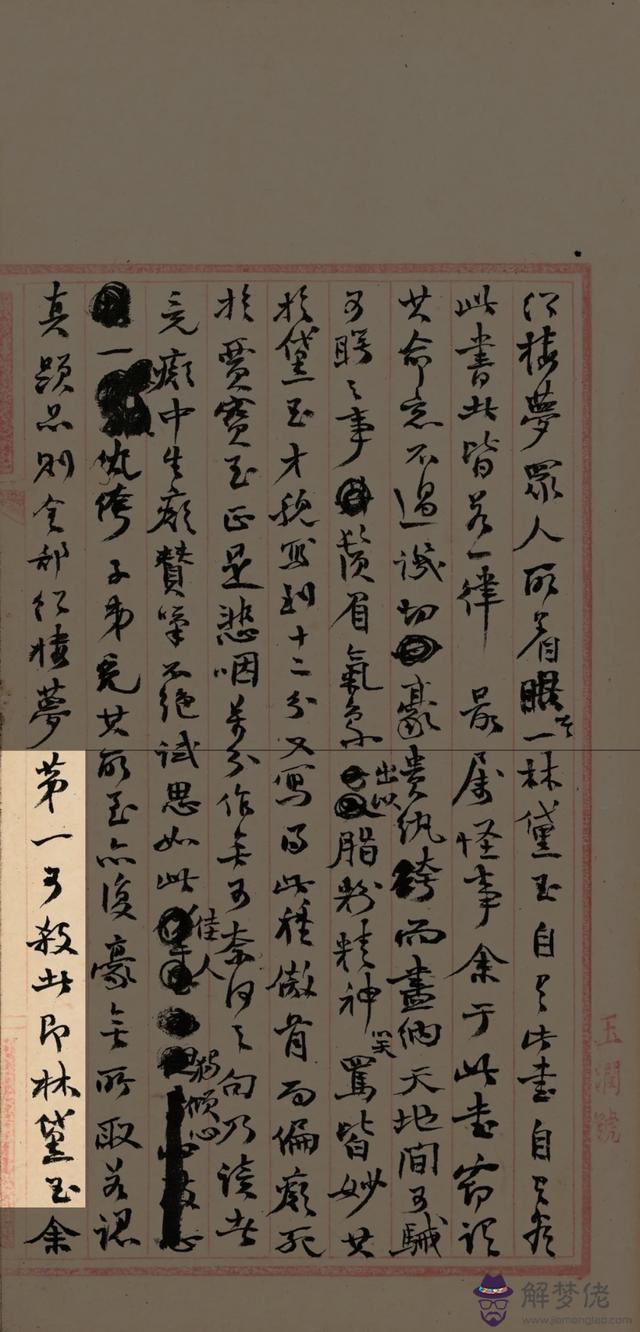

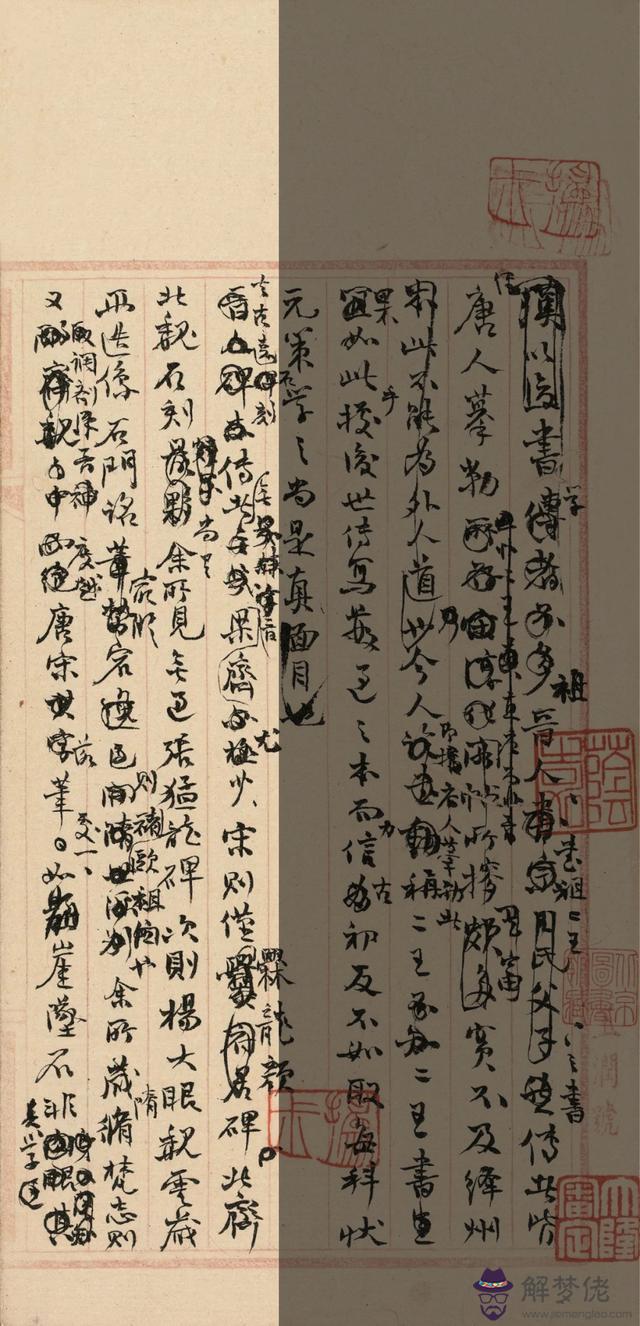

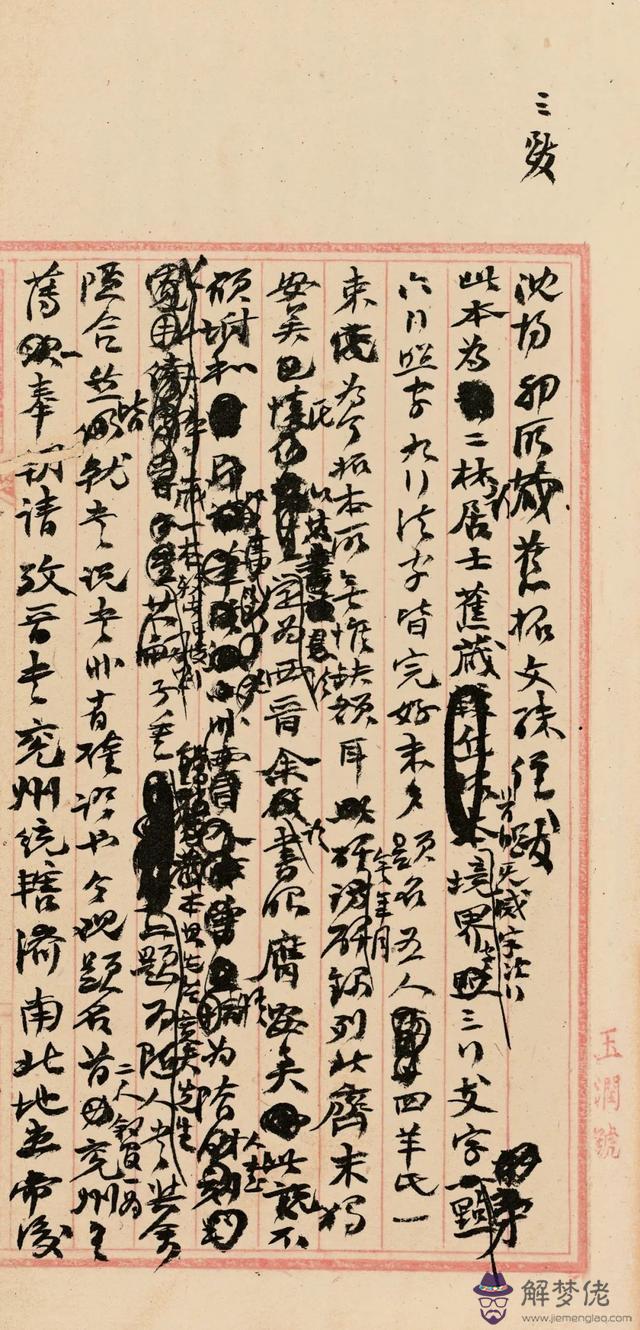

章安雜說 局部

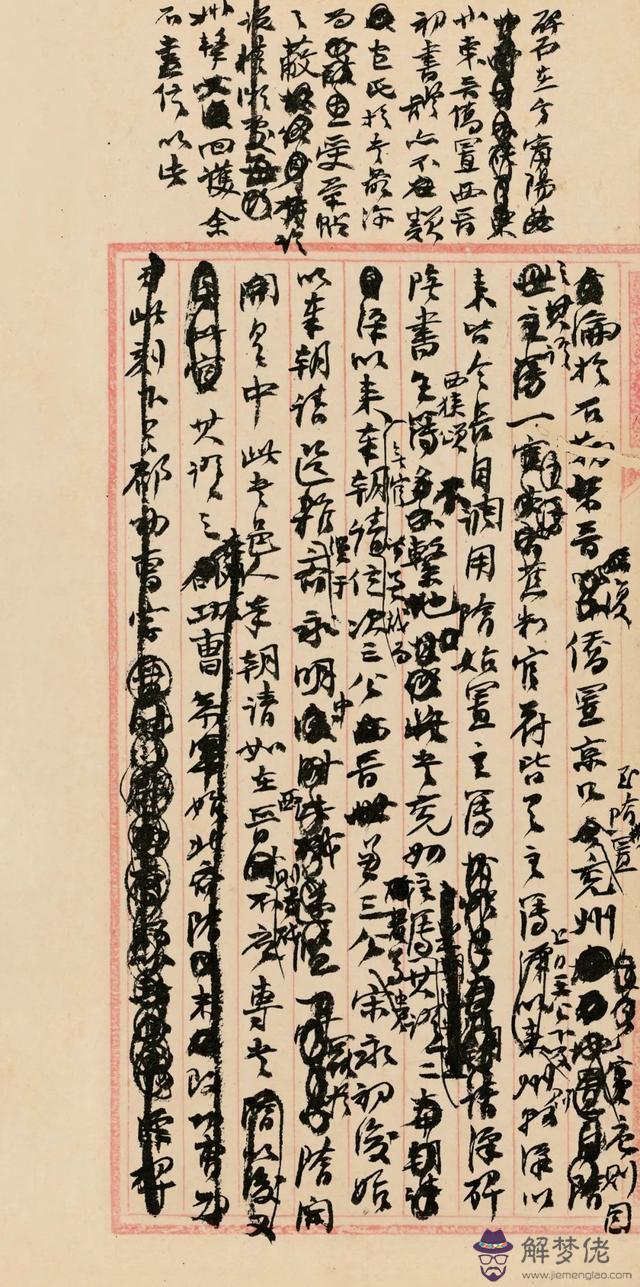

章安雜說 局部

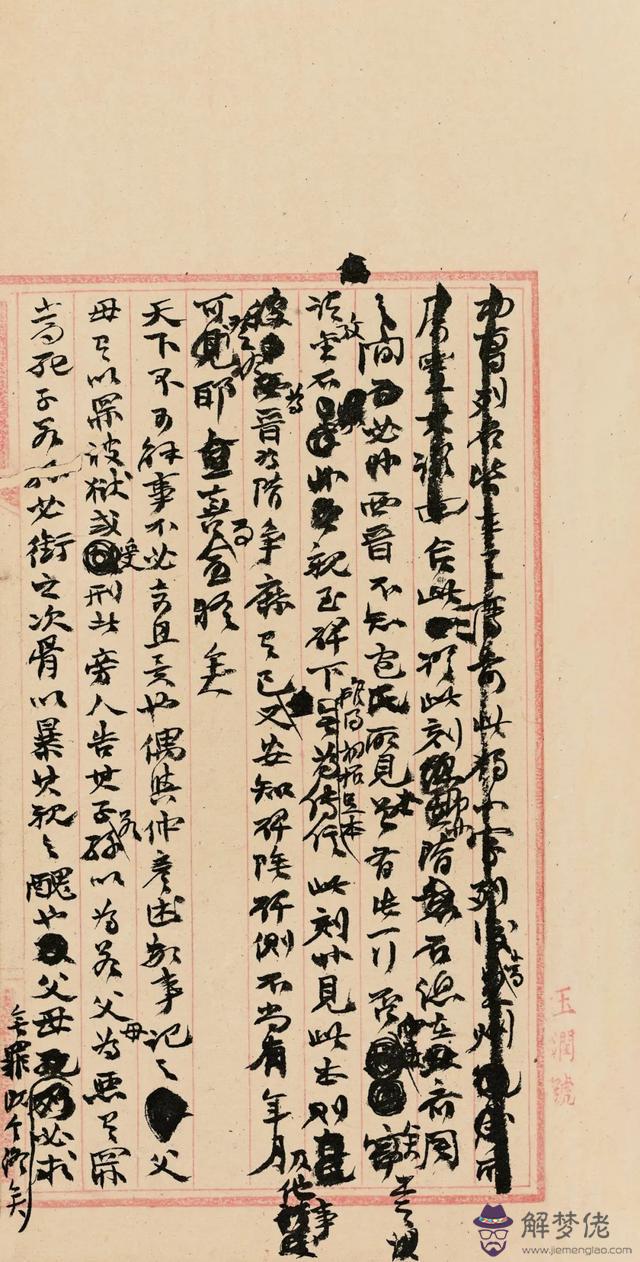

章安雜說 局部

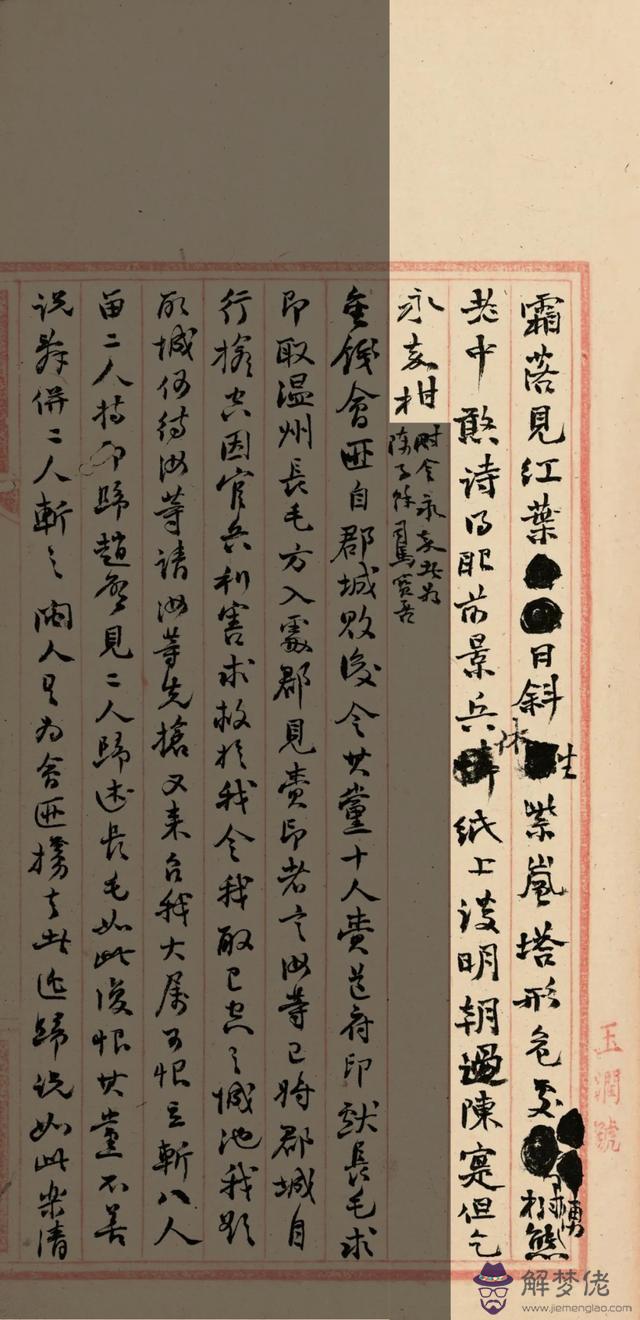

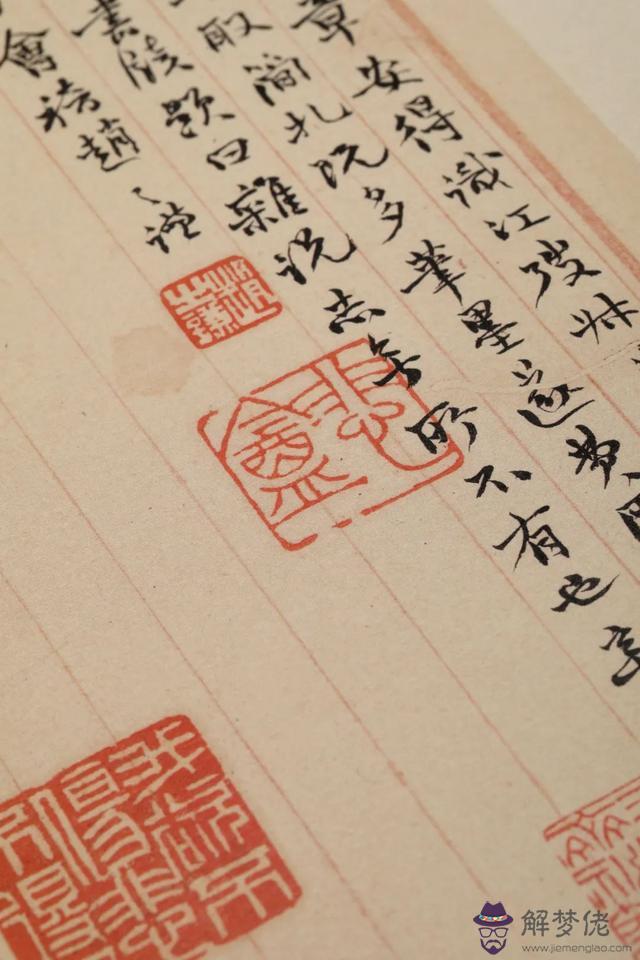

《章安雜說》稿本現藏在中國國家圖書館,紅格箋紙,有“玉潤號”字樣,不計空白葉,約四十一葉,八十一面。封面題記:“章安雜說,咸豐辛酉五月”。序言后有趙氏朱記四:“趙之謙”(白文)、“悲盦”(朱文)、“我欲不傷悲不得已”(白文)、“茍全性命”(朱文)。另鈐有沈樹鏞的“韻初審定”(白文)、王蔭嘉的“王氏二十八宿研齋秘籍之印”(朱文)兩方鑒藏印。首頁上鈐有兩方“撝尗”(朱文)、“蔭嘉”(朱文)、“大隆審定”(白文)以及“北京圖書館藏”(朱文)等。這些印記皆爲后人鈐蓋,最大的疑點在趙之謙自號“悲盦”始于同治元年四月六日之后。當時,他在福州忽接家書,獲知其妻范璥(敬玉)已于二月二十七日病歿于紹興,年三十五[一九]。其女蕙榛亦卒。家中只剩長女孑然一身,由二族兄趙誠謙代為照顧,并將誠謙五歲的兒子壽佺過繼范氏名下。此時的趙之謙真是四海無可歸之地,九族無可倚之親,人生窮厄,聞見所無。悲痛之下,改號“悲盦”,并刻一印,款記“家破人亡,更號作此”。而題記時間明確是咸豐辛酉五月八日,這方印顯然是后蓋的。

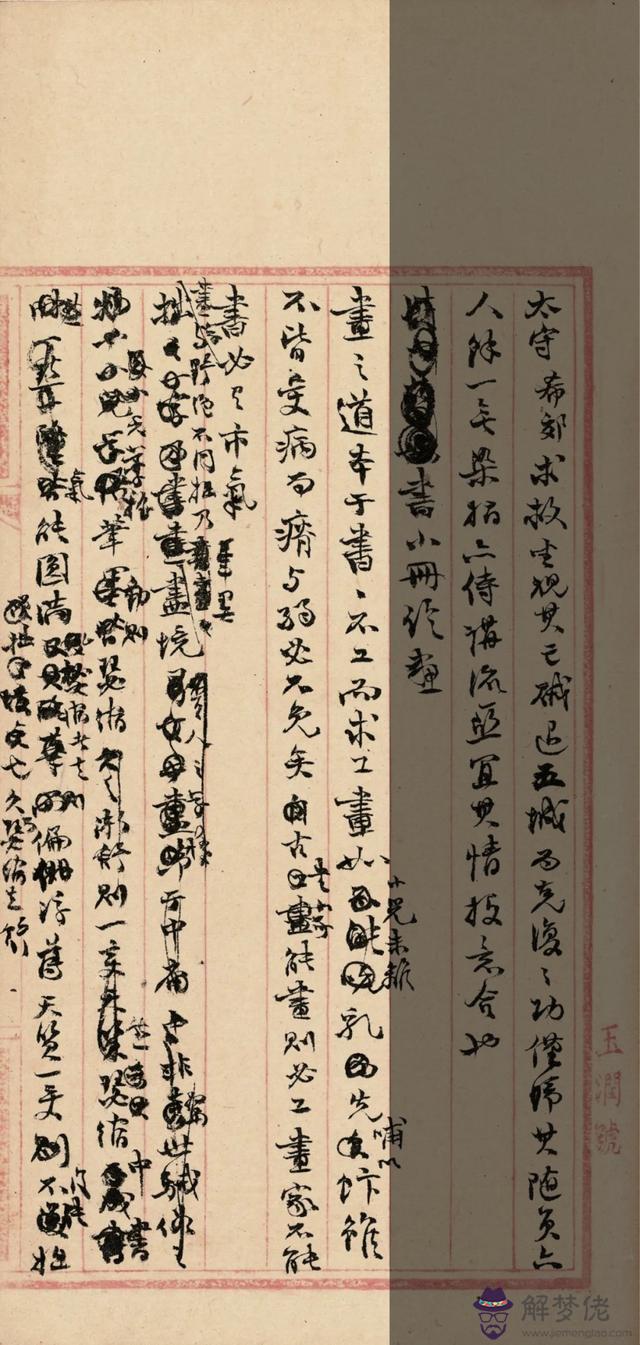

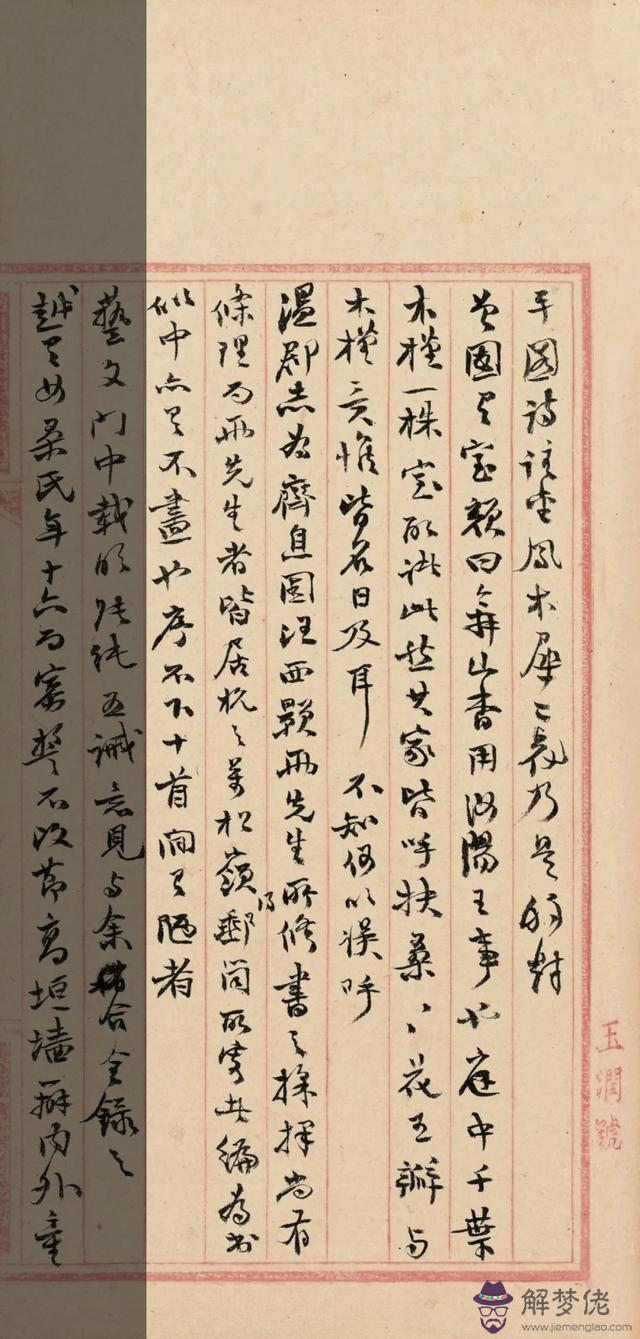

章安雜說 局部

趙之謙用“章安”來命名雜記,是因為瑞安及相鄰的溫州舊屬于章安縣。章安地名首見東漢章帝元和四年(八七)七月,章帝劉炟改元章和,并將回浦縣改名為章安縣,區域包括現在的臺、麗、溫三市及周邊地區。順帝永和三年(一三八),析章安縣東甌鄉置永寧縣,屬會稽郡,轄境大致相當于現在的溫州與臺州的部分地區(玉環、溫嶺),縣治在今永嘉甌北的羅浮附近。吳大帝赤烏二年(二三九),又分永寧縣南部置羅陽縣,縣治設在北湖魯岙,轄境相當于現在的瑞安、平陽、蒼南、文成、泰順等縣市。吳末帝寶鼎三年(二六八),羅陽改稱安陽。西晉武帝太康元年(二八〇),又改為安固縣。東晉明帝太寧元年(三二三),析永寧、松陽、安固、橫陽置永嘉郡。所以,“章安”一詞是沿用古地名習慣。非獨趙之謙這樣使用,瑞安現在城關鎮西峴山建有“章安四賢祠”,祀鄉賢宋許景衡、陳傅良,元高明,明卓敬四人,且這個祠建于清同治五年(一八六六),與趙之謙著述《章安雜說》相差五年,可為佐證。

王欣夫在《<章安雜說>校跋》中,也支持上述有關“章安”的說法,并稱:“撝叔于咸豐十一年五月,客瑞安縣署,至秋去閩。隨筆所記,因題曰《章安雜說》。”“至秋去閩”一說不確,趙之謙在《悲盦居士詩賸》里有首詩《九月二十五日同梁平叔入郡將作歸計不復返瑞安矣舟行已遲薄暮始過永豐口占一律》,“入郡將作歸計”,應是“至秋回溫”,至冬十二月初才搭船赴閩中。

該稿本收錄于《續修四庫全書》。據趙而昌的說法,稿本“民初在北京從族人手中散出,轉輾為私人收藏”。從鈐印來看,趙之謙歿后,稿本曾經沈樹鏞之手,復散落市肆。后被集寶齋孫伯淵購于揚州,詫為奇跡,不以示人。王欣夫仲兄王蔭嘉因覓得“義記金錢”一枚而發現《章安雜說》的稿本在揚州孫處,“百端懇借,一夕為限,急忙之中,命王欣夫草書錄一副本”,因而得以確定“義記金錢”即《章安雜說》中所記“金錢會”所鑄。王蔭嘉“復以重值購歸,始加勘正百余字,殆無舛訛,原稿涂抹增損不可辨處,皆從缺疑。世間尚無第三本也”。2005年上海嘉泰拍賣有限公司春季拍賣會上見一小楷《章安雜說》抄本,系方去疾藏的精抄本。另國家圖書館藏有《章安雜記》光緒三十二年長州章氏抄本。看來,“世間尚無第三本”之說,當是一時得意之語。

《章安雜說》稿本涂抹修改很多,辨認困難。1989年12月,上海人民美術出版社出版了趙而昌整理的本子,共計81條。筆者在整理《趙之謙集》時,發現有4條或涂乙很多、或原稿雖有刪去標記而未涂乙的札記未被釋讀,文字內容均有關書法,很有價值,據稿本重新錄入。具體如下:

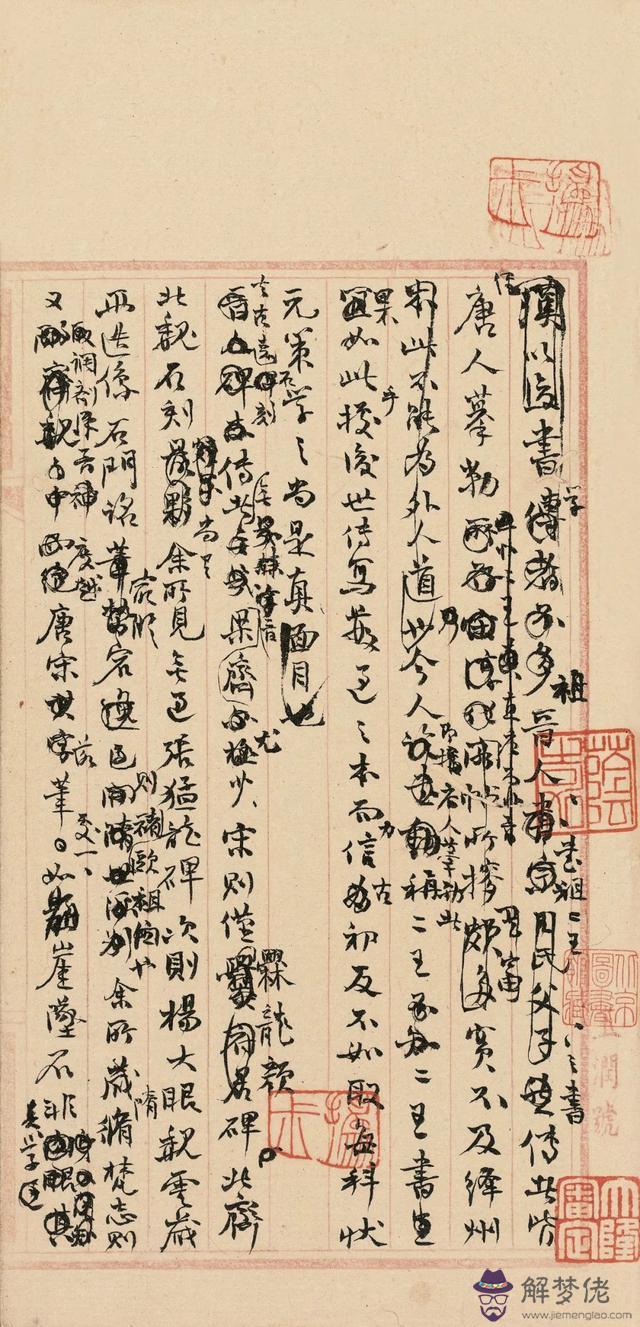

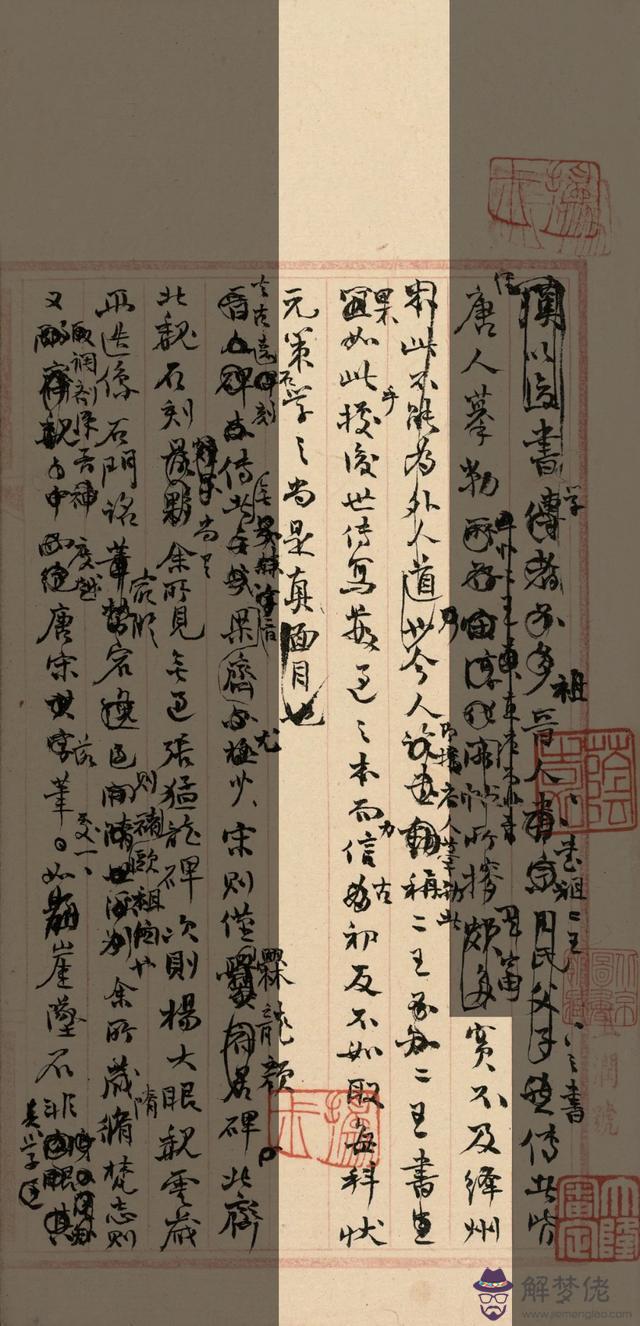

[ 第一通 ] 書學祖晉人,晉人書祖“二王”。“二王”之書,傳者皆經唐人摹勒,實不及《絳州》。今人即據唐人摹勒者稱“二王”,“二王”書果如此乎?據后世傳寫數過之本而力信古初,反不如取每科狀元策學之,尚是真面目也。

注一:自“實不及”至“尚是真面目也”,原稿擬刪去,似又可存,故依稿本錄出,可識作者當時之心跡。

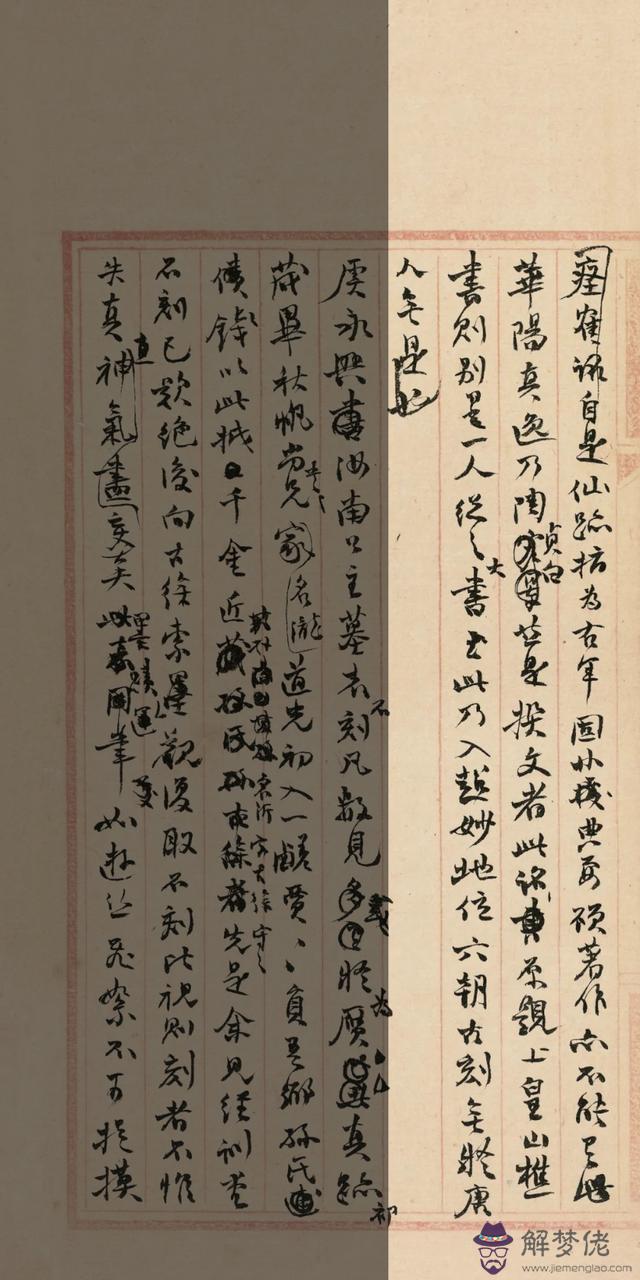

[ 第六通 ]《瘞鶴銘》自是仙跡,指為右軍固非典要,顧著作亦不能有。華陽真逸乃陶貞白,然是撰文者。此銘原題“上皇山樵書”,則別是一人。總之,大書至此,乃入超妙地位。六朝古刻無疑,唐人無是也。

注二:原稿擬刪去,似又可存,故依稿本錄出,可識作者當時之心跡。

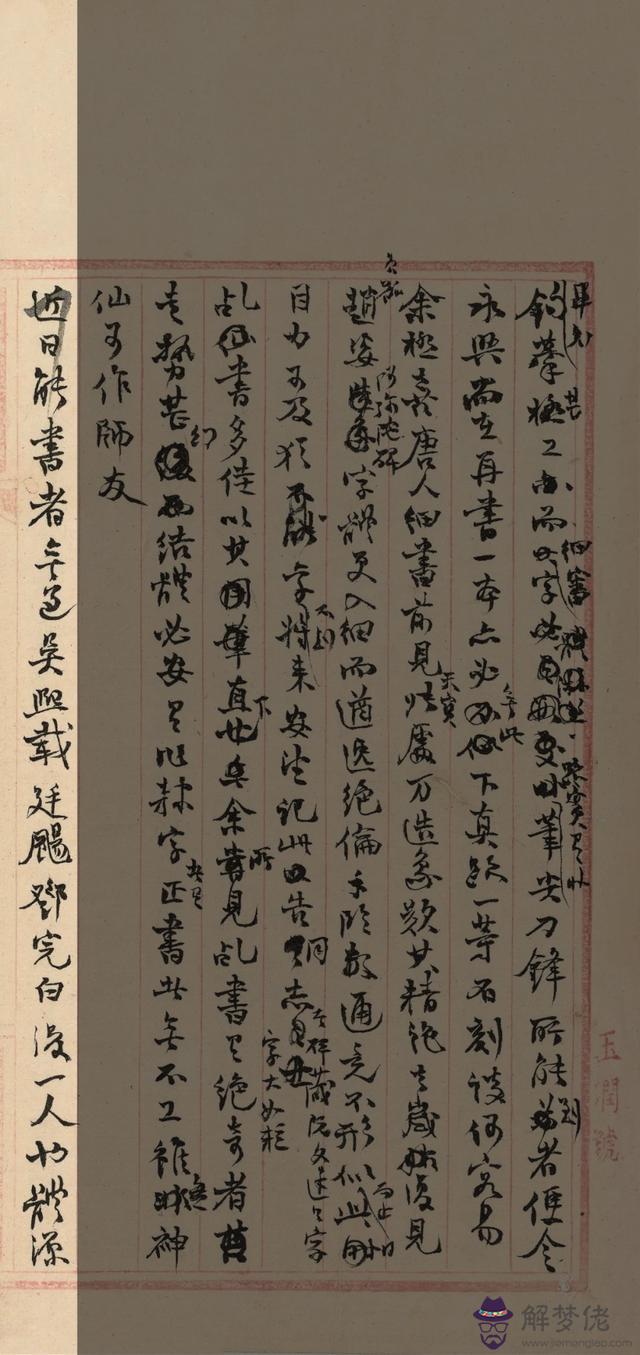

[ 第十通 ] 近日能書者無過吳熙載(廷颺),鄧完白后一人也。體源北魏而藏其棱厲,出以渾脫,然知者希矣。篆法直接完白,剛健遜之。

注三:稿本原擬刪去,但未涂乙。且所鉤之墨淡于原稿,尚難判斷是否趙之謙親自所改,今據手稿補入。

[ 第十二通 ] 二十歲前,學《家廟碑》五百字,無所得。遍求古帖,皆涉一過,亦不得。后見山谷大字真跡止十余,若有所悟。偶作大字,筆勢頓異,覺從前俗骨漸磨漸去。

然余未嘗學山谷一字。弢叔見余書即指爲學山谷,亦數十年中一大知己也。

注四:稿本原擬刪去,但未涂乙。今據稿本補入。

論書論畫 皆其心得 最為后人重視

根據雜說中所涉及的人名、事件,可以確定該稿大部分內容撰于咸豐辛酉瑞安守城期間。是年春二月,趙之謙剛到溫州,在陳寶善署中與江湜相遇,兩人住得較近,簡札往來當不會多的。當趙之謙到了瑞安以后,才會“簡札既多,筆墨遂費”。他在序中署款為“辛酉五月八日”,此時抵瑞已個把月了。辛酉、壬戌這兩年里,趙之謙一直帶著這本稿子,準備隨記隨錄。只是流離歲月,人事變故,未能始終。

《章安雜說》雖只是殘稿,但論書論畫部分,皆其心得,具有很高的研究價值,最為后人重視。

……撝叔故工書畫,所論有極精者

如 :“六朝古刻,妙在耐看”

如:“包慎伯曾見南唐搨本《東方先生畫贊》《洛神賦》,筆筆皆同漢隸。

如:要知當日太宗重“二王”,群臣戴太宗,橅勒之事,成于迎合,遂令數百年書家尊為祖者,先失卻本來面目,而后人千萬眼孔,竟受此一片塵沙所瞇,甚足惜也。“此論實千載萬世莫敢出口者,姑妄言之”。

案:近郭沫若先生曾有辨《蘭亭序》真偽之文,并引趙魏、李文田諸家說。今撝叔則謂世傳“二王”書皆為唐臣迎合太宗之作,不僅《蘭亭序》,蓋亦先見及此。

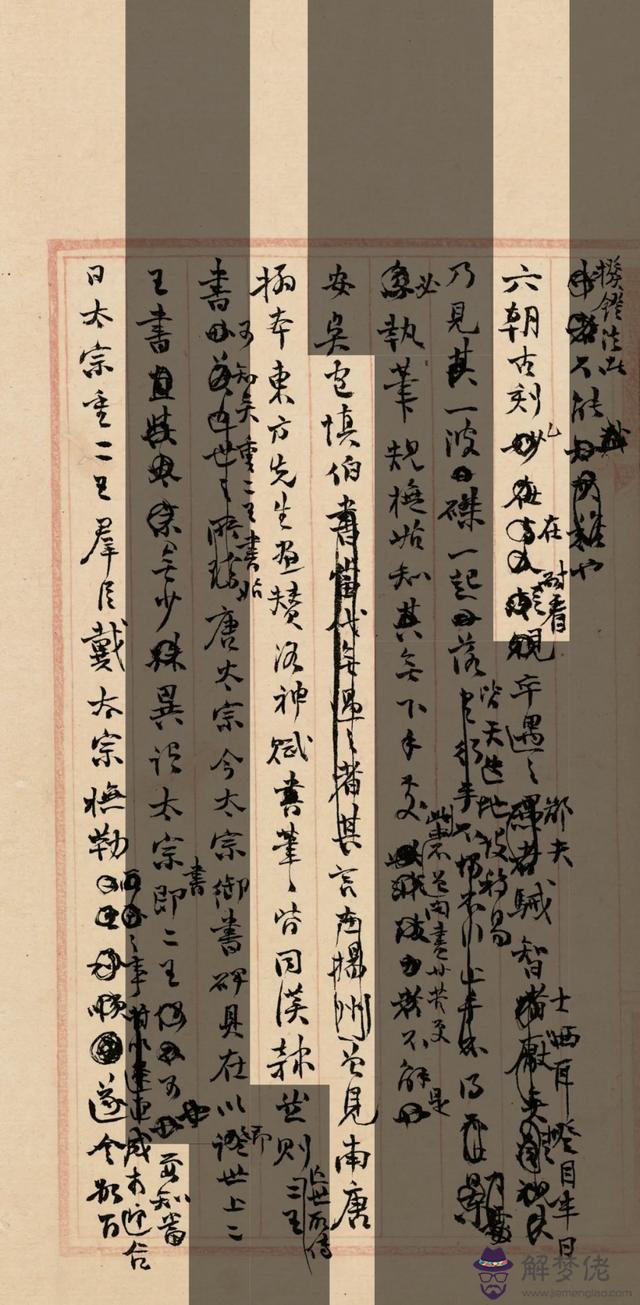

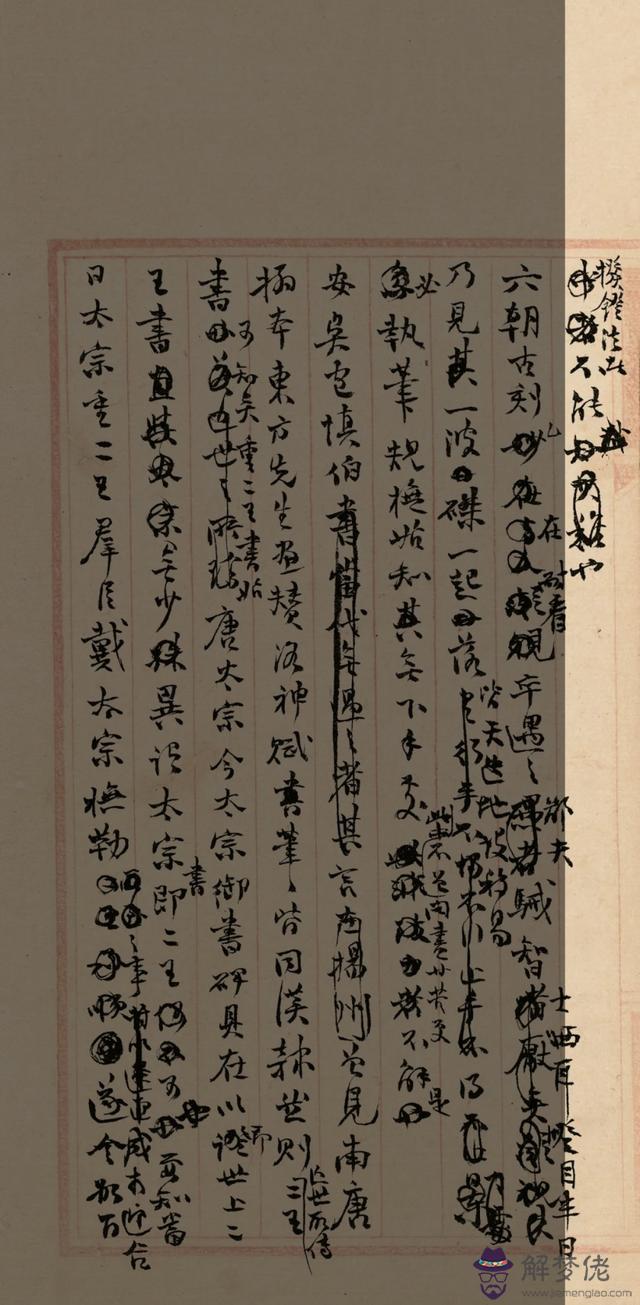

章安雜說 局部

又:“書家有最高境,古今二人耳。如:三歲稚子,(能見天質;)績學大儒,必具神秀。故書以不學書、不能書者為最上。夏商鼎彝、秦漢碑碣、齊魏造像、瓦當磚記,未必皆高密、比干、李斯、蔡邕手筆,而古穆渾樸,不可度(磨)減,非能以臨摹規仿為之,斯真第一乘妙義。后世學愈精,去古愈遠。一竪曰吾顔也、柳也,一橫曰吾蘇也、米也,且未必似之。便似,亦因人成事而已”。有志未逮,敢告后賢。

又:“內功讀書,外功畫圈”。

其立論甚卓。然見今之人,又以臨摹規仿鼎彝瓦磚為能,于是矯揉造作,春蚓秋蛇,所謂古穆渾樸之氣,變而為惡俗,斯又不善學之過也。

又:畫之道本于書。書不工而求工畫,如小兒未離乳先哺以飯,雖不皆受病,而瘠與弱必不免矣。古書家能畫則必工,畫家不能書,必有市氣。

又:畫家拙與野絕不同,拙乃筆墨盡境。小兒學握筆,動則瑟縮。然瑟縮中書氣能圓滿,拙也。久而瑟縮生野。及瑟縮者去,則偏佻浮薄。天質一變,不復能拙矣。天地間凡盡境皆同始境。圣賢學問,極于中庸……拙中具一切幻界。出即是始境,入即是盡境。出從拙出也,入則入于拙也。野者非是……故野可頃刻成就,拙則須歷盡一切境界,然后解悟。野是頓,拙是漸。纔到野,去拙路遠。能拙且不知何者為野矣。

如論張孚敬,記花木,錄奇方,附詩文,以至評《紅樓夢》,無不語妙天下。

[ 第二十一通 ] 末利以寶珠、小荷花為最貴,王梅溪詩『日暮園人獻寶珠』者,溫州有之,大如杯,本高二尺余。小荷花一種,未之見。

[ 第二十七通 ]《平園詩》注:“金鳳”“木犀”二花,乃是的對。

[ 第二十八通 ] 曾園有室,顏曰“舞山香”,用汝陽王事也。庭中千葉木槿一株,室取諸此,然其家皆呼扶桑。扶桑花五瓣,與木槿異,惟皆名日及耳,不知何以誤呼。

[ 第二十九通 ]《溫郡志》為齊息園、汪西顥兩先生所修。書之采擇,尚有條理。而兩先生者皆居杭之萬松嶺,得郵筒所寄者編爲書,似中亦有不盡也。序不下十首,間有陋者。

[ 第三十五通 ] 孝宗患痢,遣中使宣醫者,問病由,“食蟹”。診已,曰:“冷痢也。”其法用新采藕節細研,以熱酒調服。如其言,數服愈。(《養痾漫筆》)

[ 第三十六通 ] 盧絳中痁疾疲瘵,夢一白衣婦人,謂之曰:“子疾,食蔗即愈。”詰。朝見鬻蔗者,得數挺食之,旦而疾愈。(《野史》)

[ 第七十六通 ]

霜落見紅葉,日斜生紫嵐。

塔形危處涌,樹態老中憨。

詩得眼前景,兵休紙上談。

明朝過陳寔,但乞永嘉柑。

《章安雜說》中評議《紅樓夢》僅八則,其中關于《紅樓夢》版本的論述,可視為早期的“紅學”研究了。其評議《紅樓夢》中諸人物,亦甚得妙解,與常人所見不同。他認為《紅樓夢》中“第一可殺者即林黛玉”,確為新調。

至如謂甌中最不足觀者,“則文人之稱為詩伯、書家者,不必問其藝,令彼立前,或開口,便當嘔清水三斗。此非身到其地者不能知也”。則騏驥伏櫪,其忼爽不平之氣,必有激而發,讀者分別觀之可也。

此為悲盦“顏底魏面”時期手稿

信手拈來 點畫紛披 后人詫為奇跡

爭相抄錄副本

趙之謙的書風,“顏底魏面”是他標志性的兩大要素。而由“顏底”演變為“魏面”的時期,正是乞食東甌、入京趕考這七八年時間里。因此,《章安雜說》稿本是研究這一轉變的重要書跡。

中唐以后,顏真卿書法成為除“二王”書風之外的另一大宗。唐之韋縱、胡證、柳公權,五代之楊凝式,兩宋之歐陽修、蔡襄、韓琦、蘇軾、黃庭堅、米芾、蔡卞、張即之等,元之趙孟頫、鮮于樞、耶律楚材,明之李東陽、王寵、王鐸、董其昌等,無不本于顏書而能自出新意者。歷代書家習顏,大多如歐陽修《集古錄》中所言:“斯人忠義出于天性,故其字畫剛勁獨立,不襲前跡,挺然奇偉,有似其為人。”蔡襄云:“顏魯公天資忠孝人也,人多愛其書。”黃庭堅則贊嘆:“魯公文昭武烈,與日月爭光可也。”顏真卿的浩然正氣征服了千百年來無數的書家,后人無不將之奉為人品與書品最完美結合的典范。

其次,顔真卿的高超書藝,引得后世書家的頂禮膜拜,為百代之宗。蘇軾《東坡題跋》中指出:“詩至于杜子美,文至于韓退之,畫至于吳道子,書至于顏魯公,而古今之變,天下之能事盡矣。”顏書在中唐以后流行之廣,影響之大,無人能及。其中最被大家認可的就是顔真卿的書法含有篆籀之氣,如同他的忠貞豪氣,巍然獨耀。朱長文在《續書斷》中做了分析,認為“自秦行篆籀,漢用分隸,字有義理,法貴謹嚴。魏晉而下,始減損筆畫以就字勢,惟公合篆籀之義理,得分隸之謹嚴,放而不流,拘而不拙,善之至也”,得出的結論是“唐人書有神品、妙品、能品。神品三人:顏真卿、張長史、李陽冰”,顏居神品之首。

到了清代,尤其金石興起、碑帖分流之后,這種篆籀之氣,包涵了碑學與帖學的最大公約數而備受書家重視。碑派人物希望從顔真卿的篆籀之氣中找到打通北朝書跡的任督二脈,而帖派人物則寄希望于習顏書來擴充氣力、強壯體魄。阮元就認為“即如魯公楷法,亦從歐、褚北派而來。其源皆出于北朝,而非南朝‘二王’派也”。加之,篆隸書的復興,渾厚雄強書風占據主流,又有“顏柳歐趙”楷書四大家說法在百姓間的流行,顏書成為清代眾多書家童蒙時期臨習的不二之選,趙之謙也不例外。他在《章安雜說》中就說自己“二十歲前,學《家廟碑》五百字”,可見趙之謙自丱角就開始習顏了,雖自稱“無所得”,又云:“遍求古帖,皆涉一過,亦不得。后見山谷大字真跡止十余,若有所悟。偶作大字,筆勢頓異,覺從前俗骨漸磨漸去。”殊不知黃庭堅純用顏法,尤以上海博物館所藏之《華嚴經疏卷》為著。而黃庭堅的書法又受到南朝《瘞鶴銘》的影響,因此,《章安雜說》也關注《瘞鶴銘》,稱是“仙跡”,“大書至此,乃入超妙地位”。這些觀點在《章安雜說》的稿本墨跡書風中均有所體現,但也流露出了不囿舊法的決心和對六朝石刻的喜歡。

眾所周知,浙江地處南方,罕見六朝碑版書跡。據目前掌握的資料來看,三十四歲之前趙之謙的足跡基本不出浙江范圍。所以,寫于瑞安守城期間的《章安雜說》,尚未能見到碑版的味道,初看上去,倒是非常接近《何紹基日記》。趙之謙對何紹基的態度,前后矛盾不一,值得玩味。同治初年,趙之謙寫信給魏錫曾,提及“何子貞先生來杭州,見過數次。老輩風流,事事皆道地,真不可及。弟不與之論書,故彼此極相得。若一談此事,必致大爭而后已,甚無趣矣”。兩人在飯桌爭論什麼而致“無趣”,不得而知。可以肯定的是,兩人書學之爭不在書風而在對北碑書法的認識上,某些觀點是不合的,甚至是對立的。趙之謙赴江西任職后,對這矛盾仍耿耿于懷。在給李應庚(夢惺)的信中,還說起“弟于書法,不從書入,又不能作騎墻之見,故為子貞先生所大惡。今閣下素服膺道州之教,而不棄鄙人,亦是天壤間僅見人物也”。“不從書入”當是指不從尋常入手,這與何紹基主張筆筆中鋒可能出入較大。另一層解讀則是趙之謙強調“書外功”,意即書法的神明變化當從書外求,反對何紹基那種臨百通《張遷碑》的苦功夫。他曾為陳豪作一楷書八字聯:“朗姿玉暢,遠葉蘭飛。”長款曰:“何道州書有天仙化人之妙,余書不過著衣吃飯,凡夫而已。藍洲仁兄學道州書,得其神似,復索余書,將無厭家雞乎?”趙之謙把自己的書法定位為何紹基的“對立面”,自謙的同時似乎有點“自卑”的痕跡。這是否是晚清碑帖之爭所帶來的“分裂”現象,尚有待考察。

正是這種“貌合神離”的心態,也為趙之謙轉向“魏面”鋪墊了基礎。同治元年年底,趙之謙渡海入京,先后認識了王懿榮、劉銓福、陶燮咸、沈樹鏞、劉喜海等,加之胡澍、魏錫曾也趕到北京,大家一起探討金石,切磋學問,形成新的碑學潮流。趙之謙在考場失意之余,開始編撰《補寰宇訪碑録》,收録碑刻一千八百余通,并把視野定格在六朝石刻上。他通過沈樹鏞向潘祖蔭轉借《金石萃編》中的六朝碑拓進行整理輯錄,比孫星衍《寰宇訪碑録》要豐富很多。尤其重要的是趙之謙在序言里提到“舊稿著録唐以后大備,今茲詳者在隋前”,再聯系他有一方很著名的印章“漢后隋前有此人”,“漢后隋前”即是“六朝”,可見其用心之旨意矣。同治三年(一六六四),他編成了一部非常特別的書稿《六朝別字記》。胡澍在《序》中稱趙氏“多見漢、魏以來碑刻,又深明古人文字通轉之旨。因此取六朝別字,依類排比,疏通證明,使學者知由篆而隸而今體遞變之故,更由今體而上溯隸變,以得聲音文字之原”,更可證趙之謙自入京后開始專注六朝石刻的研究方向。

上述二稿,皆有趙之謙稿本傳世,與《章安雜說》并置,大家就能明顯感覺出他“棄顏投魏”的轉變痕跡,如起筆方峻、行筆簡直、波挑跌宕等等。同治三年二三月間,趙之謙在北京致魏錫曾信中說到:“弟此時始悟通自家作書大病五字,曰:起迄不干凈,此非他人所能知者……若除此病,則其中神妙處,有鄧、包諸君不能到者,有自家不及知者,此天七人三之弊,不知何年方能五位相得也。鄧天四人六,包天三人七,吳讓之天一人九。[五七]”可知,自咸豐辛酉、同治壬戌至同治癸亥,是他書法摸索變化的重要轉折期。

這一轉變,在《章安雜說》里也有表述,如:

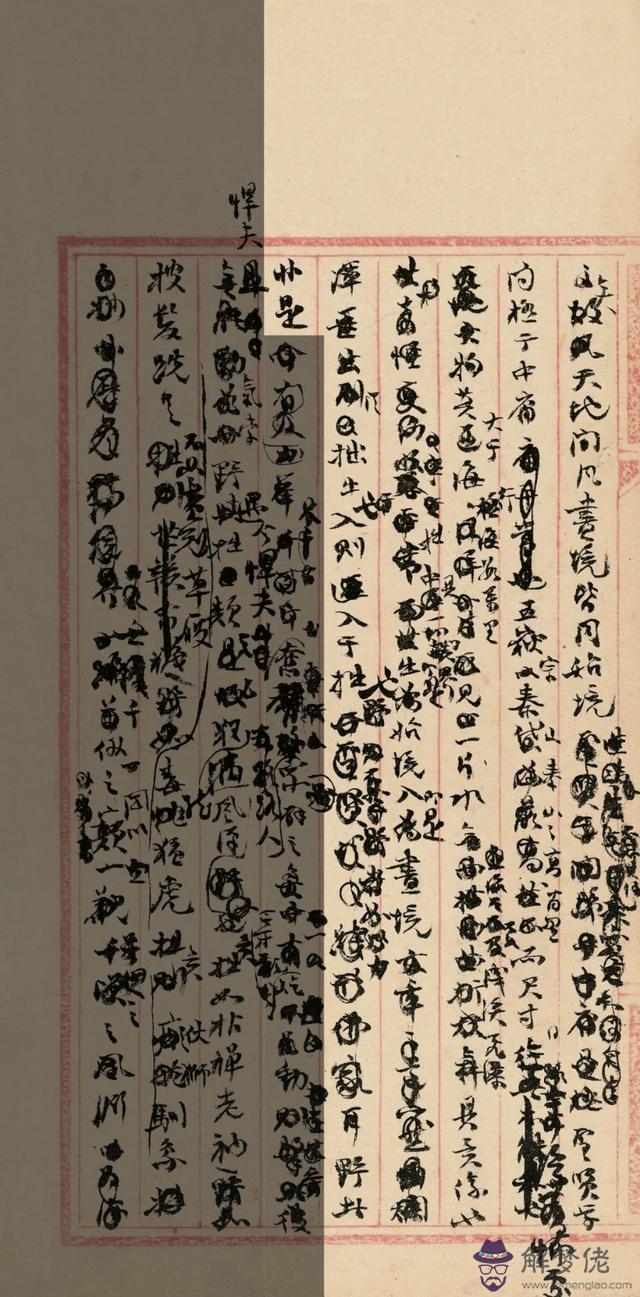

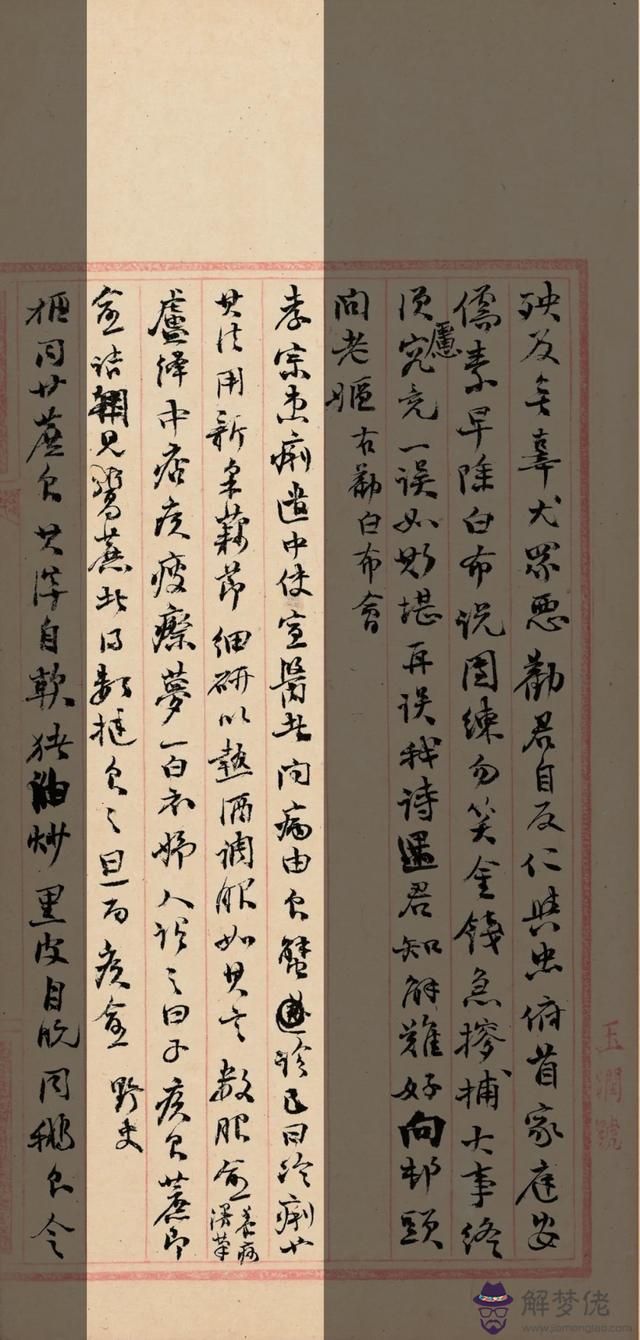

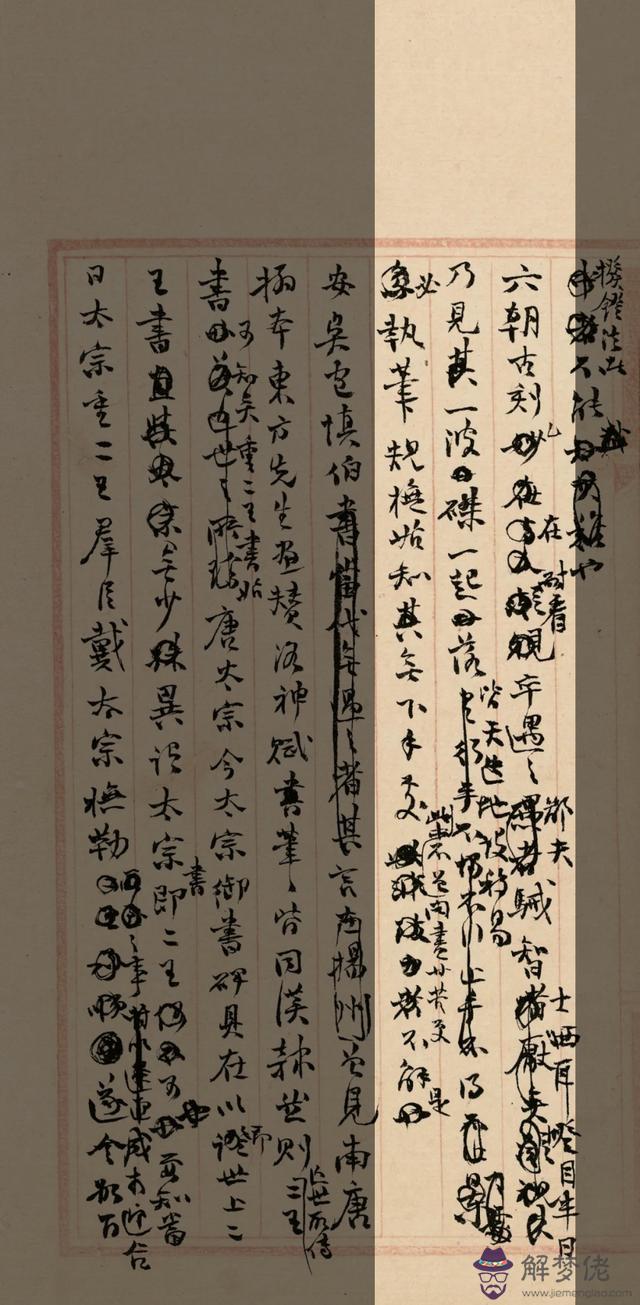

章安雜說 局部

[ 第二通 ] 去古遠,石刻傳者無幾,晉、齊、梁尤少,宋則僅《爨龍顔碑》。北齊、北魏石刻尚有,余所見無過《張猛龍碑》,次則《楊大眼》《魏靈藏》兩造像。《石門銘》最縱宕,則歐、褚祖關也。余所藏隋《修梵志》,則又調劑漢晉,度越唐宋,落筆處一一如崩崖墜石,非真學撥鐙法者不能也。

[ 第三通 ] 六朝古刻,妙在耐看。卒遇之,鄙夫駭、智士哂耳,瞪目半日,乃見一波折、一起落,皆天造地設,移易不得,必執筆規橅,始知無下手處。不曾此中閲盡甘苦,更不解是。

再結合他在咸豐辛酉、同治壬戌這幾年里所寫的其他十數作品,如行書對聯“大文世間有述作,嗜好與俗殊酸咸”,行書團扇《將去溫州述懷六百五十字示子余老兄及錢生式并寄江弢叔魏稼孫》等等,以及《異魚圖》《甌中草木圖》等畫作上的題款書跡,基本與《章安雜說》接近。通過以上比較,約略可以得出以下結論:

一、“顏底魏面”風格的形成是自東甌避難開始,以著述《章安雜說》為契機;

二、同治二三年間所進行編撰《補寰宇訪碑錄》《六朝別字記》的工作,則觸發了趙之謙轉向“魏面”的決心;

三、家破人亡,久困場屋,更激發了趙之謙的才情和特立獨行的個性,使之勇猛精進。當他遠赴江西任職后,就義無反顧地將『魏面』進行到底了。但無論如何變化,其早年夯實的“顏底”,始終保留在他那極具特色的書風里。

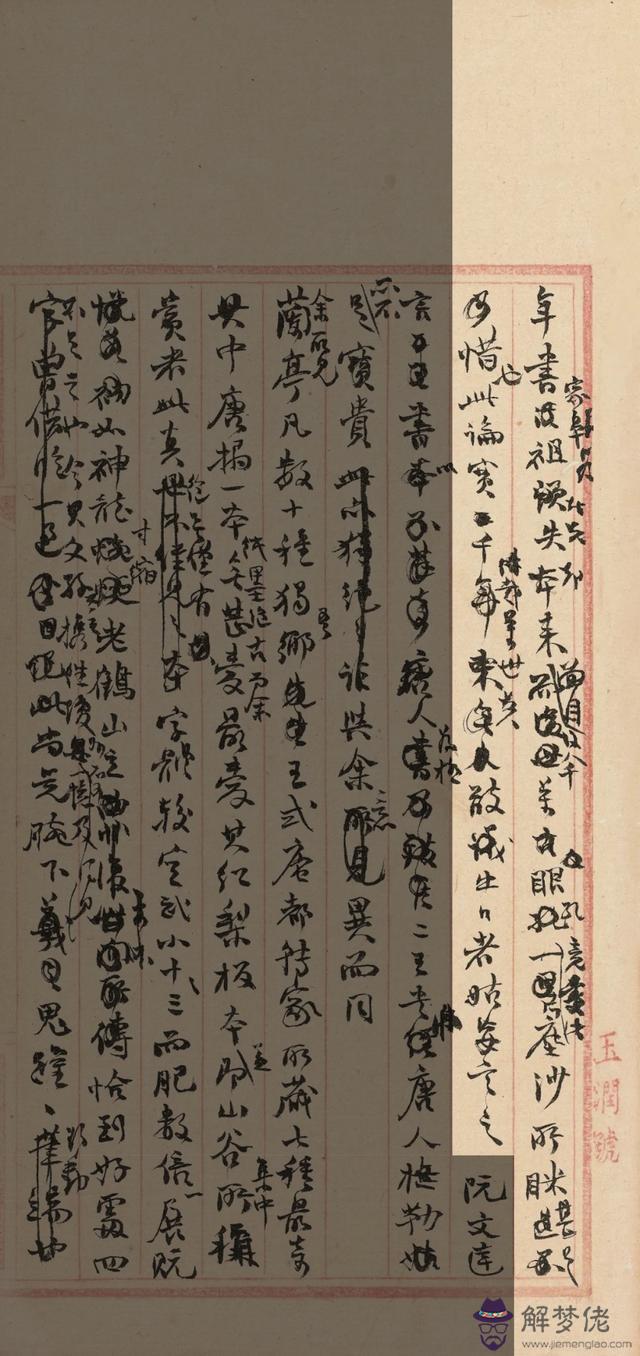

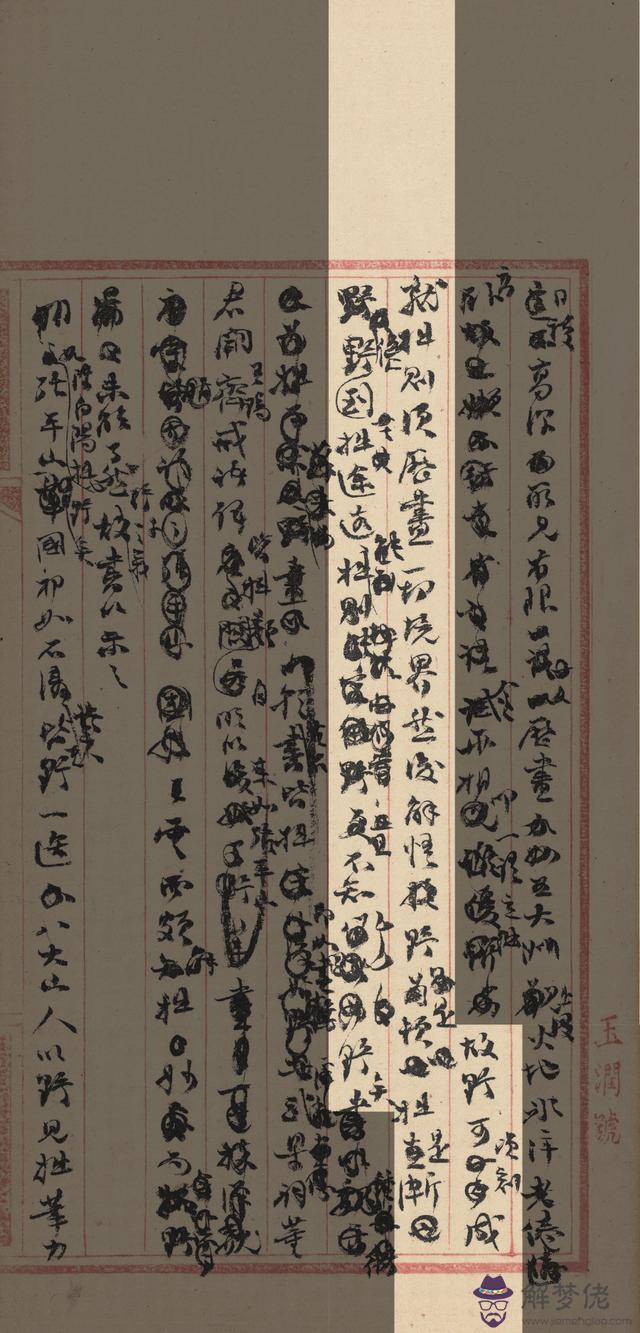

章安雜說 局部

《國家圖書館藏趙之謙稿書:章安雜説》典藏本 止觀書局出品 西泠印社出版社出版

(注:本文標題為編者所加)

責任編輯:陳若茜

校對:丁曉

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/388023.html