趙華

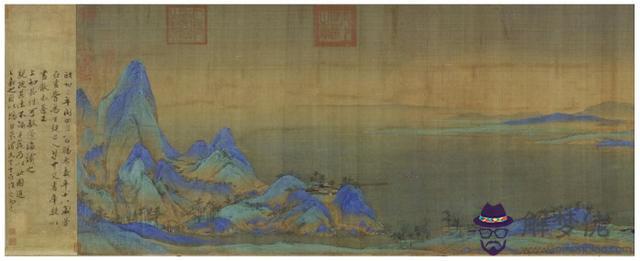

圖1,宋 王希孟《千里江山圖》,北京故宮博物院藏

2017年9月,故宮博物院舉辦了以《千里江山圖》(圖1)領銜的“青綠山水”主題展覽,名作《千里江山圖》得以再次全卷展開,與公眾見面,院方并以此為主題舉辦了學術研討會。

由于真偽爭議,《千里江山圖》成為跨年度熱點。為此,2018年5月,北京大學人文藝術學院又舉辦了《跨千年時空看〈千里江山圖〉:何為歷史與藝術史的真實》為題的論壇,這是一場真正以論辯、論戰為主題的研討,最后形成會議論文集,我有幸參與其中。

伴隨問疑和論辯,余輝老師又以問答形式在《中國美術》雜志(雙月刊)上,從2017年5期到2018年6期,間斷連載了對《千里江山圖》各種疑問的答復,最終匯集成書,即《百問千里——王希孟〈千里江山圖〉卷問答錄》。

每一次針對真跡的大規模問疑和論辯,必然引發基礎問題的大規模普及和解決。

真金不怕火煉,真跡不怕問疑,最終,問疑方提出的各種疑點,全部被直接證據、間接證據、常識和邏輯分析解決和否定,達成“疑問枯竭”,直至休戰。

2022年央視春晚“只此青綠”節目再次將《千里江山圖》推上熱點。

本文結合此前的一些疑問,最新的研究成果和我的觀點,對圍繞這件作品的創作背景和流傳再作梳理。一些細節問題,還有很大研究空間,其實本文也是給大家一個讀畫和思考的提綱。

一、名稱與作者

首先,畫卷上并沒有畫家王希孟的題款,這在當時是常見現象,或許王希孟會像范寬的《溪山行旅圖》一樣,題在畫中某個樹叢里,有興趣的朋友可以去發現,但不一定有收獲。

其次,原卷僅蔡京題跋提及作者叫“希孟”,應該是作者的“表字”,宋元文獻和畫卷本身上都找不到“千里江山圖”這個名稱和作者的姓氏。今天能夠找到的最早的名稱與作者姓“王”來自于梁清標為此圖題寫的外簽(圖2)。

圖2,梁清標題寫的《千里江山圖》外簽

因為這個外簽是梁清標題寫的,所以近年來產生了種種猜測。

真實的古代書畫手卷的流傳,由于不斷磨損,最容易被破壞的就是外簽。古書畫在重新裝裱的過程中大多會根據前一次裝裱破損的外簽重新題簽。

比較重要的幾次大規模換簽記錄如:

1、周密,《齊東野語》卷六“紹興御府書畫式”條:高宗所訪求的法書名畫,“凡經前輩品題者盡皆拆去”“如有宣和御書題名,并行拆下不用”。

2、王世點《秘書監志》記載,延祐三年(1316)三月二十一日,仁宗在嘉禧殿下旨:“秘書監里有的書畫無簽貼的,教趙子昂都寫了者”。

元內府的書畫,如故宮博物院藏《天歷本蘭亭序》,后面有宋濂題跋,或為移配,稱外簽為趙孟頫所題,但保存到今天的元內府書畫,趙孟頫題簽已經蕩然無存。

古人的做法,在今天看來可能覺得很“不規范”,今天的食品、藥品可以打上二維碼,出了事故很容易溯源。古書畫留存到今天,絕大部分流傳記錄是不完整、不“規范”的。

對待歷史問題,不能因為古人“不規范”不打二維碼,就判定一件具有廣泛共識的傳世名作為假冒偽劣。我們只能用古人的規范、常規去考察古人,質疑廣泛共識應有充分證據,推翻舊的廣泛共識應基于新的廣泛共識。

一般來說,沒有無利益、無動機篡改原名原作者的沖動,尤其是所謂“改成”或“隨意命名”的“王希孟”在宋元明清時期并不知名,不能產生重大利益,且《千里江山圖》由梁家家藏傳世,并無謀利意圖。

如果沒有充分證據,我們應該認為梁清標是按照當時一般程序更換的外簽。原來的外簽上一般還會有作者生平、重要收藏家、重要題跋者等信息,宋犖詩中又提示王希孟二十余歲早卒的信息,可能也是來源于梁清標更換之前的外簽。這是當前證據和邏輯條件下最合理解釋。

二、從王希孟到蔡京

關于《千里江山圖》的宋代文字信息,今天僅存蔡京跋一段,共77字,通過痕跡分析,這段“跋”的破損紋理與卷尾并不協調,而與卷首一致,原應放在卷首,應該稱為“題”。余輝先生通過與蔡京其他可靠書作逐字比較,這段題跋真跡無疑,可參閱《百問千里》。

而這77字,又可以分成二三十個關鍵詞,逐一詳細、全面的考釋和引申。由作品年款檢查整個時代,再由整個時代來檢查作品。

“政和三年(1113)閏四月八日賜。希孟年十八歲,昔在畫學,為生徒,召入禁中文書庫。數以畫獻,未甚工。上知其性可教,遂誨諭之,親授其法。不逾半歲,乃以此圖進。上嘉之,因以賜臣京,謂:‘天下士在作之而已。’”

這里有畫學、畫院、神童、文書庫等多個制度,以及王希孟的身份、入學年齡可以考察。

崇寧三年(1104),宋徽宗創立畫學,獨立校史6年(1104-1110),后并入翰林圖畫院17年,至北宋滅亡。對應科舉制度,畫學3年一屆。包括入學人員身份、學業、考核、升等、賜官以及在學期間的生活補貼,畫學都參照太學法管理。

從身份上說,能進入畫學,也就相當于進入太學,需要有品官推薦,王希孟家境至少是世家子弟。

從年齡上說,1113年,王希孟十八歲,畫學校史6年,對應王希孟九歲到十五歲,從年齡上看,應該是畫學第二屆,即1107到1110年,王希孟十二到十五歲時期。

十五歲畫學畢業,可以直接授官賜服,但只是寄祿官,要到二十歲才可以得到差遣,也就是實際官職。所以由畫學召入禁中文書庫應是一個過渡性質的身份,方便得到徽宗親授。

按趙孟頫為五兄趙孟頖所作壙志,趙孟頖十四歲承蔭,十七歲就獲得了免銓試直接注官資格,雖然岳父是吏部尚書,也必須要等到二十歲才能獲得“知鎮”的差遣。趙孟頫“未冠,試中國子監,注真州司戶參軍”,太學畢業時也還未滿二十歲,只得到注官,直到宋亡未得實際差遣。而入元后與趙孟頫一同參議鈔法的葉李,南宋時二十歲才入太學。王希孟十五歲已經畫學畢業,應該稱得上“神童”和“天才”了。

因為自己不是天才而懷疑天才,這是不對的,有未冠就畢業的,也有及冠才入學的。宋徽宗至遲到崇寧時期,二十歲出頭,就已經開宗立派,瘦金體非常成熟了,作品有“崇寧通寶”錢(圖3)、《楷書千字文》,王希孟畫學畢業,得到宋徽宗親自調教時,宋徽宗也才不到三十歲。陳丹青先生解讀《千里江山圖》認為王希孟必須是十八歲,長幾歲小幾歲就不會有《千里江山圖》,成熟年長的大師多做減法,即取舍、概括,而王希孟在做加法,體現出年輕人獨有的雄心和細心,我認為說得很到位。

圖3,宋徽宗書“崇寧通寶”錢

王希孟“數以畫獻,未甚工。上知其性可教,遂誨諭之,親授其法。”應在十五歲到十七歲期間;“不逾半歲,乃以此圖進。”應在1112年秋到1113年春,算上后邊的裝裱時間,1113年成畫、御覽、賞賜蔡京。

從蔡京對王希孟的稱呼,王希孟與蔡京應是很深關系的晚輩;獻畫后徽宗“因以賜臣京,謂:‘天下士在作之而已。’”語氣近似于對“家長”說。

三、蔡京之后《千里江山圖》的去向之謎

蔡京后來的結局非常凄慘,欽宗上位后被貶嶺南,客死潭州,再被查抄,子孫流放,《千里江山圖》應該再度入宮。靖康元年十二月(公歷已到1127年),宋欽宗正式投降金國,《千里江山圖》又一次面臨去向問題。

直到本世紀初,對于由北宋末到清初的500多年流傳,一直混沌不清。收藏印的解讀是認識《千里江山圖》流傳的關鍵。

卷首“三希堂精鑒璽”下疊壓一方印,漫漶不可識,由于《石渠寶笈》的錯誤著錄,長期被誤認為是“緝熙殿寶”印(圖4);

圖4,被“三希堂精鑒璽”疊壓的 “□□殿寶”局部晦暗莫辨

卷尾“壽國公圖書印”《石渠寶笈》未釋,直到2017年才由呂曉和王耀庭破譯(圖5)。

圖5,王希孟《千里江山圖》(左、中)和范仲淹《道服贊》(右)上的“壽國公圖書印”

此前,《千里江山圖》一直按照北宋宮廷散逸、南宋入理宗內府、入元由溥光收藏推測。

但是“壽國公圖書印”被釋讀出來,讓這個推測發生了動搖。“壽國公圖書印”是金國宰相高汝礪(1154-1224)的印章,高汝礪1220年封壽國公,1224年去世,從高汝礪流到宋理宗內府就非常不合理了。

而且,這件東西還有溥光的題跋,他十五歲就看過《千里江山圖》,按今天較準確的資料,溥光至遲生于1240年,故溥光十五歲不晚于1254年,此時宋蒙尚在敵對,宋理宗且健在,其收藏不可能到溥光眼前。

顯然,對相對清晰的“壽國公圖書印”都漫漶不識的《石渠寶笈》編寫者,辨認“緝熙殿寶”的能力是不可靠的,卷首“□□殿寶”需要重新釋讀。

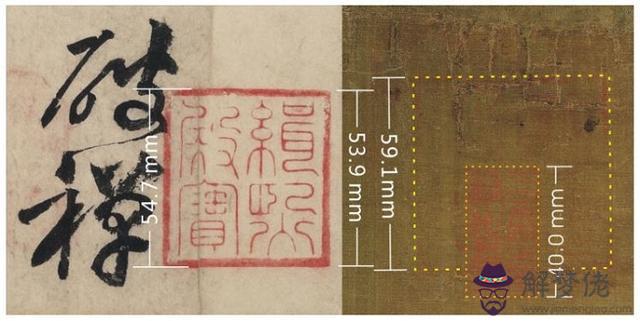

圖6,《千里江山圖》上“□□殿寶”與黃庭堅《花氣熏人帖》上“緝熙殿寶”有較大尺寸差異

實際上,此印尺寸與“緝熙殿寶”已有不可彌合的差異(圖6),黃庭堅的《花氣熏人帖》上測得“緝熙殿寶”并不方正,左高53.9mm,右高54.7mm,均值54.3mm,《千里江山圖》上測得“□□殿寶”高59.1mm,這個尺寸差別遠遠超出了材料的彈性范圍,是完全不同的印章。

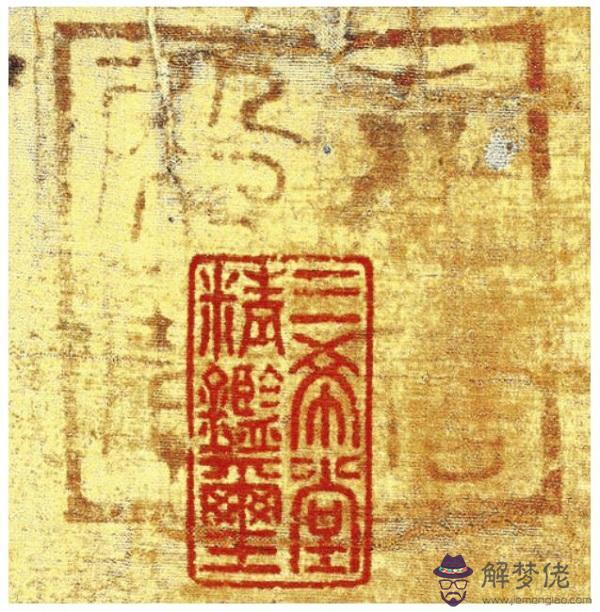

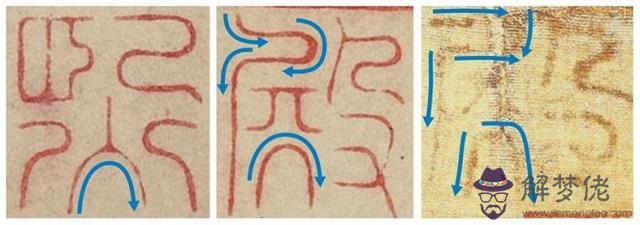

原圖底色黯淡,經特殊的圖像處理,強化磨損、破損痕跡和印色,目視效果相對清楚(圖7)。

圖7,“□□殿寶”局部特殊處理高清圖像

處理后,“殿寶”二字已了無疑義,由于原件在遞藏中存在較嚴重的漏蓋、滲化、磨損和破損,前二字大部分細節已經泯滅,識別中需與原圖和原作反復對勘,了解痕量物質的存在,排除磨損、破損痕跡的干擾。

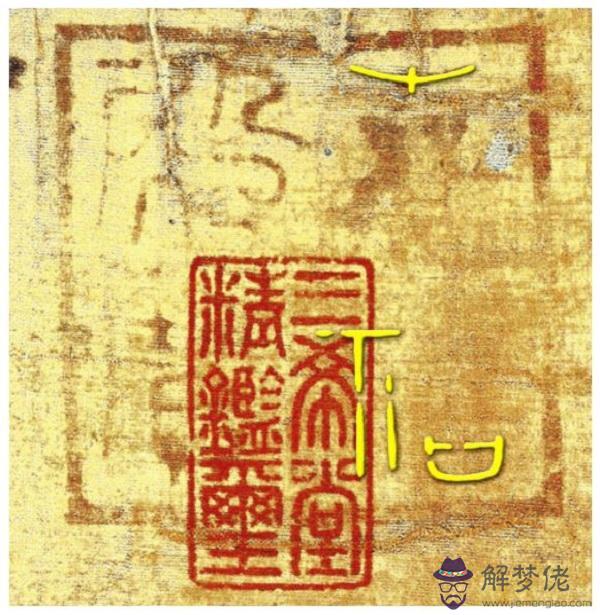

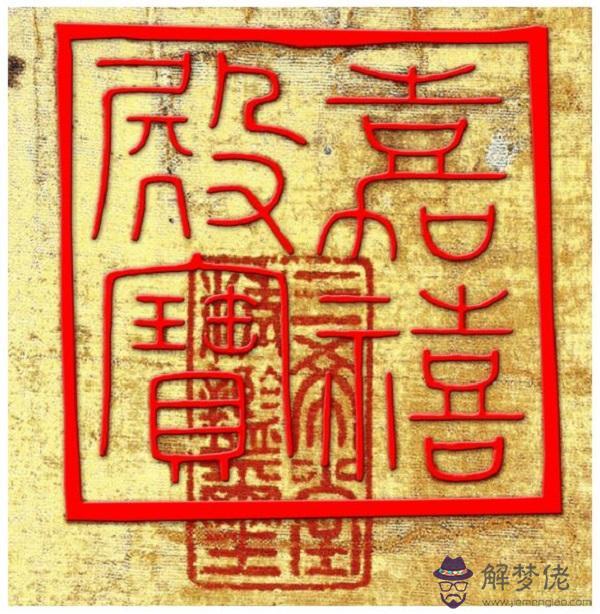

找到相對清晰的殘存筆畫(圖8),通過字形及組合,使用排除法可縮小范圍。

圖8,“□□殿寶”殘存筆畫標示

第二字,左側偏旁為“礻”,字典下共一百一十六字,“礻”“口”組合僅有“祏”“祐”“祜”“祒”“祫”“祮”“祰”“禧”八字,以“禧”字字形最接近,最祥瑞。聯合第一字,從圖像、文字、字義釋讀的角度以“嘉禧”為最佳組合(圖9)。查宋、金、元、明四朝宮殿名稱和字形,除“嘉禧”以外,尚無與以上圖6、7、8近似者。

圖9,“嘉禧殿寶”筆畫復原

當然,這個印還有另外的釋讀,如宋高宗吳皇后的“康壽殿寶”,見仁見智,這是正常現象。正是這樣的差異,以及《石渠寶笈》的錯誤釋讀,說明在圖像處理以前,乾隆、石渠寶笈著錄者都不知道這個印是什麼印,蓋“三希堂精鑒璽”的太監甚至不知道這里有印,當然梁清標也不可能知道。

梁清標作偽說存在一個悖論,他不可能偽造一個自己和他人都不知道的偏門印章用來欺騙自己和繼承遺產的家人,從邏輯和動機上都說不通,所以這個印一定遠遠早于梁清標,《千里江山圖》不可能是梁清標作偽。

四、兩種釋讀的優選

支持釋讀為“嘉禧殿寶”的理由有3條:

1、篆字字形還原,“嘉禧殿寶”貼合度更高,尤其是“嘉”字“吉”頭的“口”字高度貼合,難以容納“康”字中間的“田”形;還有“禧”字左邊的“礻”旁,兩橫三豎,至少有三筆是清楚的,“禧”字右下的“口”字也是高度貼合。

2、風格上,“緝熙殿寶”屈曲盤桓,正是趙孟頫《印史序》中批評的“新竒相矜”“不遺余巧”,和吾丘衍(1272-1311)《學古編》中所謂的“妄意盤屈”;“嘉禧殿寶”強調篆法的標準和書寫性,趙孟頫所謂“漢魏而下典型質樸之意,可仿佛而見之矣”(圖10);元代中期的“皇姊圖書”印雖然刻手執行不佳,但篆書是規范的“說文”篆,沒有“妄意盤屈”,仍然是受到趙孟頫審美的影響。

圖10,“嘉禧殿寶”與“緝熙殿寶”存在較大風格取向差異

3、《千里江山圖》保留了“六賊之首”蔡京題跋沒有裁掉,這在“凡經前輩品題者盡皆拆去”的高宗時期,是難以想象的。

因此,以下按照“嘉禧殿寶”釋讀,《千里江山圖》上的蔡京跋要保存下來,最安全的路徑是北宋滅亡后解送到金國,再流轉到宰相高汝礪手中。

五、由高汝礪到溥光

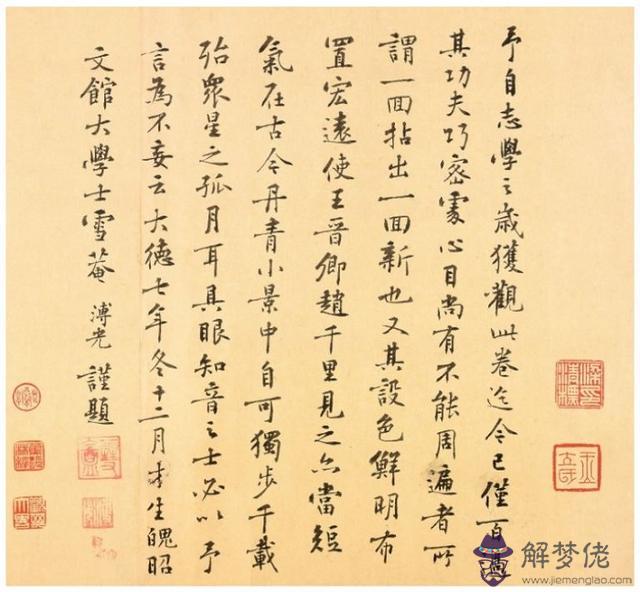

溥光在大德七年(1303)題跋《千里江山圖》時稱“予自志學之歲,獲觀此卷,迄今已近百過”“一回拈出一回新”,故溥光是高汝礪的下一任藏家(圖11)。

圖11,元 溥光 跋《千里江山圖》,北京故宮博物院藏

高汝礪為應州金城人,溥光籍貫云中(今大同),地理上同屬大同盆地,兩地僅100余里,相當于北京六環直徑。良好的交通條件,為高汝礪到溥光的傳遞創造了良好條件(圖12)。

圖12,大同盆地中的大同和應州

溥光在元初地位就非常高,“世祖皇帝嘗問宗教之原”“至元辛巳(1281),賜大禪師之號,為頭陀教宗師”,由翰林學士承旨閻復為寫《大都頭陀教勝因寺碑記》。“圣上(成宗)御極之初,璽書、錫命加昭文館大學士”,按任士林的文章,溥光加“大學士”至遲在大德二年(1298),大學士跟承旨一樣,是館閣學士的最高品位。元代朝廷崇佛重道,僧人非常富有。而溥光所交往的都是一時名流,他的收藏眼光受到張之翰、程鉅夫等官員的贊嘆。

在溥光的眾多交游中,早期交往以王惲最重要。王惲的祖、父與高汝礪同朝為官,《秋澗集》中除了四次記載高汝礪三件收藏的三個分散渠道以外,與溥光的贈詩亦有多首,《玉堂嘉話》還記載了其與溥光觀、論柳公權書。

從存世詩作看,溥光早年大部分時間是在山西大同度過的。清《大同府志》收錄的《初出云中》一首,道出了他“乍出囂塵”的喜悅,由此,溥光十五歲初次看到《千里江山圖》的地點更可能就在大同;又《將歸望云中喜而有作》一首,溥光離開大同后還經常回歸。

天時、地利、人和、財富、眼明,《千里江山圖》從高汝礪家族到溥光,至少,但遠不止于,有四條以上高概率藏品傳遞路徑,并再次否決了金末回歸“緝熙殿”的可能性。

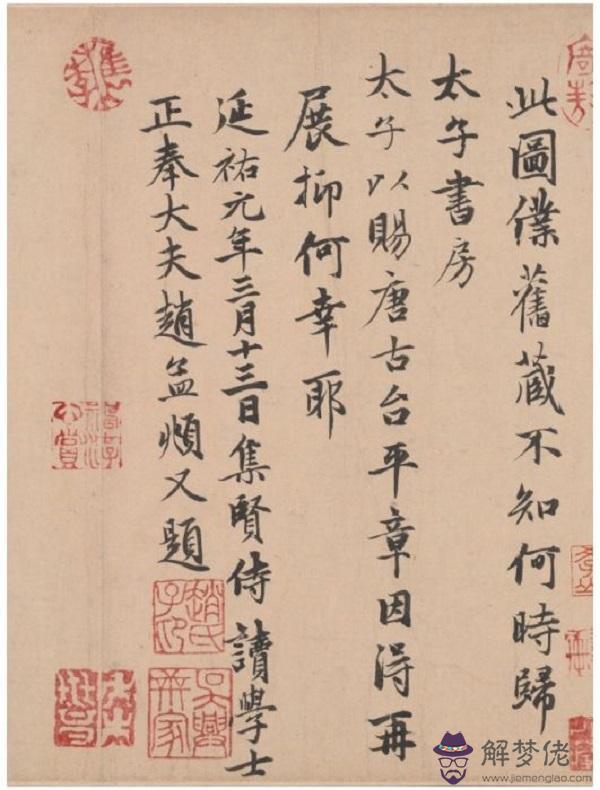

六、從溥光到元仁宗

嘉禧殿是隆福宮建筑群中的一個配殿,在元代歷史上最顯赫的是元仁宗時期,元仁宗即位前的潛邸就在這里。即位后,這里仍然是處理政務、讀書、賞畫的主要場所,李衎、商琦、唐棣、王振鵬(圖13)等人甚至還曾在這里作畫,相當于清朝乾隆皇帝的養心殿三希堂。

圖13,元 王振鵬 臨馬云卿畫維摩不二圖草本,美國大都會藝術博物館藏

趙孟頫與元仁宗、與嘉禧殿淵源很深,大德二年,趙孟頫奉太后詔到隆福宮寫經,少年元仁宗即每日到隆福宮侍奉太后,建立了師友之誼。大德十一年,針對卜魯罕的政變成功后,仁宗與武宗相約“兄終弟及,叔侄相代”,立為皇太子,即召趙孟頫赴潛邸。后來趙孟頫獻《五牛圖》(圖14)、寫宮詞、題簽書畫等活動都與嘉禧殿有關。

圖14,元 趙孟頫 跋《五牛圖》,北京故宮博物院藏

文獻可查的溥光最晚活動記錄為延祐四年(1317),見《松雪齋集》卷七《賢樂堂記》,溥光奉元仁宗敕,書“賢樂之堂”匾,可見君臣之誼。是年溥光不低于78歲,其藏品的轉移和散失也當在此前或此后,能得“江山”者不言而喻,“嘉禧殿寶”的主人正是元仁宗。

元仁宗毀棄了“叔侄相代”的約定,立自己的兒子為太子,即后來的英宗,為元代由盛轉衰埋下禍根。元英宗在至治三年的南坡之變中遇害,元朝由此陷入混亂,十年間帝位七易,《千里江山圖》在整個明代300年間銷聲匿跡。

七、江山重現

我們無法復盤由元仁宗到梁清標的過程,但這種長期秘藏的現象在鑒藏史上仍然是常見的。梁清標收藏后對《千里江山圖》進行了重裝,奠定了今天看到的裝裱格局:

1、將蔡京題字由卷首移到了后隔水,這個在南宋初期看來并不重要的題跋,500多年后就非常珍貴了,移動到卷尾,能得到更好的保護;

2、原來卷疊在畫卷中的溥光題跋被接裱在蔡京題跋之后,折疊痕跡依然清晰,“冬十二月”的“二”字即被折痕斷開;

3、重新題寫了外簽,加蓋了標志重裱的騎縫印。

《千里江山圖》在梁清標手里,先后被顧復著錄到《平生壯觀》,宋犖寫了《論畫絕句》,記錄的應是裝裱前后能夠得到的第一手信息。

梁清標去世后,他的藏品被子孫散出,最后在乾隆時期進入內府,著錄在《石渠寶笈初編》,下限也就是1745年。

辛亥革命后,溥儀退位。由于擔心最終失去皇宮,溥儀于是以賞賜的名義,將大量書畫偷運出宮,后被轉移到長春偽滿皇宮的小白樓,這中間就有《千里江山圖》,時間是1922年11月25日。1945年抗戰勝利,溥儀出逃,小白樓文物遭到哄搶。新中國成立初,《千里江山圖》到了靳伯聲手中,輾轉到他的弟弟靳蘊青,又由當時的文化部文物事業管理局以一萬元價格收購,1953年1月,撥交給故宮博物院。

由于年代久遠,《千里江山圖》的每次展卷都存在掉色、斷絹的風險,此后總共只有1953年、1978年、2009年、2013年、2017年五次出庫展覽,2017年的展覽,是以“青綠山水”為主題的展覽,得到最高規格的待遇,也激發了大眾對古代書畫的熱情和傳統的回歸,種種因素,促成了今天的青綠熱潮。

政和三年(1113),王希孟畫成《千里江山圖》,流傳至今已909年,傳之千年是毫無問題的,衷心祝愿《千里江山圖》能夠延年益壽,迎來第二個千年。

責任編輯:于淑娟

校對:張艷

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/387693.html