堯育飛

【按】時至今日,日記逐漸成為熱門的出版現象、耐人尋味的閱讀風景。清代日記、民國日記因蘊藏豐富的信息,不僅獲得學界強烈關注,也深受普通讀者喜愛。日記包含的歷史細節和生活瑣事,往往讓讀者為之著迷,獲得愉悅。人們愈想把過去看得越清楚,就愈發把日記瞧得越仔細。“微觀”由此成為考察日記的通常視角,研讀日記的基本方法,因而也是本專欄一系列文章的基調。為致敬《清史探微》和《國史探微》,本專欄特命名為“日記探微”,試圖讓人在享受日記閱讀趣味和充分挖掘日記價值之余,尋找有意味的材料,提煉有價值的問題,也一并探討適合研讀中國日記的有效辦法。

傅雷家書1955年5月8、9日提到:“為了便于查對有無遺失,來信可編號。截至四月三十日。你寄回來的,一共十三封,照此數目順著編下去,下回來信寫上一個號數。假如在此期間已有一封或兩封信寄回家,則以后來信應當寫十五或十六號。自己的小簿子上,也該把收發的信及包裹等等登記(月、日及信的號碼)。”傅雷提示兒子對書信進行編號,并非偶然的創新,而是植根于久遠的傳統。中國是書信大國,為書信進行編號在中國有悠久的傳統。形成于明代、極盛于清代的書信編號技術在民國以后仍有影響。

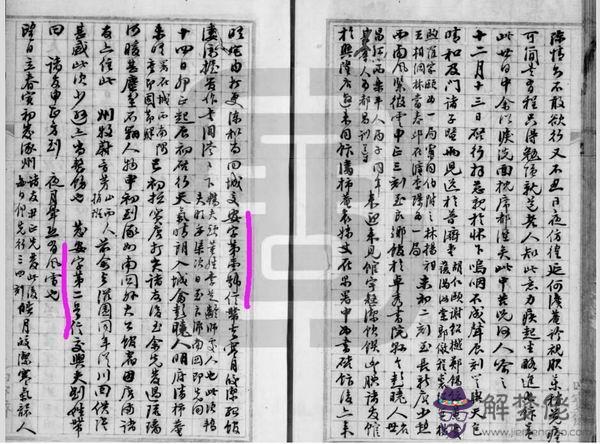

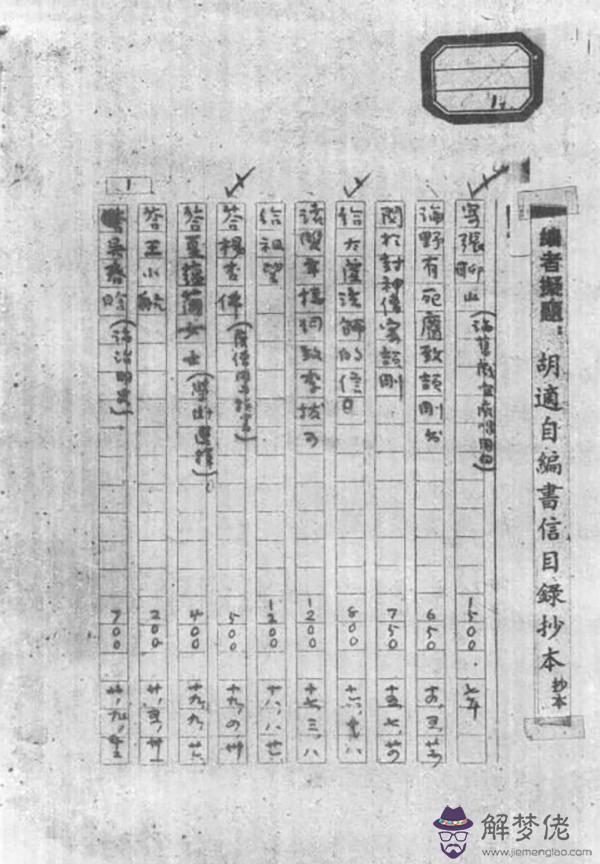

翁心存《知止齋日記》道光十三年十二月十三日、十四日所載書信編號

當我們追溯這項技術的起源時,應當將目光聚焦在清代。盡管徐光啟的家書揭示書信編號在明代萬歷年間已經較為成熟,但關于書信編號的大量記載,仍主要保存在清代。閱讀清人日記,常常能看到類似“發庚字第三號信”、“得京字一號書”、“接順字四號書”等等字眼。林則徐、李星沅、翁心存、王文韶、翁同龢、郭嵩燾、顧文彬、孫毓汶、江標、王承傳、姚永概、潘鐘瑞、廖壽恒、孟森、林一廠、賀葆真、鄭孝胥、張元濟、王振聲、林駿、符璋、鄧華熙、翁曾翰、劉紹寬等人日記中,均有相當多此類記載。

這些與書信有關的文字,是清人對書信的有意編號。得益于發達的書信文化,清代人逐漸發展并成熟使用一系列書信編號的規則,以因應日常生活中大規模的書信往來。書信編號有其規則和特殊內涵,本文以日記為材料和手段,關照書信的外部世界,試圖揭示書信編號技術的原理和意義,進而在書信視野中凸顯日記的特質。

一、清代書信編號的應用場景

書信編號在清代社會中有著廣泛的應用場景。清代人延續晚明好游之風,仕宦文人往往游蹤甚廣,而官員頻繁遷調,士子、文人大規模的游幕等謀生之旅,催生大量書信,而這種一時一地的出行所產生的書信往往以編號形式呈現。清人對書信的編號往往發生在外出旅行途中,或為官、或處理其他事宜。一方在旅途,一方則在家中,雙方書信往來常進行編號。

書信編號往往出于實際需要。大量私人書信的傳遞往往依賴生熟程度不同的社會關系,以翁心存道光十二年年底至道光十三年年初前往江西任學政所記五封信件,可見這種書信傳遞的不穩定性。

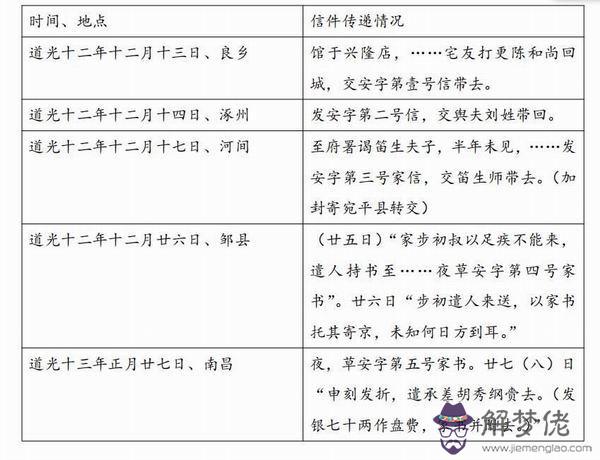

翁心存赴江西學政任上的家書傳遞情況見表:

據張劍整理《翁心存日記》(中華書局,2011年版)。由于道光十三年二月十三日至道光十四年十一月九日日記今不存,僅能統計此五封家書。

翁心存道光十二年十二月十三日啟程,次年正月廿四日抵達南昌。從上表可知,翁心存從京師赴江西南昌任學政,所發五封家書,分別通過五種不同渠道傳遞。在京郊良鄉,家書由打更人陳和尚傳遞;在涿州,則由輿夫傳遞;至河北河間,通過房師魏茂林(1773-1842以后)轉寄;在鄒縣,則由翁魯封(字步初)托寄;至于江西南昌,則通過折差胡秀綱寄送。五封家書的傳遞,經由五種不同的人際關系完成,分別對應初識、雇傭、師生、親族、職務等關系。可見,對翁心存這樣的高級官員而言,家書傳遞也缺乏穩固的渠道,故而對家書編號,以確保信息傳遞的有效性,十分必要。另外,由于旅途寫信、寄信條件的限制,書信也無法以穩定的頻次寄出,兩封書信之間往往可能間隔較久。在《潘德輿家書》中,可見潘德輿家書多由丁晏送達,但信中潘氏多次提及信件寄送延遲、丟失的問題。此時,若給書信編號,并記載于日記中,有利于書信作者回憶起上次寫信的時間,從而保證書信寫作和傳遞的連續性。

書信的形制也需要編號予以區分或整合。清代許多信件都是需要“子母封”,即某一封信往往包裹于其他信封內,這些夾帶性質的書信,就需要編號加以區分。何紹基日記咸豐二年十月初一日日記云,“并致莊思白書,為桂說文事,封子愚信內。”咸豐十年五月初二日日記云:“得李介生二十七都寓書,中有子愚一紙。”信件中夾帶他人信件,還是節約郵資的上上之選。道光二十八年,翁同書赴貴州任學政,其父翁心存所寄“貴字元號”家書就包括三函,分別寫于九月十日、九月廿四日、九月廿六日三封信,此貴字號信九月廿八日方與寄送他人信件一道發出。此外,不同字號的書信也可一道寄送,如道光二十九年正月十三日,翁心存將“貴字第二、第三兩號信托子廉轉遞”給翁同書。其中貴字第二號書作于道光二十八年十二月廿五日,廿七日準備經天成信局寄送時,航船停運,故耽擱到次年,與道光二十九年正月十二日所作貴字第三號信一起寄送。

書信編號有意為之,但有時并非至一地即開始編號。清末駐藏幫辦大臣鳳全至藏地后方才為家書編號,此前則隨時為之。恐怕與入藏后交通不便,擔心信件遺失有關。

書信編號一般寫于信封上,使收件人一目了然,也有寫于信件正文落款。如清末駐藏幫辦大臣鳳全妻子文佩光緒三十年(1905)寫給他的“安字十七號信”落款為“三月初四日二更安字十七號”。

清人書信編號多發生在親密的家人之間進行,家庭之外的友朋書札乃至家庭中的非核心成員往來,往往并不編號。在林則徐(1785-1850)、曾國藩(1811-1872)等人日記中,記載十分豐富的書札往來信息,但僅僅家庭成員之間的信件獲得編號。這既是古代家文化和五倫親疏關系的反映,也反映以編號進行書信往來可能需要一定書信的累積。而行旅途中能長期維持通信往來者也通常為家人,長期通信,則書信量大,故須編號整理。一旦整個公干結束,此次書信編號也宣告結束。如蘇州人潘鐘瑞(1823-1890)《鄂行日記》記載隨族兄潘霨(1816-1894)往湖北布政使司衙門任幫辦,從四月廿四日給其兄潘茂先(字松生)寄第一封信,日記記載云,“作寄松兄鄂字第一號書”,這種書信編號一直持續到八月十六日,“作致松兄鄂字第十七號書”,數天之后,潘鐘瑞乘船返回蘇州。八月十九日,抵達上海,此時日記僅記“作一書寄蘇”,已不再編號。在整個湖北之行期間,對蘇州老家來信,潘鐘瑞也進行編號處理,如八月十九日日記記載,“接松兄蘇字十二號信”,八月十八日接“松兄第十四號信”。在為期四個月湖北之行,潘鐘瑞寫了17信給家中,收到家中寄來14號信。

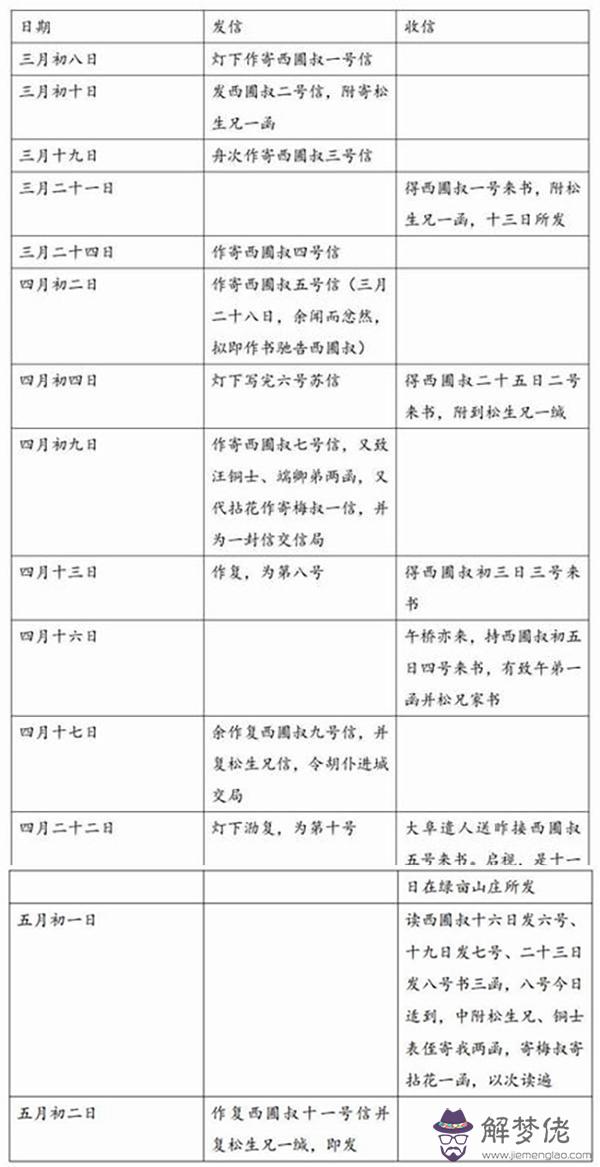

利用日記材料,可較為完整揭示書信編號的基本情況,進而分析書信編號的價值和意義。光緒七年(1881)三月至五月,潘鐘瑞回歙縣展墓,處理百年來歙縣大阜潘氏先人棺木安葬事宜,贊助此事的資金來自蘇州潘氏家族,而具體舉措則發生在數百里以外的歙縣,故此信息溝通顯得十分重要。在為期兩個月的行程中,潘鐘瑞來往書信情況都載于日記中,日記在此成為書信的索引與線頭,而書信也成為串聯起這一時段時間的隱秘線索。將潘鐘瑞《歙行日記》往來書信情況制成表格,可見書信頻次與編號性質。

潘鐘瑞《歙行日記》所載往來書信記錄表:

表據堯育飛整理《潘鐘瑞日記》(鳳凰出版社,2019年)梳理。

從三月初八日發出第一封信,到五月初二日發出最后一封信,在五十四天時間內,潘鐘瑞寄往蘇州十一封信,平均五天一封,除去四月底他往游黃山外,大體五天左右發出一封。而從蘇州所收信件從三月二十一日至五月初一日,40天中收到8封信,大致也是五天一封信。蘇州所發信件至歙縣平均郵遞時間在10天左右,考慮到這種時間差,若潘鐘瑞出差時間較久,則來往通信頻率可能越發趨于穩定。這種較為穩定的書信收發情況的出現,受益于清代交通運輸的便利,各地水路行程十分完善,有利于人員和信息流通。此外,清代書信傳遞的便捷也得益于發達的郵驛體系。清代郵驛由驛、站、塘、臺、所、鋪等構成,實現“郵”、“驛”合并,集歷朝郵驛體系之大成,盡管原為公務服務,實則諸多官員和文人均由此傳遞私人信件。

表格中還可見出,潘鐘瑞和蘇州親友來信,僅西圃叔(潘遵祁,1808-1892)書信有編號,其他人如潘茂先(松生兄)等并不編號。書信編號與否,支配性的原因何在?如果認識到潘鐘瑞此行目的乃是處理家族事務,則這種編號行為就不難理解。潘遵祁是蘇州大阜潘氏的尊長,還是潘氏家族松鱗義莊莊正,處理大阜展墓和安葬族人棺木事宜,潘鐘瑞是實際執行者,而背后的總指揮則是潘遵祁。由此看來,在諸多家人書信編號中,處理重要事務的書信優先編號,而其他一般的家事書信則不在編號之列。書信編號顯示這一組通信關系在編號者之間的諸多信件中占據十分重要的位置。

書信編號也存在不對等情況,即一方編號,而另一方并不編號。光緒十年(1884),潘鐘瑞族兄潘霨任江西布政使,在蘇州老家的潘鐘瑞給潘霨寫信,均有編號,至潘霨遭人彈劾下臺,已編至第二十號。然而,潘霨寫給潘鐘瑞的信件從來沒有編號,潘鐘瑞也沒有自行編號。這似乎表明,對在家且居所固定者而言,書信并不必然需要編號。另外,也可能表明,潘鐘瑞十分重視與潘霨的關系,但潘霨則并不那麼看重潘鐘瑞。書信編號的不對等是雙方人際關系不對等的直觀體現。

二、書信編號的方式和價值

從日記所載清人書信編號情況來看,清人對書信常常采用兩種編號模式:一種是文字加數字雙重編號,另一種則是單純的數字編號。在兩種書信編號中,數字編號基本是順序排列,從“第一”開始一直至編號結束,有時則從“一”開始。這種編號方式較為直白,但在有多方通信,或作者為區分時,則常采用文字加數字進行雙重編號。

在文字加數字的雙重編號中,主要的差別在于文字的選擇。這種編號方式的文字差異大略分三種:其一是以收信、發信另一方所在地的簡稱命名,文字多為地址簡寫。如上文潘鐘瑞編號所用的“鄂”、“蘇”等字。道光二十八年,翁同書任貴州學政,與父親翁心存的往來書信中,編號時均用“貴”字。其二則編號的文字也可從千字文中而來,文字還可以是年號,或是干支紀年中的天干、地支。如林則徐道光十九年作為欽差大臣南下廣東主持禁煙事宜,書信編號就以“己”字編號。這年正月初三日林則徐抵達江西南昌,日記寫道,“封己字第三號家書。”“己”字當取自“己亥”,即以干支紀年的天干字號開始。不過,個體對書信的編號也會因時地變化而產生差異。道光二十二年(1842)林則徐謫遷新疆伊犁,所寫家信僅以數字編號。再如民國癸丑(1913),藏書家王保譿(1890-1937)《溪山小農日記》中發信以天干命名,收信則以地支紀數。其當年九月部分日記載如下:

(九月)初四日 早起。午后,錄自作詩,點《唐》五頁,題《牡丹亭》二絕,接惠農子號信。燈下,閱《燕子箋傳奇》。

初五日 早起。午后,臨帖如常,寄惠農乙號信,點《唐詩》十頁。

十三日 早起。午后,臨帖如常,點詩十五頁,寄惠農丙號信并詩。燈下,點十八頁。

十八日 早起。午后,點《漁洋年譜》,寄惠農丁號信并近作數首。

廿三日 早起。午后,臨帖如常,點詩六頁。至玉舅處,接惠農寅號信。燈下,點詩九頁。

廿四日 早起。午后,臨帖如常,點詩五頁。寄惠農戊號信,至鈍舅處。

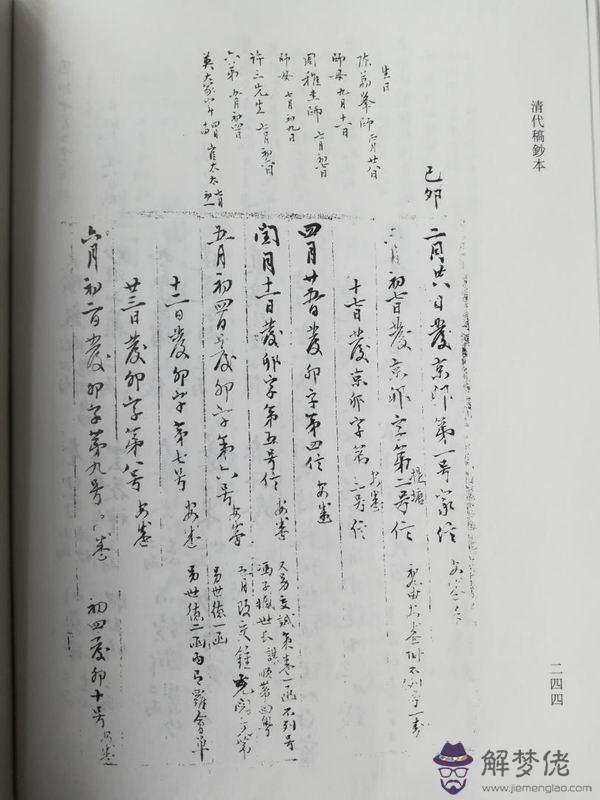

天干地支的編號在歲末年終,日記備忘統計時十分方便。如廣東香山人黃培芳(1778-1859)《北行日記》卷末載有嘉慶己卯(1819)、庚辰(1820)收發信件情況,其中己卯年從二月廿八日“發京卯第一號家信”至十二月廿三日發“十九號信”,首尾完整。次年(庚辰),黃培芳發家信編號即以“辰”字編號。

黃培芳《北行日記》所載書信編號,桑兵主編《清代稿抄本》第1冊,廣東人民出版社,2007年,第244-245頁。

其三,尚有一些吉祥話語也被廣泛使用,用于書信編號。如“平安順利”等祝福語。如《額勒和布日記》同治九年(1870)七月二十五日交折差“帶順字三號信及親友稟信”,這里提及家信編號為“順字三號”。“平安順利”這樣的字眼寓意旅途平安吉祥,往往在行旅中使用,是旅途不安心態的反應。當額勒和布同治九年較為穩定居于盛京,與在京師的家人通信的編號,往來編號均為數字編號,即“x號”家信。當然,這種編號有時也混用,可見書信編號者在此使用較為隨意。另外一些書信編號的可能基于雙方默認的編號,如胡林翼《呈岳母及岳父陶澍之妾》信中提及他曾使用“恩”字進行書信編號。此時,陶澍逝世,其家擬將其靈柩由江寧運送回湖南安化。在此,“恩”字寓意并不明確,可能表達胡林翼不忘岳父陶澍之恩的意思。一些對書信的標記并非編號,而僅僅是代稱。如光緒十年正月初六日至初九日,江標每天日記都記載“寫年信”一項,揣其文意,當為寫作拜年信。“年信”即拜年信。

有的書信編號寓意較為明顯,如清末駐藏幫辦大臣鳳全寫給家中信件以“平”字編號,而家中寫給鳳全的信件則以“安”字編號。在清末西藏事務繁劇而微妙時,鳳全往來家書的編號寓意了希望“平安”的祈愿。有的書信編號則表意不明,如江標日記光緒十六年(1890)十一月二十二日開始寄“喜字第一號家書”,十一月二十四日“寄喜字第二次稟”,光緒十七年二月初一日“上喜字第四次稟”,三月初十日“作喜字第五次稟”,四月初八日“寄喜字第七次稟,并稼秋書”。從日記記載看,此一系列從北京寄往蘇州老家的信是寫給江標母親的。江標在光緒十六年十一月,攜家眷移居京師,或頗感高興,故以“喜”字命名此一系列書信。然而初次編號的信件前一天,江標還前往吊唁他的恩師潘祖蔭,故而也很難斷定江標此時心情愉快。

一些用于書信編號的字眼可能反復使用。翁心存道光十二年冬任江西學政,本年十二月十三日發“安字第壹號信”,道光十三年正月廿七日“草安字第五號家書”。次年十一月,江西學政由許乃普(1787-1866)接任,十一月是日翁心存由南昌啟行,十一月廿六日晚在安徽靈璧“草安字第一號家信寄兩兒童”。可見,“安”字是翁心存為家書編號時較常使用的字眼。

此外,在書信編號中,文字加數字進行雙重編號,并非毫無意義的累贅之舉。至少就目前情況看,凡是采用文字加數字進行雙重編號者,往往頻繁公干,信件收發量甚大,且多具有文獻保存意識。如此一來,這種編號中的文字就具有顯著標記作用,方便使用者在復查或整理信件時迅速找出信件,也利于書信歸檔。在這方面,清代生活的各個領域都大量運用編號規則。從唐宋以來,對私人物品進行編號已屢見不鮮,清代的書、字畫、拓片、書箱等等物品均有各種各樣的編號。這種對物品的編號傳統可能影響到書信的編號。此外,私人信件之外,機構對信件管理更為規范。山西晉商票號的經營管理中,最為重要的便是“書信經營”。何莊《晉商票號文書檔案及其管理初探》“編號格式一般為:“×月×日由××致××第××次信”或者“×月×日××帶(轉)去第××次信”。編號含發文時間、發文者、受文者及書信次數等信息,類似于今天公文的發文字號,具有排序和備查功能,也為后續管理工作提供了條件。”不僅進行編號,也對書信進行錄副編號。清代文人對書信的編號,是個體面對大量書信的必然措施。處理繁富的書信,使許多清代文人機構化,須獨自承擔類似商號處理信件的功能。

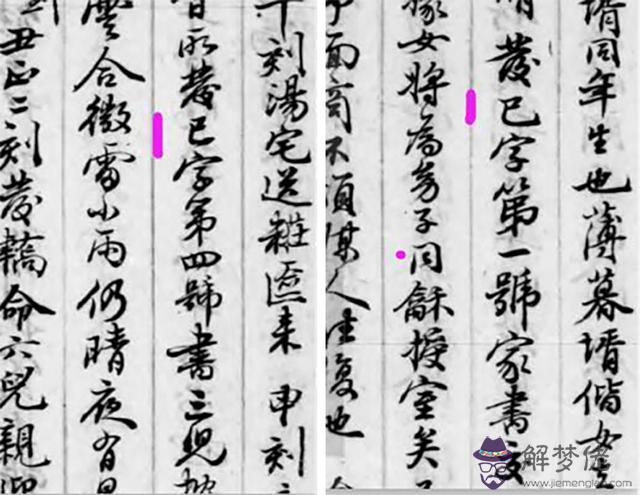

對書信編號表現為是一種有意識的文獻制作行為。盡管南宋開始,文人自編書信集即已出現,但清代不少文人自編書信集的普遍性和規模,卻是前代所不及。如譚獻自編的《復堂師友手札》,袁昶也曾“手輯友朋來函, 裝潢成冊,題曰《停云留跡》”。為書信編號能給編檢書信集提供方便,這或許也是書信編號被廣泛使用的緣由。有意識 為書信編號者,往往都有大批書信存世,可能并非偶然。在譚獻等人日記中,還有自己整理書信的記錄。善于保存文獻的胡適,更是清楚標記每一封書信的文字數量,以為將來書信整理出版作鋪墊。

胡適自編書信目錄抄本,見耿云志主編《胡適遺稿及秘藏書信》第13冊,黃山書社,1994年,第258頁。

給書信編號,不僅有助于書信歸檔整理,也便于查檢是否失收信件。郭嵩燾日記光緒三年(1877)五月初七日,收到弟弟郭侖燾(字志城)三月初四日發出的信件,小注云:“正月初四日一信。至此為第二信,信面亦編第二號。而云正月廿八虎宣尚有帶上海一信,何也?”這封信郭侖燾自編為第二號,卻在信中說其子郭虎宣正月廿八日還帶有一封信。郭嵩燾由此懷疑這封信的下落。由此也可見,書信的編號有時并不遵循寫信者的編號,而是作者對所收書信的重新編號。這種情況類似當前快遞站對快遞單號進行重新編碼。對遠渡重洋的郭嵩燾而言,書信編號十分關鍵。根據日記記載,五月初九日,郭嵩燾收到文報局寄來三月廿二日發遞的廿三號包裹,中間包括家信二號。五月廿三日接文報局三月廿九日第廿四號包封。六月初五日,收到文報局四月十四日第廿六次包封(由英公司果利治船遞到。其廿五號由眉江船遞寄,已淪大洋海矣),中附郭侖燾第三號信。七月初四日,得第六號家信,“其四號(四月十三)、五號(四月廿五)兩信至今未收到。”對郭嵩燾而言,家信失收仍是大問題。或許正是因為當時中國和歐洲之間郵政傳遞的不確定性,促使郭嵩燾對書信和包裹不厭其煩進行編號。郭嵩燾遭遇的信件丟失在晚清并非個案,即便在國內,信件丟失也是常事。如身在北京的蘇州探花吳蔭培1901年十月初六日日記記載:“是日,得三號家書,知二號郵信未到。”這種情況到民國年間可能仍未有大的改善,故梁啟超、胡適等人所作大量家書也常使用數字編號。

為保證信件的準確傳達,清人的書信編號不僅針對書信信封,也針對書信正文。這種對書信正文與信封的雙重編號有其意義,如林則徐道光二十二年十二月十四日《致鄭夫人、林汝舟第十六號》信指出第十一號家書四十六天就收到,十分快捷,“惟信封全行拆破,直將家信紅紙及抄件顯露在外,有目共睹,雖極可恨,而無如之何。驛站中毫無顧忌,一至于此。”驛站寄送信件,可能丟失信封,故信封編號并不保險。又如陳用光《太乙舟文集》卷五《與伯芝書》:“憶六月曾發六號、又六號兩信,此月所發信內列第七號,而蘭瑞不知,乃外列不列號,可見其粗心。此次我乃仍列第七號也。”這封信并沒有落款時間,但從有限的信息中仍可推測。陳用光在寫給侄子陳蘭祥(字伯芝)的這封信中批評兒子陳蘭瑞(1789-1823)做事粗心。陳用光在給陳蘭祥的信中編號,六月份寫了兩封信,編號分別為六號、又六號。此月(當是七月)又寫了第七號信,但陳蘭瑞在寄送第七號信時,在信封上沒有標號,以至于陳蘭祥對此生疑,故而陳用光才在信中予以解釋。這則材料表明信件內外均有編號,此為雙重保險,但登記常以信封編號為準,故陳用光新寫信件仍然編為第七號。同時也揭示書信編號可能發生錯誤。當然,也有信封編號,而書信正文不提及編號信息者。如道光三十年(1850)二月二十七日,翁心存“得三兒正月廿五日所發庚字元號書,并外十件”,但此信在翁心存書信正文中并未編號。

對清人書信而言,編號可能比書信寫作日期更為真實。翁心存日記道光二十年二月初一日記載,“發庚字第一號家書。(外簽正月廿九日)”,實則此信作于正月三十日。二月初二日日記,“又作致揚州守岱青同年書。(內簽正月十九日)”。這表明,參與編號的書信,若編號存在于書信內容中,則具體日期填在信封上。若書信無編號,則具體日期信息體現在書信文本中。清人寫信的實際時間、落款時間、發寄時間、差局等地實際發寄時間多數時候并不一致,僅僅從某一日期信息判斷一些書信的前后順序,并不可靠。況且還有一些書信不寫日期。翁心存日記道光二十九年七月三日,“薄暮得汪小珊書,(不書月日,但云旬日晴炎,水勢未退,大約是六月十日左右書也。”此時,若依照書信編號,倒可厘清書信寫作時間的前后關系。

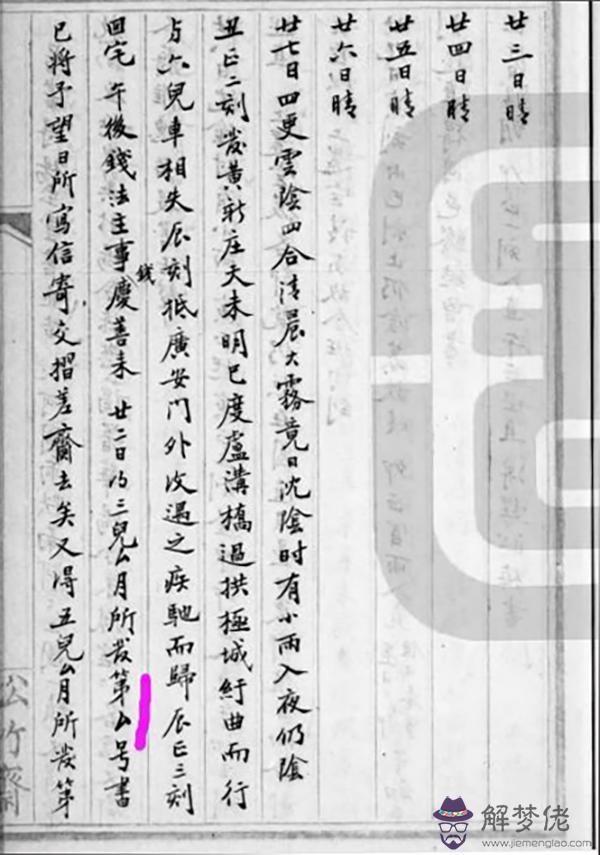

三、翁心存道光二十九年的家書編號

道光二十九年,翁心存再度出山,春間從常熟出發抵達京師。此后,他長期與常熟老家和擔任貴州學政的兒子翁同書保持密切的通信往來。針對這兩條穩定通訊線路上的書信,翁心存均加以編號。這為研究書信編號在個體日常生活中的作用,提供鮮活的個案。

道光二十九年是翁心存書信往來較為頻密的一年。根據《翁心存日記》所載書信收發情況,初步統計每月書信往來次數為:一月27封,二月10封,三月8封,四月15封,閏四月18封,五月30封,六月25封、七月14封、八月30封,九月24封,十月11封,十一月32封,十二月38封,本年總計收發信件283封。其中與至親家人的書信往來達76封,占比24.7%。這其中多數又加以編號,可見家人在翁心存心目中的分量。道光二十九年五月十四日為翁心存生日,在當日日記最后,翁心存寫道:“夜,對月感懷,念兒孫輩皆離膝前,或近在數百里內,或遠在數千里外,不禁憮然。”家書成為翁心存面對親人各在天涯境況的精神慰藉,故他于此精心經營。

這一年,翁心存應付家書76封,若不通過編號等方式進行管理,整個通信聯系可能混亂。即便翁心存以“貴”字、“己字”兩個序列對最為重要的兩個地域之間的家族通信進行管理,書信編號仍然發生一些問題。好在,這些小問題多是誤簽編號所致。隨著庚戌新年的到來,翁心存給家中所發信件編號隨即改變,道光三十年正月十三日,“發庚字第一號書”。家中的書信編號也隨之變化,如二月三日,“得五兒正月望日庚字第一號書”。然而對身處貴州的翁同書的信件,翁心存編號仍然采用貴字編號,順序繼承下去,如道光三十年正月二十日發貴字十八號書。但翁同書從貴州發來的信件,編號已經采用天干編號,道光三十年二月廿七日,翁心存“得三兒正月廿五日所發庚字元號書”。這表明,對翁心存而言,與常熟老家的聯系是相當穩定,故隨著新年到來,編號因之改變。但遠在貴州的翁同書,令翁心存十分掛念,他選擇繼續以“貴”字編排這一系列信件。這一編號方式起至道光二十八年(1848)九月廿八日,至咸豐三年(1853)正月初八日,編號至第六十二號。前后跨越五年,書信62封,痕跡俱見翁心存日記,足證父子情深。咸豐三年正月,翁同書貴州學政兩屆任滿,擬回京述職。得知這一消息,翁心存始將與翁同書的書信編號改為“平”字。咸豐三年正月十日,翁心存發給翁同書的信件即在日記中標為“平字第一號”。翁心存將書信編號由“貴”字改為“平”字,從此貴州懸望一變為對兒子回京的期待,“平安二字值千金”,一位父親的心愿于此昭然躍于紙面。

書信編號成為日記中令人矚目的文字景觀,提醒人們注意日記作者在某一時空中最重要的人際關系是什麼。人們通過通信實現與他人的連接,這其中家族成員無疑是最為密切的另一端。道光二十九年翁心存收發的283封書信,與家人通信占據76封,遠超其他各類人際關系。事實上,還有許多書信都通過家庭通信這一管道傳遞,象征其他人際關系對家族關系的附著。如翁心存道光二十九年十一月十七日日記載,“發己字第十一號書,內致倪觀察、二侄、少湘各一函,曾源寄乃兄一函。”家書在個人通信網絡中占據的重要位置,再度表明家族的確是清代文化生態中極為重要的因素。而家書的編號則是這種穩固而持續的關系的宣示。并非所有的書信編號都發發生在親人之間,一些親密的朋友其他較穩定的關系,也促成書信編號的產生。如譚獻同治三年、四年與周星詒就有緊密的書信往來,同治三年十二月廿七日日記載,“補作與季況七十五號書”,顯示本年度譚獻寫給周星詒的書信已高達75封。連續性的書信編號是人際之間強聯系的體現,那些并未納入編號的書信,可能也蘊藏十分重要的內容,但通信雙方并非親密而穩定的關系,而表現為弱聯系。

并非所有的家書都被加以編號。從上表可見,翁心存與孫兒翁曾文的書信沒有編號,翁同龢在旅途中往來的信件也沒有編號。這種情況可能因為翁心存與翁曾文的通信往來只是大家族與個人通信之間偶發的分支,是偶然性行為,缺乏連續性。至于本年翁同龢與翁心存書信往來,同樣處于一種不穩定狀態。這年春天,翁同龢隨侍父親北上,不必通信。五月十一日翁同龢南歸赴鄉試,至六月六日抵家,中途翁同龢所寫信件,據翁心存日記記載,有四封:分別為五月十四日河間二十里鋪、五月二十日中山店、五月廿八日袁浦舟次、六月初一日揚州所發,但在翁同龢日記中,僅僅記載前兩次作家書。可見,在旅途中的翁同龢對此并不特別在意。畢竟,這次旅途僅僅一個多月時間。回到家中以后,翁同龢與父親的通信管道重又加入常熟整個大家族的通信聯系中,故無須編號。

即便翁心存和貴州的翁同書、常熟的翁同爵兩位兒子的緊密通信多采取編號,但其中一些書信仍有意識地“不列號”。以道光二十九年翁心存日記所載為例,可見有如下數通信均不列號。

五月八日 夜,作不列號書與五兒,交六兒攜去。

五月十二日 是日三兒之婦四十初度,為作湯餅犒家人。草不列號一函與三兒,又衣包、靴包各一。

八月一日 得三兒六月廿一日所發第五號并不列號信兩函,又諸葛碑一紙。

十月四日 發貴字不列號家書并衣包一個、靴包一個,托阮侯庭攜去。

十月五日 發貴字不列號家書,內附少湘兩函。外棕包、口蘑、綠蒲桃二匣交何荔珊攜去。

在雙方連續性編號的書信往來中,忽然有意插入一些不列號的書信,背后原因可能有兩點:一是這些信件可能涉及一些秘密,關于人情、請托等事務,故此類信件往往附帶一些物品;二是,不列號書有著可靠的送信人,能夠保證信件安全送達,故無須編號 。

盡管清朝的郵驛系統較為完善,但不穩定的風險依然存在。翁心存道光三十年四月二十日日記,“得五兒四月四日第四號書,前兩號殆浮沉矣,聞局差途中被劫。”道光三十年四月廿三日,“得五兒三月五日第三號書,從天成來,五十日乃達,可謂遲矣。”書信傳遞途中的種種風險,令編號以保存信息傳遞有效性,變得十分迫切。

此外,盡管翁心存用心為書信編號,但是他需要處理日常事務實在過于繁忙,故誤簽編號在書信中時常發生。道光二十九年十一月十五日,“得五、六兩兒十月廿六日第十一號書(實第十二號,誤簽)”。翁心存日記常常據實記載,然過后看到其他信件,方明白早期可能 誤會簽序號,故后來常常在日記原文處旁注加以說明。這也從側面反映清人日常處理書信工作量之大。對翁心存而言,日記保存書信的連續編號,相當于收發信件的登記簿。在此,日記為書信的收發提供了直觀的備忘錄,而書信的收發,也因此得以堂而皇之進入日記,成為日記必載的事項。由此,承擔備忘錄功能的日記最終成為清人重要的著述形式,日常不可或缺的寫作樣態。在這一過程中,書信起到勾連共生的作用。書信進入日記,日記也必然記載書信,隨著清人書信寫作和日記寫作的愈發普遍,書信與日記彼此提升了對于對方的依存度。

四、連續性:公與私、學者社會與人倫天地

前文討論書信編號主要利用私人書信的材料,當我們將目光轉向更為廣闊的社會舞臺,轉向公共學術、思想和輿論舞臺,書信編號是否仍然有效運轉,發揮的作用有何區別。清代不僅存在一個學者社會,也存在一個書信社會。清代“文人共和國”輪廓初具,書信發揮巨大重要。誠如艾爾曼在《從理學到樸學》一書中所言,清代有許多學者像錢大昕一樣,“借助這種方式(書信)可以得到學術界的中肯評價、認可和廣泛注意。”這種學術交流的信件,往往具有公開性質,編號方式上與私人信件也有差異。

公開性書信的編號往往高標內容。就相關學術問題、思想命題、文學問題等進行往復討論,這種論學、論文等書札,最終呈現在清人文集中,往往也標為“與(答)某某論某某第幾書”等形式,如章學誠探討方志學問題的書札即有《答甄秀才論修志第一書》《答甄秀才論修志第二書》等等。此類論學書信的編號,主要圍繞內容產生,故其編號信息主要聚焦于人物、內容,再加以數序命名。與前述私人書信相比,不難發現,此類書信的編號往往忽略時間和地點信息,更多強調書信寫作的對象及聚焦的內容,尤其是內容,往往拈出幾個關鍵字,對所討論的主要問題加以概括。故而,與私人信件緣日常事務而編號不同,此類書信的編號是因學術、思想等問題的討論而產生,而其編號的發展,也隨著問題的深入而增加,問題討論結束,編號即告終止。由于論學書信的編號是根據內容而產生,未必是書信往來次序的真實反映。論學書信的盡管編號清晰,書信關涉的問題也呈現連續性,然多數書信編號是書信編纂時的產物,并非書信傳遞的實際狀況。

從許多方面而言,清代社會存在一個書籍編織的世界,也存在一個書信編織的世界。以學術世界的書信編織而言,梁啟超在《清代學術概論》中已指出清代學者“每得一義,輒馳書其共學之友……凡著一書成,必經摯友數輩嚴勘得失,乃以問世,而其勘也皆以函札。……此種風氣,他時代亦間有之,而清為獨盛。”以乾嘉時期著名算學家李銳為例,嘉慶十一年(1806)李銳家居蘇州,未曾外出,然據其《觀妙居日記》統計,本年李銳往來信件仍高達92封,絕大部分都是與阮元、焦循等人的論學書札。嘉慶十五年(1810)春間三個月,李銳在江西南昌府署,據說日記統計,所作書信即達30封,除去“庚字”4封家書外,其余24封書信都主要與友朋書札,其中與惲敬等人的信札明顯以論文、論學為主。以家庭人倫世界的書信編織而言,個體與五倫關系中另一方幾乎都有書信往來。即以性別視角而言,17世紀以來女性書信的廣泛流通,構成數語“才女的書信世界”(相關論述見魏愛蓮《晚明以降才女的書寫、閱讀與旅行》),各種女性尺牘也屢見不鮮。

清人以書信編織世界這一現象,有實在的影響,即往往通過連續性的書信編號造成集群效應。凸顯事務的連續性有助于提升事務的價值,使其成為更令人矚目的“景觀”。就私人書信而言,連續性編號凸顯這一時期對書信作者生命的重要意義,是家庭生活或友誼寫照的專題展演,或是一種階段性的總結。對公共性書信而言,連續性編號意味著對相關問題的專題討論。這種專題既可以是理學命題,政治見解,某一類思想問題,也可以是時世的意見表達。通過編號,公共性討論被限定在特定的區間中,編號之外,這種討論無法造成整體性的影響。總之,編號令這些書信集中起來,使它們呈現相對的獨立性,從而獲得完整性的意義。有時,這些編號的書信還產生“互文”效果。精心標記書信,是對日常生活的有意區隔,是對公共話題的有效劃分。與家人通信的編號,表明這一系列書信在家庭生活中有獨特意義;而公共性的論學書札的編號,則表明這一系列書信所討論的是跟我給重要的問題,值得反復切磋。以旅行目的地命名的書信編號方式,不妨被視作對一段旅途的紀念。通過編號,書信成為清人標記日常生活的有效手段,成為清代學術問題、思想問題的物理區分手段。通過編號造成的書信的集群效應,書信更好地參與了公共性事務,也為私人關系和交游提供了內在而穩固的情感紐帶。

對書信編號的作各類解讀,有助于認識清代文人社會及具體的某一文人的個性。首先,書信編號可能反映一個人的性格。何紹基日記六十余萬言,記載書信內容不少,但并極少以數字為書信編號,偶或編號,也斷斷續續。何紹基更多采用日期加姓名或地點加姓名的方式命名信件。看來,他在日記中記載收發信件,多為備忘,并非有意看重書信的連續性和系統性。何紹基身后,所藏大量書畫、遺稿均未能完整保留,或與此有關。與何紹基不同,常熟翁同龢、蘇州潘祖蔭等人似乎對書信編號情有獨鐘,他們的相關文獻能在身后大量整體性保存或也與他們生前的文獻處理方式有關。

此外,連續性的書信編號強化認識清人日常互動的地域視角。書信編號中呈現的時間信息、空間信息,隨著書信編號的行進,而不斷變化和轉移,令人注意到整個帝國地域之間的信息流。憑直觀印象可初步推斷,在清代有關書信的編號中,出現“京”、江南等地的字眼無疑最多,這表明北京和江南是清代文人學者通信的中心,再度表明這兩個區域是清代文化的高地。京師、江南及其他地方的通信聯系,在書信編號的地域簡稱的頻率上有直觀的呈現。如利用清代日記中書信編號的地域簡稱作大數據統計,當可勾勒較大范圍內清人書信交流的地域分布圖。此外,嘉慶、道光以后,隨著識字率的提升,一些女性書信也使用編號。這種情況載于男性日記中,顯示夫妻關系在此期發生變化,或可看作晚明才女文化的復歸。書信連續性的編號使得這一批書信的重要性日益凸顯,最終成為令人矚目的時代風會的表征。

五、日記:記錄書信的生命史

日記部分再現了書信活躍的場景,最大限度保存了書信外部世界的信息。與純粹的書信集,或文集中的書信文本相比,日記提供了書信在日常生活流動的軌跡,勾勒了書信如何共同參與創建文人的日常生活和社會聯系。因為日記的存在,有關書信在日常生活中跳動的信息可望大體勾勒。書信在何種環境下被寫作,在日記中往往有直接揭示,可能無須通過書信內容及其他材料加以推測。換言之,日記為書信的流轉提供了直接的注釋。書信的寫作時間內可以精確到某一個時辰,寫作的地點某一個具體的空間,寫作書信的心境也有著直接的表露。這種時間、地點和心境的信息并非來自書信內容本身,而是來源于書信寫作者的外部生活的記載(即日記)。不僅寫作書信的時空能清楚地被認知,寫作書信的頻次,也可以得到精確的推測。相當一部分文人將所有的書信痕跡都記錄在日記中,故據以推測文人收發信件的頻次,從而對書信在文人生活中的占據何等位置做出直觀的判斷。

不僅書信寫作的場景被保留在日記中,書信的傳遞過程中的復雜情況,也在日記中有清楚反映。一封書信通過何種途徑被傳遞,如郵驛系統、私人代捎等,均在日記中有揭示。更令人感興趣的是,對一些重要的信件或存在接收風險的信件,日記作者往往將傳遞信件的人標記而出,他們或是某地的折差,或是故鄉親朋好友,或是商號的伙計,或是家中的仆人,這些有名的、無名的信使出現,令書信的傳遞成為具有溫度感的信息接力、有人間故事的情感傳遞。書信在傳遞過程中的順利與否,也成為一件令人關心的事務。當災害等自然因素或戰亂等非自然因素造成書信傳遞存在問題時,對于書信傳遞的關心更溢于日記的言表。書信的傳遞不再是寫信人到收信人之間的距離和時間差的計算,不再是可有可無的關于書信主旨內容的注腳,它應當被感知,被重視。如果我們仔細閱讀日記,不難從中發現書信的生命史。

如果將書信視作有生命之物,則日記最大限度記錄了書信的生命史。書信誕生于寫信人(同時也是日記作者)的生活世界,經由一人或多人之手,最終抵達它生命的一個終點——收信人處。在這一過程中,書信是否可以成功“長大”,取決于傳遞的過程。書信傳遞是書信物理生命成長的漫漫征程,其間或平淡如水,如崎嶇密布,或妙趣橫生,或枯燥無味,然不管怎樣,這段征程是書信最終能否“長成”的關鍵。抵達收信人,并不意味著書信生命的終結,它可以被傳觀,被轉送,從而獲得下一階段的意義,但書信生命的二次、三次乃至多次“生命之旅”的開啟,其基本歷程與初次歷程大體相似,故不再專門論述。

為了保證或測定這段征程的完成度,寫信人和收信人不得不采取一些必要的保障手段。這種保障性手段存在于書信文本中,直接影響了清代書信的體裁和風貌。盡管在清代以前,書信編號已經出現,但清代的書信編號技術較之以往更為復雜和成熟。前代許多信札的編號還可能是整理者所為,而清人對自編信札有更為普遍的自覺。前代為書信編號多注重從整合思想與內容入手,而清代的書信編號似乎還更為強調傳遞信息的可靠性。換言之,清代書信編號更為注重完整性,且不拘于日常瑣細性質的書信。這種情況,有相當部分原因是為了保證書信傳遞的安全性。在許多書信的開頭,往往開篇就須幾句話交代上一封或幾封信件的收發情況,為此還必須簡要復述前幾封信件的內容 。如潘祖蔭致吳大澂一信開篇即云:“清卿仁弟大人閣下:前連奉三函,并煩為代購王子剌公鼎敦事,想已先此達,或竟未達。茲奉學使之便,再以奉懇。”(引自李軍整理《潘文勤公致吳愙齋手札》,《歷史文獻》第二十三輯)書信內容中的反復述說,意在保證書信傳遞信息的連續性。而在書信之外,日記既記載了這些保障手段,同時也是書信的一種保障手段。被寫入日記的書信,成為寫作者的備忘,用以檢測書信的制造、傳遞和抵達情況。而日記中記載書信的收發情況,書信傳遞的具體途徑和責任人,都是為了確保書信的有效流轉。在這一過程中,給書信編號成為收信人、發信人共同使用的書信保障技術。書信編號保證了書信傳遞的連續性,同時可以測定書信的收發情況,從而使寫信人和收信人之間的信息流不至于斷續或造成誤會。書信編號的存在,因而也對書信傳遞者起到監督作用,被委托傳遞信件的人似因此始終處于一種無形的監督下。因書信編號的存在,書信的流轉得以更為順暢。也因為這一技術的存在,日記寫作者(即書信寫作者)也得以減省繁重的書信記錄。正因書信編號的存在,日記作者不必記載每一封編號信件,因斷續記載這類信件的收發情況,并不影響他對整個書信收發情況的判斷。

利用日記所載書信編號所提供的的時空信息,可為書札進行準確的系年、系地,從而提升書信整理的深度。在這方面,《翁同書手札系年考》《俞樾函札輯證》等整理本都做了積極探索。反向言之,通過對書信編號規則的理解,也有助于識讀稿本日記一些模棱兩可的文字,并對一些缺略文字理校。例如翁心存道光二十九年日記中記載與其孫兒翁曾源的書信往來:四月廿七日,“發巳字第一號家書”,四月廿六日,“得源孫三月十九日所發巳字第四號書”。從影印本字跡看,不容易斷定究竟為“己”還是“巳”,不過該年為己酉年,按照翁心存對書信編號的規則,此字識讀為“己”似更妥當。

又如,翁心存道光三十年九月廿七日日記,“廿二日得三兒厶月所發第厶號書。……又得五兒厶月所發第厶號書”,若根據書信編號規則,可知前后兩句的“厶”字指代的分別為八和十。

盡管相對簡單,但書信編號不妨被視作書信文本之外,圍繞書信流轉發展成熟起來的一種保障性技術。這種保障技術的使用有其限度和一般適用規則,具體而言,可概括為:在特定時期,通信雙方距離較為遙遠,為保證連續而穩定的信息往來,一方或雙方均采取的信件標記方式。對通信雙方而言,書信編號技術的運用既能測定信件的傳遞情況,保證信息溝通的連續性,同時,也是一種私人檔案的管理技術,可最大限度將私人信件歸類,現存不少大規模書信集即是書信編號技術影響下的產物。

有關書信編號技術的一系列實踐和具體操作手段大體保存在日記中,而非存在于書信文本內部。這提醒我們注意,就書信而言書信,可能忽略書信的外部信息。對書信的物理特征、流動過程及書信所活躍的外部世界的勾勒,有待綜合運用各方材料立體勾勒。日記保存書信誕生、成長的各種場景,也包括書信內容本身,因而成為研究書信及其外部世界極具價值的材料。日記不僅可以將書信的世界描繪得更為清晰,而且可以揭示從前不為人注意的一些技術性因子,書信編號或即其中一種。這種微末技術對于書信研究并非毫無意義。它揭示在書信繁榮的時代,文人們行之有效的應對辦法,展示了他們的智慧。若將書信和日記對讀,還不難發現,對寫信人而言,編號書信或是更為重要的信件,從而對書信的重要程度做出判斷。此外,這種技術的運用,對完整書信檔案的建立、流傳,對后世書信集的編纂,都發揮較為重要的作用。

日記在此不僅是研究書信的輔助文獻,還應當是書信研究的必備文獻。日記不僅是研究書信的材料,也是研究書信的手段。經由書信編號技術,有關書信的研究被“轉場”到日記領域,與此同時,日記研究也由此“延展”至書信范疇。如此,既可豐富對書信的認知,也使人對日記的功能增添新的理解。針對不同文獻的研究的“轉場”和“延展”,或有助于凸顯傳統類別文獻研究少為人關注的一些邊緣性技術。日記所蘊藏的豐富信息,幾乎無所不包的文獻容量,決定它成為揭示類別文獻諸多特質最具價值的參考系統。也許人們在利用日記時,不應該僅僅“凝視”他們所需要的那一部分,而應該反顧回去,看看這種“凝視”令他們缺失了什麼。以某種類別文獻和日記互參,從而深度描繪類別文獻的輪廓,抉擇深層次的特點,是觀照類別文獻的一種可行且值得期待的研究路徑。對日記而言,如果幾乎所有學科從中都能收獲一點什麼,那麼日記本身的開放性就值得研究者敬畏,日記的這種開放性可能蘊含了某些相當有價值的東西,人們不應該致力于從日記中尋找什麼,而過濾掉他人“凝視”之所在。日記有很多獨特的地方,如果我們給予它足夠的主體性,如果我們對日記傳統有足夠的尊重,也許能走出真正屬于日記的研究道路。

責任編輯:彭珊珊

校對:劉威

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/377285.html