「很多人一輩子都不太會使用工具。但五條人在做打口、擺地攤的時候就知道,人和人是不一樣的,只有發出自己的聲音,唱自己的歌。工具是次要的,表達是第一位的。而且這種表達的迫切、非表達不可的精神是藝術的。當你被迫加入一場自衛、打斗,你只能抄起一個東西,你會拿最熟悉的(東西)。五條人就拿起了方言,拿起了破吉他,拿起了不是很專業的、不是很豪華的、不太準的手風琴。」

文|賴祐萱

編輯|槐楊

01

廣州歡迎你

穿過一尊懷抱金元寶的彌勒佛,穿過油膩膩的紅燈籠,穿過端著糖水的伙計,我走到「老爺」包廂的門口。推開門,阿茂正梗著脖子吐煙圈,仁科的臉從劉海下仰起來,喊道,來啦,坐坐坐坐坐。

8月14日,在酒店待命五天后,我終于在廣州海珠區這家廣式啫啫煲餐館見到了五條人。這個總被問「到底有幾條人」的樂隊,全員4條,主唱仁科、阿茂,鼓手長江,貝斯手牛河,今晚都在。最近太忙了,經紀人說,這是幾番騰挪后唯一能安排采訪的時間,一頓晚飯的時間,這之后,他們也不打算再接受采訪了。像個勉力的句點——但仁科說,「今天這個結局不完滿。」他設想的完滿結局是,「你最終沒有等來我們,只好回北京了。像卡夫卡的《城堡》一樣。」

7月25日,五條人參加的綜藝《樂隊的夏天》播出,那晚,仁科坐飛機,長江在飲酒,牛河在演出,阿茂呢,熱火朝天地跟朋友打德州撲克。話題#被五條人笑死#上熱搜了。阿茂瞅一眼,才十幾,沒事,接著打。但是越來越不對勁,第五了、第一了,阿茂輸了兩百多塊錢。朋友勸他回家,他握著手機,發現手機卡得比蝸牛還慢,消息、電話灌進來,微博消息幾千條,他只好關掉了提醒。

變化撲面而來。五條人說,原本只當《樂夏》一輪游,游完了還要回來做新唱片,沒想到,幾番淘汰又復活,最終用紅色塑料袋兜起了一座亞軍獎杯。成軍12年的老樂隊,如今最為人所知的標簽居然是「好笑」,2020年,一個魔幻的夏天。

連這個珍貴的夜晚也是魔幻的。接受我采訪的同時,他們還要參與QQ音樂的在線問答。仁科、牛河回答問題,長江點菜,阿茂用茶水汆燙餐具。小玻璃杯燙好了,阿茂特意拿起來,向著燈光轉了轉,嗯,洗干凈了。倒上德國教士啤酒,阿茂獨自與我碰杯,「來,廣州歡迎你。」

雞肉啫啫煲、墨魚仔啫啫煲和芥藍啫啫煲爭先滋啦滋啦地端上來,煙霧彌漫了包房,墻上的瑪麗蓮夢露也朦朧了。他們熱烈地討論食物,咸了,淡了,清蒸鱸魚要搭配半顆檸檬擠出來的汁,不多不少,混合香茅氣息更加迷人。一盤冰鎮苦瓜仁科最喜歡,生苦瓜切片,浸泡在冷水里,旁邊一碟芥末醬油作為蘸料。夾起一片,蘸了芥末,放進嘴里,仁科閉著眼享受了五秒。「完美啊!」一圈轉下來,最后輪到我品嘗,長江特意說明,平常苦瓜會擺在冰袋上,這家店不知道為什麼泡在水里。

包廂突然安靜下來,所有人愣愣地盯著冷水上漂浮的油花兒——是的,每個人都在里面洗了一遍筷子。仁科噌地站起來,繞過半張圓桌,端起那盤冰鎮苦瓜,放在了燙碗筷的茶水旁邊。不吃了。

對吃很講究、對采訪不太講究的仁科始終認為今晚的見面破壞了他心中的傳奇性。最好他不來,我見不到,打道回北京。他說,歐洲有個藝術家,每次采訪都會派個替身去,「愛怎麼回答怎麼回答,不講究。」阿茂笑起來,「你現在是在跟他的替身講話呀」,他又碰了碰我的酒杯,「來,再一次,廣州歡迎你咯。」

參加《樂隊的夏天》的五條人

新世紀來臨前,「廣州歡迎你」對阿茂和仁科來說還很遙遠。他們還住在海豐小鎮,有過一段富足的日子。泥瓦匠出身的阿茂爸爸攢了些錢成了包工頭,生意興隆,1998年舉家遷徙海豐縣城。仁科爸爸開了酒樓發廊和卡拉ok廳。不久,兩位父親的生意都遭遇失敗,仁科跟著爸爸四處躲債,后來學美術,打工,在貝雕廠半年畫了1000多個貝殼。

他們記憶里的海豐,每日吹來咸咸濕濕的海風,鄉里鄉親關系緊密,祭祖場面熱熱鬧鬧。年輕人流行戴墨鏡,梳四六分頭發,唱卡拉ok,天花板上閃燈球的那種,或者騎摩托到東門頭打臺球,總會在那里遇上很多倒港幣的人。公交載著空氣沒人坐,新天橋造好了,大家依舊在橋下亂穿馬路,公園只建了一個門,到處都在吵,路口耳聾的都被震怕了。

十幾歲時,阿茂因為魔巖三杰迷上搖滾,高中時,在廣州上大學的哥哥給他帶回打口碟聽,怎麼聽得夠呢,他想,去廣州肯定買得更多,資源更豐富。還沒搬進縣城時,爸爸上廣州探望哥哥,回去跟阿茂說,大學好大好大,就像咱們鎮這麼大。阿茂想,一個大學都這麼大,廣州到底有多大?他去廣州玩了一趟,天橋、隧道、高架橋、樓房大廈,怎麼這麼大這個地方?一個嶄新的、奇幻的世界在阿茂面前呈現出來。2001年,高考落榜,他真的來到廣州,坐車錯過了一站,為了省一塊錢,他走了好久。在馬路上,他不斷張望。「好奇心,真的是。」

他跟著哥哥住在華南師大的宿舍,東19樓,每天哥哥上課,他就去圖書館看書,到處蹭電影課,還參加了一位老師的電影拍攝。得養活自己,他在音像店打了三天工,這可能是阿茂這輩子唯一打過的工,賺了40塊錢后決定辭職,自己當老板,賣打口唱片。

三年后的春節,不想再畫貝殼的16歲仁科在「海豐原創音樂會」上遇見了阿茂,幾個月后,他追隨阿茂,上廣州,當走鬼,賣盜版書。并不是他想來廣州,他只是,想離開海豐。

穿著人字拖上節目的仁科和阿茂

《海風》

你要跟我一起走嗎

有輛車在等我

馬上就要載我離開這個縣城

我想帶你到外面逛逛

看看這個世界究竟有多大

……

海風啊

海風哦

它吹到哪兒

哪兒就有人在唱歌

……

02

立足宇宙,放眼世界

回到這個五人圍坐桌前但有很多網友參與的飯局——有人問,五條人最喜歡的導演分別是誰?

最好別跟他們聊電影,一聊就停不下來。他們稀里嘩啦說了一長串名字,至于「最」……仁科說,阿基考里斯馬基;阿茂說,羅伯特·布列松;長江說,雷德利·斯科特;牛河說,周星馳!牛河又說,頭天晚上他剛看了一遍《天堂電影院》,又看了一遍《羅馬假日》。

阿茂興奮起來,「我真的很少看電影看哭,很多年前看天堂電影院,很感動,不知不覺淚留下來了。」他轉過頭,盯著我,「真的很romantic的。」他開始和牛河聊不久前去世的莫里康內,聊起被片尾無數個接吻鏡頭沖擊的心情。牛河哼唱起《天堂電影院》的旋律,阿茂又把自己的酒杯滿上了。仁科又答了一題,他長舒一口氣,吃兩口喜歡的酸菜魚,以及,答理一下對面的我。

「第一季樂夏你們怎麼沒有去參加呢?」我問。

「因為我們不想上電視啊那時候,怕太火了,很不方便。」仁科說。

「現在火了,會不會有壓力?」

「所以我們吃飯要吃包廂」,仁科說,「以前大排檔,隨便。上次在北京嘛,坐在那里,又簽名又合照,很麻煩。可能再過兩天,這個風聲過去了,我們就可以在外面吃啦。」

以前是「立足世界,放眼海豐」,現在的五條人說他們要「立足宇宙,放眼世界」。新歌《地球儀》和《食醉狗》,都在嘗試一種新的音樂語言,更接近世界,更接近宇宙。網友問,《食醉狗》的靈感來源是什麼?仁科說,因為每次都在臺上喝酒,喝著喝著寫出了這首歌。

接下來的問題,都跟酒有關。

-喝了嗎現在?

-正在喝。

-誰的酒量最好?

-一個長江喝翻3個阿茂,一個阿茂喝翻3.14個仁科,仁科只能跟牛河喝咖啡。

「分別用什麼酒來形容這首歌里的樂器?」

這個問題令五條人陷入漫長的討論。李劍鴻的電吉他是「生命之水」,阿茂的木吉他是梅子酒,仁科的電吉他是威士忌、手風琴是IPA,長江的鼓是52度醬香型白酒,牛河的貝斯是一杯沒有燃燒的苦艾酒。其實,牛河根本沒喝過苦艾酒,仁科非要他寫上去,仁科說,沒有燃燒的苦艾非常牛逼,和牛河這次的貝斯一樣牛逼。

顯然,仁科好酒。一番精心挑選,他給自己的手風琴匹配了IPA,一種精釀啤酒。這酒源于英國,當時前往印度隨船運了很多木桶啤酒,路途漫長,還沒到印度啤酒已經壞了。后來為了防止啤酒腐敗,工廠下了很多猛料,延長發酵時間,無意中制造出一種全新的味道。說話總是簡短跳脫的仁科完整地講述了這段歷史, IPA苦味極強,香味極強,仁科覺得,他的手風琴也是這樣。

拉著手風琴的仁科

他們的音樂也是這樣。

2008年樂隊成立前,阿茂和仁科在廣州做「走鬼」。生活很擁擠,11個人租住在五十多平米的屋子里,仁科是客廳的「廳長」,夜里睡覺時,老鼠會踩著他的臉跑過去。盜版書在城管某次行動中被繳獲,而后,他也加入到賣打口碟的行列。

深圳電臺《行走的耳朵》主持人涂飛曾和阿茂仁科一起度過那段「走鬼時代」。2000年往后的幾年,大量被歐美市場廢棄的唱片流入中國,成為一代人的精神食糧。他說,賣打口唱片的攤販們也有鄙視鏈,好點的混個檔口,再不濟去大學,蹲在天橋的流動鋪頭最糟糕,仁科阿茂就是這樣,賣的貨也糟糕,比不起檔口,被人挑剩下的才輪到這里,涂飛笑道,「他們賣的都是垃圾中的垃圾。」

但「為了賣,不得不聽」,涂飛說。仁科和阿茂在垃圾堆里尋找,找到了湯姆·威茲、鮑勃·迪倫,他們瘋狂地聽,饑渴地聽。「你付出了體力,付出了腦力,最終獲得了一個好吃的食物,你就會不停地咀嚼它,嚼上個10000遍,你每次都覺得是新鮮的,這種感覺太好了。」涂飛說。

還有很多小語種的音樂,西非的,中東的,南美的,遙遠的古里古怪的語言,在音樂的世界里豐富地存在。阿茂記得有年進貨,在「垃圾」里發現了一張很棒的小語種打口碟,他趕緊抓住這條漏網之魚,假裝很淡定,跟老板說,「這張也是垃圾嘛,我隨便聽聽」,放在淘貨的袋子里。可是一進家門,他大叫一聲,整個人跳起來。

那些蕪雜的打口碟是五條人潛移默化的啟蒙。有一天,阿茂發現自己在用海豐話唱歌。海豐話又稱福佬話、潮汕話,屬于閩南語系,有8個聲調,保留了很多古音。阿茂說,自己普通話說不準,講海豐的故事,用海豐話來唱再自然不過。海豐話創作,他們覺得要比普通話更難些,多音調的詞要匹配上音樂、節奏,對不上的話容易把詞的音調變了,唱「倒」了,聽起來怪怪的。仁科覺得,寫得最好的狀態,是唱出來的旋律和說的很接近。

那時候他們沒想過太遠的事情,組樂隊,出唱片,都想不到。一切都是野生的,錄歌就是一只錄音筆,一首一首錄下來。2006年春天,仁科在石牌村的小房間里寫了一首歌,《時間是某天上午》,歌里他談論死亡與憂郁,「某天早晨起來,我發現我死于憂郁,我的朋友告訴我,鬼才相信你。」

2007年,流動攤販遭到嚴打,仁科和阿茂鉆進出租屋,一邊繼續做點打口唱片生意,一邊坐下來,好好寫歌。一年后,五條人樂隊正式成立。最初只有他們兩個人,后來有了鼓手加入,離開,來來往往,核心還是阿茂和仁科。

2008年,他們在廣州認識了周云蓬,兩次給周云蓬的演出暖場。刀馬旦唱片的創始人佟妍聽到了五條人的歌,決定給他們出唱片。次年,五條人第一張專輯《縣城記》發行,拿下《南方周末》年度音樂大獎、第十屆華語音樂傳媒大獎最佳民謠藝人獎等七項大獎。《南方周末》頒獎詞這樣寫道:「這張專輯舒展了原汁原味的鄉野中國,在音樂日趨娛樂化的大背景下,它無異于『盛世中國』的音樂風景畫,它所富含的原創性彰顯了音樂的終極意義——吟詠腳下的土地與人。」

五條人在獲獎感言中說:用母語歌唱,首先對我們來說是一種「自然」,而不是另一種更高意義上的文化內涵。其次,一個人與另一個人之間的距離和隔膜,是一個客觀存在,語言問題在這里只是一個很好的「借口」而已。他們還說,會把南方周末的這份「特別致敬」理解成:不是頒給《縣城記》這張專輯,而是指向活在大城市、小縣城里的每一個平常人。

很快,第二張專輯《一些風景》出來,又獲得了當年的華語傳媒音樂大獎最佳樂隊及最佳民謠藝人。接著是《廣東姑娘》、《夢幻麗莎發廊》、《故事會》,他們像是褲兜里裝滿寫好的歌,隨便掏出來一些就能變成一張專輯。

五條人成為一個不疾不徐發展著的樂隊:線下live的門票從10塊到20塊,全國巡演跑了十幾個城市每人賺了80塊錢,再到經常參加國內外各種音樂節,每一場室內專場演出都會爆滿,他們一點一點地收獲誠懇的粉絲。涂飛在深圳開了一家名為「舊天堂」的書店,每次在書店里舉辦五條人的小型演出,都有20、30個和仁科阿茂年紀相仿的年輕人開車5小時從海豐來深圳看他們,看完,再開5小時回去。

涂飛覺得,五條人的音樂是從行動里來,從垃圾堆里來,他們能隨時隨地抄起家伙,活下去。「這是艱苦卓絕的地攤生活的自我教育形成的一種樸素價值觀,其實是再簡單不過的觀念,但很多人被文化控制了,被他們所學、所受的教育綁架了,他們想不清楚一些特別基本的道理。」涂飛說。

「很多人一輩子都不太會使用工具。但五條人在做打口、擺地攤的時候就知道,人和人是不一樣的,只有發出自己的聲音,唱自己的歌。工具是次要的,表達是第一位的。而且這種表達的迫切、非表達不可的精神是藝術的。當你被迫加入一場自衛、打斗,你只能抄起一個東西,你會拿最熟悉的(東西)。五條人就拿起了方言,拿起了破吉他,拿起了不是很專業的、不是很豪華的、不太準的手風琴。」

關于五條人身上的生命力,音樂人梅二舉了個例子。2011年冬天,五條人去上海錄《一些風景》,梅二負責接待。他們提出了住宿要求:加鼓手三人的住宿標準是一天100塊,還得離位于市中心的錄音棚近。梅二找了半天,找到了唯一符合他們要求的旅館:一個潮濕骯臟的地下室——四個人都崩潰了。

但沒幾天,梅二發現,他們已經住上了錄音棚樓上的錦江之星——以一天100多塊的價格。梅二不知道他們是怎麼做到的,他相信這是多年走鬼經驗帶來的,「他們身上有那種特別能討價還價的能力,我很佩服,我去談肯定是談不下來的。」

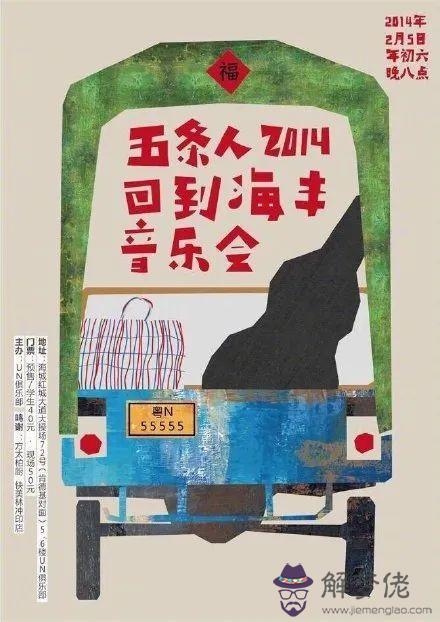

充滿濃郁五條人風格的演出海報

《很多很多》

節假日的時候購書中心門口

擺地攤走鬼的小販很多很多

很多很多很多很多

一個城管跟一個走鬼說

哎今天生意不錯賣了很多哦

很多很多很多很多

賣打口碟的黑哥說我箱子里

CD很多世界上所有音樂都有

很多很多很多很多

賣盜版碟的阿兄說

我家里有十個孩子

很多很多很多很多

03

大地與天空

飯局進入后半程,五條人終于回答完網友提問,抽煙的抽煙,扒飯的扒飯,仁科舀了一大勺臘味煲仔飯,精力還是放在桌子中央最大盆的酸菜魚。分秒必爭地,他向我說,「來,我們可以開始了。」

我問仁科,最近幾年世界變化很劇烈,一切好像突然都加速了,五條人的創作會受到什麼影響嗎?

仁科說,「我們以不變應萬變。」他總覺得,創作需要這些刺激,世界刺激他們,他們的歌也在刺激著世界。

牛河突然收到一條信息,廣東陸豐剛剛查出一例新冠肺炎患者。「麻煩。看來最近是不能回海豐了」,仁科說,「這場疫情影響了太多的人」。

「不單單是我們」,阿茂接著說,他看到很多年輕人的雄心勃勃被推翻了,「它本身提供了一個人重新思考世界的契機。」

參加《樂夏》之前,2020年大半年,仁科和阿茂幾乎沒有收入。有人問他們為什麼上樂夏,仁科答,為了名和利。為了名和利他們終于忙碌起來。因為「沒時間上班」,鼓手長江和貝斯手牛河都打算從原來的琴行辭職,離開穩定的收入,全心全意跟著仁科阿茂四處演出——長江是打擊樂專業,畢業后本來打算回老家挖煤,老爸突然開了個煤窯,對他說,不來挖煤也行,你看著辦,長江于是決定去打鼓;牛河小時候被算命先生夸手相好,將來肯定是個大老板,牛河說,他做音樂是想證明手相是錯的,他當不了有錢人。

今天正好是長江辭職的日子,大家舉杯共同祝賀了他。接下來的半年,他們的演出、演講已經排滿,還有一段時間要連續4天飛4個城市。

「你看,我們怕紅就是怕這一點。」仁科說。

想象過紅,想過這麼紅嗎?我問。

「當然。我預見過今晚的場景,你們《人物》要來,我也想象到了。」

長江突然大喊了一聲,「原來是《人物》?忙著點菜都沒注意。」阿茂補充,「40年了。」仁科說,「快,我們都要把領帶打起來,接受采訪呢!」

——他們嘰嘰喳喳了一陣子,然后發現,長江認錯了,他以為我來自一本叫「母語」的雜志。雖然不知道這個誤會是如何發生的——但這個場景,很五條人。

上《樂夏》走紅后,他們接受了一些視頻采訪,效果怎麼說呢?B站上,有一個視頻標題就叫「五條人接受娛樂媒體采訪,記者根本架不住仁科」。參加樂夏衍生節目,五條人談起音樂,飯桌上說走就走,說唱就唱,停不下來。主持人臧鴻飛坐在主位,不停擦汗,說,「他們今年要是火了,要逼瘋多少主持人。」這些已是「名場面」。他們不愿意也不能夠被放進某種簡陋的敘事模板。

節目中途換曲的五條人

2010年,麗江束河古鎮音樂節,天降大雨,舞臺上的頂樓的馬戲團貝斯手梅二看到,遠遠有兩個人在pogo,在大部分人靜默站立的大雨中,這兩個人顯得非常惹眼。當天,在一家餐館,他又看到了那兩個年輕人,渾身泥巴,鞋子濕透。梅二覺得這兩個人可愛,互留了聯系方式,才知道這也是個唱方言的樂隊。

第一次聽《縣城記》,梅二啥也沒聽懂,唯一能聽懂的只有那首《問題出現我再告訴大家》,可是他還是強烈感到一種「惺惺相惜」。在北方語系占據強勢地位的音樂領域,南方語系的表達總會顯得與眾不同。頂馬唱上海話,五條人唱潮汕話,都是用方言創作的樂隊,互相聽不懂,互相挺欣賞。后來形成慣例,頂馬去廣州,五條人暖場;五條人來上海,頂馬就做嘉賓。

2012年,梅二去了海豐,他以為海豐是原始的、鄉土的、粗糲的,會在街上看到有人騎著車牽著豬,就像五條人歌里唱的。但是,他發現,海豐就是千千萬萬普通縣城中的一個,縣城中心有個商場,商場里有電影院,有麥當勞和肯德基,一條筆直的主街上,有各種各樣的小商鋪。為什麼人們提到五條人總是提到海豐?梅二覺得,那是因為城市里的文藝青年,總是透過五條人的歌對縣城有了油畫式的幻想。

但是,五條人已經離開海豐很多年了。

2009年左右,作家葉三喜歡上五條人的音樂也是因為海豐,她是北方人,方言帶來陌生。她曾經以為五條人會走上臺灣美濃客家話樂隊交工的路——徹底方言下去。但是,也許五條人對鄉土表達沒有那麼多欲望,也許他們要往更廣闊的世界走,這些年,他們的音樂中普通話作品越來越多。

2016年,葉三在草莓音樂節上認識了五條人,而后他們成了朋友。葉三記得,有年她去舊天堂參加活動,結束后有海豐生意人請五條人吃飯,席間,阿茂去應酬,而仁科和她坐在一起,談丹尼斯·約翰遜和他的小說《火車夢》、《耶穌之子》,談羅伯·格里耶,「結結實實聊了一個小時文學」。

仁科與阿茂,密不可分,又十分不同。仁科寫小說,畫畫,是文藝青年,阿茂則得體、可親,「如沐春風」,梅二說。有一年,在香港,梅二遇到五條人,仁科和女朋友去看電影,阿茂則擔心梅二不會說粵語,陪著他去坐雙層巴士,去看海。

這些年,仁科與阿茂之間的分工微妙地發生著轉變。最初的海豐話歌曲大多是阿茂寫的,接受采訪也大多是阿茂回答,早期紀錄片拍下了一個羞澀寡言的、年少的仁科。漸漸地,仁科承擔起更多,他寫了很多普通話歌曲,阿茂在樂夏里評價他,「話多」。葉三覺得,「阿茂離大地更近,仁科離天空更近。」梅二說,他更珍視他們的海豐話歌曲。但是當然,一個樂隊不會一直留在某地。

樂評人張曉舟在《豪豬或走鬼》里寫道,最初《南方周末》評價五條人的「原汁原味鄉野中國」的提法并不準確,「首先,五條人的混沌民謠既不城市又不鄉野,它更像是城市和鄉野之間無家可歸的私生雜種。另外我們也不能因為這幾個曾經的打口販子唱了方言母語就覺得他們『原汁原味』了,所謂『原汁原味』既不是,也不可能,更沒必要,成為他們的身份和追求。」

五條人和海豐漸行漸遠,人們再次談論五條人,不應該再把他們放在海豐語境中去,「估計他們已經煩死了。」梅二說,仁科阿茂已經到廣州將近20年,哺育他們的不是海豐,而是廣州。梅二覺得,五條人一輩子也寫不出野孩子《黃河謠》那樣的歌,他們也不會寫出《海豐美食》,他們從來不是歌頌家鄉、歌頌母親河的人。他們并沒有覺得海豐有多好,相反,他們寫那些魔幻,寫那些可笑,把潮汕人的幽默、調侃和自嘲都放進關于家鄉的歌里。

五條人第三張專輯封面

《十年水流東十年水流西》

十年水流東啊

十年水流西

少流幾年行不行呢?

連鬼都不知道

舊年的番薯不比

今年的芋頭呀

04

尷尬美,赤子心

啫啫煲們靜默下來。點的四瓶啤酒喝完了,阿茂又追加了兩瓶,飯局終于變成了酒局。酒可能已經是他們日常不可或缺的東西,上臺表演前,他們都會喝酒,有時候是波特酒,有時候是啤酒,有時候是杰克丹尼威士忌。「在舞臺上,走哪兒都能觸碰到酒。」不怕喝多,斷片了也能繼續唱。只有鼓手長江,會等到演出快結束時才開始喝,鼓需要穩定,舞臺也總需要有個人開始清醒。

我問,從海豐到廣州,到珠三角,你還想到更遠的地方去嗎?

因為啤酒,阿茂明顯放松了,他突然開始說起一長串話。

「《縣城記》《一些風景》是寫海豐的人、事。但我們都在廣州,大部分是在廣州寫。那種感覺就是,你離開了這個地方之后,你才可能會靜下心去想。你在一個地方待久了,你會厭惡、煩躁或者真的討厭也有可能。但一旦你遠離它,你會去想,想這個地方,說不定有一些好玩的事可以去觸動你。」

到廣州后,他們開始唱海豐;離開廣州去巡演時,他開始瘋狂想念云吞面和干炒牛河。他們也離開了走鬼時代居住的石牌村,去年年底,因為拍央視那部紀錄片,他們又回去看了看,地面干凈了,認識的人搬走了,只是小賣部的老板還在那里,照例發福了。那段時光如果有什麼特別值得懷念的,一定是崗頂購物中心4樓,那是阿茂仁科曾經的天堂,也是打口唱片的天堂。4層全是賣打口碟的檔口,阿茂每天都會走10來分鐘去那里看看,每天,沒錢買也要去看看。

那是一個很饑渴的年代,他想要聽更多的音樂,想要看到更大的世界。他抵達廣州的2001年,崗頂正要迎來自己最鼎盛的時期,2007年后,數字音樂的出現讓打口碟漸漸沒落,那里的輝煌也消失了。

阿茂沉浸在過往記憶中,沉默許久的仁科跟了一句,「徹底沒了。徹底徹底沒了。」

但那種饑渴仍在。「一直很饑渴。慢慢地你會更饑渴,聽得越來越多。」阿茂說。

圖源網絡

從2008年開始,五條人每年春節都要回海豐辦一場「五條人回到海豐音樂會」,很多樂迷因此到那里過年,順便游游潮汕。2017年春節,這個音樂會未被批準。葉三想,那就不去海豐了,但阿茂神神秘秘地說,你來。到海豐才發現,他們在一個小學禮堂里擺好樂器,開始表演。沒什麼觀眾,都是朋友,但仁科和阿茂做了全套妝發,還搞來一個攝影團隊,帶著大搖臂,給他們拍紀錄片。

「他們特別松馳,他們的音樂、歌詞里面,有一些挺深刻、挺沉痛的東西,但是他們的生活態度永遠是放松的,松馳的,有自嘲精神的,這是我最喜歡他們的地方。他們在各種環境中,你都不會覺得他們緊張,所以他們也不會讓別人緊張。」葉三說。

「松弛」幾乎是每個朋友提起五條人時都會選擇的詞匯。涂飛說,他們的松弛和娛樂精神讓他們闖入了這個搞人設的綜藝世界,但也是如此,讓他們顯得那麼與眾不同。他們不擔心失去,也沒有想要索取,對于綜藝,他們不像別人看得那麼重,不像別人看得那麼不堪,也沒有糾結的心理斗爭,「不,他們連糾結的欲望都沒有,就是能搞就搞無所謂,大不了一杯酒灌下去,搞完拉倒。這是很牛逼的,不猶豫不糾結,縱身一躍,開心就好。」涂飛說。

決賽那天,五條人請來好友、吹管藝術家老丹,前鼓手鄧博宇,共同完成《樂夏》最后一次演出。涂飛覺得,他們并不在乎請來多大牌的嘉賓站臺,在意的是「我的好兄弟應該站在這里,應該和我們一起玩」。

「尷尬美,赤子心」,涂飛形容五條人。仁科喜歡日本音樂家灰野敬二,他在涂飛組織的明天音樂節上看了很多灰野的演出。過了很久很久,仁科神秘地跟涂飛說,「飛哥你知道嗎?」他一邊說,一邊手指各種比劃,「當他那鼓響起來的時候,我哭了。」說完,轉身走了。

這是仁科的方式。聊電影,聊唱片,眼睛閃著光——但絕不愿意更多外露。

音樂是天然的,在生長的,來自泥土的。仁科說,自己還不太懂音樂的時候,朋友推薦他聽小河,他發現,原來一個手鼓一把吉他就能做出這麼牛逼的音樂。阿茂也記得2002年,第一次看小河的現場,徹底顛覆了他對民謠或音樂的理解,「原來可以這麼天馬行空,愛怎麼整怎麼整,很自由。」

那時候,中國的獨立音樂人相互欣賞,相互影響,不覺得孤獨,演出后常常一起喝到爛醉,有的人需要用板車拖著回來。涂飛說,野孩子、美好藥店、IZ、頂樓的馬戲團、五條人……還有很多很多同時期的音樂人,成為朋友和戰友,相互影響相互欣賞,這令音樂人不斷自我完善,令行業變得繽紛。

現在出國參加音樂交流,涂飛會隨身帶著幾個中國音樂人的唱片,比如老丹、舌頭、馬木爾,當然還有五條人。「我想告訴新朋友們,他們的音樂很棒,值得讓全世界所有人都聽到的。」他覺得五條人的音樂中有種不管三七二十一的拼貼,他們在很土的民俗音樂和嘈雜的先鋒音樂中間來回彈跳。這是當代的,也是中國的,是真正在這片土地上長出來的聲音。

但是,這個夏天,五條人「出圈」了。涂飛認為,五條人意外闖入大眾視野,是當代中國一個非常鮮活的文化切片,他們讓過去審美、文化和行業完全沒有交集的人群陡然進入了同一個空間。過去五條人的粉絲99.9%從唱片來,現在很多從綜藝來。過去廣東人為主,海豐佬超半數,而現在,在10月北京舉行的草莓音樂節上,當《道山靚仔》前奏響起,有人喊著,「五條人!沖啊!」人群朝主舞臺奔涌過去。

現在,五條人的排練廳隱藏在廣州某個破舊巷弄附近的文創園,大門招牌上掛著「精英」兩字。一樓市民羽毛球館猛地進去全是濃厚的汗味,稀稀落落幾家文創店和畫廊,院子深處有個不小的垃圾場,偶爾看得見老鼠。新歌發布那天,仁科想拍張封面,隨手拿起地球儀,隨手一丟,啪,栽進垃圾堆,新歌《地球儀》的封面有了。「黑色的垃圾堆,很像宇宙。」他說。

10月,仁科發表了題為《把「邊緣」作為生活方式》的演講。他談到了五條人最近想要嘗試的是一種「迷幻」,聲音的迷幻,歌詞的迷幻。他們要去流浪,在世界上各處的音樂流浪,在音樂的地球儀上流浪,而這種流浪是他們對這個世界好奇心的表達。他飛快地比劃著手,飛快地講完,著急去排練,隊友們都在等他,「我們要去做新歌,做我說的迷離迷醉,迷幻的,全新的。我很好奇我們會排成什麼樣,OK,拜拜。」

五條人新單曲《地球儀》

《地球儀》

沙漠中的搖滾樂沖出了沙漠

地球儀上的蒼蠅還留在地球里

我想今夜我喝多了

不過話又說回來

為什麼你還是滴酒不沾

為什麼你還是鐵石心腸

我真希望地球是平的

就像在超市買的平底鍋那樣

這樣我們就不用沒完沒了

這樣我們就可以真正去到天涯海角

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/367811.html