這場「未婚生育奪子大戰」來回拉鋸了半年,誰都沒有要放手的意思,細線在雙方手上繃得死死的,各自勒出血痕。

這場「未婚生育奪子大戰」來回拉鋸了半年,誰都沒有要放手的意思,細線在雙方手上繃得死死的,各自勒出血痕。文|林秋銘

編輯|朱柳笛

攝影|走走

標簽

北京的初秋,微風漸涼,魏圓圓搭上一輛出租車,落座后,她習慣性翻開手機,屏幕上跳出許多黃色和淺白色的提示條,是微博網友給她發來的大段大段的批評和質疑,一條一條讀完,她止不住哭了。

在這之前,她從來沒有為這些聲音哭過。今年4月,她在網上自述正在經歷的一場奪子戰爭:為了拿到當時年僅半歲的兒子陽陽的撫養權,她向孩子生父崔文提起訴訟,但一審中敗訴,孩子判給了崔文——這是類似撫養權爭奪戰里,極少數沒有判給母親的案例。

魏圓圓不服,立刻上訴,案子進入二審。幾乎就在一瞬間,兩種分裂的標簽用力砸到30歲的她身上——謾罵的人,說她為了改變階層「未婚生子」,支持她的人,贊她是搶奪孩子的「硬核母親」,她們大都是女性或已為人母,期待魏圓圓打一場翻身仗,將她認作一種典型和象征。

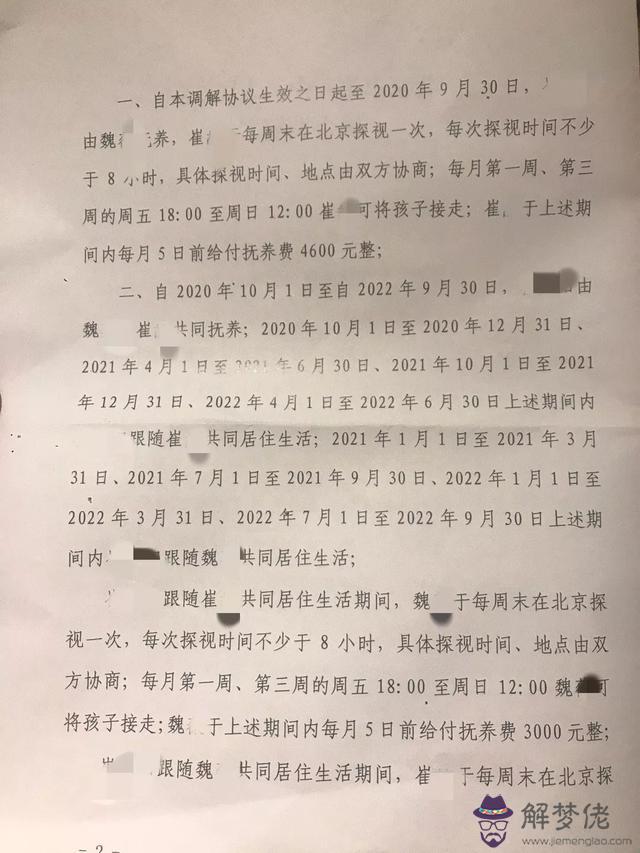

9月17日,這場戰爭看起來以魏圓圓的「失敗」宣告結束,歷時480余天的撫養權爭奪案,在二審前獲得調解:分階段撫養,即3歲以前,孩子由母親撫養;3歲至5歲,雙方按季度輪流撫養;5歲至18歲,孩子歸男方撫養。另外還有對各階段撫養費的詳細規定。

《民事調解書》提出分階段撫養的方案

調解結束的那天下午,崔文見到了許久未見的陽陽,父子倆玩得很開心。看著那個畫面,魏圓圓愣了一會兒。「我的心里一直有兩個人在打架,站在我這邊,他們是敵人。但是站在孩子那邊,他們都是親人。」

條件是她一條一條「爭」來的。本來8月中旬可以結案宣判的民事糾紛,被拖到了9月。調解庭上,魏圓圓和崔文發生數次爭吵,對探望時間的規定具體到一分鐘,雙方激烈的態度惹得法官幾次拍桌維持秩序。

這個過程里,魏圓圓的腦中不停跳出一個問題:萬一維持原判怎麼辦?那將會徹底失去陽陽,她接受不了。于是,原先設定的底線一步步縮回,她接受了這些那天以前絕不會同意的條件。調解結束后,在場沒有人露出好臉色,便散場了。

下午6點,魏圓圓走出調解庭,被抽去了所有的力氣。沒人的時候,她在公司二樓嚎啕大哭。「我想繼續打下去的,可是我真的熬不住了,最近這兩個月,我憋著一口氣在撐著。」她說,「有時候我想,我是不是讓大家失望了?」她也覺得屈辱,「明明做了很大的犧牲和讓步,為什麼我已經失敗了,他們還要這樣攻擊我?」

他是國王

一開始,故事的走向并不是這樣。陽陽出生前,魏圓圓和崔文曾認真考慮過結婚。

認識崔文時,魏圓圓獨自在北京生活,感情空窗已經兩年,忙碌到下班后妝也來不及卸,鞋子一踢就倒在床上睡了。崔文對她溫柔,見面的第一天,她背著沉重的電腦,崔文主動提出為她拎包,約會時,他會駕車兩小時送她回通州的家,再開車回海淀。

魏圓圓眼中,崔文聰明、貼心,擁有穩定的工作,從相愛到談婚論嫁,一切都很自然。

婚禮沒有如期而至,雙方對原因各執一詞,但在崔文家中爆發的多次爭吵,是兩人都承認的事實。魏圓圓性格直,不服軟,當她認為自己遭遇到不合理對待時,本能是反抗。「崔文的愛情觀其實是有等級的。他是國王,他要的那個人是個服帖的妻子,跟我要的不一樣,我要的只是一個并肩作戰的伙伴。」

后來的事態像脫軌的火車沖往不曾預料的方向,魏圓圓曾想過引產,遭到了阻攔,和崔文家人幾度發生爭執后,她決定與崔家剝離。

據魏圓圓回憶,那次徹底搬離崔家并不是預先的決定,而是「被迫」。2018年4月6日早晨,因為堅持要換家里的育兒嫂,她和崔文母親大吵了一架,崔母要求她將所有東西搬走。「那你允許我把孩子帶走。」魏圓圓對她說。但這個要求沒有得到許可,「想要孩子就去法院起訴。」崔文說。

離開之前,她抱起陽陽,看了他熟睡的樣子,想帶他走,「但是他們家人太多了,我根本沒辦法」。她把陽陽輕輕放下,帶著自己的行李離開了崔家。

魏圓圓的記憶中,起初,她還能被保證基本的探視,但從2018年12月再次和崔文母親大吵后,她屢次被崔家拒絕探視的請求。2019年春節,她沒有回到老家內蒙古,獨自留守在北京過年,只換來了兩個小時的探視時間,探視地點也被限制在會所或是游樂場。冬天,陽陽和她都穿著厚重的外套,抱陽陽時,她覺得感受不到孩子溫熱的皮膚。

無法自由探視陽陽的3個月里,她完全處于被動的狀態,常常半夜哭醒,只能翻看陽陽過往的視頻。凌晨4點,她會獨自醒來,天還未全亮,房間里一片灰暗。她「感到孤獨和恐懼」,在腦里來回琢磨最差的結果。母親王秀芳聯想到榆林產婦事件,擔心得睡不著,只能時不時給她打電話:「你要想開點啊。」

「我怕他忘了媽媽,特別難過和害怕。」魏圓圓說,「但是我當時一直都覺得,撫養權一定會判給我,只是時間的問題,只是訴訟的時間問題。」一審判決前,她給近20個律所打電話,所有律師的答復都是一致的:孩子肯定會判給你。

「偷」子

魏圓圓有一個不完滿的童年。兩歲那年,父親出軌,和母親離婚,在爺爺奶奶的極力要求下,她歸父親撫養。父親再婚后,很少來看她,她是喜歡父親的,記得父親總穿馬甲和牛仔褲,很潮。有一次,她在火車站看見一個同樣打扮的陌生人,她沖他喊爸爸,狂奔過去抱住了他的大腿。

上小學時,她曾經被接到父親家里,與他的新家庭住在一起,遭到繼母的冷落。11歲,她又回到母親的身邊。童年的不安穩形成了她的底色,不論她與人交往如何熱情和坦誠,總是無法形成親密關系,甚至包括她和母親王秀芳。

一次,另一起案件的當事人周美毅和魏圓圓在研討會上聊起了自己的母親:「以前我無論在外面多累,遇到了什麼樣的事情,我還是想回家躺在媽媽身邊。我會覺得安全了,就像充電一樣,能量就會回到我的身上。」魏圓圓聽完覺得失落,她沒有過那種體驗。她習慣了獨自漂泊,從內蒙古飄到北京,從一個家飄到另一個家。

魏圓圓擔心陽陽會復刻她的經歷。「把陽陽給崔文,我不是沒有動過這個念頭。但是孩子如果在那兒,那他就是小時候的我,爸爸不常在身邊,媽媽也不在,他無非是一個在北京學區房長大的留守兒童。」

她因此做了一件不冷靜的事——她決定將孩子從崔文處抱走。

她和公司里的同事提出了這個想法,其中一位同事告訴她:「你抱著孩子就走,剩下的事交給我們,我們搶也要給你搶回來。」小團隊迅速組建起來。偷孩子的地點選在魏圓圓和崔文約定好的商場。

行動前,到商場踩點,她將8條安全通道都走了一遍,選擇了一條最隱蔽的通道,將不同的人安排在通道上不同的點位。

3月1日,計劃實施。崔文習慣性地去樓上的電影院買水,魏圓圓和保姆在商場里的游樂場照看陽陽,其他人裝作陌生的路人,在附近游蕩,保姆全然不知一個人站在她的身后,負責阻攔她。電影院里,一個人正排在崔文前面,磨磨蹭蹭地點單,拖延時間。

時機到了。朋友用雙手將陽陽托起,將他從游樂場抱出,迅速遞給一旁的魏圓圓。還沒來得及給陽陽套上外套和鞋子,她就抱著孩子沖向安全出口,包里裝著的防狼噴霧和催淚瓦斯不停地晃蕩。王秀芳握著兩個小手電筒和衣服在安全通道等著她,三人會合,一分多鐘的時間,她們就從三樓狂奔到了負一樓,鉆進了在停車場等待她們的車。

商場監控記錄了魏圓圓抱走孩子的全過程

崔文接到保姆的電話,飛奔到樓下的游樂場,拉著嗓子喊魏圓圓的名字。商場保安集合后,封鎖了各個出口。當時,魏圓圓和陽陽已經上了小車,其他同事和朋友乘坐另一輛面包車悉數撤走。后來的監控視頻顯示,只有4個人參與了這次行動,實際上,一共有14個人。

在車上,魏圓圓給陽陽準備了小棉襖和溫熱的奶。她喘完氣,緊緊把陽陽抱在懷里。對這一切完全不知情的陽陽笑了,沖她喊「媽媽」。

另一邊,崔文瘋狂地尋找陽陽,甚至開車到了魏圓圓的老家內蒙古。為了防止崔文將孩子奪走,魏圓圓和同一棟樓的朋友交換了房子,躲到了朋友的家中。

爭奪

魏圓圓沒有想到,結果會因此變得愈加糟糕。今年4月3日,朝陽區人民法院做出一審判決,陽陽的撫養權歸父親崔文所有。

魏圓圓的第一反應是法院判錯了。來不及恍惚,她馬上給法院打去了電話:「你們怎麼能把一個兩歲不到的孩子判給爸爸呢?你當我不識字?法律規定判給爸爸的特殊情況,我哪條符合?」「不能緊張,不能害怕。」她反復提醒自己。她沒顧上吃飯,馬上跑到了律所,咨詢下一步的計劃。晚上回家一稱體重,她整整掉了3斤。那天正好是她30歲的生日。

原則似乎被打破了。根據最高法的司法解釋,離婚時,兩周歲以下的子女,一般跟隨母方生活,非婚生子女和婚生子女享有相同權利。魏圓圓的二審代理律師張荊曾經查過大數據,兩周歲以下的兒童判給爸爸的比例僅有10%,判給媽媽的占90%。10%中,特殊情況包括:母親患有嚴重疾病,有撫養條件卻不盡撫養義務,子女無法隨母方生活的其他原因。

一審判決書里,提到了判給崔文的三條依據:首先,魏圓圓在訴訟期間,以非正常手段擅自改變了孩子的生活環境,不利于他的身心發育和保持成長環境的連續性和穩定性;其次,魏圓圓在居住環境、收入情況以及時間充裕度等方面均不如崔文優越;再者,如果孩子直接由魏圓圓撫養,則崔文對孩子的探望權利可能面臨無法保障之嫌。(注:本文摘取了判決書部分內容,完整內容見判決書原文)

被公眾抨擊的「北京戶口」不是問題所在。陽陽出生后,便跟著父親崔文上了北京戶口。我國戶籍管理規定,小孩的戶口可隨父或隨母。若小孩已經辦理了戶口,可不遷或隨撫養權一方遷出。也就是說,即使陽陽的撫養權判給了魏圓圓,他依然可以繼續享有原來的北京戶口。

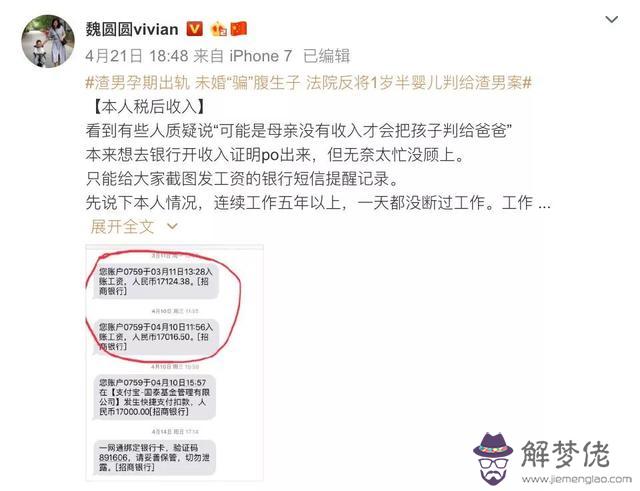

這是魏圓圓北漂的第八年。法學本科的她畢業后從事了喜歡的制片人行業,稅后薪資達到了一萬七,標準的白領階層。魏圓圓算來算去,陽陽一個月不過花費六千,她認為自己完全能夠應付。而網友們考慮到的成年以后的教育資源問題,她覺得對一歲半的陽陽來說還太遙遠。「對于一個兩歲不到的孩子來說,不是母親的陪伴更重要嗎?」

這場「未婚生育奪子大戰」來回拉鋸了半年,誰都沒有要放手的意思,細線在雙方手上繃得死死的,各自勒出血痕。

魏圓圓為爭取兒子撫養權曬出自己的工資收入

恐懼

即便是暫時搶奪到了陽陽,魏圓圓也沒有安心。

8月的一天,剛下過雨,空氣濕潤涼爽。小區里的孩子們呼啦啦都出了門,在廣場上嬉戲。魏圓圓扒拉開窗簾,看向窗外,猶豫許久,才決定帶陽陽出門。

她戴上一頂寬檐太陽帽,帽檐的陰影遮蓋了她大半張臉,還往包包里裝了一瓶黑色防狼噴霧,再把陽陽抱上嬰兒車,反復檢查車上的防盜鎖扣實了沒有。最后看了幾眼房門上的監控器,確認門外沒有人。一連串動作之后,她終于把嬰兒車推出家門。當車上的陽陽揮舞著小手和路人打招呼時,她的視線卻在嬰兒車和周圍的人之間游走,努力辨認每一個路人的來意。

「我害怕陽陽突然被人抱走。」魏圓圓解釋。嬰兒車在小區繞了好幾個彎,穿過兩條步行街,進入另一個小區,她才覺得,終于抵達安全地帶。

她為這場大戰做著各種準備,辦公桌上疊放了幾摞庭審需要用到的材料,分別用不同顏色的文件夾夾好,再貼上寫有備注的黃色便利貼。一張紙質表格,每一項證據都被分類到標有數字的組別中。家里也放著一個灰色公文包,采訪提及某個特定的事件,她總能迅速抽出那部分材料。各種復印件、聊天截圖、照片上布滿彩色記號筆勾畫的線條,像一個緊張備考的考生留下的痕跡。

她對時間點極其敏感,兩年來發生的事情清晰落在她腦中劃定的坐標系上。當來訪者隨意提起一個日期,她馬上就能說出那天發生了什麼。任何在時間線上產生的紕漏都可能成為她在網上被攻擊的點,這是她不得不采取的謹慎。有時候,她自顧自地說了三四句,再沖對方擺擺手:「這個不能寫啊。」

相識近6年的好友周媛察覺到了魏圓圓的變化,「她變得不信任別人了。」魏圓圓家的客廳和屋子玄關處藏著兩個微型攝像頭,當有人走過玄關時,門后的顯示屏會亮起。門口一傳來響動,不論手上正在做什麼,魏圓圓都會馬上起身,死盯著顯示屏。

她的時間被切割成三份,一份用來照顧陽陽,一份用來工作,一份用來打官司。公司、律所、家,三點一線。零碎的時間里,她和網友在網上互相嗆聲,毫不示弱。對于謾罵和不解,她的反應是「懟回去」。她從來不關閉手機的消息提醒,每一條都端詳許久,「我不會很焦慮,我就會覺得你污蔑我,我根本不是你們說的這樣,喚醒了我的戰斗欲。」她說。

唯獨對母親們沒有戒心。網上一些支持她的媽媽們組建了微信群,她會在第一時間在群里更新官司的進展。

周媛印象里那個大大咧咧、沒心沒肺的魏圓圓出現的頻次變少了,取而代之的是她先前少有顯露的脆弱。一次,周媛在房間里睡覺,聽到了門外傳來斷斷續續的啜泣聲。她出門看到魏圓圓正坐在沙發上,埋頭用手機剪輯她和陽陽的視頻,邊剪邊流淚。

但她又保持著旺盛的生命力繼續生活。穿戴齊整,每天準時上班,上班的間隙用來看卷宗和案例。她有想過,如果自己表現得柔弱一點、落魄一點,去醫院做抑郁癥鑒定,那些質疑會不會少一些。「女性維權好像就要扮演楚楚可憐的角色,去博得同情,在網上說話不能太激烈。」她說,「可是我不想這樣,我要爭取的東西,我就要說出來。」

她相信命理。有一回,一個朋友在微信上幫她算命,告訴她,崔文和陽陽有很深的緣分,但是魏圓圓沒有,和她有緣的是女兒。那時她恰好預約了肩頸按摩,面朝下趴在指壓床上,把臉埋在床上的洞里,眼淚劈里啪啦地順著洞口往下掉。

做完按摩后,她心情平復了,拿起手機就往支持者群里發消息。「算命的說,我兒子和爸爸的緣分很深。」下一條是,「我才不認,我管你是怎麼寫的,命里怎麼注定的,這孩子就是我的。」

最好的結局

魏圓圓被分成了兩半。一半是普通的職業女性,一半是未婚媽媽。前者一頭利落的短發,穿著雪紡襯衫,妝容干凈地出現在格子間里,語速快且急,風風火火的架勢。后者將頭發用發帶撩起,戴大框眼鏡,身上掛著一件柔軟的波點圖案的睡裙,端坐在客廳地墊上和孩子玩耍,聲音輕柔。

成為母親之前,她熱衷于研究化妝品和星座。陽陽出生后,家里鋪滿了他的玩具和童書,她把個人化妝品和護膚品放在廚房的架子上。那個架子和人齊高,大概只有半個手臂的長度,那是家中僅有的只屬于她的空間。

懷孕5個月時,魏圓圓患上了產中抑郁,醫生診斷出她有中度的抑郁情緒。她感覺整個胳膊都像灌了鉛,抬不起來,也不想動彈。她當時的體重比現在還要輕10斤。對一個未婚媽媽來說,生育代價還潛伏在其他方面。因為沒有結婚證,魏圓圓的前公司為她批復了產假,但是未婚女性生育險不予報銷,沒有發放產假工資。

還有些代價暫時沒有顯露。魏圓圓的父母和朋友更多的是擔心:一個未婚媽媽,帶著小孩,以后的路會不會不好走?

魏圓圓確實動搖過。她曾設想,如果陽陽留在崔家,她能正常探視他,那陽陽在幼年時既能有雙方的愛,也能在崔家那兒得到最好的物質資源。「但是如果這兩方不能齊全的話,我就必須得做出選擇。」

周媛觀察到魏圓圓的另一個變化——她變得不太期待婚姻了,原生家庭和后來的經歷讓她長出了一層堅硬的殼,有了戒備。

魏圓圓指了指心臟,「我感覺我的這一塊,已經被剁碎了,完整不了。如果要試圖重建它,我可能得有一個很好很好的運氣,遇到一個很好很好的人。」她說,「我愛我的兒子就可以了,我愛他,我覺得好安全。我愛他,他不會傷害我。」

一群特殊的母親因為魏圓圓集結在了一起。起初,她們只是通過她的微博疏解情緒,后來,20個人自發組建了一個群,向張荊和魏圓圓求助,她們有共同的遭遇:離婚訴訟期間,她們的孩子都被另一方藏匿,母子被迫分離,最短27天,最長達4年6個月。

母親高想與女兒小桃子分離時,小桃子僅6個月大,還在吃母乳。撫養權還未劃定,孩子父親來家里探視時將孩子抱走,藏了起來。漲奶的高想不忍心回奶,只能在家一邊哭一邊把母乳擠出來,凍在冰箱里。她曾跪在前夫家門前,求給孩子喂一口奶,遭到拒絕。

另一位母親李嵐,孩子被父親強行帶回了老家河北,她無法正常行使探視權,只能站在遠處,躲在大樹后,望著孩子上下學,三年來從未和孩子有過正面交流。「她擔心被孩子父親發現,以后想看一眼都看不到了。」張荊說。

張荊發現,即使法院對孩子的撫養權作了歸屬判定,當另一方搶奪孩子時,現有法律的強制措施也難以保證某一方的探視權。強制措施包括司法拘留、拘役或罰金等,但現實中,「人身權不能強制被交付」,此類案件往往被視為家庭糾紛進入調解程序,最終不了了之。

「每個人在法律缺位的情況下都變得焦慮、敏感、緊張,雙方處于嚴重的對峙狀態。」張荊說,大多數情況下,往往是力量優勢更為明顯的男性壓制了女性。

即使是陽陽的撫養權完全判給了魏圓圓,她仍然會心悸,長期生活在陽陽可能被奪走的恐懼中,擔心門后的監控再次亮起。

魏圓圓事件像一顆投進深湖中的石子,有了漣漪。6月19日,中國法學會婚姻家庭法學研究會副會長馬憶南,將20多位媽媽的訴求提交到了全國婦聯的提案組。中華全國婦女聯合會主席沈躍躍,在民法典修改提案會議上提出了增加禁止離婚訴訟期間藏匿孩子的條款。

「事情有在變好。」張荊說。調解結束當天,她發了一條微博總結了魏案:「撫養權糾紛沒有輸贏,只有如何減少孩子所受到的傷害。」

前一陣子,魏圓圓在為陽陽物色幼兒園,她看中了一家強調孩子和大自然、生態融為一體的。那家幼兒園擁有一個小農場,養著孔雀,每個小朋友都可以獨自享有一塊田,嘗試種農作物,太適合喜歡動植物的陽陽了,她想。但是那家幼兒園的學費高昂,若孩子父親缺席,憑她個人的經濟能力根本負擔不起。

她曾經期待能與崔文真正和解,期待他們像她的父母一樣,離婚后能夠面對面坐下來,平和地聊天,為陽陽的未來商討。

「也許那時候,他會說,哎,我覺得陽陽還是挺聰明的。我就跟他說,廢話,媽在這兒呢。」這是魏圓圓能想到的,對孩子最好的結局。

(魏圓圓、崔文、周媛、王秀芳、李嵐為化名)

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/366973.html