林夢月 翻譯、整理

本文整理自2021年11月13日在復旦大學舉行的海外學者中國醫學史研究系列講座“全球視野下的中國醫學史研究:理論、方法與史料”第三講。講座由復旦大學歷史學系高晞教授主持,主題為“‘乾坤在握’: 中國古典醫學中的技術型身體觀”,主講人為韓嵩教授(Marta Hanson),與談人為南京農業大學外國語學院研究翻譯理論及實踐、中西文化交流史的王銀泉教授。

韓嵩師從著名科學史家席文(Nathan Sivin),是賓夕法尼亞大學歷史與科技社會學系博士;2004-2021年,擔任約翰·霍普金斯大學醫學史系副教授;2011-2016年,擔任《亞洲醫學:傳統與現代》(Asian Medicine: Tradition and Modernity)期刊高級合作編輯;2015-2019年,擔任東亞科學、技術及醫學史國際史學會主席(the International Society for the History of East Asian Science, Technology, and Medicine);現為馬克思·普朗克科學史研究所訪問學者。德國馬普研究所下設多所研究站及課題組,截至2019年10月,馬普研究所誕生了22名諾貝爾獎獲得者。韓嵩的研究興趣集中在中國科學及醫學史、中醫身體史、公共衛生及流行病史、晚清社會文化史,主要的出版物有《說疫:中華帝國晚期的疾病及地理想象》(Speaking of Epidemics in Chinese Medicine: Disease and the Geographic Imagination in Late Imperial China, London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2011)。

現代社會,人類越發傾向于使用手機及電腦等外接設備來幫助記憶,構建思維并處理工作。在這些設備發明之前,中國古代醫者則常精妙地利用身體,尤其是手,來增強認知能力。通過醫籍文本及大量插圖可見,古代醫者用手助記,靈活地進行占卜與運算。手與大腦密切配合,成為認知延伸的工具。換言之,醫者的“身體即技術”,醫者的身體是治療不可或缺的一部分。

此次講座涉及中國古典醫學中的術數傳統,韓嵩教授將帶領參與者進行一個簡單的占卜游戲,以這場游戲為線索,她將分享個人撰寫文章的思考過程。

引言

本次講座中,我將詳細闡釋我的題目“乾坤在握”,說明我關注這一選題的原因,及如何在原有的研究框架上進行擴展及思考。我希望聽眾能實際參與講座,講座過程中,大家將了解到西方的黃道十二宮,嘗試從頭到腳地使用自己的身體。講座接近尾聲時,我將帶領大家用手掌進行占卜,以學習并揭示中國醫者的身體思維方式。此次講座的核心觀點是,中國醫者以復雜的方式利用身體,特別是手,來增強他們的認知能力。相比之下,我們現代人越來越多地使用手機和電腦上的各種技術軟件來實現記憶功能,這些技術軟件不僅可以構建我們的思維,還可以主導我們的日常生活。我的題目——“乾坤在握”,指的是對自然世界的理解,中國醫生既用手來理解身體,也用頭腦來理解概念。

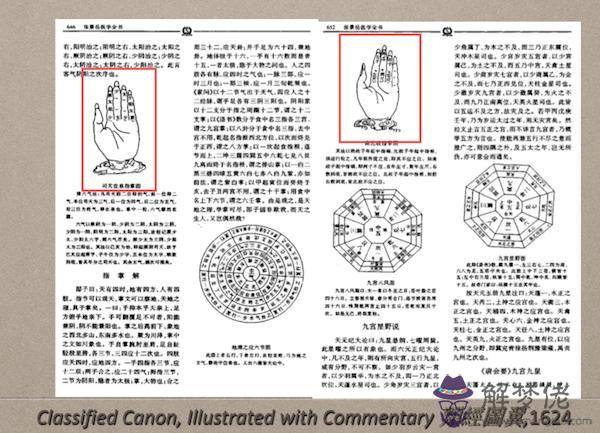

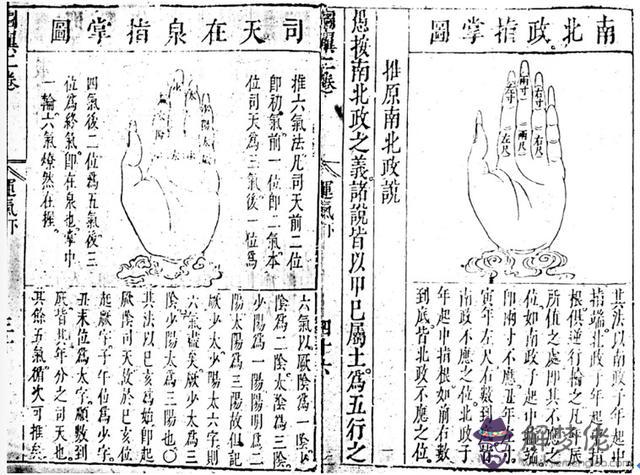

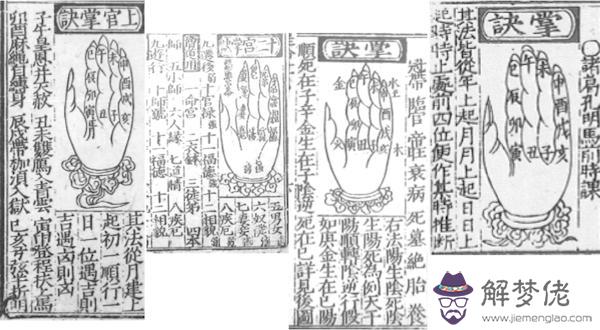

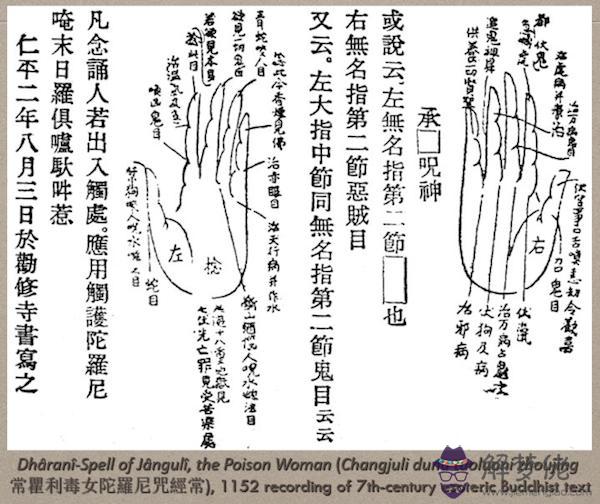

明代醫家張景岳(1563-1640)的著作《類經圖翼》里有兩張指掌圖。我將漢語中的“掌訣”翻譯為英文的“助記法”(hand mnemonic)及拉丁語的“指環占卜術”(dactylomancy),其中的英語翻譯更側重于助記法或記憶功能,拉丁語翻譯則強調手的預測或占卜功能。《類經圖翼》等中國醫籍記錄了醫者用手來記憶、思考及治療的證據,此后我將更為詳細地討論這些圖像。至少到7世紀,中國醫籍中已有關于掌訣的記載。孫思邈(581-682)《千金翼方》第二十九至三十卷題為“禁經”,描述了中國古代的宗教醫療實踐和禁忌咒術。《禁經》的開篇有一節“掌訣法”,這是中醫將掌訣用于醫療儀式的最早的文本記錄。

至于講座的副標題“中國古典醫學中的技術型身體觀”,是受我的同事賓夕法尼亞大學歷史與社會學系Projit Bihari Mukharji的啟發。其著作《醫學傳統:阿育吠陀、小型技術及編造科學》(Doctoring Traditions: Ayurveda, Small Technologies, and Braided Sciences, Chicago: University Of Chicago Press, 2016)講述了1870年至1930年間印度醫生群體如何運用來自西醫的小型技術,例如懷表、溫度計和顯微鏡,及如何將這些技術編入他們本土的醫學傳統。該書最后一章關注醫生自己的身體,醫者身體被喻為一輛雙輪戰車,一個輪子代表知識型的頭腦,另一個輪子代表實踐型的身體。醫生的“凈化儀式”(shuchi)是治療不可或缺的一部分,不純潔的醫者身體是遲鈍的醫療工具。此處引用他書中的一段話來說明印度醫生思考的實踐維度:“醫療與社會文化不可分割,其實是基于一個簡單的事實——阿育吠陀醫生的身體本身就是一種技術……為此,我們將重點討論Gopalchandra的禁令,涉及醫生排便的問題。Gopalchandra之所以關心醫生腸道,不僅是為了強化社會規范,而是因為他和那些持相同觀點的人認為,未排便的醫生是遲鈍的工具,他們會導致治療效率低下。”(Doctoring Traditions, pp. 227)為了保證療效,醫者必須在思想和身體上都保持純潔,因此醫者需要在接診前排空腸道,還必須穿戴整齊,舉止端莊得體。

在利用懷表幫助病人把脈前,這些印度醫士將聲音作為記錄時間的工具,他們通過吟唱來計時,如同美國人會拼出“MISSISSIPI”或說出“one title="陰陽八字算命免費下載" alt="陰陽八字算命免費下載">

本次講座主要分為三個部分。首先,我將給大家舉一個占卜的例子,它對我原先的中國醫學史研究有所啟發,亦給我增加了一個全新維度的研究興趣。其次,我將介紹原有的研究框架,最終闡釋我如何進行研究框架的擴展。

一、占卜與啟發

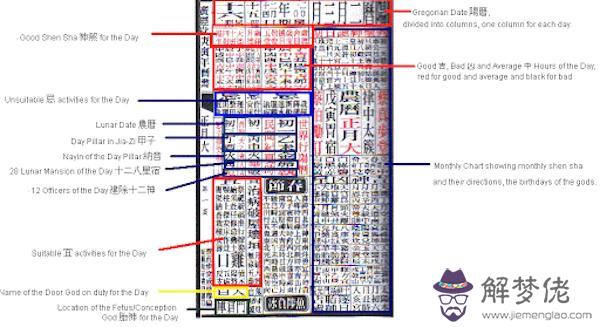

2001年7月,我在普林斯頓高級研究所及普林斯頓大學Gest圖書館內工作,為9月在巴黎舉行的一場學術會議做準備。會議重點是中國的視覺文化,而我正在研究中醫文本中的插圖。此次會議名為“從圖像到行為:中國知識及宗教文化中的視覺表現的動態”(From Image to Action: The Dynamics of Visual Representation in Chinese Intellectual and Religious Culture, Collège de France, 3-5 September 2001),組織者最終出版了一本論文集(edited by Francesca Bray, Vera Dorofeeva-Lichtmann, Georges Métailié: Graphics and Text in the Production of Technical Knowledge in China: The Warp and the Weft, Leiden: Brill, 2007):“本論文集對中國思想和實踐中的技術型知識進行了富有挑戰性的全新詮釋。通過圖表、平面圖或繪圖所傳達的中國技術型知識可以追溯到古代。早期研究集中關注專門的圖紙(tu),比如地圖或機械繪圖。在這里‘圖’是一個中文術語,是作為一種知識生產的哲學范疇:指導行動的可視化樣本,涵蓋曼陀羅(東方宗教的圓形宇宙圖)到現代地圖,與文本密不可分但又具有獨特的交流作用。”其中關于圖像知識生產及行動指南的論點對我目前的研究至關重要。

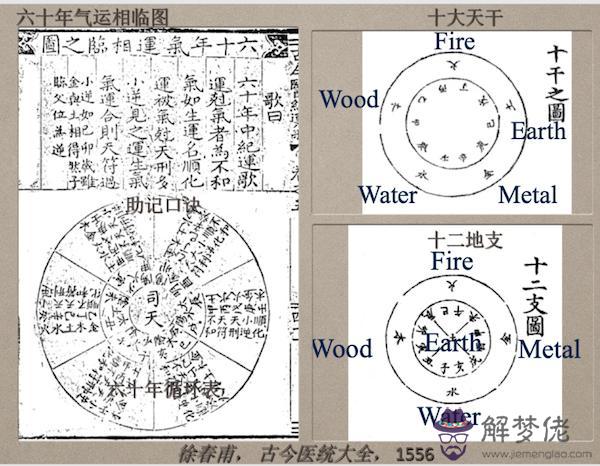

彼時,我正在研究中國流行病的構想與治療,即我出版的第一本書《說疫:中華帝國晚期的疾病及地理想象》。我專注于研究以六十年為周期預測流行病的圖表,這些圖被用來闡釋“五運六氣”的醫學理論。簡而言之,五運六氣說討論了天的“五運”(五個周期階段)及地的“六氣”(六種氣候結構)之間的相互關系。

我的史料來源是《古今醫統大全》《類經圖翼》《醫宗金鑒》,這三本醫籍涵蓋大量的五運六氣說的插圖。前御醫徐春甫(1520-1596)于1556年編纂的《古今醫統大全》中有33幅相關的圖。儒醫張介賓1624年的著作《類經圖翼》中收錄了64張相關插圖,幾乎是徐氏的兩倍,說明了五運六氣在中國流行病學和臨床實踐中的廣泛應用,尤其是在測定脈象正常與否方面。在清廷授命下由御醫吳謙(1689-1748)編纂的《醫宗金鑒》重刊了23張相關圖表,其中大量插圖直接取自徐春甫及張介賓的著作。

《古今醫統大全》的插圖中,醫者們使用圖解以及助記詩句(“歌曰”)來解釋五運六氣說。至少從8世紀開始,在中國古典醫學的一些流派里,五運六氣說將宇宙變化與全社會的流行病及個體病例聯系到一起,發展出復雜的排列組合,使宇宙變化與個體脈象相關聯。這一學說包含《素問》的七個章節,即《黃帝內經》(約公元前1世紀)的一部分。《黃帝內經》在8世紀時成為中國醫學理論的奠基之作,但五運六氣說至11世紀末北宋時期才流行起來,而我想討論該理論如何成為中國流行病學的基礎,以及它如何在明清時期有關流行病的醫學著作中刊行。

2001年夏天,我主要思考了以下的研究問題:什麼中醫文本插圖最多?何時出版?為何出版?為誰出版?圖像發揮的作用與文本有何不同?圖像如何形象地歸納中國的流行病?這些圖與臨床實踐有何關聯?為何“五運六氣”需要眾多插圖?我發現,學習圖表和助記符是理解這個復雜學說運作的好方法,當我的中國同事來到普林斯頓時,我正在研究這三本醫籍如何通過圖表、文字注解、助記口訣來讓更多人理解五運六氣。《古今醫統大全》、《類經圖翼》和《醫宗金鑒》分別強調了不同形式的視覺、文字和助記方法,以向儒醫之外的更廣泛的受眾解釋漢代的醫學經典。16世紀末至18世紀中葉,醫學圖表和助記口訣是某些儒醫主要的出版內容,這是他們恢復漢代經典醫學的一種嘗試。而另外部分醫家已經不再青睞漢代的古典醫學,他們傾向于采用金元時期(12-14世紀)革新的醫學典籍。

上述的思考在短短的一天里改變了。那是2001年8月12日,我本應于上午10:30在新澤西州紐瓦克機場的抵達區接一位中國同事張嘉鳳(Chia-feng)。我準備駕車和我的狗一起去機場,但出發沒多久,我注意到車后面傳來了奇怪的聲音。汽車修理廠的工作人員告知我不能再駕車了,否則車身損壞的排氣管會中途脫落,我不得不將車留在維修廠。那是個缺少智能手機和短信的時代——我甚至沒有手機,不能在途中通知我的同事。我寄希望于她在行李認領處徒勞地等待一小時后能意識到我無法去接機,而我只能盡快返回家中等待她的電話。幸運的是,就在她預定抵達紐瓦克機場后的十分鐘,她撥通了我家里的座機,她能夠在11點15分乘坐下一班機場班車前往普林斯頓。

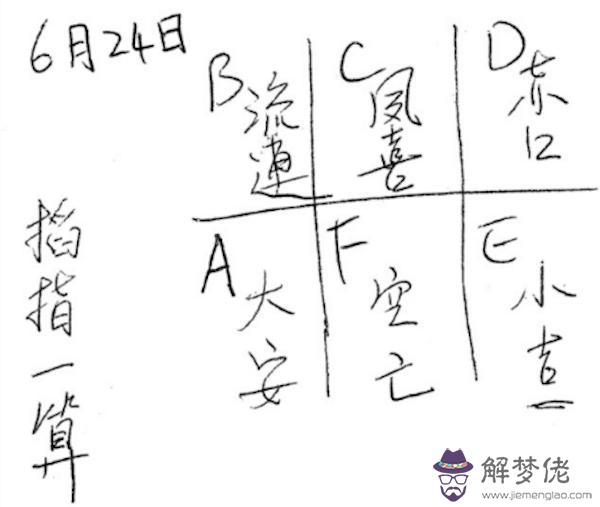

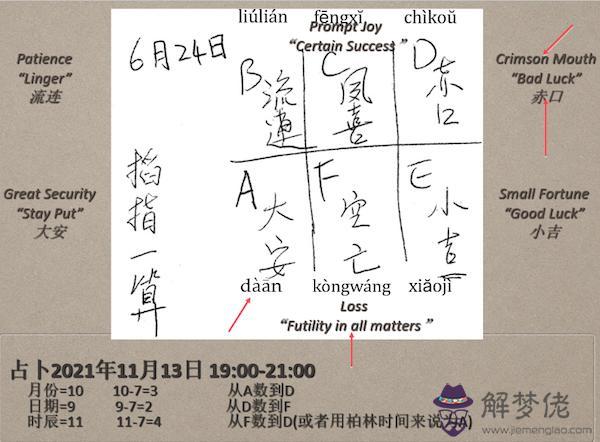

第二天,在普林斯頓大學的東亞圖書館,我看向閱讀桌對面的同事,突然想到:“她為什麼這麼快就給我打電話了?”如果是我,我會先去拿行李,在外邊的接機處等上一段時間。至少等待一個小時,我才會去尋找公共電話的位置。當我詢問她時,她解釋說:“我用手指算了算,結果為大安,我推測你沒有發生意外。但我也知道你不會來接我,所以我直接打電話給你了。”我完全迷惑不解,請她再次解釋她如何用手指占卜,這是她在黃色便利貼上畫的內容。在那個猶豫不決的時刻,這個簡單的計算幫助她理清了思路,她打電話給我,了解到我當時的情況,對原有計劃進行相應的調整。

大致而言,張嘉鳳使用的小六壬掌訣是一種時間占卜術(Horary Astrology),這種占卜術通過演算提問的時間、占卜者收到或理解問題的確切時間或“時辰”來預測事件走向。相比之下,本命占卜術(Natal astrology)使用的是一個人出生的確切時間。擇日占卜術(Electional astrology)是為了未來的某事有更好的結果,根據日歷推算吉時。例如,Hemerology(希臘文hemera,意思是“天”)是一種擇日占卜術,它根據歷法參數確定吉利和不詳的日子。擇日占卜在中國也有悠久的傳統,有關的記載可追溯到漢代的《日書》。中國現代的日歷與古代的日歷有著顯著的連續性,至今人們仍會對日期及時辰的吉兇情況進行分類,根據萬年歷擇取黃道吉日。

時間占卜術不同于本命占卜術和擇日占卜術,因為它關注“現在”,它使用的時間變量不是過去或未來的時間節點,而是當下提問或理解問題的時間。張嘉鳳使用的時間占卜術基于中國農歷的數字命理學,西方時間占卜術的體系則主要基于行星、黃道宮和太陽歷。西方的時間占星師會根據接收和理解問題的確切時間,構建與行星位置及黃道宮位相關的預言。本命占星術也會這樣做,占星的宮位取決于所問的具體問題及出生的具體時間。中國的時間占卜術——小六壬需要選擇農歷的特定數字。盡管西方和中國的時間占卜術具體方法不同,但它們都有一個共同的結果,即將提問者和他們所問的事情(被問者)放在一個更大的時間框架中。

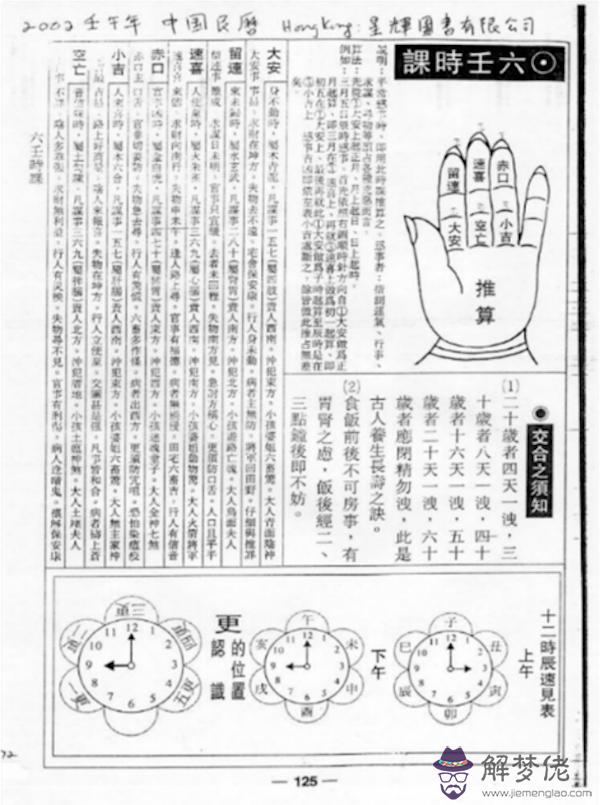

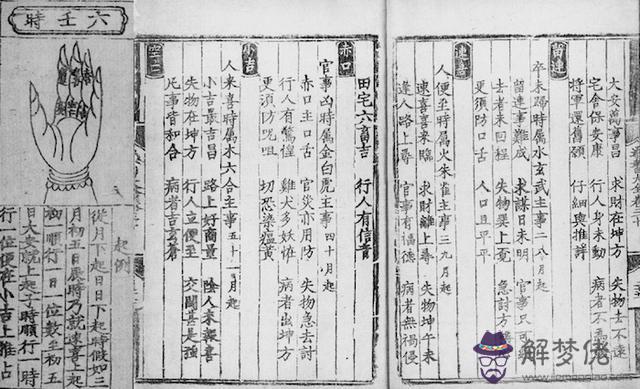

我的同事張嘉鳳解釋說,小六壬掌訣需要三個數字作為推算的變量:月份、日期和提問的時辰,且必須使用農歷。第三個變量——時辰也可以替換為提問者腦海中想到的漢字的筆畫。她甚至給我看了她隨身攜帶的袖珍日歷,通過日歷,她可以迅速得知對應的農歷日期。當然,如今大眾已經可以輕松地在手機上下載轉換歷法的應用程序,或者在線訪問任何年份的公歷-農歷轉換表。小六壬掌訣會用食指、中指、無名指的指節作為占位符,六個指節投射出六種可能的占卜結果。占卜時,拇指就像游戲棋子一樣,在手上的指定位置順時針移動。占卜有六種結果:留連、速喜、赤口、大安、空亡及小吉。大安、速喜、小吉形成“峰”,代表著吉;反之,留連、空亡、赤口形成“谷”,代表著兇。

當我最終理解了小六壬的推理過程時,它徹底改變了我看待中國醫學典籍的方式,讓我注意到醫學典籍中被我忽視的內容。張嘉鳳在黃色便利貼上繪制完“掐指一算”示意圖后,去Gest圖書館查詢文獻。我則在自己閱讀的醫學典籍中尋找手指推演的內容,我找到了三張指節處記有字符的指掌圖,其中兩張刊載于張介賓的《類經圖翼》,第三張見于吳謙的《醫宗金鑒》。這三幅醫學指掌圖呈現的內容正是我最初研究的五運六氣學說。在我為“從圖像到行為”會議做準備,研究中國醫學文本的插圖時,我已經多次翻閱過這些指掌圖,但我之前并未關注到它們。如果沒有中國同事張嘉鳳試圖向我解釋“掐指一算”的方法(在醫學文獻中被稱為“掌訣”),我不會意識到手在醫學典籍中的重要性。即便你擁有豐富的研究經驗,當你找不到研究過程中的關鍵線索時,了解他人的學術研究或許仍能給你帶來啟發,無論是Mukharji的“身體即技術”觀念或者張嘉鳳的“掐指一算”都讓我受益匪淺。

8月13日后,我的研究問題有所改變:寫在手上的醫學理論是什麼?指掌圖與其他圖像的關系是什麼?醫生是從哪里學會用手作為記憶和計算工具的?這在中國是一種廣泛存在的文化實踐嗎?在其他地方呢?

經過進一步思考,我意識到指掌圖是連接五運六氣學說和臨床實踐的關鍵環節。否則為什麼要創造醫學指掌圖?難道不是為了讓總結的學說能夠隨時隨地得到應用麼?醫者的手作為“圖像”,涉及到醫療實踐中的特殊“行為”。因此,我在巴黎的學術會議上沒有討論有關流行病預測的醫學圖像,而是介紹了中國醫學典籍中以手作為主題的圖表、助記工具及臨床醫學演算法,并說明它們的內容、出處及使用范圍。

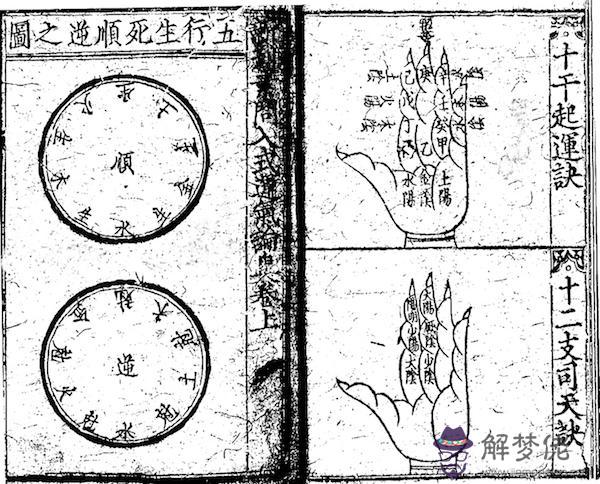

例如,《類經圖翼》中的《司天在泉指掌圖》涉及到推六氣法,六十年為一循環,推算每年的氣候、時疫和疾病模式。《南北政指掌圖》則以一甲子為周期,幫助醫者將病人的脈象定位到當時的季節性脈象中,來診斷病人脈象是否正常。掌訣還被運用于開具傷寒傳統藥方及確定針灸穴位等領域。上文兩張指掌圖涉及張介賓對掌訣的解釋,他認為其來自于陰陽學說,并列舉出陰陽家用于占卜的其他類型的掌訣。無論是在中國和歐洲,手掌助記法都作為一種文化習俗廣泛存在。本次講座標題“乾坤在握”也主要受張介賓《類經圖翼》的啟發,《類經圖翼》用“掌中一輪,六氣燎然在握”闡述掌訣,將雙手的物理動作與頭腦的心理認知相結合。

《我們賴以生存的隱喻》一書的作者認為,“理解就是把握”: “經驗基礎是理解因經驗基礎相異而不相合的譬喻之要角。以譬喻概念如‘未知是上;已知是下’(UNKNOWN IS UP;KNOWN IS DOWN)為例來說,例句是‘That’s up in the air’(此事還懸在半空中[→此案懸而未決])與‘The matter is settled.’(此事已定[→定案/辦妥/塵埃落定])。此譬喻有一個類似‘I couldn't grasp his explanation’(我捉摸不定/抓不住他解釋的含意)一句所顯示的‘理解/了解是掌握’(UNDERSTANDING IS GRASPING)之經驗基礎。以具體物件而言,如果你能抓住什麼并握在手中,你就能仔細看并作合理的解釋。對象若是在地上某一固定位置,遠比浮在空中(如一片葉子或一張紙)抓起來容易,于是‘未知是上;已知是下’與‘了解是掌握’兩者具整體相合性”。([美] 雷可夫著,周世箴譯,《我們賴以生存的隱喻》,臺北:聯經出版社,2006,第41頁。)

通常情況下,漂浮在空中的東西代表未知,而已知的東西往往實實在在落地。類似地,當你能把某樣東西抓在手里時,它是非常有形的,它就在你的手中。 因此,“知為下、不知為上”的抽象比喻與“理解就是把握”的身體比喻是一致的。頭腦理解事物,就好比用手掌抓住物件。中國醫學中存在與“理解就是把握”類似的“手的隱喻”,這是個引人入勝的話題。譬如,“指南”一詞來自于宋朝的指南針,在13世紀上半葉首次被用于醫學典籍《察病指南》中,相關研究可參考我發表在《英國科學史雜志》特刊上的論文(From Under the Elbow to Pointing to the Palm: Chinese Metaphors for Learning Medicine by the Book (4th-14th Centuries), Special Issue title="陰陽八字算命免費下載" alt="陰陽八字算命免費下載">

二、原始的研究框架

我最初是在“記憶藝術”(arts of memory,記憶技法)的范疇內去理解“指掌”的,并將其視為身體形式的記憶法。例如,人們是如何用手指關節助記一年中每個月的天數?所有凸起的指關節代表陽歷有31天的月份。由于7月和8月都有31天,助記時也可以只用單手,數完一遍后再重頭開始。2月當然是28或29天,這取決于平年還是閏年。就像徐春甫《古今醫統大全》的例子一樣,此處也有一個助記詩訣:“一三五七八十臘,三十一天永不差,四六九冬三十日,平年二月二十八,閏年二月把一加。”

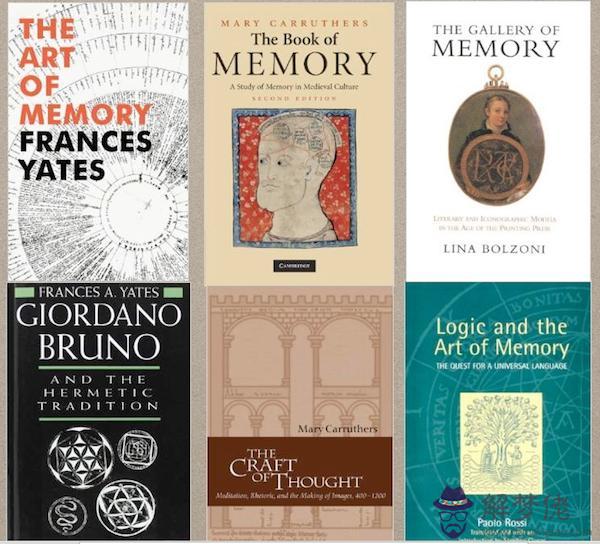

物理學中也有十分常見的例子,那就是約翰·安布羅斯·弗萊明斯(John Ambrose Flemings)的左手力學定律及發電機的右手定律(電磁感應定律)。我自己還會使用電話鍵盤助記法,我會在腦海中將電話鍵盤投射到左手三根最長的手指上,通過敲打指節記錄數字,比如電話號碼、航班號和登機口號,這樣我可以避免反復從錢包里掏出機票,或打開手機的航空應用程序來查詢行程。“記憶藝術”是非常成熟的研究領域,相關著作可參考下圖。

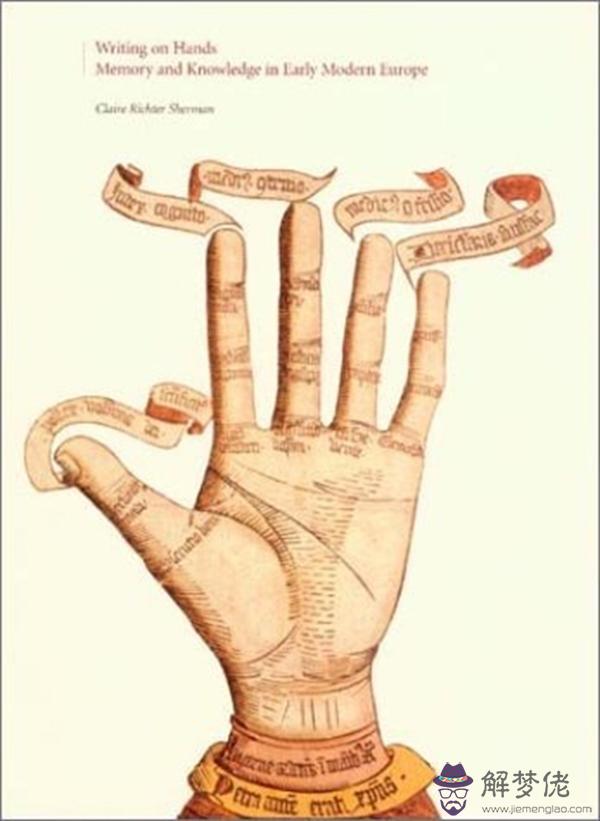

在歐洲歷史上,“記憶藝術”主要依靠精神圖像及建筑結構來幫助或增強人們的記憶,而不依靠人的身體本身。然而,有證據表明,在中世紀和近代早期的歐洲,人們像中國人那樣用手來助記,在冥想練習中也會使用到手。下圖為華盛頓特區福爾杰莎士比亞圖書館(Folger Shakespeare Library)2000年舉辦的一次展覽的目錄,讓人聯想到中國古代印刷文本中的手部助記符。

還有一系列歐洲的例子:從12世紀教堂唱詩班的記譜方法,15世紀的天主教宗教課程到17世紀的耶穌會冥想練習。

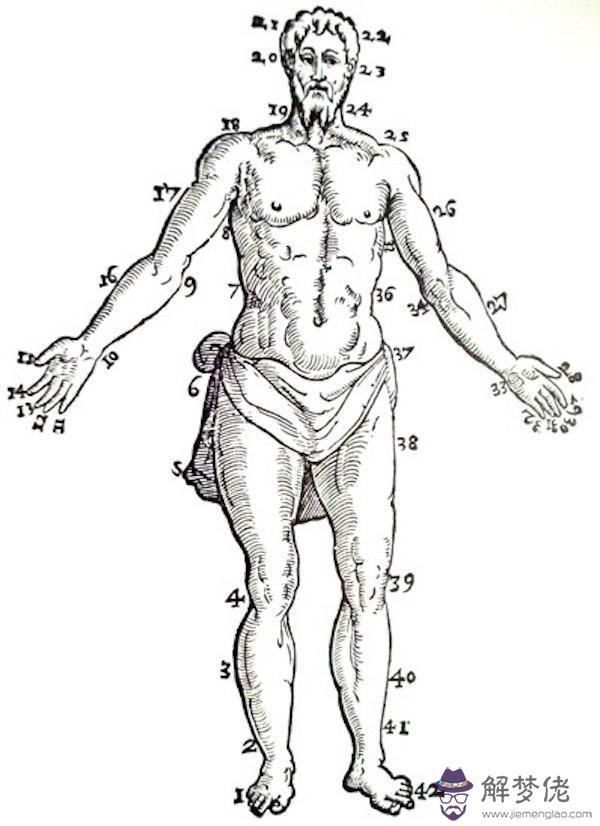

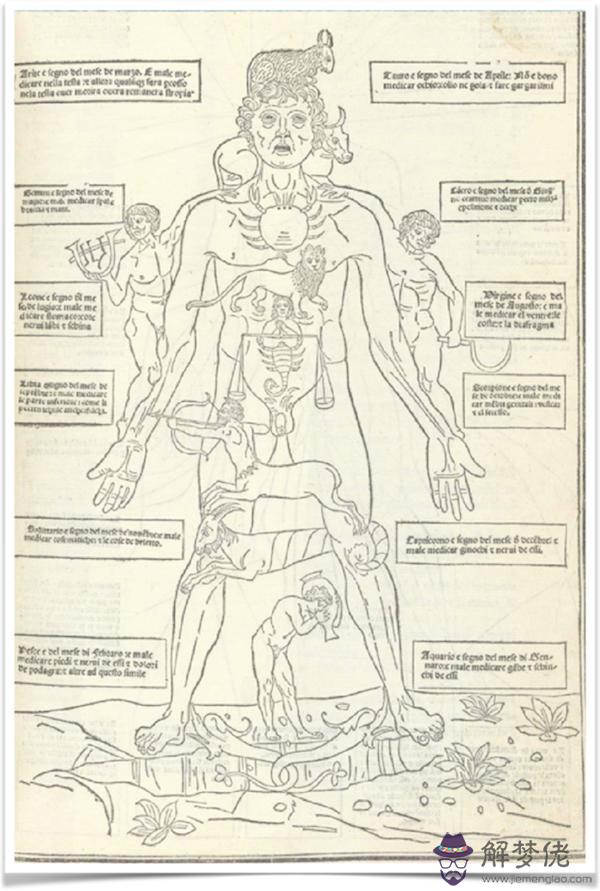

近代早期的歐洲印刷文化中,人類身體各部位被按照特定的順序排列,以幫助人們記憶各種類別的事物,正如這幅16世紀晚期的“智慧寶藏”木刻畫所示。

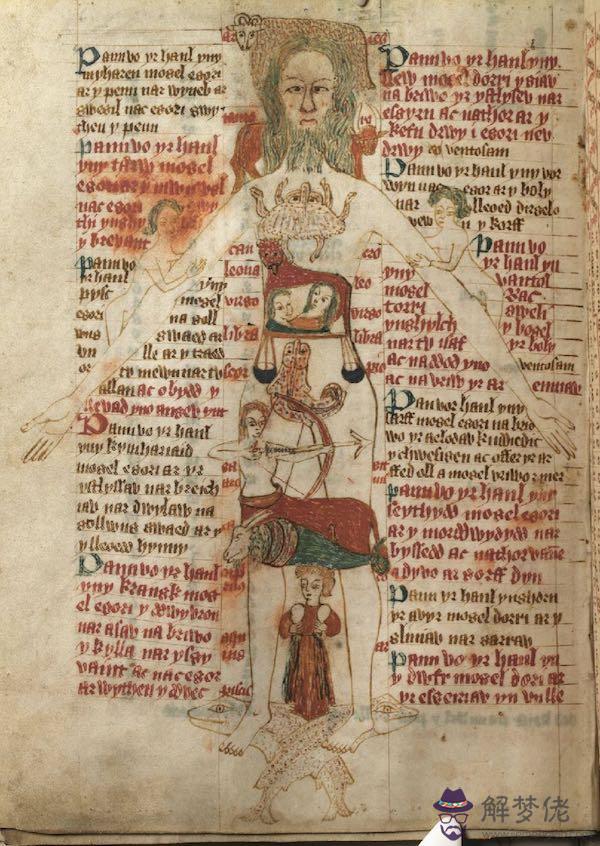

用整個身體來記憶事物的順序——最令人信服的例子是黃道十二宮人體圖。15世紀的威爾士手稿描繪了黃道十二宮從頭到腳的順序。占星術基于身體部位由黃道十二宮分別掌管的觀念,當月亮運行到身體部位對應的星座時,外科醫生不應對病人使用燒灼、拔罐或放血法,這是因為天體的力量會迫使血液流失比手術預想的多,從而造成嚴重的體液失衡。這是目前學界對黃道十二宮人體圖的解釋。

實際上,這些圖也是一種助記方式,人們通過身體上十二個部位來助記星座的順序。從黃道第一宮到第十二宮,不同的身體部位對應不同的星座:白羊座躺臥在人的頭頂上;金牛座的角仿佛人的耳朵;雙手對應雙子座,雙胞胎在人的手臂上休息;螃蟹的爪如同人體胸廓肋骨,對應巨蟹座;心臟是獅子的居所,象征獅子座;處女座所在之處是女人的子宮;向下是髖骨,意指平衡,對應天秤座;蝎子座的長尾象征男性的生殖器;半人馬形態的射手座將其蹄子固定在人類大腿上;摩羯座橫跨人體左右膝蓋;人類小腿的形狀如同希臘羅馬時期的雙耳瓶,瓶口向下,水流傾瀉而出,對應水瓶座;人類雙足仿若水中游魚,象征雙魚座。身體是記憶十二星座的有效手段,能夠記住中國十二生肖的聽眾應該也能快速地記住十二星座。

中國人也用整個人體來助記,但助記內容及目的不同。譬如道教的八卦,《易經》中的八卦映射人體內外的不同部位,此外還有助記八卦的掌訣圖(“八卦指掌”)。

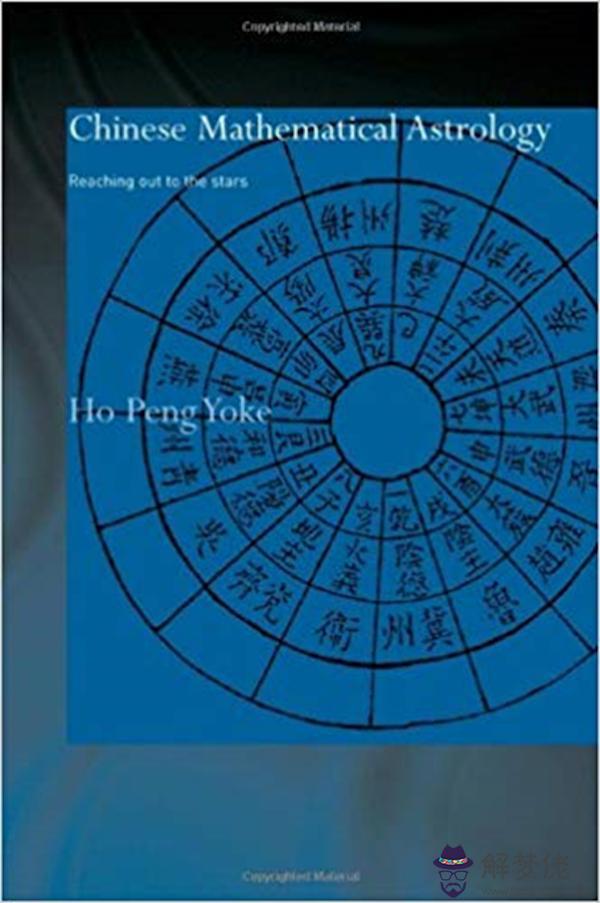

從宗教儀式、驅除邪祟到冥想靜修,從理解漢語發音到進行數學運算,中國文化中還存在許多不同類型的掌訣。對我而言,何丙郁的《中國術數》(Ho Peng Yoke, Chinese Mathematical Astrology, Needham Research Institute Series, London: Routledge, 2003)一書非常重要。該書首次論述了11世紀中國司天監使用的占卜裝置——這種裝置源于漢代;聚焦術數“三式”,“三式”指太乙、奇門及六壬,占卜時要借助木盤;闡釋如何用手進行占卜及運算。這些占卜技法可用于預測氣象,推衍政事和人事。

以下是晚明陰陽學家使用掌訣法推衍未來的圖例,來自于張介賓的《妙錦萬寶全書》1596年首次刊行版。

1780年,法國的耶穌會士錢德明(Joseph-Marie Amiot, 1718-1793)也將中國十二律手勢助記法翻譯成了法文,載于其著作《中國歷史、科學與藝術回憶錄》(Mémoires concernant l'histoire, les sciences et les arts des Chinois)。本次講座的與談人王銀泉教授主要研究中國耶穌會士及17-18世紀耶穌會士在中國文化傳播到歐洲的過程中發揮的作用。我很好奇在他廣泛的閱讀中是否遇到過類似的將中國的手部助記符翻譯成歐洲語言,或將歐洲的手部助記符翻譯成漢語的例子。

三、擴展的研究框架

接下來我將進入講座的第三部分,說明我如何擴展研究框架,更進一步地理解中醫掌訣以及迄今為止在中國、歐洲和其他文化中更廣泛的手部助記現象。

1998年,兩位認知科學家安迪·克拉克(Andy Clark)和大衛·查爾莫斯(David Chalmers)發表了一篇關于“擴展思維”的論文,該文極具影響力。(The Extended Mind, Analysis, Vol. 58, No.1(1998), pp.7-19)他們提出,認知功能并不單獨存在于我們的頭腦中,相反地,許多認知機能存在于外部。他們使用了一個虛構的案例,以便更好地闡釋這個觀點。阿爾茲海默癥患者奧托與沒有患病的普通人奧爾加都想去博物館。奧爾加通過閱讀可以記住去博物館的路徑,又或者她以前去過那里,腦海中尚留有印象,她不需要刻意將細節寫在紙上。而奧托記不住前往的方式,所以他用筆記本記錄下一些指示,來幫助自己順利到達目的地。最終,他們都到了博物館。關鍵在于,奧托的行為體現了克拉克和查爾莫斯提出的“擴展思維”假說。奧托必須使用筆記本,而奧爾加則純粹依靠她的記憶,雖然兩者都使用了認知功能,但奧托通過他的筆記本讓思維得以擴展。

此外,安迪·克拉克認為,手勢也是思考和推理的一種手段。手勢作為外化思想的身體表達,既是具身認知的形式,也是思維擴展的案例。只是這種拓展不記錄在筆記本中,卻附著于人們進行交流時所用的身體上。雙手與面部表情相結合,傳達了截然不同的思想、經歷和情感。當然,肢體語言也可以表達個人的想法。譬如,手指著某物表示“這個”;揮手示意代表著“問候”;雙臂環抱身體,單手托著下巴表達“懷疑”;向身體兩側高舉雙臂表示“太好了”……

例如,這只猩猩想要抓到樹里的蟲子,它正用手指捏著樹枝探入樹洞。此時樹枝延伸的不僅僅是它的手指,還有它的思維。這類似于中國的書法藝術、針刺療法及艾灸。

作為現代認知科學“擴展思維”的例子,中國的掌訣有何更廣泛的含義?下圖來自于《妙錦萬寶全書》,圖上坐著一位卜卦算命的先生,他的書桌左邊是助手,右邊是前來算卦的人。他的右手放在桌上,手的兩側是像計數棒一樣的工具,而其左手正在“掐指一算”。如果采用安迪·克拉克對“用身體思考”的分析,認為身體是大腦認知的合作者,那麼圖像中算命師的行為就是“擴展思維”的一個典型案例。就擴展大腦認知功能而言,他用手的方式與阿爾茨海默癥患者奧托用筆記本的方式相似。換言之,手和筆并無本質區別,都是人類思維的延伸。人類通過筆記或手算來刺激思維,進而擴展思維。

在科學史領域,兩位著名歷史學家安·布萊爾(Ann Blair)和洛林·達斯頓(Lorraine Daston)曾撰文指出(Ann Blair, Note Taking as an Art of Transmission, Critical Inquiry, Vol .31, No.1 (2004), pp.85-107; Lorraine Daston,Taking Note(s), Isis, Vol.95, No.3(2004), pp.443-448.),記筆記不僅是近代早期(和今天一樣)傳遞知識的技藝,也是做記錄的基本手段——它既是記憶過程的組成部分,也是認識過程的組成部分——自然可以被視為擴展思維假說的例證。

我的同事張嘉鳳會在自己猶豫不決的時候提出一個問題,通過小六壬占卜,于六種可能性中尋找答案。占卜可以幫助她決定下一步計劃,以便在不久的將來取得最佳結果。關鍵在于儀式本身為思考提供了時間,有助于她脫離茫然的現狀,投入具體的行動。這一過程類似于中國醫者使用掌訣測量患者脈搏,基于一系列可預見的可能性,醫者會對患者當前的病情做出診斷。把脈也與農歷的時間變量相聯系,致力于將個體置于更廣大的時間框架中。正如張介賓《類經圖翼》中的第二張指掌圖《南北政指掌圖》所示,根據有限的可預見的結果,醫者可以評估出后續最佳的治療措施。在占卜和中醫案例中,基本目標都是將可能出現的結果縮小到有限范圍,然后根據當時的卜算結果,做出后續的決定。

通過此前的鋪墊,想必大家都已對小六壬占卜法有所了解。此刻,我將帶領大家成為一名占卜者,請諸位思考一個擔憂的問題,這個問題不能過于重大,最好關系到當下日常的生活事務。我的同事張嘉鳳用的右手,而我傾向使用左手。我們需要根據中國的農歷換算出月、日、時辰三個數字,記住六種預言在指節上的相對位置,用拇指按住小六壬左下角的大安,順時針方向依次點過流連、速喜、赤口、小吉、空亡。當一個數字數完后,從結束的位置接著數下一個數字。對于大于7的數,我們可以從中減去7,根據余數來運算。今天是西方公歷2021年11月13日,相當于中國農歷的10月9日,所以占卜的前兩個數是10和9。至于第三個數字,這里有兩個選擇:我處于柏林,現在是摩羯座的時間,相當于未時,我的第三個數字是8;北京時間為戌時,諸位的第三個數字應該是11。值得注意的是,第三個數字也可以是大家腦海中出現的第一個漢字的筆畫,有意者可以將漢字寫在紙上。

讓我們遵照游戲規則移動拇指,從A到D,從D到F,最終又落到D上,若按北京時間運算,占卜結果為赤口。按柏林時間運算,占卜結果為大安。請回憶此前自己提出的問題,根據占卜結果,有人改變最初的想法麼?諸位主要關注的是什麼?要做什麼?這個儀式就是我對占卜的理解,它幫助人們從一個猶豫不決的時期過渡到采取行動的階段,或者說引導提問者轉換思考方式,更好地去理解及應對問題。

就我所見的材料中,小六壬掌訣最早出自15世紀晚期的《類編歷法通書大全》(1470年),撰者為明代的熊宗立(1409-1482),其一生著述甚豐。《類編歷法通書大全》所載的六壬法預言結構與現在完全一致,但內容卻明顯不同,關系到健康、福利、工作、自然災害、家庭諸如此類的問題,揭示出不同文化的建構方式。

此處想要強調的是,張嘉鳳教給我的占卜法及我在中國古代文獻中發現的大量掌訣,本質層面上類似于科學儀器。望遠鏡和顯微鏡拓展我們的視覺,聽診器、后來發明的助聽器和人工耳蝸拓展我們的聽覺。同樣地,占卜技藝,比如我上面描述的簡單方法,擴展了我們認知推理的范圍。在這三種情況下,顯微鏡、望遠鏡、聽診器這類科學儀器,與被當作助記工具、計算設備的手部,皆是人們視覺、聽覺和認知的組成部分,它們促進、增強和延展了這些過程。因此,當占卜者或醫者使用掌訣時,他們的手與思維已經合二為一。當手部在處理變量時,頭腦正在嘗試學習這個系統。一旦大腦記住它們的結果與方位,變量得以確定,掌訣就成為一種身體技能,可以幫助頭腦找到一條通往開闊前景的道路。小六壬占卜可能會出現六種不同的結果,最重要的不是答案本身,而是答案在問卜者心中激發的想法,這種新的想法告知他是否要采取下一步的行動。

更廣泛地講,諸如此類的占卜法可以被理解為一種儀式,是更宏大的決策過程中不可或缺的組成部分。我的導師席文《授時歷叢考》中有一段話對我影響很大,他評述元朝忽必烈的宮廷占卜師的職能:“當我們研究占卜的用處時,重點顯然不在于預言是否會實現。相互矛盾的預言不能支配大汗做出決策,但卻提供了可供討論的多樣化選擇,以及廣泛討論和集中討論的程序。的確可以說,預言家們‘占卜的是他們主人的意圖,而不是未來的事件’”。(Nathan Sivin, Granting the Seasons : The Chinese Astronomical Reform of 1280, With a Study of its Many Dimensions and an Annotated Translation of its Records, New York: Springer (Sources and Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences), 2009, pp.23.)席文認為宮廷占卜師其實是通過占卜的儀式來幫助君王廣開言路,他們實際占卜的是君王的意圖,并不是對未來的結果進行準確預測,因此,占卜儀式可以理解為統治者擴展思維的途徑。我對安迪-克拉克的思想以及其他認知科學的理解是,集體擁有比個人更廣闊的思想和智慧,占卜是一種輔助人們多層面深化思考并進行決策的手段。

計算機、手表、電腦、智能電話等等,無窮盡的科學技術構建著我們的思維并主導我們的日常生活,現代人愈發傾向將認知功能委托給外界科技設備。在此之前的一千多年,中國醫者卻以復雜的方式將身體工具化,從根本上提高他們的認知能力。此類證據可以追溯到7世紀的孫思邈及同時期一些深奧的佛教文獻中。我最初是在記憶藝術的比較史框架中理解中醫的掌訣,盡管我仍然認為它們屬于記憶的藝術,但現在我已經把框架擴大到認知科學領域中具身認知和思維擴展的概念。

回溯講座開頭,當時我介紹了副標題中的“身體即技術”,掌訣很符合這一觀念。不過,Mukharji旨在討論的是,醫者身體的凈化儀式直接關系到醫療干預的有效性。為了治療效果,醫者接診病人時必要保證思想和身體足夠潔凈,醫者要提前排空腸道、洗澡、進行祈禱儀式,穿著符合治療者社會身份的衣物。他們的身體被當作計時裝置——在測量患者脈搏的同時,背誦押韻的詩詞來記錄時間。中國的醫學傳統中也有類似的說法。我想向大家展示中國的案例,以闡釋Mukharji關于印度醫者的討論。

孫思邈是中國首位著述文章來討論醫德的醫家,他的《千金要方·論大醫精誠第二》載:“其有患瘡痍、下痢,臭穢不可瞻視,人所惡見者,但發慚愧凄憐憂恤之意,不得起一念蒂芥之心,是吾之志也。夫大醫之體,欲得澄神內視。望之儼然,寬裕汪汪,不皎不昧。省病診疾,至意深心,詳察形候,纖毫勿失,處判針藥,無得參差。雖曰病宜速救,要須臨事不惑,唯當審諦覃思,不得於性命之上,率而自逞俊快,邀射名譽,甚不仁矣!”孫思邈討論了醫者如何保持不偏不倚的心態,如何為病人考慮,例如不要對外傷、腹瀉及惡臭的病人起芥蒂之心,不要忽視診病的任何細節,應以人道的態度對待病人,以恰當的方式行醫做事等等。

在7世紀的佛教文獻中,醫者的雙手已被納入治療儀式。12世紀中期的一幅佛經插圖上,治療者捻住手上不同的部位就會出現不同的功效。

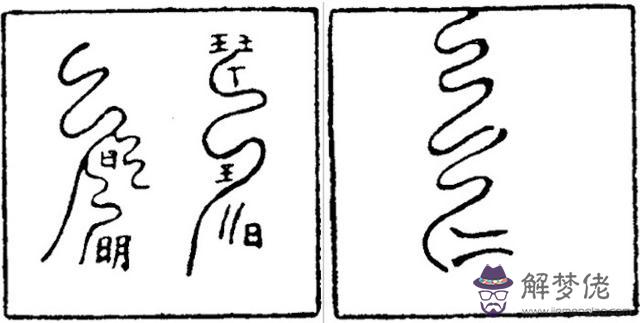

此外,畫符也是一種治療方式,但符咒效果受治療者心態的影響。舉行治療儀式的人必須懷著崇敬之心創造符咒,且永不褻瀆它們。

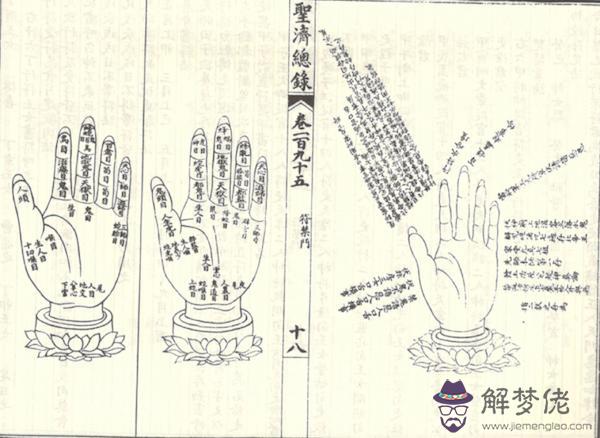

1118年宋代政和年間的醫學典籍《政和圣濟總錄》也記錄了有關治療儀式的掌訣。“身體即技術”觀有助于我們理解古代典籍為何要求舉辦儀式者凈化己身,遵行紀律并彰顯美德,因為這樣才能使治療儀式發揮效力。

在中古時期的中醫學中,掌訣并不總是如此。例如,最早用來闡釋五運六氣學說的掌訣,記錄在1099年大醫學司業劉溫舒(生卒不詳)進呈宋哲宗的醫籍《素問入式運氣論奧》中。劉溫舒并未提到醫者需要進行凈化儀式及遵行紀律,甚至沒有說醫者要保有醫德。我們回到最早的例子,即中國醫者如何用手來擴展思維,通過十天干和十二地支來“把握乾坤”。事實上,《素問入式運氣論奧》中天干地支兩張掌訣是張介賓《類經圖翼》掌訣的最早版本。

要成為一名卓越的醫者,不僅要掌握天地運轉,還要訓練自己的望、聞、問、切的能力。此處引用《醫宗金鑒·四診心法要訣》來說明醫者診斷時的感官秩序:“望以目察,聞以耳占,問以言審,切以指參。明斯診道,識病根源,能合色脈,可以萬全。【注】此明望、聞、問、切為識病之要道也。經曰:望而知之謂之神,是以目察五色也;聞而知之謂之圣,是以耳識五音也;問而知之謂之工,是以言審五病也;切而知之謂之巧,是以指別五脈也。神、圣、工、巧四者,乃診病要道。醫者明斯,更能互相參合,則可識萬病根源。以之療治,自萬舉而萬當矣。”在研究醫書對醫者而非患者的指導時,“身體即技術”的分析性概念是很有效的。在古典的中醫學中,要成為一名良醫需要什麼?它要求醫者調動全部感官,把握乾坤,并以各種方式將自己的身體工具化,這樣醫者才能充分發揮并正確使用望、聞、問、切的能力。

最后,以《醫宗金鑒》內的圖例來說明“醫者的身體即技術”觀,這里的技術包括:從同一體系內發展出來的可追溯到劉溫舒的指掌圖,用一寸中指測量病人身體穴位及經絡的距離(《中指定同身寸圖》);持針預防天花;制作支撐物或調整輔助工具,幫助患者脫臼的骨骼復位(《竹簾杉籬用法圖》)等等。在《攀索疊磚用法》圖中,醫者為患者制作了適合身體的支架,他的助手正在疊磚,調整患者的高度。與中國醫學文獻中病人及其疾病的插圖相比,醫者很少被描繪出來。盡管如此,中醫文獻中關于醫者和他們如何使用自己身體的討論也同樣有趣。

四、與談及答疑

與談人王銀泉教授對本場講座關鍵點進行了總結:韓嵩教授的研究從技術史角度對中國傳統文本中的知識作出了新解釋;她將實踐與實證的方法相結合,展示了中醫史研究的新視野;所謂的“body-as-technology ”是一種思維方式,就是“用身體思考”,來自認知科學家,他們認識到身體是大腦在認知中的合作者,科學史家運用此方法重新解讀了歷史上的身體知識與語言。與談者對法國耶穌會士錢德明進行了補充介紹。錢德明對中國孫子兵法、古典音樂及孔子有所研究,其著作《中國古今音樂考》較為人熟知。在華耶穌會士們受到當時法國國王路易十五的影響,在中國進行考察學習,對中國的植物及醫學亦有涉獵。實際上,學界研究錢德明的視角仍有局限,其中尚有許多遺漏的問題亟待挖掘,相關史料可以參考法國國家圖書館開放檢索的文獻。講座提到錢德明譯介十二律手勢助記法,也啟發了當代學者拓寬研究視野。域外的研究視角很值得重視,明末來華耶穌會士較大規模地將中國文化及傳統科學譯介到歐洲,部分中國傳統的科學技術或文化觀念在當代中國已被遮蔽,甚至完全缺失,但歐洲世界仍留有相關的藏書。

基于講座內容,王銀泉教授提出如下問題:為何會選擇《千金翼方·禁經》,打破了中國醫家對孫思邈傳統認識?在對傳統醫術、醫籍的研究中,我們是否忽視了什麼?遺漏什麼?講座提到了何丙郁的《中國術數》,一般認為,術數又稱數術,是古代道教五術中的重要內容。術數以陰陽五行的生克制化的理論來推測自然、社會、人事的吉兇,屬《周易》研究范疇的一大主流支派。術指方式方法,而數指理數氣數。中醫界通常用“象數”,中醫象數與《易經》術數有何異同?傳教士利瑪竇堪稱過目不忘,他的記憶能力在當時常被人稱道。在與中國士大夫應和交游的過程中,利瑪竇寫作了《西國記法》向苦于科舉的士人介紹歐洲的宮殿記憶法,史景遷的著作《利瑪竇的記憶宮殿》對此有詳細研究。那麼中醫的手掌助記法與利瑪竇的西方記憶法有無可比性?席文是美國學界研究道家及醫學的最重要人物,本次講座選題是否受到席文的影響?

韓嵩教授回應,研究者可以嘗試從新的角度去審視傳統文本,實際上道教和中國古典醫學的聯系是很緊密的,切換研究視角可能會推動我們進一步認識中國古代醫學及醫者身份的復雜性。中國的學者并未忽視或遺漏傳統的醫籍,此次講座是與中國學者進行對話的一種嘗試。利瑪竇使用的記憶宮殿法依靠視覺圖像及建筑結構來幫助記憶,這與中醫掌訣一樣,都是擴展思維假說的典型案例。李約瑟(Joseph Needham,1900-1995)和席文的研究將中國的科學與醫學史放回中國歷史中去理解,對中國天文學者及占卜者的思考方式有公正的評述,此二者的研究對她有很深遠的影響。她在講座中反復引用席文的著作,將其視為一個靈感的來源。主張在更廣泛的框架內,在科學史的脈絡中去看待中國醫學及中國科學。

復旦大學歷史學系劉小朦老師也參與到討論中,他提到芝加哥大學人類學系榮休教授馮珠娣(Judith Farquhar)的研究。馮珠娣曾探討過中國臨床醫學的實踐邏輯及歷史形成,強調“限制”是中醫實踐一個非常重要的部分。醫生在診斷病情及開具處方時,或者說“辨證論治”時,運用五運六氣等醫學理論,會產生非常多的可能性。中醫生會告誡自己的學生使用醫學經驗對診斷可能性做出限制。韓嵩教授提到的中醫身體技術同樣發揮了“限制”的作用。這也類似于占卜,目的是將大量可能的選項收束在有限范圍里。德國柏林圖書館藏有漢學家文樹德(Paul Ulrich Unschuld)收集的大量的中國醫學手抄本,或許這些抄本中仍能找到身體技術類的圖式。韓嵩教授對吳謙的《醫宗金鑒》有過深入研究,這是一部由清廷授權編撰的主流醫學典籍。本場講座也大量使用了此類儒醫或官方編撰的醫書,那麼醫者的身體技術在精英與下層人士間是否有一個傳播的過程?它們主要由儒醫使用,還是已經下沉到民間?此外,為何放棄身體認識論,選擇身體技術觀作為解釋模型?韓嵩教授回應,她放棄使用身體認識論,是因為身體認知及擴展思維假說更適用于研究中醫掌訣。

最后,有聽眾提及《歸經》,中國醫學按形、色、氣、味等特性對本草進行歸類,本草的系統從單一演變到復雜。舉一反三,研究者亦可從本草分類及記憶的角度去考察中醫助記方法。

責任編輯:彭珊珊

校對:丁曉

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/365934.html