作者:陳其泰(北京師范大學歷史學院史學理論與史學史研究中心教授)

內容提要:關于馬克思主義史學與歷史考證學的關系,應從以下四個方面進行深入考察:其一,二者風格大為不同,而治學宗旨卻有相通;其二,從彌足珍貴的學者心聲,看唯物史觀學派與新歷史考證學派的學術關聯;其三,馬克思主義史學嚴密考證的成果推進了學術研究的典型例證;其四,從學術團隊優良學風如何形成,看重視歷史考證對于推動學科建設的意義。此項研究對于科學地認識20世紀中國史學發展道路,以及對于改進當今史學研究工作,均有重要的學術價值。

20世紀的中國史學,發展道路波瀾壯闊,成果豐碩,名家輩出,為我們留下了珍貴的思想遺產和許多有價值的研究課題。其中一個重要問題就是:作為20世紀中國史學兩大干流,馬克思主義史學和新歷史考證學二者有何學術關聯?馬克思主義史家是如何對待歷史考證的?重視考證對學風建設有何重要意義?深入探討這個課題不僅能夠推進對于過去一百年中國史學發展道路的科學認識,而且有助于揭示馬克思主義史學之所以取得豐碩成就的原因,對于推進當今學術發展也將大有裨益。

一 風格各殊異 宗旨有相通

馬克思主義史學是以唯物史觀基本原理為指導的學術流派,新歷史考證學是以重視搜集史料和嚴密考證為特征的史學流派,人們的共同觀感是,二者風格相差甚為懸殊,因此很少有人去思考它們之間還有什麼共同之處。但這里顯然有待發之覆,馬克思主義史學和新歷史考證學派是歷史學領域中的不同學派,又在學術演進的鏈條上彼此相連,它們之間不可能互相隔著不可逾越的鴻溝,其中隱藏著的相關之處,確實需要我們予以揭示。

我們的追問是:既然馬克思主義史學流派與新歷史考證學派同為歷史學領域的流派,且又處在現代學術發展的環境之中,它們的學術宗旨有無相同之處呢?要知道,馬克思、恩格斯創立的唯物史觀理論并沒有什麼神秘性,它是緊貼歷史實際的人類思維的科學成果,直接繼承了18世紀以來歐洲進步思想,其任務是要清除人們以往的認識誤區,要以生產力與生產關系矛盾運動即社會生產方式的演進,和社會存在與社會意識辯證關系的原理,來解釋人類歷史的發展道路,探求歷史的本來面目。因此,馬恩創立的唯物史觀具有極其鮮明的“求真”品格。強調以客觀事實為依據,摒棄主觀臆測,強調以實踐為基礎,重視搜集豐富的史料,通過審核鑒別,透過現象發現本質,還原歷史的真實面貌。把握唯物史觀這種重視事實和“求真”的品格,我們就能深刻地領會經典作家的如下名言:

研究必須充分地占有材料,分析它的各種發展形式,探尋這些形式的內在聯系。只有這項工作完成以后,現實的運動才能適當地敘述出來。①

不論在自然科學或歷史科學的領域中,都必須從既有的事實出發,因而在自然科學中必須從物質的各種實在形式和運動形式出發。②

為了真正弄清楚常常被人故意混淆起來的復雜而困難的問題,卻恰恰是十分必要的。

在社會現象領域,沒有哪種方法比胡亂抽出一些個別事實和玩弄實例更普遍、更站不住腳的了。挑選任何例子是毫不費勁的,但這沒有任何意義,或者有純粹消極的意義,因為問題完全在于,每一個別情況都有其具體的歷史環境……如果事實是零碎的和隨意挑出來的,那麼它們就只能是一種兒戲,或者連兒戲也不如。③

經典作家十分強調準確可靠的事實是一切研究工作的基礎,必須下功夫搜集豐富的材料,認真做好分析、考辨工作,從事實的總和與聯系中去掌握其實質,才能得出符合實際的正確結論。重申這一點十分重要,因為這關系到如何全面認識和準確把握唯物史觀的宗旨問題。我們平常所強調的,唯物史觀要求通過深入研究人類歷史各個階段生產方式的變遷,來探求社會運動的規律,這是馬克思主義史學的宗旨。而同樣必須牢記的是,尊重史實,達到“求真”,同樣是馬克思主義史學的宗旨,并且必須置于研究工作的基礎和前提的地位。而馬克思和恩格斯要求重新研究全部歷史、正確地描繪出生產方式運動的圖景,以恢復人類歷史進程的原貌,其內在意蘊也是為了“求真”。

馬克思主義理論強調重視事實和“求真”的思想,不正與中國傳統學術的精華“實事求是”互相貫通嗎?傳統學術重視“實事求是”有長久的傳統,遠在西漢就已經提出來。《漢書》記載,武帝時期河間獻王劉德喜愛學術,喜聚圖書,與諸儒相講論,“修學好古,實事求是”。唐代學者顏師古注:“務得事實,每求真是也。”④班固對“實事求是”治學風格的記載和顏師古的闡釋,正揭示出傳統學術的精華。它源遠流長,為歷代優秀學者所繼承、發展。至清代中葉,考證之學大盛,形成在特殊時代條件下學術繁榮的局面,學者們更以“實事求是”的目標作為自己的治學追求。如王鳴盛在《十七史商榷·序》中所言:“但當考其事跡之實,俾年經事緯,部居州次,紀載之異同,見聞之離合,一一條析無疑,而若者可褒,若者可貶,聽諸天下之公論焉可矣……作史者之所記錄,讀史者之所考核,總期于能得其實焉而已矣。”⑤從康熙末年至嘉慶年間,考證名家們互相交流切磋,遂形成了一套極具時代意義的治史方法,即:實事求是、無征不信、廣參互證、追根求源,影響至為深遠。20世紀前半葉,以王國維、陳寅恪、陳垣等為代表的新歷史考證學群體,便是自覺繼承實事求是的學術傳統,并且吸收了西方新學理而產生的。王國維等人都特別服膺顧炎武、錢大昕的成就和方法,自認為直接繼承清儒的學問,但王國維、陳寅恪、陳垣等學者的論著都是在20世紀的社會文化條件下形成的,所以被稱為“新歷史考證學”。

由此可見,馬克思主義史學與新歷史考證學二者為了適應各自的時代要求,表現出風格殊異,但這只是事情的一個方面。事情的另一面是,它們同屬于歷史學,歸根結底承擔著考察、闡釋、再現歷史真面貌的任務,所以在確立重視史實和“求真”的治史宗旨上是相通的。必須將這兩方面合而觀之,才能擺脫片面、孤立地看問題的失誤。筆者大約在20年前承擔了教育部社科項目“20世紀中國歷史考證學研究”,就曾對馬克思主義史學與歷史考證作了一番探討,并將結論寫在課題成果的最后一章,認為:“唯物史觀是科學的歷史觀,同時又是科學的思想方法論,是人類優秀文明的當然繼承者和合乎邏輯的發展,因而它與歷史學中的實證方法自然也有許多相通之處。唯物史觀也強調搜集史料,要求占有充分的材料;同樣重視對材料的考辨,去偽存真,重視史料出處的環境,重視甄別、審查的工作,務求立論有堅定的史料依據;同樣遵從孤證不能成立的原則,遇有力之反駁即應放棄,訓練嚴謹、科學的態度,反對主觀臆測,所得的結論必須經受住事后的驗證,發現原先認識有錯誤迅即改正,決不諱飾;同樣要尊重前人的成果,同時又反對盲從,學貴獨創,要有所發現,不斷前進,等等。諸如此類,因為都是做學問的基本方法和原則,所以唯物史觀與實證史學都是相通的。唯物史觀又是總結了歐洲近代哲學、經濟學、社會主義學說和歷史學最高成果的科學思想體系,因而它又遠遠高出于實證史學。特別是,如恩格斯于1892年在《社會主義由空想到科學的發展》一書英文版序言中表述的,唯物史觀揭示出:‘一切重要歷史事件的終極原因和偉大動力是社會的經濟發展,是生產方式和交換方式的改變,是由此產生的社會之劃分為不同的階級,是這些階級之間的斗爭。’生產關系的總和構成上層建筑的物質基礎,是社會存在決定社會意識,而不是相反,同時承認社會意識對社會存在起反作用;重視人民群眾在歷史上的重要作用;要唯物、辯證地分析一切歷史現象,堅持歷史主義的態度;要把歷史看成按其自然過程發展的整體運動,等等。”⑥這里需要說明的是,著名學者寧可教授為課題成果所寫的評審意見中,特別提出上述這段結論“至為精當”。他的意見對于我們來說甚為寶貴,使我們增強了對于這一研究成果學術價值的信心。

二 唯物史觀學派與歷史考證學派的學術關聯

馬克思主義史學和新歷史考證學是20世紀中國史學的兩大干流,二者指導思想有別,風格不同,互相之間當然有爭論、辯難。但它們之間絕非互相對立,而是能夠互相尊重,肯定對方的成就或研究方法的高明之處。這些是學術史為我們展示的彌足珍貴、很有啟示意義的事情。

1949年以前,這兩大學派平行發展,但它們之間并非互不相干,而是互有緊密的學術關聯。

馬克思主義史家對新歷史考證學派的學術成就予以高度評價。郭沫若對于王國維的著作有很高的稱譽:“他遺留給我們的是他知識的產品,那好像一座崔巍的樓閣,在幾千年來的舊學的城壘上,燦然放出了一段異樣的光輝。”“大抵在目前欲論中國的古學,欲清算中國的古代社會,我們是不能不以羅、王二家之業績為其出發點了。”⑦以上評論見于《中國古代社會研究》,寫于1929年。至1945年郭沫若撰《古代研究的自我批判》一文,又表彰王國維的卜辭研究“抉發了三千年來所久埋沒的秘密”,并說:“我們要說殷虛的發現是新史學的開端,王國維的業績是新史學的開山,那樣評價是不算過分的。”⑧郭沫若對顧頡剛關于古史辨偽的積極成果也有明確的肯定,稱他的“層累地造成的古史”“的確是個卓識”⑨。侯外廬在研究古代社會史、思想史的實踐中也很重視吸收考證學家的成就,《中國古代思想學說史》“自序”中說:“研究中國古代思想史的第一步,當以文獻學為基礎,作者的時代,著書的真偽,文字的考證,材料的頭緒,皆專門學問。”⑩他又在《韌的追求》一書中,稱王國維和郭沫若同是他的老師:“對待歷史材料應謹守科學的法則,善于汲取前人的考據成果,同時又有自己的鑒別能力,勇于創新。我之所以贊賞王國維考辨史料的謹嚴方法,欽佩郭沫若敢于撞破舊史學門墻而獨辟蹊徑的科學勇氣,把他們當作自己的老師,原因在此。”(11)陳垣先生在宗教史、年代學、目錄學、校勘學、避諱學、中外交通史等歷史考證學領域都有重要貢獻,白壽彝于1980年紀念陳垣誕辰一百周年時曾著文予以高度評價,至1990年陳垣誕辰一百一十周年時,他又撰寫文章進一步褒揚援庵先生著作的學術價值和當下價值。他指出:“無論在宗教史的研究方面和歷史文獻學方面,十年來都有不少的進步,在有的學科內的進步還相當大,但這并不減少援庵先生所留下的寶貴遺產的歷史性的貢獻,反而證明它所開辟的學術領域之廣闊的前景。”“現在重溫援庵先生的遺著,深感援庵先生在學術實踐中所倡導的學風,對于我們尤有深刻的教育意義。援庵先生所倡導的學風,粗略地說,就是要有扎扎實實的功力,有力求確切的表述,還有史以致用的意境。”“援庵先生治學的功力,可以說是功底厚,功力專,視野寬。他博學深思,對所選課題,必廣泛搜集有關的資料,進行分析和綜合,提煉成文,然后把文稿收存起來,經過一個時期,再以冷眼審查,反復修改,對沒有可就依據的說法,概從刪落,吸收前人已有成果而又決不再簡單地重復。因此,他問世的作品總是嚴謹、有創見而使人信服。”“在目前學風趨于夸誕的情況下,援庵先生在功力上的扎實和文字表述上的認真,都應為我們學習的榜樣。今當援庵先生一百一十周年誕辰之際,重讀一些遺著,實不免有‘高山仰止’之嘆。”(12)

這些評論充分說明,馬克思主義史家對于有成就的歷史考證學家所具有的深厚的學術功力、嚴謹的治學精神、嚴密而科學的考證方法、銳敏而通達的歷史見識,都給予極高的評價,甚至真誠地推崇,把借鑒他們的學術成果、發揚他們的治學精神,視為發展新史學的至關重要的條件。那麼,有見識的新考證學家對唯物史觀的態度又是如何呢?他們非但不加排拒,而且敏銳地意識到唯物史觀對指導學術研究具有重要意義,認為唯物史觀重視經濟條件構成社會發展的基礎,經濟、政治、思想文化、社會生活等各項因素互相聯系和依存,使社會構成有機的統一體等基本觀點,能推進歷史研究達到更深刻、更正確的認識。顧頡剛于1933年所寫的《古史辨》第四冊“序言”中說:“近年唯物史觀風靡一世,就有許多人痛詆我們不站在這個立場上作研究為不當。他人我不知,我自己決不反對唯物史觀……至于研究古代思想及制度時,則我們不該不取唯物史觀為其基本觀念。”“我們雖不談史觀,但何嘗阻礙了他們的進行,我們正為他們準備著初步工作的堅實基礎呢!”(13)他又以欣賞的態度對待唯物史觀的迅速傳播,說:“唯物史觀又像怒潮一樣奔騰而入,我雖因職務的束縛,未得多讀這方面的著作,但我深知道茲事體大。”(14)呂思勉在實證方法基礎上寫成的史著,很重視各個時期經濟的研究,原因即在他初步學習了唯物史觀的原理,用以指導其史學研究。他在1945年所著《歷史研究法》中寫道:“(馬克思)以經濟現象為社會最重要的條件,而把他種現象,看作依附于其上的上層建筑,對于史事的了解,實在是有很大的幫助的。但能平心觀察,其理自明。”(15)

以上馬克思主義學者和考證學者互相推重、欽仰的評論,為20世紀學術的進程留下了具有激勵作用的記錄,正是這種基于實事求是和“治史求真”精神的科學態度,推動著中國史學不斷創造出新的業績。

三 唯物史觀指導下精審考證推進學術發展舉隅

馬克思主義史家以精審考證的成果推進學術發展的著名例證當首推郭沫若和范文瀾。

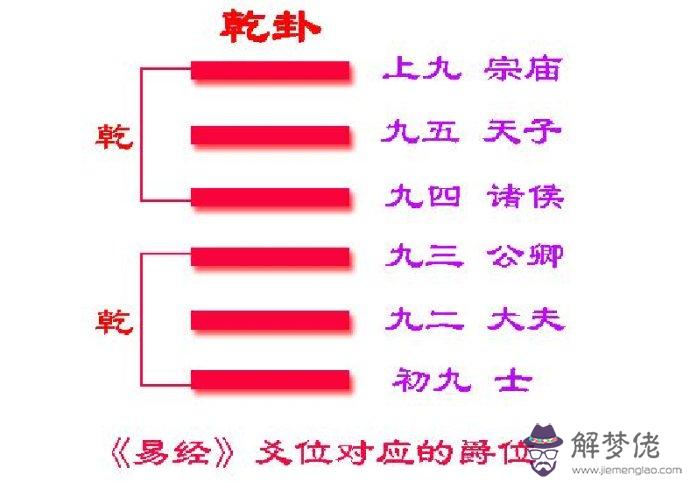

郭沫若于1931年出版的名著《中國古代社會研究》是中國馬克思主義史學的奠基之作,它的成功為創造性運用唯物史觀原理解釋中國歷史進程作出了示范,同時又雄辯地證明,發揚實事求是精神、重視史實和精審考證是推進學術研究的必由之路。他對于廣泛搜集、梳理、考辨工作下了十分扎實的功夫,出色地對舊史料做出新解,熔《詩》《書》《易》中紙上材料,與卜辭、金文中的考古材料于一爐,賦予它們以新的意義,并且上升到系統分析社會生產方式和階級關系的高度。這樣,文獻、卜辭、金文這些原來似乎互相孤立的材料,都發生了聯系,成為有用的活材料,殷商時期的社會生產活動方式也得以重現。在第一篇《〈周易〉時代的社會生活》中,他指出應該褫除前人加在《周易》上面的重重神秘外衣,還其保存了上古時代社會生活記錄的本來價值。他說:“這些文句(即卦辭、爻辭)除強半是極抽象、極簡單的觀念文字之外,大抵是一些現實社會的生活。這些生活在當時一定是現存著的。所以如果把這些表示現實生活的文句分門別類地劃分出它們的主從出來,我們可以得到當時的一個社會生活的狀況和一切精神生產的模型。”(16)他判定《易經》是由原始公社社會變成奴隸制社會時的產物,《易傳》則是春秋、戰國時代的產物。在精審梳理、考辨的基礎上,他將《易經》所反映的社會生活,逐次分“生活的基礎”“社會的結構”“精神的生產”三節論述。由于做到了唯物史觀理論指導和精審的考證作基礎,以往神秘難懂的卦辭、爻辭,便被闡釋為反映社會生活的令人耳目一新的材料。限于篇幅,這里僅略舉數例以說明之。

如,考辨當時商旅(交通)情況,所舉的史料有:“旅即次,懷其資,得童仆”(《旅》六二);“旅焚其次,喪其童仆”(《旅》九三);“億喪貝”(《震》六二);“億同《論語》‘億則屢中’”。于是對此詳加考釋:“這些當然是商賈的起源,從這些文句中可以得到幾個注意:(一)當時的商賈還多是行商;(二)童仆是商品之一種,當然是人身買賣; (三)資貝是當時的貨幣,資字亦從貝,金屬的貨幣還未產生。”“商賈既是行商,那交通是很重要的,交通的工具是用馬牛車輿。例如‘乘馬班如’(《屯》),‘大車以載有攸往’(《大有》九二)……由此我們可以揣想到舟楫在當時尚未發明——至少是尚未發達——所以涉川的事才看得那麼重要。”(17)

再舉出作者對當時家族關系的考辨。第二節“社會的結構”“家族關系”部分中論述了以下三項:(甲)男子出嫁。史實根據是:“屯如,邅如,乘馬班如:匪寇,婚媾。”(《屯》六二)“乘馬班如,求婚媾。”(《屯》六四)“賁如,皤如,白馬翰如:匪寇,婚媾。”(《賁》六四)“先張之弧,后說之弧,匪寇,婚媾。”(《睽》上九)對此所作的考辨是:“這騎在馬上挾著弓糾糾昂昂而來的當然是男子,起初還以為他是為搶劫而來,后來才知道是來求婚媾。這顯然是女子重于男子。母系制度的殘存此其證一。”(乙)女酋長的存在。作者進一步考辨說:“母系制度的社會,酋長多是女性。《晉》六二:‘晉如,愁如,貞吉。受茲介福,于其王母。’這王母二字并不是祖母,也不是王與母,更不是所謂西王母,應該就是女酋長。母系制度的殘存此其證二。”(丙)“除這殘存的母系制度之外,當時的家族制度確已向父系推移。”(18)

該書第二篇是《〈詩〉〈書〉時代的社會變革與其思想上之反映》。作者首先討論兩部典籍的史料價值,他指出,《詩經》是“一部可靠的史書”,歷來對此幾無疑義。《古文尚書》除今文二十八篇之外都是偽作,清代學者將其批判得體無完膚,是一大功績。但《今文尚書》二十八篇中的史料價值并不相同。經過作者遍引先秦典籍中的種種證據及漢唐學者的有關說法,逐一考核,得出的結論是:“以上《堯典》、《皋陶謨》、《禹貢》三篇完全是‘托古改制’的偽作,《甘誓》應該歸入《商書》。但就是《商書》和《周書》都應該經過殷周的太史及后世的儒者的粉飾,所以這二十五篇的可靠性只能依據時代的遠近而遞減。”(19)然后,又集中討論“由原始公社制向奴隸制的推移”和“由奴隸制向封建制的推移”兩個重要問題。作者對《詩》《書》中的重要篇章,都通過深入考辨闡釋其反映的社會狀況。如:通過闡釋《甫田》,分析其所反映的階級對立關系:“‘倬彼甫田,歲取十千;我取其陳,食我農人。’你看農人是屬他的,他不耕而獲的一年取十千,把些剩馀陳腐的米谷賞給農人吃,這不如象在養豬狗一樣嗎?但他騙人的程度已經很高明了。他把農人的黍稷牧畜取了,但他給他們的口惠是沒有忘記的,他說:‘我的田弄好了,真是你們農夫的功德啦!’(‘我田既臧,農夫之慶!’)他立了田官去監督那些農夫,他時常還要親自去監督,不準他們偷懶,他說他是犒勞他們。農夫在這樣的監視之下,當然偷不起懶來。”(20)《中國古代社會研究》的第三篇、第四篇是分別討論“卜辭中的古代社會”和“周代彝銘中的社會史觀”。全書的共同特點,就是史料搜集詳備,考辨精審,貫通研究,又以唯物史觀社會進化原理作為指導,遂能對殷周社會達到前所未有的本質性認識,使古代文獻中的記載頓現活氣!

《中國古代社會研究》從初版至1932年底印行了5版,正說明這部著作受到罕見的熱烈歡迎。當時贊成唯物史觀的學者發表的書評中肯地指出:“郭沫若先生的《中國古代社會研究》要算是震動一時的名著。就大體來看,他那獨創的精神,嶄新的見解,掃除舊史學界的烏煙瘴氣,而為史學界開其先路的功績,自值得我們的敬仰。”(21)而屬于“新史學”流派史家的張蔭麟同樣敏銳地認識到,郭沫若運用唯物史觀來研究中國歷史的新范式具有開辟史學研究新道路的意義,所以贊揚此書“例示了研究古史的一條大道”(22)。1932年至1935年,郭沫若又相繼完成《卜辭通纂》和《兩周金文辭大系》兩部重要著作。前書正編共收錄了800片甲骨文史料,以科學觀點提出甲骨文分類的新體系,分為干支、數字、世系、天象、食貨、征伐、田游、雜纂八類。后書著錄了323個兩周青銅器皿,用科學的眼光先找出有明確銘文記載年代的標準器,然后依靠花紋、形制、文體、字體等項,逐件考證它們的年代關系,最后將兩周青銅器分期劃定為四期:鼎盛期、頹敗期、中興期、衰落期。以前渾沌一片,只能作古董賞玩的青銅器,至此終因有了恰當的年代而能為研究者所使用。郭沫若在古史研究上再次展現出其以理論卓見和精審考證相結合而取得的巨大成就,如唐蘭所評論的:“后之治斯學者雖有異同,殆難逾越。”(23)郭沫若的研究成果既體現了科學理論的指導,又是中國傳統考證學的發展,因此獲得具有不同政治色彩的學者的欽服。1948年3月,當時的中央研究院評議會在南京先后五次投票推選出81位院士,其中文科組院士28人,郭沫若與陳垣、陳寅恪、楊樹達、顧頡剛、傅斯年、胡適等人一同當選,便是證明。

范文瀾是與郭沫若并稱的馬克思主義史學家,他的學術道路是由精熟于國學而走向唯物史觀。他的治學曾深受黃侃、劉師培的影響,重視訓詁、考證,著有《文心雕龍注》《群經概論》《正史考略》等。在反抗外國帝國主義侵略的斗爭中,他經過學習理論,成為馬克思主義者。1940年初到達延安之后,他接受黨中央的委托,編纂《中國通史簡編》,先是完成了延安版的撰著,計56萬字,以后又經過長期的修訂、重寫,完成修訂本《中國通史簡編》(自上古至五代十國),共計110萬字,成為又一部具有劃時代意義的馬克思主義史學名著。其中,關于民族史記述部分,尤其展現其理論上的遠見和精審考證的功力,二者緊密結合,因而做到立論堅實、考辨嚴密,令人嘆服。這里僅舉一例。

有關先秦時期各民族活動的史料比較缺乏且零散。范文瀾克服了這一困難,認真地搜集了散見在《春秋》《左傳》《國語》《論語》《孟子》等先秦典籍中的史料,加以爬梳、分析,專門在第一編第四章《列國兼并時期——東周》中,設了《各族間的斗爭與融合》一節,頭緒清楚地敘述了東周時期中原華夏族及眾多的少數族的分布及活動概況,提煉、概括了華夏族與居住在中原地區及四方的諸族因文化不同而斗爭,最后趨于融合這一民族關系發展演變的主流。范文瀾說:“中國、夏、華三個名稱,最基本的涵義還是在于文化。文化高的地區即周禮地區稱為夏,文化高的人或族稱為華,華夏合起來稱為中國。對文化低即不遵守周禮的人或族稱為蠻、夷、戎、狄。例如杞君朝魯君,用夷禮,杞被貶稱為夷,后來杞國朝魯用周禮,杞又得稱為諸夏。”他從分析歷史事實出發,精到地歸納總結,得出東周時期華夏族與諸族經過斗爭達到融合,成為中國歷史上民族關系和國家統一加強,文化向前發展的一個重要階段這一很有意義的結論。他說:“華族與居住在中國內部和四方的諸族因文化不同經常發生斗爭,斗爭的結果,華夏文化擴大了,中國也擴大了,到東周末年,凡接受華夏文化的各族,大體上融合成一個華族了。”當時中原地區華族與諸族雜居、四方存在許多少數族的情況,書中有清晰的敘述。據《左傳》所記載,東周王畿內有戎族小國,衛都城上可以望見戎州。在南方,長江、漢水兩流域,是蠻族居住地,有群蠻、百濮、盧戎等。“以上諸族,散居中國的內部和四方。因為華族文化程度較高,政治上有霸主主持盟會,起著互助的作用。華族憑藉優勢的文化和政治力量,終于融合了諸族。”南方蠻夷被楚統一,春秋時期楚是華夏的勁敵。東周后期,楚國文化向上發展,與諸夏相等,華夷的界限逐漸消失。東方諸族沒有成立強大國,陸續被齊、魯、楚吞滅。北方和西方則有晉、燕、秦強大起來,先后征服或融合了周圍戎狄小部族。從春秋初年至戰國后期四五百年間,中原境內及四方許多文化落后的部族消失了,實際上是融合到不斷擴大的華夏族之中。(24)秦漢時期形成的人口眾多的漢族,是由華夏族與原先雜居相處的諸族混合而成的,這是各民族共同創造祖國歷史的一個很重要的事實。范文瀾所講東周時期是中國朝著統一方向發展,為秦漢統一作初步準備,具有重要意義。范文瀾論“初期封建社會始于西周”“自秦漢起中國形成統一國家的原因”等重要理論問題,也都凸顯以精審的考辨推進學術研究的特色。

經學史領域也有引人注目的成功例證,此為吳承仕撰寫于1934年的《五倫說之歷史觀》。吳承仕原為著名國學家章太炎弟子,于20世紀20至30年代擔任北師大及中國大學教授多年,著有《經籍舊音辨證》《經學通論》《三禮名物》《淮南舊注校理》《國故概要》等。后來,因接近范文瀾等進步教授和學生中的進步分子,又借閱《共產黨宣言》等馬克思主義著作,而迅速走上革命道路,確立了唯物史觀信仰,并于日寇大舉進逼華北、北平學生運動高漲的緊急關頭,參加中國共產黨,成為一名紅色教授。《五倫說之歷史觀》要考辨和闡釋的,是經學史上“五倫”與三綱五常是否同為一體的問題。他認為,歷代儒生因長期受到專制思想的壓制,從來不去思考這個問題,而一向錯誤地“把‘綱常名教’看成一個完整的體系”,并且認為該體系歷經百世而一成不變,看不到從先秦到漢代以后意識形態的變化。前后的不同,實際上是由比較開明的、有相對性的君臣關系,變成了絕對專制的、下必須嚴格服從于上的等級壓制關系。

對此,他作了精密的考證。他認為“五倫”與“三綱五常”內涵不同,時代不同,作用也不同。五倫即《孟子》所說“父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有敘,朋友有信”。五倫,至少是先秦的舊說,而三綱五常則是漢儒的新說。《春秋繁露》首先提出:“君為陽,臣為陰,父為陽,子為陰,夫為陽,妻為陰。王道之三綱,可求于天。”而后被《白虎通義》等加以發揮。這樣,“漢儒把它抽象化,即名之為三綱”,又將之與寒暑晝夜等自然現象相配。“五常”指“仁義禮智信”,本來是《中庸》鄭玄注引《緯書》來證明天命與人事的相互關系。漢儒就將五種道德規范與古代哲學認為宇宙原素的金木水火土“五行”相配。這樣做完全是一種神秘的附會,目的是為了發揮“支配者對于被支配者最好的麻醉作用”。因此,“三綱”的實質是“權威的,宗教的,主從的,主觀的”。“五倫”是有關道德倫理的行為規范,應明確其與“三綱”不同的實質,它是“理智的,人事的,相互的,客觀的”。與“三綱五常”的觀念乃是顯示“君臣關系強化程度”的產物不同,這個范疇“有其相對性”,它可以有條件地“運用于現代及最近將來的社會”(25)。這實在是吳承仕在確立了唯物史觀信仰后,運用精當考證而得出的創見。當時,熟悉經典、以嚴謹治學著名的楊樹達先生讀后極表贊賞,譽之為“根據《禮經》,剖析入微,令人心折”(26)。

新中國成立以后,一批原先精熟于嚴密考證的中年學者(其中有個別人年紀稍長)自覺地接受馬克思主義,經過學習理論而覺得眼前別開了新的天地,分析能力迅速提高。同時又與廣搜史料、深入考辨的長處結合起來,因而在諸多領域取得了卓著的成績。他們的佳績成為中國馬克思主義史學成就的組成部分,這也是對此前實事求是學風的大力發揚。這里舉出蒙文通和譚其驤兩位學者影響力很大的研究成果作為例證。

蒙文通于晚年著成《越史叢考》(1964至1968年),這部著作的完成,既是他早年從事古代民族史研究的繼續,又是他運用自己的豐富學識,為解決一個與國家利益直接相關的重大課題而深入探求的成功之作。文章開頭即明言:“越族”為泛指古代東南沿海地區之民族,然其分布地域史書記載簡略,未甚明晰。“陶維英《越南古代史》(科學出版社1959年中譯本),近世論越史之名著也,于此竟謂:‘春秋戰國以前,當另外一個大族(漢族)占據著黃河流域的時候,而越族卻占據著揚子江以南的整個地區’,歧義殊說,異乎平素所聞未有甚于此者。然而,核之載籍,羌非故實。”(27)蒙文通洞察到,這種穿鑿解釋與借此的推波助瀾,應當引起正直學者的高度警惕。他說:“國內外學人謂長江流域古有越人者不乏其人。然持此說者,不過就楚越同祖、夔越、揚越、夷越諸事論之而已,尚未有言‘揚子江以南整個地區’盡越人所居者也,更未有言居古中國之越人‘在來自北方的人的逼迫下’乃西南遷徙至越南者也。陶氏《越南古代史》,綜此諸說進行疏通證明,而予以理論化、系統化。越人后此之論越南古史者,莫不祖述其說,甚或揚其波而熾其焰。此諸說者,實多影響之談、附會之說,核之史實,舛繆自見。”(28)這就必須嚴肅對待,以確鑿的史實與錯誤的論點相對照,一一考辨清楚。蒙氏書中,即以“越族古居‘揚子江以南整個地區’辨”列為考論的第一項,進行有理有據的有力辯駁。

蒙文通詳引各種古代文獻,論述古代居于南方的楚族與越族的畛域。他指出,《呂氏春秋·恃君》篇言,“揚漢之南,百越之際”,“揚漢之南”乃謂今福建、廣東。百越之稱屢見于《史記》。《項羽本紀》言:“鄱君吳芮率百越佐諸侯”,此百越之君“即閩越王無諸、東海王搖,二國所居為浙江南部及福建之地”。《平津侯主父列傳》言:秦始皇“又使尉佗、屠睢將樓船之士南攻百越”,據《南越列傳》,尉佗、屠睢所攻之百越,略當今廣東、廣西之地。又《荀子·儒效》言:“居楚而楚,居越而越,居夏而夏。”同書《榮辱》篇言:“越人安越,楚人安楚,君子安雅(夏)。”“是漢世所謂百越之地與《呂氏春秋》所言基本相同而境宇稍廣。然皆未嘗以荊楚為越也,猶是《荀子》越、楚各別之義。”再據《史記·貨殖列傳》則以淮水以南為楚,淮水以北為夏,大致分明。至于越、楚分界亦可于《貨殖列傳》中推尋。司馬遷言楚分西楚、南楚、東楚,自淮北至汝南、南郡為西楚,衡山、九江、豫章、長沙,為南楚,彭城以東,為東楚。蒙文通說:“傳謂豫章、長沙(略當今江西、湖南)為南楚,當是楚之南土;而越則更在其南,《方言》所謂‘南楚之南’者也。”再證以《淮南子》和《漢書》,蒙文通分析說:“《貨殖列傳》以習俗判楚地,《地理志》以分野述越地,而《淮南子》則以五軍所處劃楚、越之界;三書雖各明一事,然其所說楚、越之地則若合符節。是戰國秦漢之世,楚、越之畛域固厘然各別也。則是長江中下游幾盡楚地,何得謂長江以南盡越人所居也。”(29)

又針對陶維英書所謂“春秋戰國時代以前”“越族占據著揚子江以南的整個地區”云云,蒙文通進一步據史實作了有力的辯駁:“越人之盛始于勾踐,已屆春秋之末,而楚國之盛則早在西周……楚成王時,‘楚地千里’,楚莊王時,北伐陸渾之戎,觀兵于周疆,問鼎于周室,繼又大敗晉師于邲。是在越人興盛之前,楚人早已據有長江中下游之地,越人曾不得側足其間。”陶書所言,“誠瞽說也”。“合荊蠻、揚越之地計之,其于長江下游不過江南一隅而已。茍據此以論整個長江以南盡為越人所居,豈不謬哉!”(30)蒙文通對“古代越族居長江以南整個地區”這一謬說的批駁,確為證據詳明,理由充足,揭示出歷史的真相,打中杜撰者的要害。

總之,《越史叢考》作為一部享譽學林的著作,的確體現出蒙文通將其原本學術根底深厚、精熟于史料的治學特色,與運用唯物史觀洞察歷史問題之本質的遠見卓識,二者恰當地結合起來,令人嘆服地體現出全面的觀點、辯證分析的觀點、透過現象把握事物本質的觀點,因而具有高度的學術價值和說服力。他作了這樣深刻的闡發,使喋喋不休宣稱“古代越族居于整個長江以南地區”者理屈詞窮。李一氓高度評價蒙文通教授這部著作,認為全書貫穿著強烈的愛國主義精神,對陶著所作的辯駁有憑有據,令人信服。他說:“作者的學術水平完全足以擔當這個責任,把這一繁難的問題分析得頭頭是道;也把國際上一些史學家(包括法國越史學家)對這一問題的奇談怪論,引證翔實地一一加以駁倒。”從中國民族而言,“他不是為歷史考證而考證,不是抽象的考證,更不是炫耀博學的考證。在著筆時,他必然懷有維護中國民族崇高利益的歷史學家的責任感”(31)。

譚其驤同樣原先以精于考證著名,1949年以后他視野更開闊,將歷史地理考證與解決當時社會發展需要相結合。

《何以黃河在東漢以后會出現一個長期安流的局面》一文,(32)尤為著者精心構撰的名作,其考辨和論證,上下縱貫幾千年,包括大河上下廣袤的區域,精到地論述了一系列問題,重點探討黃河在前期決徙次數并不很多,基本上利多害少,只是到了后期,才變成決徙頻仍,有害無利。尤其值得注意的是,西漢至唐900多年間,西漢河患嚴重,東漢以后長期安流。在河患很嚴重的時期之后,接著出現的是一個基本安流無事的局面,這一重大變化應如何解釋?以往水利史專家的解釋,都認為是東漢王景治河“深合乎治導之原理”,是他的成功所帶來的。譚氏則慧眼獨見,分析問題的所在:王景治河,據《后漢書·王景傳》載,只稱“商度地勢,鑿山阜,破砥績,直截溝河,防遏沖要,疏決壅積,十里立一水門,令更相洄注”。這33字講的是在下游從事修防工程,僅屬治標之法,何以能收長久之效?再者東漢后葉和魏晉南北朝,是封建政權腐朽無能和割據混亂時期,黃河卻能安流,這顯然不能以社會政治因素作解釋。他決不作眼光狹窄的考證家,總把自己局限于某一個朝代,或某一局部地位,或者限制于考證某項具體問題之內。而是把眼光投向歷史上整個黃河流域,抓住“黃河溢洪改道在下游,而主要地釀成禍患的洪水和泥沙則主要來自中游”這一根本問題,逐層分析考辨。他運用工程學的知識,計算黃河中游不同河段洪水含沙量,證明對下游水患起決定作用的是中游地區。“這兩個地區在歷史時期的土地利用情況的改變,是決定黃河下游安危的關鍵因素。”在這一范圍內,戰國以前以畜牧、射獵為主,植物很好,如《史記·貨殖列傳》所言,山西“饒材、竹、榖、鱸、旄”等林牧業特產,天水、隴西一帶“畜牧為天下饒”。至秦漢時期,國家卻向這一地區大量移民開墾,如漢武帝于元朔二年、元狩三年、元鼎六年、天漢元年多次募民徙邊郡,開田官,數量有時多達七十余萬口。作者指出:“西漢一代,尤其是武帝以后,黃河下游的決徙之患越鬧越兇,正好與這一帶的墾田迅速開辟,人口迅速增加相對應”(33)。東漢末至十六國時期黃河中游地區的生產生活方式又如何呢?譚氏對此作了進一步的考證:(1)晉西北遲至南北朝晚期,居民仍以“山胡”為主,以畜牧為生。(2)陜西則直至十六國的前、后秦時代,才在洛水中游設置了洛川、中部(今黃陵)等縣,前此廢邊郡已有二百余年。而實際上二秦的版圖所屆遠在洛川、中部之北,那些地方仍不設郡縣,正反映其多數居民仍為居無常所的牧民。(3)姚秦末年赫連勃勃在這一帶建立了夏國,仍不立郡縣。(4)據《魏書·鐵弗傳》及《食貨志》載,赫連勃勃之父衛辰被魏道武帝擊敗時,俘獲品中只有馬、牛、羊,而沒有提到糧食。后四十余年,太武帝滅夏,也仍然以河西(指山陜間的黃河以西)“水草善,乃以為牧地,畜產滋息”。由此證明魏晉十六國時代雖然政治混亂、戰爭頻繁,而黃河卻能長期安流,原因即在:東漢以后北朝中葉以前,這二區基本上是牧區。(34)譚氏通過考證和分析,終于透過歷史的現象揭示了真相:東漢以后黃河的長期安流,并不因王景筑堤防洪的辦法高明,而是因為中游地區返農還牧,恢復了植被,減少了水土流失。因此,他根據科學研究的成果提出建議:“在黃河中游,應從單純的農業經濟逐步向農、林、牧綜合經營發展。”首要的措施就是“封山育林,同時利用所有荒坡、荒溝、荒地,大量植樹種草”,達到“蓄水保土、調節氣候、改良土壤”的目的。(35)今天,在黃河中游和廣大西北地區實行退耕還牧、退耕還林已成為千萬民眾的共同行動,經過半個多世紀實踐的檢驗,恰恰證明譚氏嚴謹、深入研究歷史所得出的結論符合真理的認識,具有極高的科學價值。(36)

四 彰顯“理論與功力并重”的學術風范

以下轉換一下視角,探討一下在同一研究團隊中,中國學者是否創造了成功的新經驗。這里選取三位著名學者——張政烺、楊向奎、林甘泉,他們同在一個單位——中國社會科學院歷史研究所(現為中國社會科學院古代史研究所,以下簡稱歷史研究所),他們的學術實踐確實對我們大有啟發。

新中國成立初年,張政烺進入歷史研究所,由于學習了馬克思主義理論,他的眼界更開闊,歷史考證的運用上升到更高層次,即:自覺地把對具體問題的考證與探索中國古代社會歷史面貌的目標結合起來,從事考證的旨趣乃是為了對歷史的某個方面和大的歷史事件有所發明。

我們可以把他于1951年發表的《古代中國的十進制氏族組織》作為典型例證。此文一方面承襲了他從具體考證探討中國古代歷史面貌的著文風格,另一方面又具有以實證研究為基礎、以唯物史觀為指導研究商周社會結構問題的特點。在當時的學界,一些研究中國古代早期社會形態的學者根據恩格斯的說法,認為國家建立后地域組織代替了血緣組織,而對以血緣為紐帶的氏族社會殘留的事實注意不夠。張氏則根據恩格斯的說法及古代世界上其他民族歷史演進的路徑,強調古代中國從氏族社會演進到政治的社會、建立國家組織,其間經歷了十進制氏族組織的過渡期。他通過對甲骨文材料與《詩》《書》等先秦文獻中關于“百人”“三百”“八百”“九百”“千人”“三千”“五千”“八千”“萬人”,以及“三族”或“五族”出征史料的一一搜求臚列,指出在商和西周的“氏族組織和軍隊編制中亦有一種百人團體和千人團體存在”。在文中,他進一步指出甲骨文中的“眾”字既是當時軍隊的來源,也是直接的生產者,他們被編制在百人或千人的團體中,春夏秋三季從事農業勞動,冬季習武,所以在農業生產上也和軍事編制中一樣存在著十進制的氏族組織。(37)幾十年過去,有關商周社會的研究成果大量發表,而張政烺論文中關于商周時期仍然存在氏族組織、國家尚處于它的早期形態的論點,可以說隨著時間的推移而更顯出其重要價值。因而現在研究上古時期社會組織、生產組織和商代軍事編制的學者無不征引此文。(38)

楊向奎《中國古代社會與古代思想研究》一書(上下冊分別于1962年和1964年出版)展示了宏闊的理論視野和豐富深刻的內容。在“古代社會”部分,著重探討了古代土地制度和人身依附關系問題。而在“古代思想”部分,則包括了自先秦儒家至明清時期儒學新思潮,提出了自成體系的學說。有學者評價說:“楊先生認為,在長期的中國封建社會內,儒家的發展可分為三個段落:儒家、經學和理學……儒家(包括經學、理學)始終是中國封建社會的正統思想,它是為封建主義服務的思潮,始終為鞏固封建社會秩序起著無比的作用。當封建社會上升和發展時,例如宋以前,這種作用是有積極意義的。當封建社會的發展越發趨于停滯以至日益腐朽的階段,則其起的消極作用居多。”關于“理學”,書中認為:“理學有不同的流派,其中的程、朱學派是唯心主義的學派,是理學的正統派。張載雖然也是理學的一支,但不是正統派,后來轉化為唯物主義,在中國思想史上是有進步作用的。楊先生對各學派的代表人物和他們的學術觀點及治學方法都作了認真的探討論證。這些研究成果在史學界產生了巨大的影響。”(39)

《宗周社會與禮樂文明》撰成于1987年,標志著楊向奎的學術沿著“理論指導與深厚功力并重”的路子繼續向前推進。作者概括該書論述的核心觀點是:“沒有周公不會有武王滅殷后的一統天下;沒有周公不會有傳世的禮樂文明;沒有周公就沒有儒家的歷史淵源,沒有儒家,中國傳統的文明可能是另一種精神狀態。此所以孔子要夢見周公,更稱贊說,‘郁郁乎文哉,吾從周。’”(40)“本書主要目的就是真憑實據的來發掘中國傳統文明!”(41)該書論述的是中國古代社會和古代學術的重要問題,造端宏大,不但引據了豐富的先秦文獻及歷代典籍,還有金文及其他出土文獻等,作了綜合且精審的考證,因而成為新時期先秦史領域的重大創獲。這里只能圍繞這一核心論題,舉例式地簡略論述以下三項。

一是關于西周初年周公攝政與當時宗法制度的變動。周公攝政,本在《史記·魯周公世家》有明白的記載:“其后武王既崩,成王少,在襁褓之中……周公乃踐阼代成王攝政當國……成王長,能聽政。于是周公乃還政于成王,成王臨朝。”但這段史實長期以來引出各種分歧看法,有不少學者如廖平、顧頡剛相信西漢末王莽攝政效法周公故事之說,認為周公確是攝政稱王。楊向奎是顧頡剛的學生,自稱追隨老師五十年,但他并沒有隨便附會師說,而是在書中運用《尚書》各篇的記載和大量典籍史料,深入辨析。并且以金文史料《令彝》所載成王在洛邑命周公尹三事四方互相印證,說明周的號令必須是由成王發布。著者在對相關的“明保”如何釋讀,與西周年歷如何對應等項一一考辨之后,乃得出結論說:“我以為周公并沒有‘稱王’,但在成王初年曾經攝政,所有成王時《周誥》都是周公代成王宣告而稱王,周公沒有自己稱王。”(42)“蓋此時周公處境極險,不有周公之宏謀遠略,幾何其不憤事而功敗于成者!這是大政治家的襟懷,也是哲學家的遠見。”(43)而揆諸當時形勢,天下還沒有太平,成王還需要周公的輔佐(攝政)。著者所作的詳細考論又表明:史家的考證工作不應在瑣屑問題上糾纏此是彼非,而應著眼于重要事件或歷史的大關節點下功夫,以有利于解決關鍵性問題。此處的考證又緊緊聯系到“周代之宗法制度亦自周公時得以完成”(44),理由也在于此。著者進而暢論:“大宗為君而變為長子繼承制,自周公始確立。”“由兄弟相及變作長子繼承,也并非輕而易舉,周公之歸政與成王之嗣王,中幾經周折,遲之又遲的過程中,我們可以看到當時改革之艱難過程。”“宗周三百多年的發展迅速,春秋戰國時之燦爛光輝的文明,沒有西周的淵源,沒有周公的改革是很難想象的。”(45)這些都成為西周史研究的寶貴創新觀點,是著者在精當考證基礎上提出的卓識。二是在考證方法運用上楊向奎也有重要的推進,基于“二重證據法”而提出“三重證據法”,即將運用民族學資料也擺在重要地位。該書論述武王伐紂前歌后舞,古代禮儀中的冠禮、婚禮、外交聘享禮儀等,分別采用了《華陽國志》對古代“巴師勇猛,歌舞以凌”,以及當代學者汪寧生、陳高華等人論文中提供的少數民族習俗史料,和周邊少數民族與中原朝廷交聘往來的史料,互相參證,使其論述更加生動,更具歷史感。三是論證孔子賦予禮樂以新含義,使禮樂文明達到新境界。這一界定,同樣是從豐富史料的辨析和綜合,包括從殷商到周初及春秋戰國關于天命、禮儀、習俗的變化,關于孔子與《詩》《書》《易》的關系,關于墨子、荀子等人對“儒者”的不同看法的比較等項,進行考證、評析之后而得出的,所言誠可謂如洪鐘大呂:“君子要有淵博的知識而以客觀的規范行為來約束自己,是孔子作為一個教育家的宗旨,所以說,‘夫子循循然善誘人’,‘博我以文,約我以禮’。孔子之所謂‘禮’已非原始之禮,他賦禮樂以新含義,從此使傳統的禮樂文明,達到一個新境界,儒家本身也得到一次改造,過去的儒近于巫祝,執行相禮的職業,為人所譏,是小人儒,此后小人儒變為君子儒,而儒家提倡的禮樂文明與中國傳統的封建文化成為不可分割的統一體。”(46)這些認識標志著古代禮樂文明研究體系的新突破,精彩確當,啟迪后人。《宗周社會與禮樂文明》確實向我們展示出既重視理論指導、又重視考辨分析二者相結合的成功學術風范。

林甘泉是歷史研究所第二代學者中很有代表性的人物,他進所從事研究工作甚早,著述甚豐。這里僅就他晚年重要專著《孔子與20世紀中國》加以考察。林甘泉是古代史專家,尤以研究中國古代經濟史、土地制度史著名,而他卻承擔了這樣一個近現代思想史、學術史的項目,離開他原先專擅的領域甚遠,實則是迎接一場很大的挑戰。尤其是,《孔子與20世紀中國》這一題目問題復雜,意見分歧,又要涉及許多當代學者的見解,指陳得失,還有不少是與現實關聯密切的問題,因而無論在史料掌握上、或在理論駕馭能力上,都有很大的難度。是一位正直學者強烈的使命意識,驅使他接受這一挑戰。為了正確評價孔子這位文化巨人的思想學說和當代價值,要對幾乎貫穿20世紀大半個歷程尊孔與批孔的陡起陡落、毀譽交錯的起伏變遷給予科學的評價。為此,該書力戒空論,立意高遠,打開目錄,視角新穎、提煉精辟的章節標題,如《辛亥革命前尊孔與反尊孔的思想論爭》《民國初年的尊孔復古鬧劇》《五四新文化運動與批孔狂飆》……一一躍入眼簾,使人一新耳目。全書的論述,既有高屋建瓴、系統貫通的格局和氣勢,又有縝密的分析、深入的考辨。而著者之所以能做到這一點,關鍵在于下了極大功夫搜集豐富的史料,而使立論具有堅實的基礎。首章第一節《孔子的形象是怎樣被神化的》,論證孔子從所處的春秋時代到西漢時期地位、形象的變化,即引了《論語》(《顏淵》《述而》等篇)、《孟子》(《公孫丑》《盡心》)、《春秋公羊傳》、《史記》(《孔子世家》《高祖本紀》《陸賈列傳》《叔孫通列傳》)、《韓詩外傳》、《法言》、《漢書》(《高帝紀》《儒林傳》《董仲舒傳》《元帝紀》)。論證孔子地位從三國以后至明清的變化,同樣廣泛引用史料,包括《后漢書》《晉書》《舊唐書》等,這一節引用典籍文獻即有38種(篇)之多。又如,第五章中《陳獨秀對孔教和尊孔派的批判》一節,引用的著作、文章、書信就共計17種。正因為著者做到詳細占有材料,廣泛、審慎地使用,才保證該書的論述切實可靠、恰當、全面,反映了歷史的本來面目。這是該書在論述和考證上的第一個特點。

第二個特點是,出色地發揚了馬克思主義史家“理論與功力并重、史識與考證兼長”的傳統,對于涉及思潮、事件的緊要之處,都力求舉出確切的史實根據,進行精審的考辨。關于五四新文化運動的功過如何評價,就是一個關鍵性問題。著者強調必須依據事實作辯證的分析,充分肯定新文化運動的歷史功績:“五四新文化運動為我國近代的文化革命和政治革命建立了偉大的功勛。沒有新文化運動,孔教會要求定孔教為國教的政治訴求可能就會得逞,繼袁世凱、張勛之后中國可能還會出現第三次帝制復辟,婦女在貞節的名義下被剝奪生存權利的慘劇還會不斷發生,中國的社會進步不知道還要滯后多少年。”因此歷史證明:“五四新文化運動是中國人民思想解放和社會進步的光輝里程碑。”(47)這一歷史地位根本不容懷疑。他又論述五四新文化確實存在批判過激和片面性的缺點。“陳獨秀指出只有政治上的共和革命是不夠的,還需要批判儒家的綱紀倫常,進行思想上的革命,這個認識并沒有錯。但是他認為兩千多年的封建禮教皆本之‘孔子之道’,因而把批判的火力集中對準孔子,這卻是一種缺乏歷史主義的思想方法……孔子說:‘君使臣以禮,臣事君以忠。’這與后世封建專制制度高度發展條件下所謂‘君要臣死,臣不得不死’的觀念就有很大的區別。”(48)片面性問題應當作為經驗教訓加以總結,但是,“不能因此而否定批判舊思想、舊道德、舊文化的必要性和正當性”(49)。著者又舉出有力的證據,證明新文化運動沒有造成中國文化的“斷裂”。“20世紀中國學術史的發展,恰恰說明正是五四新文化運動的興起,使傳統文化的整理和研究開創了前所未有的新局面。”“20年代和30年代,在新文化運動思潮的影響下,我國學術界關于儒家思想和先秦諸子的研究,擺脫傳統經學和子學的僵化框架,開拓了新的視野,出版了一批至今仍為學界所稱道的哲學史和文化史著作。與此同時,北京大學、清華大學和其他高等學府相繼成立國學研究部門,開設有關傳統文化的多門課程。繼商務印書館大型古籍叢書《四部叢刊》之后,中華書局出版了《四部備要》。商務印書館還出版了《四庫全書珍本》《叢書集成》和面向廣大讀者的《國學基本叢書》和《國學小叢書》。有關國學的整理、研究和出版風氣之盛,被有的學者贊嘆為‘國學之黃金時代’。這一時期學術界和文化界所展開的一些爭論,如關于《古史辨》的討論,關于東西文化的討論,關于‘中國本位的文化建設’的討論,關于文學革命的討論,關于整理國故的討論,關于讀經問題的討論,可以說都與探討傳統文化的繼承有關。討論的參加者雖見仁見智,意見并不一致,但就連主張文化建設要‘全盤西化’的人,也并沒有完全否定傳統文化的價值。”(50)而在中國馬克思主義史學家中,郭沫若出版《中國古代社會研究》一書,在自序中就非常推崇王國維、羅振玉對中國文化的整理功夫,所以他做的工作“并沒有否定‘整理國故’的重要性,而是豐富了‘國故’的內容”(51)。因此結論自然是:五四運動領導人在當時“不免犯片面性和絕對化的錯誤。但是新文化運動并非像有些人所說的‘全盤化反傳統’,更沒有使中國的傳統文化‘斷裂’”(52)。

有關著名學者在時代思潮中對孔子學說持何種態度,以及對后人的啟示,著者也都舉出確鑿事實并作精到評析。如指出郭沫若認為孔子的“道”有進步意義。“孔子把老子的思想和殷周的傳統思想加以融和,他避去了老子的‘道’這一名稱,而挹取了他的精神,對于向來的天另外加了一番解釋。孔子說:‘天何言哉?四時行焉,百物生焉。’這個‘天’其實只是自然,或自然界中的理法,和舊時的有意想行識的天是不同的。這在天道觀的歷史上是一個進步。”(53)又指出郭沫若認為,孔子思想體系的核心是“仁”,仁的含義是克己而為人的一種利他的行為,簡單一句話,就是“仁者愛人”。“和有些史學家認為‘人’有等次性的理解不同,郭沫若強調孔子所說的‘人’是人民大眾……郭沫若認為,‘這種由內及外,由己及人的人道主義的過程,應該就是孔子所操持著的一貫之道’。”“這種所謂仁道,很顯然的是順應著奴隸解放的潮流的。這也就是人的發現。”(54)并認為,在當時國民黨統治區的政治環境和就馬克思主義史學陣營中的同志關系來說,要堅持自己與眾不同的學術見解,卻也是需要有一定理論勇氣的。又如,通過對錢穆《國史大綱》《中國文化史導論》等論著的深入考辨,肯定其評價孔子的核心論點,同時指出其失于膚淺之處,并表揚其晚年看法的進展。顯然,著者只有恰當地掌握了正確評價思想史上優絀得失的標準與方法,以客觀態度全面地了解其學說主張,才能做到像上述那樣,提出商榷意見,同時又看到其后來觀點的發展,特地予以表彰。

從方法論角度論述史實辨偽和慎重評價的原則,是該書的又一特點。該書結束語部分專設一目:“‘真孔子’與‘假孔子’:研究孔子及其思想的方法論問題”,總結了若干方法與要領,對我們從事深入研究和精當考證很有啟發意義。評價孔子思想,首先必須對史料可靠性之程度有清醒的認識。著者認為:“我們能夠據以研究孔子的史書,即使是學者們通常認為比較可靠的史書,其真實性也是相對的而不是絕對的。”按照可靠性程度,實際上有四個等級,依次是:研究孔子生平和思想的第一手材料,有《論語》《左傳》《孟子》和《史記》的《孔子世家》等;《六經》與孔子有密切的關系,但究竟是什麼關系,至今仍是懸案;《墨子》《莊子》《荀子》《韓非子》等書中有若干關于孔子的材料,但有些敘述帶有故事的性質;《孔子家語》傳說是孔子門人所撰,《漢書·藝文志》雖有著錄,但今本被有的學者認為是三國曹魏時王肅的偽作。“上述這些史書,許多學者通常在研究孔子及其思想時都需要引用,但它們顯然又不同程度地摻雜一些失實甚至造假的史料。《史記·孔子世家》所載孔子事跡,真偽雜糅,前人多已指出。即以最具史料價值的《論語》而言,因系孔子弟子或再傳弟子所記,而非孔子本人著作,也不能盡信為實。傳世文獻不盡可信,但這并不影響我們在研究工作中加以使用。問題是在引用時要加以識別,去偽存真……先秦諸子和《史記》等書關于孔子的事跡和言論有些是失實或者是不可信的,但不能因此說先秦諸子和司馬遷偽造了一個‘假孔子’的形象。就研究孔子的方法論而言,辨別有關孔子史料的真偽,與判斷文化史、學術史上的真假孔子,是屬于不同層次不同性質的問題,不能畫上等號。如果把古書中關于孔子事跡和言論的不實記載都用‘假孔子’來加以概括,中國文化史、學術史上的‘假孔子’就會滿天飛,真假孔子反而莫辨了。”(55)西漢末至東漢初的緯書,就塑造了一個神化和妖魔化的假孔子形象,“他生有靈異,長大成人后能預言和作法,是方士和儒生適應當時封建地主階級政治斗爭需要而捏造出來的先知”(57)。以此即可證明:在正確理論指導下,聯系歷史環境,綜合各種史料分析探討,才能求得不同時期孔子學說演變的真相,而這一切工作首先必須以對史料認真甄別、精當考辨為基礎。著者能從方法論角度進行總結,是其研究工作的升華,也是貫徹優良學風的體現。《孔子與20世紀中國》一書之所以成為足以傳世的力作,就因為著者出色地做到了科學研究應當具備的各項要求。

以上三位學者的學術輩份有別,治學專攻領域不同,卻又具有共同的特點,即識見與功力兼具,既重視理論指導、又注重充分占有史料和嚴謹考辨,這種情況是偶然的巧合嗎?當然不是。他們同是歷史研究所的學術名家,張政烺、楊向奎兩位前輩是建所初期的學術帶頭人,林甘泉雖然是第二代學者,但也進所甚早,對該所學術研究也有開拓之功,在他們身上所顯示的共性,正是這個學術團隊的共同品格,而這也恰是新中國成立后這一特定的學術環境的產物。歷史研究所的學風建設是由三個有力的因素促成的:一是自覺貫徹馬克思主義理論的指導;二是中華文化精華長期熏陶;三是對20世紀新歷史考證學成就的繼承。不僅這三位學者,還有歷史研究所其他多位學者,在他們身上都能找到這種學術共性。我們從近70年這一研究團隊發展的歷史,可以強烈地感受到學科建設前后相承的治學理念、方法和風格,因此自1954年歷史研究所創建以來,從中華文明起源、殷商史研究開始,直到清史研究,諸多領域都相繼取得顯著創獲,其內在推動力也在于此。2004年歷史研究所建所50周年之際編了一本紀念文集,書名為《求真務實五十載》,引人注目地表明對這一學科建設思想遺產的高度認同和自覺總結。歷史研究所是全國古代史領域最高科研機構,其成就對于全國古史研究者有導向作用。歷史研究所幾代學人近70年的辛勤努力,對“理論與功力并重”學術特色的推進和發揚共同作出貢獻,實屬不易!對此值得作為一個重大課題進行探討,從中得出的理論成果定能大有益于整個學術界。

五 結語

本文以“馬克思主義史家與歷史考證”這一新視角對上述四項內容進行梳理和闡釋,誠有重要的學術價值和理論意義。一是學術史的發展證明了:馬克思主義史學和新歷史考證學,雖然二者風格殊異,但在治史宗旨上又有相通之處。馬克思主義史學要求以社會生產方式變革的理論指導歷史研究,其目的即在揭示人類社會的真實進程,是為了“求真”;歷史考證學以“無征不信”為治史信條,其目的也在于“求真”。二是進行這一理論“溯源”意義重大,使我們擺脫二者根本對立、互相隔絕的認識誤區,而找到它們作為歷史學不同演進階段的學術流派在治史宗旨上相通之處,以此破除以往的誤解。譬如,兩大學術流派何以都強調廣搜史料和嚴密考辨,唯物史觀學派又為何具有“實事求是”的科學品格,為何對考證學家的成就高度贊賞;而考證學派又為何視其本身與唯物史觀學派是“下學”與“上達”的關系,認為唯物史觀的原理“對于史事的了解,實在是有很大的幫助”,而且一大批新考證學者在新中國成立后,為何會自覺地接受唯物史觀指導;諸如此類的問題,遂得迎刃而解!當然,這要對與重要歷史事件、背景相關的史實作精審考證,而反對煩瑣主義。三是正是因為新考證學派與馬克思主義學派各展風采、平行發展又互相推重,才使20世紀中國史學的發展波瀾壯闊,成果豐碩。考證學者重視運用新史料,馬克思主義史家又何嘗不是對此倍加珍惜,將之作為擴大研究領域、推進學術工作的重要契機呢?這里再就出土文獻研究對學術工作的推動作用舉出例證。

20世紀初年,四大考古資料(甲骨文、敦煌文書、漢晉簡牘、明清內庫檔案)的發現,成為推進新歷史考證學發展的大事件,由此催生了新學科、新領域和大量新成果。20世紀初年以后,在我國西北地區先后多次發現了許多有關古代邊防、地理、制度等項重要記載的漢晉簡牘,有力地推動了古代邊疆史、軍事史和制度史的研究,因而一再為學術界所矚目。而在古代歷史敘事領域,此后也有了重要的機遇,這就是從20世紀70年代以來,在湖南、湖北、山東等多處考古地點先后有寶貴的簡帛史料出土,展現出先秦時期史學發展的多方面新面貌。以前,我們研究、評價先秦歷史編纂學成就的主要依據只限于《尚書》《春秋》《左傳》《國語》等傳世文獻,如今,有了這批新發現的珍貴簡帛史料,遂使我們對于先秦歷史敘事的體裁類型、記事特點、華夏民族發達的歷史意識、古代史官記載與私家記載的關系等項的認識,向前大為推進。如戰國楚簡《系年》,經學者深入考辨和探討,就大有所獲。《系年》是2008年入藏清華大學的一批戰國竹簡中記載完整的一部先秦史學著作,由138支簡構成,共3875字,是目前為止已發表單篇竹書中最長的古書。全篇內容自武王克商開始,一直寫到楚悼王時期三晉與楚大戰,楚師大敗,被專家稱為是一部完整的、未見記載的先秦史書。“系年”的標題,是整理者根據當時對簡文內容的理解所加。研究者根據這批竹書所載歷史事件,推測其成書年代大致在戰國初中期的楚肅王或宣王時期。(57)從歷史編纂學視角考察,其主要意義在于:既進一步證明編年體在先秦時期的盛行,又證明了早在中國歷史編纂學的奠基時期就顯示出編纂風格的多樣性。不僅《春秋》《左傳》《竹書紀年》《編年紀》都是編年體,《系年》也基本上是編年體裁,這就進一步證明以時間維度觀察和記載歷史,是人類最早運用的思維模式。《系年》的主體部分是記載春秋時期歷史,它沒有《左傳》那樣敘述詳細、內容豐富,但卻備載春秋時期的重大事件,而且脈絡清晰,記載簡略。除了以春秋史為主體外前后又兼顧了西周以及戰國初期歷史,體現了歷史的連續性,這種編纂形式同樣體現出史家的歷史見識。《系年》與《春秋事語》相比較,內容遠為豐富,而又不直接發表議論,作者的鑒戒意識完全寓含于敘事之中。再與出自家族記載的《編年紀》相比較,《系年》不僅記載的年代更加久遠,而且格局也宏大得多。(58)這種歷史敘事的多樣風格又恰恰是中華民族祖先具有發達的歷史意識的明證。上述認識啟發我們,在當前,重視對出土文獻的考辨、闡釋,對于推進學術研究確有重要意義。

不論是堅持以唯物史觀普遍真理與中國歷史實際相結合,還是廣搜材料、精審考證、科學治史,我們都有悠久的優良傳統。對此增強自信,大力發揚,我們就必定能迎來新世紀史學更大的輝煌!

注釋:

①馬克思:《〈資本論〉第一卷第二版跋》,《馬克思恩格斯全集》第23卷,北京,人民出版社,1972年,第23頁。

②恩格斯:《自然辯證法》,《馬克思恩格斯選集》第3卷,北京,人民出版社,1995年,第469頁。

③《列寧全集》第28卷,北京,人民出版社,2017年,第364頁。

④《漢書》卷五三《景十三王傳》,北京,中華書局,1962年,第2410頁。

⑤[清]王鳴盛著,黃曙輝點校:《十七史商榷·序》,上海,上海書店出版社,2005年,第1頁。

⑥陳其泰主編:《20世紀中國歷史考證學研究》,北京,北京師范大學出版社,2005年,第476頁。

⑦郭沫若:《郭沫若全集》(歷史編)第1卷,北京,人民出版社,1982年,第8頁。

⑧郭沫若:《郭沫若全集》(歷史編)第2卷,北京,人民出版社,1982年,第6頁。

⑨郭沫若:《郭沫若全集》(歷史編)第1卷,第304頁。

⑩侯外廬:《中國古代思想學說史》“自序”,沈陽,遼寧教育出版社,1998年,第2頁。

(11)侯外廬:《韌的追求》,北京,三聯書店,1985年,第225頁。

(12)白壽彝:《白壽彝史學論集》,北京,北京師范大學出版社,1994年,第383-385頁。

(13)顧頡剛:《古史辨》第4冊“序言”,上海,上海古籍出版社,1982年,第6頁。

(14)顧頡剛:《戰國秦漢間人的造偽與辨偽》“附言”,《古史辨》第7冊上編,第64頁。

(15)呂思勉:《史學與史籍七種》,上海,上海古籍出版社,2009年,第37-38頁。

(16)《郭沫若全集》(歷史編)第1卷,第38頁。

(17)《郭沫若全集》(歷史編)第1卷,第41頁。

(18)《郭沫若全集》(歷史編)第1卷,第46-47頁。

(19)《郭沫若全集》(歷史編)第1卷,第96頁。

(20)《郭沫若全集》(歷史編)第1卷,第116頁。

(21)嵇文甫:《評郭沫若〈中國古代社會研究〉》,《大公報》1931年10月12日,后收入《嵇文甫文集》(上),鄭州,河南人民出版社,1985年,第243頁。

(22)張蔭麟:《評郭沫若〈中國古代社會研究〉》,《大公報·文學副刊》1932年1月2日。

(23)唐蘭:《兩周金文辭大系圖錄》序,《唐蘭全集》(一),上海,上海古籍出版社,2015年,第324-325頁。

(24)范文瀾:《中國通史簡編》(修訂本)第1編,北京,人民出版社,1955年,第181-184頁。

(25)《吳承仕文錄》,北京,北京師范大學出版社,1984年,第1-10頁。

(26)莊華峰編纂:《吳承仕研究資料集》,合肥,黃山書社,1990年,第289頁。

(27)《蒙文通文集》第2卷《古族甄微》,成都,巴蜀書社,1993年,第299頁。

(28)《蒙文通文集》第2卷《古族甄微》,第312頁。

(29)《蒙文通文集》第2卷《古族甄微》,第302頁。

(30)《蒙文通文集》第2卷《古族甄微》,第302-303頁。

(31)李一氓:《讀〈越史叢考〉》,《讀書》1984年第4期。

(32)此文系譚氏先于1961年在復旦大學所做學術報告,次年修改后發表。

(33)譚其驤:《長水粹編》,石家莊,河北教育出版社,2000年,第490、498頁。

(34)譚其驤:《長水粹編》,第505-506頁。

(35)譚其驤:《長水粹編》,第516-517頁。

(36)相關研究見于楊振紅《漢代自然災害初探》,《中國史研究》1999年第4期;王子今《物澤天華與生態變遷——秦漢時期的生態環境考察》,《中國社會科學報》2011年12月15日第12版。楊文認為譚先生的論文“是歷史地理學和災害學的一項重要成果”,同時又提出西漢時期河患頻繁發生與文帝至元帝期間氣候異常波動(寒冷天氣頻繁出現)直接相關的觀點。

(37)張政烺:《古代中國的十進制氏族組織》,《張政烺文史論集》,北京,中華書局,2004年,第277-313頁。

(38)張峰:《張政烺的學術道路與治史風格》,《中國史研究》2015年第2期。

(39)安作璋:《求實求真老而彌篤》,載《慶祝楊向奎先生教研六十年論文集》,石家莊,河北教育出版社,1998年,第751-752頁。

(40)楊向奎:《宗周社會與禮樂文明》,北京,人民出版社,1992年,第136頁。

(41)楊向奎:《宗周社會與禮樂文明》,第160頁。

(42)楊向奎:《宗周社會與禮樂文明》,第155頁。

(43)楊向奎:《宗周社會與禮樂文明》,第158頁。

(44)楊向奎:《宗周社會與禮樂文明》,第158頁。

(45)楊向奎:《宗周社會與禮樂文明》,第158-159頁。

(46)楊向奎:《宗周社會與禮樂文明》,第393頁。

(47)林甘泉:《孔子與20世紀中國》,北京,中國社會科學出版社,2008年,第480頁。

(48)林甘泉:《孔子與20世紀中國》,第478頁。

(49)林甘泉:《孔子與20世紀中國》,第479頁。

(50)林甘泉:《孔子與20世紀中國》,第479頁。

(51)林甘泉:《孔子與20世紀中國》,第480頁。

(52)林甘泉:《孔子與20世紀中國》,第481頁。

(53)林甘泉:《孔子與20世紀中國》,第253頁。

(54)林甘泉:《孔子與20世紀中國》,第255頁。

(55)林甘泉:《孔子與20世紀中國》,第482-483頁。

(56)林甘泉:《孔子與20世紀中國》,第483頁。

(57)也有學者根據其文字特點得出《系年》形成于戰國早期的結論。

(58)參閱李學勤《〈系年〉出土的重要意義》,《邯鄲學院學報》2011年第4期;晁福林《清華簡〈系年〉與兩周之際史事的重構》,《歷史研究》2013年第6期;李守奎《一部古史探新知——清華簡〈系年〉的價值及意義》,《人民日報》2016年1月24日;陳其泰主編《中國歷史編纂學史》第1卷第6章《出土文獻與歷史敘事》,北京,國家圖書館出版社,2018年。

來源: 《中國史研究》2021年第2期

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/365325.html