陰陽兩綱,制定辨訣

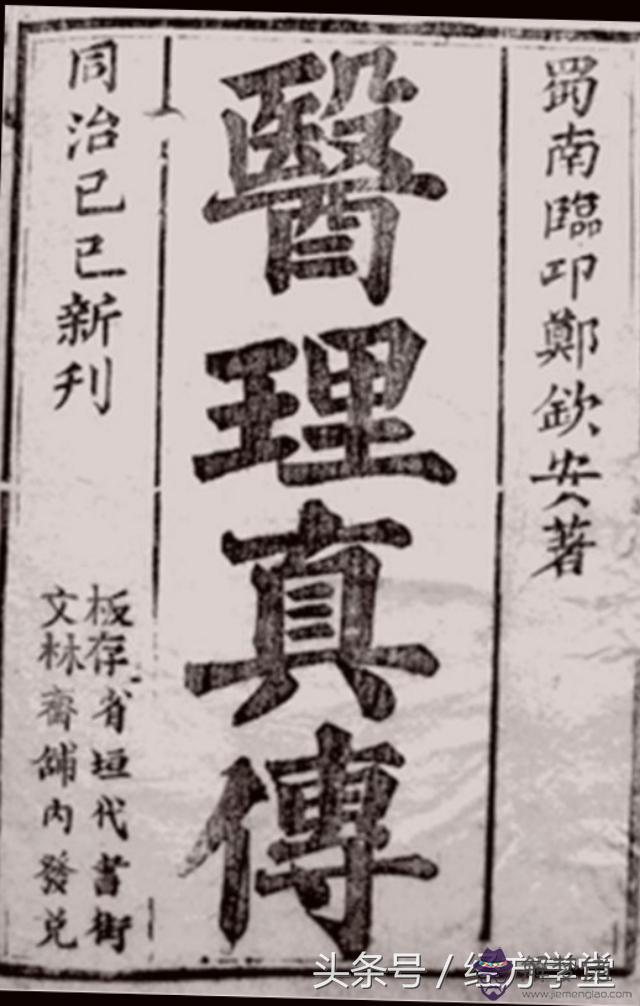

既然“認證只分陰陽”“功夫全在陰陽上打算”,那麼,臨床辨認陰陽就是頭等大事了。鄭氏在《醫理真傳》自序中開宗明義,就強調陰陽辨證的地位和作用:“醫學一途,不難于用藥,而難于識證。亦不難于識證,而難于識陰陽。”他認為,“識陰陽”是診病最重要的課題。 但是,“陰虛與陽虛,俱有相似處,學者每多不識,以致殺人”(《醫理真傳·卷一》)。那就應該制定、掌握判別陰陽的標準,鄭欽安又稱之為“陰陽實據”。

那麼“陰陽實據”在哪兒呢?“三陰與三陽,病形各殊,三陽不足之證,所現純是陰色,為其陽不足而陰有余也;三陰不足之證,所現全是陽色,為其陰不足而陽有余也,此辨認陰虛、陽虛之切法也。”(《醫理真傳·卷三》)這是區分陰陽的綱領,簡單說來,陰證所現“純是陰色”,鄭氏經常又稱為“陰象”“寒形”;陽證所現“全是陽色”,鄭氏又稱為“火形”“熱象”。為此,鄭欽安總結了“辨認陰虛、陽虛要訣”,亦即“陰陽辨訣”,作為辨認陰證、陽證的綱領,簡明扼要而頗切實用。

哪些是判斷陽虛證的“陰色”“陰象”?在“辨認一切陽虛證法”中,他指出:“陽虛病,其人必面色唇口青白無神,目瞑蜷臥,聲低息短,少氣懶言,身重畏寒。口吐清水,飲食無味,舌青滑或黑潤青白色,淺黃潤滑色,滿口津液,不思水飲,即飲亦喜熱湯,二便自利。脈浮空,細微無力,自汗肢冷,爪甲青,腹痛囊縮,種種病形,皆是陽虛的真面目,用藥即當扶陽抑陰。”應該指出,鄭氏所謂陽虛,既指虛寒,也包括實寒。

哪些是判斷陰虛證的“熱象”“火形”呢?在“辨認一切陰虛證法”時說:“凡陰虛之人,陽氣自然必盛。外雖現一切陰象,近似陽虛癥,俱當以此法辨之,萬無一失。陰虛病,其人必面目唇口紅色,精神不倦,張目不眠,聲音響亮,口臭氣粗,身輕惡熱,二便不利。口渴飲冷,舌苔干黃或黑黃,全無津液,芒刺滿口,煩躁譫語;或潮熱盜汗,干咳多痰,飲水不休,六脈長大有力,種種病形,皆是陰虛的真面目,用藥即當益陰以破陽。”兩相對比,“陰色”“陰象”與“熱象”“火形”,確如鄭氏所說,“陰陽二證,判若眉列”。同樣應該指出,鄭氏所謂陰虛,既指虛熱,也包括實熱。

為簡明起見,作者綜合鄭氏論述,按“舌脈、神色、口氣、二便”為綱,將其歸納如下:

陽虛:

舌——舌青滑,或黑潤青白色,淺黃潤滑,強調舌潤滑不燥;

脈——脈浮空或細微無力;

神——目瞑蜷臥,無神,聲低息短,少氣懶言;

色——面色唇口青白,爪甲青;

口氣——必口吐清水,飲食無味,滿口津液,不思水飲,即飲亦喜熱湯;

二便——二便必自利。

陰虛:

舌——舌苔干黃或黑黃,全無津液,芒刺滿口;

脈——脈息有神,六脈長大有力;

神——其人煩躁,精神不倦,張目不眠,聲音響亮;

色——面目唇口紅色;

口氣——口臭氣粗,口渴飲冷,飲水不休;

二便——尿黃便秘,二便不利。

鄭欽安是如何憑著“陰陽辨訣”來判分各種病癥的陰陽屬性呢?在《醫理真傳》卷

二、卷三中,他分別列舉3l條陽虛病癥、29條陰虛病癥,采取問答形式,一癥一解,詳加論證,“以便學者參究”。下面舉例證明之: 比如眩暈:“眩暈一癥,有上實下虛者,有上虛下實者,有清陽不升者,有濁陰上干者,有夾虛風者,有夾虛火者,有臟腑偏盛而致者,種種不一。括其旨歸,總不出陰陽二字……其人面白無神,飲食減少,二便自利,困倦欲臥,喜熱畏冷……脈浮無力而空,諸如此類,都屬陽虛……察其人精神不衰,舌黃喜冷,飲食易消,二便短少……脈實有力而長,諸如此類,都屬陰虛火旺上干所作。”(《醫理真傳·卷三》) 論眼科諸癥:“目癥有云七十二癥,有云

三百六十種,名目愈多,旨歸即晦。今為之總其大綱,括以陰陽兩字為主,余不足錄。陽癥兩目紅腫,羞明,眵翳障霧,赤脈貫睛,目淚痛甚,小便短,大使結,喜冷飲是也;陰癥兩目微紅,而不羞明,即紅絲縷縷,翳霧障生而不覺痛甚,二便如常,喜飲熱湯者是也。”(《醫理真傳·卷四》)

陰陽辨訣,意義重大

鄭欽安制定的陰陽辨訣,等于給了我們衡量陰陽的兩把尺子。即使用高校講義衡量,陰陽辨訣都沒有出格的地方,陰證什麼樣,陽證什麼樣,舌、脈如何,氣色如何,哪本講義都這麼講,絕非鄭欽安標新立異,更未離經叛道,我們說它是“中醫正統正脈”,也正因為這一點,下面的立論就有了基礎。

那麼,這一陰陽辨訣有什麼意義?它是鄭氏對陰陽學說的豐富與發展,具有非常重要的作用。他非常重視這個辨訣,稱之為“辨認陰虛陽虛之切法”,強調“學者先要學此手眼”,“陰虛、陽虛辨認不可不澈,上卷辨認法(指陰陽辨訣),切切熟記”(《醫理真傳·卷四》)。

掌握陰陽辨訣,治病“便可超人上乘,臻于神化”(《醫法圓通·卷三》);“握定陰陽辨訣治之,決然不錯”(《醫法圓通·卷二》);“挈定陰陽實據治之,發無不中”(《醫法圓通·卷一》)。“發無不中”“決然不錯”,說得何等堅定!畢生研究火神派的唐步祺先生稱贊鄭氏“陽虛陰虛辨證綱要……最切實用”,確為心得之語!

作者體會,學習鄭欽安學說,首先分清陰陽,辨明了真假,才有登堂入室之感,深感陰陽辨訣確實“最切實用”,也是學習中醫首先要解決的問題。

八字箴言,辨認陰火

臨床上見到“滿身純陰”之證,證候單純,辨識并不困難。

關鍵是陽虛之證有很多變化,引發諸多假熱之象,甚至“腫痛火形”,如口瘡、牙痛、咽炎、發熱、皮膚病等,“多有與外感陽證同形”,“往往稱為陰虛火旺”,極易惑人。明·陶節庵稱:“自然陰證人皆可曉,及至反常則不能矣。如身不發熱,手足厥冷,好靜沉默,不渴,泄利腹痛,脈沉細,人共知為陰證矣。至于發熱面赤,煩躁不安,揭去衣被,飲冷脈大,人皆不識,認作陽證,誤投寒藥,死者多矣。”(《傷寒六書》)他說的“自然陰證”當指純陰之證,“及至反常”則指見有陰火之象。劉渡舟教授亦說:“少陰寒盛之極則有格陽之變,而見反常之象,往往使人難以辨認。”總之,是“三陰上逆外越”引起的種種假熱之象,“變證百出”,致人迷惑。鄭欽安勘破陰霾,辨偽存真,稱之為陰火。這才是其學術經驗中最獨到、最精華的部分,后面我們將詳加論述。 《醫理真傳·卷四》

“欽安用藥金針”說:“予考究多年,用藥有一點真機與眾不同。無論一切上中下諸病,不問男婦老幼,但見舌青,滿口津液,脈息無神,其人安靜,唇口淡白,口不渴,即渴而喜熱飲,二便自利者,即外現大熱,身疼頭痛,目腫,口瘡,一切諸癥,一概不究,用藥專在這先天立極真種子上治之,百發百中。

若見舌苔干黃,津液枯槁,口渴飲冷,脈息有神,其人煩躁,即身冷如冰,一概不究,專在這先天立極之元陰上求之,百發百中。” 這段話堪稱鄭欽安全部著作中最重要、最精彩的一段論述,在其著作的標題中冠以“欽安”字體者,僅此一例。

它歸納了鄭氏對陰陽辨訣的精辟認識,其玄機在于:在陰證前提下(舌青,滿口津液,脈息無神……),“即外現大熱,身疼頭痛,目腫,口瘡,一切諸癥,一概不究”——不被這些假熱、假象所迷惑,一律專主扶陽;反之,專主益陰。

病人的整體表現是“陰象”“陰色”“寒形”,局部表現的若干火熱之癥,屬假象、假火。形象些說,就像萬綠叢中一點紅或幾點紅,大背景是陰暗之象,局部有點“腫痛火形”,要“一切諸癥,一概不究”。不能因為這一點紅或幾點紅,就說整個大草原都是紅色的。遺憾的是,今天,我們很多人都在犯這種以偏概全、以假亂真的錯誤。 這里“一切諸癥,一概不究”,是勘破陰火的八字箴言,也是貫徹陰陽辨訣的心法。照此用藥,無論陰證陽證,療效都是“百發百中”,說得何等自信!此老這一“考究多年”的“用藥真機”,就是建立在陰陽辨訣、八字箴言的基礎上。

舉例為證:

■五官陰火:作者曾治李某,男,55歲,干部。口腔、舌邊、嘴唇潰瘍反復發作三1年,此起彼伏。伴有鼻腔燎灼感,咽痛色紅,偶有耳鳴時脹或目赤,胃時脹痛,便黏,尿黃,舌淡胖潤,脈浮滑無力寸弱。患者系中醫“票友”,早年患過肺結核,素來研究中醫,自以滋陰之品多方治之不效,經人介紹來診。告以舌脈所示乃是陽虛而非陰虛,所現五官腫痛火形皆系假火,陰盛逼陽上浮所致,滋陰治法是南轅北轍。當以溫潛治之,處以潛陽封髓丹加味: 砂仁25g,附子30g(先煎1小時),龜板10g,黃柏15g,肉桂10g,炮姜20g,牛膝15g,磁石30g,麥芽30g,茯神30g,炙甘草30g。 7劑后,口舌、嘴唇潰瘍及咽痛均消失,余癥亦減,自覺精力增加。患者述稱,戰戰兢兢地服用熱藥,未料效果這樣好,守方調理半月,諸癥若失,以附子理中丸善后。

■口苦:一般都按心火論治,五味中苦味屬心,亦為少陽病主癥之一,多從少陽證用柴胡劑,或清心瀉火之劑。作者曾治侯某,男,40歲。口苦半個月,沒精神,容易發怒,余無異常。形瘦,自幼手足發涼,畏冷,經營鮮蘑,需要出入冷庫。舌淡胖潤,苔略黃,脈左沉關浮,右弦滑寸弱。按陰陽辨訣判為陰盛陽浮,處以大回陽飲:附子30g(先煎1小時),炮姜30g,炙甘草60g,肉桂10g,7劑。 復診:口苦顯減,手足涼已溫,精神轉旺。附子增為45g,另加紅參10g,生麥芽30g,10劑。 3個月后,其妻因病來求治,談及侯患口苦未發。 形象些說,陰陽辨訣是判認陰火的照妖鏡。

寒溫之爭的試金石 金元以來,寒溫之爭一直持續不休,直至今天仍然如此。所謂寒溫之爭,是指用藥以寒涼為主,還是以溫熱為主的不同觀點,其前提則是主張火熱病多發,還是虛寒病多發,由此才引發用藥寒熱的分歧。亦即疾病發生的大多數、大趨勢究竟是什麼?這才是寒溫之爭的關鍵。雖然見仁見智,互不相讓,但孰是孰非,終歸應該有一個真相。 寒涼派劉完素主張“六氣皆從火化”,滋陰派朱丹溪倡導“陰常不足,陽常有余”,加上溫病學派的影響,都強調火熱病癥的多發性、普遍性,甚至宣揚“萬病皆火”論,至今仍有很大市場;張景岳主張“陽非有余,陰亦不足”;火神派則主張“陽常不足,陰常有余”,“陽虛之證十之七八,陰虛之證十無二三”。兩派針鋒相對,爭得難以開交。

試看:

吳天士曾治族弟坦公之尊堂40歲,患嘔吐,“以證論,不過一停飲耳”。然“醫家萬病皆云是火,一見嘔吐,更云有火,動以黃連投之”。吳氏前后至少與十個名醫過招,“有議附子大毒,不宜服者……甚至全不知醫者,亦隨聲附和,戒其勿用附子”,爭得“幾欲嘔出心肝”。“其中證變多端,費盡苦心,竭盡精力,而且擔驚受恐,為彼救活,漸次收功。忽又惑于前之名醫,幾復殺之。且三殺之,而余三救之”。

關鍵在于寒溫之爭,“每投藥之際,輒如此辯論一番,幾欲嘔出心肝”。足見當時爭論何等激烈。 又治“潛口一仆人,患傷寒已半月余矣。初起發熱,歷兩醫皆用發表藥,共五六劑,熱總不退。繼更一名醫,見其胸膈脹悶,有一塊作痛,云前藥俱錯,此是傷食,日用枳殼、厚樸、神曲、山楂、麥芽、柴胡之類,已服十余劑,更劇。

今則唇紫燥裂出血,又有兩醫人各出主見,其一要用石膏五錢、黃連一錢。又一醫人云,不如大黃五錢,一下而愈”。“歷數醫,服半月藥,未曾錯撞著一味對證藥,所謂藥傷更難醫也”。吳氏認為:“證乃寒中太陰脾經,亦甚易認。計二十日前,曾經歷五醫,俱是表表著名者,不知何故,絕無一人認得是陰證,醫至將死,而后待余以峻劑參、附救之。既救活,又群議余好用參、附,獨不識諸君絕不好用桂、附,而單好人死也耶?”(《吳天士醫話醫案集》)

事實上,幾乎所有的火神派名家都曾有過這種與溫病派激烈爭辯的經歷,在吳門溫病學派占據主導地位的江浙一帶,吳天士、鄭重光(素圃)理所當然的顯得“不合時宜”,大多時候處于少數派地位,試看《吳天士醫話醫案集》、鄭重光《素圃醫案》即知,乃至吳天士發出“曲高者和必寡,道高者謗偏多”的感慨。

究竟哪種觀點更符合實際?現在鄭欽安提供了陰陽判定的標準,用陰陽辨訣衡量一下,問題自然可以解決。我們也可以看出,吳門溫病派之所以傾向寒涼,很多時候是因為誤認假熱、陰火為實火、陽證,自然“萬病皆火”了,其源蓋出于不識陰陽辨訣之義。鄭欽安曾經大聲疾呼:此“真千古流弊,醫門大憾也”。

關于寒溫之爭又想到一段公案,滬上名醫陳蘇生(1909—1999年),早年拜鐘符卿等名醫為師,“向守其師承輕淡之術”,亦即吳門輕清學派,懸壺不久已有聲名。但其34歲時,姨丈家中先后三人罹患傷寒,陳氏自己先以“輕淡之術”“擋了一個頭陣”,毫無寸功。后遍請中西“大名醫”,結果皆以病亡告終。

一年之內,“經歷了三次教訓”,他深感負疚,決計再訪名師。后結識祝味菊,“聽得許多聞所未聞的見解”,茅塞大開,遂以35歲之年執弟子禮于祝氏門下,每晚到祝師家,質疑問難,并將師生問答整理成《傷寒質難》一書,成為祝氏入門傳人。按說,陳老先生為祝氏入門傳人,應該對陰陽至理認識得不錯。

誰想到此老晚年竟然說出:“重陰重陽只是一種宗教觀念,始終是一場糊涂官司。擅用溫補者自然強調陽重,擅用滋陰者自然強調陰重。”(《陳蘇生醫集纂要》)這話未免糊涂,似乎陰陽可以隨性而定,全無客觀標準了。關鍵恐怕還是沒掌握好陰陽辨訣的真諦,自然分不清究竟是陰虛還是陽虛了。

陰陽辨訣可以說是寒溫之爭的試金石。

作者學習欽安學說之后,首先分清陰陽,方覺真正會看病了,“此處下手,便是高一招法”,這要歸功于對陰陽辨訣的感悟,《靈樞》中提到:“明于陰陽,如惑之解,如醉之醒。”確實感同身受,辨病認證如同增加了一雙慧眼。

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/365248.html