作者|趙雅靜

編輯|孤鴿

從開播到落幕,《披荊斬棘的哥哥》以震撼的舞臺和懷舊的氣氛持續熱度,是2021年全網最火爆的綜藝之一。

而無論是對于這個制作龐大的節目,還是內娛綜藝的發展,作為舞臺總監的陳琦沅,都是舉足輕重的一個名字。

入行以來,他的幾次步伐都踩在關鍵節點上。在中國過去20余年的熒幕綜藝和選秀熱潮中,他無疑是最能反映時代變遷的窗口。

陳琦沅的傳奇個人史,也是中國娛樂工業的沉浮史。成功與挫折,都提供了一個理想主義者在日趨成熟的商業體系下進擊的樣本。

“奪命四天”在《披荊斬棘的哥哥》中,陳琦沅經歷了許多個“奪命四天”。

那是臨近公演的前四天,他在排練室與舞臺間來回周轉,現場看完彩排后,立刻回到排練室,把控哥哥們的學習進度。有時教完哥哥們已是晚上12點多,現場還在走臺。到了凌晨兩三點,舞蹈總監突然說要調整,陳琦沅會一直盯到七八點......奪命四天里,幾乎天天通宵。

“偉倫,早上好。”有幾次,他和音樂總監陳偉倫打招呼,對方覺得他看起來有些憔悴。

“Kenn哥,又熬夜了?”

“對啊,那個show在昨天制作會改完之后,我們連夜又做了......”

外人習慣于叫他“阿Kenn”或者“Kenn哥”。自2006年進入內地以來,他先后擔任《快樂女聲》《快樂男聲》《燃燒吧少年!》的舞蹈總監,以及《創造營2019》《乘風破浪的姐姐》等節目的舞臺總監。從電視素人選秀,到網綜崛起,成團類節目遍地開花,十余年中,那些現象級綜藝背后,多少都有陳琦沅的影子。

在《披荊斬棘的哥哥》(以下簡稱《哥哥》)中,他依舊擔任舞臺總監的角色,提前兩三個月就進組開會,確定“男人至死是少年”的節目調性,與陳偉倫商議選曲,完成X-Part部分的創作備案,注意機位的分配,把控舞蹈的呈現——節目中,編舞由他的公司“天舞IDG”負責。

節目播出后,每一次公演舞臺都沖上熱搜。音樂評論人耳帝談及感受:“在這樣的節目里,表演策劃是創作、舞美是創作、編曲是創作、呈現也是創作。”而陳琦沅幾乎參與到了所有環節。

陳琦沅在《哥哥》排練室(圖片由受訪者提供)

每次公演之前,節目組只有兩天時間和哥哥們開創作會。平均每一組的會議時間是1.5-2小時,最厲害的一天,“開了近16個小時”。而完成一場公演,往往需要半個月。

那是一場和時間的賽跑,困難通常在一開始就會出現。開會時,大家對舞臺的共識不統一,沒辦法,交流的時間不能省;到了現場彩排,道具和燈光還在調試,整體的效果出不來,反映在鏡頭里,就是不夠完整。

這時陳琦沅和導演組都會糾結,到底要不要改?是不是等全部到位了再看?如果選擇后者,一天又過去了。

不能等,這一天是不能等的。他們通常會選擇“預判”。這是十分冒險的做法,如果預判錯誤,第二天可能連改動的時間都沒有。每一個流程都被嚴格把控——彩排給一個小時,超過一點都不行。“但永遠有問題在發生”,只能往后壓,無限后壓,壓力也無限增大。有時哥哥們學完舞蹈,效果不如意,陳琦沅要親自上手調整。

在緊迫的時間內,完成近乎藝術品一般的舞臺創作,需要一個同樣瘋魔的藝術家。陳琦沅承擔了這個角色。和他合作創辦了“天舞IDG”的陳剛覺得他在“玩”,“這個制作的班底比較優越,所以在創作上,空間是比較大的。他玩起來非常盡興。”

相較于《乘風破浪的姐姐》(以下簡稱《姐姐》),《哥哥》的獨特之處在于引入了X-part,每首歌都留有再創作的空間。為了保底,陳琦沅團隊和導演組都會預先做一組技術創意,三方在創作會上敲定最終的呈現方案。

那是個有趣的場景。哥哥們走進會議室,通常說的第一句話是:你們有沒有什麼創意啊?導演組則反問:你們有什麼創意啊?對方繼續:你們先說。陳琦沅就把這句話再拋回去——他希望聽到哥哥們對音樂的理解與想法,以更準確地把握舞臺呈現方向。

幾個回合下來,“每次都是我們battle贏的。”

每一個舞臺的最終效果,都是三方的互相成就。《往事只能回味》的X-part中,哥哥們提出加入《甜蜜蜜》的段落,恰好導演組在技術創意中設計了原子鏡,陳琦沅便提議可以對著鏡子用肢體語言來訴說對愛情的回憶。結合自己對于音樂的理解,張智霖在鏡子前跳舞的橋段就出現了。

“當初我們回想到《阿飛正傳》,張國榮正好對著鏡子有一段舞蹈表演。”電影元素常在陳琦沅的創作中出現。在陳小春的《算你狠》個人舞臺中,陳琦沅以《小丑》里的solo段落作為參考,通過小丑在樓梯上的起舞,來展現內心的拉扯。

《算你狠》舞臺動圖

一束光打下來,陳小春一節一節地走上階梯。他是孤獨的、乖戾的、爆發的。陳琦沅期望在立意上呈現與《小丑》相反的感覺,因此結合了三個元素:抹去夸張的妝容、一把傘、破壞與燃燒。

在電影中,主角化上妝以后就找到了靈魂,但《算你狠》則試圖用抹掉妝容的動作,來抹去那個像小丑一樣的自己。表演過程中,陳小春對著鏡子一邊唱著“我真是沒什麼出息”,一邊抹,卻怎麼也抹不掉——那是他自己的設計,自我哪有那麼好拋棄?

傘則意味著一種自我保護,需要打破才能成長。在說唱部分,陳琦沅讓陳小春對著那把傘表演,“也是無形中對著以前的自己去訴說。”

最后,整個樓梯開始燃燒,構成了全場最獨特的隱喻:固有的傷痛被焚毀,舞者則在火光中重生。陳小春打開那把已經支離破碎的傘,將它安放,自己則坐于階梯之上,回望那個燃燒與殘破的場景,荒誕地唱出最后一句:

“好漢不回頭。”

較真的男人在陳偉倫的印象里,陳琦沅“非常認真”。他做事要進行充分的準備,同時又極為完美主義,最后就成了“較真”。

三四年前,陳琦沅就養成了一個習慣,日常生活中,他必須保證一天一部電影的攝入。于他而言,電影的制作精密復雜,情感細膩綿長,除劇情、人物之外,美術、燈光、構圖均可研究。“為什麼這個場景一定要在這種情緒下發生?它是現實生活中發生,還是在聯想過程中發生?這種感覺恰恰就是我們會在舞臺上應用到的。”

有了這份積累,更多電影的線索可以在《哥哥》的舞臺上被找到。《大藝術家》開始的一幕,趙文卓單獨坐在椅子上說唱的場景,是借鑒了《教父》的片段;在《當年情》舞臺中的一處老式電視機里,《英雄本色》則直接出現。

陳琦沅最近看了火遍全球的《魷魚游戲》,以劇中“123木頭人”游戲中大娃娃開槍殺人的片段為例,認為“那一剎那很直接,節奏感掌握得特別好”。他聯想起曾經看過的日本電影《大逃殺》,感嘆其“暴力美學”的精妙。這些感受最終都被陳琦沅消化,并轉化成為舞臺表現的沖擊力和表演節奏的把控力。

而更多的創作靈感來源于生活。一個很好的構圖、一條街道、一種對于音樂的感覺......所有日常的閃光剎那都會被被陳琦沅記錄下來。如枝干般生長的創意,讓他的工作變得精密。創作本身是抽象的,但陳琦沅希望盡量給到具象的呈現。此時,一張照片、一個電影截圖,便會從他的大腦中,轉移到PPT上。

2020年《乘風破浪的姐姐》,是他做舞臺工作的生涯中,第一次從幕后走向鏡頭前。他以看似評委的身份出現,評價姐姐,也被觀眾評價;和女生相處,他有顧慮,“她跟你也不熟”;參加節目的女藝人性格各異,行業經驗充沛,建立信任并不容易。

錄制現場,陳琦沅一時繃不住,哭了。他原以為自己只是去做舞臺策劃,當說了一句“我們每個節目都在創作”,眼淚就掉了下來。寧靜后來談及這個細節,評價“他真的是一個那樣的男子,會哭的男子”。

陳琦沅在《乘風破浪的姐姐》中

那份情緒最終被陳琦沅內化為個人經驗——他掌握了更健康的溝通方式。此前,他對自己的員工分外嚴厲,被大家調侃患有“恐kenn癥”。《姐姐》之后,所有人都覺得他變了,變溫和了。

事實上,陳琦沅的情緒很少在困難面前出現,解決問題永遠是最高優先級。錄制《哥哥》時,因極短的創作時間,陳偉倫有過極端焦慮的情況,發生在《跳舞街》的二次創作階段。這首由陳慧嫻演唱的復古disco舞曲,整體氣質和哥哥們較難契合。第三天就要彩排了,陳偉倫剛剛推翻了一版編曲。

那天的焦慮最終被陳琦沅撫平。休息室里,他拿出手機,給陳偉倫找了許多相似風格的參考音樂,同時用編曲軟件做beats的各種嘗試,并解釋可以與之配合的舞臺想法。兩個小時不到,一個全新的創作理念和編曲結構已經誕生。

《跳舞街》最終的舞臺布滿灰塵,陳偉倫形容其為“完全顛覆性的創作”。

同時被陳琦沅解決的還有發“小紅牌”時的糾結。都彩排最后一天了,為什麼要去打擊他們?陳偉倫說不出那樣的話,反復和陳琦沅討論,給A還是給B?對方給他做心理建設,“反正你不管怎麼說,都會有觀眾不理解你。紅牌的功能是要讓哥哥們意識到問題所在,最終能夠在舞臺上有更好的表現。”

陳偉倫(左)與陳琦沅(右)

每次發小紅牌之前,陳琦沅都要做充分的準備,甚至把要說的話寫成稿子,不停去背。在《大藝術家》的舞臺上,他為了讓趙文卓能夠呈現更好的表演狀態,一句一句地設計感覺,精確到每個眼神,甚至是手指在椅子上的抖動。“他的認真來自于在意。作為舞臺總監,他知道自己每一句話的份量。”陳偉倫告訴《博客天下》。

我領略過陳琦沅的認真。采訪結束后,他想了幾天,覺得有些話沒說透,托經紀人找到我,表達再聊一次的希望。那是一個周六,他小心翼翼地問我是不是休息,希望不會打擾到我。

合作伙伴陳剛認識他十余年,覺得他認真的性格從未變過,且適用于任何事。“玩游戲他也玩得極其得認真,有的時候你開個玩笑,”陳剛頓了頓,笑了,“他開玩笑開得都很認真。”

2006年,當時一檔大型綜藝選秀節目找到陳琦沅。那一年,他剛進入內地發展,沒有得力的幫手,只能給陳剛打電話。接近凌晨,已經睡下的陳剛,穿上衣服就出了門。

后來的故事說起來令人遺憾,因為一些意外,他們的團隊最終未被采用。陳琦沅較真起來,自費帶著團隊前往當地,在一個臨時的場地,見到了導演組,表達了舞臺創意,并親自把編舞跳給他們看。“我都已經編完了,團隊也搭建好了,你就算不用我們,我們也想親身證明給你們看,行不行沒關系。”說完便離開了。

三年后,節目改版,陳琦沅成為其舞蹈總監,并合作之今。

改變命運的電話《當年情》進入排練階段,站在一旁的陳琦沅被觸動。情緒少見地出現,這個“會哭的男人”再次眼含熱淚。

陳琦沅第一次聽到這首歌,是在小學五六年級。他記得清楚,那是香港娛樂業的鼎盛時期,是梅艷芳和張國榮的時代,再早一點,是許冠杰和鄧麗君。小學時,陳琦沅開始買卡帶,同學之間分為兩大派:喜歡譚詠麟的是一派,喜歡張國榮的是另一派。如今回想起來,他覺得“很好玩”。那時他兩個都聽,但會覺得張國榮的歌曲“有一種叛逆感在”。

童年的陳琦沅大概從未想過,自己有一天會成為他們身后的人。1990年,他以職業舞者的身份入行,合作的明星幾乎覆蓋了香港鼎盛時期的娛樂圈。每一個名字都如雷貫耳:劉德華、黎明、張學友、郭富城、梅艷芳、周慧敏、譚詠麟......張國榮也是其中一個。

陳琦沅(右一)舞者時期(圖片由受訪者提供)

跳舞這件事在他生命中突如其來地發生。初中時期,他擅長的運動是足球、籃球、游泳,也常出現在代表學校的足球隊和游泳隊里。他好勝,每一次游泳比賽,都必須拿冠軍,只是單純地“想贏”。不服輸的背后,是一種個人價值趨向——一旦沒有滿足感,他會覺得“空虛”。尤其是個人項目,沖勁更足,因為榮譽只屬于自己。

起初,同學叫他去跳舞,他覺得這是女生才做的事,但青春期的少年總有很多時間可供使用,便跟著去了。他看別人跳,感受到了沖擊,“他們為什麼卡點那麼好,人的狀態可以那麼好。為什麼他們都能做到,我做不到?”

好勝心再次涌上。別人一天練一個半小時,他練六七個小時。等公交的時候,他在站臺旁跳舞;電梯里沒人時,他在電梯里跳;和朋友在球場打球,他在球場邊上跳舞......直到在鏡子里看到自己,從不會跳,到能夠跟上音樂,陳琦沅內心被滿足感填補,一下愛上了。

上世紀80年代,迪斯科舞廳風靡香港。陳琦沅和同學從練舞房下課,沒事就去學生組織的派對或是其他學校社團舉辦的舞會,甚至偶爾偷偷溜進舞廳。彼時,舞蹈尚未進入主流文化,人們大多在包房大廳喝酒,酒精生效之后,氣氛才慢慢活絡起來。更早的時間段里,舞池里人少,偶爾有專業舞者跳著當時流行的霹靂舞。陳琦沅不管這些,他初學的舞種是爵士,每學完一套動作,都去舞池里練習、展示。

那是完全松弛的年紀,舞池里燈光昏暗,少年自顧自地起舞。陳琦沅沒有任何功利的欲望,也沒想過未來,好勝心讓他覺得一切都很簡單,“沒有事情是做不到的,只是要花點時間就可以了。”

“花點時間”不是一件容易的事。那時陳琦沅上初中,四點放學后,先坐一個小時的公交去舞蹈房,一直練到晚上八九點,回到家已經接近午夜,還要完成學校的功課。父母不大支持他學舞蹈,那看上去不是一個可持續發展的事業,更不入流。所以學業不能落下,“你沒辦法在學校繼續晉升的話,也是很麻煩的一件事情。”

一開始,陳琦沅不用做選擇。他精力旺盛,上學、跳舞,同時參加學校的很多活動。后來,他漸漸放棄了游泳,因為必須要在泳池練習,成本更高——即使他自認為如果不接觸舞蹈,可能會從事游泳事業。慢慢地,課業增多,時間和精力都要重新規劃。再后來,陳琦沅放棄了高考。

1992年,他上高中時,被選中成為張學友的一名伴舞,一只腳踏入演藝圈。

陳琦沅與張學友(圖片由被訪者提供)

那時藝人的宣傳周期長,一首歌一年要跳兩三百次,表演量極大,“幾乎每一天都在演出,每一天都在排練”。伴舞工作并不簡單,變化常常發生。一首歌有多種跳舞方式:完整版、短版、加長版......演出的形式不同,會有不同的設計,每一次變化都需要重新設計動作,重新練習。

排練廳——回家洗澡——排練廳,兩點一線,是陳琦沅當時的生活路徑。通告密集的時候,他會直接睡在排練廳。時間被伴舞工作占據,有些課程落后,他需要抽空去夜校補回來。

不久之后,草蜢去美國大西洋城演出,商定的伴舞兩男兩女,其中一個男舞者因為特殊原因無法前往。那一年,陳琦沅17歲,正在參加高考。剛考完英語,接到一通電話,舞蹈老師問他,你要不要去?

如果答應,陳琦沅需要在兩三天內學會13首歌的舞蹈。他未成年,簽證的手續復雜,在他看來“亂七八糟的”。準備的時間只有一周,但做出決定只在一刻。陳琦沅和父母商量,“我就試一下,高考可以明年再考。但這次不去,以后可能就沒有這樣的機會了。”

從美國回來之后,他沒有再回到學校,傳統的人生路徑斷裂,他入了另一行。

回到原點1992年,陳琦沅參加張學友舞蹈團隊的面試:用十五分鐘學習,然后演繹一段30秒的舞蹈。排隊的人近200個,打扮地都“很有范兒”。還是學生的陳琦沅穿著一條跳健康舞的短褲——那是被自己的舞蹈老師“忽悠”買的——一件T恤,一雙白布鞋、白短襪,在人群中格格不入。

他向來自信,卻在這樣的場合感到害怕。一組20人,在80平米的室內,他躲在最后面跳。但每一組結束后,面試官都會叫住他,“你留下來,你繼續跳著看看。”

第二天,陳琦沅接到電話,得知自己面試成功。被選中的人里,新人只有兩個,他就是其中之一。那一年,張學友正在轉型——從一個抒情的歌手慢慢開始唱一些舞曲。他跟隨張學友跳的第一首歌《愛火花》,也是張學友第一次開始跳舞。

為張學友伴舞的陳琦沅(左)

作為伴舞,陳琦沅首先需要了解音樂。張學友一場演唱會30首歌,他都會唱,不管唱得好不好聽,總之是一直唱。做完一場演出,陳琦沅就在回程的大巴車上唱歌,朋友被他唱煩了,開玩笑式地擠兌他,“神經病干嘛呢,每天都在唱歌”。再后來,他參與到編舞的工作中,更需要考慮聲樂與舞蹈的結合,避免動作與氣息的沖突。歌手要跳的歌曲,他必須先學會唱。

時間長了,資源開始向他涌來。他開始認識一些音樂制作人,了解一首歌的制作流程,偶爾也幫他們唱唱demo。18歲,有人找他做簽約歌手,他簽了。但因為沒有系統的訓練,最終不了了之。22歲,跟隨張學友做完《雪狼湖》的演出,他再一次和一家臺灣唱片公司簽約,不久,臺灣發生大地震,還未來得及發行一首個人單曲,陳琦沅的音樂事業再一次陷入停滯。

年輕時,陳琦沅對成功和失敗都沒概念。他入行極早,機會一個接一個地到來,他都抓住了,在他看來卻都是“順其自然”。因為沒太多欲望,反倒不覺得辛苦。第一次簽約之后,他開始有意無意地向歌手轉型,減少給藝人伴舞的時間,更多地做編舞和舞蹈教學的工作。

同時間,他往返深圳與香港之間,在深圳的夜場唱歌,練習演唱與創作能力的同時,也掙一份生活。在當時堔圳最大的夜場,他與陳剛相識,前者唱歌,后者跳舞,兩人成為“簡單的好朋友”。每天工作結束,就在一起喝酒吃宵夜。

那時陳琦沅還沒有成為一名真正的藝人。在陳剛的眼中,這個好朋友對未來有憧憬,其中包含著對音樂的享受、對唱片公司的期待。

這份憧憬讓陳琦沅的沖勁延續了許多年。臺灣地震之后,他與上一家公司解約,拿著自己創作的歌曲,和制作人一起成立獨立廠牌。他20歲出頭,年輕;拿著做舞蹈的積蓄,不慌。自己做專輯,跑音像店,做銷售,和每一家店的老板談,“這個唱片放在這里,賣多少錢,店鋪抽多少,自己拿多少提成”。全部談妥之后,正準備發行,又一家唱片公司找到他。

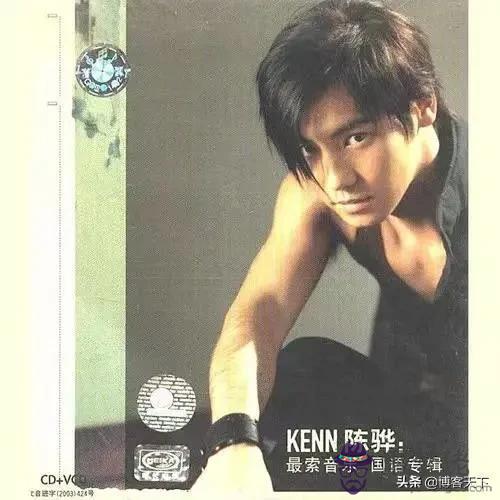

2002年,陳琦沅再一次簽約,并更名陳驊。次年,他以歌手身份正式出道。

說到這里,陳琦沅的眼神黯淡下來。在五個多小時的采訪時間里,他從初中講到當下,只提起了這一次失敗。

那是一種個體在更大的工業體系里和時代變遷前的無助。出道那一年,非典侵襲,再加上唱片公司的推新進度緩慢,等到發行第一張粵語唱片時,陳琦沅已經二十七八歲了。

第一次進專業的錄音棚錄音,其中有一兩首歌,他怎麼都唱不好。錄音棚的棚費精確到每一小時,一天未完成,就浪費一天的錢,陳琦沅開始感受到壓力。音樂不再是他的自娛自樂,他需要對更多的人負責,對公司負責,對市場負責。一張專輯做下來,效果不如預期,市場反應意料之中地冷淡。

“特別受打擊,那一次是我真正感受到失敗。”回到公司,陳琦沅覺得每個人的眼神都在抱怨,“那種眼光就好像在說,我那麼信任你,我們投放了那麼多資源和金錢給你,你怎麼會弄出一個這樣的作品給我?”他完全失去了以往的自信和沖勁,“很無助,那種無助你知道......”

彼時,唱片市場在迅速地發生變化,新的時代正在到來。回看1990年,郭富城發行個人首張專輯《對你愛不完》,亞洲銷量破百萬,快歌勁舞開始走紅;1997年,陶喆從音樂制作人轉型成為歌手,掀起了唱作人的流行風潮;再后來,林俊杰、周杰倫稱霸市場。互聯網元年到來后,Rain、Justin Timberland等國外藝人也迅速來到大眾眼前。

激烈競爭下,藝人慢慢變得“必須全能”。經紀人常對陳琦沅說,你只會唱只會跳不行,還要會寫,會玩樂器,會制作。沒有東西給到受眾,公司要怎麼去宣傳?陳琦沅覺得自己陷入一個無底洞中,此前他只看到冰山一角,沉入水底,才發現那龐大的世界和無法解決的困境。

這樣的狀況持續了近兩年,他覺得自己失去了最有力量的武器,不再自我認同。沒辦法出門,不想見人,也不想做任何事。陳剛或多或少地了解好友的狀態,形容他“很頹,天天在家,吃睡吃睡”。但是“人都有頹過的時候”,在少有的清醒時刻,陳琦沅學習了鋼琴、吉他、薩克斯、聲樂......藝人那套非常嚴謹的體系,也在他身上留下了烙印。

陳驊《最索音樂》,2003年

2004年,陳琦沅在內地完成了國語專輯《最索音樂》的巡回推廣之后,回到香港,開始思考自己未來的人生道路。那時,他已經快30歲了。“30歲之前,我覺得什麼東西都可以試一下,但是30歲的決定很可能影響我以后的事業和人生。”

他問了自己幾個問題:我會做什麼、我喜歡做什麼、我有能力做什麼?最后的結論是:“我要做一個舞蹈工作室,但是我要做一個不一樣的舞蹈工作室。”

從200到30002005年,陳琦沅來到內地。碰巧華納唱片正在招募能夠做藝人訓練的老師,要求不僅會跳舞,還需要有編舞能力、豐富的歌唱和舞臺表演經驗。華納的藝人總監和陳琦沅是好朋友,了解他的全部過往,覺得他“太合適了”。通過這一次機會,陳琦沅開始接觸內地的舞臺制作。

在做伴舞的那些年,藝人的工作流程潛在地塑造著他:跟一場大型演出,除了日日夜夜的練舞,陳琦沅還需要與主辦方接觸,了解活動的落地流程;從前期策劃開始,參與藝人的每一場會議;旁觀老師如何將一個普通的抒情歌手訓練成一個全方位的舞臺表演者;參與舞臺劇、話劇的演出,學習情緒的調動、臺詞的演繹方式。

上海蘭心劇院,陳琦沅參演的舞臺劇《疑云陣陣》劇照

這個過程中,陳琦沅養成了更宏觀的舞臺視角——臺燈聲視(舞臺、燈光、音樂、視覺)。2007年,秉承著“舞臺藝術文化為基礎,與商業流行文化相結合”的理念,他與陳剛達成共識,共同創辦國際化流行演藝培訓基地“天舞IDG”。

“那時,內地在舞蹈包裝和設計方面近乎空白,我們把香港辦演出的工作理念帶過來,迅速發展成為當時國內最知名的舞蹈制作團隊。”陳剛告訴《博客天下》。

隨著工作室的成立,陳琦沅建立起一套自己的工作方法:與藝人接觸之前,首先去翻閱對方的媒體采訪和表演視頻——看ta是一個什麼個性的人、肢體語言表達屬于什麼風格,并根據這些信息,設計出一套獨一無二表演方式。“你怎麼讓這個藝人在舞臺上面展示自己的獨特魅力,并讓觀眾一下就記住,這個很重要。”

同年,李宇春團隊找到陳琦沅,希望與他合作MV的舞蹈呈現。彼時,李宇春剛從《超級女聲》以冠軍的身份出道兩年,狀態還沒有完全打開。陳琦沅覺得她內向、肢體語言欠缺彈性,但是有爆發力、“中性”的標簽還沒有摘下,帥氣和灑脫是更直觀的感覺。

因此,陳琦沅避免了律動性和嫵媚感的動作,從舞蹈、走位、眼神、角度等多方面去展示對方最自信的一面,“因為當一個人自信的時候,她所有動作都是帥的。”

他們合作的第一首歌曲是《N+1》。李宇春以京劇中“刀馬旦”的扮相出現,代表如花木蘭、穆桂英一般能“唱念做打”的女將。陳琦沅覺得“很符合她那個階段的個性”。

到了第二首歌《STOP》的合作時,李宇春已經能夠接受律動動作的存在,“春式舞蹈”逐漸成型。那是最令陳琦沅開心的結果,“你只要教給她動作,她消化完以后,會將其變成自己的身體語言去表達。”

后來,陳琦沅陸續參與到李宇春的演唱會策劃工作中。2012-2013年的“瘋狂巡演”,他將整場表演劃分為三大板塊,每個板塊用三到四首歌去講述一個故事。依托于“瘋狂”的演唱會主題,他把舞臺的每一個區域都利用起來,以音樂劇的方式呈現了整場演出。

彼時內地的演唱會,還停留于“一兩首歌結束后要與觀眾互動”的傳統模式。在對時間和空間的利用上,“瘋狂巡演”都稱得上是大膽、創新。

李宇春WhyMe演唱會舞蹈排練花絮 (右為舞蹈總監陳琦沅)

某種程度上,陳琦沅是一個反映內娛舞臺工業變遷的窗口。他在“快男快女”剛剛興起的時段進入內地,見證了電視選秀的變革,和網絡綜藝的拔地而起。經歷了《快樂女聲》《快樂男聲》《燃燒吧少年!》《明日之子》《創造營2019》等多檔節目之后,他發現此前香港系統化的流程多少到了瓶頸階段。

網綜時代,熒幕的呈現變得重要。機位彩排從一天變為四天,燈光、音樂、走位、調度、情緒、鏡頭,全部要考慮。“替位彩排”的概念開始出現,他需要準備兩撥演員去替代藝人在舞臺上走位,讓導播有更清晰的概念,更好地切分鏡頭。

“就是不斷重復做一件事情,都是為了最后的呈現。我們稱之為‘磨舞臺’。”陳琦沅說。

根據音樂去創造出一些新的可視化的一些東西,被陳偉倫稱為陳琦沅的“殺手锏”。“挖掘音樂當中隱藏很深的亮點,并用舞臺或是舞蹈的方式去展現給觀眾,是真正有創造力的東西。”

陳偉倫記得《彩虹西服》中關燈的安排。“叮”的一聲過后,燈滅了,緊接著是熒光的出現和舞臺明暗度的對比。“它只是一個音效,如果沒有這個設計的話,大家就覺得它只是一個舞臺。但是有了這個,就有了情節。”

他同樣感嘆陳琦沅賦予歌曲的敘事與情景感。在《偶然》的舞臺中,演唱之外,言承旭與張云龍先后在本子上進行書寫的動作設計,被陳偉倫喻為“點睛之筆”。而陳琦沅則將自己的舞臺創作概括為“起承轉承合”——驚喜之后,再加入一個承接的元素,來為觀眾留有余味。他把兩個小時的音樂劇聚合于五分鐘的表演內,節奏感和“起承轉承合”的邏輯相配合,才能夠在有限時空內,呈現一個近乎完美的藝術品。

“天舞IDG”成立的這些年,是商業與藝術拉扯的過程,而陳琦沅在其中找到了平衡。陳剛覺得這個較真的伙伴“學會了妥協”,在創作上,能夠做到“帶著鐐銬起舞”。

公司剛創立時,“天舞IDG”坐落于銘基創業公園隔壁的一棟住宅樓里,總體面積300多平米。陳琦沅和陳剛常常望著對面的國瑞投資,說著“有機會我們一定要做到有自己的一棟樓”。有一年陳琦沅過生日,陳剛給他訂制了一個生日蛋糕,形狀就是一棟樓。

2015年,“天舞IDG”完成了從1.0到2.0的升級,真正擁有了自己的那棟樓,全部面積達到2000平米。沒有任何慶祝儀式地,大家又投入到新的工作中。

采訪之前,陳琦沅站在窗口望著國貿的建筑群出神。那是一個普通的下午,深秋的陽光照在他身上,就像燈光照在曾經舞臺上的他。

巨星一定會出現入行早,跨界多,陳琦沅的歷史,也是中國娛樂工業的沉浮史。他的幾次步伐都踩在關鍵節點上,也因此對行業的變化有著分外敏銳的嗅覺。

2014年前后,他與陳剛商議,萌生了訓練素人的想法。正巧2015年《燃燒吧少年!》節目組找到“天舞IDG”,二者達成合作——用三四個月的時間,對六七十個素人進行培訓之后,輸出到節目中。

以“X玖少年團”為代表,國內早期的男團開始出現。《燃燒吧少年!》是陳琦沅首次做成團類綜藝,既要呈現每個人的特征,又要展現團隊的質感。在短時間內,陳琦沅很難掌握平衡。

陳琦沅在《燃燒吧少年!》節目

那檔節目是陳琦沅和韓國團隊共同完成的結果。在音樂、舞蹈等呈現上,均有海外元素出現。在韓國偶像工業的系統下,Super Junior、BIGBANG、EXO等成熟男團占領市場,相比之下,本土男團顯得不夠成熟。“但我覺得這是一個開始,誰愿意去踏出這一步很重要。”陳琦沅決定確立自己的藝人培養體系,建立一個系統化、本土化、對練習生有幫助的體系。

那時,行業的走向還是未知數,但潮流的更替往往只需要一件大事。2018年,《創造101》播出,楊超越、孟美岐、王菊等一眾女孩被推到觀眾面前,穿著統一的服裝唱跳,并開始出現在各種“打call”的口號中。次年,陳琦沅成為《創造營2019》的舞臺總監,在總決賽的舞臺上,男團R1SE誕生。

那時,對于陳琦沅而言,成團類節目只是一個渠道,一個平臺。但《創造101》大獲成功之后,相關綜藝和訓練生公司開始瘋狂生長。他感覺一切都太快了,流量和資本覆蓋了本真的東西。“我始終覺得藝人應該是個性化的,你不能按照工廠流水線的方式去打造。”

他從上世紀八九十年代一路走過來,吸收了“四大天王”時代藝人身上的真誠與使命感。做一個演唱會,伴舞每天排練八、九個小時,藝人就跟著一起練八、九個小時,大家打成一片;他幾乎會唱藝人的每一首歌,覺得每首歌都有故事、有共鳴,提供了對社會和生活的不同詮釋。“我覺得這個是做藝人有價值的部分,那才是我心目中真正的偶像。”

我希望他能提供當下合格藝人的標準,他反問我,“你說合格藝人,你可以舉例現在哪些藝人是合格的嗎?”

站在流量和資本迅速更替的時代,陳琦沅仍舊懷有一種“巨星情懷”。他自己承認這一點,但也常常感到無奈,“這個時代已經不需要巨星了。”

無奈會帶來痛苦,最親近的人能感受到這份拉扯。“他經常跟我哭訴,覺得自己活得很累,很痛苦。”陳剛說,“但我也覺得,他同時在享受著這層痛苦。”

陳琦沅(圖片由受訪者提供)

沒人能改變陳琦沅,市場也不能。十余年下來,陳剛覺得陳琦沅只變了20%,具體表現在“脾氣沒那麼爆了”。他形容自己的合作伙伴是一個“用思想主導你的人”,“如果聊天,你可以跟他說想法,但他一定還會有自己的思考,具體他能吸收多少,消化多少,是他自己的問題。”

那是一份理想主義者的堅守。至今,陳琦沅仍舊相信“巨星時代”會再次來臨。我與他探討偶像工業的現狀,陳琦沅給出自己的結論:“我覺得每一個板塊都有責任,觀眾有責任,資本有責任,公司有責任,藝人有責任,誰也逃不開。包括我們都有責任。”

“你有選擇權利的時候,你盡量去做選擇,你沒有選擇權利的時候,在不傷害大家的情況去創作,這就叫現實。”這是陳琦沅的解決方式。

現實是,練習生一茬接一茬地生長,被不斷輸送到節目中,有些成功了,有些則落成悲劇。陳琦沅立于其中,以自己的步調一點一點地往前走——藝人培訓,至少花三到五年的時間,三年打基礎,兩年磨作品。除了藝能培訓,還要做藝德培養,“你有沒有使命感、是否了解中國文化、是否關注社會新聞、有沒有邏輯思維......不要為了去制造話題,每天想著亂七八糟的東西。”

他認為判斷一個人是不是真的熱愛這個行業,沒有別的方法,“時間,你只能用時間。”

他想起1997的廣州,張國榮“跨越97”巡回演唱會的收官一站。彼時,陳琦沅是其中一名伴舞。最后一支舞曲結束,張國榮突然叫舞蹈人員排成一排,說著“不如讓觀眾認識一下你們”,便開始向觀眾依次介紹他們的名字、信息,調侃他們身上的趣事。

張國榮“跨越97”演唱會

多年后再次回望,陳琦沅有些感慨,“他為什麼能夠做成巨星?你看他是怎麼去對待身邊人?怎麼尊重身邊人?他不會覺得你只是伴舞,而是和他并肩作戰的團隊的一員。”

但無論如何,“時代會循環。未來肯定會再出現一個巨星,這個巨星甚至有可能代表亞洲、代表國際。”這是陳琦沅的理想。

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/364705.html