澎湃新聞記者 丁雄飛

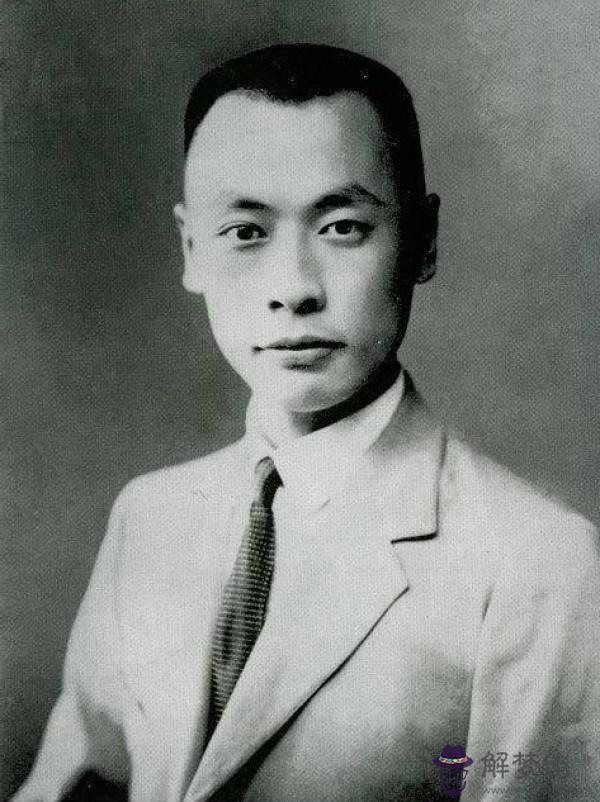

姜濤(章靜繪)

今年是中國現代文學史上最重要的文學團體——文學研究會和創造社成立一百周年。北京大學中文系教授姜濤在他的專著《公寓里的塔:1920年代中國的文學與青年》(2015)《“新詩集”與中國新詩的發生》(2005,2019)中對這兩個團體多有涉獵,《上海書評》特此專訪了他。姜濤還著有詩集《鳥經》(2005)《我們共同的美好生活》(2016)《洞中一日》(2017),以及詩歌批評集《巴枯寧的手》(2010)《從催眠的世界中不斷醒來:當代詩的限度及可能》(2020)《歷史“深描”中的觀念與詩》(2020),我們也請他談了對于新詩和新詩史的看法。

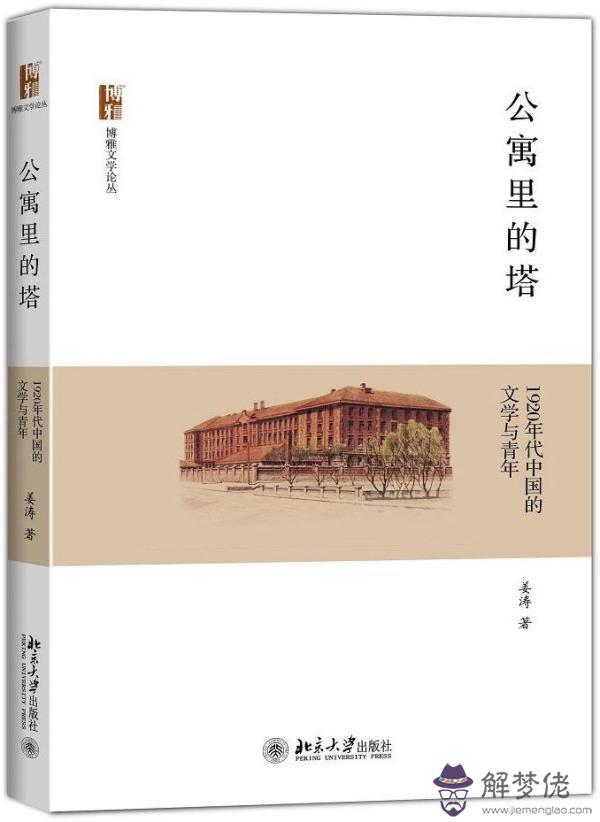

《公寓里的塔:1920年代中國的文學與青年》,姜濤著,北京大學出版社,2015年10月出版,339頁,52.00元

《“新詩集”與中國新詩的發生》,姜濤著,北京大學出版社,2019年7月出版,404頁,78.00元

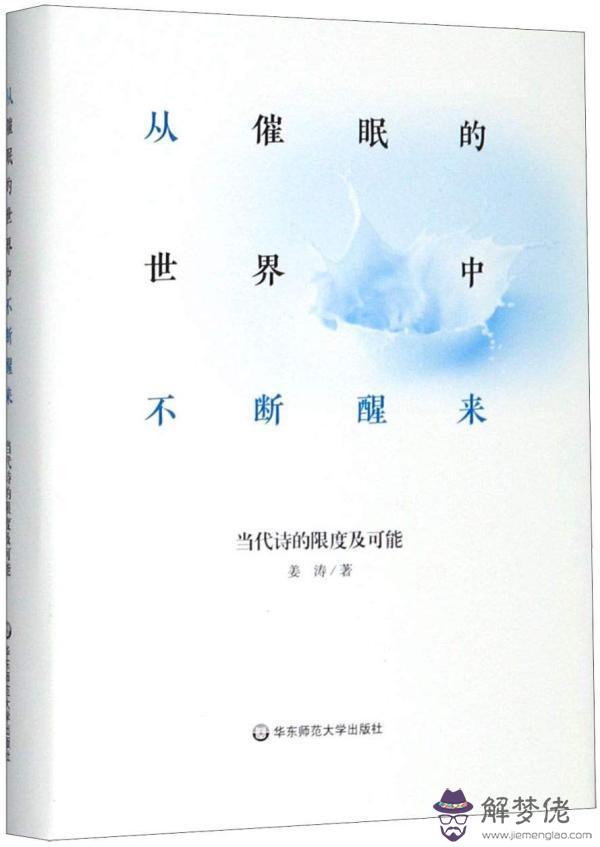

《從催眠的世界中不斷醒來:當代詩的限度及可能》,姜濤著,華東師范大學出版社,2020年1月出版,320頁,68.00元

文學研究會是“五四”后第一個純文學社團,您曾說,它和創造社“為初立的文學場域提供了坐標系”。為什麼“后五四”的時代氛圍能孕育出有明確專業定位的文學團體?

姜濤:今年是文學研究會和創造社成立一百周年,也是中國共產黨成立一百周年。這些發生在一個世紀前的事件之間有內在的相關性,因為無論是建黨,還是兩個文學團體的創立,都是“五四”之后青年運動的能量分化和聚集的結果:有大果子,也有小果子,文研會和創造社就是兩顆小果子。

“五四”前后,新青年的團體和組織遍地開花,大一點的有少年中國學會,小一點的像人道社、曙光社、北京工讀互助團、天津覺悟社等,這些團體當時普遍受社會改造思潮——或者說廣義上的社會主義思潮的影響,著力于思想啟蒙和新生活的實驗,希望通過“小團體的大聯合”來改造社會。它們共同的前提是與民初的政黨政治相疏離,不依賴軍閥、士紳、官僚這些既有的社會勢力,用傅斯年的說法,它們期許年輕人自己去造出一個新的社會。這些青年團體大多是泛政治、泛文化性質的,廣涉各類議題,沒有特定的專業取向,也孕育了很多新的可能性,后來無論是中共早期黨員,還是文研會成員,都來自這個群體。但這個階段持續的時間不長,大概就在1919年到1921年前后。

漸漸地,很多人開始覺得原來的路走不下去,社會改造的構想太過迂遠,不可能在短時間內發生作用,現實又非常緊迫,需要尋求一種更有組織性、實踐性的路徑。當俄國先鋒政黨的理念進來后,一部分青年便選擇了激進的政治路徑,嘗試“組織起來”。而另一部分青年則對整個“五四”前后的學生運動有所反省,認為這是一次能量發泄過快的試驗,年輕人雖然干了件大事,但“運動”很快會煙消云散,沒有真正改變中國社會,他們自己在這個過程中也有一種自我被掏空的感覺,對于當時泛濫流行的各種“主義”一知半解,沒有真正搞懂。于是,他們希望通過更為專業化的學術活動來“固本培元”,做翻譯,辦刊物,投身于平民教育,讓新文化運動有一個更堅實的知識基礎。文學研究會和創造社的發起,就是在新文化運動逐漸走向專業化這個大背景下,在自覺與不自覺之間,在各種力量的推動下結出的一顆果子。鄭振鐸、耿濟之等文研會的早期成員,在1919年創辦過一份《新社會》旬刊,鼓吹社會改造,同時又在翻譯俄羅斯文學,他們的翻譯工作引起了商務印書館的注意,雙方接洽才誕生了這個團體。這里既有偶然性,也體現了“五四”后青年團體分化的大趨勢。

《新社會》旬刊

從新文學自身的角度看,專業性的純文學社團是在1921年以后出現的,之前的新潮社、新青年社都不是純粹的文學團體。文學研究會和創造社的成立,為后面新文學的社團提供了范本。大致在1922年后,雨后春筍一般出現了非常多的小型文學社團、文學期刊,這些后來者紛紛以這兩個大社團為榜樣,發表宣言,建立聯絡,甚至那些宣言的措辭都很相似。文學研究會和創造社的傾向、風格頗為不同,簡單說,一個為人生,一個為藝術。這種區分非常粗略,并不準確,但這大致上也是二十年代初新文學展開的基本框架。在這個意義上,兩個社團為初立的文學場域提供了坐標系。

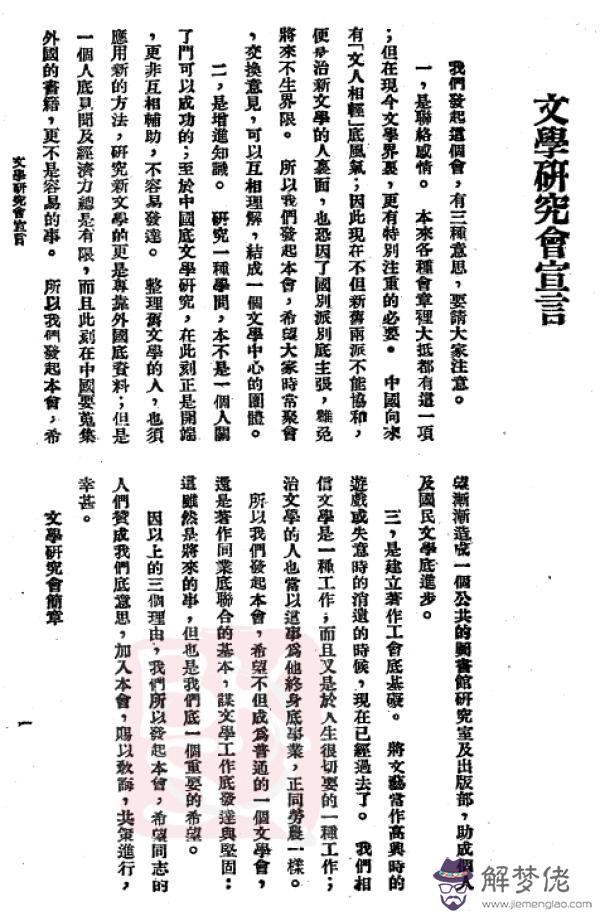

《文學研究會宣言》說,“文學是一種工作”,“治文學的人也當以這事為他終身的事業,正同勞農一樣”。這一宣言出自周作人之手,周氏及文學研究會的部分發起者其時都參與了以新村主義為代表的社會改造運動。您認為“以文學為業”的觀念與新村主義之間有什麼關系?

姜濤:這份宣言由周作人執筆,其中“終身的事業”這一提法,能讓人聯想到馬克斯·韋伯在1917年和1919年的兩次著名演講:《以學術為志業》(Wissenschaft als Beruf)和《以政治為志業》(Politik als Beruf)。當然,二者的歷史背景和脈絡十分不同。“五四”后,一代青年面臨路徑選擇的問題,少年中國學會1920年就發起過一次會員終身志業調查。為什麼要發起這次調查?因為當時學會自身也在猶豫,到底是成為一個政治化的團體,選擇一種主義來推進,還是成為一個學術文化團體,徹底走學術化的道路。以文學為業的態度,就內在于“五四”后這樣的歷史趨勢:部分青年立志投身于一項自己擅長的事業,以利于整體的、長遠的現代社會建設。如果作一點比較的話,盡管和韋伯的“beruf”一樣都關乎在現代社會尋求意義,“五四”后中國青年的“志業”觀念,沒有新教倫理中“天職”或禁欲主義的成分,而更多勾連著對人與社會的關系的想象,勾連著改造社會的愿景。

《文學研究會宣言》,發表于《新青年》(1921年)第八卷第五期 。

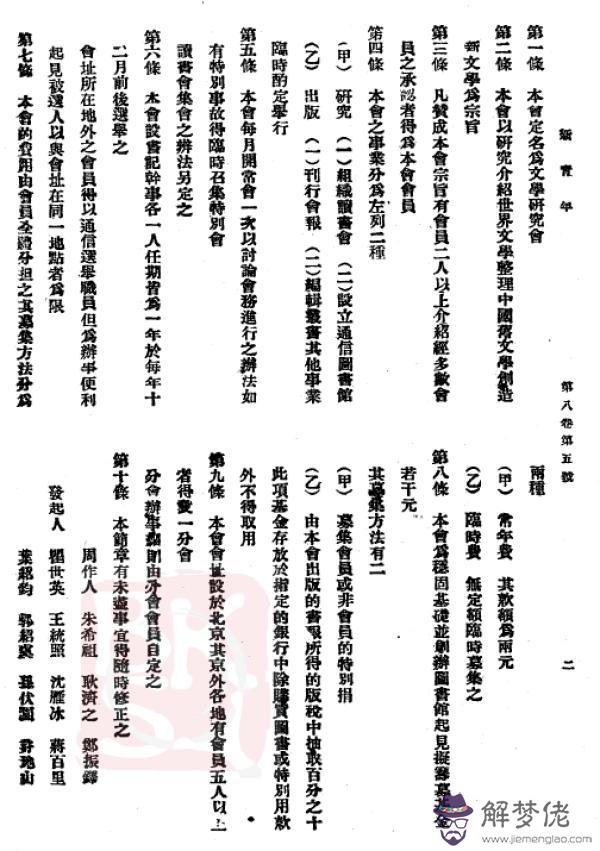

文學研究會的發起人:周作人、朱希祖、耿濟之、鄭振鐸、瞿世英、王統照、沈雁冰、蔣百里、葉紹鈞、郭紹虞、孫伏園、許地山。

對于《宣言》中的這段話,過去的討論大多集中于前半部分——文學是“于人生很切要的一種工作”,而非“高興時的游戲或失意時的消遣”,認為這體現了嚴肅的“為人生”的態度。我自己則更注重這段話的后半部分,“治文學的人也當以這事為他終身的事業”,它傳遞出的感覺稍有不同,突出的是文學工作者的自我安頓感和意義感。這意味著,新文學不僅對社會有意義,在這個行當中工作的人的內心也是充實的,文學提供了一種使人和社會渾然一體的關聯方式。

結合以上兩個方面,也能看出當時日本的新村主義、托爾斯泰的泛勞動主義對早期新文學的影響。在“五四”社會改造的思潮中,這兩種主義對周作人等人有很大的吸引力。一方面,新村主義是一種相對平和、人道、非暴力的社會改造方案,與同時進入他們視野的蘇俄革命很不一樣;另一方面,新村主義重視互助的生活,比如尋一塊試驗田,建構一個新社會的小單元,創造新的人際關系和勞動關系,以此作為改造社會的參照,在這個過程中,使人獲得重新的安頓和敞開。周作人寫《文學研究會宣言》的時候,他正是新村主義的最積極的倡導者。當他寫到“治文學的人”“正同勞農一樣”的時候,新村主義關于勞動的理解自然可能滲透到他筆端。當然這樣的表述在“五四”時期并不鮮見。像創造社發起者之一田漢,在《少年中國》發表過一篇題為“詩人與勞動問題”的長文,他把西方近代以來的文藝思潮和社會主義思潮作了同步論述,認為一個新文藝家應該在勞動的場域中構想文藝的未來,在這個意義上,勞動好像是一個感受和認知的媒介,提供了關于個人、文學和社會的聯結的想象。

周作人:《訪日本新村記》,發表于《新潮》(1919年)第二卷第一期。

田漢:《詩人與勞動問題》,發表于《少年中國》(1920年)第一卷第八、九期。

從歷史的展開來看,這些理解依托了一個理想化的社會構造:在一個合理分工的社會中,每個人都是“勞動者”,無論“勞力”還是“勞心”,都可以沉浸在自己工作中,將工作當成一種“志業”,不同分工領域之間又有聯動,因而每個人的工作利己又利他。這樣的社會構造具有烏托邦的性質,以勞動為隱喻的文學想象后面也遭遇了很多挑戰,它極易蛻變為一種封閉于行業和自我感知內部的工作,而非它原本憧憬的生機勃勃、釋放自我的狀態。

不同于文學研究會的鄭振鐸、沈雁冰在大書局有穩定職業,郭沫若等創造社成員更像流動文人。由此,您借用伊藤虎丸的區分,認為文學研究會的成員呈現出“工作型”“生產型”人格,創造社諸公則代表“消費型”“才子型”人格。能談談這種區別嗎?

姜濤:伊藤虎丸在比較魯迅和創造社兩代留日作家時,把他們對應于日本明治到大正時代的政治青年和文學青年。伊藤認為,明治時代的政治青年和大正時代的文學青年有共通性,都強調自我覺醒,或者按照“五四”的說法,都強調個人的發現,但前者和國家的獨立意識聯系在一起,后者受到更新的都市文化、近代文藝思潮,以及整個日本社會結構變遷的影響,他們更疏遠、拒斥體制,試圖逃離支配性的社會系統。我覺得將這個區分簡單挪用至“五四”是不合適的,無論是“五四”一代,還是“五四”后進入文壇的一代,固然都有反體制的心理和文化沖動,但他們并不完全外在于社會系統,反而都有強烈的民族主義情懷。像郭沫若,一方面非常世界主義,但同時又對中國近代以來的歷史有深切感知。就其政治性而言,中國文藝青年和同時代的日本文藝青年不能完全等同。

但如果從工作方式、人格取向、作品風格來看,我們確實能在二十年代的中國文藝青年里區分出兩種類型。有研究者曾稱,文學研究會的成員以崗位型知識分子為主:其發起者以今天的標準看年齡不大,也都是毛頭小伙,但在當時多少都有點老成持重之感;他們基本都有職業,葉圣陶是老師,鄭振鐸是編輯;他們多以編輯、批評、翻譯為實操,真正從事文學創作的反而不多(可見“以文學為業”的意涵是大于創作的);另外他們中有的人成家較早,有具體的生活壓力——總之,文學研究會的成員多棲身于社會結構之中,在崗位上工作,比較踏實,風格更加低調。

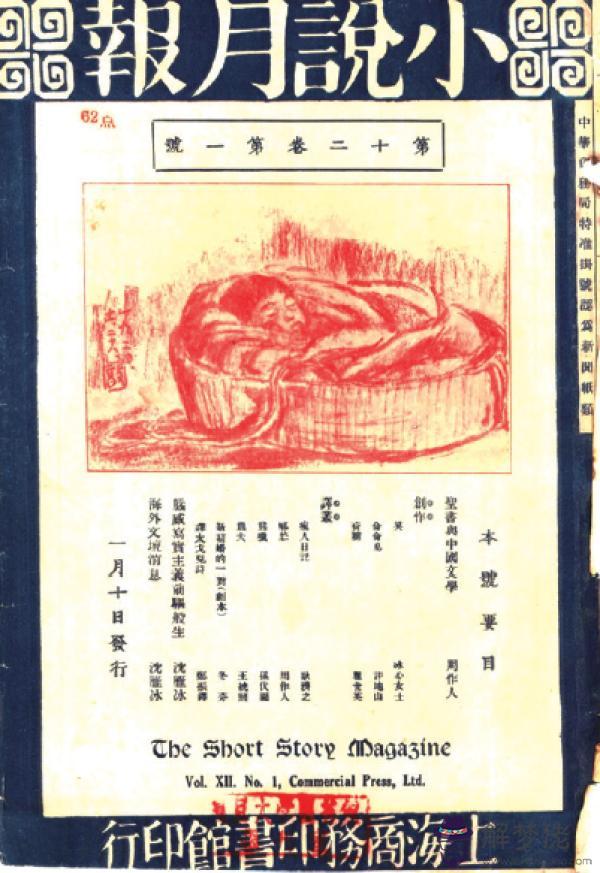

《小說月報》(1921年)第十二卷第一號

創造社成員更接近波西米亞式的流浪型知識分子,按照瞿秋白的說法,他們是典型的都市里無定所的“薄海民”。其實,創造社這批人有比較卓越的文學能力和學術能力,他們在日本讀了最好的大學,回國后,一方面瞧不起新文壇上的人物,比如郭沫若很不待見沈雁冰,覺得這麼一個外表猥瑣的小文人各方面都不行,但另一方面,國內又沒有好的社會位置安頓他們。郭沫若就不得不和出版商周旋,他過得很不安定,卻又因為自信和傲慢,常與人起沖突。

郁達夫:《沉淪》,上海泰東書局,1921年10月出版。

我們讀創造社的文學,尤其像郁達夫的小說,總能讀到其中塑造的飄蕩的、不幸的文人形象,這對同世代的青年特別有號召力。當時一些年輕作家,盡管借助文學研究會的網絡發表,但心理上卻跟創造社的人更親近,覺得后者的文學說出了自己的心聲。都市里波西米亞青年的聚集,與“五四”前后新式教育的擴張有關。雖然那個時代的青年不喪也不卷,精神普遍高昂,自我意識旺盛,卻也無法被社會結構所吸納,很多人畢業后無處可去,淪為“高等流氓”。在這個群體中蘊含了很強的文學和政治能量。文學風格的分化,往往也有社會因素的作用。

今年也是郭沫若的詩集、作為“創造社叢書第一種”的《女神》出版一百周年。您曾在多部著述中討論了新詩的起源問題,主要涉及新詩的三個(競爭性)“起點”——胡適的《嘗試集》、郭沫若的《女神》、周作人的《小河》。您追問起源的價值,在我看來,這是一種區別于考古學的譜系學工作。為什麼在您的后見之明中,相較于“天狗”,您更愿意挖掘“蝴蝶”或“小河”的價值?

姜濤:起點問題是文學史上的經典話題。新文學起點在哪里,眾說紛紜,我們已經從“五四”回溯到民初再回溯到晚清——比如有朋友把新詩起點追溯到晚清傳教士的《雅歌》翻譯等。這樣的討論無疑會擴充對歷史的了解,但未必都包含特定的問題意識,如果只是在實證的意義上不斷上溯起點,意義也會相對有限。對于文學史研究而言,同樣重要的是把握起點生成的問題結構,因為不同的起點判斷,暗含了對于文學的前途、性質及合法性的不同構想。

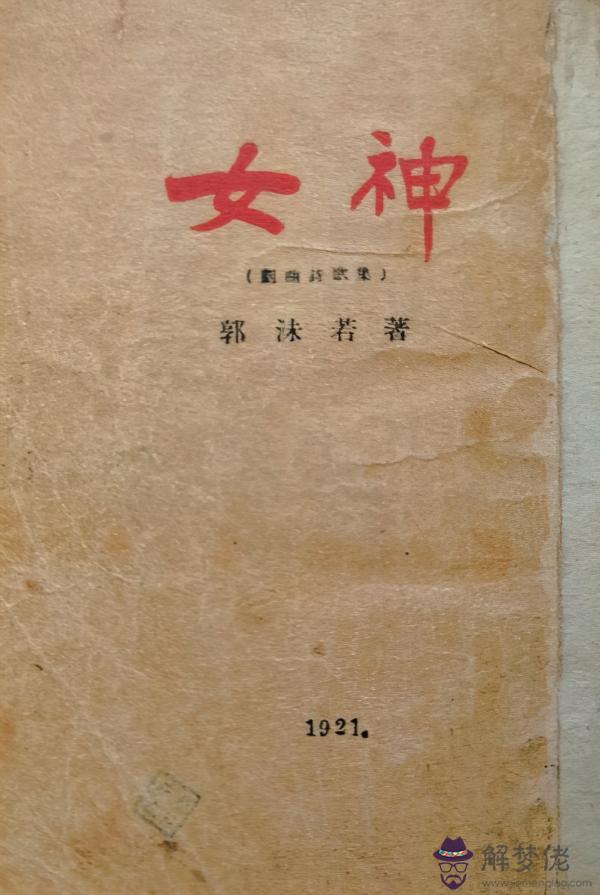

郭沫若:《女神》,上海泰東書局,1921年8月出版。

我比較強調胡適和周作人在新詩史上的開端價值,首先針對的是既有的新詩史觀點。在通常認識中,胡適在文學方面比較平庸,《嘗試集》也寫得過于直白,文學價值不高。早在二十年代初,就有批評家和讀者認為,新詩得以成立的真正起點是郭沫若的《女神》:郁達夫說,“完全脫離舊詩的羈絆自《女神》始”;聞一多說,“郭沫若君底詩才配稱新詩呢”,“他的精神完全是時代的精神——二十世紀底時代的精神”。《女神》飛騰的想象力、激昂揚厲的書寫、狂亂又科學的身體意象更像是“詩”,也更多體現了文學現代性的特征;相比之下,《嘗試集》只是一個時間意義上的開端,似乎只有從文言到白話的過渡價值。這個看法,當然是成立的,但如果將其視為一種固化的結論,也會引申出一種線性目的論式的新詩史觀,認為新詩的展開是朝向某個確定目標不斷演進的過程,無論這個目標是現代文藝觀念中的“詩”,還是文化意義上的“現代性”“現代感”。這樣的“歷史的輝格解釋”會簡化和限制我們對新詩歷史的認識,我想做的工作則是從共時的角度,將起點相對化、差異化,呈現新詩發生時期那些不同路徑之間的張力。

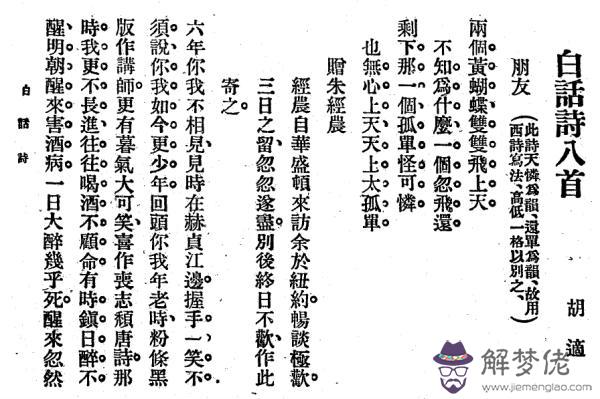

胡適的《朋友》發表于《新青年》(1917年)第二卷第六號,出書時改題“蝴蝶”。

廢名三十年代在《談新詩》這部講義中,著重討論過胡適的《蝴蝶》這首詩。他想借此說明,新詩的本質不在白話,而在于是否抓住了“詩的內容”,即突破以往的文學常規,捕捉到剎那的、完整的新鮮感受。我覺得這是廢名的洞見,他把握到了新詩最初的美學追求:包括胡適在內,嘗試寫一種新的詩,并非只為了建設一種白話的文學,也并非只為了建設一種美的、詩意的白話文學,更是為了在語言與現實之間創造新的關聯,就好像第一次邂逅世界一樣,情緒被觸動,當下完全自足,新詩這樣才能成立。擴展來看,語言問題、形式問題背后還連帶了倫理的維度:粗略一點說,在晚清到“五四”的語境中,從章太炎到胡適再到廢名,都在“文”與“質”的關系上強調“質”的優先性,強調“修辭”與“立誠”的統一,文學應突破文學的表象和套路,更新對于世界和自我的認識。可以說,新詩的這個起點,包含了文化批判和文化自新的意涵,它直指“五四”新文化運動的核心。

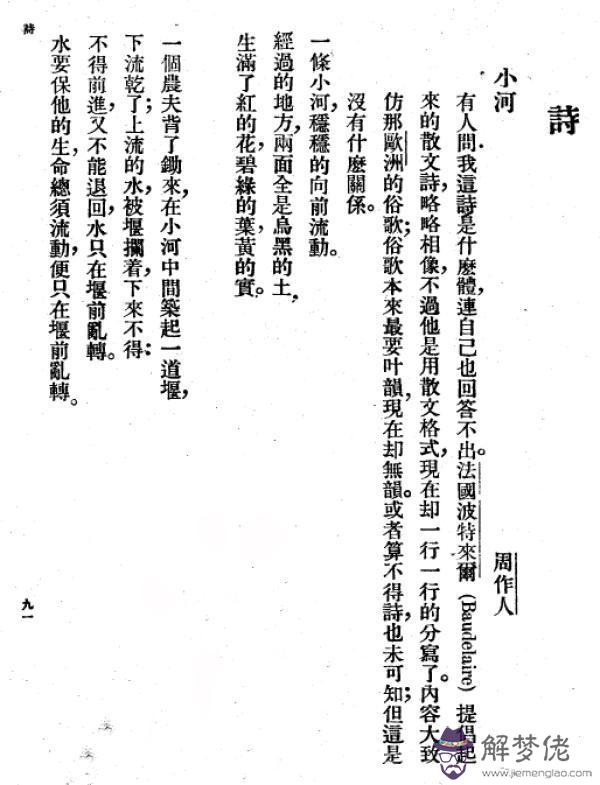

周作人:《小河》,發表于《新青年》(1919年)第六卷第二期。

胡適曾評價周作人的《小河》是“新詩中的第一首杰作”,當然他主要是在“詩體的大解放”的方面來立論,《小河》寫得松弛,“不拘格律”,寫出了舊詩詞無法寫出的“曲折的理想”,胡適認為這代表了自由體新詩的成立。實際上,《小河》不太像一首標準的新詩,我們熟悉的新詩是《女神》里那些書寫抒情內面自我、書寫自我與世界之間反思性緊張關系的作品。《小河》更像一則寓言或童話,解讀它必須考慮“五四”的文化政治語境:它表達了周作人這樣的知識分子對于河水泛濫——群眾政治或社會不斷循環發生的暴力動亂——的憂懼之感,它隱晦曲折地言說了某種政治性、某種幽暗的歷史感性。這個寫法完全不在后來新詩抒情或象征的軌道中,它是新詩的一個起點的話,也是一個沒有展開的起點,在一開始就溢出了新詩的軌道,呈現了另外的可能性。當然,在后來新詩歷史中的不同時刻,總有創造不同于新詩的新詩的沖動。我想,不斷回到它的開端,打開其豐富性,對于理解新詩的歷史、推進今天的詩歌寫作都是有助益的。

文學研究會的《詩》《小說月報》《文學旬刊》是1920年代初重要的新詩發表機關,所刊詩作延續了早期新詩的特點,呈現“質樸、穩健、自由的詩風”。而到二十年代中期,后期創造社詩人則開始主張“詩與散文的純粹分界”。從自由詩派到象征詩派,似乎就是朱自清所謂“從散文化逐漸走向純詩化的路”。這兩個社團在新詩第一個十年的歷史上扮演了什麼角色?您怎麼看詩“鉆進了它的老家”?

《詩》(1923年)第二卷第一號

姜濤:朱自清1941年在《抗戰與詩》這篇文章里提出過一個非常著名的說法:“抗戰以前新詩的發展可以說是從散文化逐漸走向純詩化的路”,“抗戰以來的詩又走到了散文化的路上”。這當然是一個線性的、強調不同階段差異的論述,新詩的歷史本身并不完全是這樣演進的,比如在二十年代初,各種不同傾向的詩——包括散文化和純詩化的詩就同時存在。我們印象里,文學研究會匯聚了許多小說家和批評家,其實文研會中也有不少重要的新詩人,如葉圣陶、朱自清、周作人、俞平伯、郭紹虞、鄭振鐸、徐玉諾。特別是徐玉諾,是當時最出色的新詩人,他的詩熱烈又凝重,用散文化的長句將自我置于戲劇性的絕境中審視,呈現了鄉村慘烈破敗的生存現實,獨樹一幟,在風格和題材上都有很大的強度。后來的新詩史對于這批詩人的寫作不夠重視,或許因為他們還延續了早期白話詩的風格,不怎麼講究格律,有人道主義、社會寫實的傾向,這些似乎都是“非詩化”的。如今一談“五四”后的新詩,就是創造社和新月派那些抒情性很強、專注于自我表達的作品,但上述兩種趨向在二十年代初是共存的,也有對話和論辯的關系。

1923年在廈門大學任教兼任《思明日報》編輯的徐玉諾懷抱三歲兒子西亞

“詩與散文的純粹分界”,是創造社成員穆木天等人在二十年代中期的說法,他們受法國象征派影響,提倡書寫更純粹的詩歌,要求“詩是要有大的暗示能”。類似說法在二十年代初就有,創造社的成仿吾,在清華讀書的聞一多、梁實秋,都非常激烈地批評過早期新詩的散文化傾向。在聞一多他們看來,“白話詩必須先是‘詩’,至于白話不白話倒是次要的問題”,而詩要有一個本體,應以抒情為本質,過多地引入說理、寫實、諷刺等因素是不妥的,應該把它們排除出去。后來穆木天等人提出的純詩觀念,其實延續了這一脈絡,只不過對于詩的本質的理解,從情感的強弱進一步轉化為“可感與不可感”的內在微妙感覺了。

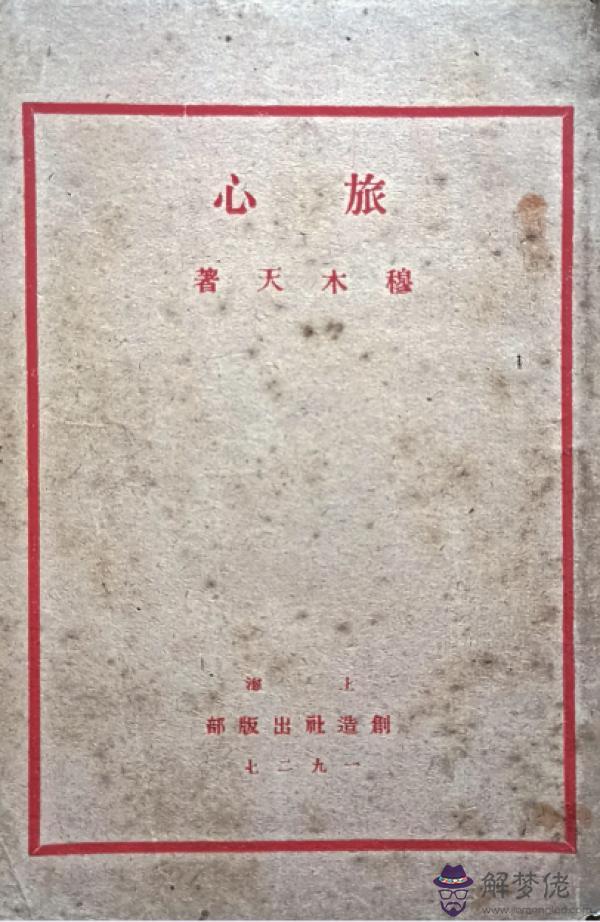

穆木天:《心旅》,上海創造社出版部,1927年4月出版。

朱自清講“從象征詩以后,詩只是抒情,純粹的抒情,可以說鉆進了它的老家”,這里包含了一種反思意識。詩歌不斷回到抒情本質的趨勢,確實提升了寫作水準,但也限制了其歷史包容性。朱自清一直對現代的各種純文藝觀念保持警惕,這也體現在他的古典文學研究,比如他就非常關注“以文為詩”的宋詩傳統,這種警惕既和他的文學史意識有關,也基于他對現代的理解。他認為“這個時代是個散文的時代”,現代社會和現代人的意識是散文化的(prosaic),廣闊而復雜,需要一種相似的文學態度去因應。抗戰時期,新詩走出了老家,走向更大的公共空間。朱自清特別留意新詩在這個過程中的自我重塑,他和聞一多等人特別看好朗誦詩,他說朗誦詩“看起來不是詩”,因為它“是一種聽的詩,是新詩中的新詩”,“它活在行動里,在行動里完整,在行動里完成”,這就完全不同于“五四”后印在紙面上、報刊上供讀者來閱讀的新詩。類似地,他對歌謠、秧歌劇也有一定的關注,甚至對標語、口號也有同情,認為在新的民主的、公共的時代,這都是新詩可能的表現形態。文學研究會的新詩人們在二十年代后慢慢退出了新詩寫作,但是他們的理念和趣味,在朱自清這里有一定的延續和堅持,類似的創作取向在后面不同時期也都有展開。

朱自清:《論朗誦詩》,發表于《觀察》(1947年)第三卷第一期。

通觀您研究1920年代“文學青年”歷史的專著《公寓里的塔》,一條基本線索是從(“菜園”到)“室內”到“室外”,從知識到行動。盡管青年個體有不同選擇,或用革命替代文學(陳毅),或用革命改造文學(丁玲),或用文學批判文學(沈從文),但“室內硬寫”本身總是岌岌可危的。不過您也沒有在上述二元中偏執一端,而是期待“‘街頭’與‘公寓’之間的往返”揚棄“‘十字街頭’與‘塔’的對峙”。您用體現沈從文選擇的隱喻作為書的標題,是不是也暗示了您本人的偏向?

姜濤:這本書是十多年前開始動筆的,“室內硬寫的作者”確實是其中比較核心的一個與文學青年相關的意象,也傳達出了我自己閱讀二十年代小說,特別是短篇小說的感受。當時很多作家都在寫類似的經驗:一個年輕人封閉在公寓或亭子間里,構思一篇小說,寫作目的也不完全是為內心光和熱的表達,更是為了謀生或者謀求文壇上的位置。盡管新文學被寄予了很多期待,但作為都市語境中的一個專業行當、一個制度化的領域,它同其他實踐性場域,不論是社會改造,還是政治運動,甚至思想革命,都是分離的。“硬寫”大概就是身處文學體制中的個體的自我封閉感,有點類似今天講的內卷的感受。

書里談到的三個人大致對應了國民革命前后文學青年的三種路徑。陳毅放棄文學,“走出棺來,重回到人群里”,直接投身革命性的政治工作,用革命志業代替文學志業,當時做出這樣決定的文學青年不在少數,以至于在后來“革命+戀愛”一類的浪漫小說中,主人公的類似轉向成了常見主題。當然,等到國民革命失敗時,又有很多人退回了文藝。沈從文和丁玲都沒有放棄寫作,而是以各自的方式在一定程度上改造了寫作。丁玲通過參加革命實踐,跟工農接觸,重新塑造寫作的功能和自我的身份。沈從文則有些微妙,他還留在室內,沒有建立與社會實踐的具體關聯,但在自我的打拼中也慢慢覺悟到寫作和都市環境、文藝體制之間的隱蔽關系,也逐漸生成了文學之外的更大關懷,把寫作與對鄉土世界變遷的關注、對現代中國人命運與情感的理解接續起來。這是自由知識分子的自我化解、自我超越的方式,與沈從文同時代的京派知識分子多有類似的選擇。

陳毅

丁玲

丁玲的選擇可能更代表了后來歷史的大方向,革命文學、延安《講話》給文藝家們提供了一條突破室內的具體路徑:文化首先是“中國人民解放斗爭”中的一條“戰線”,文藝首先是“革命機器的一個組成部分”,文學家首先是一個“工作者”,要深入生活,搞土改、干革命,在這過程中重新塑造自己的感覺和認知方式。從“五四”時代的“菜園”,到二十年代封閉的“室內”,再到四十年代后的“廣闊天地”,這是二十世紀中國新文學曲折展開的一條成功路線。但在所謂“新時期”以后,我們的文學,包括整個文化生產和接受的方式,好像又回到了“五四”之后二三十年代的狀態,回到了某種“常態”的現代社會分工結構中去。我用“公寓里的塔”來做標題,確實有一定偏向性,但也只是對沈從文這樣的青年在公寓里苦哈哈狀態的描述,倒沒有為之辯護的意思。不可否認,今天的文藝青年,包括一部分學術工作者的處境,與當年身處商業化體制中的沈從文頗為類似。當丁玲所依托的整體性社會結構發生很大變化,能將個體帶入社會深處與實踐內部的革命政治也逐漸式微,沈從文的難題,我們可能同樣面對。

沈從文

在您的治學方法中,有某種文學和社會學的張力。比如您的第一部專著《“新詩集”與中國新詩的發生》就分上下編,對應“文學社會學”和“詩學”,體現“方法論上的二重性”;比如您討論新詩的歷史,也有“百年”(文學史)和“世紀”(政治史)之辨。其實對于馬克思主義文學闡釋傳統,意義總在社會之中,不過您曾對在形式細節中發現癥候、讀解歷史壓力的做法提出保留意見,是不是可以從這個角度來理解您把人類學的“深描”方法引入文學研究的初衷?

姜濤:討論“新詩集”的那本書,是我的博士論文,分成上下編多少有點迫不得已。最初的選題,只涉及新詩觀念和新詩批評,因為擔心過于單薄,才不得不拓展到文學社會學層面。不過,這種在社會史背景中思考文學的習慣,在后續研究里保留了下來。我覺得這與新文學的本來面貌是比較符合的,因為新文學本非是一種現代的純粹的文學,它就是在社會改造和思想革命的整體進程中產生的,寄托了對于新人、新國家、新社會的理解,新文學家也是在這個意義上不斷獲取寫作的靈感和激情。因此社會的層面,并不是研究者從外部賦予新文學的,而是新文學的構成性成分。像王瑤先生這代新文學研究的開拓者,或許因為深受經典馬克思主義批評傳統的影響,他們非常重視文學現象上下左右的社會關聯,不會孤立地就事論事。上世紀八十年代后,在“純文學”“回到文學本身”等觀念的支配下,我們才與新文學原有的研究方式漸行漸遠,特別是對詩歌這樣被視為文學性更強的文體,研究者往往從形式、潮流入手,也會想當然地將對文學現代性或審美本體的追求看作是新詩主要的演進動力。這樣的理解有合理性,但一定程度上就把新詩從二十世紀整體的社會思想語境中剝離了出來,我的研究的意圖很簡單,就是要恢復新詩生成與展開的原本歷史圖景。

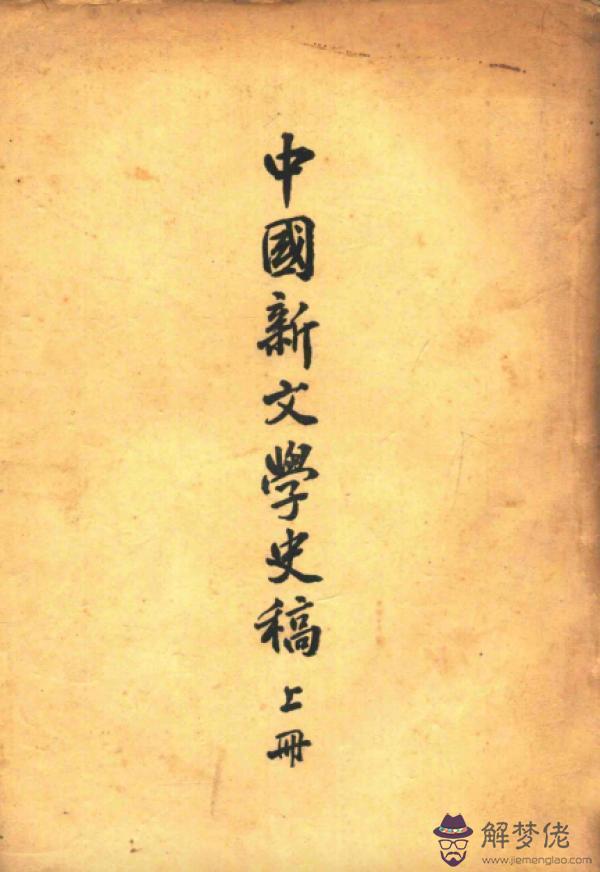

王瑤:《中國新文學史稿》,開明書店,1951年9月出版。

對于西方馬克思主義文學批評強調的癥候分析、形式意識形態分析——從形式細節發現意識形態的裂隙——我自己也一度迷戀。《歷史“深描”中的觀念與詩》這部文集收錄的最早一篇文章,是我碩士期間的一篇習作,從人稱的視角分析了穆旦和馮至的政治立場。此類分析確實會帶來一種理論闡釋的興奮感,似乎也能顯示文學專業的特長,然而就像西方馬克思主義或因學院化而失掉部分馬克思主義原有的視野,意識形態分析一旦被技術化,也會產生去歷史的效果,以致淪為理論和文本之間封閉的符號游戲。當年《再解讀:大眾文藝與意識形態》一書出版后,影響巨大,效仿者眾多,不少研究操演了類似的解讀流程,得出的結果卻往往大同小異,這在多大程度上增進了對文學的理解令人懷疑。當然,對于“再解讀”的反思和糾正后來也有很多,比如認為在形式分析中應更多加入歷史的維度,才能使分析更加可靠。

不過,我在書里提到的“深描”方法,并非針對形式意識形態分析,而主要是想回應最近二十年現當代文學研究比較強調的“回到歷史現場”。經過不同代際研究者的提倡和踐行,這一說法好像已然成了我們研究的基本前提,但何為“歷史現場”,仍是需要辨析的。如果“現場”僅僅被視為靜態的、平面化的存在,“回到歷史現場”便容易導向一種實證主義的歷史理解,仿佛長期泡在報刊史料中,就自然能充分理解一種文學現象,認識一個作家了。問題是,我們的閱讀總帶有前理解,我們很可能會過濾掉不支持前理解的材料,并且尋找材料來印證前理解,如此一來,即便博覽報刊,最后收獲的依然是某種規定性的歷史感覺。歷史并不是塵封在那里的靜態存在,它毋寧是一個動態的進程,包含著具體的問題結構。

《歷史“深描”中的觀念與詩》,姜濤著,人民出版社,2020年10月出版,305頁,52.00元

其實,這也是近年來很多研究者共同的覺悟。這些年不少現當代文學的研究,都自覺引入了社會史、思想史、政治史的維度,這樣的努力并不是把文學的理解和其他學科的理解拼貼起來,而是通過跨學科的方式打開問題。二十世紀中國的革命不單單體現在黨派斗爭、政權結構更替、暴風驟雨式的社會改造這些層面,它還致力于解決中國社會長時段存在的結構性問題,這個層面直接關系到革命成功與否,與革命實踐相伴隨的二十世紀中國文學并不外在于這個過程,它是進入社會內部的更復雜、更活躍、更細膩的實踐方式,它會觸及政治結構背后的人情和倫理。就此而言,文學的意義既不止于文學本身,也不是為社會史、政治史的結論提供例證或注腳,文學是一條進入中國社會的獨特路徑。因此,好的文學研究可以帶來好的社會理解,它與其他領域的研究能夠相互激蕩、共同促進。

您的當代詩歌批評與現代詩歌研究之間有一脈相承的思路和關懷,1920年代的困境、二十世紀的能量在今天并沒有消散。您憂懼“元詩”泛濫,成為新的“籠子”,把“新詩”之“更新”解釋為“更成熟”,以期盼“詩歌的成年”。您所謂“成熟”,包括您對“中國式”“漢語性”的追問,和朱湘以來所謂新詩乃“舊詩與西詩里面也向來沒有見過”的東西之間是什麼關系?

姜濤:某種“去歷史化”的傾向,不僅體現在新詩研究中,在當代詩歌寫作和批評中也有顯現。從某個角度看,當代先鋒詩歌的內在動能之一,便是對“大歷史”的拒絕:拒斥革命年代大寫的歷史,拒斥那個歷史產生的文學體制,以及在文學與政治之間建立的強關聯,繼而強調歷史結構之外的個人感受和語言自身的優先性。這一姿態在八九十年代有其革命性,但后來日漸固化,甚至成了當代詩歌的某種美學意識形態,制約了詩歌感受力和表現力的發展。不少當代詩的作者和批評者也意識到這個問題,但這個狀況一時很難改變。確實,改變是困難的,關乎整體社會結構以及當代詩在其中的位置。但首先,對固化觀念的清理和檢討還是必要的。

張棗二十年前發表了一篇著名的文章《朝向語言風景的危險旅行——當代中國的元詩結構和寫作姿態》。在他的理解中,“元詩歌”或“詩歌的形而上學”是一種以語言本體為先的文學觀念,來自西方的普遍的文學現代性,更具體來講,“元詩”就是一種現代主義的寫作觀念。他認為這樣的觀念在中國當代詩歌中已經彌漫開來,成為當代詩寫作的前提,然而它缺乏中國古典詩學所內涵的“豐盈的漢語性”。張棗對“漢語性”的理解也涉及中西之間的文化政治,涉及漢語詩歌的文化主體性問題,但更重要的是,他認為,與“現代性”依靠“詞就是物”這一“將語言當做終極現實”的邏輯不同,“漢語性”體現的是一種“詞不是物”“詩歌必須改變自己和生活”的立場,它堅持的是“詩的能指回到一個公約的系統”的假定。誠然,在(后)現代資本主義的處境中,詞與物、能指與所指的斷裂勢所難免,但這不意味著應該對此心安理得,放棄通過詞觸摸物的努力,否則詞也注定會乏味。張棗擔心,當代先鋒詩歌過度執著于元詩結構,可能失去源頭活水,陷入“藝術與生活脫節的危機”,而唯有在詞與物的相互引燃、現代性與漢語性的張力中,中國詩歌才有未來。事實上,這個新世紀初的反思背后,隱約可見的是當時張棗自己的寫作困境。

張棗(1962-2010)

當代詩歌走出封閉的感覺和觀念結構,重建與生活世界、時代精神的聯系,顯然有助于其成長,這便是“成年”的問題。“成年”的說法多少和艾略特有關,艾略特認為一個成熟的詩人是活的傳統的中介,他應該具有歷史意識,這個歷史意識在他那里,指的是回到歐洲文化的偉大心靈中。艾略特的論述帶有精英主義和文化保守主義的色彩,借用他的說法,是盼望新詩也可以在更廣闊的維度中審視自己,少年的敏感、好奇心、懷疑世界的態度固然可貴,不該舍棄,但少年終將成長,早晚要像成年人一樣,和重要的事物打交道,獲得對生活世界完整的理解。林庚先生在三十年代曾說,新詩(自由詩)緊張驚警,像年輕人、戰士,總在沖鋒陷陣,格律詩(自然詩)則因有一個普遍的公共形式,所以從容自然。新詩不斷指向新的、有強度的感受和經驗,但缺乏成年人的從容通脫。林先生認為,理想的新詩應該是“文質彬彬”的,既要有作為“剎那的新得”的“質”,也要有經過剎那之后而變成“一點蘊藏”的“文”,融緊張于從容、自由于自然之中。

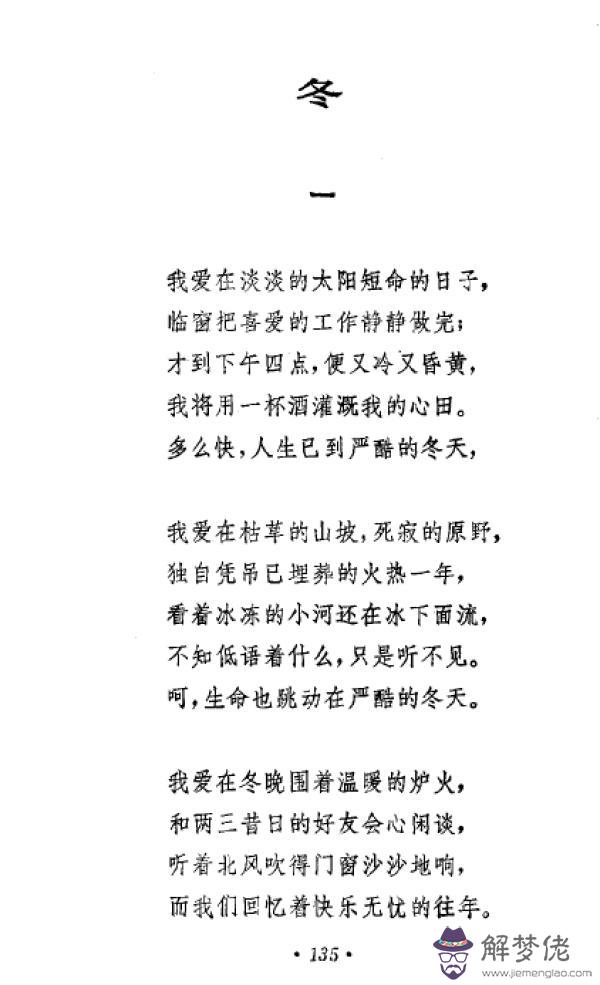

穆旦晚年寫的《冬》,改定稿收于《穆旦詩選》,人民文學出版社,1986年1月出版。

我們其實也可以有這樣的期待,期待當代詩歌還可以成為某種文化建設的力量,而非僅僅徘徊于異端的位置,扮演叛逆者、異鄉人的角色,期待詩人自我打開,而不自我設限。我想,現代詩之所以曾經有這麼大的號召力,決不僅僅因為它是異端,更是因為它能夠整合人心、激動人心,能夠帶來新的對于社會和自我理解。在這個意義上,成年的期待本就包含在新詩最初的抱負當中。

為了讓新詩變成熟,目前批評界可以做什麼?

姜濤:這個很難說,文學的發展不是一個可以由批評規劃的事情。僅從我個人的角度看,有兩個方面的工作倒是可以做起來。一是重新整理新詩的歷史,包括八十年代以來先鋒詩歌的歷史,二是重視今天更具可能性的寫作。就第一個方面而言,比如,我們對八十年代詩歌的理解可能還很不全面,像對于北島、顧城、舒婷等人的早期寫作——即還沒完全脫離政治抒情詩傳統時期的寫作不夠重視。他們當時對自我和社會的理解、與革命中國的關系都是錯綜復雜的,同我們今天熟悉的那個經典化的“我不相信”的姿態并不完全一致。用現代主義的眼光、趣味,來理解當年的朦朧詩,這未必不是對它的簡化,它能夠提供更多的意義,甚至會比當事人回顧往事時賦予它的意義要更豐富。再比如,在八十年代的詩人中,駱一禾的視野尤為開闊,思想能力不凡,他對新詩中的現代主義脈絡有檢討,也像“五四”的前輩一樣,考慮中國文化的自新問題,倡導有文化整合力的“大詩”的方向。對于這些歷史變動時期的詩歌經驗,我們還缺乏很好的整理。

舒婷(左一)和北島(右一)

當下詩歌的寫作,在很大程度上還延續了上世紀九十年代以來形成的若干軌轍,包括一些詩歌評獎,評出來的作品很少能有讓人耳目一新的,這是不少關心當代詩的朋友共有的感受,但其實并非不存在一些新的可能性?像一些更年輕的九零后作者,已不太在乎當代詩歌八九十年代形成的套路,他們大可找到一個新的出發點,哪怕是回到相對樸素的抒情立場,直面自己的情感問題、生存問題,直抒不滿、憤怒和焦慮,這樣的寫作反而比有些成熟之作更有時代感。書寫日常生活,是當代詩的一個主流方式,在有些年輕詩人的筆下,日常生活沒有被奇觀化或瑣碎化,而是包含了多種倫理層次,包含了對生活內在活力的發現;還有一些詩人主動去寫鄉村或底層生活的經驗,也不盡然就是套路化的訴苦或自憐,他們會一定程度掙脫流行的左翼理論提供的感知模式,讓我們讀到特別真切或特別強勁的身心經驗。對于這些新的可能性,當代批評不能一貼標簽了事,而是應耐心辨析、鼓勵,讓不同的努力聯動起來,甚至使它們和其他相關領域中的思考形成對話。

在您的不同研究中,總有一種開放與封閉的辯證法。您曾說,相比當代詩歌寫作伴隨的幽閉之感,學院化知識生產的幽閉感更甚。您既寫作,也研究,您怎麼看二者的關系?您認為在“圍欄”中伸出“巴枯寧的手”,“從催眠的世界中不斷醒來”,如何可能?掙扎著醒來之后呢?

《巴枯寧的手》,姜濤著,北京大學出版社,2010年6月出版,264頁,28.00元

姜濤:我兩本批評文集的名字確實有些接近,都有自我掙扎、想突破而不能的感覺。寫作《巴枯寧的手》時,我還是一個學院青椒,在學院體制中難免有困于籠中之感,接下來寫《公寓里的塔》也有自況的因素。詩人鐘鳴在評論張棗時,提到過一種在“系統中的警覺”狀態,這個狀態可能是我當年有意無意追求的,但當“警覺”的狀態被不斷重申,也便成了一個相對安全、保守的舒適區。《醒來》一書出版后,就有年輕的朋友追問,接下來怎麼辦?總不能一會兒醒來一會兒睡去吧?他們甚至認為,不必考慮這樣的問題了,他們更關心的是怎麼走出去,在行動中開放想象。我期待在具體的行動中會有新的文學和思想的可能性誕生,也期待行動中的感受不會被過去的認知套路收編。

《洞中一日》,姜濤著,廣西人民出版社,2017年11月出版,243頁,39.80元

隨著年紀增長,我自己的心態可能發生了些變化。即便身在體制中,也會覺得不應僅僅止于不斷的“警覺”,還是可以通過一些有效的工作,推進對于自我、學術和社會的理解。這包括和身邊有共同關切的朋友取得聯系,在交流、對話中帶動知識工作的延展,也就是說,從切身的小結構、小氛圍出發,一波波蕩漾開來,在可觸及的范圍內構造一個更好的思考和工作環境。換言之,“醒”來之后,盡管不能走出去,也可以把思考與聯動的空間撐得大一些,即便未必能帶來整體性的改變,至少會在潛移默化中利己又利他,產生一些積極的影響。我想自己目前能做的就是這一步了。這也是談及“五四”之后文學研究會同人“以文學為志業”的態度時,明知其時代的局限,不免還會再三致意的原因。

責任編輯:韓少華

校對:張亮亮

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/359854.html