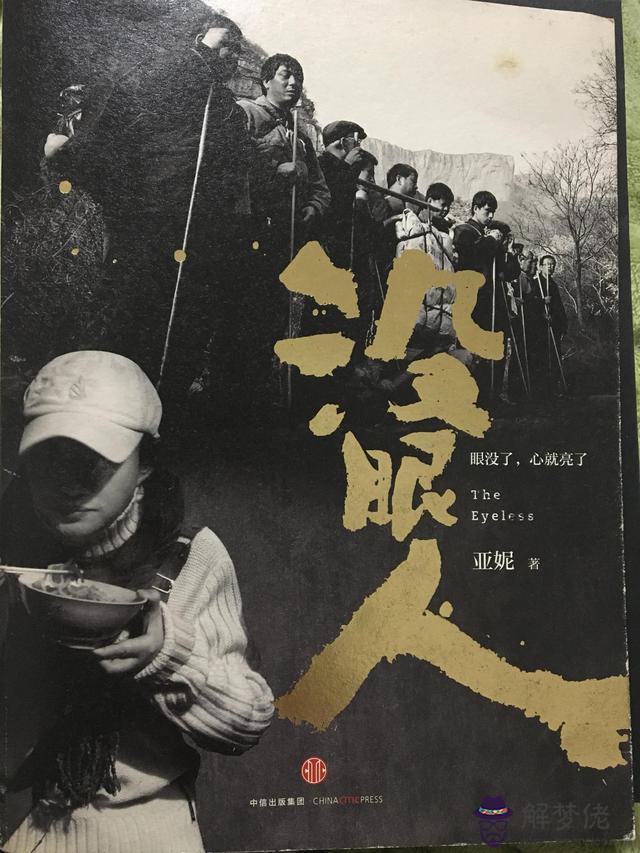

10年,掇合一段懸史,記錄一個傳奇。作者亞妮在中國西部太行山深處,用10年時間的跟蹤記錄拍攝,講述了發生在一支從抗日戰爭開始就為八路軍諜戰服務,被山里人稱為“沒眼人”的奇特隊伍里的故事,也是當代盲人宣傳隊的故事,穿過一個匪夷所思的沒眼人世界。

現今沿襲這支隊伍的目前是由11個盲人藝人組成,俗稱盲人宣傳隊。這支宣傳隊已有六七十年的歷史了,曾經是為八路軍服務傳遞情報,從70年代開始以流浪賣唱為生,有人退休、有人生病,也有新的無眼人加入,但越來越少的家庭愿意送孩子進來了,畢竟太過于幸苦了。沒有人知道這個與世隔絕的族群,如何在自己完全封閉的真常應物的行為方式中愛恨;沒有人知道這些“上天不要的人”,有著怎樣極其另類的活著和死去的輪回世界。他們幾乎與世隔絕,對于太行山外的人而言只是個傳說,但他們真的存在在某個地方,以自己的方式傲然綻放。

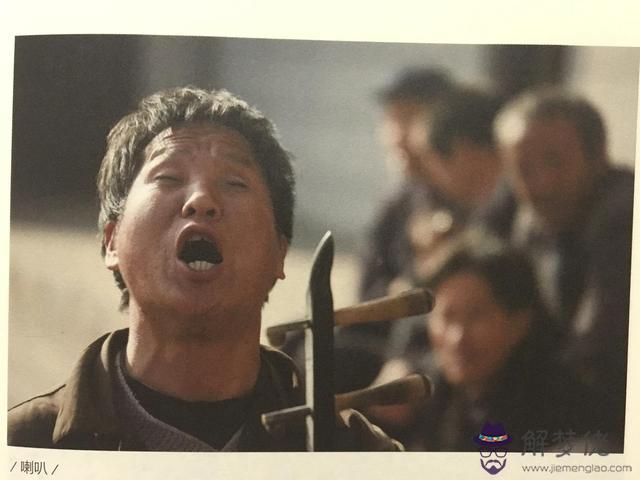

故事起因是2000年7月的一場民歌擂臺賽,來自山西的羊倌石占民奪得了頭彩,成為歌王。作為大賽主持人的亞妮來到紅都村,本意是近距離報道石占民,卻在拍完片子后無意看到一群人打著各種樂器,仰著脖向天而歌,歌聲柔情綿長且肆無忌憚,清清爽爽又天高地闊,沒有半點雜質,雖然聽不懂唱詞,聽完一場,亞妮就被感動的濕了眼眶。這些就是沒眼人,一群光棍,也是鄉民口中的“八路”。人和歌都燃起了她追尋和記錄的欲望,于是開啟了一段聞所未聞的戰爭與和平的傳奇。

七天:37歲,生性淡泊,從來與世無爭,是沒眼人的主唱、現任隊長,又是嗩吶、胡琴高手。屎蛋:77歲,沒眼人的老隊長,主吹笙兼打鼓,膽小,卜卦極準。喇叭:30歲,沒眼人里的多面手,嗩吶、二胡、笙,彈唱吹拉樣樣精通,直性子;解放:大概60過半,不知道爹娘,精明算計,天生跑調,不會唱,只能拉二胡;光明:40歲,沉默寡言,主拉胡琴兼全套打擊樂;肉三:49歲,天生沒眼,耳音奇好,隊里各種樂器定音,絕活是鼓;招財:25歲,擅長吹笙;小辮:42歲,厚道勤快,主彈三弦,天生好嗓子;眼鏡:61歲,細心好面子,一只眼模模糊糊能瞧見點東西,所以他是打頭;天和:60歲,天生沒眼,結巴;大頭:54歲,9歲炸魚,炸瞎雙眼、炸聾一只耳,還搭上齊手腕的一只手,唱是他的強項。

以上是“沒眼人”這本書提到的11位人的信息,這些三百六十五天都在山西左權縣流浪的沒眼人,以走村賣唱的方式生存著,隊伍早晨啟程,一上午走一個村,和村長協商管飯,下午給村民表演遼州小調,以自愿的方式打賞,第二天早上打好鋪蓋后啟程繼續下一村,左權縣有一千多戶人家,循環往復,年年如此地行走著。他們不清楚來了多少人聽彈唱?與其說是唱給鄉民們聽,更多的是唱給自己聽,歌里訴說著自己的故事和向往。來的時候帶著歌聲,走的時候揚起一路風塵,有多少人想要了解過這些盲人呢?又有多少人愿意去傾聽他們的故事與心聲呢?

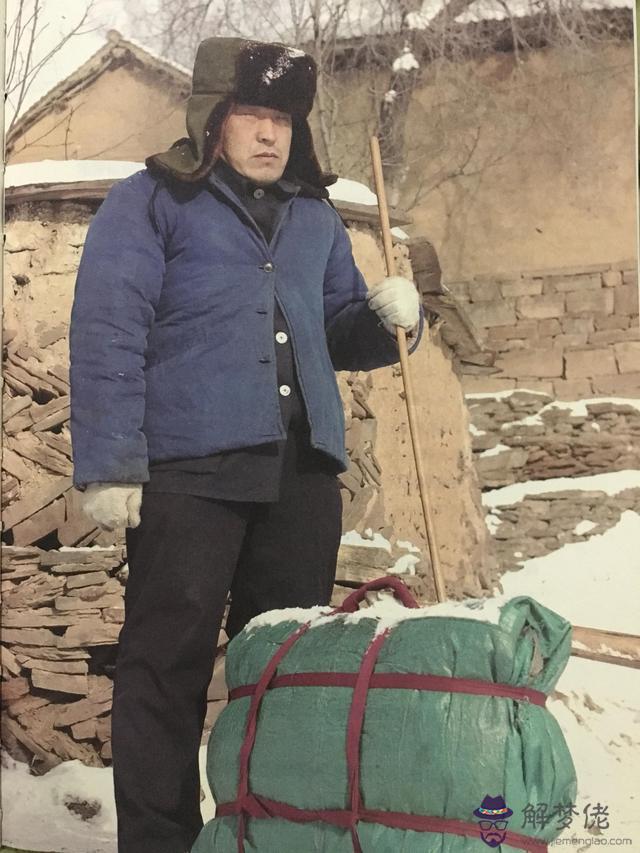

鋪蓋對于沒眼人就是整個家當,他們一直沿襲當年的敵占區的行軍紀律,每件東西的位置甚至保養都有規定,“鋪蓋硬朗啥事順趟,吃喝拉撒嗝屁捎上。每一個進隊伍的沒眼人都得學會捆綁打鋪蓋,打鋪蓋的手勢、速度、棱角分明的扎實程度,絕對不亞于軍隊的標準,如果鋪蓋打不好,可能連飯都吃不上,每個鋪蓋大概有8公斤左右,翻山越嶺地背身行走,著實不易。

記工分也是傳承下來的紀律,結合唱的多、品德好、工齡長等因素,給多少都很有講究,一樣一樣累積下來,到了年底評選最好和最差,賞罰分明,當然也會因工分的事情斗嘴,大吵大鬧后也會跟沒事一樣,而不記于心。還有個點非常讓人感動:規章制度中規定將總收入的30%留給那些已退休的無眼人,畢竟也是給自己留有后路,民主而充滿愛啊!這支宣傳隊還有很多的鐵令如山的制度,比如不能拿老百姓的東西、吃飯不能遲到、起床不能起晚了、不能延誤演出,即使上廁所也不能給村民帶來臟亂,等等。11個人就這樣被命運栓在了一條線上,有矛盾有爭吵,更多的是同舟共濟的相連。

每個人都有著獨特的經歷與故事,有人很早就加入宣傳隊開始了如此的行走賣唱,也有人剛剛加入,隊員構成復雜而多樣,都是些可憐而無助之人。當問起剛加入的隊員是否習慣這樣的生活?驀然就哽咽地說不習慣,想家,只是家中已無人能給予照顧,在這個隊伍至少以溫飽、以價值!清一色的光棍,被問到是否在演出時有被姑娘看中時?都直搖頭,無眼人養活自己都艱難,哪有余力養活一個家啊?不能拖累了別人,即使對家有幻想有渴望,也不敢去嘗試。

無眼人最難的事是走,他們叫走山,一天要走好幾十里地,遇上哪個村不聽唱,后輩村長不尿派飯這一套,就不管飯了,那就接著走,上百里地也得走,腳走爛了也得走。沒眼人的人,練不成走就掙不上飯,活著走死了埋,天經地義,一輩輩都是這麼狠著心逼過來的。所以逼著走,攆著走,走趴了就拴根繩子牽著走托著走,反正進了沒眼人的隊伍一輩子就是走,沒有選擇,也毋需選擇。

洗澡對他們而言也是奢侈的事,肉三和屎蛋生下來就沒洗過澡,其他幾個有五年洗過一回、三年洗過一回的。在他們有機會去首都演出時,借由這樣難的機會,一個挨一個,手搭在前人的肩上魚貫而入,把一池藍瑩瑩的清水變成一池見不著底的泥湯,澡堂子老板看得是瞠目結舌。

演出順利完成后,無眼人被領來感受天安門,等升完旗,一群人欻地面向天安門城樓就跪了下來,每人挨個報生辰八字,一堆人齊齊地磕起響頭,求毛主席下輩子都給雙好眼。看的警察都來了,但也是滿腹心酸啊!也有人提議他們就留在北京,有企業家愿意給他們成立演出團,可是沒眼人不干,他們擔心沒山撐著的天會塌下來,所以——回哩。撒開來喊一嗓子,酣暢淋漓,群山應和。

七十年來,死的活的,正經娶過女人的,就倆,屎蛋和喇叭;而娶上女人又拿上本本的,只有喇叭,然而喇叭的事就出在本本上。和喇叭領本的是旺香,比喇叭大11歲,也是沒眼人,只是就過了個夏,那女不見了,跑了,沒眼人七十年一張的結婚證,哪能容忍此事?聲勢浩大地折騰,原來旺香還有扯不斷理還亂的孩子、男人一系列問題,故事跌宕起伏,甚至讓亞妮喊出:想谷輪,咱偷著來還不行嗎?但喇叭就是執拗,死里逃生后,留隊察看,也算萬幸。

每一個人都是一本書,一本值得細細品味的書。這些在黑暗中堅韌活著的人,為大山里的百姓送去歡樂,但仍然被社會邊緣化,甚至被人們看不起,他們不僅給人帶去歡樂,也是原生態遼州小調的傳承。當媒體問七天,假如給你三天時光,你最想看見什麼?七天毫不遲疑地說:我最想看見自己長的什麼樣。活著,做點好事是他們對這個社會最簡單的回贈。就像山里人所說:沒眼的人不是凡胎,他們保佑你,逢兇化吉;他們詛咒你,不得安生。這幫人明神意啊!可是如此的走山和傳承又會堅持多長遠呢?這是我們生活在遠離大別山外人無法想象和經歷的隱秘角落。

黑夜給了他們黑色的眼睛,用這雙黑色的眼睛尋找心中的光明。沒有欲望和遮掩的快樂,是真正的快樂,能坦坦然然活著和死去的自由,是真正的自由,也許眼沒了,心就亮了。

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/356613.html