馮玉榮

生活在明代嘉萬年間的新安祁門醫家徐春甫曾在《花藥園記》里寫到,士大夫家植花卉時,雜植藥品,倉卒可以救人,如葵花可以催生止痢,菊花可以明目清心,罌粟可以止瀉寧嗽,芙蓉可以消毒潰堅。所植花藥,既可以清玩,亦可以捐疴,濟人利物,惠而不費。明代江南士紳及富商置設園林,賞花雅集,蔚然成風。所置花木,不惟梅蘭,還常雜植藥品,兼及日常用藥之需。不少醫者亦多有雅致,也栽植花藥,或專營藥園。

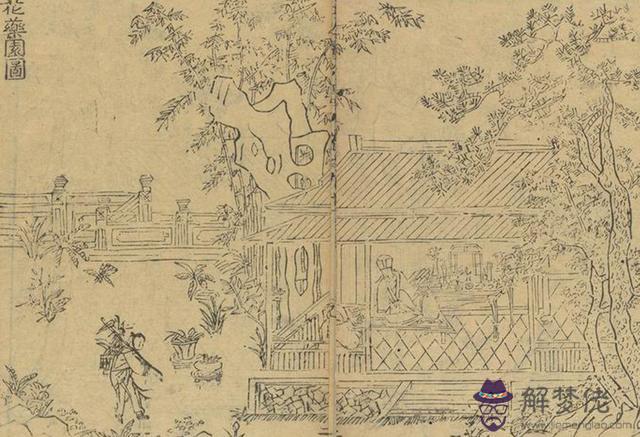

徐春甫還專門繪有《花藥園圖》一幅:

徐春甫 《花藥園圖》

圖中有雜樹涼亭,亭外花卉雜陳。與一般園林圖所不同的是,園中的書僮被繪為背藥簍的藥僮形象,醫者則被強調在行醫之外,對于林下之樂也不曾稍忘。臥榻、幾案陳列有筆、墨、紙、硯,兼以茶具、香爐等生活用品點綴其中。與以往跣腳垢面、赴深山采藥的鈴醫形象不同,亭中主人臥游于幾榻,童子采藥歸來,無需遠足,庭中即可。圖中所傳達的是臥榻憑軒,花竹掩映,清雅怡人的幽居意境。

不過翻檢徐春甫著作及相關史料,未見其營建花藥園的具體情形。此園是否真實存在,猶須存疑。但是繪圖為景的方式,與明代文集中的繪圖紀盛的習慣相合。明代中期之后,園林圖繪逐漸盛行,重視文人風雅的江南吳派畫家,流傳了許多值得注意的畫跡。明代文集中,直接題寫或題跋園林圖畫的詩文作品超過百部以上。《花藥園記》圖文并茂,構造出一片理想化的花藥園。無論其所繪真實與否,表達書寫者對花藥園生活空間的欽慕。“藥園”是醫者達到于日常中培養閑情逸致的方式,心境轉化的憑藉。醫者對花藥草本的種植、清賞,將其雅化、美化,正意味著與品茗、靜思等生活情趣一樣,皆在于此中營造出的美感氛圍。花藥園消解了醫者拘泥日常醫療的束縛,使其能在花木中徜徉,因想象之馳騁,舉目所及,皆可陶然自醉,醫者的精神生活自給自足而不假外求,在平凡的“日常”生活中尋找靜謐清雅之處,悠然自適之情油然而生。雖然醫者未能有更多的精力投入到山水之中,正因舉目皆妙,才能忙里偷閑,“心遠地自偏”。醫者雖被視為方技之列,然而因內心富足,樂園則處處皆是,亦不讓于儒者。

一、花藥園:上符性命之理,下從耳目之玩

草木花藥,本出自然,其外觀藥性,經由歷代的擇選發現,逐步明晰。或載之詩文,或記于醫書。至于花藥成園,早期的文獻并不多見。范曄《樂游應詔詩》中寫道“崇盛歸朝闕,虛寂在川岑”,樂游苑在建康(今南京)覆舟山南,晉為藥圃,南朝宋時加以整修,改為樂游苑,此詩為范曄游樂苑奉詔命而作。到隋唐后,皇室中設立藥園的記載漸增。隋朝皇室專設藥園,太常寺統太醫署令、丞,專設藥園師一職。唐承隋制,在長安擇良田三頃置藥園,設藥園師以時種蒔、收采諸藥。選取庶人十六以上、二十以下充藥園生,業成后,補藥園師。宋代皇室亦設藥園師,此類藥園不是單純種植花藥,而是實用藥材,主要是滿足皇室之用藥,避免市廛之藥的真偽難辨。

從隋唐詩文中所見,藥園營植不限于皇室,達官顯貴也漸流行植藥為園、賞花賦詩了。“春園芳已遍,綠蔓雜紅英。獨有深山客,時來辨藥名”,所寫正為斯情斯景。花藥混植,有藥有花,與皇室藥園重在實用相比,官宦之家所設似多偏于賞玩。

現存文獻中描述較為詳致的花藥園當為崇文館李校書的花藥園,在寢門之外,環岸種藥。觀其景,“縹眇霞錯,蔥籠煙布;密葉層暎,虛根不搖;珠點夕露,金燃曉光;而后花發五色,色帶深淺,藂生一香,香有近遠,色若錦繡,酷如芝蘭,動皆襲人,靜則奪目”;得其用,“至若上苗可食,下體兼采;子入菰飯,華雜蒲葅。既甘平而性寒,又辛溫而執熱;癖除而不為去傳,風愈而安知”;游其間,“風生白蘋,日映丹浦,披搖靃霏,則花飛鏡中”,“上符性命之理,下從耳目之玩”。既得美景,又可實用,生活其間,修身養性,自得其樂。其敘述中既可見到極豐富的花藥物性知識,也體現出一種陶醉自然、脫離俗世的審美意境。

官家藥園多規模宏大,品類繁多,更與宮室之美、園林之勝相應。文人雅士自植藥園,則不求大觀,只求讀書賞花之樂,貴在閑適自得。南宋鐘璇不溺于名利,放浪漁釣間,筑室梅里,所居多蒔香草,自號藥圃,隱居閉戶者二十年。參知政事范成大等嘗薦之于朝,不報,卒年五十二。有藥園藁山中錄,續孔白帖,秦漢以來鐘鼎奇字藏于家。時人讀書修身養性之所,也常常“幾案圖書花藥”相陳列,為“幽人逸士之居者”。迨至元末,藥園仍然是山人雅致之表征,“東膠山人不出村,南州高士之裔孫。十年曾作螻蟻夢,四壁祇有莓苔痕。松分女蘿補茅屋,磵引乳泉澆藥園。別來幾度屋梁月,顏色宛然清且溫”。此外,藥園也為道士修煉,延年益壽之所。泰山藥園在岳東南,世傳有修真之土,種藥于此。藥園品賞與日常生活相聯結,也體現出藥園主人的性格志趣。

文人高士之中,種藥最為知名的,莫過于南宋大儒謝伋。謝伋之父謝克家在紹興年間曾為參知政事。紹興八年(1138),秦檜復相之后,謝伋辭官隱居浙江臺州黃巖。俸入至薄,“居不敢近州縣,食不敢飽梁肉”,于是在窮僻處辟地為園,“以為草木諸菓物皆藥也,總而名之曰藥園”。謝伋顯然精通花品藥理,稱為藥學家亦不為過。其園中植有芝、術、黃精、薏苡等藥材。藥園為其會友唱和提供了一方天地,他仿廬山慧遠等結白蓮社的模式,與曾惇等士人唱和,“紅藥高吟須小謝,白蓮勝社得遺民”。園不在大,鴻儒往來,名動士林。朱熹年青時曾專為謝伋藥園題詩二首,一曰:“謝公種藥地,窈窕青山阿。青山固不群,花藥亦婆娑。一掇召沖氣,三掇散沉疴。先生澹無事,端居味天和。老木百年姿,對立方嵯峨。持此供日夕,不樂復如何?”二曰:“小儒忝師訓,迷謬失其方;一為狂瘖病,望道空茫茫。頗聞東山園,芝朮緣高岡;瘖聾百不治,效在一探囊。再拜藥園翁,何以起膏肓?”謝伋為程門四先生之一,上蔡學派謝良佐的從孫,朱熹之父朱松也曾得到謝伋父親謝克家的薦舉。謝伋種藥自養,澹泊端居,遠離官場,但其品性學問,仍遠播士林。朱熹在拜見謝伋之后,自覺心中迷謬得方,瘖聾得治。在朱熹追求學問的道路上,謝伋的處世之道,顯然對他大有影響。朱熹自稱小儒受訓,對藥園翁的感佩之情,溢于言表。

至明朝,江南經濟繁庶,達官顯貴、富商大賈、文人墨客競相造園,“故凡家累千金,垣屋稍治,必營治一園”。水網密集,物產繁茂,優渥的自然條件適宜植物花卉的生長,可供園林選擇的物種繁多。士大夫“不置田園,置花園”,才有隙地,便種花竹,別營一院,樓臺花木,營植園林,已成為士大夫的一種審美潮流和生活情趣。長洲王穉登(1535-1612)在《寄暢園記》品園林之景,稱園之勝“最在泉,其次石,次竹木花藥果蔬,又次堂榭樓臺池籞”。泉石樓臺勝在空間的營造,而園林的鮮活靈動,則在花木果蔬,花藥也是園林必不可少的重要元素。太倉王世貞(1526-1590)政壇失意后,晚年近二十多年時間在弇山園中度過,弇山園成為其隱居怡情之所。所著《弇山園記》載竹木卉草香藥之類,不可以勾股計,弇山園宜花、宜月、宜雪、宜雨、宜風、宜暑,隱居其中,勿需遠游,可欣賞四季之景。蘇州文震孟(1574-1636)曾得袁氏醉穎堂,特意改名為藥圃,后被姜埰于順治年間購得,并作《頤圃記》,“地僻柴門靜,天寒樹色遲,藥欄添處處,岸柳插枝枝”。此園后更名為藝圃,至今留存。

園林品賞成為一種明顯的社會風尚,發展成一種獨具特色的文雅生活形態,演化成為一種特別的社會文化現象。花木果蔬,既是營造園林空間的元素,也是欣賞吟唱的對象。花藥為園,雖不是主流,無論雜植還是專營,都體現出獨特的生活意境。

二、清玩與捐疴

就現存文獻觀察,明代以前,藥園多為皇室、士紳及文士所設,花藥園雖具藥用價值,但猶如花園、園林之別類,工于精巧,講究雅趣。明代江南醫者多向儒,在生活及審美上講究醫道與儒風的融會。醫者種植藥園的記載,漸散見于詩文之中,而營植者之身份,也可窺見解析。

明代太醫院醫官多出江南,尤其是明初朱震亨的弟子金華戴思恭事明太祖接掌太醫院,其再傳弟子吳江盛寅受寵任于太宗、宣宗,江南宮廷醫者盛極一世。顧颙為宣德年間太醫,退仕后,如一般鄉紳無異,在家構園,怡養天年。所構建的南園草堂,在和嘉橋西。園中雜植蔬菜藥品,春花爛熳,秋實離離。如謝靈運之廬園,置身于南園,既與市喧相遠,可療塵俗之病,又可執袵采藥,與賢士笑談其間。所不同的是,顧颙還貯藥草堂,濟貧病,喣饑羸,刻醫方,修醫書,惠濟民眾。明代朝廷對醫學救濟和教育的日益漠視,由民間主持的醫藥救助事業逐漸彌補了這個缺陷,醫藥上的危機,特別是日益頻繁的瘟疫,常由鄉賢作為慈善家,為了家鄉的利益而工作。顧颙作為退仕太醫,應當是有一定的經濟實力構園,發揮其醫者特長,貯藥草堂,救饑貧寒。時人為其所作園記中特意強調顧颙儒雅的風范,為人颕悟卓越,獵經史,彈琴寫竹,有聲于縉紳間。其志向不只是廬園養痾,更是有范仲淹之志,希望“以身之憂樂推于人”。

相似醫者藥園屢有記載。在黃仲昭(1435-1508)《題馮醫士藥園幽趣卷和陸修撰鼎儀先生韻》中,描述了馮醫士藥園的景致:“數畝幽居深復深,逶迤一徑入云林。開園特傍青山麓,引水遙從碧澗潯。市遠不聞來俗駕,心閑寧復夢朝簪。籬邊帶雨朝移菊,壟上鋤云晚種芩。舊植杏林多結子,新培橘樹漸成陰。清香繞舍微風動,翠影翻階霽月臨。功效似能回造化,刀圭亦足已呻吟。但令枯槁陽春轉,肯受尋常世利侵。醫國不殊秦緩手,濟時還契葛洪心。笑予俗病幾成癖,欲借仙源一洗襟。”藥園不僅有清新自然的景色,還有造化濟時的功效。《嘉善縣志》所載藥圃,在嘉善城南,為明袁仁家居八景之一。袁仁精于醫,園中植藥草三十余種,有“無窮活人意,帶月自耕犁”之句。袁氏藥園風景獨特,亦引高朋滿座。晨夕,則與良朋勝友聚會其中,賦詩唱和,“客至則對酒賦詩,評花詠月,陶然有忘世之趣。”袁氏藥圃既具園林之勝,又有藥香飄逸,文人雅士聚集,唱和其間。若結合袁氏棄儒行醫的家族史,或正是其后輩所求的復興盛況。袁氏元末時尚家資饒富,“靖難之變”時受牽連而被抄家,袁順及之后的幾代人都被禁止參加科舉考試,為了生存,袁家的子孫選擇了行醫,醫雖為“賤業”,但“可以藏身,可以晦名,可以濟人,可以養親”。所謂“擇術于諸藝中,惟醫近仁,習之可以資生而養家,可以施惠而濟眾”。袁氏家族不得已由儒入醫,謀身安命,沿傳四代。至袁黃之時,終于改命成功,重歸仕途。袁黃之后,后人基本上棄醫歸儒,不復有習醫者。袁氏以富厚之家資,建園林,種藥圃,會佳友,生活意態多有超逸于現實之意味。通過這種帶有精英性的賞玩文化,使得袁氏與一般醫者相區隔,維系了其文化家族的身份品位。

文中開篇提及的徐春甫對于花藥園的設計和臆想,則充分體現了儒醫在營植花藥園上的雅致品味和文化思考。《花藥園記》收于徐春甫編纂的《古今醫統大全》之中,此書受到名公巨卿的推崇,“會百家之異同,接軒岐之正脈,雖謂此書之外無醫可也。昔仲尼集群圣之大成,朱子集諸儒之大成,若徐君亦可謂集醫家之大成矣”。徐春甫幼習儒、攻舉子業。二十歲左右,拜邑里名醫汪宦學醫。嘉靖三十七年(1559)入“太醫之官”,始任太醫院吏目。這期間陸續編纂《古今醫統大全》,同時編集《醫學捷徑六書》,又成立“一體堂宅仁醫會”。《古今醫統大全》是一部集醫經、方藥、本草、科普知識于一體的大型綜合性醫學全書。全書100卷,其中《通用諸方》記載了與日常生活密切相關的一些經方、驗方以及生活常識,《花藥園記》則精選介紹了30多種易栽易種的常用家用日常花草植物:紫蘇、萱花、玉簪花、葵花、菊花、芙蓉花、罌粟花、百合花、百部、草決明、小茴香、川芎、蘄艾、澤蘭葉、虎掌草、慎火草、地膚草、蓮花、千瓣石榴花、紫威花、雞冠花、石菖蒲、蕓草、枸杞、白扁豆、黃精、商陸、地黃、生姜、薯蕷、牛膝。這些花類植物既具觀賞價值又有藥用價值,融庭院經濟與養生保健于一體,獨具特色。千瓣石榴花“家庭種植,最宜供玩,有明目之祥,五月五日戴之,一歲無暗目之病”,“其花瓣塞鼻中止衂”;萱花“以其根磨醋服,立止心痛,嫩葉可作菜食,利胸膈,消痞悶”;玉簪花“其根搗汁,吞入喉,治骨哽”;芙蓉花“其葉鮮搗,敷金瘡腫毒,即時消散”;罌粟花“栗子或殼作散,或入湯用,止久瀉久嗽,其效如神”;慎火草“將莖葉爛搗,敷火丹、赤游、火疹極效”;川芎“葉名蘼蕪,清香可愛。”《花藥園記》還列舉了與日用生活密切相關的功用,如:百部“取其汁浣衣,自然潔白,勝用皂角堿水之類,仍不生虱子為佳”;澤蘭葉“頭發熾結,有此草可解”;地膚草“霜后葉調,枝梗可為掃帚”;蕓草“古人用以收書,不生蠹魚”等等。《花藥園記》不僅描述了徐春甫對花藥園的設計,還是簡明得要的花藥種植、制作及使用指南。

一般人家,房前屋后,植藥種花,可為點綴。但如藥園營建,耗費巨大,非一般平常人家可設。如具規模,藥園產出也可入市,才具有較好的經濟價值。《紅樓夢》大觀園里,所植佳木藤蘿、奇花異草,種類繁多。但是所費不貲,“頭一年省親連蓋花園子,你算算那一注共花了多少,就知道了。再兩年再一回省親,只怕就精窮了”。而花園雜植藥品,則能稍減輕花園經營之費用。《紅樓夢》第56回,李紈忙笑道:“蘅蕪苑里更利害,如今香料鋪,并大市大廟賣的各處香料香草兒,都不是這些東西,算起來比別的利息更大。怡紅院別說別的,單只說春夏天二季玫瑰花,共下多少花朵,還有一帶籬笆上薔薇、月季、寶相、金銀藤:單這沒要緊的草花,干了賣到茶葉鋪、藥鋪去,也值幾個錢。”薛寶釵自幼服用的“冷香丸”由白牡丹、白荷、白芙蓉、白梅等四種名花之蕊合成。不過即使賈府也很難支撐大觀園的經營。余英時曾指出曹雪芹在紅樓夢里創造了兩個鮮明對比的世界,烏托邦的世界和現實的世界,即大觀園的世界和大觀園以外的世界。柯律格認為園林之所以有趣,是因為它沒有被限定于單一領域,它們不僅是昂貴的不動產,也是具有建筑學和美學意義的人工產品。徐春圃所繪花藥園圖,恰好表達了一位儒醫交融著理想與現實的想像圖景。

三、物性與花品

花藥為園,種藥品花,是文人雅趣的擴展,也是醫者自適的園地。但文人品賞與醫者鑒析,既有相關,又有不同。

歷來文人詩文,花開花落,是歷久彌新的主題。明清文士賞花,多重其花開百樣的顏色,錯落有致的景觀,由景入眼入心,入畫入詩。文震亨的《長物志》,分室廬、花木、水石、禽魚、書畫、幾榻、器具、位置、衣飾、舟車、蔬果、香茗十二類。文震亨為文征明(1470-1559)的曾孫,文家世代為造園高手,文征明曾參與設計拙政園、紫芝園。文震亨也曾為自己建造藥圃香草垞,其《花木》篇當是其園居生活體驗與造園實踐的經驗之談。《長物志》所載“于世為閑事,于身為長物”,即生活日用中的非必需品,不是為了滿足衣食住行等基本生存需求,而是借此表達別具一格的雅趣。“吳中菊盛時,好事家必取數百本,五色相間,高下次列,以供賞玩,此以夸富貴容則可。若真能賞花者,必覓異種,用古盆盎植一枝兩枝,莖挺而秀,葉密而肥,至花發時,置幾榻間,坐臥把玩,乃為得花之性情。”日常之花木,無不充滿了審美的情趣。花木之賞,與文人的器物閑玩相映成趣。晚明時期,賞玩花木清玩的小品文大量涌現,除《長物志》外,還有高濂《遵生八箋》、屠隆(1543-1605)《考槃余事》、袁宏道(1568-1610)《瓶史》等等。

文征明《槐雨亭》

文人賞花,慣以雅、俗區分。張翊在《花經》中對71種花木加以劃分等級,從“一品九命”至“九品一命”,共九品九命。九品九命之說將花與世俗的功名相比照,花如人,亦分三六九等。明人高濂著《遵生八箋》則將花分為三品,其說與之相似。上乘高品,若幽蘭、建蘭、蕙蘭、朱蘭、白山丹、黃山丹、剪秋羅等三十余種,“色態幽閑,豐標雅淡,可堪盆架高齋,日共琴書清賞者也”。中乘妙品,若百合花、五色戎葵、白雞冠、矮雞冠、灑金鳳仙花、四面蓮、迎春花、金雀、素馨、山礬、紅山丹、白花蓀等近八十種,“香色間繁,豐采各半。要皆欄檻春風,共逞四時妝點者也”。下乘具品,如金絲桃、鼓子花、秋牡丹、纏枝牡丹、四季小白花等三十余種,“鉛華粗具,姿度未閑,置之籬落池頭,可填花林疏缺者也”。花品劃分,主要是根據顏色、物性與喜好,是極為主觀的判斷。即使同一種花,依據其顏色、形狀,不同類型也位列不同品級。各種藥花列入下乘具品,所評不高。

文士賞花,更重觀感,醫者植花藥,更為關注其物性本身。徐春甫《花藥園記》中談及,白扁豆“清明前取水浸豆,將發芽下土種之,白者良。煮食止瀉理胃,花煎湯服,解宿酲”;百合花“春取根,大者擘瓣,五寸地一科種之。先掘深五六寸,著雞糞一層,次加土,然后以瓣安土上,蓋之。二三月鋤之,灌清糞,逾二年如盞大,煮熟食之,補人”。還專門提出了種菊花的六要:一要向陽;二要高其畦,寬其溝;三要治其苗,用小竹扦立其傍,以草寬縛之,其莖不曲;四要培乾土于久雨,防爛其根;五要削傍枝以植正幹;六要朝灌清水以灌其根,而后用糞澆培以厚本。

《花藥園記》所載藥花,也部分收錄于《長物志》及《高子草花三品》,但大多難列于上品,甚至有些藥品的種植在風雅之士視為惡俗。《長物志》論及“豆棚菜圃山家風味,固自不惡,然必辟隙地數頃,別為一區。若扵庭除種植,便非韻事,更有石磉木柱架縛精整者,愈入惡道。”《長物志》對于種菊,也提出六要二防之法:謂胎養、土宜、扶植、雨旸、修葺、灌溉,防蟲、及雀作窠時,必來摘葉。但又稱此等種植之事,“皆園丁所宜知,又非吾輩事也”。花開百色,物各有用,文士與醫者記述各有側重。

正統士人對其他階層的附庸風雅之舉不以為然。松江士人范濂曾抨擊世風:“皂快偶得居止,即整一小憩,以木板裝鋪,庭蓄盆魚雜卉,內列細棹拂塵,號稱書房,竟不知皂快所讀何書也?” 柯律格曾論及:“由物來表達社會區隔,在不同層次的士紳精英中最為嚴重,因為他們強調要與可能最相近的威脅保持距離的需求最為迫切。”巫仁恕指出晚明以來大量出現的園林建筑,其實是一種社會風尚下的產物,為的是夸示身分、炫耀財富與成就。從《園林記》及有關園林文本的書寫可以看到,通過園林所舉行的文藝活動,或者園林裝飾、收藏與展示,企圖構建他們理想的“文人化園林”。然而對于向慕摹仿者而言,實際上寄托著其內心對于文化和社會身份的期待。明中期以來,相隨于科舉上升的困難,社會上多有積滯于基層的士人,他們以儒入醫,但向慕儒者之風雅。在醫者畫像中,“其貌清癯,心存仁術,志好儒書”已成為其時醫者推崇的理想形象。《花藥園記》對于醫者臥游花藥園的想象,實際上傳達了醫者對于精致優雅、藝術化日常生活方式的向往。

不過明代中后期,日用書籍的大量出版,對各類知識的歸類整理,也促進了鑒賞文化與藥用知識的合流,王象晉《二如亭群芳譜》所載花譜,兼具種植、制用、療冶、典故、麗藻,期“與同志者共焉,相與怡情,相與育物,相與阜財用而厚民生。即不敢謂調二氣,冶萬有,其于天地之大生廣生,未必無小補。”。嘉興王路所撰《花史左編》分列花之品、花之寄、花之名、花之辨、花之候、花之瑞、花之妖、花之宜、花之情、花之味、花之榮、花之辱、花之忌、花之運、花之夢、花之事、花之人、花之證、花之妒、花之兀、花之藥、花之毒、花之似、花之變、花之友、花之塵、花之器。在知識博覽風氣之下,對于花卉的探討,也兼及物性與品性。

醫者積極參與花藥的賞玩,試圖分享文人文化,尤其是以儒入醫者,更藉此以寄托身心。文人以品第以別雅俗,以區隔其他階層,然而花藥園也為士人提供賞玩之場所。花與藥,儒與醫,花藥園的營建與品賞也體現出儒與醫之間微妙的關系。

結語

明代伴隨江南園林之盛與造園學的興起,花卉生產技術、花卉市場得到很大的提升,花卉種植成為重要產業。士大夫及富豪對花卉的品賞與追求興致達于空前,節序賞花、花會雅集,成為江南上層階層的重要休閑活動。此種風氣亦蔓延于醫者群體,有醫者不僅種植花藥,營設藥園,也聚友雅集,繪圖紀盛。

花藥園以藥為花,又以花入藥,其物性與花品,既受儒醫珍視,也為文人吟詠。士大夫園林植花藥,反映藥學知識的普及和花藥應用的日常化。儒醫所設花藥園雖在規模、精巧上難與江南名園相較,但更重物性藥理,講求審美與實用融合,別具一番趣味。徐春圃于醫書之中專論花藥,雖說與其對花藥的欣賞態度有關,但也是合于這一趨勢的。

醫者賞花藥,跡同文人賞花木,是其文化身份與職業身份的外在顯化。同時,與士大夫園林雅集之風呼應,顯示出對于醫道儒風的認同和生活意境的營造。花藥園靜臥,舍去了深山老林、跣足勞碌的粗糲風氣,顯出了醫者儒雅清正、超凡脫俗的獨有風骨。種花植藥,一則清玩,次則捐疴,惠而不費,濟人利物。醫者品玩花藥與儒者焚香煮茗、臨帖作畫、賞鑒摹古等文人閑賞生活項目并列,成為醫者美感生活經營的要項。花藥園的方寸世界里,醫者既有儒者的雅趣,又維持了醫者的身份,不僅帶來了心靈的愉悅,還可以幫助辨別藥理,有助生計。花藥入市,也是一種兼具藥理與審美的日常商品。花之為花難免有別,花之為藥則物盡其用。較之文人的花品雅俗之鑒,又更顯實用與公道。

池上英子在研究德川時代的日本時,指出成熟的市場網絡和蓬勃的出版業的產物,促成了跨階級和跨地域的人際網絡所形成的社會空間,提出了所謂“審美的網絡”(aesthetic networks)的概念,而這種網絡的維系在于能否能遵循既定的、優雅的禮儀,同時能否欣賞優美的詩文與藝術。在16-18世紀,不獨明清中國,在亞洲乃至歐洲,商品交流的極大豐富,社會風雅的審美情趣,也促使了花卉本草藥園的興盛。在花藥知識的構建與傳播中,儒醫發揮著重要作用。儒醫通過花藥的著述及植園繪圖等行為,充實了花藥審美的時尚和藥用價值。儒醫的花藥園,不僅給自己一方別樣天地,還融合了實用藥理、藥香美感和詩文意境,在一定程度上也反映出醫藥審美的社會化、日常化意義。

[本文為國家社會科學基金一般項目“明清江南儒醫研究”(16BZS052)階段性成果。論文首發于《史林》2020年第6期,作者對原文做了改寫,澎湃新聞經授權刊登。]

責任編輯:彭珊珊

校對:丁曉

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/348477.html