“沒法接受”是大多數人聽到遺體捐獻的第一反應。有人見到吳榮坤,還沒等他說話,就揶揄道:“人還活著呢,老說遺體干嗎。”

7月11日,朱秀芳正在翻看遺體捐獻的宣傳資料。新京報記者 馬延君 攝

十幾年前的那場家庭會議,至今是朱秀芳一家不能觸及的話題。

母親朱秀芳要捐遺體,兩個女兒不舍也不解,她們激烈爭吵,哭了整整兩天。那些年,丈夫陳清秀的老年癡呆癥幾乎摧毀了朱秀芳的晚年生活。從無法接受丈夫生病,到與女兒激烈爭執,再到平靜接受離別,這一路,朱秀芳走了七年。

她決定捐獻自己和丈夫的遺體,為了尋找丈夫患病的原因,也為了更多人不再受老年癡呆癥的折磨。

就在同一個小區,一位名叫吳朗的老人在2000年也捐獻了自己的遺體,他希望能夠“幫助醫學教學發展”。

同小區的老人們聽說了吳朗與朱秀芳的故事,開始了這場特殊的遺體捐贈接力。有人為了證明自己“還有點用”,有人則是受夠了病痛折磨,希望“后人少遭點罪”。如今,已有33位老人相約捐獻遺體。

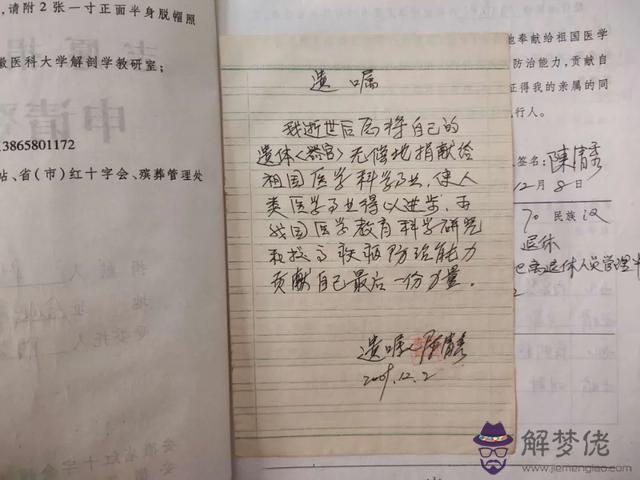

7月11日,陳清秀與朱秀芳寫下遺囑,夾在了遺體捐獻申請表中。新京報記者 馬延君 攝

兩封遺書

陳清秀的遺照供在書架底端,四周放滿了他最喜歡的陶瓷擺件,每一件都被朱秀芳擦得干干凈凈。

女兒們周末回家,已經習慣先到書房上炷香,再去陪母親說說話,但話題總會避開12年前的那場爭執。

2009年冬天,63歲的朱秀芳支開自己的老母親,召集了一場家庭會議——開門見山地提出“捐遺體”的決定,她給出理由:既能為醫學做貢獻,又不給女兒們添麻煩。

餐桌上,兩個女兒驚得睜大了雙眼,一開口都帶著哭腔,“為什麼?我不同意”。緊接著,便是止不住地抹眼淚,根本聽不進朱秀芳的解釋。

一想到父母離開后,還要躺在手術臺上挨刀子,陳穎和陳洋無法接受。當時,得了老年癡呆癥的父親就在身旁坐著,陳穎偏頭看著他,拉過他的手,掌心還是溫熱的。

“添麻煩”三個字更是讓她們感到心酸,“什麼叫添麻煩?我們從來沒有嫌棄過你們麻煩啊?”那幾天,兩人飯也吃不下,一下班就沖到母親家,翻來覆去地懇求她,不要捐。

朱秀芳不斷解釋,但女兒們還是懇求,后來她干脆躲開女兒,把自己關進廚房。她還記得那一天,米粥和小菜在鍋里煮得軟爛,但捐遺體的念頭卻越發堅定,她假裝聽不見屋外女兒的哭聲和女婿的嘆氣。

女兒們不得已找來母親的老同事們。朱秀芳年輕時曾是合肥市郵電管理局的行政主任,負責后勤工作,為人熱情,辦事又周全,在單位結交下不少老友。老同事們聽說這事兒,也是不能理解,紛紛找上門來問她,“你要捐遺體?為什麼啊?誰家孩子能接受這事兒?”

“我們一輩子為子女奉獻,哪能讓子女為我們操心?捐了遺體,連后事都不用她們辦。”朱秀芳年輕時有一張和氣的圓臉,老了以后,笑起來像一顆長皺了的蘋果。

做父母的人,總是心意相通。朱秀芳告訴他們,“人老了,還能動時不勞煩子女照顧,不能動時干凈利落地離開,就是最好的結局。何況,捐了遺體還對醫學有好處,你說是不是這個道理?”

說來殘酷,但朱秀芳的話卻點中了老同事們的心思,對面的人往往是嘆一口氣,跟她聊起自家兒女在外工作,生病了也不敢叫他們回來照顧的瑣事,沒人再提勸阻的話。

但不了解情況的鄰居卻在背后對朱秀芳指指點點,“她可真殘忍啊,還能把自己老公捐出去,怎麼忍心呢?”

一向少于人爭執的朱秀芳聽說了,直接跑到對方面前,“我哪里殘忍?我不光把他捐出去,我把自己也捐出去了,這你們還有什麼好說的?”

僵持持續了整整一周,最后女兒們只能讓步,求朱秀芳“只捐眼角膜行不行?”朱秀芳很固執,“不行,必須全部捐掉。”

母親態度堅決,女兒們也只能在家屬同意欄里簽上自己的名字。為了防止女兒們改變主意,朱秀芳和陳清秀還特意寫下兩封遺書,夾在了遺體捐獻申請表里。

“我逝世后愿將自己的遺體(器官)無償地捐獻給祖國醫學事業,使人類醫學事業得以進步。為我國醫學教育,科學研究和提高疾病防治能力貢獻自己最后一份力量。”

7月10日,安徽省紅十字會在大蜀山文化陵園設立的遺體捐獻者紀念碑。新京報記者 馬延君 攝

一個約定

如今,寫著遺囑的紙張已經發黃。

朱秀芳說,直到陳清秀離世,他已飽受老年癡呆癥的折磨。她喜歡回憶丈夫年輕時的樣子,陳清秀曾是郵電管理局的高級工程師,聰明能干,性子平和,在單位獲得了不少表彰,又一手搭建了她和兩個女兒的小家。

他們的家里曾經擺滿了魚缸和花盆,養魚和種花是兩人的愛好,推開屋門,先是八個擦拭明亮的魚缸,再往里走,一片郁郁蔥蔥的綠色海洋。

相伴四十余年,連朱秀芳都很少見到丈夫大聲說話的時刻,無論在哪,丈夫總是一副笑瞇瞇的和善模樣。

平靜的生活是在2007年被打破的,老年癡呆毫無征兆地找上了陳清秀。

那時他才剛剛退休十年,幫女兒照顧完外孫,還沒來得及享受閑暇時光。先是記性越來越差,脾氣也變得古怪,動不動就摔東西,再是需要人貼身照顧,直至最后躺在病床上完全失去意識,口水順著嘴角流下來,也毫無知覺。

為了照顧丈夫,朱秀芳在網上查閱了許多醫學論文,又買了厚厚的醫學書籍,最后一點希望也幻滅了,所有資料都告訴她,老年癡呆的發病原因尚不明確,也沒有有效的治療方法。

其中一本書籍介紹道:“科學家通過遺體解剖發現,許多老年癡呆病人大腦中有Abeta沉淀的粥樣。”朱秀芳沒看懂那些復雜的醫學解釋,但書中最后一段話卻落進了她的心里,“遺體解剖可以幫助醫學研究尚未攻克的疾病。”

一個念頭逐漸萌生。她開始搜集相關資料,一遍遍地琢磨,“人死后,到底是怎麼解剖的?”“解剖完,真能研究出老年癡呆的病因嗎?”那本書被她折上角放在床頭快翻爛了。

她沒法接受曾經一身清朗的丈夫如今連吃飯都會灑得滿身污漬,卻又不得不面對現實,“或許他捐了遺體,醫生就能研究出人為什麼會得老年癡呆了。”朱秀芳覺得自己的想法過于簡單,但“總得做點什麼吧”。

她選在丈夫意識清楚的時刻,詢問:“你想不想捐遺體,捐了的話,以后就不會有人像你一樣,受這些苦了。”又說:“不用怕,我也和你一起捐。”

陳清秀似乎理解了她的用意,又似乎只是習慣性地答應她的要求,他靜靜地盯著她的眼睛,半晌,點了點頭,語氣輕快地說道:“可以啊。”

也是為了完成和丈夫的約定,朱秀芳才狠心拒絕了女兒們只捐眼角膜的請求。

離世前一年,陳清秀病情加劇,不得不住進醫院,朱秀芳開始了在家和醫院之間往返的生活。她不放心把丈夫交給護工,也不想麻煩女兒,堅持每天去給他喂飯、擦拭身體,又要照顧家中91歲的老母親,和剛上初中的外孫。

腿腳也是在那時落下了病根,看著病床上的丈夫一天天失去意識,朱秀芳獨自消化著所有情緒,簽好的遺體捐獻申請表成了她的精神寄托,她只能用“他走了,也算沒有白白離開”的話,強撐著自己。

離別來得突然,那天夜里兩點,陳清秀在睡夢中離開,朱秀芳通知女兒們來見父親最后一面,又叫來安徽省紅十字會遺體捐獻中心,安徽醫科大學接受站的負責人付杰,等待他將遺體接走。

7月11日,吳榮坤正在和小區里的老人宣傳遺體捐獻活動。新京報記者 馬延君 攝

接力開始了

也是從付杰處,朱秀芳才得知,自己所在的安徽省合肥市郵電新村小區還有幾位老人也申請了遺體捐獻。

故事是從2000年開始的。那時安徽省郵電管理局局長吳朗因肺癌輾轉醫院,偶然聽醫生說起,醫學院用于教學、實驗的遺體緊缺,“要是有更多遺體,學生們肯定能學得更好。”

吳朗躺在病床上,把捐獻的想法跟妻子說,跟兒女說,跟每一位來探望的老友說。

在遺體捐獻概念還未普及的年代,家人們聽了這事都又驚又怕,不懂老爺子在想什麼,聽他解釋完,要把遺體送去解剖,更是糾結、難過。

但吳朗心意已決,他拜托老友周鳳翼和吳榮坤幫他辦妥這件事,怕家人舍不得,又多次強調,“這是我的遺愿,務必幫我完成,最后能做點貢獻,這不是很好嗎?”

為了完成老友的心愿,周鳳翼和吳榮坤沒少花心思,四處托人打聽,到底哪里能接收遺體。2002年3月12日,吳朗離世,在他的堅持下,妻子馬毅興通過安徽省紅十字會,將他的遺體無償捐獻給安徽醫科大學。

接到吳朗的捐獻時,31歲的付杰還是安徽醫科大學的一名解剖學教師,“早些時候沒人敢宣傳遺體捐獻,大家一聽這事兒,都覺得嚇人,躲還來不及呢,所以當初吳朗想捐,也不知道找誰。”

付杰記得,那些年主動捐獻遺體的人寥寥無幾,從1960年開始的四十余年間,安徽省紅十字會只收到了7例捐獻。連續幾年,學校的遺體標本入庫量都是零,學生上課時,只能圍著一位“大體老師”排隊學習,而那些需要器官移植的患者,往往在等待中就失去了生的希望。

為數不多的捐獻中,還有因家屬不同意,鬧出風波的情況。付杰曾遇到一位胃癌晚期患者,本人捐獻意愿強烈,但家屬卻不同意,揪著付杰的衣領不放。那些年,每次完成一場捐獻,都像是一場戰爭。

讓付杰沒想到的是,吳朗去世四年后,他接到了吳榮坤的電話,他也決定捐獻遺體。

吳朗走后,遺體捐獻的榮譽證書被妻子馬毅興收在柜子里,層層包裹下,紅色絨布的外殼已經被摩挲得褪色。吳榮坤說,吳朗去世后,老友們聚在一起,這件事成了繞不開的話題,聊得多了,吳朗的妻子和幾位老友都有了將捐獻的想法。

這不是一個悲壯的決定,吳榮坤只是懷著一個樸素心思,他記得吳朗曾是抗美援朝的老兵,“他們那代人可是在槍林彈雨的戰場上活下來的,他都能捐,那我怕啥?”

出生于動蕩年代的老人們都曾和死亡擦肩而過。吳榮坤還記得幼時經歷的抗日戰爭,“防空警報一響,人都不知道能往哪躲。”而在朱秀芳的童年,“大饑荒的年代,多少人就在我眼前餓死了。”

直面過生命的易逝,老人們反而更理解延續生命的意義。

2006年,張寶林、吳榮坤、馬毅興先后簽署了遺體捐獻協議。但大家都怕鄰里忌諱,誰也沒敢對外聲張。

直到朱秀芳和丈夫捐獻遺體的事情傳開后,小區里的幾位老人才知道“原來還有人和我們有一樣的想法”。他們鼓勵朱秀芳,“這是個好事。”

7月11日,一場遺體捐獻宣傳活動中,一位老人特意趕來簽署捐獻協議。新京報記者 馬延君 攝

“我走了,是為醫學做貢獻去了”

從家走到菜市場的路上,朱秀芳笑呵呵地跟每一個過路人打招呼,小區里的住戶大多是當年郵電系統的退休人員,鄰里們相識多年。朱秀芳知道,她捐遺體的事情還在被大家談論著。

幾位簽署了捐獻協議的老人們商量著,還是要讓大家了解,捐遺體不是傷風敗俗,而是真的對醫學有幫助。

宣傳是從身邊的老同事開始的,“哎,你聽說過遺體捐獻嗎?可以捐遺體,還可以只捐器官,一個人的眼角膜可以救三、四個盲人呢。”

幾位老人和鄰里閑聊,說著說著就把話頭扯到了遺體捐獻上,話題就這麼在小區里傳開了。回憶起那時的情景,朱秀芳還覺得好笑,“搞得我們幾個跟傳銷一樣。”

光是在小區里傳播還不夠,吳榮坤聯系了周邊社區,希望他們也舉辦遺體捐獻宣傳活動。社區管理員一臉驚訝,“這還能宣傳?”對方想了半天,最后撂下一句,“這種事情大家沒法接受,你們想辦活動,我們不支持,也不反對。”將吳榮坤搪塞了過去。

“沒法接受”是大多數人聽到遺體捐獻的第一反應。有人見到吳榮坤,還沒等他說話,就揶揄道:“人還活著呢,老說遺體干嗎。”

也有人被他們的話打動了,回家跟兒女商量,卻被“訓”了一頓。“有些孩子都找來了,跟我們說,叔叔阿姨你們捐遺體是很偉大,但能不能別跟我爸媽說這事,我們家沒有那麼進步的思想。”

還有人將他們的話記在了心里,經過一番宣傳,小區里陸續有四位老人申請了捐獻。2015年,安徽省紅十字會在郵電新村小區成立愛心社,老人們成了志愿者,更是把宣傳遺體捐獻當成了晚年的事業,他們舉著小紅旗和愛心社的牌子,走到周邊景區,向路人普及捐獻知識。

“人家聽說我們是宣傳捐遺體的,都說佩服佩服,然后扭頭就跑。要麼就說人死了,魂還在,怎麼能讓人動刀。”

每次聽到路人的說法,朱秀芳只是不在意地笑笑,她從未懷疑自己的決定,她堅信自己和丈夫的捐獻是有用的,“活著能做事,死了能做貢獻才是好樣的。”

外界的不解讓老人們更加明白,打破舊觀念,普及遺體捐獻知識還有很長的路要走。“很多人不懂這是件好事,不普及捐獻知識,就不會有人理解我們。”

七年間,經過老人們不斷地宣傳、科普,小區里又有二十位老人將遺體捐獻的“接力棒”傳了下去。其中有8對夫妻,年紀最大的已經93歲。

人們捐獻的初衷各不相同,苗貝是小區里第14位捐獻者,確診腸癌后,在醫院治療期間的幾度生死徘徊,讓她和朱秀芳有了相同的想法,“捐出去吧,讓醫生研究研究這個病,以后的人就少遭點罪。”

余國琴是小區里的第31位捐獻者,兒時的一場意外使她腿上落下了殘疾,她總是遺憾,“就因為這條腿,這輩子也沒什麼成就”,決定捐獻那天,她才感覺,自己和正常人也沒什麼兩樣,“或許我還更偉大一點呢。”

對老人來說,死亡并不是一個需要回避的話題,簽完捐獻申請后,余國琴總在家里和老伴說,“將來我走了,是為醫學做貢獻去了,等你走了,骨灰就孤零零地埋在地下吧。”

自豪感逐漸驅散了對死亡的恐懼,“老伴剛開始也怕誒,一想到死了以后還要摘器官,都嚇得睡不著覺,我一提起這事,他眼睛都緊閉著。可我在家每天說,聽得多了,心里那關也就過去了。”幾個月后,老伴也緊隨著余國琴,成了小區里第32位捐獻者。

不久前,老人們相約捐獻遺體的故事傳到網上,成了新聞。媒體們蜂擁而至,朱秀芳對著鏡頭,一遍又一遍地講述著她和丈夫的故事。

回憶又被勾起來了,采訪結束,獨自回到家中,推開屋門,面前還是那個擦拭干凈的魚缸,丈夫離開后,家里沒人再養過魚,魚缸里空蕩蕩地擺著一排珊瑚石。

她忍不住翻出陳清秀的照片,看了又看。她不確定女兒是否真的原諒了她的決定,也沒有去問丈夫的遺體究竟做了哪些研究,器官和眼角膜又救了幾個人,“捐了就捐了,不要問那麼多,給人添麻煩。”

但“這個世界上總歸有人因為他,繼續活著吧”。

(文中陳穎、陳洋為化名)

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/347875.html