編者按:“安慰自己最好的辦法就是諒解對方。”黃永玉先生回憶好友的文章,總是給今天的我們以做人的啟迪。

【一】

認識王遜,是在反右以后。看過他寫的中國美術史,認識他是個有學問的人。以前跟他沒有往來,一直到后來我搬到美院西邊宿舍,離校舍近了,一次在大餐廳門口遇見他,他正在打菜,跟我招呼了一下,叫我有空來坐,原來他住在餐廳隔壁一間小房間里。

我吃過晚飯之后第一次拜訪,便覺得這是個可以常來往的地方。我第一次帶去的禮物是一包上好的 安溪鐵觀音,他用電爐燒開了水,他有把一般的茶壺,茶倒進茶杯一喝說:“難得好茶!”他懂茶就好辦了。

原來他是西南聯大出來的,跟曾祺他們都熟,在昆明已經是研究生了,原跟鄧以蟄先生學哲學,也選過表叔(沈從文)的課,相當懂得表叔。談哲學,談文學,也談文藝復興,又談印象派,現代諸派。

他跟江豐原來不熟,不靠關系進美院的。進美院之后,江豐很尊重他,清楚他實在的修養不茍且。做了美術史系主任。照道理講,他是位非常有斤兩的學術大師,卻栽到反右運動里。什麼道理?我不清楚。他逝世以后,不少寫美術史的大篇幅地摘取他著的美術史的材料和難得的見解,我就明白了一半。

王遜打飯 黃永玉 畫

我們來往期間,他正在進行永樂宮壁畫的考據,一一指出星宿的人物定點,工程龐大主論準確,是了不起的學術成就。

他的學術見解心胸寬闊,外文底子也好。他有過一次失敗的婚姻。香煙抽得太多,身陷在肺氣腫病痛里,有趣交談之中,突然發生較長的咳喘間歇。他曾說過:“我們之間有很多共同的地方,人生,藝術,文學……也有很多地方我跟不上你:樂觀,長期的工作,尤其是荒野跋涉,冒險,人生豐富閱歷。”

我告訴他:“是的,有的地方距離很大。你是圖書館,我僅僅只是個圖書館的讀者。你莊重;我有時自己管不住自己。我比你厲害的地方是在江湖長大,你一輩子從學校到學校,沒見過什麼世面。你只認識學校,同學,先生,和學校門外小飯館老板。人生中,你是個娃娃,你那麼持重的人,沒頭沒腦去弄頂右派帽子戴……”

“你知不知道?反右前一段時間,我還有一段愛情生活?”

“為什麼不在一起了?”我問。

“我一出事她就走了!”他說。

“不原諒?”我問。

“走了,還原諒什麼?”他說。

“安慰自己最好的辦法就是諒解對方。你絕對,絕對要相信,雙方不留余痕的分手最好!”我說。

“你有過?”他問。

“當然沒有!”我說。

“怪不得,真要有,你還這麼大方?”他說。

“這些話,可以算是為以后的假定說的。想想,身邊還有那麼多事等你辦,你不是僅陷于今天這個主題的糾纏,居然還為未來預留了糾纏的根芽,你想你犯得著嗎?多耽誤事呵!”我說。

“你想我為她損失了多少時光,多少財物?”他說。

“你怎麼還有臉計較愛情的耗損?從任何角度說,女性的痛苦比你傷重百倍,想想她當時的無助,她帶著孩子手撐著塌下的半邊天……”

“乘人之危!”他說。

“危是她給你的嗎?”我說:“舊時代老文人轉入新時代,就會說:‘封建時代如何傷害他’,一邊訴苦,一邊討新老婆。有的還一討再討……我想我們今晚上這個討論不太有意思。我過日子一般說是不管朋友的家庭私事。跟朋友上公司買鞋,偏要叫他改買褲子,這犯得著嗎?”

他笑了,靠一下躺椅:“要說你不信,我還真打算這兩天抽時間去買鞋呢!”

【二】

“這些天,我可能要搬家。”我說。

“好好住著,搬什麼家?”他問。

“孩子大了,擠,不方便!”我說。

“……那我怎麼辦?你搬家那邊還有沒有空地方?我也跟過去!”他說。

“明天一大早你馬上過去陳沛那邊問陳沛,罐兒胡同還有沒有空地方?”我說。(陳沛是書記,難忘的好人)

不幾天,王遜居然問到了:“行!”罐兒胡同大四合院,我分到南邊一排,比較大。宗其香北屋一排,東邊一個美術史系懂俄文的馮湘一和美術雜志編輯何容住(間隔雜了一點),西屋屬于王遜。王遜的房子很適合文人居住,規規矩矩朝東一排玻璃窗,北頭也有一個六扇玻璃雙開大窗,正對著雙扇大窗。聽說這窗口前些日子外地來了個年老父親上北京找兒子找不著,跑進院子,在王遜六扇玻璃窗前原有的那棵槐樹上吊死了。后來這棵不吉利的樹給鋸了。

要往罐兒胡同找人,正對著王遜六扇大窗左拐進大院。右拐一兩個小彎即本宅老小共用的全民間形式的茅房。門口貼一厚紙毛筆歐體八字書法:“凡欲入廁,止步揚聲!” 此題筆墨渾脫大方,落款鄧磊,想系多少年前住家主人筆墨。

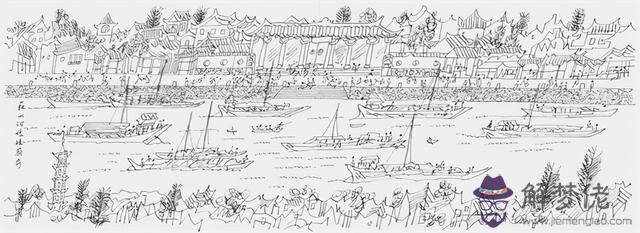

這龐大宅第原系娘娘廟,大門朝北,再過去就是蘇州胡同。據說蘇州胡同原是一條大河,當年南來北往的一條運河,運糧船,從南方轉到通州,喘口氣再進北京——走蘇州胡同轉到什剎海去……

蘇州河娘娘廟前 黃永玉 畫

想起當年那麼有意思的熱鬧,比現在的熱鬧人情味濃重多了。眼前人的頭腦,再怎麼聰明,也框不出那時的熱鬧行情,體己的內容。

有沒有歷史專家畫一張從通州到北京的運河地圖呢?這文章做起來怕會有好多老頭多謝的。甚至可以說:“做晚了。”或者說:“你這個衰老頭,這地圖早就有了,你浮薄的知識自己沒夠著,怪誰?”

我清楚王遜跟表叔是西南聯大的老師生關系的粗略輪廓;還沒弄清楚脈理,后來住一個院子,才知得多一些。原來1949年之后,表叔有漫長時間情感蕭瑟,失掉好朋友的聯系。王遜在暗中來回奔走,讓好朋友的關心沒有中斷。比如張奚若,朱光潛,梁思成,金岳霖,林徽音……

這種戰戰兢兢的俠義行為他只能從書中得到依靠和鼓勵。他周圍很少朋友,他不善交友;曾祺這些人談不上熟。

對于中國傳統藝術的興趣原來他們在昆明就早有漫長的契合默會,搬到罐兒胡同,表叔又經常來往,于是這類東西跟他們眼前研究的課題又開始粘纏在一起,論之不休。

兩位閑談之余,又轉過身來告訴我這情況如何之重要,我根本就沒理,他們拿尚在熱烈懷疑而尚無結論的問題來教育我,我沒有拒絕和反抗的表示。我喜歡在兩盞腳燈之下欣賞兩位大專家樂滋滋地爭論一個雍正斗彩小碟子上虎耳草蔓枝紅黑問題弄得面紅耳赤的場面,這有趣的氣氛,這彌漫著天真可愛的甜蜜的爭論……

他們這類談話我一點興趣都沒有。而表叔正全身泳游其間,真誠地想拉我下水。(斗彩小瓷器,樟絨,明代以前佛經外殼上的織錦……)

王遜一個人。我們晚飯菜有好一點的下飯、下酒菜,便拉他過來。表叔來了我們就更開心。

王遜著作

談話興趣濃密的時候,表叔習慣了當年西南聯大的輩分,信口便說:“你們弄美術這些人,總忘不了名和利,稍發表了一兩篇東西,忍不住就里外張揚……”

王遜忍不住了,便問:“你幾時看到我里外張揚呀?”

“不是指你。”表叔被動了。

“就我們三四個人在這里吃飯……”王遜不饒地追問。

“我是泛指一種現象……”表叔說。

“剛才你明明說了‘你們!’”王遜說。

王遜酒喝多了一點,表叔也是隨口沒心沒肺……“喔!忘記了。明天十點鐘,我還要帶三年級學生來歷博找你,聽你講‘玉’。”

“早曉得了。我不在二樓,你帶他們到三樓我那間小房間找我。我在那里的時間多。”表叔說。

“看你身體不錯,今晚上裝了兩碗飯。”王遜說。

“有好菜吃飯就多!”

梅溪說:“哪里哪里,我看表叔喝了好多湯!”

“你們廣東人講話唧唧缸缸,就是飯前兩碗湯我特別贊成。”表叔說。

來罐兒胡同最多的除表叔之外,還有一對夫婦。男的叫潘際坰,女的叫鄒潔媖。潘是香港大公報駐北京辦事處主任,是我上海時期的老朋友,彼此來往像自己家人一樣。他們家是獨門獨院。在王府井華僑大廈斜對面一條胡同里(東廠胡同,安居里九號),我們幾乎每個星期總要見一次面。際坰的工作就是代香港大公報邀約北京名家寫稿子,好費力氣和精神。各路名家也喜歡他,可以每月從他手上得到香港大公報稿費。

這時期不短,幾十年就這樣過去了。他們家的孩子活得規矩用功,除大女兒在北京結婚留在北京之外,另外三個孩子都到美國深造去了,都各有成就,都留在那邊了。(好多好多來往故事,只能放在將來《無愁河》里去寫了)

這時候來罐兒胡同的朋友很多,上海的,香港的,全國各地的,有的喝茶,有的喝酒。話說到這里按下不表。

【三】

王遜一個人跟我們在院中住了一年多,朋友們先后為他動腦子找個好媳婦的活動不斷。能配上王遜的人格,學術修養,愛好的人,的確難選。

最后找到著名京劇演員張曼君。這個沙里淘金出來的新娘子張曼君,修養,為人都受到生熟朋友尊重和喜歡。曼君是位十分敬業的藝術家,也聽到她團內同事稱贊她專業基礎雄厚扎實。可惜每天清早從罐兒胡同到京劇二團上班,路途十分遙遠,下班回到家里,自己困乏之外,還要照顧時刻都在病中的王遜。天天如此,月月如此。同院人都默默向她致敬。

今天見報的版面圖

一九六六年驚天動地的局面開始了。所有北京文化界人士,不,所有全國文化界精華都被集中到北京西郊“社會主義學院”去。音樂,美術,電影,戲劇,歌舞,文學……老老少少,無分黨內黨外,一律去做住客,優渥到了什麼程度,說起來很難讓人相信:早、午、晚的飯菜,跟高級飯館一樣,樓底下到下午有咖啡、紅茶和講究的巖茶和汽水,隨意叫喚幾個熟人坐在一起聊天。逢星期六有外國片可看。幾層樓上樓下可以隨心訪問熟人。鄭可,龐薰琹,馬思聰都在五樓。美院取消了我們的內部參考。我每天拐彎在同一層樓向馬思聰借閱。

上下午,各院各單位自己分組交代眼前思想和歷史行為,解放軍專人監管督查。這是每天上下午的功課。房間設備與旅館不差分毫,有白衣侍者進行打掃,整理臥具和隨時照管冷熱水飲料。美院來了不少人,我跟葉淺予先生一間房,隔壁一間小房是王遜和常任俠先生。

吃過晚飯之后有兩類人:一類坐在大門口石階上,三三兩兩,裝著閑散人樣子,欣賞沿大廈散步繞圈同命運的人。二類沿大樓散步的人。有人就說:“吶,那位平頭白發老爺子是個大翻譯家。跟不少共產黨員關在牢里好多好多年。一直堅持到底絕不投降直到抗戰開始國共談判,從牢里放出大伙,唯獨這位老兄,就差一個星期他提前投降了。他不清楚牢門外頭的世界,他哪知道就這麼七天,幾年都熬過來了。放是跟大伙一起放出來,性質上確是起了個大變化。”

有人小聲指著散步群里一個高大帶有洋氣的女人說:“那位可是位天不怕地不怕的女強人,這位既大方又漂亮的女士星期六打了個電話給屋里廚娘:買只大母雞燉好,等她星期天回家吃。這電話讓管我們的人竊聽到了。”

星期一上班,辦公廳叫她去一趟,幾個人等著她:“你星期六下午打電話了沒有?”

“打了。”

“說什麼?”

“叫我家廚娘買只大母雞燉湯等我星期天吃!”

“你在接受審查期間非常不嚴肅,馬馬虎虎不考慮自己的問題,還吃雞。”……

我和她熟,散步的時候我問她有沒有這回事?她說有這麼一回事:“最后我有點無聊,就用哭聲代替回答。問一聲我哭一段;再問再哭,最后弄得他們不知如何是好。‘你走吧!你走吧!回去好好反省,寫個交代交上來。’”

“你有沒有看到你另外那些從二樓掛到樓下的大字報?”我問她。

“好幾張!不曉得你問的是哪一張?跟同房的幾個人閑話,沒想到這些陰險小人她們寫了大字報。是不是我自夸體型,最好嫁個外國人那張?”

“是嘛!”我說。

“你想想,殺只老母雞;說自己身材最好嫁個外國人,閑言閑語,日常信口聊天,大家難得住在一起也就這麼說了。吃只老母雞,說自己長得好,怎麼變成政治問題?要開除黨籍?——可能嗎?你想想,這麼好的年光,全花在無聊小事上……我就這個看法,你要揭發,要寫大字報你寫去好了……”她說。

“我也覺得沒意思到極點,浪費寶貴光陰,侮辱文化人的人格!”我說。

“有空再談,談長一點!”她說。

【四】

有天半夜,隔壁民族學院忽然大鑼大鼓,花炮沖天,響動近兩個鐘頭。

常任俠先生叫醒了王遜:“嗬!嗬!你聽:是不是搞政變了?”第二天一大早,王遜向解放軍領導揭發常任俠昨晚的言論,麻煩來了!有好長好長的日子,解放軍領導全力注重常任俠的歷史追索,可能有點失望,除了沒有入黨之外,他一輩子都跟共產黨一起,頭頭尾尾,還是“政變”這兩個字。王遜這邊同樣地沒前沒后,無頭無尾。過去根本沒有來往,連進出美院相遇,見面點頭都省了。“政變”是實實在在,親耳聽常任俠道出。常任俠第二天也沒有招供不一樣的話,他只說:“我……我聽炮聲這麼響,樂鼓這麼熱鬧,國慶節都沒這麼熱鬧,我內心感覺有點近似‘政變’;不是我內心希望‘政變’……”說這些話一點解脫作用都沒有,而定案就“政變”兩個字一時也定不下來。就那麼一直往下拖到各神歸各位,回到美院,重新開辟另一番熱鬧,且不說它。至于王遜,為什麼要揭發常任俠?他一生讀過那麼多中西文本書籍,淵博當然包括道德為人方面,應該控制得住自己的格調。眼看著一個天真無邪快樂老頭變成木人。

設想,王遜當年如果不被牽累成右派,經歷右派過程的那一番殘酷的洗禮、煎熬,會不會用另一種態度諒解這位天真爛漫的老胖頭呢?

我以為他會。

他從小就是從學校到學校又到學校的簡單過程。一直跟隨全國幾位頭腦最好的老教授長大,修煉出人生最大的幽默力量。可惜反右把他蛻化成一無所有的蟬蛻。

其實反右就是一次增加人與人之間誤解的演習,以便迎接今次的大陣仗。他并不清楚自己究竟有什麼滔天大罪?也不明白自己配不配兜攬這一大罪。他開始動作了,首先拆下北窗六塊我給他結婚畫在玻璃上的魚,那是用不掉色的日本透明顏料畫的,像教堂玻璃窗效果。他卸下之后,連同我兒子給他畫的燈罩,女兒畫的扇子一股腦上交給美院文革領導。有一天他用手指敲我的門,他說:“你要有思想準備,我把你和表叔(沈從文)都揭發了。”

拆窗子 黃永玉 畫

這是彼我一生最后一次對話。

我告訴梅溪,要諒解他,他太害怕。從此梅溪不再和他說一句話。曼君上班他沒人管,梅溪只按時為他打針,各人都不出聲。一日接到居委會發糧票,王遜躺在床上沒人理,那六塊玻璃要是沒拆多好,你看,北風頂頭日夜刮著。黑妮進屋問他糧本在哪里?他指指柜子的抽屜。黑妮看到王遜躺在床上,不停地咳嗽,喘不過氣,臉都綠了,便叫梅溪:“媽媽,王伯伯好像不行啦,快來,快來!”曼君回來,一起把王遜弄上輛三輪車,送到協和醫院。醫院得知王遜是右派,不收。王遜由曼君攙扶著慢步挪回罐兒胡同,次日傍晚病情加劇,再次跑到北京站廣場叫了輛三輪車,去協和的半路上就死了。(一九一五—— 一九六九)一生才活了五十四歲。

他一生存余的幽默感救不活自己,才短短五十四歲,有多少高明的藝術見解來不及寫出來;正常時代他多麼有趣!難忘的,我們相處的那些日子……(一)(黃永玉 文/圖)

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/347690.html