澎湃新聞記者 彭珊珊

2020年是錢鍾書先生(1910.11.21-1998.12.19)誕辰一百一十周年。這位被譽為“文化昆侖”的學者,著有《圍城》《談藝錄》《管錐編》等影響力巨大的著作,更有體量龐大的《錢鍾書手稿集》尚未得到充分解讀。他的許多人生經歷,他的學術究竟有沒有體系等問題,也一直備受關注。

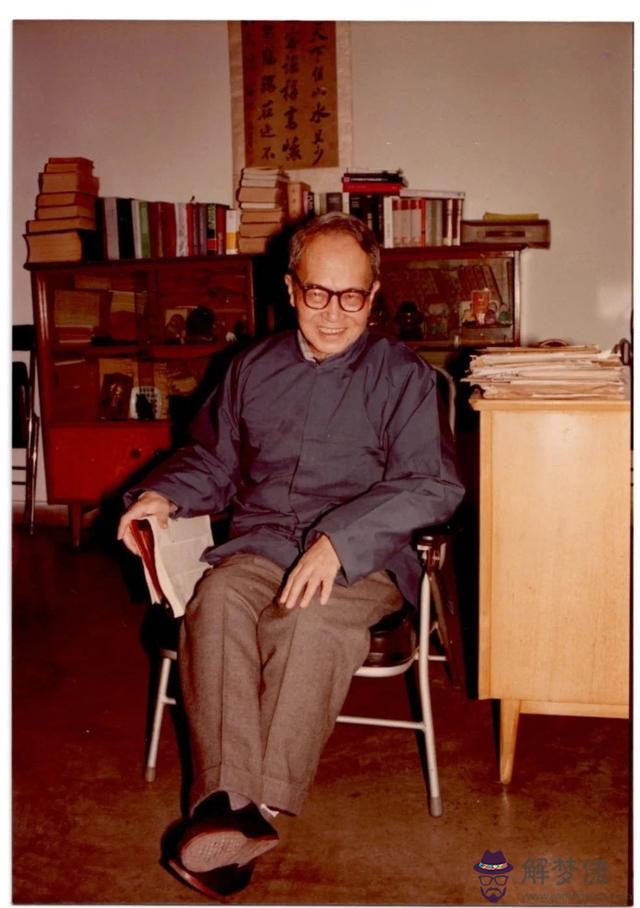

錢鍾書

復旦大學中文系教授、曾長期跟隨錢鍾書先生治學與工作的王水照先生新著《錢鍾書的學術人生》近日出版,以一手史料、親身見聞及其自身對學術的理解,書寫錢鍾書的生平曲折、為人處世、學術成就,并就錢氏曾遭誣告的經歷、學術究竟有無體系、錢鍾書與陳寅恪觀點碰撞等眾說紛紜的問題給出了回答。

王水照教授自1960年從北京大學畢業、進入中國社科院文學研究所開始即跟隨錢鍾書先生,對錢先生的學術、生活有深入的了解。相識相交三十八年,二人雖無師生之名,而有師生之實。王水照教授在宋代文學領域取得的卓越成果,亦曾受錢鍾書先生啟發。

11月21日,由復旦大學中文系、復旦大學中國古代文學研究中心、中華書局聯合舉辦的紀念錢鍾書誕辰110周年學術座談會暨《錢鍾書的學術人生》新書發布會在復旦大學光華樓舉行。在會上,王水照教授分享了他寫作《錢鍾書的學術人生》以及研究錢鍾書多年的心得體會,并回憶起當年與錢鍾書、楊絳兩位先生交往的點滴往事。

紀念錢鍾書誕辰110周年學術座談會暨《錢鍾書的學術人生》新書發布會與會者合影

王水照:關于“錢學”的三個愿望和三個遺憾

《錢鍾書的學術人生》大致包含錢鍾書其人、其事、其學三項。關于“其人”,王水照先生自述是“從歷史和記憶中記錄一些錢先生的風采、個性和趣味”。關于其事,選擇了清華“間諜案”、參加《毛澤東選集》英譯的經過、《宋詩選注》的一段榮辱升沉為重點,有一般文章所不具備的一手材料,以及深入的分析。關于其學,則主要關注宋代文學,以《手稿集》為重點。

王水照教授在發言中提到,近年來在楊絳先生所謂“打掃戰場”的努力下,錢鍾書未刊手稿集及其他相關文獻已經基本出版,為研究提供了新資料。十多年來“錢學”研究取得了不少成績,尤其關于錢先生生平事跡的發掘和考證方面收獲最多。

對于“錢學”研究,他有三個愿望和三個遺憾。

第一個愿望是對“新生代”“錢學”研究的誠摯希望。“錢先生學術成果的經典性是一個需要不斷被闡釋、被發現的過程,這就決定了我們的研究隊伍和研究力量必須保持持續、恒久增長的態勢。”王水照先生引用原中國社科院副院長丁偉志的一段話,“再一次呼喚”學術界、文化界認識錢鍾書學術貢獻的重大價值,進一步推動新生代學人學習錢鍾書學術成就的自覺,希望他們能夠擔當起重任:“‘錢學’要發揚光大,端賴新生代。”

第二個愿望是“錢學”關注錢鍾書的學術。王水照表示,對錢鍾書的研究應該是多方面、多角度的,但是,錢鍾書的主要身份是學者,從中國學術史、文化史的層面來看,對他的學習和研究,重中之重的還是學術創造,其學問的豐富內涵,高山仰止的境界以及學術影響力。“把研究的主攻方向放在錢氏幽默、個人性格,恐非適宜;盼望今后有更多內容扎實、觀點創新的錢學研究論著問世。”

第三個愿望是更有效地發揮錢鍾書已刊著述的作用,尤其是加強手稿的研究。他認為錢先生手稿中尚有大量相關研究未及整理發表,實為學界之憾。錢氏身后問世的三種手稿集《容安館札記》《中文筆記》和《外文筆記》,多達七十幾卷,其數量是迄今所見個人筆記之冠,內容的廣博深刻也可謂并世無第二人。王水照教授表示,《手稿集》的公布,得益于楊絳先生的大膽決定。然而手稿讀起來有三難:一是模棱不清,字跡難認;二是如果對錢先生書法不了解則認字不準;第三是學問不夠則讀不懂。他呼吁《手稿集》應得到盡快的整理和研究,讓其更有效地發揮作用。

“有同學說,我近年的學術有三個面向,其中一個面向是錢學,錢學是我最牽掛的,此言不虛。但我個人對自己的錢鍾書研究有三個遺憾:第一個遺憾,我和同學們合作的國家社科基金項目‘錢鍾書與宋詩研究’,已經結項,但未成書;第二個遺憾,原打算寫一部《錢鍾書學術評傳》,但只寫了第一章‘清華時代’;第三個遺憾,我奉命整理《容安館札記》,也因故中斷。這三個遺憾化作了我上面說的三個愿望,即寄希望于新生代‘錢學’學人,提倡學術研究的大方向,加強對《手稿集》的整理研究。”王水照教授在發言中說。

在會上,王水照教授借圖憶舊,通過一張社科院舊學部大院手繪地圖講述了當年與錢鍾書、楊絳兩位先生交往的故事:“這是錢先生《管錐編》、楊先生《堂吉訶德》翻譯完成的地方。1974年5月至1977年2月,他們在大院里這間十幾平方小屋子里住了兩年零九個月。”王水照先生回憶,他當時住在離錢家只有一步之遙的一間房里,一日三餐都要經過錢家去食堂打飯,常見他們埋首書桌。“他們的屋里放了兩張行軍床,兩張桌子,冷冰冰的水泥地,斑駁的墻壁,陰暗的北窗。楊絳先生給我的信中提到我給他們的陋室牽了一根鉛絲,有人可能會問鉛絲做什麼用?是用來掛毛巾和衣服的。我還給他們的臺燈換過大燈泡。錢先生家的北窗外面全是樹木,遮擋光線。他的眼睛當時也不好。……就在這樣的環境里,錢先生完成了皇皇巨著《管錐編》。”

王水照先生

與會學者談錢鍾書和他的思想體系

當天的學術座談會由復旦大學中文系主任朱剛教授主持,復旦大學陳尚君教授、中國社科院文學研究所李超研究員、中華書局上海公司副總經理賈雪飛女士分別致辭,責任編輯郭時羽介紹了該書出版過程。來自中國社科院、復旦大學、浙江大學、華東師范大學、上海大學、《文匯報》等多家單位的學者就錢鍾書研究的相關問題及《錢鍾書的學術人生》一書展開討論。

與會學者中,除王水照先生外還有五位曾見過錢先生、親炙教誨,他們也暢談了記憶中的錢鍾書。澎湃新聞(www.thepaper.cn)經授權節選部分學者的發言整理刊發,以饗讀者。

六位見過錢鍾書先生的學者(前排右起:王水照、胡明。后排右起:鄭永曉、陸灝、董乃斌、劉永翔)。他們在會議上回憶了與錢鍾書先生的交往。

復旦大學中國古代文學研究中心主任陳尚君:

首先致敬錢先生。錢先生的成就無需多言。錢先生是有國際視野的學者,但其治學方法在一定程度上仍是走中國傳統路數的——廣讀群書,從做讀書筆記開始,長期積累形成看法。我在看錢鍾書手稿時,一方面感受到閱讀的困難,另一方面震撼于一個人可以這樣廣博地讀書,很多書是前人很少讀到過的。“古之學者為己,今之學者為人”,錢先生做讀書筆記只是記錄自己的讀書感受,并不是為了發表。而我們震撼于這種讀書方法,他能在平日的讀書中達到我們無法企及的高度。

致敬王水照先生。對錢鍾書先生的研究,王先生做了非常好的工作。這本書是王先生研究錢鍾書二十多年工作的延續,更難能可貴的是,其中有新的研究發表。王先生的論著對后來者而言是典范性的著作。王先生在復旦四十多年,我很欽佩的是他對前沿學術的掌握。最近二十年,王先生帶領下對宋代文學研究開拓的疆域和成就也令人矚目。

致敬中華書局(上海聚珍文化傳媒有限公司)。中華書局近年來出版了許多優秀的學術著作,《錢鍾書的學術人生》這本書從裝幀、用紙、排印無不體現出編輯做書的用心,特別值得一提的還有本書目錄,標出了每一篇的細目,這是當年周振甫先生責編錢先生著作的做法。

《錢鍾書的學術人生》,王水照著,中華書局2020年11月出版

原《文學評論》副主編胡明:

對于錢鍾書先生的紀念有過好幾次高潮,但巍巍昆侖總能迎來朝圣者。王水照先生這本書把錢先生的學術人生說得很通透了。學術之外,錢鍾書先生也做了很多非學術性的研究,王水照先生書中記錄了許多這樣的例子,有很多評價,也有一些苛論,但我覺得有些批評過于牽強。有人認為錢鍾書先生的學問沒有理論和系統,王先生通過最近出版的幾部大書,包括《容安館札記》《中文筆記》等,談到了宋詩研究和錢先生研究的體系問題。錢鍾書先生大部分的精力和著作都圍繞著宋詩,對宋詩的研究,到今天達到了一個“絕學”的位置。這塊“高碑”擋住了很多不了解情況的、學術上的“盲動主義者”。錢鍾書先生去世之后,再也不會出現第二個錢鍾書,他是一座不可逾越的高峰。

而把研究錢鍾書的學問,做成像王水照先生這樣,應該也說做到底了。如果再有的話,應該也是他們團隊的人,他們對他的學術思維和思想邏輯、做學問的方法和人生觀都有非常深刻的理解。現在縱觀全國,能有學識和魄力拿下這個課題,對《宋詩選注》做出新的東西,我看是很難的。在錢鍾書先生誕辰一百周年的時候,我不止一次和王先生說,要為《宋詩選注》寫一篇有位置的文章,我覺得當時國內沒有人能做到。

批評錢鍾書很容易,讀書筆記資料錯誤、筆誤之類的小錯誤是常有的,但是牽強附會的批評,霸王拉弓的重手,反映了整個時代文化的錯位。多年前有人問我:五四時期,胡適、魯迅寫的文章放在如今,大學生都可以寫,那麼他們的文章有什麼值得紀念的呢?我問他,如果你生在五四時期,你會是一個什麼樣的人?胡適、魯迅、陳獨秀還是隨波逐流的蕓蕓眾生?現在宋詩研究有這樣那樣的問題,而這正是錢先生留給我們豐頤的遺產。

《管錐編》剛出版時,我有個同學用了一個暑假看完了它,并寫了一篇讀后感寄給了錢先生。然后他來找我,要我跟錢先生談話的時候一定要記得問一句他的讀后感寫得如何。錢先生在得知這位同學用一個暑假就讀完了《管錐編》后,冷笑了一聲沒有說話。錢先生在參觀美國國會圖書館時曾說:“有這麼多我不要看的書。”錢鍾書先生反對那些在學問上奮勇前進猛出成果的積極分子,他認為人一生中有很多書是沒有必要去看的。現存的出版物中百分之七、八十是他看不上的。他也不鼓勵多寫文章,只要寫出幾篇有分量的就可以了。現在很多當紅的書都不值得讀,他說魯迅和《紅樓夢》是養活了很多中國知識分子的“大飯碗”,但是真正能說通《紅樓夢》的沒有幾個人。

本來錢鍾書先生對于他的評論與研究,無論是動機和效果都是疑心重重的,但也有認可的。他說陳子謙先生寫的東西很好,在陳的書出版后,錢先生在扉頁上寫了滿滿的一版字,所以說他對年輕人“過分抬高”是有的。但很多時候,真的寫書給他看,他大概會“潑冷水”。曾經有許多著名畫家費大力氣畫畫冊寄贈給錢鍾書先生,請他哂正批評。錢先生說,我雖然寫過中國畫,但我不懂中國畫,好不好我也不知道,只能退回去。

錢先生曾對我說,做學問不是要堆積資料,也不是展示學問。重要的研究講求的是出思想、出識度 、出眼光,通體蘊含著一種特別的氣象,與外部的爭斗與碰撞也落在胸襟和格調上。從錢先生的學問中,我們要明白:談歷史心理、談修辭演化,都應站在歷史的肩上看問題;首先要會做人,其次才能做學問。

上海大學中文系教授董乃斌:《回憶錢鍾書先生》(完整發言稿)

浙江大學馬一浮書院教授傅杰:《錢鍾書先生110周年誕辰的最好紀念》(完整發言稿)

華東師范大學中文系教授劉永翔:

今天是錢鍾書先生110周年誕辰,水照先生的新著《錢鍾書的學術人生》也在今天發布。把一生獻給學術,以學術貫串一生,這就是水照先生所探索和概括的錢先生的學術人生,對我們晚輩學人有深遠的啟迪和指引意義。

今天與會的都是錢著的愛好者,其中有許多還是名副其實的“錢迷”。不過,在座見過錢先生的為數無多,在見過之人中,我是次數最少的,僅一面之緣,無法與他人尤其與水照先生相比。水照先生與錢先生相識相知達38年之久,對他老人家有無人企及的全面、深入的了解,這我們開卷便知,其書的精彩和珍貴正在于此。

我興趣狹隘,平生只作微觀研究。在自然科學界,這是和宏觀研究并重的兩翼之一,但在社會科學領域,卻似乎不受重視,被摒于“不賢識小”之列。但我生性如此,不問毀譽,從吾所好。37年前,沒想到我寫的一篇小文《“折斷”新解》,只探究一個字的意義,竟會受到錢先生的關注和稱賞。錢先生的研究領域大彌六合,居然會留意到我的一得之愚,給予表彰,具見其愛才之心,亦可見其研究方法與我有一線之通。水照先生也是如此,24年前,他一看到我的《清波雜志校注》,就馬上寫信給我,深予贊許,而當初與我并不相識。其愛才之心與錢先生實同,研究方法亦然。值得一提的是,我最近寫了一篇小文《“簾幕”與“五湖”》,考證古人簾幕懸于何處,瑣碎之極,想不到水照先生竟已寓目,剛才向我提起,又給予了肯定。我探索詞義和考證名物,都是為了尋覓古才士之用心,并不是為考證而考證,錢、王二先生也一定知我用心所在。

我是幸運的,平生不喜交際,小文章卻能得到大權威的青睞。這回榮幸的是,水照先生在書中提到我兩次,指名的一次在第一輯第8頁,不指名的一次在第三輯188至189頁。得以附驥,何幸如之!第二輯89 頁還提到家父的意見。家父對水照先生也十分欽佩,曾說他的《蘇軾選集》是錢先生《宋詩選注》之后最好的一本選注本。家君性直,其言出自肺腑。

我與水照先生相同的是做文學的本體研究,與時下以研史法研文者大異其趣。不去探討文學作品的創作方法、文字優劣,卻去考證作者的親朋好友,這與詩文本身何干?怎麼竟變成研究的目的了?其實,考出誰是誰來并非難事,我注《清波雜志》時早已試手過了,何況現在又有電子檢索!

我也曾寫過幾篇有關錢先生的回憶以及讀錢著的心得,但與水照先生比起來相形見絀。水照先生此書以深摯的感情,用翔實的材料,運嚴密的邏輯,寫出行云流水般的文字。只有學人兼才子才寫得出這樣出色的文章,讀了欲罷不能,我是一口氣讀完的。此后當置于案頭,時時翻閱,品味水照先生的心聲心畫,緬懷槐聚先生的至性至情。

中國海洋大學中文系副教授張治:

近日認真讀完這部新書《錢鍾書的學術人生》,我覺得內心又有很大的觸動。原本以為里面很多論文以前都是在期刊網下載讀過的,只需看看新文章就好了。結果全書結構非常連貫,不由使我挨著重讀一遍。我最受觸動的有兩點:

其一,書中對于錢先生札記手稿的釋讀態度,非常嚴謹和敬重。有不清楚的字,即以“囗”標識出來,而不輕易猜測。我們很多年輕晚輩,爭強好勝,在做釋文時貪多求快,這種地方就會靠猜測聯想來下定論。現在覺得自己非常慚愧,要反省這種冒失的治學態度。

其二,很多研究錢鍾書的學者,往往也會追求在某個方面摹仿錢先生。這沒有什麼不好,正如“學佛”與“佛學”,從信徒角度看,前者就是更要緊的。但水照先生沒有這麼做,他沒有把“錢學”做成“學錢”。我以往是有些困惑的,慚愧自己外語不好,又不會作詩,口才也差,怎麼適合研究錢鍾書呢。這次學習這本書,我感受到了一個新的境界,心里也踏實了許多。

我自己覺得,從對錢鍾書著作和《手稿集》的點滴閱讀里大概有兩個小小的收獲:其一是深切感受到錢鍾書讀書的樂趣,無時不在的樂趣,這種“不改其樂”的心性就是一種做學問最好的品德;其二是他總是甘于邊緣的,包括提出的意見也是一種“在邊上”的批注,這里面也有樂趣和意義,我覺得尤其是這或許能夠突破我們覺得沉悶的學科界限,使學術界的未來實現一個更有意義的局面。

從前我對錢鍾書評說“錢學”發生之時的那些話感到困窘,在人前從不承認自己所追求的學問是“錢學”。今天讀到水照先生在這部大著里的表率和示范,我才意識到“錢學”另有新意,另有深意,發愿從此要跟隨著師長前輩們開辟的道路繼續探究下去。

《文匯報》資深編輯陸灝:

我是一個錢迷,自大學開始迷上《圍城》、《管錐編》,并有幸在1991和1992年兩次拜訪錢先生。近四十年來不時地翻閱《管錐編》,因為學識淺,記性差,所以時讀時新,近年又一直在讀《容安館札記》。王水照先生的這本新書,有些文章是經我手發表的,其他大多拜讀過。這次收到書,又興趣盎然地讀了一遍。今天來開會的都是專家學者,而我只能是錢先生所說的“不三不四”之人,所以只能談談“不痛不癢”的話題。

水照先生新書《錢鍾書的學術人生》中最后那篇“關于《錢鍾書手稿集·中文筆記》的對話”,記得是《中文筆記》出版時,《上海書評》委托侯體健先生做的訪談。在商量訪談提綱時,我貢獻了兩個問題,其中一個就是(書中291—292頁):“您曾說過,錢先生最喜歡《西游記》,但手稿集中《三國》、《水滸》、《紅樓》都有筆記,很奇怪,卻沒有關于《西游記》的筆記。”水照先生是這麼回答的:“這個原因還真不敢亂說。錢先生讀《西游記》多達幾十遍,《管錐編》也引及五十多處,《容安館札記》在最后第八百則,是論《西游記》的,講猴入馬廄,可免馬疫,因而孫悟空被封“弼馬溫”(避馬瘟),但《中文筆記》中一時還未發現片言只語。《中文筆記》由殘頁、大本、硬皮本、小本等組成,殘頁保存情況不佳,有無《西游記》材料?或者散入他處?”

這個問題,我后來又問了吳學昭先生,是否還有其他秘本沒有拿出來印?或者是否有一本上寫滿批語的《西游記》?前一個問題,吳學昭先生回復我說:“以前也曾問過楊絳先生,楊先生答曰:沒有。”

后一個問題,吳先生說:“楊先生去世后,臥室書柜所收藏兩位先生經常翻閱的古典書籍(包括錢先生最喜歡的《西游記》和很不喜歡的《浮生六記》),遺物清理小組同志在遵楊先生遺囑交付清華收藏以前,逐頁翻閱過,亦未見有批注。”

水照先生說錢先生“讀《西游記》竟至十多遍”(22頁),能夠糾正毛選中用錯的故事(27頁),書中還專門有一篇“錢鍾書先生的《西游》情結”。《容安館札記》第八百則只有幾行,還不如散見各處的,譬如四百四十四是《堂吉訶德》的札記,記桑丘的情節,錢先生就想到豬八戒,一連舉了三回的例子,最后說:“Indeed, there is a good deal of 豬八戒 in Sanchou, or Sanchou in 豬八戒。”

難道《西游記》錢先生全部記在腦子里了?

欒貴明先生前年出版了《小說逸話:錢鍾書〈圍城〉九段》,其中有這麼一段話:“凡他讀過的書,他都會記住需要的內容,主要是能記在腦子中,剩余的便記在筆記里。錢先生一聽此話,會說,‘你說反了。我記筆記在先,一寫下來,就不會用腦子記了。’我的回應現在想起來也有趣:‘怪不得您讓我核實引書原始出處,有錯地方大多出自您的筆記。’大家都認定‘腦袋不如爛筆頭’,錢先生不是凡人,但他的筆記確實不如他的記憶。”

欒先生的文字有點夾纏不清,遠不如水照先生的文字清通,這一段就不太好理解,卻很重要。“錢先生一聽此話,會說……”到底說了沒有呢?從文意上揣摩,是說了的。錢先生的意思是,他記在筆記里的內容,腦子里就不再記了;而欒貴明后面一句的意思應該是:錢先生著作中引用書本的地方,有錯的大多是筆記里記過的,言下之意,筆記里沒記的,也就是記在腦子里的,反而沒有錯。所以,所謂“好記性不如爛筆頭”,只是針對一般人而言,而對錢先生這樣的非凡之人,卻正相反。

如此看來,錢先生是真喜歡《西游記》,因為如欒貴明先生轉述的“一寫下來,就不會用腦子記了”,所以他寧可讀十幾遍,也不在筆記中抄錄,而是全部記在腦子里。

上海大學中文系教授王培軍:

我年輕時就喜歡錢鍾書先生,大概可以算半個“錢迷”,在八十年代末就讀過王水照先生關于《宋詩選注》的對話。對王水照先生的文章和他談話的深度,當時印象就非常深刻。后來又讀了王先生的許多文章。就像剛才劉永翔先生說的,我們都認為王先生的文字非常好,在古典文學的學者中,是第一流的文字。平時如果不注意,可能會覺得他的文章沒什麼特別之處,但靜心細讀,就會發現它非常之好,可以當得張之洞在《輶軒語》中所標舉的四個字:“清、真、雅、正”。王先生的文字間是有清氣的,如其為人,這是“清”;他的文字的表達力又強,如蘇軾所說的能“辭達”,“能道意所欲言”,“能使了然于口與手”,把他本人所有的意思都表達得極為清楚、熨帖,而明白如話;他的文字絕無敷衍處,都是其真實之所思、所欲言,這就是“真”;另外王先生文字也很節制,而不肆于外,字里行間每透出雅意,這是“雅”;而“正”字,則是指他文字的態度好,可謂“中正和平”,不偏激,不使偏鋒。錢先生的文字是“英氣四射”,“鋒芒畢露”的,讓人感覺像年輕人,其文字的氣質,似乎到了老年也是年輕的,絲毫沒有所謂的“暮氣”,或“老氣橫秋”;王先生的文字則似乎更為沉穩,有一種君子之風。我覺得王先生文字的性質是近于胡適的,其清如水,“盈科而后進”,不大動聲色,實際上是極見功力,極不易到的一種境界。總之,我覺得王先生的文字在當代學者中是第一流的。這是第一點。第二點,我覺得王先生的寫錢先生、研究錢先生,比一般學者都要來得深刻,更具有深度,更為可取。這不僅是他親炙錢先生時間長之故,也因為他本人是宋代文學研究領域的一大權威,也就是說,他有自己的“術業專攻”,所以他對于錢先生的著作,就有更為深入的“同道式”的理解。如古人所說,“唯賢知賢”。研究者本人有他自己的專門研究,對錢先生的所論說,體會必然更深。只讀錢先生的書,而不讀錢先生所讀的書,是容易流于“看熱鬧”的。《錢鍾書的學術人生》這本書,里面涉及不少宋代文學的專門問題,王先生都能舉重若輕,作深入的探討,這不是一般研究者所能的。

對于錢鍾書先生本人,我也簡單談兩點。錢先生的著作中,我只有《外文筆記》沒有讀,因為沒有買。我看到他的中文筆記時,是非常震撼的。以前對于錢先生的用功,也有所知,但都是一些記載。到他的筆記出來了,那才是“觸目驚心”的印象。錢先生筆記一共近六萬頁,我算過一筆賬,錢先生做筆記大約六十年,六十年也就是差不多兩萬天,按天來除,也就是他平均每天須寫三頁紙的筆記,此外還要考慮他寫書、寫信、作詩、工作、雜事等等。在西方世界,像胡塞爾也有五六萬頁的筆記,但像錢先生這樣并不健碩的中國人,能有如此大規模的筆記,實在是可驚的,這也是從古罕覯的。錢先生對于學問之事如此的專注,我認為是可以借用錢先生本人在《中文筆記》第一冊第654頁摘引過的《續傳燈錄》中黃龍晦堂禪師所說的來形容:“子見貓兒捕鼠乎?目睛不瞬,四足據地,諸根順向,首尾一直,擬無不中。求道亦然。”錢先生的讀書為學,真正是做到了這樣的。這正是錢先生最值得我們后輩學習的地方,也是他的真精神之所在。這是第一點。

第二點,是現在有學人質疑錢先生沒有“體系”的問題,也是王先生書中提到的問題。二十年前,我在讀碩士時,記得有一位社科院的老先生來做講座,當時有年輕的學生也問,說錢先生沒體系,那位老先生答說,他認為錢先生其實是有體系的,只是沒理出來而已,你們可以為他建構。其實有人著過《錢學論》,也意在理出錢先生的體系,那本書我在1990年代讀過。不過,錢先生的著作為何用目前的這種體式,而不用通常的架構,我讀他的筆記中的一節,似乎若有所悟。錢先生在《中文筆記》第一冊第187頁提到世人評吳文英詞說的“如七寶樓臺,拆碎不成片段”,錢先生對此加以翻案,他引《酉陽雜俎》說“月乃七寶合成”,一片光明皎潔,要拆,根本無下手處,這才是最好的。我覺得,這個案還可以再翻進一層。錢先生在讀書中所摘的古人文句,通常都是取其精粹,而讀來非常精彩,極富于意味的,所謂“博觀而約取”。錢先生大概就是要用這些“七寶”,勾連穿貫,來造成他的著作,他的“七寶樓臺”,自非供人拆取的,但即使被拆碎,它也仍還是“七寶”!我想這應是他平生著述的一個蘄向。

中國社會科學院文學研究所創新首席專家鄭永曉:

首先,感謝母校的培養。我1980年進入復旦,至1984年本科畢業,在這里度過了難以忘懷的青春時光。今天到會的王水照老師、駱玉明老師、陳尚君老師都是我的老師。尤其是王水照老師,是我在本科階段聽課最多的老師之一。畢業臨走去北京之前,特意去王老師府上拜訪,王老師向我詳細介紹了文學所的情況,給予我很多的鼓勵,使我當時忐忑不安的心情有所緩解。工作以后,又經常參加王老師為會長的宋代文學學會主辦的會議,繼續有機會聆聽王老師精妙的學術演講和報告,深受教益。所以我在此首先真誠地表達我對母校的感謝之情,表達我對王水照老師的謝意和敬佩之情。

其次,我談兩點對王水照老師這部大著的感想,很粗淺的感想。

一是文學研究范圍的拓展與回歸文學本位。王老師在在序言中詳細闡述了錢鍾書先生關于文學研究與歷史考訂的區別。王老師把這個問題講得非常透徹。在今天,我以為具有特別重要的意義。上世紀八十年代來,古代文學研究隊伍越來越趨于龐大,學術研究的選題范圍也不斷向外拓展,這當然有其必要性,但也要記得必須以文學為本位。不能以歷史學、文化學、生態學、園林學替代文學。剛才有位老師談到,錢鍾書先生的學問主要是集部之學,他對經部、史部之類的著作閱讀得很少。對此我的看法稍稍有一點點不同。錢先生的學術主要集中在集部,這個觀點是沒有問題的。但是這不表明他對其他部類的文獻不感興趣。《管錐編》圍繞《周易正義》《毛詩正義》《左傳正義》《史記會注考證》《老子王弼注》《列子張湛注》《焦氏易林》《楚辭洪興祖補注》《太平廣記》《全上古三代秦漢六朝文》等十部古籍進行闡述,《周易》《毛詩》《左傳》屬于經部,《史記》屬于史部,《老子》《列子》《易林》屬于子部。錢先生并非對經、史文獻不感興趣,閱讀得也并不少,問題的焦點在于,錢先生立足于文學本位而不是經學、史學本位,他打通四部,努力發掘經、史、子文獻中具有文學價值的文獻,他曾舉例論證經部文獻影響于小說院本,或者視史部文獻類同于小說,或者將子部文獻等同于詩文。以文學為本位而融會貫通,而不是將史部文獻、集部文獻,視作歷史考訂的依據,這與陳寅恪先生以詩文作為考訂歷史史實的以詩證史有重要區別。我個人認為這是錢鍾書學術的一個重要特點。王水照先生在本書長篇序言中,關于文學研究與歷史考訂之區別的論述對于我們理解錢鍾書先生的學術,對于今天的學術研究都有重要的啟示意義。

二是電腦檢索不能代替人對藝術創作奧秘的深刻把握。一方面,錢先生在八十年代初敏銳地把握到電腦介入人文研究的可能性,因此推動欒貴明先生成立社科院計算機室,這表現了他的遠見卓識。另一方面,他堅持認為,電腦只能是一種工具,電腦再聰明,也只能起到輔助作用。錢先生曾言:“實踐證明,能幫助人的電腦需要人的更多幫助。”這在我的《錢鍾書與中國社科院古代典籍數字化工程》一文中曾有論述。在這篇拙文中,關于錢鍾書先生曾將《宋詩選注》寄贈日本學者小川環樹并親筆改動九十余處,及此書選錄王安石名作《泊船瓜洲》,并對“春風又綠江南岸”之“綠”字進行了精彩分析兩處文獻,我都引用了王水照老師的相關論述作為佐證。王先生指出:“在電腦檢索大為盛行的今天,我們可能找到比錢先生更多的唐詩用例(包括前唐之詩),但恐很難達到他對藝術創作奧秘的深刻把握。”所言誠為不刊之論。我本人也是一名數字人文的鼓吹者與踐行者,曾有十余年時間從事數據庫開發等工作,但我并不認為計算機可以無所不能。現在有一種觀點認為,計算機出現以后,就不需要錢鍾書了,或者計算機所能完成的,遠遠比錢鍾書更好。我認為這種觀點是既不懂計算機,也不懂錢鍾書。如果電腦可以代替錢鍾書,那麼現在是不是應該出現了N種《管錐編》《談藝錄》?在數字人文深度介入人文學術的今天,我們一方面不能固步自封,無視先進技術對人文學科的必然影響,另一方面,我們也應深刻理解人文學術的本質特性,認識到只有人而不是機器才能對藝術創作奧秘進行深刻的把握。在這方面,王水照老師的這部大著進行了深刻的闡述,在今天尤具振聾發聵、廓清迷霧的效果。

會議現場

中國社會科學院文學研究所古代文學研究室主任吳光興,中國社會科學院文學研究所科研處處長李超,中國社會科學院文學研究所古代文學研究室助理研究員朱曦林,華東師范大學中文系教授胡范鑄,復旦大學中文系教授陳引馳、駱玉明、侯體健等學者亦在會上就錢鍾書先生的人生經歷、學術成就以及《錢鍾書的學生人生》一書做了發言。學者們認為,書中提供的一手材料和王水照教授對錢鍾書的深入研究具有不可替代的價值,也期待新一輩學人擔起重任,將錢鍾書及其學術的研究推進拓展,發揚光大。

(祁鴻儒對本文錄音整理亦有貢獻,謹致謝忱。)

責任編輯:鄭詩亮

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/345879.html