薛元明

今日處暑,是二十四節氣之第十四個節氣。處暑,即為“出暑”,是炎熱離開的意思。

關于處暑的歷代書畫名跡中,蘇軾與友人游覽黃州城外赤鼻磯時所作《赤壁賦》,成就千古名篇,書文合一。清代學者高士奇處暑所錄《張懷瓘〈論蘭亭語〉》書風純熟悠游,婉轉流媚,為晚年精美小品。

一年當中的每個節氣,有一人從不缺席,那就是吳昌碩。老人家1905年處暑所作詩稿一氣呵成,時年雖已是花甲,然字跡真力彌漫。

“雁南飛/雁南飛/雁叫聲聲心欲碎/不等今日去/已盼春來歸/已盼春來歸/今日去/愿為春來歸……”

秋天是一個容易讓人泛起迷思的季節,尤其是對于客居異鄉的游子來說,更是如此。每當思鄉之情涌起,耳邊仿佛就會響起這首歌。

古人沒有流行音樂,但并不妨礙他們可以聆聽歌聲。古人的詩詞,最初都是用來唱的。現在最常見的“詩歌”二字,其實只有“詩”而沒有“歌”,只能誦讀,無法吟唱,因為曲子在歲月長河中已不知所蹤。

人在旅途時分,猶如候鳥般,不停地遷徙,既是尋找安居之所,更是尋覓心靈的故鄉。

晉永嘉元年(307),王羲之隨家族南遷會稽山陰。北方人成了南方人,無時無刻不在思念著家鄉。每當想到他們王家的祖墳,在戰亂中多次被毀壞的事,便難以釋懷。據《新唐書·宰相世系表》記載,王羲之“先墓”最初遭“荼毒”應該是在“五胡亂華”之際。羲之《喪亂帖》寫道:“喪亂之極,先墓再離荼毒,追惟酷甚,號慕摧絕,痛貫心肝,痛當奈何奈何!”王羲之雖貴為“書圣”,卻無一件真跡傳世。刻帖或摹本作品中,手札一帖一變,最令人心馳神往。很多當時不過是隨手記下的一二句話的便條,現在看來就是一件經典作品,名之曰“××帖”。

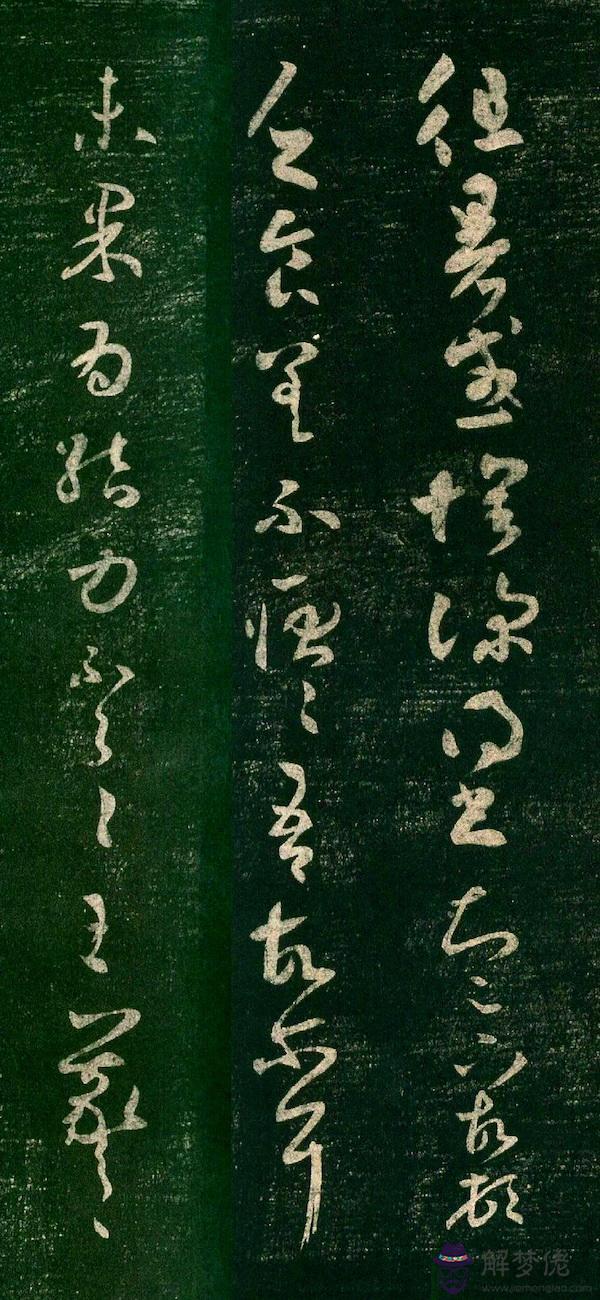

《淳化閣帖》卷七中的《徂暑帖》乃其中之一。“徂暑感懷深。得書知足下故頓乏食,差不?耿耿。吾故爾耳,未果為結。力不一一,王羲之白。”徂暑時節,王羲之深有感懷。得到友人的書信,知道友人身體困頓沒有食欲,便回信殷切詢問。王羲之自己的身體也是不太好。因為很多事情不順利,致使心情郁結。加上精力有限,王羲之只能簡單地說一下自己的情況。“力不一一”在王羲之手札中頻頻出現。《徂暑帖》是否寫于處暑前后,是存在疑問的。《詩經·小雅·四月》有一句:“四月維夏,六月徂暑。”東漢鄭玄注解說:“徂,猶始也,四月立夏矣,而六月乃始盛暑。”按照這個說法,徂暑當在農歷六月,正是三伏天。不過,唐代徐堅《初學記》解釋“徂暑”的意思則是:“徂,往也,言暑始往也。”在很多詩詞中,徂暑有“暑熱消逝”之意。比如唐盧照鄰《七夕泛舟》有句:“河葭肅徂暑,江樹起初涼。”唐孫逖《立秋日題安昌寺北山亭》詩:“徂暑迎秋薄,涼風是日飄。”綜合來看,“徂”既有開始的意思,也有過去的意思。晉人札帖之言,往往率意而多不可解。我更愿意相信此時暑熱已經過去,王羲之有感而發,給后人留下了精彩之筆。

王羲之 《徂暑帖》

從王羲之的手札,可以看到書法的實用性和藝術性的完美統一。手札見證了生活的世界,墓志見證了死亡的世界。這兩種作品形態,無論數量還是質量,在魏晉時代都達到了頂峰。

后世的文人,莫不以追慕晉人為目標。如果對書法情有獨鐘,則偶像非王羲之莫屬。

如果說,魏晉時代是“人的覺醒”,書法走向自覺。創作意識完全成熟,則是在宋代完成。宋太祖立下了“不欲以言罪人”、“不殺士大夫”和“優待文士”的誓規。宋代由此成為一個文人主導的世界,雖然只是徒守半壁江山,和晉人的朝不夕保,形成鮮明對比,畢竟可以悠哉樂哉。宋人手札內容愈加豐富,內在精神與魏晉一脈相承。蘇軾教導米芾要“入魏晉平淡”,自己也是身體力行,提倡“自然適興”,“吾雖不善書,曉書莫如我”。雖然宋代多數書家位列公卿,后世卻很少從官員的角度來看待他們。相比之下,唐代書家更會從高管大僚、治世能臣的角度來對待,雖然他們本質上也是文人,但絕少有手札遺留人間,唯獨顏魯公除外,尺牘最見性情,平生數量也最多,實在難得。唐代的經典作品,基本上都是豐碑巨碣,展現了歷史感,極為沉重。

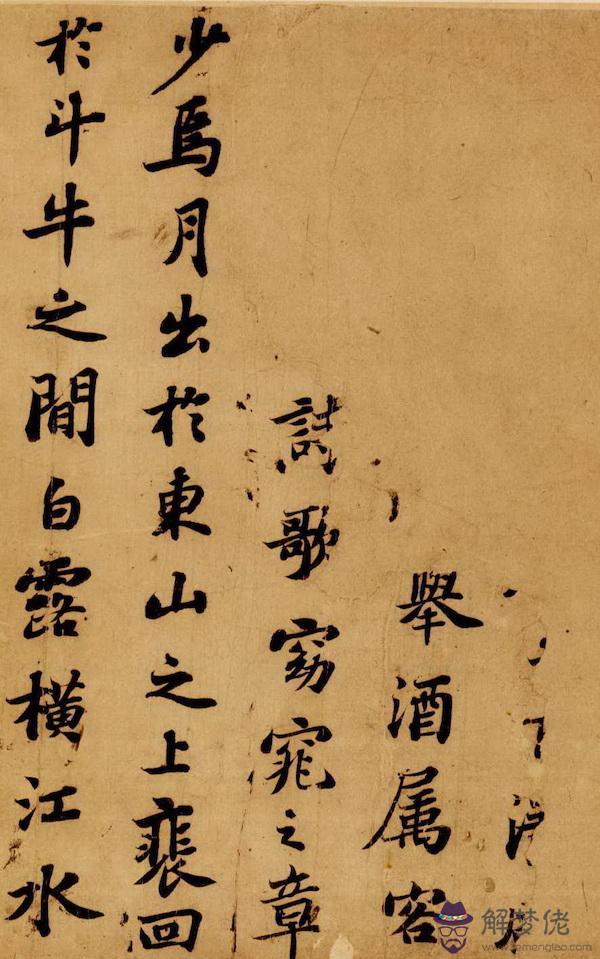

宋 蘇軾《赤壁賦》 現藏臺北故宮博物院

宋神宗元豐五年(1082)七月十六日,蘇軾時年四十八歲,與友人乘舟游覽黃州城外赤鼻磯,遙想八百多年前,三國時代孫權破曹軍的赤壁之戰,故作《赤壁賦》,表達對宇宙及人生的看法。蘇子情馳神縱、超逸優游的心神于其中可見,成就千古名篇,書文合一。此卷用筆鋒正而勁健,力透紙背,結字矮扁而緊密,力量凝聚收斂在筋骨中,可謂純綿裹鐵,全篇筆墨豐潤沉厚,有一種靜穆深遠的氣息,乃中年時期少見的用意之作。不過依據書寫習慣來推測,當不是首稿,而是抄稿,也就是定稿作品,否則不會如此整潔。如果第一次的手稿可以留存,相比會更見趣味。開篇第一句是:“壬戌之秋,七月既望”,“望”即“望日”,指陰歷的每月十五。七月十五乃是中元節。“既望”在后一天,也就是陰歷十六,說明蘇軾是在中元節后一天到達赤壁的。2021庚子年七月既望,正好是處暑節氣的正日。日月如梭,蘇軾這名篇流傳已近千年。當年他所感慨的依然是我們所感喟的:“寄蜉蝣于天地,渺滄海之一粟。哀吾生之須臾,羨長江之無窮。挾飛仙以遨游,抱明月而長終。知不可乎驟得,托遺響于悲風。”文人心性,千古不易。

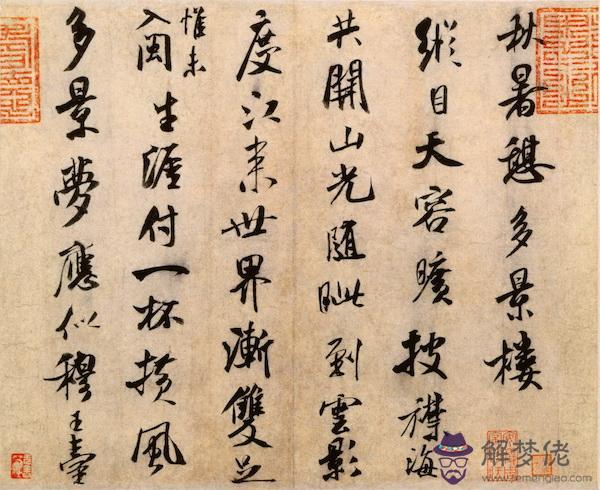

宋 米芾《秋暑憩多景樓帖》 現藏北京故宮博物院

米芾追慕蘇軾,在書法史中并列“宋四家”,而文學史中的地位,不可同日而語。盡管如此,對于大多數古人來說,書家天然就是詩人。老米平生有兩件關于“多景樓”的作品,一件是大字,一件就是此處的《秋暑憩多景樓帖》:“縱目天容曠,披襟海共開。山光隨眥到,云影度江來。世界漸雙足,生涯付一杯。橫風多景夢,應似穆王臺。”“惟未入閩”四字為衍文。全篇隨意揮灑,真情流露,用筆輕揚迅疾,力沉奇倔,結體欹側生姿,轉折間多機巧鋒芒。“風檣陣馬,沉著痛快”,名不虛傳。

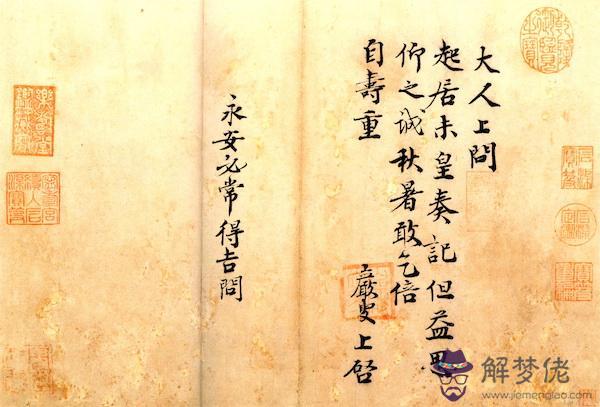

在高手如云的宋代書家群體中,王巖叟相比之下,幾乎可以說是“寂寂無名”。殊不知,他乃狀元出身,朝廷重臣,一生才華橫溢、剛直不阿,政績卓著,建樹頗豐。《秋暑帖》可謂是好書數行:“大人上問起居,未皇奏記,但益思仰之誠,秋暑敢乞倍自壽重。巖叟上啟,永安,必常得吉問。”從內容來看,是叮囑朋友在處暑時要注意養身保重。起筆露鋒芒,且多渴筆,注重橫細直粗的對比,字形多半是正方,全作精謹,點畫之間,一絲不茍,充分反映他重視法度的性格,嚴謹的處事習慣在字里行間一覽無余。

宋 王巖叟 《秋暑帖》

宋太祖黃袍加身,馬上得天下,乃武將本色。其后的歷代皇帝,多為文人,不愛江山愛丹青,以宋徽宗趙佶為最。所作《池塘秋晚圖》的構圖,以荷鷺為主體,將各種動、植物分段逐次安排在畫面上,此種布局為唐代以前所習見的構圖形式。以各種手法營造出動靜對比、色彩對比,令觀者常有意猶未盡之感。此作一直有真偽爭議。整體上來看,符合徽宗的筆情墨意,只是御押及印璽皆拙劣,可能是卷尾遭裁切后,后人加上了偽印、偽押。

宋 趙佶 《池塘秋晚圖》

如果說《池塘秋晚圖》是從小處入手,以小見大,一葉知秋,領略到秋意況味。同為趙氏宗族的趙伯駒《江山秋色圖》堪稱大手筆,得以窺見山光水色,江山如畫。此作為青綠設色。畫中有青山碧水、殿宇村舍,棧道、橋梁穿插其間,又有蒼松翠柏,茂林修竹,移步換景,令人玩味不盡。山石用小斧劈皴法,再施以青綠重色,樹木、建筑刻畫細膩精謹,點景人物描繪細致入微。刻畫精細而不瑣碎,帶有宋代畫院氣派,是標準的“精工之極,又有士氣”風格。

宋 趙伯駒 《江山秋色圖》

中國歷代王朝,彼此間存在著特定的關聯。比如秦漢、隋唐,前朝乃后世之序幕,有些則是“余音”,比如三國之于漢,五代之于唐,然于宋而言,則又“啟后”也。書畫風格,一脈相承。

讀關仝《關山行旅圖》,不禁涌起“云橫秦嶺家何在”的感慨,關山萬里,然而“日暮鄉關何處是”?行行復行行,人生如云漂泊。五代時局動蕩,但山水畫卻地位突出。無論選材還是技法,相比晉唐繪畫都有巨大飛躍,山水不再以人物畫的背景存在,而是針對生息的環境加以細致描繪。關仝受到大自然景色的感召,以一己之力,用筆墨情思孜孜不倦地再現秋景。從技法處理來看,《關山行旅圖》以一條河從左向右斜下而流,將畫面分割成“Z”字形,兼顧高遠法與平遠法。用筆簡勁老辣,粗細、斷續分明,富有節奏感,所謂“以書入畫”也。山石先勾勒后皴擦,用的是“點子皴”或“短條子皴”,筆法縝密,然后施以淡墨,層層漬染,顯得凝重硬朗。

五代 關仝 《關山行旅圖》

說到巨然,不僅想到三國嵇康寫給朋友山濤(字巨源)的一封信,名之曰《與山巨源絕交書》,趙孟頫和王鐸都曾入書。巨然和巨源極易混淆。巨然是歷史中有記載的第一個僧人大畫家。《秋山問道圖》為其傳世名作之一,主峰居中,顯示出五代宋初的典型構圖法。前人謂巨然山水,善寫煙嵐氣象,“于峰巒嶺竇之外,至林麓之間,猶作卵石、松柏、疏筠、蔓草之類,相與映發,而幽溪細路、屈曲縈帶、竹籬茅舍、斷橋危棧,真若山間景趣也”。畫中之山,乃典型的江南丘陵,土復石隱,圓渾厚實。山頂多“礬頭”,坡石用長、短披麻皴描繪,不求奇峭而顯得平和凝重。山體用淡墨烘染,于山石之凹處以濃墨、焦墨點苔,以顯現江南山水之濕潤郁秀、生機流蕩。筆性溫和,不裝巧趣。這就是巨然創造出來的用以描繪“淡墨輕嵐”的江南山水的一整套“皴、擦、點、染”的技法。身在山林,穿梭于其間,“行走”、“云游”加上“問道”,“只在此山中”,不過問世事,何等逍遙!

五代 巨然 《秋山問道圖》

明代馬愈和宋代王巖叟類似,在書家群體中幾乎不被關注。但他的《暑氣帖》,不乏精彩之筆。“暑氣初平,頗有涼思。十一日敬潔一觴,敢請移玉過寒舍話舊片時,惟不外是荷。馬愈奉醫相杜先生閣下。”《暑氣帖》是馬愈邀請朋友醫相先生來訪敘舊的書信。“暑氣初平,頗有涼思”八字,將處暑特點寫的淋漓盡致。因系友人間來往信札,書寫隨意,行筆縱橫不羈,體勢開張,氣息宕逸,深受黃庭堅影響。陳其錕在跋中稱:“此書骨力排奡,縱宕不羈”。

明 馬愈 《暑氣帖》

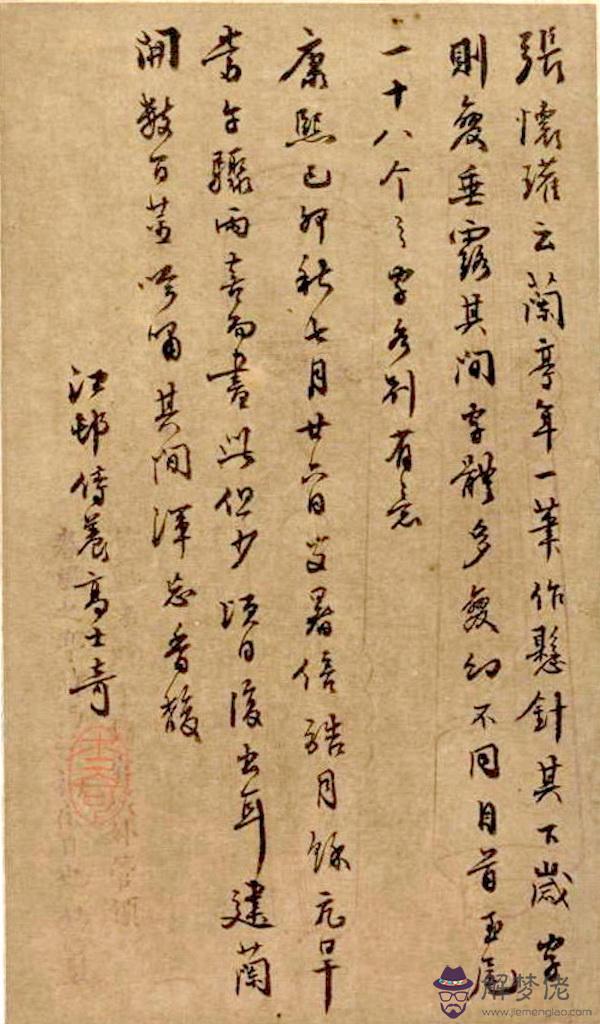

高士奇是清代在文史哲諸方面都有貢獻的學者,學識淵博,能詩文,擅書法,精考證,善鑒賞,所藏書畫甚富。錄《張懷瓘〈論蘭亭語〉》,闡述筆法貴在變化。長款比正文更有意思:“康熙已卯秋七月廿六日,處暑倍酷,月余亢旱,當午驟雨,喜而書此,但少傾日復書耳。建蘭開數百莖,吟嘯其間,渾忘香馥。”此篇書于1699年,髙士奇時年55歲,書風純熟悠游,婉轉流媚,為晚年精美小品。清初收藏大家有“三家村”之說——就是字號中都有一個“村”字,梁清標字棠村,安岐號麓村,高士奇號江村。梁棠村和安麓村以藏品宏富精絕著稱,高江村尤以鑒賞水平高超而聞名。

清 高士奇錄 《張懷瓘〈論蘭亭語〉》

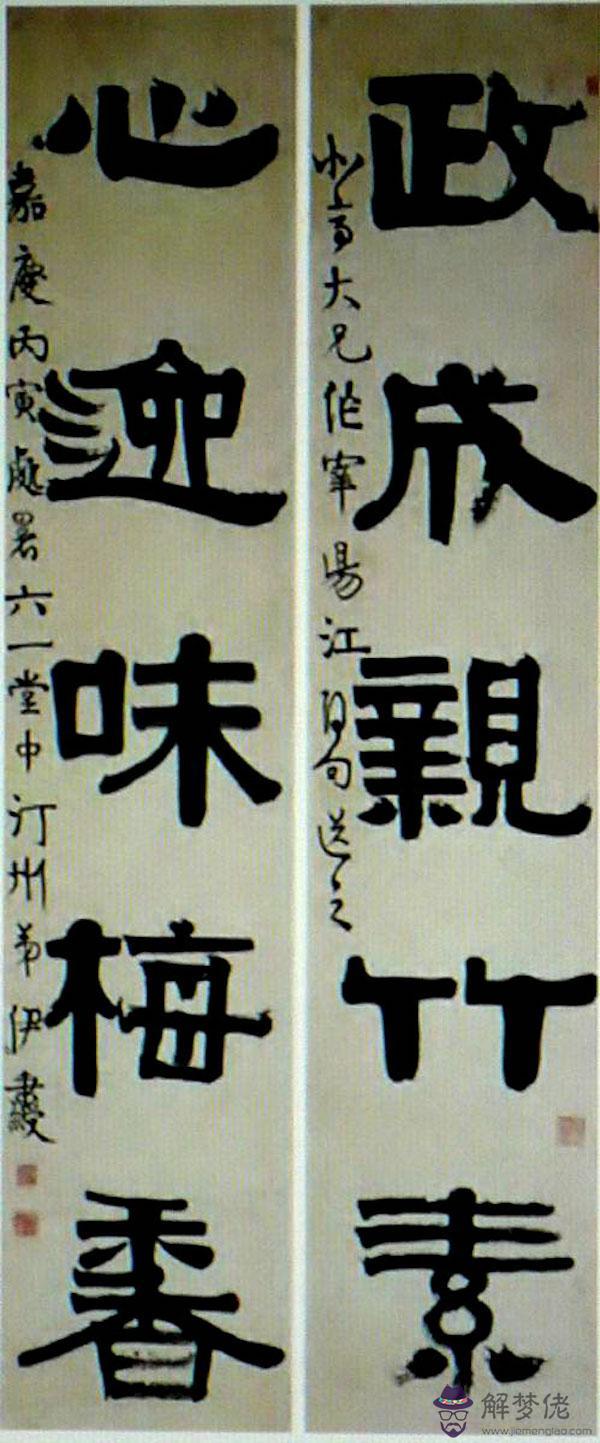

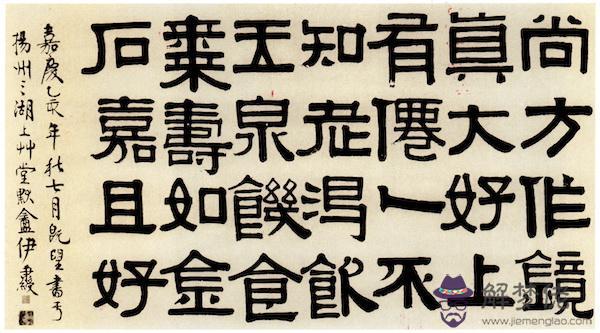

清代伊秉綬是集聯“狂人”,一生的對聯占平生作品超過半壁江山,主要得力于他的同鄉——“楹聯大師”梁章鉅。“政成親竹素,心逸梅味香”聯作于丙寅年,伊秉綬52歲,屬于典型的成熟期風格。從漢鏡銘文橫幅,可以看出伊秉綬的取法,路子很廣,不拘一格,“尚方作鏡真大好,上有仙人不知老。渴飲玉泉饑食栆,壽如金石嘉且好。”古人的詞句,總是通俗易懂,且朗朗上口。最具意味的是落款也有“七月既望”的字樣,與蘇軾遙隔733年。伊秉綬和蘇軾之間確實有緣分。嘉慶四年(1799),伊秉綬出任廣東惠州知府。在重修蘇東坡故居時,意外地從墨池里發現蘇氏珍愛的“德有鄰堂”端硯,伊秉綬帶回了汀州寧化老家,并把書齋命名“賜硯齋”。這塊蘇東坡用過的端硯,給伊秉綬帶來了無盡的靈氣。此硯如今珍藏于博物館。伊秉綬的隸書,渾厚中見靈動,大巧若拙,原因在于個人的真性情,是一個真漢子。1807年因為丁憂回鄉,呆了三年,又感覺到仕途疲憊,遂又在寧化隱居五年。前后足足有八年的時間,專心創作。

清 伊秉綬 政成心逸聯 丙寅處暑

清 伊秉綬錄漢鏡銘文

就書印創作來說,寫大字是力氣活,揮汗如雨不是夸張之詞。相比之下,刻印更費力氣。但偏偏就有一些印人,喜歡以刻印來消暑,說到底,真正就是心理作用。

陳豫鐘是“西泠八家”之一,所刻“姚嗣懋印”從漢印化出。印風工整含蓄,法度嚴謹,刀法在浙派諸子中最為內斂。浙派印人的邊款,有時比印文更用心,也更有意思,“姚修白三兄以印石介湯古巢索篆,置案頭幾匝月矣。日來酷暑甚烈,不宜筆研(硯),況奏刀作印乎!然修白妙墨輕清秀逸,令人契慕不已。余方欲求作屏障,為齋中之華使。能事不受迫促,效王宰之‘五日一石,十日一水’,則先路自余導之。揮汗作此,殊愧草草。”雖然說“日來酷暑甚烈,不宜筆硯”,但印章還是刻了,“揮汗作此,殊愧草草”,方寸之間,還是要考慮“能事不受迫促”。陳豫鐘的邊款在當時即享有盛名。求其印者皆喜其款字,常有索作長跋者,皆欲其款字“多多益善”。陳豫鐘是明清以來第一個專注邊款技法研究的印人。

清 陳豫鐘刻 姚嗣懋印

程庭鷺雖名不顯,但印藝頗精,“恥為升斗謀”似有意選之,與趙之謙的“為五斗米折腰”相映成趣,邊款有記:“秋暑逼人,揮汗如雨,作此應方山囑,并質心谷。丁亥立秋后八日”。此五言句出自秦觀《春日雜興十首其一》,全句有云:“繆挾江海志,恥為升斗謀。”秦觀科舉落第,抱有“江海志”的希望化為泡影,故有此論。雖是議論,但這種透露點滴心跡的比喻手法,將現實的沉重與自己落第的心緒有機地結合起來,直抒胸臆,不免黯然神傷,卻包含了真摯、豪邁的情感。程庭鷺篆刻以浙派丁敬為宗,復追秦漢印章。此方朱文印,五字以三列排布,章法上密下疏,上下皆有筆畫連接印框,整齊平穩。沖切中有痛快淋漓之感,頗得刀筆意趣,鮮活靈動。筆畫痩硬健挺,字形典雅靈活,增添了含蓄凝重之美。

清 程庭鷺刻 恥為升斗謀

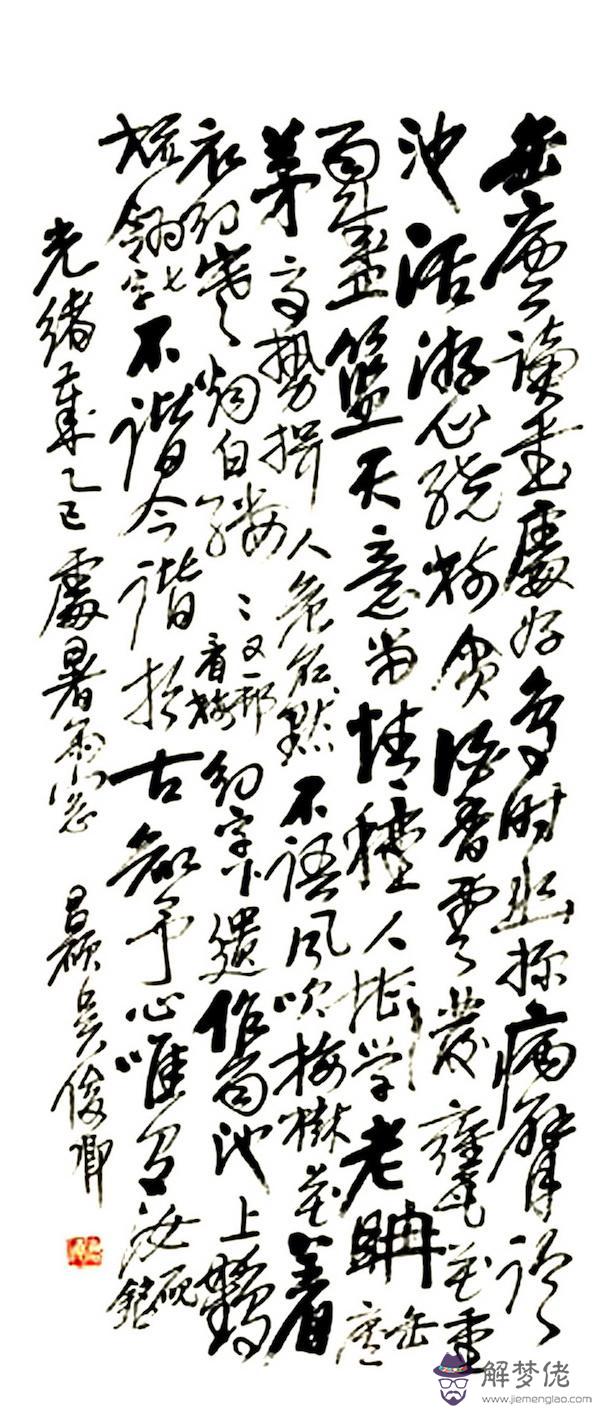

一年當中的每個節氣,必定有一人從不缺席,那就是吳昌碩。不管是有意還是無意,老人家總會帶給后人很多驚喜。

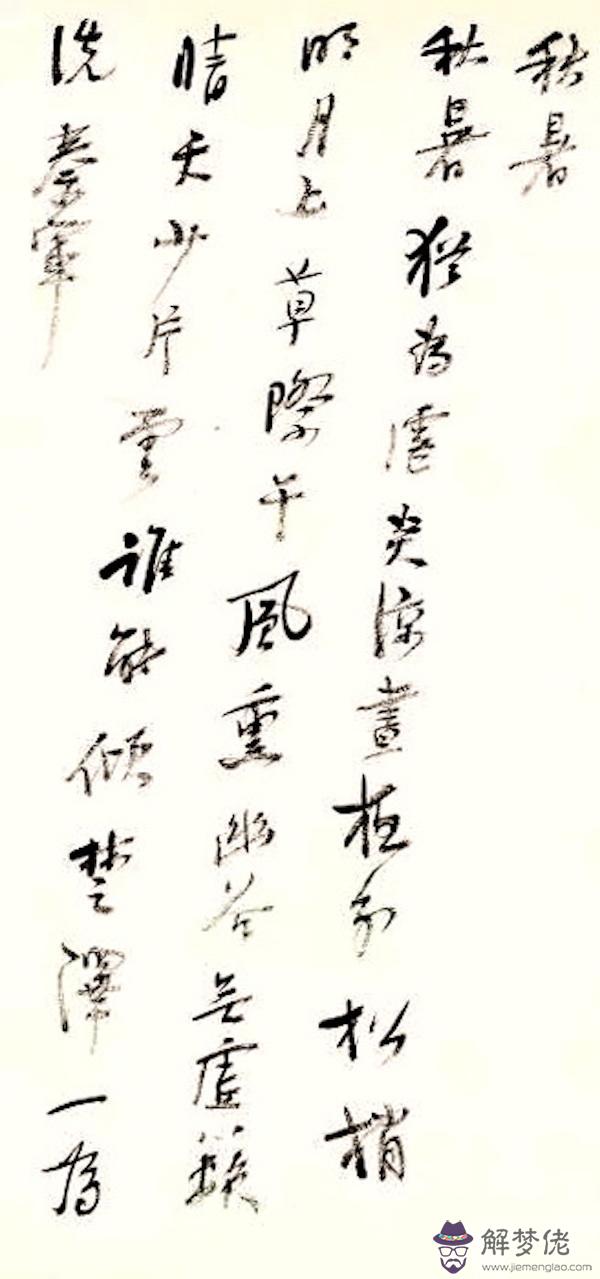

1905年處暑作詩稿寫道:“缶廬讀書處,好鳥時幽探。病臂臨池活,游心繞樹貪。酒香云潑甕,花重兩盛籃。天意當情種,人堪學老聃。(缶廬)茅亭勢揖人,危石默不語。風吹梅樹花,著衣幻。寒煙白縷縷(又一村看梅,)(幻字下遺“作雨”),池上鶴梳翎。(七字)不諧今,諧于古,知予心,唯有汝(硯銘)。”全札有幾處漏字,可能是“病臂”影響了狀態,發揮不佳,但是憑借深厚的功力,仍然一氣呵成,時年已是花甲,然字跡真力彌漫。吳昌碩在六十歲前后,其行草書亦滲透著《石鼓》筆法,并參篆隸筆意,豐富了行草書的古趣,正如沙孟海所說:“(吳昌碩)行草書,純任自然,一無做作,下筆迅疾。雖尺幅小品,便自有排山倒海之勢。此法也自先生開之,先生之前尚未見專門名家。”

近代 吳昌碩詩稿 乙巳處暑

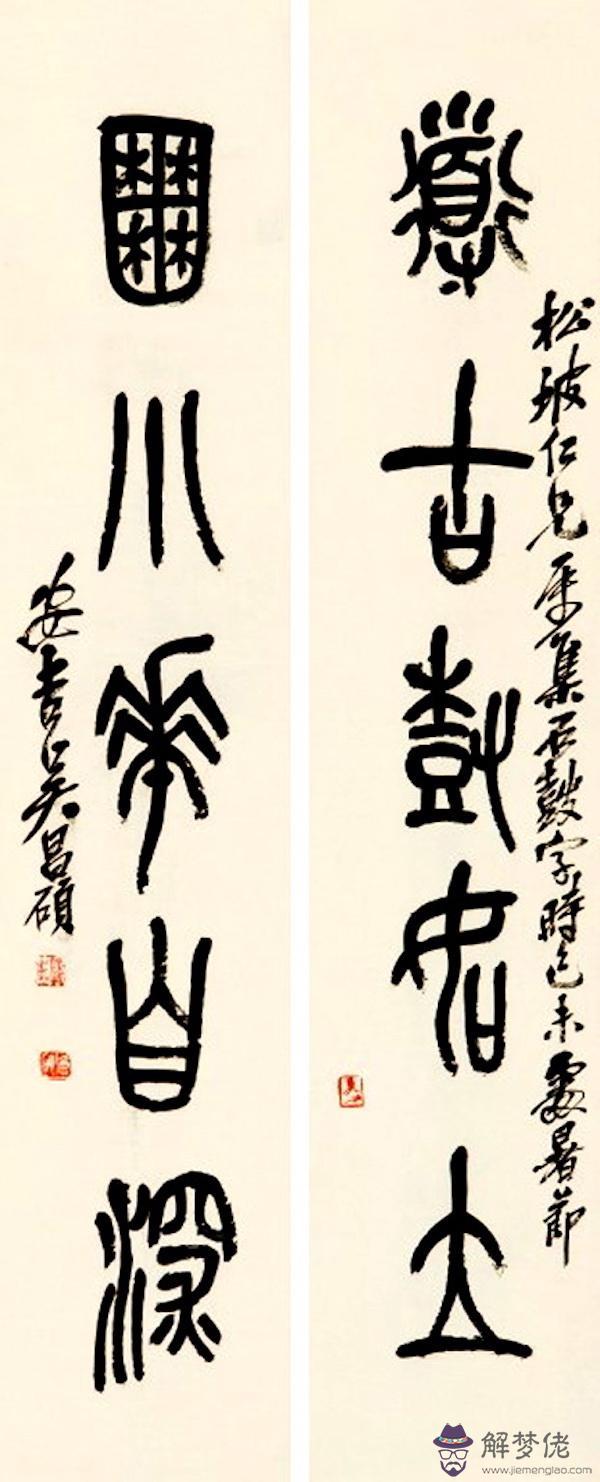

1919年的另一個處暑時節,吳昌碩作篆書聯“道(導)古樹如立,囿(圃)小花自深。”這是所有喜愛吳昌碩篆書之人所熟悉的風格。貌似石鼓,但其體勢已變,筆法的爛漫恣肆,體勢的左低右高,將石鼓文正方結體改造為縱長之勢,于拙樸古貌中顯出新氣象。

近代 吳昌碩導古囿小篆書聯 己未處暑

蕭退庵是吳昌碩的“死對頭”。曾批評吳昌碩的書法,“篆法掃地,村氣滿紙”,對于缶廬之印,更是毫不留情,“天下篆刻之壞,始于吳昌碩”。按理說,蕭應該算是晚輩,不應該口出狂言。事實上,存在“口是心非”的一面,蕭的篆書取法吳昌碩,從他的孟浩然《過故人莊》作品可一眼辨識。處暑時節,寫“待到重陽日,還來就菊花”這樣的句子,比較應景。全幅基本是用圓筆,筆法較直接,流麗暢達,結構少變化,俊挺敦厚,個人風格顯著。蕭退庵平生主張書貴自然,以造作為書家大忌。這一理念明顯地體現在他的篆書創作中,認為吳昌碩將字形左右錯位有傷蘊藉,也算是批判地吸收吧。蕭退庵以篆書名揚大江南北,做到“上窺周、秦、漢代金石遺文,能融大小二篆為一”,說到根子,面對吳昌碩,內心不服氣,似有“崔顥題詩在上頭”的遺憾。

近代 蕭退庵 辛巳處暑

對于吳昌碩不快活的不獨有蕭退庵。同屬“海派”的趙叔孺一輩子也是耿耿于懷。趙自然也是大家,當時在上海,門人眾多。但大家和大家相比,仍有高低之分。趙叔孺的篆刻風格,總體上以守成居多,與開宗立派的吳昌碩相比,略居下風。吳昌碩的創新變法,在當時確實不被一些人認可,就連老師俞樾也不贊同。但吳昌碩全然不理會這些,“獨持偏見,一意孤行”,最終開創一代新風。

到了馬一浮這一代,可以說是“最后的文人”,對他本人而言,也是“最后的儒家”——馬和梁漱溟、熊十力并稱為“現代儒家三圣”。馬一浮《秋署》詩稿偶然得見,拍照留存。其中寫道:“秋署猶為虐,炎涼晝橫分。松梢明月上,草際干風曛。幽谷無虛賴,晴天少片云。誰能傾楚澤,一為洗秦軍?”此詩有唐人境界,見證大家手筆。馬一浮學書早年從唐碑入手,尤喜歐陽父子,二十歲后遍臨魏晉南北朝法書,植根于鐘王諸帖,最終化裁一家,兼用晉韻唐法,與此同時,取北派之雄杰以充實筋骨,兼得南宗逸麗溫潤之韻致,碑帖交融,筆畫俊邁秀、清稚高古,結體堅緊,取勢側歌而險勁,自成一格。

當代 馬一浮 《秋暑》詩稿

處暑是二十四節氣之中的第十四個節氣。有解釋說,“處”意為“出”,是終止、隱退之意,《月令七十二候集解》記:“處,止也,暑氣至此而止矣”。到了處暑,熱氣漸消,溫差變大,意味著即將進入氣象意義上的秋天。每當此刻,秋風漸起,天地清爽,黃雁南歸,送來清秋的嫵媚,也帶來了內心的祥和安寧,可以盡力與自然做到和諧統一,靜謐與沉思交織,博大與謙遜交融。與此同時,將古人留下來的和處暑相關處暑時節的經典法帖過眼展玩,倍覺無上清涼,沁人心脾。都說秋意迷人,不但有現實中的秋天,也有想象中的秋天,從歷代經典中便可整理出關于秋天的書畫,從一個非常獨特的角度,體會秋情秋意秋纏綿,秋思秋念秋惆悵。秋的柔美,秋的靜謐,秋的典雅,躍然紙上。

明代大書畫家文徵明有一首名為《新秋》的詩:“江南七月火西流,殘暑肅然一雨收。手把芙蓉驚欲暮,身如蒲柳不禁秋。涼風作意侵團扇,斜日多情近小樓。有約南湖將艇子,晚香吹滿白萍洲。”自然之秋,年年準時來臨,對于每個人來說,生命之秋也會不期而至。每一個鏡像,都會讓面對時間飛速流逝的人,萌生出“淚灑隅年愁”的情愁,所謂“放鶴婆娑舞,聽蛩斷續吟。極知仁者壽,未必海之深。”但也不必因此而過多傷感。盡管有時會秋雨瑟瑟,秋風蕭蕭,令人感傷。枯葉飄落,雖為衰敗,卻孕育著希望,雖然凋零,卻醞釀著成熟和收獲,讓人憧憬未來的美好。靜靜賞讀這些令人感動的經典書畫,用整個身心深切體會蘊藏在深秋背后的各種感悟,包含秋的韻味,秋的魅力和秋的印記。

責任編輯:李梅

校對:張亮亮

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/344819.html