約1930年,時在北京的容庚。

容庚著作手跡之一。

欒書缶。

毛公鼎全形拓(初拓)。

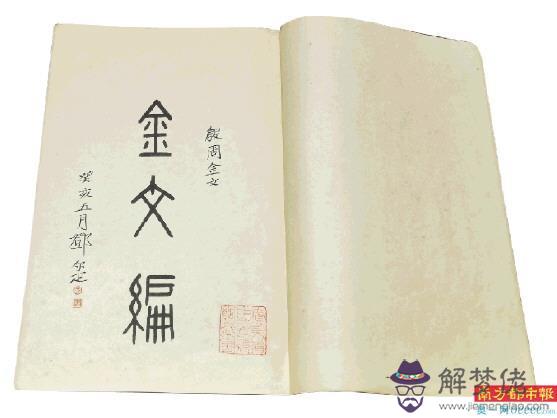

容庚著作《金文編》。越王劍。

容庚(1894-1983),字希白,號頌齋,廣東東莞人,集古文字學家、收藏家、金石學者和書畫家于一身。畢生致力于訪古考古,研究古文字,收藏古器物,并和中國新興的現代學術研究機構融為一體。其中《金文編》《商周彝器通考》等至今仍是從事古文字研究以及吉金收藏人的經典必讀書目;其著《頌齋書畫小記》《林良評傳》《飛白考》《淳化秘閣法帖考》《蘭亭集刻帖考》等,皆為業界稱道。

容庚得益于學術、藝術修養的滋養,在收藏界獨具盛名。1956年,他就分兩次給廣州博物館捐出自己珍藏的青銅器95件,其中一級文物9件,二級文物37件,三級文物2件,一般文物47件。據統計,容庚及家屬先后向國家多個機構捐出青銅器近200件,歷代書畫1200余件,古籍善本1萬余套冊,甲骨、金石拓片、叢帖、名人信札近千件,以及大量的著作手稿、刻本及抄本,其數量之多、質量之精,世所罕見,為國家文化集藏與積淀做出了巨大貢獻。

2021年是中國考古學誕生100周年,為了紀念對中國古文字研究做出重大貢獻的容庚先生,7月16日-10月24日,深圳博物館推出大型展覽“與古為徒:容庚的學術與時代”。

在近代中國學術轉型期為傳統學問開辟新路

晚清民國時期的中國學術,一面承襲了清代乾嘉學術的余蔭,一面因西潮涌入形成百家爭鳴、百舸爭流的壯觀景象,成為中國史上又一個學術旺盛期。在這段歷史激流中,中國的傳統文化和知識觀念都面臨著更新與挑戰。傳統金石學也面臨這樣的局面。被賦予“證經補史”之任的金石學,在經學逐漸消亡最終退出教育體制后,又該何去何從,成為當時眾多優秀學者的探索方向,容庚先生即是其中之一。

策展人、深圳博物館副研究館員李飛在接受南都記者采訪時表示,本次展覽選擇了容庚先生的學術歷程、尤其是他的學術中金石學的部分作為切入點,在展示容庚的治學特點和學術成就的同時,也讓世人了解以他為代表的中國傳統金石學在中國現代學術建立之際呈現了一種什麼的樣態,及其如何生存與發展。

據李飛介紹,容庚從金石篆刻入門,以青銅器、古文字為研究中心,依托他服務的北京大學、燕京大學、古物陳列所、故宮博物院等機構,改變了傳統金石收藏中對藏品秘不示眾或只在小圈子內流通的做法,而采用學術期刊、學會、出版社、編輯部等現代學術機構,不斷進行金石學學術資源方面的整合,再將其公布于眾,從而不斷擴大金石學的影響,推動金石學向前發展。他不僅是一位淹博的學者,更是一位近代中國學術轉型期、為傳統學問開辟新路的探索者。

展覽包括了四個單元,第一單元“家世傳承”,介紹了容庚家世及他在廣東的經歷,包括鄧爾雅等對他金石學志向方面的影響。第二單元“燕都訪古”,以容庚收藏的青銅器為線索,介紹了容庚在北京的經歷,包括就讀北大國學門、受聘燕京大學、古物陳列所、故宮博物院等。在清代中期以來朝野上下興盛的金石風氣中,容庚得以快速融入北平學術圈的核心,以金石、古文字、古器物研究為媒介,依托現代新式研究機構,如大學、學報、博物館等建制,推動金石學向前發展。第三單元“學術交游”,通過歷史照片和信札、書法等資料,介紹了容庚的學術交往,和他往來的學者群體,如羅振玉、王國維、李濟、陳寅恪、傅斯年、陳垣、郭沫若等,基本代表了當時中國人文學科領域的最高水平,和容庚有過交往的外國學者,如英國葉慈、日本濱田耕作、梅原末治等,也是當時海外漢學研究的重量級人物。第四單元“撰述成就”,通過容庚撰述手稿、編纂的圖錄等,展示了容庚的學術成就和治學特點以及當時的學術風氣。

容庚收藏的青銅器首次系統地向公眾開放

本次展覽展品來自深圳博物館、中國國家博物館、上海博物館、廣東省博物館、廣州博物館、廣東省立中山圖書館、廣州藝術博物院、東莞莞城美術館等單位共207件文物,其中一級文物8件,如欒書缶、越王劍、仲叀父簋等,二級文物14件,如齊史疑觶、子系爵等。此外還有清代陳介祺藏青銅鐘全形拓、黃士陵篆書《桃花源記》、吳大瀓篆書《陋室銘》《愛蓮說》等,不僅具有重要學術研究價值,也有很強的觀賞性和金石趣味。

據李飛介紹,本次展覽最大的亮點是容庚先生私人收藏的青銅器首次系統地、完整地向公眾開放。除了書法作品之外,深圳博物館專門從上海博物館、中國國家博物館、廣州藝術博物院等地借展一些青銅器原器,使得觀眾一方面能夠看到青銅器的原器,了解到真實的銘文是怎麼樣的,同時又能夠通過名家書法創作、全形拓本等資料進行對比,從而加深對金石學的了解。

容庚先生助手、著名古文字學家曾憲通教授在接受南都記者采訪時表示,“容庚先生從1928年收藏昜兒鼎起到1949年在嶺南獲‘十年陳侯午敦’止,中間經歷20多年。在這期間,他不但從傳世品中剔除出許多偽器,還從大批‘疑’‘偽’的器物中,挽救了不少有價值的文物資料,使他們恢復了歷史的本來面貌。”據他介紹,容庚到1949年前共收藏有商周彝器近200余件,曾先后編印出版了《頌齋吉金圖錄》《頌齋吉金續錄》等書。

曾憲通教授還提到容庚先生的代表作《商周彝器通考》,該書首次突破宋清以來金石學的模式,從器物的形制、花紋和銘文的流變作綜合的研究,把辨偽、斷代、釋文、考證提高到前所未有的水平。80多年來,這部著作盛名不衰,一直被國內外學界推崇,視之為中國古代青銅器及其銘文研究的奠基之作。

首次對容庚學術交游朋友圈進行了全面梳理

清代乾嘉以來,學者之間常以信札、筆記的方式交流研究成果,形成了專業性較強的學術評論模式,但缺乏公開的學會組織和學術期刊,極大限制了研究成果的擴散。容庚和學者們的交流方式,除了公開的學會活動和期刊論文外,亦采用傳統的私人信札,在其中交流各類信息,表達深層次的看法。和他交往的學者群體,基本代表了當時中國人文社科領域的最高水平。如王國維、顧頡剛、李濟、陳寅恪、陳垣、郭沫若、梅原末治等知名學者。

據策展人李飛透露,本次展覽的另一特色就是通過容庚先生與同時代的著名學者的往來信札原件,對其學術交游的朋友圈進行了細致的、全面的梳理,并且以直觀的形象展現在展覽當中,從而使得大家能夠走近容庚、走近容庚的朋友圈,對他治學的特點、方法有直觀的認識。

《容庚傳》作者之一、《容庚北京日記》整理者夏和順可謂容庚先生的“鐵桿粉絲”,他在觀展后對南都記者表示,容庚先生的著作手稿和友朋手札兼具史料價值、學術價值和藝術價值。“據我所見,手稿中有《頌齋翻書記》《頌齋讀書記》《頌齋鬻書約》《頌齋購書記》《毛公鼎考釋》等,《讀書記》等曾經刊行,《購書記》等則未刊。《購書記》書于一黑色硬面筆記本,首頁記有《蘇米齋蘭亭考》(清翁方綱著,購價一元),內頁未知。我很感興趣,先生有一齋名為‘五千卷金石書室’,從此記可見其藏書之一斑,同時將此記與北平日記對讀,一定很有趣。”夏和順說,“我與易新農老師寫完《容庚傳》后,就開始搜集容庚先生與友朋的來往書信。其中來信容老生前保存較完整,現藏廣東省立中山圖書館,其影印本目前經廣東省立中山圖書館副館長倪俊明、副研究員林銳等學者編輯整理,取名《容庚友朋尺牘》,即將由國家圖書館出版社出版,我也榮幸忝列整理者之列。往信則見于各地公私收藏及出版文獻資料,搜羅較為困難,故排印本《容庚來往書信集》尚無出版計劃。”

南都記者在展覽現場見到,在第二單元“燕都訪古”的展廳中央放著一尊老年容庚的半身銅像。容老緊抿著嘴唇,神情威嚴,仿佛正在陷入沉思之中。據介紹,這件銅像是由容庚外曾孫女、廣州美術學院雕塑系學生羅宇瀅創作并捐贈的。羅宇瀅雖與外曾祖父從未見面,其作品卻能準確生動地展現晚年容庚的形象特征與個人氣質。“首先,容庚先生在我心目中很特別,我很想表達出他老人家作為文化人的風骨和剛毅的一面。再者,我作為容家的后人,覺得更有責任去傳播他的精神。容庚不僅僅是容氏家族的容庚,更是社會的容庚。”

訪談

廣州市文物博物館學會原會長程存潔:

欒書缶和越王劍都是有故事的青銅器

廣州市文物博物館學會原會長、文博二級研究館員程存潔是《容庚先生商周青銅器藏品的流傳及學術價值》一文的作者。他在接受南都記者采訪時表示,在我國近代以來古銅器的私人收藏中,容庚先生的古銅器收藏是少有的有系統地完整保存的個人收藏品。與之相近時期的多數重要個人收藏,在清末到民國時期的社會動蕩中基本都已打散,其中大部分藏品已流出國門,成為歐美國家有關中國青銅器藝術收藏的主體,或者重新組合,難覓舊貌了。

容庚收藏的青銅器大多是其在北平教書時期利用空閑時間逛琉璃廠購買或在朋友圈以物易物交換而來。他利用學識對過手的青銅器進行把關,覺得合適的才入藏,還會把已研究透或無甚收藏價值的藏品拋售,憑借眼力和經營頭腦,以藏養藏。據不完全統計,先生過手的青銅器近200件,成為同時代藏家收藏青銅器的“坐標”。程存潔特別強調說,容庚最后留下來的青銅器肯定是最重要的、最具有代表性的。因為先生的收藏有他自己的標準,他不像一般藏家會關注器物漂不漂亮、賣不賣得起高價,他更看重學術價值,如果覺得有價值,品相不好的也會收。

另據程存潔介紹,欒書缶是容庚先生花錢最多、最用心,同時也最為重要的收藏。欒書缶是春秋時晉國大夫欒書祭祀祖先時盛酒的用器,自頸、肩及于上腹有錯金銘文五行四十字,蓋內鑄銘兩行十字,由左而右,字皆嵌金。錯金銘文多見于兵器,銘文往往數個字,像欒書缶這樣長篇錯金銘文,十分罕見,欒書缶同時也是傳世最早的錯金銘文銅器。《容庚北平日記》記載:“訪倪玉書,購得金字缶,價萬五千元,在余可謂豪舉,然此缶錯金,字四十,古今所未有,一旦得之,亦足傲一切矣。”幾天后,先生臨摹此器銘文,寄日本著名銅器專家梅原末治。

而容庚對越王劍的“失而復得”亦不失為一段佳話。1931年秋,先生在琉璃廠古玩店式古齋中購得一柄古劍,有鳥書錯金銘文在劍格上,兩面共有八字,其中左右各作“王戊”二字。但當時他對“王戊”二字并不十分理解,以為是秦始皇時代之物,對此劍并未真正重視。一年后此劍被另一古文字學家于省吾易去。后來容庚在日本一學者所著書中發現“戊王矛”,才明白原來古劍上“王戊”應讀為“戊王”,竟然是春秋時代的越王劍,先生因此后悔不已。1937年春,容庚先生又購得師旂鼎,于省吾見之亦甚感興趣,希望容庚能夠割愛轉讓。此時,容庚想起那柄越王劍,就說:“必歸余劍,鼎乃出。”于省吾對越王劍已愛不釋手,并視為鎮齋之物。如果歸還,自己的“雙劍簃”齋名將徒有虛名。但師旂鼎又實在誘人,再三權衡之后,于省吾還是同意交換,越王劍復歸容庚。

程存潔還透露,根據容庚向廣博捐獻青銅器的清冊,可知1956年的4月25日和6月30日,分兩次捐了古銅器藏品共計95件。當中包含元代、宋代器物各1件,漢代器物5件,未詳年代器物1件,商周器物87件,當中僅一級品就達9件之多,包括欒書缶和越王劍在內,其價值之高,世所罕見。

鏈接

吉金墨韻:看容庚舊藏銅器全形拓精品

在8月5日開幕的“容庚與東莞”系列大型專題展覽中,廣東省立中山圖書館和東莞可園博物館經過近一年的精心策劃和籌備的“吉金墨韻——容庚先生舊藏銅器全形拓片展”因學術含量較高而顯得格外亮眼。

據廣東省立中山圖書館副館長倪俊明介紹,容庚為深入研究古文字和青銅器,特別重視金石拓片的研究與收藏。1998年,容庚親屬將近千張(冊)金石拓片捐贈給省立中山圖書館,其中以各色形象逼真的全形拓最具特色,具有獨特的觀賞價值和研究價值。

全形拓是以墨拓和繪畫相結合的手法,在紙面上表現器物立體形狀的一種特殊傳拓技法。它產生于金石學興起的清代嘉道年間。容庚舊藏全形拓片,多拓制于晚清至民國,以商周至漢代的青銅器為主要傳拓對象,其中既有自藏器物的拓片,也有通過購買、交換和受贈等方式獲得的藏品,拓工精良、品類豐富,其中不乏陳介祺、周希丁、王秀仁等名家佳作。

這次展覽,策展方從容庚先生珍藏的近千幅金石拓片中精選其中60余件全形拓作品,分類釋讀拓片器物、題跋、印鑒背后的歷史信息。

廣東省立中山圖書館副研究員林銳在接受南都記者采訪時也表示,容庚一直注重青銅器及其拓片的收藏和研究。他在名著《商周彝器通考》一書中,辟有《拓墨》一章,專門論述傳拓的歷史、技法、工具、材料等,足見其對銅器拓片的重視。作為一代學術大家的藏品,自然少不了容先生本人及其眾多學界友朋的題跋,而這些題跋往往比拓片本身更精彩。

在“珠聯璧合”單元,主要是展示民國期間王雪濤、羅復堪、汪吉麟等名家在全形拓上補繪的畫作。據林銳介紹,全形拓出現之后,受傳統繪畫中的博古、清供等題材的影響,在晚清至民國期間,流行在全形拓片上補畫折枝花果等,成為一種獨特的藝術品,容庚先生曾經說過,“全形拓本之長處,在能依原器之大小,使形狀花紋展現于紙上,加以題識,補以花卉,即為一軸最佳之美術品。”

必看展品

“昜兒鼎”全形拓

據《容庚北平日記》,1928年4月28日,容庚先生陪友人游北京古玩廠肆,購得此鼎,這也是他本人收藏青銅器之始。此鼎為清代宮廷舊藏,曾著錄在清乾隆年間編纂的清宮收藏古代銅器的大型譜錄《西清古鑒》之中。

“丞不敗利厚世杯”全形拓

從唐蘭和商承祚二先生的題跋可知,1930年,容庚先生于北京琉璃廠購得此杯的一半,次年又以高價購得另一半,雖然器物仍有殘缺,但銘文已然完整:“丞不敗利厚世”。顧廷龍先生的題跋引經據典指出“厚”通“后”,而魏建功先生的題跋最具學術價值,他指出前人稱該物為“羽觴”不夠準確,應該稱之為“杯”,銘文中的“丞”字意取雙關,一通“承”,表達盛承之功用,二取長作丞意,六字銘文為吉祥語。補記又稱,在一銅鏡背面發現與之意思全同的銘文“長宜宮壽萬年”。

“成周戈”全形拓

題跋比拓片本身更有故事。從題跋可見,當時幾位金石學大家對“成周戈”的銘文持不同意見,唐蘭先生認為是“成田”,容庚先生跟董作賓先生認為是“成周”,商承祚先生則說不敢確定。

“毛公鼎”全形拓(初拓)

陳介祺拓。毛公鼎為西周晚期的重器,鼎內壁鑄有銘文,32行,近500字,是現存青銅器銘文中最長的一篇,堪稱西周青銅器中銘文之最。其內容敘事完整,記載詳實,被譽為“抵得一篇《尚書》”,是研究西周晚年政治史的重要史料。清道光末年,毛公鼎在陜西省岐山縣被發現,第一位主人是陳介祺。陳氏把鼎內的銘文精拓出來,供給一班專門研究古史、金石文字的學者參考。王國維《毛公鼎跋》曰:此鼎器小而字多,故拓墨不易,余見秦中舊拓與端氏所拓此鼎皆不佳,惟陳氏拓最精。

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/344753.html