澎湃新聞記者 陳燦杰 實習生 常澤昱 黃家樑

躺上床,盯著天花板,許婉琪沒意識到,眼淚已經不自覺打轉,她不敢哭出聲。婆婆摔傷在醫院搶救時,心電圖的光影,與那張陡然煞白的臉,不斷在腦海中閃回,那一刻,她只怕丈夫回不來,見不到自己母親最后一面。

此前2021年3月,包括許婉琪丈夫陳慶路在內的5名河南勞工,遠赴印尼務工,遭遇合同違約、護照扣押、工資克扣等多重困難。滯留工地近6個月后,五人鋌而走險,試圖偷渡至馬來西亞后曲線回國,但很快在大馬柔佛州因偷渡被捕,經由家屬奔走、律師協助,馬方最終決定不予起訴,直接啟動遣返程序。

此后,許婉琪開始了更為漫長的等待。除了婆婆的傷病,她有兩個小孩等著照料,恰逢河南暴雨,她還得抽空回老家搶收花生,泥濘中赤著小腿,或蹲或跪,一顆顆地拔,拔到手生疼,全身僵硬。“像個陀螺,不停地在轉”,可只有忙起來,她才得以從壓抑中暫時抽離。

按照預期,陳慶路1月14日乘機回國,結束3周隔離后,就能回到河南漯河老家,但他最后一次核酸檢測顯示陽性,趕在春節結束前團圓的希望再度擱置。截至發稿當天,歷經遣返名額、批次、時間幾經變動,高額機票無故取消,5名勞工中僅有魏朋杰一人回國。

在不斷攀升的債務、失去至親的落寞、或是與丈夫的爭吵、隔閡、分離中,留守在國內的勞工妻子們正備受煎熬。

勞工所在的鎳礦園施工現場。 本文圖片均為受訪者供圖

1、賭

兩聲槍響,窩在光板船里的魏朋杰徹底慌了。2021年9月18日,已近晚上10點,他在夜幕中緊忙跳船,奮力游向馬來西亞柔佛州岸邊,水深從胸口處點點褪去,臨上岸,他才驚覺頭頂站著兩個軍人。往哪跑?他蒙了,僅是往沙灘上一蹲,等人來抓。

“左死右死都是死”,上船時,他只想賭一把。

此前的3月,魏朋杰經工友介紹,到印尼做焊工。按外包公司的口頭約定,一天500塊工資,每月保底做27天,外加每月生活補貼1萬,工期半年。該項目被工友稱為“德龍三期”,主營不銹鋼一體冶煉。至于合同,則商定到印尼后與項目外包公司簽訂。

等開工,惡劣的工作環境讓他“直接絕望了”,天氣暴曬,洗澡水是從土坑里抽的,透著一股臭味。更難忍的是,做工時想抽支煙,手頭的活兒也不能停,否則,帶班工頭隨時拍照,作為怠工證據,扣數百塊工資。

“人又不是機器!”魏朋杰說,廠區氛圍壓抑,他有個工友和帶班鬧矛盾,拿圓珠筆插了對方肚子,被群毆后用開水澆手。廠區外,保安持槍把守,還有不少“缺胳膊少腿”的勞工滯留。

“(魏朋杰)去沒幾天就感覺自己被騙了。”張婭杰說,她的丈夫魏朋杰初到印尼,有時也會聊工作的事,但他不想讓家人擔心,答應堅持做完。她也勸他忍著,反正只有半年。當時,張婭杰剛進江蘇一家電子廠上班,患有心臟病的她則忍受著夜班“嚶嗡”的聲響,總是心慌、失眠,她特意買了助眠保健品,花了一段時間才慢慢適應。她和公婆還一直住著河南焦作農村的老屋,她想打工拼出個縣城房子的“首付”,將來可以留給孩子。

臨周末,魏朋杰會提前讓妻子把倆兒子聚一塊兒,再到工地附近的信號塔下開視頻。3歲的小兒子還不懂事,8歲的大兒子則會問他啥時回家,他只說快了快了,“10天半個月一直這樣拖。”

魏朋杰與2個兒子的合影

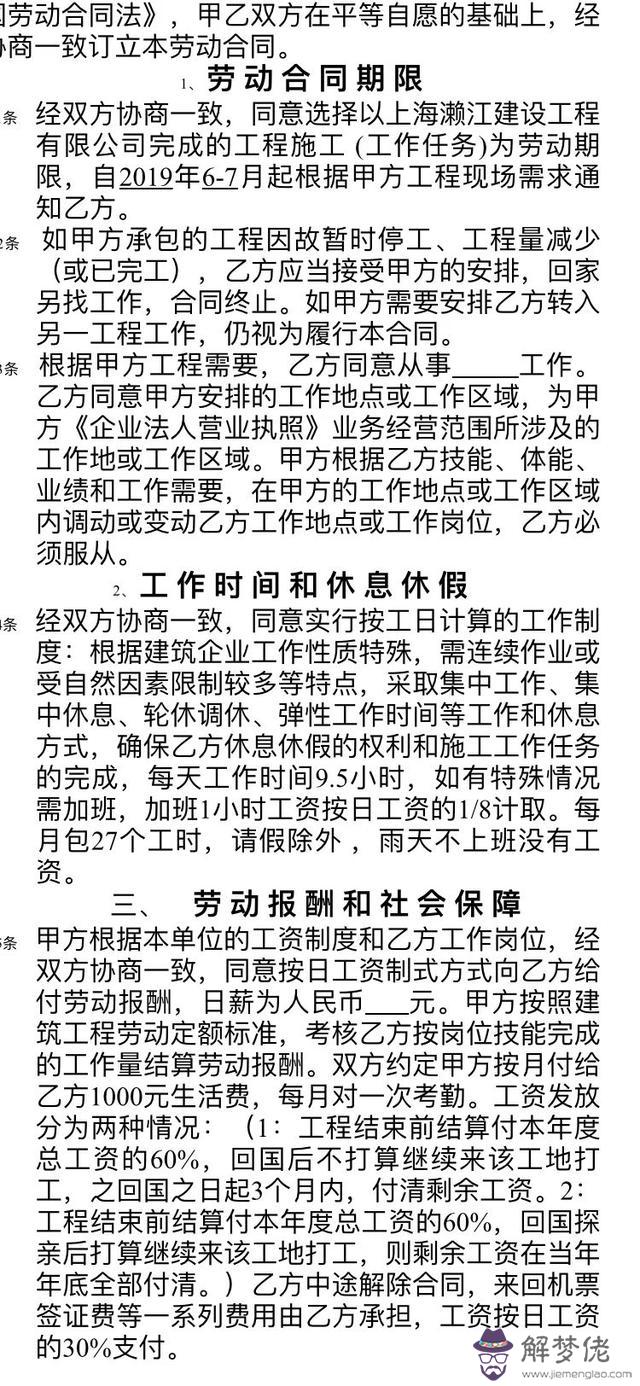

到去年6月中旬,他和另外四個河南工友收到合同:工時延長,補貼驟減至一千:工期不定,短期內無法回國的話,要到其他工地干活。在魏朋杰眼中,這就是賣身契。5名工友與家屬協商后,一致未簽,要求辭職回國。但老板表示,每人交75000元才給安排。

5名勞工收到的工程勞務合同書

許婉琪回憶,原先報喜不報憂的丈夫陳慶路,聽到這個數額,突然情緒爆發,哭著說出自己的遭遇,讓她轉告他父親去借錢。當時許婉琪在縣城一家兒童攝影館做助理,每月兩千多的工資,扣掉兩個小孩零零散散的生活費,一年下來基本“沒有落錢了”。

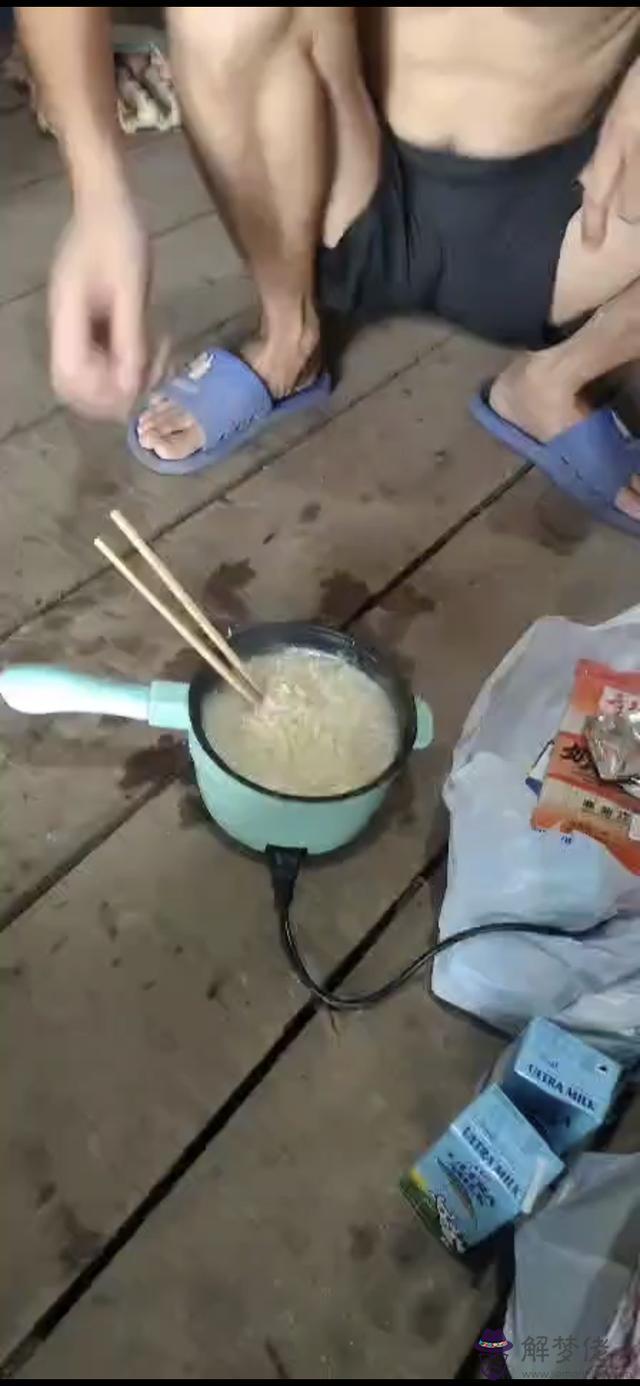

家屬籌錢期間,另一位2期工程老板聲稱回國只要5萬,連夜包車將5人拉至300公里外的肯達里工區。5人交了錢,忍受著老鼠肆虐的宿舍、吃了2個月泡面,幾乎吃吐。

5名勞工公用一個小鍋煮泡面吃

5名勞工在二期工地住的宿舍

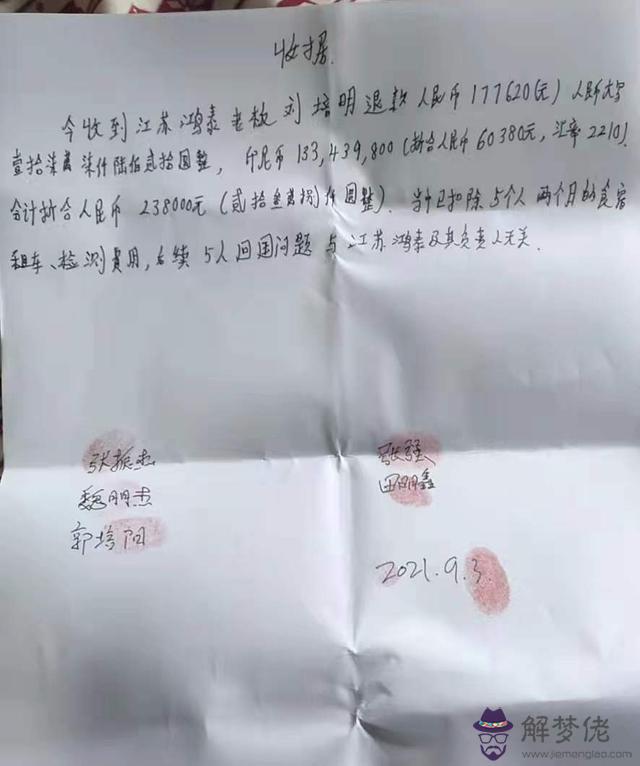

眼見交了25萬依舊回國未果,王蘭不斷向中國駐印尼大使館投訴,并找媒體爆料,要回了23.8萬,但丈夫張強并未領情,他怕在當地遭到報復,“他就覺得我管得有點多。” 王蘭覺得,5人臨偷渡階段都非常敏感,隨便問個話,“都覺得你是在套取他的信息,你會不會出賣他們”。

魏朋杰也坦言,伴隨壓力增加,他對妻子的態度有時很“惡劣”。為著回家、乃至種種開銷,他和妻子不知在微信吵了多少次,有時吵急眼了,他會帶些難看的字眼,連著互相刪好友、拉黑、冷戰,而張婭杰只能打給他的工友幫忙傳話。

張婭杰說,丈夫提過偷渡,說能省點錢,被她一口回絕,“我說你想過孩子嗎?”她讓他走正常程序,后續花多少錢,她都想辦法湊,他也答應了。

可因護照始終被外包公司扣押著,他們最終選擇了偷渡至馬來西亞再乘機回國。蛇頭是2期工區周邊一家餐館的老板娘,偷渡費每人13000元。按照魏朋杰預期,登陸馬來西亞后,穿過岸上的廣闊森林,再幸運一點,他能在幾小時山路中避開馬來虎、云豹,找到接應蛇頭,再給即將生日的母親打個電話,說自己很快回家。

可5人在登陸馬來西亞后,多是原地蹲下,有人沖進林中,仍被抓了回來。前往警局路上,他們都不說話,魏朋杰能感覺到,大家心里似乎都在埋怨著什麼,大概就是:“這下去球了(完了)。”

2、離

王蘭回憶,張強偷渡前一晚,打來電話,讓小女兒接聽,說自己這次沒掙著錢,沒法給她買她要的那張公主床了。

想多掙點,是他們出國時最簡單的念頭。

2020年疫情封村,陳慶路基本待在老家河南漯河種地。去年3月,村里解封,他想去迪拜打工,無奈航班又因疫情停飛,他轉而去了印尼。

“勸也勸不下”,許婉琪說,當時縣城一所不錯的小學恰好招生,她小孩想讀的話,得在那兒有房,夫妻倆為了湊首付,負債13萬。陳慶路想過,等從印尼回來,就把這筆賬給清了。

魏朋杰說,疫情爆發后,國內工期不穩定,活少,他也沒聽妻子的話,執意去了印尼——家里開銷緊張。

而當他們出海時,別離、養家的辛酸,同樣落在她們身上。

自從丈夫情緒爆發,許婉琪每天都要給他消息,聊兒子,聊家里裝修進度,試圖調動他的情緒,只有收到丈夫回復,她才能安心入睡。丈夫被捕之后,她不知打了多少電話,發了多少微信,卻沒等到回復。她不知道,他的手機已墜入海中。

她后來在王蘭創建的印尼失聯勞工家屬群看到一張報道截圖,是馬媒《星洲日報》刊登的5人偷渡被警方逮捕的照片。她一下沒認出丈夫來,照片有些糊,且與5人一同被捕的,還有10個印尼籍偷渡者。她把截圖給自己兩個小孩傳閱,說玩個游戲,爸爸在玩躲貓貓,看誰能在人群里找到他,“他們一下子就認出來了。”

馬來西亞《星洲日報》有關5人被警方逮捕的照片

那時,因兩個小孩接連感冒、發燒,加上婆婆的傷病,許婉琪只能選擇辭職,每天在醫院、學校、家三點一線跑著。一早起來,掐著時間給小孩領吊瓶,給婆婆送飯、清理排泄物,接小孩放學,再回醫院……晚上獨自開著電瓶車回家,她只覺恍惚,“闖紅燈我都不知道。”

張婭杰與丈夫失聯后的第三天就坐上了辭職回家的高鐵。路上,她也在群里看到了那張照片,“也不顧及(旁邊)有人沒人,我的眼淚就下來了”,至少丈夫還活著,且不是落在蛇頭手里,她趕忙給公婆打電話報了個平安。那天恰好是中秋節,也是婆婆生日,但家里都沒有慶生。

與二人相比,王蘭的生活本來自如一些,她的工作能兼顧帶娃。2014年生下女兒后,她辦起晚托班,苦心經營,陸續收了80多個學生,每晚開車送學生回家。她從來不愿輕易放棄經濟獨立的可能,2017年生完二胎后,事業停滯,她舉債加盟教培機構,從頭做起。

雖然丈夫張強常和她說,就算日薪只是多20塊,他也愿意換一個地方打工。對他這次倉促前往印尼,王蘭心里明白:丈夫覺得她的補習班做得還行,他卻幫不上忙,加上他一些朋友又愛說些男人賺不到錢的風涼話,刺激了他。

“他選擇去的話,我尊重他的決定。”王蘭說,張強收拾行李離開的那個早上,她躺床上裝著沒醒,他一開房門,她就閉眼,她知道攔也攔不住。她記得,臨走前張強對她說了一句:“我以為你沒醒呢。”她回,“我不想醒。”

王蘭一家合影

3、執

盡管王蘭對張強出海表現“淡然”,但在他被捕后,她一直有個執念,只要自己不斷付出,他肯定能第一個回家。

去年9月19日凌晨,她收到丈夫被捕后發來的短信,“擔心是有,恐慌沒有,我會做起(事)來”,她開始打12308(外交部全球領事保護與服務應急熱線)、報警、給張強留言。到早上八點,人完全失聯。蛇頭找過她,說再交2萬,保證安全回來。她想走正常程序,直接拒絕了。

因國內警方難以介入,又等不及12308回復,王蘭隔天緊急聯系朋友,委托馬來西亞一家尋人機構找人,收到大概位置時,她兩天沒合眼了。其間,她同時聯系著其他勞工家屬,還需要陪她奶奶做手術,大腦在就醫與尋人中來回切換。

王蘭說,確定5人被扣押在馬來西亞北干那那移民局的扣留營,暫時沒有人身危險后,她才稍感安心。

當時,馬來西亞華裔律師劉毅龍出于對出海勞工權益的關注,自發接手該案件,費用全免。王蘭半夜梳理5人在印尼的前后遭遇,并將相關報道的背景、截圖、照片一一備注,打包發送給律師。此外,她堅持給中國駐馬來西亞大使館寫郵件。

王蘭坦言,自從幫5人要回那23.8萬,受到張強指責,她心底總有顧慮,怕又“做錯”什麼,可盡管兩人關系已變得緊張,她還是怕他在外邊受罪,“我對他還是有愛的。”

2期工程老板退回23.8萬,稱剩余1.2萬抵扣為5名勞工的生活費

而更大的波折,還在后頭。

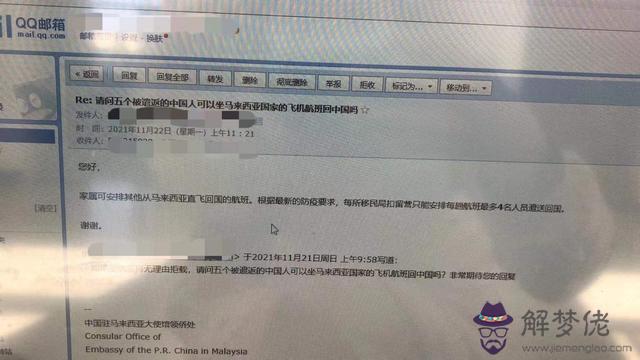

去年11月17日,王蘭通過票代搶到5張廈門航空的機票,一張28000,預定12月3日回國。票號和行程檔案發給大使館后,隔天下午收到回復:根據防疫要求,每所移民局扣留營只能安排每趟航班最多4名人員遣送回國。這一下,家屬群中免不了爭論,張婭杰說,回了4個,剩1個咋辦?他要是心里壓力太大尋短見呢?

大使館工作人員給王蘭的郵件回復,稱家屬可安排其他從馬來西亞直飛回國的航班

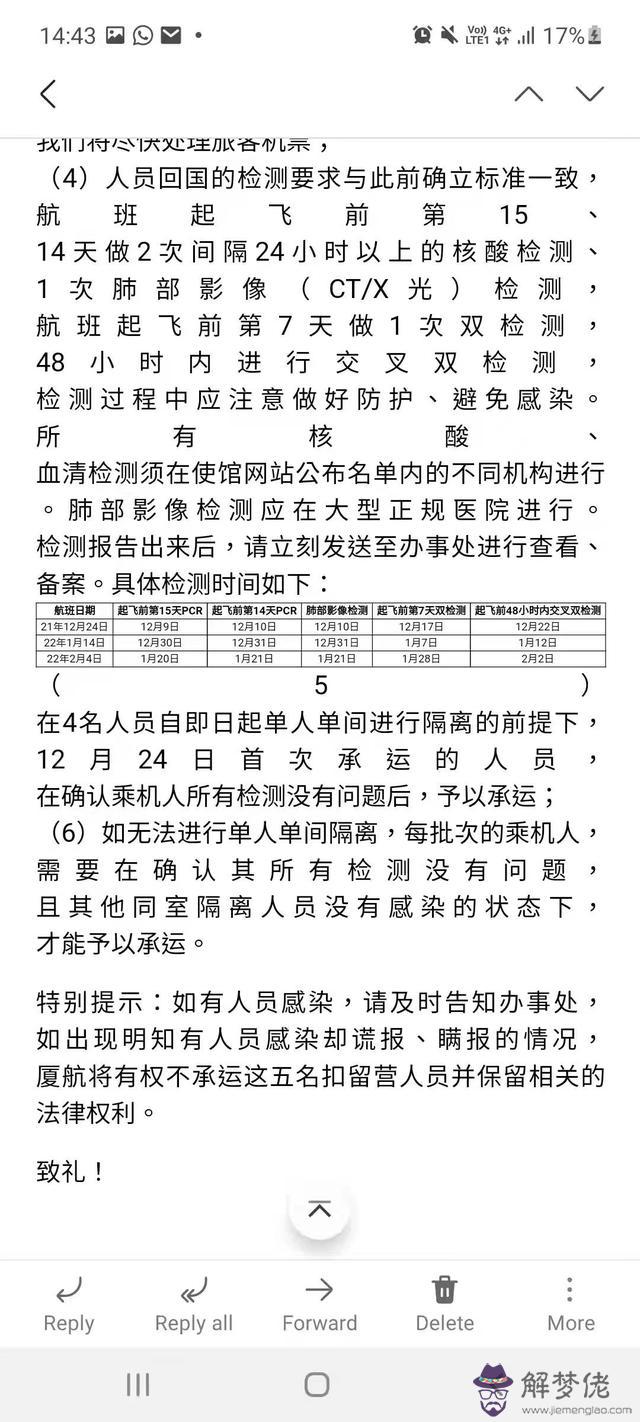

廈航11月18日發給律師劉毅龍的郵件表示,由于馬來西亞疫情及廈航總部無法接受以上5人乘機,5人可辦理全額退票。

廈航運送5名勞工的相關要求

廈航拒載后,張婭杰在網上搜了各種求助電話,悶在房間一打就是好幾小時。她夢過好幾回丈夫回家,她和平時一樣在家洗衣做飯,突然間就看到他回來,“沖過去抱著他哭,娃娃(也)在那哭。”可每一次,夢都在這里戛然而止。

張婭杰記得第一次接到丈夫在扣留營打來的電話時,他慌張而緊迫,像要趕在掛斷前問完所有問題,她也倉促答著,3分鐘不到,電話掛了,她還有好多話積在心里,“就感覺這個聲音聽一次真的好難啊。”

王蘭也沒閑著,她聯系票代搶其他航空公司的票,又求在馬來西亞的朋友去廈航吉隆坡辦事處幫忙詢問。

經中國駐馬來西亞大使館與廈航溝通,廈航最終同意運送5人。但每次登機不能超過2個,分為3個批次:2021年的12月24日、2022年1月14日、2月4日。幾乎每個人都想讓自己丈夫最早回來,還想過抓鬮,爭執不下,干脆交由律師決定。魏朋杰成了其中第一個回國的人。

魏朋杰在移民局拘留營做體檢

劉毅龍解釋,魏朋杰先回來,是因為他健康問題比較迫切。他同時表示,接手本案最大的難點,在于“使館和航司針對返華人員(5名勞工)的防疫規定一直存在差異”。例如,針對曾經確診勞工,航空公司要求對方必須在康復3個月后,才能重新根據使館指定的防疫程序返華,但他從大使館得到的訊息,是康復2周后即可啟動相關程序。以及,使館或航司也未直接解釋何謂“康復”,“要做多少檢測?什麼樣的檢測才算康復?這些都是需要我們個別向使館查詢才能得到答案的。”

得知第一個回國的不是自己,張強無法接受,與王蘭吵到不歡而散。很快,他又來道歉,她沒吭聲,只說了句,“我盡力了”,不過在夢中,她仍和張強吵著,被責怪著,醒來便難以再入眠。

確定魏朋杰第一個回來后,妻子張婭杰給他打電話,但他心里始終不放心。

魏朋杰回憶,去年12月3日航班取消那天,他一早坐牢門前等著警官叫號,等到快中午,知道沒戲了,直接往地板一躺,不想動了。

扣留營60平米不到,最多時擠了81人,“就那麼大個籠子”,他在里邊總是餓得發慌,瞪著眼看天花板,想起母親燒的西紅柿雞蛋面非常好吃,越想越餓。但他想得最多的,是搞個繩子上吊算了,“你要拿個刀一下子,真有這個勇氣敢去自殺。”不過念及家人,他又下不了決心。

“他要的答案我沒有”,張婭杰無助又忐忑,不到丈夫坐上飛機那一刻,她只能戰戰兢兢地過著。

4、抑

扣留營外,因丈夫們的集體“缺席”,她們自身的情緒也在壓抑著。

張婭杰說,與婆婆解釋魏朋杰的回國進程尤為困難,對方不理解,脾氣又急,總讓自己去催這催那,像被廈航拒載,她成天在家絮叨。自己說多了也煩,但冷靜后,還得說到對方聽懂為止。

鄰居問起丈夫的事。她搪塞幾句了事。“忍著連閨蜜在內誰也不說”,和朋友出門,被問到怎麼總是在看手機回消息,她就故作輕松,笑著不說話。

在這期間,她已被診斷為輕度抑郁。多少給她一點慰藉的,是兩個孩子。她一到家,他們就很開心,又要親又要抱。有時她正心煩,兩人還鬧的話,她真的感覺要瘋掉,“我心里邊壓得太多了”。兩個孩子都入睡后,才是真正的消停,可她又覺得,太安靜,夜變得長了,心里反而不好受。她不敢去想和他的過去,“現在就感覺你不(被)允許去回憶。”

“感覺好像天塌”,張婭杰說,心煩她就出門兜,或者在家打掃衛生,讓自己忙起來。自從丈夫被捕,她也開始喝點酒。

對許婉琪而言,雪上加霜的是謠言中傷。去年11月中旬,老家開始傳他丈夫沒回來,是因得傳染病被關了。有些人碰著她家小孩,甚至故意去問:你爸爸什麼時候回家?提及此事,她有些哽咽,她說被街坊鄰居問到丈夫的事,她的心理防線會直接崩塌,她兩個小孩其實一直不知道爸爸出事了。

“如果可以的話,誰愿意讓自己的老公出去?”許婉琪說,她滿腦子想著怎樣讓丈夫回家。有次她和小孩站在橋上,想著要是能換他瞬間回來,“哪怕我帶著小孩子從橋里面跳下去都行。”

許婉琪2015年生下大女兒后得過嚴重的產后抑郁,容易鉆牛角尖。陳慶路在印尼的很多遭遇,反倒是公婆瞞不住才告訴她的。面對丈夫回國的波折,她感覺“腦殼都要炸開了”。

其間,她婆婆因摔傷膽囊炎加劇入院手術,所幸沒有性命之虞。

婆婆怕她多想,沒敢提兒子的事,只是住院時偷偷翻著手機里的照片,自言自語叫著他的名字。有好幾次婆婆讓她回家帶小孩,實在憋不住了,才給她打電話,她又騎上電瓶車匆匆往醫院趕。

“天天都是神情恍惚的”,許婉琪想要宣泄,只能躲房間悄聲地哭。每次和丈夫打電話,她會說家里都挺好。

同許婉琪一樣,無論碰到多大變故,王蘭都不愿輕易訴說。去年10月,她的繼母因肝腹水去世,她還想著,如果張強先回來,他至少能在喪事上露一面,那她心里能有個安慰,“至少不會讓人看笑話”——按當地風俗,本該是男的領喪,現在得她來做。

王蘭同時提到,繼母的離去還給患有心臟病的父親巨大打擊。原先,他會幫自己帶下小孩,現在父親過得渾渾噩噩,早上睡覺,下午打牌,晚上喝酒。

恰逢她也遇到事業危機,伴隨“雙減”政策落地,她的教培公司直接停擺。那時她最怕朋友突然關心她,哪怕只是簡單一句問候,她都覺得自己會崩潰,她只能在心底默念,“我會熬過去的,太陽升起來就會好的。”

而家中的變化,除非已成定局,王蘭才會和丈夫提起,她清楚,和遠在他鄉的男人說這些意義不大,“何必徒增傷悲呢?”

5、盼

歷經波折,去年12月24日,魏朋杰登上了回國的飛機。

那天已經通知航班晚點了,他愣是站登機口前等著。乘務勸他去座位上等,他怕這麼一等就被撂下了。當時他穿著防護服,悶得滿頭汗,怕查體溫過不了,趕緊把帽子給摘了。臨起飛,飛機又出了故障,全員下機,他一下慌了,空姐給他發飯也吃不下,“起飛之后我才吃的飯,心里才帶勁。”

飛機一落地,他感覺“臉上都冒出了個微笑”。到賓館隔離時,魏朋杰和10歲的大兒子打視頻電話,以前兒子基本不搭理自己,這次一見面,兒子就掉淚了。魏朋杰說,和妻子打電話時,兒子常在跟前聽著,裝著不說不問,但其實“心里都知道”。

在扣留營,魏朋杰也反思過,自己總惹妻子生氣,甚至醫生都說過她的病和總生悶氣有關。

他回憶,2015年開駕校時,他“賺點錢有點飄了”,天天不著家,沒少和她吵架。她也強勢,打架打不過,臉要給他掐了,大著肚子都要拿只拖鞋追著他打。后來駕校虧損。他沒錢還,被告上法庭,她趕忙借錢在庭上把人贖了出來。“每次我出事,她都是沖到最前面。”對這段婚姻,張婭杰也后悔過。她初二輟學打工,18歲意外懷孕,知道身孕的20天后她和魏朋杰領證結婚,“其實也有落差”。和閨蜜閑聊,她也抱怨過自己咋就嫁得那麼差,“但想想這是你的命,你沒辦法。”

張婭杰說,2019年生二胎時,丈夫算成熟了些,當時他正在迪拜打工,提前回家陪產,給她做飯、洗腳、幫忙帶娃。

但二人間的關系,張婭杰也不知怎麼形容,說是親情,好像有點肉麻;說是愛情,結婚十年還談這個,又不太現實。她就想著,這次等他回家,先讓他在家補補身子,之后,日子照常:掙錢、還賬。算上他偷渡、機票、隔離等開銷,她家借了將近9萬。

“有個人回來,就有盼頭,哪怕借得再多”,因這場意外,許婉琪家里同樣負債累累,但丈夫回國前,她一直給他打氣,說拼個兩三年,總歸能把賬清了。她現在擔心疫情加重,又會封村。

許婉琪說,跟丈夫待在一起就讓她挺有安全感的。她是單親家庭,初中畢業后進廠工作了幾年,到點上下班,不愛往其他地方跑。2012年,19歲的她通過相親認識丈夫,挺合得來,很快結了婚。“我就是按部就班的人”,但婚后的獨自帶娃的壓力,加上丈夫不太往家里寄錢,她過得有些窘迫,“我口袋里面有一塊錢,就緊著這一塊錢去花。”種種負擔壓得她喘不過氣,她只覺給丈夫生的小孩,像生了個玩具,他打工回來,“看著、抱著這個玩具挺好的”,卻不知道小孩鬧了、哭了、餓了是個什麼狀況。帶娃5個月,她想過自殺,甚至給母親寫了遺書。

隔年,她意外懷孕,候產時把丈夫叫了出去,“我疼我自己忍著就行了”。小孩子抱出來時,手術室門沒關,他看到噴了白褂子的一身血,嚇得說話都發抖,等躺在床上的她被推出來,她笑了下,安慰他不要哭。許婉琪說,應該就是那時起,丈夫才有動力去上班,知道給家里掙錢了。

“平平淡淡的這樣子就好了”,許婉琪說,除了去年,每到結婚紀念日,他在家的話,都會做上滿滿一桌子菜,要是在外邊趕不回來,也會訂一束花。

王蘭說,她曾經也憧憬著“有人與我共黃昏”的婚姻,但婚后,她很快發現張強更習慣和人出去喝酒、三更半夜回家的生活。兩人但凡為此吵架,他就外出打工,回來以后,“死循環一樣”,他繼續要玩,她還是會吵。她覺得好像跳進了一個坑里,卻沒人拉她一把。

但這次進了扣留營,張強似乎發覺了王蘭的不易,總說她在家辛苦了。等他回來,以后一定好好過。聽到這,王蘭會直接打斷,她討厭畫餅,“一路走來,餅不好吃,也沒有吃到過。”

在國內承受著種種變故的日子里,王蘭愈發覺得,自己好像一個人也可以。當初相親倉促邁入婚姻的腳步,顯然太不理智了,以前就那麼熬著,但距離變遠、時間拉長,“你會發現(問題)解決不了”,如果他回來還是沒變,她不愿再妥協,“他還想飛,那我就放了他。”

她想給自己兩個女兒樹立一個榜樣,任何時候,都不要做手心朝上(編注:意為索取)的人。補習班受到重挫后,她轉而報了個美妝班,等學成后,她想開個小店。每次去上課,下了公交車,她都會一路小跑,只覺得激動,好像真的在和時間賽跑。

“我好久沒這種感覺了,那種從頭再來的感覺。”

(為保護受訪者隱私,文中許婉琪、陳慶路為化名。澎湃新聞記者許振華對本文亦有貢獻。)

責任編輯:彭瑋

校對:丁曉

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/344148.html