2021年12月25日下午,67歲的張和平獨自坐在棋盤前,來回地移動著象棋。一場長達35年的案件之后,下棋成為他唯一的愛好,“但沒人和我玩。”

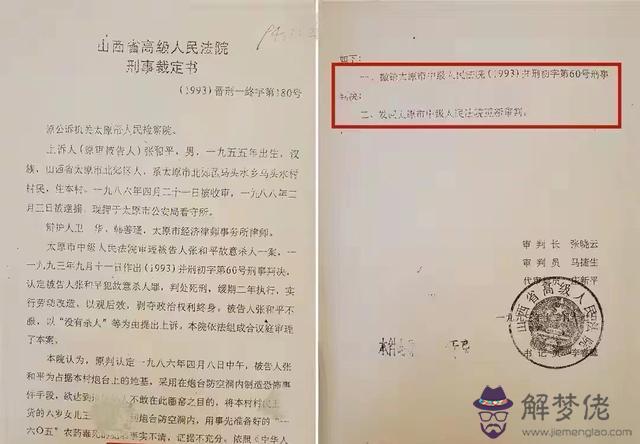

1986年4月8日,山西省太原市馬頭水村一名六歲女童遭毒害身亡,經警方調查,認定張和平有重大嫌疑。1993年9月11日,太原中院一審判處其死緩,張和平以“沒有殺人”為由提起上訴。同年12月,山西省高院認為“原判認定犯罪事實不清、證據不充分”,裁定撤銷原判,發回重審。

張和平日夜等待的重審并沒有到來,案件徹底擱置。1996年12月27日,張和平被通知取保候審。至此,他已在看守所中度過了10年零8個月。

為了擺脫“犯罪嫌疑人”的身份,張和平和家人展開長達25年的申訴“拉鋸戰”。四處遞材料,希望案件能啟動重審,多次的無功而返,讓張和平逐漸失去了信心。2018年,小兒子張鵬宇辭掉了工作,繼續代父申訴。

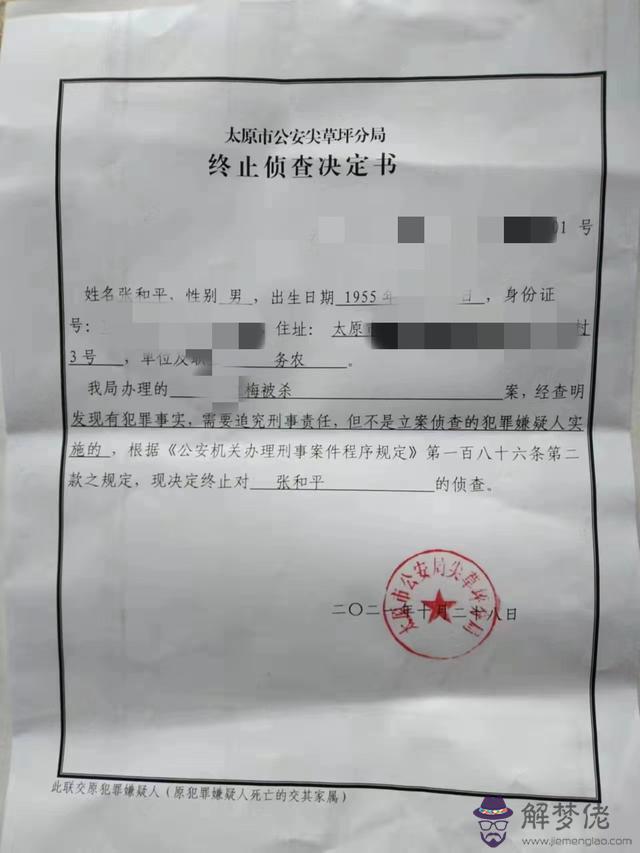

經歷3960天的羈押和25年的取保候審后,2021年10月25日,張和平收到警方下達的《終止偵查決定書》。同月,太原市中級人民法院向張和平送達《國家賠償明釋通知書》。

針對此案,新京報記者多次聯系當地警方和法院,均未獲回應。案件的3名證人中,兩人已經故去,另一人當時只有6歲,“已經記不清了”。而受害者王某梅家屬已搬離當地,不知去向。

漫長的35年過去,到底誰是真兇,依然是縈繞在人們心頭的一個疑問。

2021年12月24日,山西太原馬頭水村,張和平家。張和平獨自坐在棋盤前擺弄棋子,下棋是他唯一的愛好,但沒人陪他玩。 新京報記者 咸運禎 攝

成為嫌疑人

2021年12月24日,太原天氣陰冷,空氣中飄著細密的小雪。

馬頭水村坐落在離太原火車站足有60公里的山頂上。上山的路不好走,不間斷地轉幾十個盤山彎,才到達村口的森林防火哨站。山村里的道路多以土路、土坡為主,一些荒廢的窯洞上長滿了雜草,每戶人家緊密相鄰。

67歲的張和平身穿軍綠色的大衣和灰色的運動褲,頭上戴著鴨舌帽,看起來從容干練。但張和平說,他早已經落下了高血壓、失眠等毛病。

張和平是馬頭水村的原住村民,和當地多數人一樣,靠種植蘋果和農作物維持生計。

1978年,張和平從北京退伍回到馬頭水村后,因為身體強壯,又識些字,被選為村里的民兵連長和植樹造林組長。1980年,張和平與妻子育下一子。兩年后,小兒子也出生了。那幾年,張和平跟著父親種地,自己也承包了近十畝果園。

1986年3月,張和平計劃用攢下的錢在自家住的窯洞旁邊,修建4孔新窯洞,并陸續請工人前來打地基、拉石頭砌窯。

變故不期而至,一起命案發生在張和平家旁邊一個炮臺的防空洞內。1986年4月8日下午,同村一名6歲女童王某梅的尸體被路過的6歲村民蔡某剛發現。很快,王某梅被殺一案震驚了小山村,用當地村民的話來說,“誰會忍心殺一個小娃娃?”

案發后的第9天,時年31歲的張和平在家中被警方帶走收容審查。張和平說,那天他正在招待前來拉磚壘窯洞的工人,突然來了幾名警察,告訴他新建的窯洞占了村里的路,讓他一同去村委會處理一下。“我當時沒想那麼多,就跟著去了,上車之后,路過村委會沒有停車,我被直接帶到了北郊分局(現尖草坪區公安分局)。”張和平一雙眼睛緊盯著墻上的日歷,深吸了一口氣,努力回憶著當天的情景。

案卷顯示,案發后的幾天內,警方獲取到3份指向張和平的關鍵證言。

蔡某剛向警方稱,當天下午兩點左右,看見張和平在路上叫住王某梅,把王某梅抱入防空洞中。馬吉章村村民高某壽向警方證實,事發當天下午兩點,自己騎車路過案發地,張和平突然從防空洞中跳出來,撞到其自行車上。此外,王某梅的外婆也向警方證實稱,孫女就是張和平綁起來的。

在這個相對閉塞的小山村里,張和平的案子似乎成了一樁鐵案。即使已經過去了35年,村民們不但能清楚地記得事發的具體時間,也能把張和平的故事說個大概。而大部分村民對于張和平是殺人兇手的“事實”仍深信不疑。

2021年12月24日,山西太原馬頭水村。王某梅被害現場,曾是西炮臺的防空洞,如今被重新鋪成了路。 新京報記者 咸運禎 攝

案發時,王大爺是村里的一名村干部。他告訴新京報記者,當年案發的地點就在如今村委會往上100米的位置,曾經是西炮臺的防空洞,現在已經被鋪成了路。被害人王某梅家距事發地300米左右,而張和平與王某梅兩家相隔不到100米。

王大爺走到離張和平家40米的地方就不再靠近了。“誰也不知道到底怎麼回事,出事前他家就和村里人交往不多,如今更沒人敢招惹他們。曾經辦案的民警去世了,能證明張和平有罪或無罪的人都不在了。”王大爺指著張和平家的方向,悄聲說。

時過境遷,案發現場早已不復存在。王某梅家的老屋已無人居住,從院子外面看,院子中的樹雜亂生長,枝葉、雜草爬滿了房頂,當年舉辦喪事時張貼的對聯和外墻長在了一起,隱約能看到幾個“奠”字。

2022年1月3日,新京報記者輾轉聯系上蔡某剛。他在電話中證實,案發當天下午,他確實從西炮臺路過,從遠處看見一個同張和平身影相似的男人和王某梅在交談,也在警方走訪調查時向警察說明過。

針對“張和平將王某梅抱到防空洞中”這一證詞,蔡某剛說他已經記不清了。“案發好幾年后,還有一撥人來找我,我不知道是誰,他們也反復問過我當時的情況,我那時候還是個幾歲的小娃娃,說過什麼我記不清了。”

蔡某剛和馬頭水村的村干部均表示,當年的另外兩個證人,王某梅的外婆和高某壽早已故去,王某梅家也搬到山底下去了。蔡某剛說,他曾經聽說王某梅家后來又生了一個孩子,王某梅的母親還在世,但不知道具體的情況。

但蔡某剛和多名村民都表示,不知道王某梅家的地址,也聯系不上她的家人。

2021年12月24日,山西太原馬頭水村,每戶人家相鄰十分緊密。 新京報記者 咸運禎 攝

認罪與翻供

此后10年的漫長歲月,張和平是在看守所里度過的。

張和平被警方帶走收審近兩年后的1988年2月3日,太原市北郊區檢察院以涉嫌故意殺人正式批準逮捕張和平。

“剛開始,我每天都是蒙的。去了以后,他們就開始審訊我,問我為什麼殺人,怎麼殺的。”據張和平回憶,被帶去的當晚,北郊公安分局就對他進行了連續四天四夜的審訊,一個月后又進行了3個四天四夜、4個三天三夜的審訊,而在被超期羈押的兩年中,曾多次被長時間地反復審訊,甚至不被允許睡覺。

在被正式批捕后,幾次有罪供述,讓張和平徹底失去了自由。

張和平說,起初自己還能抗住,實在受不住了就認罪,后來又多次翻供。“農藥瓶蓋是什麼顏色的?鐵絲多長多粗?他們反復問我,我說不出來,他們就誘供、逼供,然后我承認殺人,等不逼我了,我就馬上翻供。”

在漫長的審訊期間,張和平認為自己找到了“規律”。如果一次答不對,他就再說另一個答案,他的口供通常根據公安機關的調查進展而更新、變化。“他們說發現了農藥,我就編造農藥的樣子,他們發現了鐵絲,我就說鐵絲的樣子。”

對于更多的細節,張和平稱年頭太長已經記不清了,他也不愿意過多談起看守所內的生活,他只是覺得后悔。“怪我自己沒有耐住長時間的審訊,當時我聽說對有罪人員寬大處理,就交代了‘作案’細節。”

據卷宗顯示,張和平曾多次自述作案過程,現場勘察結果及提取的相關物證與張和平供述作案時的遺留的吻合。經過張和平的幾翻幾供后,司法機關將其認定為有罪供述。

張和平在看守所內度過了7年后,1993年8月3日,太原市人民檢察院以張和平故意殺人罪向太原中院提起公訴。

起訴書顯示,檢方指控張和平的作案動機是因為建蓋新的窯洞:他為了達到占據本村炮臺上的基地,使他人不敢再要的目的,利用制造恐怖的手段,于1986年4月8日中午,趁王某梅獨自玩耍時,將其騙至炮臺的防空洞內,攜帶鐵絲和一六O五農藥等作案工具,強行將王某梅捆綁,后將農藥灌進王某梅嘴里,事發后逃離現場,王某梅經搶救無效死亡。

1993年9月11日,太原中院一審判處張和平死緩。在此案的證據鏈中,促使法庭做出有罪判決的重要一項,就是張和平的有罪供述與案發現場勘察結果相互吻合。張和平不服一審判決結果,以“沒有殺人”為由向山西省高級人民法院上訴。

張和平向法院表示,有罪供述是在長時間持續審訊和刑訊逼供下做出的,而案發當天自己未曾去過炮臺。

“1986年4月1日,妻子的奶奶去世,我一直在辦理喪事,正趕上春天耕種,這年4月比往年更忙一些。8日上午,我去了一公里以外的地上耙地,9點左右遇到了我的鄰居,休息了一會。午飯后去村支書家里商量砌窯的事。從苗圃扛著蘋果樹苗回來途中,去了鐵匠郭根基家,交談了關于打一把鏟子的事兒。隨后又去了育苗地耙土地,此時下午3點左右。”

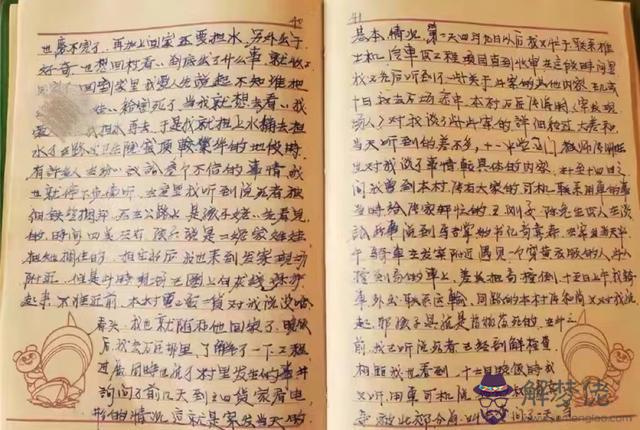

這是張和平日記中記錄的一段話。已經泛黃的日記本是張和平在看守所內書寫的。

張和平在看守所內寫的日記,記錄了在看守所中幾翻幾供的經過。 受訪者供圖

在日記本中,張和平寫滿了警方獲得認罪口供的過程。由于年代久遠,每一頁紙張都薄如蟬翼,洇開的藍色鋼筆印透過紙張滲到下一頁,字跡已經有些模糊。

對于王某梅被害一案,張和平一直堅稱自己沒有殺人動機。“起初我確實想在西炮臺建新窯洞,但這需要村里和公社領導審批同意。我后來覺得成本太高,就與同村的許國偉達成了對換土地的協議。王某梅被害的時候,我已經開始聯系工人動工了,地基都打好了。”張和平用手指敲著日記本解釋道。

此外,張和平告訴新京報記者,案發后,被害人王某梅的家屬也未曾將自己認定為“殺人兇手”。據張和平回憶,案發后第4天,曾在回家路上遇到王某梅的父親。王某梅的父親一邊叨嘮著”活著不如死了”,一邊將兩根油條塞給張和平的兩個兒子。

張和平在看守所內幾次認罪又幾次翻供后,曾多次要求警方盡快查明真相,給他一個結果。在被羈押期間,張和平每天會看些報紙,有一次正好看到一篇關于“冤案”的報道,聯想到了自己。他給自己規劃出三條路:兇手是我、兇手不是我、是我又不是我。

2021年12月27日,新京報記者致電太原市尖草坪區公安分局,希望能進一步核實、還原有關該案的細節。尖草坪區公安分局表示,不清楚張和平一案,因年代久遠,派出所此前做過變更,需要找到當時負責該案的部門予以解答。截至目前,警方尚未對此案作出回應。

沒有等來的重審

山西高院發回重審的裁定,一度讓張和平看到了轉機,但重審始終沒有到來。

張和平的姐夫和家屬為他找過多名律師,都堅持無罪辯護。

據張和平的代理律師稱,該案引起爭議的一個前提,是沒有關鍵物證和司法鑒定來證實兇殺案到底是不是張和平所為,判決書主要依靠口述定案。證人的言辭證據像一張破網,實難經得起推敲,而從現有材料看,證言證詞的細節比對和具備的可靠性留下了質疑的空間。

張和平代理律師的二審辯護詞顯示,辯護律師認為張和平沒有作案動機,而證人蔡某剛、高某壽及被害人外婆的證言作為定案證據不能成立。

張和平的辯護律師認為,事發時,證人蔡某剛年僅6歲,屬于未成年人,不具備看清事實、正確表達的能力。而最為關鍵的證人高某壽,也在辯護人實地走訪時向其表示,自己確實沒有看清,名字是公安局提出來的。

此外,辯護律師提出,被害人王某梅的外婆曾向公安機關提供兩次證詞,第一次稱是外孫女被同村鄰居“二妮子家的娃娃”捆的,第二次稱是張和平捆的,兩次證言前后不一致。

在一份太原市公安局九處技術科1987年11月14日交給北郊公安分局的材料中顯示,將王某梅被害現場提取的足跡及嫌疑人張和平的足跡樣式進行鑒定比對后,兩者足跡樣本種類不同,現場足跡小于張和平的足跡樣本。該份材料被法庭認為不能作為證據,故未當庭宣讀。

案卷中,類似的矛盾和疑點,將張和平案的整個證據鏈擊碎。同年12月,山西省高院認為“原判認定犯罪事實不清、證據不充分。”裁定撤銷原判,發回重審。

山西省高級人民法院的刑事裁定書,裁定張和平涉嫌殺人案證據不足,犯罪事實不清,發回重審。 受訪者供圖

在山西高院發回重審后,太原中院又將該案退回至太原市檢察院。太原市檢察院經審查后發回公安機關補充偵查。

張和平的案子似乎有了轉機。但此后的9年中,警方未再移送補充偵查材料。

案件徹底擱置下來。張和平仍被關押在看守所內,日夜等待的重審遲遲沒有到來。

針對此案,一名不愿透露姓名的法官告訴新京報記者,張和平在本案中出現了“幾翻幾供”的情況,關鍵在于考證其口供的真實性和翻供的原因,此類甄別工作應該在一審前完成。在案件辦理過程中,嫌疑人和家屬多年持續伸冤,說明了偵查階段存在的實際漏洞。而證人的證言為何前后不一,也需要有關部門的專業判斷和仔細審查。對于張和平提到的逼供、誘供的問題,要看現有證據是否能證實公安機關存在刑訊逼供行為。

25年漫長的申訴

張和平是突然被釋放的。

時間來到1996年12月27日,張和平被通知取保候審。至此,張和平已在看守所中度過了10年零8個月。

被取保候審的那天,是張和平夫妻倆十年來第一次見面。妻子孟培云的面容發生了變化,歲月在她身上留下的印記清晰可見,年輕時的馬尾辮變成了短發,原本白皙的皮膚被曬得黢黑,皺紋爬滿了眼角,手臂上幾處傷疤是干農活時被劃傷的。

2021年12月24日,山西太原馬頭水村,張和平家門口。夫妻二人在家門前的土路上。 新京報記者 咸運禎 攝

但家里似乎沒有變樣,沒有建好的窯洞還擺在那里,只是兩個兒子已經對他沒有太多的印象了。

孟培云回憶,自己有七八年沒有怎麼出去跟人打過交道了。自己事先不知道丈夫要回家,張和平突然出現在眼前,聽到熟悉的聲音,她的眼淚“吧嗒吧嗒”止不住地往下掉。

“他是有文化的,一塊地基怎麼值得他去殺一個6歲的小娃娃?”孟培云用勺子攪合著剛下鍋的莜面餃子,又一次紅了眼眶,她始終不相信丈夫殺了人。

據馬頭水村村干部回憶,在張和平取保候審前,被害人王某梅的父親曾上門找過他,要求不要為張和平簽字。但事到如今,證人高某壽、被害人的外婆都已經故去,事發后王某梅家也搬離了馬頭水村,至今不知去向。

取保后的張和平開始了新一輪的漫長申訴。

張和平稱,1997年至2007年期間,自己的申訴多次被駁回,他也曾多次到公安局,要求給個結果和說法。“公安局說案子是法院判的,讓我去找法院,去了法院后又說是政法委協調的,讓我找政法委,來回幾次也不知道到底誰是負責人。”

等待的日子漫長枯燥且沒有希望,張和平也想過就此算了,但一想到多年來的妻子和兒子,他將放棄的念頭一點點磨掉。

2005年,山西晚報曾發布一篇《“殺人嫌犯”帽20年摘不掉》的調查報道,詳細闡述了張和平成為殺人犯的過程。該報道中指出,在張和平案中,人證物證疑點重重,山西省人大代表也曾對此案進行監督,但張和平到底有沒有犯罪,仍未見下文。

張和平對新京報記者稱,早在2008年,當地司法部門曾向其支付20萬元救濟金,附加一份息訴罷訪協議。但他記不清具體內容了,也未曾留下過原件。

張和平的申訴過程像一場“拉鋸戰”。

2018年,63歲的張和平逐漸感覺到力不從心,心情起伏大的時候會犯高血壓,小兒子張鵬宇接過了父親的申訴“接力棒”。由于要經常去公檢法等各個司法機構,張鵬宇辭掉了司機工作,晚上在酒店接單代駕,白天就跑父親的案子。但送出去的申訴材料都一一石沉大海。

張鵬宇稱,自己曾不止一次問過父親,人到底是不是他殺的。而張和平也多次對兒子解釋 “再有矛盾,我也不會對一個小娃娃下手。”

張鵬宇開始在網絡上“伸冤”。“我在網絡上關注了一些類似的案子,看著他們經歷了一波三折,最終峰回路轉,也盼著這樣的事情能發生在我家。”

張鵬宇四處遞交材料,希望案件能啟動重審。2021年5月,據紅星新聞報道,有記者曾陪同張鵬宇一齊前往太原中級人民法院申訴,中院相關負責人在訴訟大廳接待并承諾再次核實調查此事,二十天內給出答復。

雖然二十天后張鵬宇仍未得到答復或結果,但時隔16年,案件的再次曝光給了一家人新的希望,他繼續向山西省高級人民法院提起申訴。“不知道跑過多次紀委監委、法院、檢察院,都起不到什麼作用,高院拖一段時間就推到中院,中院再把案子發回到檢察院。就這樣一直到了現在。”張鵬宇對新京報記者說。

在這段時間,張和平家也迎來了一撥又一撥的媒體采訪,他一遍又一遍地、重復地講述著他的故事。

2021年12月24日,山西太原馬頭水村,山村里的路仍多以土路、土坡為主,荒廢的窯洞長滿了雜草。 新京報記者 咸運禎 攝

被改變的一家人

張和平被羈押在看守所的日子里,妻子孟培云經歷的是另一種十年。

“中午吃上兩個饃饃,見天一擦黑,再趕快回家給孩子和老娘做飯。”孟培云用簡單的一句話描述那十年。

她沒上過學,不知道該去哪里說,更分不清檢察院、中院、高院都是什麼樣的地方。作為家里唯一的勞動力,孟培云每天凌晨四五點就背著工具到果園務農,一直忙活到天黑。

張和平案是村民們茶余飯后的談資,村民的“指指點點”也改變了一家人的生活。

1988年,張和平的兩個兒子在離家不到一百米的小學讀書,“殺人犯的兒子”逐漸代替了他們的名字。據張和平的小兒子張鵬宇回憶,兄弟二人是學校里最不討喜的存在,被同學孤立、欺負,有時候甚至會遭到老師的冷嘲熱諷。

從家到學校只有一條土路,為了不在路上遇到認識的人,張鵬宇和哥哥會繞過這條路,翻過更遠的土坡上學、回家,只要走完這條路,兄弟二人就能松一口氣。或許是因為獨特的經歷,張鵬宇兄弟二人均早早輟學。在他們的心中,本該快樂的童年生活被歧視充滿,深夜里偷偷掉淚,是他們對媽媽最深刻的印象。

如今,張鵬宇和哥哥都已經成家立業,在城里安了家。但他們的孩子也面臨著一樣的問題。“孩子經常問起爺爺的過去,我一般也不敢輕易帶著老婆孩子回老家探望。”張鵬宇說。

被釋放后的張和平被村里人當成“不能靠近的對象”,自己的生活更是一片狼藉。

2021年12月25日,山西太原馬頭水村,張和平家的舊窯洞內。張和平每晚在這里休息看電視。 新京報記者 咸運禎 攝

取保后,張和平重新撿起了果園里的農活,又買了幾輛三輪車拉煤。前幾年,張和平在舊窯洞旁蓋了兩間平房,和妻子二人居住在此。張和平坐在暖氣片旁的椅子上取暖,有時手插進兜里,有時捧著熱水杯取暖。

“67歲了,人生路走了四分之三,卻是一事無成。”張和平努力地壓制著自己的情緒,旁人很難看出他內心的真實想法。

馬頭水村現任村支書張先生表示,案發那年自己還小,2014年他從外地回鄉后,才又聽村里人提起過。

張先生告訴新京報記者,目前幾個村子合并了,管理事務比較繁重,對張和平一家的近況了解不多,只知道他和妻子仍在果園務農維持生計,他們鮮少與人交往,但一直在申訴,要賠償。

摘掉“殺人嫌犯”帽子

35年后,張和平終于等到了想要的結果。

《終止偵查決定書》下來前,張和平一直在家里等消息。張和平稱,每次案件沒有進展時,他就無法安心下來做任何事情。

2021年10月25日,張和平如往常一樣,六點半起床喂雞、打掃院子,一直忙活到中午。兒子打電話告訴他,公安終止偵查了,張和平激動得站在原地,渾身發抖。

這樣的場景,張和平在心中盼望了35年,短暫的高興和激動后,張和平的悲傷壓倒了興奮。“事發時我才三十歲,一晃已經是老頭子了。”張和平再一次地從兜里掏出一盒煙,顫顫巍巍地點上火,猛吸了一口。妻子則一直站在他身旁,勸說“少抽些煙”。

太原市公安局向張和平送達的《終止偵查決定書》。受訪者供圖

根據當地警方下達的《終止偵查決定書》顯示,在王某梅被害一案中,經查明,發現有犯罪實施,需要追究刑事責任,但不是立案偵查的犯罪嫌疑人實施的。根據《公安機關辦理刑事案件程序規定》第一百八十六條第二款規定,現終止對張和平的偵查。

針對《終止偵查決定書》的內容,新京報記者多次聯系太原市尖草坪區公安分局,一位相關人士表示,需要聯系辦案部門才能答復。但截至目前,警方并未做出回應。

刑事律師候士朝告訴新京報記者,警方下達《終止偵查決定書》,意味著張和平不再是犯罪嫌疑人的身份。而根據《關于刑事賠償案件適用法律若干問題的解釋》,解除、撤銷拘留或者逮捕措施后,雖尚未撤銷案件、做出不起訴決定或者判決無罪,但辦案機關決定對犯罪嫌疑人終止偵查,符合國家賠償法規定的終止追究刑事責任情形。因此,當事人有權對因本案被羈押造成的人身權、財產損害權等,提出合理的賠償要求。

2021年12月,張和平向太原市中級人民法院提交國家賠償申請書,要求太原市中院、檢察院以及尖草坪區公安分局支付侵犯人身自由賠償金、精神損害撫慰金合計290萬余元,并酌情支付侵犯健康權賠償金、后續治療費以及申訴合理支出合計80萬元,共計370萬元。

張和平及其家屬認為,根據《刑事訴訟法》第一百五十四條,對犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限應不得超過二個月。案件復雜、期限屆滿不能終結的案件,可以經上一級人民檢察院批準延長一個月。而尖草坪區公安分局(原北郊公安分局)對張和平超期羈押長達10年之久,嚴重剝奪了其人身自由。而長達35年的申訴,也對張和平的精神、財產造成嚴重損害。

2021年12月24日,張和平的小兒子張鵬宇向新京報記者透露,太原市中級人民法院已對張和平案作出了賠償決定,但具體情況和數額,張鵬宇未透露。

2021年12月27日,新京報記者致電太原中級人民法院副院李雄飛了解審理的進展,李雄飛稱不清楚相關進度和具體細節,并提供新聞處的聯系方式。此后,新京報記者多次致電新聞處,均未獲回復。截至發稿時,太原市中級人民法院尚未對案件進行回應。

一位不愿透露姓名的法官告訴新京報記者,由于張和平案沒有生效判決,嚴格意義上,不算是典型的冤案,但符合國家賠償類型。而其中涉及的賠償內容,應該系針對公安機關由于證據原因未移送審查起訴,及超期羈押期間失去的人身自由。

太原市中級人民法院向張和平下達的國家賠償釋明通知書。受訪者供圖

2021年12月25日下午3點,大片的烏云將陽光遮得零零散散,馬頭水村的溫度比起白天又低了些。張和平從床上拽了件衣服披在身上,一個人坐在了棋盤前,來回地移動著棋子。“我唯一的愛好是下象棋,但沒人和我玩。”

一場長達35年的案子,似乎在張和平的生活中告一段落,但卻又從未消失。到底什麼才是真相,依然是縈繞在人們心頭的一大疑問。

新京報記者 咸運禎

編輯 袁國禮

校對 柳寶慶

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/342375.html