編輯導語:近來,元宇宙成為了科技圈和資本圈大熱的話題,騰訊、字節跳動等等紛紛進入相關領域。元宇宙是什麼?元宇宙為什麼會成為媒體和投資的“風口”?本位從Facebook 的VR出發,對“元宇宙”進行了技術探討以及從邏輯和倫理的角度出發,對虛擬現實技術編織出的“元宇宙”進行分析。一起來看看吧。

行了,是時候來聊聊這個讓 Facebook 丟下臉面的東西了。

美國當地時間2021年10月28日,在一年一度的 Facebook Connect 開發者大會上,馬克·扎克伯格正式宣布,創立于 2004 年的 Facebook 正式更名為“Meta”——也就是“元宇宙(Metaverse)”的那個“元”。

靴子落下來了。不要面子的小扎,篤定要玩一把新概念給 SNS 續一波命了。

Facebook 的更名似乎對元宇宙概念來說并不是好事,它甚至是某種象征,它給了火熱近一年但至今仍然沒人能解釋清楚的元宇宙概念澆了一盆冷水。

隨著更名事件在中英文世界刷屏,除了極端的技術樂觀主義者,人們普遍對元宇宙的批判大過了期待。在微博和 Twitter 上元宇宙成了許多段子嘲諷的對象。但正如沒人能說清楚什麼是元宇宙一樣,就連批判元宇宙似乎也無的放矢。

畢竟,你似乎是永遠打不敗一個根本不存在的新東西。

先上結論,我們認為:

元宇宙=2010 年代的過時技術風口+1990 年代的復古科幻概念+08 年次貸危機般的金融創新。

一、元宇宙中無創新1. 扶不上墻的 VR去網上搜一下,你會發現不同機構畫的行業圖譜差異巨大,但他們都有一個特征:

囊括了過去 5 年吞噬了大量融資,但市場化失敗的技術。

VR 幾乎是這一特征的代表性技術,其次是去中心互聯網,其它的后面我們也會稍稍談到。

以扎克伯格為代表的“元宇宙”新貴,紛紛把 VR 視作 metaverse 的入口。盡管在演講和 PPT 中留下了“其它設備也可以接入”的后手,但有“沉浸感”這個大前提擺在前面, VR 對元宇宙的重要性,毋庸置疑。

如今提起 VR,許多人的直觀印象不外乎就是“昂貴”和“眩暈”,以及“復雜”衍生的“吃灰”。

自從 2016“VR元年”的泡沫破滅之后,整個 VR 行業馬上陷入了緩步增長茍且偷生的過冬狀態;那麼,在這種狀態下撐過五年茍活至今的主流VR產品,真能撐起畫餅大過天的“元宇宙”嗎?

答案并不樂觀。

首先要明確一點,從 VR 由熱轉冷的五年時間里,諸如“VR 眩暈”以及“VR成本高昂”的唱衰論調,都屬于典型的以訛傳訛:

之所以會有那麼多人抱怨 VR 讓自己天旋地轉,原因不外乎就是一上來接觸了粗制濫造的 VR 手機盒子、連接 VR 設備的 PC 配置不足導致畫面卡頓掉幀、用站姿而非坐姿進行體驗以及早期 VR 設備確實存在的舒適度缺陷(后文詳述);

至于硬件成本,在過去 5 年更是隨著 VR 一體機的普及不斷下跌,如今的主流 VR設備,入手價格已經和非旗艦的主流中端手機相差無幾,且無需高配 PC 也可以獨立運行,使用與沉沒成本大大降低。

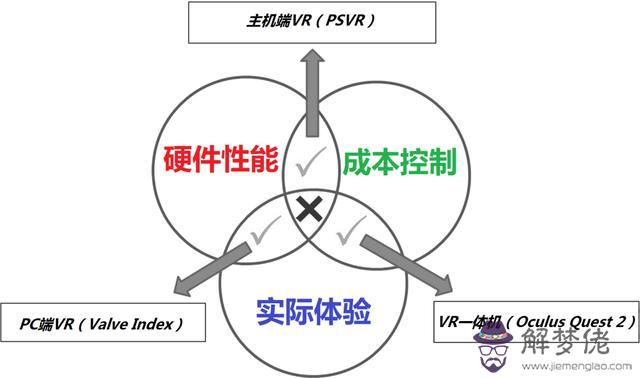

但即便如此,憑借現如今的主流 VR 硬件水平,想要勝任“元宇宙入口”的重任,依舊是力有不逮的:

想象一下,一個 500 克左右的塑料盒子緊緊箍在眼前、幾乎所有的重量都壓在顴骨上方、密不透風的盒子散發的所有熱量都被厚厚的海綿聚攏在雙眼周圍的感覺吧——無處排遣的悶熱讓人頭暈腦脹,汗水淋漓的朦朧視野更是讓所有提升分辨率的努力付諸東流。

從五年前開始,這種絲毫談不上愜意的體驗就徹底敗壞了 VR 產業的聲譽,諸如“顯示分辨率不足制約 VR 發展”以及“VR 必暈”一類以訛傳訛的論調,就此流行起來。

不僅如此,在最基本的產品設計方面,現如今的主流 VR 設備,和 5 年前的主流 VR 產品相比,基本形態幾乎可以用“原地踏步”甚至開倒車來形容:

這是 2021“元宇宙元年”的代表性 VR 設備——Facebook(現在應該叫 Meta 了)出品的 Oculus Quest 2;

這是開啟 2016“VR元年”的主流VR設備——Facebook 收購并出品的第一代消費級VR頭顯套裝,Oculus Rift。

暫且不論外接配件,單從我們能接觸到的部分來看,一個密不透風的塑料盒子+兩個環形外輪廓的無線手柄,這就是從五年前到現在,主流 VR 廠商帶給我們的一切——至于實際體驗,基本就是用遙控電視機的姿勢懸腕操作兩個鼠標,靈活度尚可,準確度需要適應,便捷性遠沒有看上去那麼自如,疲勞值倒是漲得飛快。

沒錯,2021 年的新一代產品確實包含了手勢追蹤機能,但如果這種解放雙手的操作真有那麼好用,為何還要標配兩個無線控制器?答案不言而喻。

這還遠遠不是重點,更大的問題在于,盡管連接 PC 的 VR 設備作為演示機在 2016 年成功吸引了不少投資者的目光。

但在意識到 2016 年的主流 PC 配置很難兼顧 VR 體驗的畫質與流暢度、C 端用戶想要玩得爽必須砸錢升級 PC 硬件的事實之后,相當一部分 VR 廠商放棄了 PC,選擇了除去便宜一無是處的手機 VR 盒子路線,創造出了“直接把移動平臺芯片封進 VR 外殼”的所謂“VR 一體機”——這股潮流一直延續到了今天,2021 年標榜“元宇宙入口”的主流 VR 設備,基本都是這個調調。

顯而易見,哪怕是和同時期的主流 PC 平臺相比,主流移動芯片的運算和圖形性能都不在一個量級上;然而,盡管從最基礎的畫面幀率到攸關互動體驗的空間定位性能全面劣化,憑借便宜的優勢以及賣力的宣發推動,VR 一體機依舊占據了消費端市場,成為了 VR 行業的新主流。

在這種劣幣驅逐良幣的大趨勢下,“盡快追平 2016VR 元年樹立的產品標桿”變成了這些主流 VR 廠商的最高任務;時隔五年之后,這些尚未被淘汰的 VR 一體機廠商,終于用捉襟見肘的預算和各種取舍,在一個全面縮水的硬件平臺上,勉強實現了五年前 PC 平臺 VR 設備的基礎功能:

五年前的 Oculus Rift,擁有 1080 x 1200 的單眼分辨率、90Hz 的標準屏幕刷新率外加精度不錯的 Outside-in 六自由度空間定位系統;

五年后現如今的 Oculus Quest 2,擁有 1832 x 1920 的單眼分辨率、90Hz的常規屏幕刷新率,外加只要不超出攝像頭范圍那效果就還可以的 Inside-out 六自由度空間定位系統;

與此同時,五年的時間并沒有讓 Oculus Quset 2 實現理想中的輕量化,超過 500 克的機身重量甚至比470克出頭的初代產品表現更糟;

而在瞳間距調節這種攸關舒適度的細節上,Oculus Quest 2 的表現同樣比不過五年前的初代主流VR設備,至于發熱這種只有體驗過才會叫苦不迭的頭號難題,只能說,和 Oculus Quest 2 短暫的續航時間算是絕配。

然而,即便做出了這麼多的取舍,最終成功實現“成本控制”單一目標的主流 VR 一體機,依舊遠遠算不上能讓業界滿意的硬件平臺——舉個最直接的例子,對于那些不得不轉投 VR 一體機的內容開發者來說,他們不得不降低自己作品的視覺效果甚至壓縮刪減內容來滿足這個瘸腿平臺的性能需求。

最終,這種削足適履的局面,導致了兩個十足黑色幽默的結果:

一方面,盡管收買過不止一家內容團隊砸下過大筆資金,時至今日,Oculus Quest 2真正有資格做為招牌吹噓一下的VR游戲,只有《Beat Saber》一款而已;

為了彰顯自家 VR 平臺前景遠大,Facebook 甚至還收買了一批經典但上市至少也有十年的游戲IP,計劃用不止一份 VR 冷飯壯大聲勢——Meta “元宇宙”的始發平臺要靠這種陳年把戲來撐場面,真不知是可笑還是可悲。

另一方面,即便憑借低廉的價格吸引了一批萌新,但作為 VR 一體機,Oculus Quest 2 孱弱的性能外加并不豐厚的游戲陣容,并沒有讓熱度維持在理想的高度上——最終,玩家手中的 Oculus Quest 2 要麼吃灰遇冷,要麼就是被用戶徹底拋棄“移動VR”的無用噱頭,連上 PC 去玩 SteamVR 的游戲。

兜兜轉轉繞了一大圈,最后還是回到了五年前的起點,也算是一種輪回。

總之,整整重復造了 5 年輪子,且 5 年后的主流輪子,還真不一定比 5 年前的主流輪子更出色更好用,這就是承載“元宇宙”入口重任的 VR 產業面臨的現狀——而對于“元宇宙”來說,這還遠遠不是麻煩的全部。

2. 掩耳盜鈴的去中心互聯網五年的發展換來寥寥無幾的迭代進步,作為獨立終端,VR 一體機顯然跟不上“元宇宙”新貴們的畫餅力度;為了避免作繭自縛的歧路技術拖自己野心的后腿,新貴們高調打出了“分布式”的底牌,仿佛只要把“元宇宙”化整為零,一切麻煩都可以自動解決。

由于區塊鏈技術和加密數字貨幣市場的火熱,去中心網絡幾乎成為元宇宙行業圖譜中第二重要的一項應用。當然還有一個原因是,如今已更名為 meta 的 Facebook 公司曾在 2019 年宣布了其去中心數字加密貨幣項目 Libra。這是世界上第一個如此大規模的商業公司在數字加密貨幣領域的嘗試。

與去中心的加密數字貨幣不同,去中心互聯網給了人們另一個許諾:用戶將獲得對自己網絡行為和財產的完全控制權,我們每個人都將擁有真正屬于自己而非被算法、平臺和資本操控的互聯網世界。

哦,聽上去真是太棒了。

幻想類作品當中有個叫 Phlebotinum 的概念,簡單來說就是不管邏輯原理,遇上問題找它就能通通解決——《沙丘》的美瑯脂(香料)和《星球大戰》的原力都是這種東西。那麼,這種虛構作品里的便宜事,在真實世界當中能不能成立呢?

很遺憾,2021 雖然是個充滿魔幻色彩的年份,但它的基調依舊是冷冰冰的現實:去中心化的加密數字貨幣短期內也許不會死,但擺脫傳統資本+主權控制的去中心化互聯網短期內也實現不了。

比特幣網絡從 2008 年開始,已經穩定運行了13年。盡管有許多主權國家先后嘗試過摧毀比特幣網絡,但從未成功。

然而這種分布式金融網絡的成功,基于金融應用本身對網絡資源的低消耗。眾所周知,用最最簡化的邏輯來描述:去中心意味著冗余,冗余意味著成倍的消耗資源和成本,而成倍的成本意味著對資本更大的依賴而不是更少。

說的詳細一點,目前,普通的,可民用的非金融性分布式網絡分為兩個路徑,一部分是純粹的分布式網絡,比如 ZeroNet、I2P 和 IPFS 等。這種模式下,構建一個網絡應用的全部技術都需要分布式,包括存儲、計算與傳輸。在另一種模式下,比如使用以太坊構建的一系列 Web 應用,這些應用僅對關鍵技術進行分布式以試圖解決一些中心化網絡的問題。

ZeroNet 是一個 2015 年上線的泛用型去中心網絡,它能夠實現去中心的微博、Youtube 和 Facebook,

但時至今日,甚至沒有什麼人樂意用它搞黃色

這兩種模式分別面臨兩種不同的發展困境,我們先來否定第二種,第二種的本質就是掩耳盜鈴。

在中國 Web 3 圈有一個非常惡毒的魯棒性測試,就是一個 Web 3 應用不管吹的多麼天花亂墜,唯一檢測它是否靠譜的方法,就是把它舉報到網信辦,看看它是否會因為涉黃涉政被封掉。

在這種測試,或類似的監管情況下,第二種模式是不堪一擊的。

因為傳統主權國家和商業機構對互聯網應用的控制,遍及互聯網技術的每一個鏈條。除非你將應用的構建、數據的存儲、云計算、分發以及用戶的每日觸達的每個環節都分布式,那麼你的分布式應用就沒有任何意義。

比如使用以太坊似乎可以逃避主權國家關于支付和金融監管的各項規定,但是上如果你的交易量足夠大,你的域名、服務器等非中心化的部分就會被查封,你的公司實體就會被關閉,你自身甚至會因為違反證監會或 SEC 的相關規則而鋃鐺入獄。

以上例子并不針對中國,在美國和任何監管完備的國家同樣適用。

相比之下,第一種似乎更能實現分布式網絡本來的訴求——創造真正由每個用戶個體自己所控制的互聯網。

然而,這種模式的難點是,既然它完全被用戶所控制,意味著它完全依賴用戶的資源來構建,因此易用性極低。

我們以微博為例,知乎上曾有人推算微博在 2011 年全年生產的數據為 370T(知乎問題:新浪微博每天幾億用戶產生上萬G信息是怎麼儲存的?),這一數字在進入視頻時代之后有爆炸性增長,但我沒能找到更新的數字,因此我們就以 2011 年的數字來計算。

盡管看起來這個數字對于一家互聯網企業來說并不算大,但對于普通用戶來說仍是一個天文數字。

如果我們要以純粹分布式的技術構建一個微博,這意味著我們需要在用戶端存儲這 370T 的數據。并且是以復數的形式存儲,因為我們不能保證用戶是實時在線的。

為了保證這 370T 的數據隨時可被任何地理位置、任何時區的用戶訪問,每條數據可能要至少在 100 個 用戶那里被存儲,因為與 24 小時高質量在線的中心化數據中心不同,用戶可能隨時離線。這意味著,即便這份數據被 100 個用戶存儲,任何一個時間點可訪問到的數據源可能也只有其中的 10 個。

那麼,存儲需求會迅速膨脹到 100 倍,也就是 37000T。

考慮到根本不可能有普通用戶會貢獻出 370T 的存儲空間,因此實際的情況是每份完整數據,大概需要被存儲在 740 個愿意貢獻出 512G 空間的用戶那里。這意味著想要穩健的以分布式存儲這一年份的微博數據(100 倍容錯),需要至少 74,000 十分慷慨的做種用戶。

而實際上,這還只考慮了存儲的問題。還記得經典版微博遇到的最大困境是什麼嘛?是明星出軌時的擴容問題,也就是帶寬與計算性能問題。

由于目前主流的民用寬帶均為不對等帶寬,實際上 74,000 個普通用戶所提供的上傳帶寬,根本不可能滿足微博用戶日常的瀏覽需求,也就是說這些數據雖然被安全的存儲了,卻不能被實時預覽。體現在用戶體驗上,就是這個分布式微博的“卡頓”和“炸”將成為日常。

事實上,分布式的微博一直存在于上文舉例的 ZeroNet、I2P 和 IPFS 中。但由于易用性問題,即便是在 Tumblr 掃黃和川普卸任時引發的百萬人卸載 Twitter 這種大規模的“數字遷徙”中,普通用戶也絕不會選擇這些易用性差但“真正屬于自己”的互聯網應用。

他們只會從一個中心化的坑,跳進另一個中心化的坑。

因為實踐證明,互聯網應用的易用性才是互聯網普及的真正原因,如果互聯網為了某種哲學或意識形態上的執著而降低易用性,那麼大多數人的選擇只會是“不用”。

回到去中心互聯網與元宇宙的關系上,去中心互聯網自己所遇到的這些問題,在元宇宙中可以被解決嗎?

不可以。

甚至恰恰相反,元宇宙中精致的模型,海量的數據和龐大的計算量都會要求更加集中化成本更低的云形態,這一點與 Web 3 所能解決的完全相反。

推出的 Libra 在經歷了幾次白皮書修改和更名后,至今也處于難產狀態。與它的 VR 業務一樣,屬于“你做的很好,但不要算進估值哦”的業務。

3. 元宇宙是找不到出路的技術合集元宇宙技術之坑,何止是 VR 與分布式網絡。

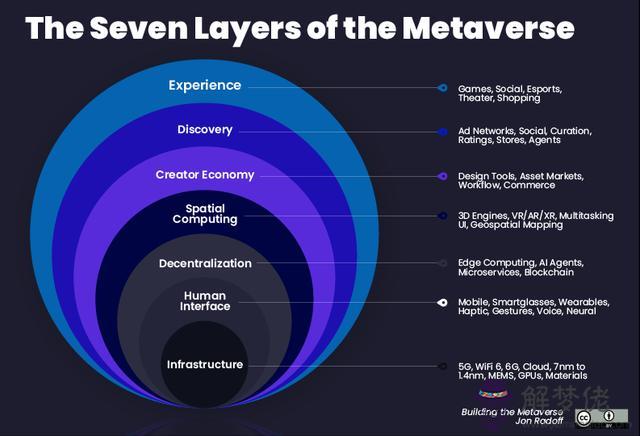

要估測這個坑究竟有多深,首先,我們要找一張元宇宙行業圖譜出來,看看除了上文提到的兩個節點之外,還有哪些技術被包進了元宇宙概念里。

因為各家差異較大,直接從 Google 搜索選取了第一張的結果

除了 VR 和分布式網絡這兩個產品形態最明確,槽點也最詳細的概念技術之外,在目前的元宇宙技術圖譜上,其它相對沒那麼清晰的技術和概念節點,基本可以分為兩個類型:其一是類似 Phlebotinum 的畫餅,其二是根本不能自洽的忽悠。

首先是 Phlebotinum 類。正如前文介紹,這個概念基本可以理解為“萬金油”,也就是不必糾結細節,一經啟用立刻解決一切麻煩的技術玄學——除了前面提過的分布式網絡,“元宇宙”技術圖譜上的 Phlebotinum 節點,還包括這些:

“有 AR 就好了,AR 好了,元宇宙就好了”;“有 5G 就好了,5G 好了,元宇宙就好了”;“有物聯網就好了,物聯網好了,元宇宙就好了”。一條一條來。首先是 AR,不可否認,這項技術確實是目前所有移動終端廠商的必爭之地。

在過去的五年當中,不管是 iOS 還是 Android,全球所有能夠影響市場的手機廠商,都在這個領域投入了大量資源進行布局,不僅僅是開發套件和應用環境,產品原型同樣屢見不鮮——然而,時至今日,真正投放市場且產生過實際影響力的穿戴式民用 AR 設備有多少?

答案是 0。

直到今天,提起穿戴式 AR 設備,大多數人的第一印象依舊是起步崩殂的 Google Glass,偶爾還能想起掛羊頭賣狗肉結果淪為笑柄的 Snapchat Spectacles,真正能夠被 C 端用戶——哪怕僅僅是小眾市場——接受的穿戴式 AR 設備到底應該是什麼模樣,誰都不清楚。

唯一可以確認的是,過去不止五年的時間里,“蘋果即將推出 AR 眼鏡”屬于年年必有年年落空的謠言,“所有廠商都在等待蘋果打響第一槍”同樣是心照不宣的傳說,至于什麼時候落地,大概是“下次一定”吧。

而這種落空是必然的,因為如果你打開幾年前吹 AR 的報告看一下,那里面的行業圖譜會涉及不止一個現階段消費技術領域難以突破的關鍵節點。

這些技術的演進,可能會以 10 年為單位緩慢進步,而按照產業樹的演進思路,那些基礎技術即便是有了突破,也會在幾十年后才會影響到元宇宙。

然后是 5G。相比于畫餅多年的 AR,5G 的落地效率明顯要高得多,但時至今日,在 C 端市場 5G 網絡究竟能有什麼價值,爭議依舊沒有停止——“5G 拯救 VR 行業”乃至“5G 開啟 AR 時代”的論調之所以會甚囂塵上,顯而易見,這些屬于未來的愿景最適合用 Phlebotinum 買單。

但必須指出,暫且不提八字還沒一撇的穿戴式 AR 設備,即便已經實現了理想中的 5G 網絡覆蓋率,現階段的 VR 終端能有多大進步,依舊存疑——就在今年年初,Google 宣布關閉 Stadia 第一方內容工作室,曾經被創投圈寄予厚望、認為有潛力開啟“云游戲”新時代的 Google Stadia,淪落為平臺方自己都不看好前途的第三方線上商店。

和之前的消費級 AR 眼鏡一樣,Google的努力再次淺嘗輒止,至于下一位寄希望于云端的選手能不能用 5G 和 AR 以及 VR 在“元宇宙”創造奇跡,不妨拭目以待。

最后讓我們看看物聯網。

和元宇宙已知的 Phlebotinum 畫餅相比,物聯網在這個技術圖譜上的形象幾乎是最模糊的,翻來覆去就是“虛實共生”“鏈接萬物”之類的片兒湯話,但問題在于,以“元宇宙”新貴的標準來看,將現實世界屏蔽在外營造出的沉浸式體驗,才是元宇宙的“meta”真正的價值所在。

所以說,強調“現實連接”的物聯網,對于強調數字化沉浸的“元宇宙”來說,又有什麼意義呢?

目前最符合邏輯的答案,恐怕得等到“元宇宙”的疆域擴展到 AR 領域才能揭曉——這樣一來,等于是又回到了最開始的“AR 好了,元宇宙就好了”,又輪到 Phlebotinum 買單了。

除了這些乍看前途無量實則凈是空談的 Phlebotinum 技術節點,在現階段的“元宇宙”藍圖上,不符合邏輯甚至自相矛盾的愿景絲毫不鮮見,例如沉浸:一方面,沉浸感是元宇宙的核心價值所在,另一方面,達到預期的沉浸感,導致沉迷怎麼辦?

時至 2021 年,對互聯網沉迷,或者互聯網對我們生活“包裹”的反抗與管制已經不再是中國的特色。在西方社會關于降低屏幕時間、降低社交產品成癮性和對數字公司免費產品征收額外稅費的討論,并不比中國家長要去關停游戲的呼聲低。

不允許沉迷,所以要降低沉浸感?那還要元宇宙干什麼,互聯網不香嗎?

不允許縮水沉浸感,所以放松對沉迷的監管?那按照“元宇宙”新貴的邏輯,某位國產科幻大戶已經寫好了咱們的未來:

“未來的虛擬世界確實是天堂,在那里面每個人確實是上帝,其美妙是任何想象都難以企及的。我只想像一下那時的現實世界。開始,現實中的人會越來越少,虛擬天堂那麼好,誰還愿意呆在苦逼的現實中,都爭相上載自己。地球漸漸變成人煙稀少的地方,最后,現實中一個人都沒有了,世界回到人類出現前的樣子,森林和植被覆蓋著一切,大群的野生動物在自由地漫游和飛翔……只是在某個大陸的某個角落,有一個深深的地下室,其中運行著一臺大電腦,電腦中生活著幾百億虛擬人類。”——《不能共存的節日》,劉慈欣

當然,肯定也有人想到了《頭號玩家》電影的結尾,用“定時斷網”的強制手段來避免沉迷——但是,既然我們投入了這麼多,最終造出的是一個極有可能讓全人類萬劫不復的數字敵托邦,干嘛不在一開始就避免這種搬起石頭砸自己的腳的鬧劇?互聯網還有現實宇宙真的不夠香嗎?

最后的最后,如果一定要挑出現階段“元宇宙”技術藍圖最大的邏輯問題,那麼顯而易見——真正的“元宇宙”,根本就不該讓Faceook這種寡頭來創造。

無論是《雪崩》還是《玩家一號》,這些為“元宇宙”新貴的愿景PPT提供了展現素材的科幻作品,都包含著一個相同的內核:

和崩潰邊緣的糟糕現實相比,流光溢彩的虛擬世界才是躲避一切苦難的歸宿;至于這片樂土的創造者,則是一群偏執到近乎魯莽、相比于盈利更重視內容素質的怪胎,再加上無數認同這些怪胎的Geek。

正是憑借這些不認錢的開拓者付出的不懈努力,門檻極低但沉浸感史無前例的Metaverse(來自《雪崩》)和綠洲(來自《玩家一號》) 才得以正式上線,進而徹底改變了整個互聯網和人類社會的形態。

那麼問題來了,如果創造“元宇宙”的不再是一群不看重利潤只重視用戶體驗的技術怪胎,最終的結果又會如何呢?

他們要“綠洲”玩家按月繳費,在每個角落設置廣告,讓用戶的隱私和言論自由成為過去式。一旦IOI接手這個游戲,那麼“綠洲”將不再是我童年的烏托邦。它會成為壟斷企業運營的反烏托邦世界,闊佬們才玩得起的主題公園。——《頭號玩家》,恩斯特·克萊恩

IOI 的原型是什麼,所有人心知肚明。結果到頭來,這些反派背后的原型托拉斯跳出來,徹底無視了技術層面的困難與短板,號稱要在現實世界中創造原本只存在于虛擬世界中的“元宇宙”——實話實說,放在 2021 這個魔幻現實主義大年,倒也不是什麼預料之外的展開。

好了,讓我們總結一下吧:

元宇宙的終端入口——主流VR產品難堪大用,主流AR設備八字沒一撇,兩條腿都是瘸的。元宇宙的網絡架構——分布式網絡撐不起這種規模的數據交換量,退而求其次放棄去中心化,等同于剝除了元宇宙的自由本質這個核心賣點。元宇宙的網絡基建——5G更適合AR主場,對VR的意義相對有限,物聯網也是一個道理。另外,云技術不是元宇宙的救世主,看看云游戲就懂。元宇宙的基本邏輯——沉浸感和沉迷互斥,目前無解。元宇宙的基本立場——目前炒作這個概念的“元宇宙”新貴,在 PPT 上呈現的產品,和他們展示理念所引用的科幻作品原型從根本上就是兩個概念。確實存在符合元宇宙開拓者身份立場的游戲公司,但他們對目前的“元宇宙”潮流沒興趣,唯一沾點邊的實際行動,就是在自家平臺上封掉了包含 NFT 和區塊鏈內容的游戲。

4. 只會比基底宇宙更差的元宇宙好了,關于“元宇宙”的技術探討,到這里先暫時告一段落;那麼,從邏輯和倫理的角度出發,由虛擬現實技術編織出的“元宇宙”,真會是比現實世界更美好的數字化應許之地嗎?

我們曾在《Metaverse: 誰要我們跑步進入環形監獄》一文中描述過這個問題。

簡單來說,與一個上帝并不存在或已經許久不發揮神跡的基底宇宙相比,存在上帝的元宇宙更令人感到可怕。

現實世界中無論是資本還是政治還是你相信的任何影響世界的神秘力量,在其發力的時候都受到熵的制約。

也就是任何限制、治理、管制,或者你不管叫它好的還是壞的強制力,都存在執行效率的問題。

比特幣之所以能在全球主要國家聯合剿殺的情況下運行這麼多年,是基于一種灰度治理平衡,即現代主權國家無論如何真的很難管控所有曾經下載過比特幣錢包的用戶。

因此,它實際上不能管控一個自然人使用比特幣,只能管控一個經濟人或法律人使用比特幣。也就是各國會不斷推出基于比特幣與法幣之間的交易監管政策,這本質是在管理自己國家的法幣而不是在監管比特幣。

現實世界中的現代社會雖然一直被法律與規則所拘束,但由于執法效率的問題我們始終處于一種灰度的治理平衡狀態。

立法者無論如何也要考慮到,并不是所有的法律和規則都能被嚴格的精確執行,這既為犯罪者帶來了僥幸心理,也為普通人留有人性的空間。

但這個灰度治理平衡,在元宇宙中是另一番景象。

在由企業或國家或任何單一組織控制的元宇宙中,“上帝”同時存在于元宇宙中和我們的基底宇宙中。這意味著,立法者與執法者將透過在基底宇宙中的“有限權利”獲得元宇宙中至高無上的絕對權利它,無論他是誰,將擁有控制一個“宇宙”物理常數與規則的能力。

以最最簡單的一則網絡禮儀來舉例。

現實世界中的法律無法規定“罵人者死刑”其實并不是因為罵人不值得死刑,而是因為以人類當今的技術,是無法實時監控到誰在罵人并進行取證的。但這件事在賽博空間里早有實現,屢次罵人者被禁言或刪號從 BBS 時代就是網絡通行規則。

但如果我們將一個人的賬號視為一個人的數字孿生, 將元宇宙視為如 Shaan Puri 所說的“元宇宙是一個活得更有價值的虛擬世界”,這是不是意味著,“屢次罵人者封號”實際是一項“罵人者死刑”的嚴酷且可執行的法律?

這樣的劇本,其實在過去已經上演過一遍——沒錯,遠在 2021“元宇宙”潮流到來之前,那些早早吞下 VR 技術果實的新貴,壟斷統治虛擬世界的野心,早已經暴露無遺。

2014年,時年 24 歲的 Palmer Luckey,接受了 20 億美元的報價(后來扎克伯格確認,成本實際為 30 億美元),將自己創立的 VR 品牌 Oculus 打包賣給了 Facebook。

考慮到這宗收購的時間點以及交易金額,從那一刻開始,一直到 2016 年,Oculus 以及背后的 Facebook,都被創投媒體普遍認為“抓住了通向未來的鑰匙”。直到 2016“VR 元年”正式到來,輿論形勢急轉直下。

整整拖延了半年的發貨,高昂到離譜的定價,直接讓 Oculus Rift 這個“VR 元年”的開啟者,變成了2016年最大的輸家;

隨后,Oculus 的創始人 Palmer Luckey 被 Facebook 掃地出門,John D. Carmack,以及 Michael Abrash,這些曾被寄予厚望用 VR 再次改變世界的計算機圖形學泰斗人物,逐漸被 Facebook 邊緣化,Oculus Rift 代表的高性能 PCVR 路線,逐漸被 Oculus Quest 系列代表的中低端廉價“移動VR”產品路線取而代之。

改變的不僅僅是硬件。在被 Facebook 收購之前,Palmer Luckey 明確表示,Oculus 的產品路線圖不能偏離“開放”和“包容”的原則,正因如此,早在 Oculus DK2 開發者套件流行的時候,就有民間 Geek 實現了“手機+移動電源+DK2 頭顯”的 DIY 模式——換句話來說,正是這種拓展性極強的開放形態,才創造出了“VR 一體機”最初的產品原型。

然而,在 Facebook 接手 Oculus 之后,開放包容的儀態蕩然無存——沿用手機產品思路創造的“VR 一體機”自然不用多提。

軟件方面,從 2016 年開始 Facebook 就給 Oculus Rift 筑起了獨占軟件的壟斷墻,即便同為必須連接 PC 的 VR 設備,即便和其它廠商的同期產品相比并無優勢,甚至連內容本身也毫無亮點,想要體驗這些雞肋獨占內容,額外的預算投入幾乎是在所難免的。

事實上,由于 Facebook 實在是做得太絕,早在 2016 年的時候,VR 玩家社區就出現了一家名叫 Revive 的組織。

旨在用技術手段打破 Facebook 的內容壟斷墻,讓其它 PCVR 玩家也能正常體驗這些徒有其表的 Oculus 平臺獨占 VR 游戲(當然游戲本身還是必須由玩家購買的,Revive 并不是破解組織)。

這種羅賓漢式的義舉得到了 VR 玩家和媒體的廣泛認同,甚至連 Oculus 的創始人 Palmer Luckey 在 2017 年被 Facebook 掃地出門之后,都對 Revive 表示了明確的支持。

但無論如何,這些明確的反對意見和行為,并沒有改變 Facebook 的 VR 產品路線。從軟件到硬件,利用壟斷封閉的產品構筑的 VR 囚籠,依舊是扎克伯格理想中的 VR 美麗新世界:

然而,事實證明,拋棄了“開放性”的沃土,單憑壟斷企業的一己之力想要主宰全人類的 VR 未來世界,顯然沒那麼容易——太遠的不提,早在 2017 年的 Oculus Connect 大會上,扎克伯格就親自站臺宣傳過自家的 VR 社交平臺,Oculus Venues:

順帶一提,這是本款 Facebook 第一方VR社交應用在官方商店的人氣,以及產品現狀:

當然,扎克伯格的 VR 社交野心鐵定不會淺嘗輒止。除了 Venues,Facebook 還推出過 Spaces 這種尬聊式VR應用,同樣是扎克伯格本扎親自站臺宣傳:

然后這款應用被噴上了天——媒體輿論紛紛表示,套著沒有下半截軀干、形似手指布偶的卡通化身,身臨其境地鉆進全景拍攝的颶風災害現場,用事不關己的輕佻語氣點評災情并把這一切錄下來發到網上炫耀,簡直徹底突破了做人的道德底線,自知理虧的扎克伯格乖乖道歉。

總之,Spaces 這款一上線就丟人現眼的 Facebook 第一方 VR 社交應用,現狀如下:

已于 2019 年 10 月 25 日下線

什麼?你說這就是元宇宙概念要拉上分布式網絡,避免落入任何單一實體控制的原因?那請你回到上兩節,去看看泥菩薩過江的 Web 3。

二、尾聲:元宇宙何以成為風口是的,經歷過了漫長的論證,我們終于來到了這一輪元宇宙浪潮的核心環節,也就是元宇宙為什麼會成為媒體和投資的“風口”。

在上文中,我們已經通過分析證明,這一輪作為風口的“元宇宙”中,所有的技術和概念都是陳舊的。

——但其實,甚至連這一輪風口的制作手法和金融操作,同樣是陳舊的。

元宇宙中的每一項技術,在過去 5 年各自的垂類媒體里都已經是陳詞濫調,我們甚至找不到一些這些技術的新“黑點”,因為他們實際上在過去5 年里毫無可以拿出來說的進步。

但當這些技術被打包成了一個名為元宇宙的新概念,就立刻成了風投、企業和媒體界的寵兒。這恰似是引發 2008 年美國金融危機的住房抵押貸款證券,本質是一堆必然暴雷的債權合集,但綁在一起就成為了 AAA 級理財產品。

一級市場投資和證券市場投資的邏輯不盡相同,風險投資的邏輯寫在它的名字里,同時承擔風險和追求回報是它的宿命。也正因如此,一級市場中的投資組合篩選才顯得尤為重要。

但“元宇宙”并不是一個清晰的賽道,它本身就是一個投資組合,投資元宇宙在某種程度上是投資機構的一種消極怠工。

元宇宙能夠獲得如此大規模的資本關注,本質上是資本對尋找真正有長期成長價值的投資標的已沒有興趣,只想把錢扔進一個穩健的理財組合里,而這個理財組合甚至不是由他們自己建立的。

反過來說,被包括在“元宇宙”行業圖譜中的技術,任何一個技術的單點突破帶來的收益都是巨大的。

如果投資機構對這些技術有信心,那完全不必將這些技術包裝為元宇宙的一環。比如在元宇宙概念技術中的多項涉及硬件的技術都與便攜性相關,那麼數碼設備便攜性的基礎障礙之一是電池。

如果人類的電池技術沒有奇點臨近式的突破,很難想象能夠真的制造出一種比智能手機在便攜與功能體驗上更平衡的設備。

按照這個邏輯,電池也是元宇宙概念技術了,難怪新能源漲得這麼瘋。

然而,之所以資本不再關注單點技術,是因為處于元宇宙行業圖譜中的這些單點技術都在過去的一段時間里被證明了具有不可逾越的應用障礙或技術缺陷。但已經投進去的錢,又不能收回來。

所以,就只能打包成光鮮亮麗的“衍生概念”賣給 new money 了。

這其中還有另外一個助推的因素,即傳統金融市場在疫情大背景下的失能。

自疫情開始不久之后,全球主要金融市場都開始出現與實體經濟背離的繁榮景象。但這一輪的繁榮有其關鍵特征,即資金迅速向公眾認為不會因疫情倒閉的頭部高科技公司集中。

這種資金抱團的現象,在某種程度上使得其它類別、其它量級的公司在二級市場上變得困難。對于傳統 VC 來說,這意味著他們的投資退出通道變得更加狹窄了——“如果我投資的企業,受到疫情影響沒能上市,或是上市價格較低怎麼辦?”

答案就是抱團。

既然二級市場中資金抱團了,那麼不如讓投資標的也抱團。

與 new money 聯手打造全新概念,并借此機會推動自己手中無緣上市也無緣市場化的陳舊項目和技術專利被 FANNG 和 BAT 溢價收購。前者退出套現,后者拉高股價,最終再由二級市場中的投資人埋單。

這一路徑,也許從 Oculus 被收購的時候開始就已經是注定的,唯一的因素是疫情加速了這一過程。

盡管本文全文以 Facebook 為例批判了元宇宙熱炒的虛火,但希望讀者能夠認清,元宇宙賽道中的資本玩家遠不止 Facebook 一個。

他們甚至不遠在大洋彼岸。

三、后話:“元”到底是個什麼既然“元宇宙”僅僅是一群互聯網新貴燃起的虛火,那麼,“元”到底是不是騙局?

在說完了本文的主要觀點之后,我們不妨從頭開始討論一下“元”(Meta)的意義與價值。

特別提示:本段附錄試圖給那些從沒玩過元游戲,或者只是簡單接觸過元游戲的讀者講講元游戲,乃至“Meta(元)”的醍醐味,為此不可避免地涉及大量劇透 。

如果您本身還有嘗試這些經典老牌元游戲的愿望,建議略過此節不讀。

好啦,讓咱們開始吧——元敘事與形而上學。

“我過去學過古典文學,‘meta’這個詞來源于希臘語,意思是‘超越’。對我而言,它象征著總有更多的東西要去構建,總有下一章的故事。”

關于“元”也就是“Meta”的定義,上周的開發者大會第一天,扎克伯格在《創始人的信》當中做出了以上說明——考慮到這個解釋基本等于“聽君一席話,如聽一席話”,咱們還是自力更生找答案吧:

首先,有請一位咱們所有人都不陌生的希臘老熟人——亞里士多德。

和一輩子輸出只靠一張嘴的蘇格拉底不同,搞學問十項全能的亞里士多德,一輩子留下的典籍數量,用“著作等身,且不止一身”來形容絲毫不為過。不難想象,面對茫茫多的學術遺產,亞里士多德的后繼者,著實為歸檔問題糾結了好久:

和古典時期的許多聰明人一樣,亞里士多德的興趣方向非常復雜,哪怕在看似相近的類別下,莫名其妙的主題也是層出不窮——例如,那些研究“身邊事物”的著作里,既有“構成事物的物質”這種看得到摸得著的議題,也有“事物是個什麼事物 ”這種純粹基于想象的“本元問題”研究——先把分類命名搞定,顯然屬于當務之急。

大約在公元前1世紀的時候,雅典逍遙學派的后繼者之一、羅德島的安德羅尼庫斯,把亞里士多德對“身邊事物”的研究,總結成了兩個分類:

其中一類,研究有形體的事物,被稱作 physics——翻譯過來,就是“物理”;

另一類,研究沒有形體的事物,被稱作 metaphysics——看,meta出現了!

順帶一提,metaphysics 的正式譯名咱們應該都不陌生,就是形而上學。

由此可見,從文化和史學的角度來看,“meta”并不是什麼誕生于信息時代的前衛概念;以形而上學為例,從古典到中世紀再到文藝復興,這門從全局角度探討“生命、宇宙以及一切”的“本質”學問,在整個西方哲學史上都占據著舉足輕重的地位:

從笛卡爾到康德,再從黑格爾到休謨,在以世紀為單位的歲月里,大批載入史冊和教科書的哲人,都在這門“meta”學術的發展史上,留下了自己思辨的痕跡。

不過,在迭代版本持續更新的同時,形而上學究竟“meta”出了什麼結論,爭議的聲音也在逐漸泛起;終于,隨著實證主義的崛起,并沒有給出“生命、宇宙以及一切”終極答案的形而上學被推下神壇——“用孤立、靜止、片面的觀點看世界”,這種咱們耳熟能詳的形而上學定義,源頭之一就是這里。

但即便如此,探究本質的“meta”并沒有被人遺忘,形而上學的影響力更是一直持續到了今天——舉個最簡單的例子:我是誰?我在哪?誰在打我?

這個吃雞玩家都不陌生的靈魂三問,和形而上學的“哲學三問”,赫然是一脈相承:我是誰?我從哪來?我到哪去?

除了這種詼諧但意外精準的戲仿之外,從20世紀中期開始,伴隨著后現代主義的崛起,“探究本質”的形而上學,在敘事學領域逐漸抬頭,一系列掛著“meta”前綴的藝術表現類型,開始出現在我們面前——元小說(Metafiction)和元電影(Metacinema)就是個中典范,元游戲(Metagame)自然也不例外。

需要說明的是,盡管正式命名于 20 世紀,但采用“元敘事”創作手段的藝術作品,歷史遠不僅僅半個世紀那麼短暫——例如說,塞萬提斯創作于 17 世紀的《堂吉訶德》,就被不少學者認為是“元小說”的原型典范之一:

“執行遺囑的兩位先生如果碰見《堂吉訶德·臺·拉·曼卻生平事跡第二部》的作者,請代我竭誠向他道歉:他寫那部荒謬絕倫的書,雖然沒有受我委托,究竟還是為了我,我到死還是覺得對他不起。”

這是咱們堂吉訶德老先生在小說末尾留下的最后一句遺言。

雖然文不甚公理不甚精,但三言兩語之間,就把《堂吉訶德》這部虛構小說、“堂吉訶德”這個虛構人物外加塞萬提斯這個真實存在的作者批判了一番,順帶手鑿開了擋在虛構與現實之間的那面不可言狀之墻,身體力行地完美解答了“在虛構的故事當中尋求真實的人腦袋是不是有問題”——把“meta”融入現代小說創作,效果就是這麼驚艷。

再考慮到《堂吉訶德》人盡皆知的詼諧幽默,顯而易見,從萌芽誕生到在近代迎來復興,從哲學領域逐漸出圈的“meta”,并不是什麼詰屈聱牙不可名狀的玄學,事實上,它的接地氣程度,遠超預期:

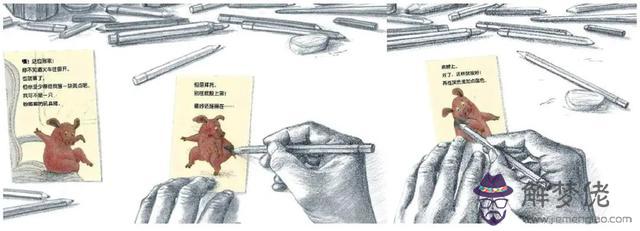

《火車上的喬安娜》,卡琳·謝爾勒

《千萬不要打開這本書》,亞當·賴豪普特&馬修·福賽思

沒錯,這些面向低齡讀者的繪本,都屬于標準的元敘事作品。

理所當然,和大部分三言兩語說不盡主題的后現代“元小說”相比,這些元敘事的童書對“meta”展開的詮釋,顯然要更加通透:

虛構和現實的界限被打破,“讀者”不再是隔岸觀景的局外人,而是越過了破碎的虛實邊界,成為了整套開放式敘事架構的參與者。

這種超越了傳統敘事體系封閉自洽邏輯的顛覆式創作手法,就是“元敘事”最基本的定義。

1. 從元敘事到元游戲元宇宙中最出挑的之所以是 VR ,與“元”這一概念在媒介中的演進是密不可分的。

元宇宙(Metaverse)這個詞最初出現在上世紀 90 年代的科幻作品《雪崩》中,而《雪崩》之所以構想出元宇宙,是因為在上世紀 90 年代開始,3D技術剛剛嶄露頭角的電子游戲,已經開始探索利用元敘事的手法打破虛擬與現實的界限。

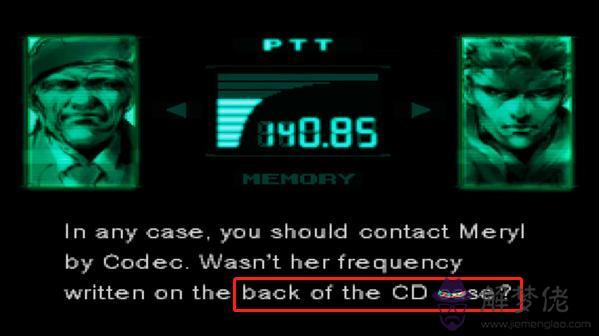

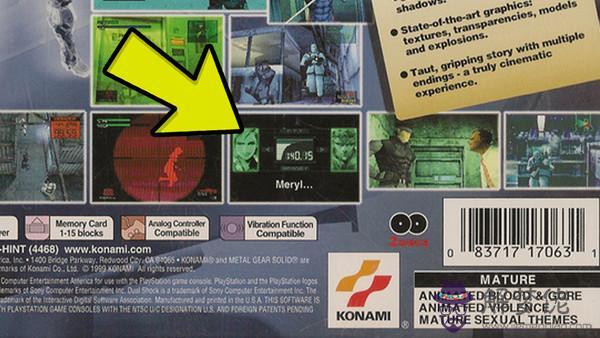

發售于 1998 年的《潛龍諜影》初代,在游戲流程初期的一場 Boss 戰結束后,情節推進到需要聯絡潛伏在敵方內部的內應人員;然而,攸關后文展開的無線電聯絡頻率,卻在這時莫名其妙地遺失了(相關 NPC 表示“忘記了”),怎麼辦?

放在常規游戲里,這種故意刁難人的橋段,免不了要讓玩家東奔西走白折騰半天,但《潛龍諜影》卻給了我們截然不同的答案:

注意紅框里的“back of the CD case”,真相是這個:

就在《潛龍諜影》的實體游戲光盤包裝盒背面,一張不起眼的游戲截圖上,攸關情節推進的無線電通訊頻率清晰可見。

盡管乍看之下,這種小技倆很容易讓人聯想到早期游戲廠商防止盜版設計的花招,但在《潛龍諜影》當中,這個橋段赫然是主線劇情的一環,個中含義可就不太一樣了:

不要誤會,我清楚我是游戲里的角色。想要把這個游戲繼續玩下去,必須在游戲外做點事才行——這個我做不到,但你可以,沒錯,就是握著手柄盯著電視機的你。

這種直接破開“第四面墻”、在傳統游戲閉環敘事邏輯上撬開天窗窺探新世界的震憾,正是23年前,《潛龍諜影》帶給我們的元游戲體驗——貨真價實的meta顛覆滋味,清晰可辨。

綜上所述,我們可以清晰地看出,邏輯層面上的“顛覆”,引申為對原有架構的“超越”,始終是“meta”概念的核心——研究現實世界的形而上學,要打破的是構筑“現實”的物理概念疆域;

研究我們創造物的元敘事,打破了小說、電影與游戲這些藝術創作的敘事邊界。藉由這些顛覆性的僭越行為,來對隱藏在“常規認知”之下的概念本質進行探索,這就是作為“元”的 meta,真正的價值所在。

當然,對于 meta 這個詞綴,其實還有更簡單的理解方法。

正如“metaphysics”指的是“形而上學”,可以理解為“超越物質的學問”“理解物質世界的學問”“物質世界之后/之上才能有的學問”,其他使用“meta”的詞匯也都是此意。

比如 metadata 就是用來描述數據的數據,如果沒有 data 本身,系統里是不需要有一個“metadata”的。

而常玩競技游戲比如 DOTA 2 的玩家也會知道有個詞叫“metahero”——這是什麼意思呢,超越英雄的英雄?字面上是這樣沒錯,實際上 metahero 指的是“版本答案”,也就是版本經過一段時間、玩家逐漸探尋出成熟戰術以后,屹立于版本頂點的那些英雄。

熟悉龍與地下城的玩家更加熟悉,“metamagic”被直接翻譯成了“超魔”,指的是改造基礎魔法形成的新魔法。我們可以很簡單地看到,meta 是一個相對概念,如果沒有物質,就不會有“形而上學”;如果沒有數據,就不會有元數據。同理,如果從沒有過“game”,那麼自然也就不會有“元游戲”。

這是為什麼呢?我們或許需要從元游戲比較經典的幾個早期作品說起。盡管《潛龍諜影》小小地運用過元游戲的手法,但是《潛龍諜影》本身不可以視作元游戲,因為它并非以這些手法作為游戲核心。

打開了很多國人玩家對元游戲認知的《ICEY》,在這方面用得就比較猛了——一個銀河城式的動作冒險,卻通過“旁白君”的存在火了起來。

旁白君不斷地提醒玩家游戲世界的虛構性(恰似《史丹利的寓言》),再點綴少量的類似“DOMO工作室”一樣的彩蛋,對于許多從未接觸過元游戲概念的玩家來說,還是蠻新鮮的。

不過《ICEY》的這些手段,其實停留在較淺的層次——或者說,還不敢對國內玩家造成太大的沖擊。在另一些把“元”手段利用得更狠的游戲中,“虛構性”直接影響了游戲本身的進程。

比如在《One Shot》中,玩家需要像《潛龍諜影》翻CD盒那樣,去探索存在在硬盤中的游戲文件。

又比如《你和她和她的戀愛》中,游戲干脆一邊玩一邊修改游戲自己的程式,導致玩家徹底無法走回頭路——呃,360 安全衛士或許成了守護玩家記憶的英雄……

而在其實不太“元”的《Undertale》中,游戲的世界觀干脆說明,玩家扮演的角色之所以那麼強大,比游戲世界中的一切存在都厲害,是因為玩家擁有“決心”——決心是什麼,是游戲的存檔和讀檔機制啊。你可以挑戰無限次對手,怎能不強?

而相比正能量的“決心”,《心跳文學部》利用的則是更加陰間的游戲機制。

這就涉及了“游戲之后”的本質問題:元游戲的設計,建立在游戲本身不同于現實世界的表現手法上;

如果沒有前人成百上千游戲作品的鋪墊,這些手法就不會定型;

如果作者不清楚游戲世界和真實世界到底有什麼區別,也就無從“元”起。

上述是“元游戲”的第一個特征,也就是“超越游戲”。元游戲是基于游戲固有的生產方式和物理形態才誕生的,是“游戲之后的游戲”,利用了“手法之后的手法”。

而元游戲的另一個特征,則是與元小說、元電影相同的“自反性”。自反性提出的問題是,游戲是一種載體,還是內容本身?游戲需要傳達的,是游戲中“真實的故事”,還是在地球上被游戲開發者做出來的,這個“真實的游戲”?

讓我們從游戲鬼才Daniel Mullins的兩款作品《Pony Island》和《Inscryption(邪惡冥刻)》談起。比起已經快10年的《史丹利的寓言》,這兩個游戲比較年輕,現在玩也還蠻新鮮。

在《Pony Island》中,玩家會被迫玩一個感覺怪怪的游戲,隨后很快就會發覺,我們要做的不是“玩”“這個”游戲,而是“改”“另一個”游戲!因為在《Pony Island》中,玩家扮演的角色是一個被迫玩游戲的人;而想要成功破關,我們必須得先把這些游戲改得“能玩”。

這與《史丹利的寓言》中,那些在設計層面上反復提醒你游戲世界“不真實”或說“不夠真實”的橋段有異曲同工之妙——他們揭露了游戲生產的思維方式,從游戲制作人的角度直接與玩家交流。而這些游戲的目的,多少是探尋游戲設計本身的道理和原則,或者吐槽游戲制作的辛酸——瞧瞧,這是不是和對應“物理學”的“形而上學”是一回事兒?

在《Inscryption(邪惡冥刻)》中,作者吸取了《Pony Island》的經驗,讓游戲的元敘事顯得更巧妙。玩家花了幾個小時玩一個卡牌游戲,結果視角一轉——哇靠,這游戲居然不是卡牌游戲?

正如在《Pony Island》玩家扮演著被迫玩游戲的人,在《Inscryption(邪惡冥刻)》中,玩家扮演的則是“被迫打牌”的人。

我們的目的不是一局一局無限打下去,而是逃出逼你打牌的人的魔爪——而游戲的表現方式,則是通過卡牌游戲-探索游戲兩種視角、兩種玩法的切換,讓玩家陷入作者的“游戲詭計”,達到“新鮮刺激”的體驗。

我們可以看到,在客觀層面上,元游戲通過挖掘、揭露、拆分“游戲”這種文藝作品本身的理念和方法,來達到交流游戲、研究游戲的目的。

而在主觀層面上,這種“自反性”,或者說“刻意在虛構的世界里揭露虛構”的動作,并非“為了反而反”,而能達成一些強化游戲本身敘事、讓游戲“更好玩”的目的。

剛才提到的《Inscryption(邪惡冥刻)》就是一個典型。很明顯,對比“一個卡牌游戲”+“另一個密室逃脫游戲”,這種“卡牌糅合密室逃脫”的玩法雖然非常規一些,但給玩家帶來的游戲體驗絕非1+1=2那麼簡單。實現這種驚喜效果,靠的是游戲“受限的視角和自由度”(這些在《史丹利的寓言》中已經講穿了)。

在必要的時候,“受限”反而是一件好事。如果玩家真的坐在桌子前打牌,我們會知道我們是和誰一起玩,在哪個朋友的家里,我們旁邊有零食有水,知道應該幾點離開,可以一邊打牌一邊聊天,甚至可以出老千……

游戲不需要還原這些東西,但是游戲能讓你暫時“忘卻”一些相對打牌沒那麼關鍵的要素。而在玩家通過種種細節意識到“我靠我好像真的坐在牌桌前”的時候,我們就可以站起來,玩另一種游戲了——這種體驗,在現實的牌桌上,反而是不存在的。

而在另一些元游戲設計中,“游戲視角”也被以其他形式應用為類似“牌桌詭計”的手法。

比如在 VN 名作《Ever17》中,游戲把 Visual Novel(視覺小說)這種載體的固有形態發揮到極致,利用玩家“我扮演的肯定是游戲主角”這種先入為主的觀念,制造了一個敘事謎題。

經歷幾十小時的詭異劇情,直到玩家發現游戲內的各種描述都不合邏輯時,才會恍然發現“我靠這個視角不是主角視角”或者說“我靠這個人居然不是主角”,然后游戲想講述的故事才真正開始。

我們可以發現,成功的元游戲作品對“虛構中的虛構”的利用,不僅沒有破壞游戲本身的質量,讓玩家“出戲”,反而通過限制玩家的輸入、輸出達成了更直接、更簡潔、更巧妙的游戲設計,而無需提前在游戲系統和UI介紹中啰哩巴嗦一大堆,也能制作更復雜更深刻的游戲。

因此我們也可以說,“自反性”是表面的反和根本的“自”。

在一個成功的元游戲中,游戲作為載體的“我被用來給大家描述一些內容”的價值,和游戲作為內容的“我本身就值得你們好好研究”的價值實現了比較完美的對立統一。而只有在這個層次上,我們才能發覺元游戲的價值,在game之前的“meta”才顯得有意義而非那麼矯情。

正如《堂吉訶德》雖然吐槽自己是一部胡來的書,但這種“胡來”又正好令整部書的荒誕顯得那麼真實和那麼有現實意義。可以說,“自反性”正是元小說、元電影和元游戲的醍醐味所在。

然而由此一來,讓我們重新審視一下“元宇宙(metaverse)”,結論馬上就變得詭異起來:按照前面推導出的meta構詞理論,“元宇宙(metaverse)”理應是對“現實宇宙”的顛覆乃至超越——然而,此時此刻站在風口浪尖的“元宇宙”,究竟是個什麼定義?

一處虛擬現實空間,用戶可以身處其中,與計算機生成的環境和其他人交流互動。

就這?

既沒有實現大統一理論,也無法證明暗物質存在,就連地外生命存在與否都沒有結論,從形式到實質上沒有任何顛覆,就憑一個畫地為牢繼續把我們囚禁在社交網絡里的數字監獄,也敢大言不慚地自稱“元宇宙”?

就這,也配叫“meta”?

所以回到主題,我想說的也就很簡單了:

首先,我看不到目前的“元宇宙”到底在哪里超越了“宇宙”,對“宇宙”的哪些存在和規則做了深入挖掘和利用,看到的只是一些使用粗糙的表現手法復制真實宇宙規則的低劣嘗試。

誠然,metaverse 也是“宇宙之后的宇宙”,但這不是脫了褲子放屁麼?無論元數據、元游戲還是元小說,都是對“前者”存在的歸納、總結和升華,元宇宙到底升華在了哪里?

其次,我也看不到“元宇宙”的自反性,看不到載體和內容在元宇宙中的對立統一,只看到元宇宙把玩家從真實宇宙中割裂出來的孤獨感。

我并不反對任何人在虛擬世界里構建自己的小世界,這其實還蠻好玩的——但您愣要說這個東西和真實世界是互動、互補乃至超越的,恐怕嘴有點太大了吧?

2. 元宇宙到底“meta”在何處按照因羅永浩轉發而在中文互聯網流行的最新一個版本來說(由投資 KOL Shaan Puri 發布于 Twitter),“元宇宙是一個時間”,元宇宙是如技術奇點一樣,是大多數“人們發現生活在數字世界比生活在現實世界更有意義的那一刻”。

因此,元宇宙就是我們沉迷抖音與王者榮耀的當下,是我們默許了刷健康碼才能出行的當下,是數字世界與物理世界無法完全被區分對待的當下,是芯片缺貨導致手機和汽車漲價的當下,是 VR 設備永遠不能小型化,是分布式互聯網永遠無法落地的當下。

照此說來,元宇宙就是基底宇宙,你我已在元宇宙之中。

那麼,何談未來呢?

作者:司馬徒林;公眾號:赤潮AKASHIO

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/NgIkudVZrnbA1KwZfEgoQQ

本文由 @ 司馬徒林 授權發布于人人都是產品經理。未經許可,禁止轉載

題圖來自 pexels,基于CC0協議

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/341574.html