王江鵬

2020年夏,史學家柴德賡先生嫡孫念東老師發來一份柴先生手稿掃描件,談到想要請人整理,詢問有無認識的合適人選。筆者因先后責編過《史學叢考(增訂本)》、《青峰學志》、《書目答問補正(批注本)》等,對柴先生學問十分傾慕。遂當即主動請纓,蒙念東老師信任,得以參與柴先生此遺稿之整理工作。

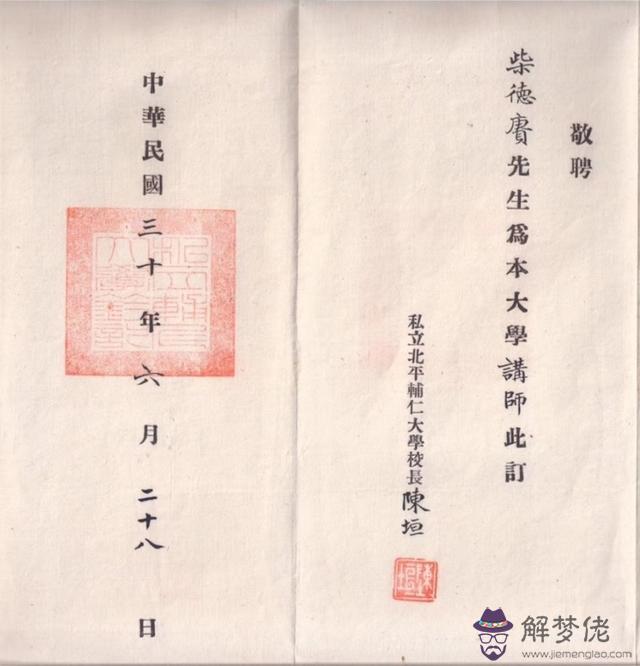

柴德賡先生(1908-1970),字青峰,浙江諸暨人。早年在家鄉讀中學時,受教于蔡東藩先生,對史學產生興趣。1929年,與同學數人北上,考入名師薈萃的北平師范大學史學系,師事陳垣、鄧之誠、錢玄同諸先生,打下了扎實的學術基礎。畢業后先是輾轉任教于中學,后因恩師援庵先生賞識,由輔仁附中教員而為輔仁大學史學系講師、副教授、教授,并一度任教于國立女子師范學院。1952年,院系調整后,任北師大歷史系教授兼系主任。1955年,南下支援江蘇師范學院(今蘇州大學),創建了江蘇省屬高校第一個歷史系,并任教授兼系主任。作為陳垣先生史學的重要傳人之一,柴先生在宋史、明清史、辛亥革命史等諸多領域,均有創獲,撰寫有論文多篇。柴先生身后,家屬與弟子陸續整理出版有《史籍舉要》、《史學叢考》、《清代學術史講義》,以及先生批點本《新五代史》、《書目答問補正》等。

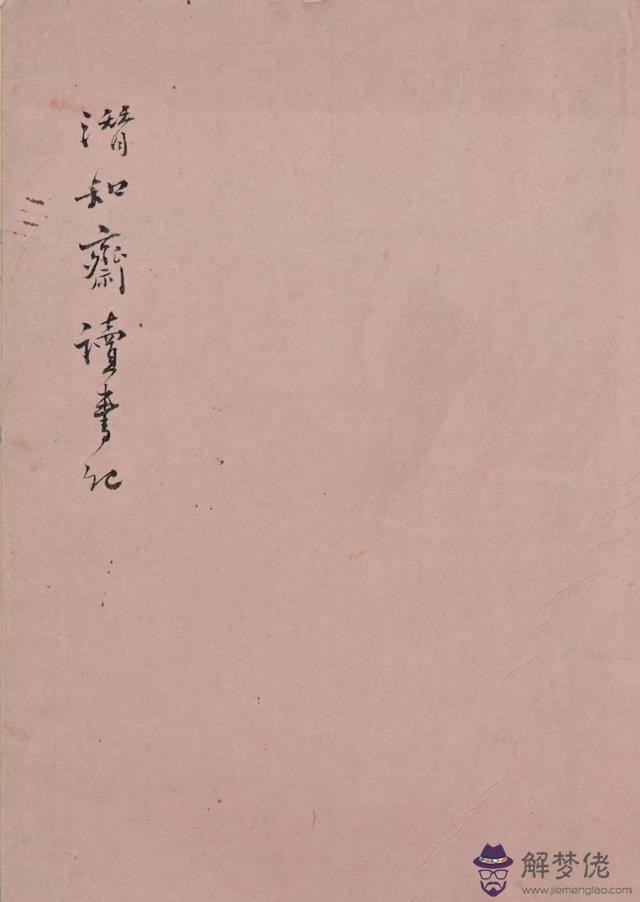

這部手稿,封面有柴先生所題“潛知齋讀書記”五字。內文用的是靜文齋箋紙,半頁十行,行字不等。柴先生的《識小錄》,用的也是靜文齋箋紙。靜文齋為民國間海王村一箋肆,魯迅、鄭振鐸等北平學人均曾購買過靜文齋的箋紙。“潛知齋”齋號出處不詳,或許是柴先生受顧亭林《日知錄》與錢大昕“潛研堂”啟發而來。而題目中的“讀書記”三字,當系效仿清人陳澧《東塾讀書記》、周中孚《鄭堂讀書記》、李慈銘《越縵堂讀書記》(由云龍輯)諸作。

《潛知齋讀書記》封面

《潛知齋讀書記》主要以天水一朝史實為主,偶爾旁涉其他。內容大致可以分為兩類,一是讀書心得,如對《金石錄后序》“頒金”、《秦婦吟》“彭門”等之考證,對邵晉涵《南江札記》、楊守敬《歷代輿地沿革險要圖》、孫德謙《漢書藝文志舉例》、鄭振鐸《中國文學史》等之訂誤,考辨翔實,信而有征。二是原始史料之節錄或摘編,間或下以按斷。如摘錄十國疆域、北宋經略安撫使略表、越南史籍、西夏史料等,并間有考辨,對于專題研究,亦饒有啟發。這百余條札記,對于研究宋史等,均頗具參考價值,值得珍視。

關于《潛知齋讀書記》的撰寫時間,柴先生手稿并未言明。念東老師指出,該手稿應當是柴先生1930年代所作,筆者則擬在念東老師基礎上,略推進一層。由“孔沖遠”條“昔在懷寧,周君予同舉《唐書》孔穎達字仲達,而《漢學師承記》稱孔沖遠,不知出于何書相詢。余時惟知宋元以來稱沖遠者多矣,然不詳其出處,及歸京師詢諸時賢,亦均莫能詳也。頃讀歐公《集古錄跋尾》……”可以約略推知。柴先生1933年秋因“塘沽協定,形勢緊張”,南下任教于安慶省立一中。而據《周予同自傳》:“一九三三年到一九三五年在安徽大學任教,兼中文系主任、文學院院長。”(《中國當代社會科學家傳略》第一輯,山西人民出版社1982年版,第233頁)安徽大學在當時省會安慶,故柴先生與周先生二人得以時相過從。1935年8月底,柴先生收到輔仁附中聘書,遂北上,之后歷任輔仁大學講師、副教授、教授等。故《潛知齋讀書記》的上限,當為柴先生重返北平的1935年8月底。

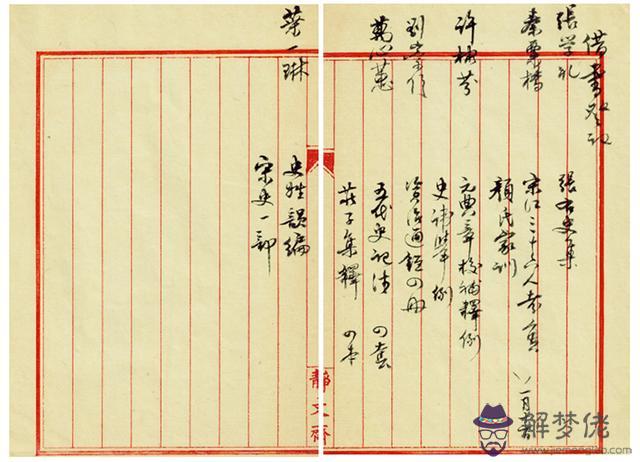

《潛知齋讀書記》倒數第二頁,有柴先生所寫“借書登記”:

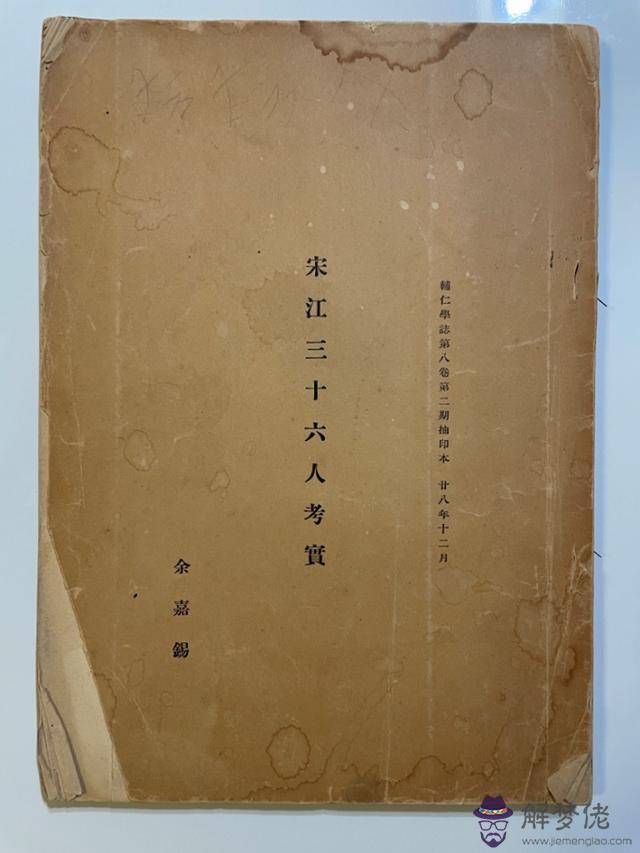

其中,秦粟橋借閱的余嘉錫《宋江三十六人考實》發表于《輔仁學志》第8卷第2期,1939年12月出版。故《潛知齋讀書記》的下限,當晚于1939年12月。據《私立輔仁大學男生名冊(三十年度)》載:秦粟橋(山東黃縣人)時為國文系二年級學生。(第6頁)又據《私立輔仁大學女生名冊(三十年度)》載:劉崇信(湖北漢川人)時為史學系二年級學生,(第39頁)張學禮(湖北宜昌人)時為國文系三年級學生,(第11頁)許棣芬(浙江紹興人)時為國文系四年級學生(第13頁),葉一琳(福建閩侯人)、萬心惠(江西九江人)時為史學系四年級學生。(第44-45頁)

又據《輔仁大學畢業同學錄》,許、葉、萬三人于民國三十一年(1942)六月畢業,萬心惠《回憶張星烺先生》一文中云:“雖然連年考第一,畢業時終不得留校。因為我非教徒,又勇于反抗,深不為天主教修女所喜。張先生雖身為系主任,但大權在洋教士手中,于我也是愛莫能助。我只得回天津,找了個中學教書,奉養貧病交加的寡母。”(《泗陽文史資料》第2輯,1984年,第11-12頁)可知萬氏畢業后即離開了北平前往天津任教,自然不可能向柴先生借書。

這份借書單,從字跡墨色看,顯然是同一時間所寫,則此時借書單中諸人時均尚在輔仁大學就讀,故而得以向柴先生借閱藏書。諸人借書當在1942年上半年,或者1940、1941年。而秦粟橋1940年秋入學,其所借“《顏氏家訓》”后,柴先生書“一月十二日”,則諸人借書時間可以排除掉1940年,當在1941年或者1942年上半年。《潛知齋讀書記》“南宋末改謚岳飛為忠文”條,提到“近傅沅叔先生購得《岳忠文王實錄》一部”,此書即《忠文王紀事實錄》,傅氏共和八九年購得此書,后撰《宋本忠文王紀事實錄書后》,載1940年3月印行的《圖書季刊》新第二卷第一期。柴先生當是由傅氏刊于《圖書季刊》上的這篇題記,方獲知此事。也可作為旁證。

柴先生舊藏《宋江三十六人考實》抽印本

又據《(民國三十年度)私立輔仁大學一覽》(輔仁大學印書局1941年印)載史學系學科說明:“中國史綱要,柴德賡,內容分年代、官制、地理、經濟、姓氏、民族、學術、科舉、避諱、史部目錄等門。各門中仍以類相次,分題講述。所舉多普通常識,尤致意于史學工具書之運用及史料來源指示。一年級必修。每周二小時,全年四學分。”(第65-66頁)“中國歷史研究法,柴德賡,內容分史料、考證、著作三部。史料則論其分類、搜集、來源之大概。考證則論校勘、辨偽、考異之方法,而多舉其史料。著作則論古今著書之體例、歷代著述之風氣與今后作者應取之途徑。二年級必修。每周二小時,全年四學分。”(第68頁)

作為史學系講師,柴先生此年還與張鴻翔、趙玉生、啟功、周祖謨等開國文課,為文學院全院必修。(第38頁)劉崇信此年為史學系二年級學生,柴先生“中國歷史研究法”屬必修課程。柴先生1940年代所開的這門課程的講義,沒有留下來。幸運的是其1950年代在北京師范大學和1960在江蘇師范學院(今蘇州大學),也曾開講過“中國歷史研究法”,講義殘稿已經收入《史學叢考(增訂本)》(商務印書館2017年版)。細審這篇殘稿,除了適應新時代的需要而增加了新史學唯物論這部分敘述外,其底本當是采用了1940年代的講義。在這篇講義中,柴先生在論及選擇題目的標時,提出了三點:一不可太熟,二不可太生,三要顯而隱。第三點下,并舉例云:“余季豫先生《宋江三十六人考實》,宋江事極‘顯’。然以小說中人名求之于正史、雜書來相印證,這是平常人所不知道的。”(第479頁)

據《(民國三十年度)私立輔仁大學一覽》所載《學則》,三十年度第一學期的課程,學期試驗是三十一年(1942)二月二日至七日,寒假是二月九日至二十二日。(第2頁)故筆者推測,柴先生在1941年度上學期的“中國歷史研究法”課上,向諸生盛贊過余嘉錫這篇《宋江三十六人考實》。秦粟橋在旁聽柴先生此課后,遂向老師借閱此文抽印本,同時還借閱了《顏氏家訓》,柴先生所書“一月十二日”當即1942年一月十二日。在這份借書單后,柴先生寫下了《潛知齋讀書記》最后一則札記,即《宋史》卷二六一:“劉重進,以習契丹語,應募使北邊。”因此,《潛知齋讀書記》的下限,當為1942年春。雖不中亦不遠矣。

1941年柴先生任輔仁大學時的聘書

要之,這部《潛知齋讀書記》撰寫的時間上限是1935年8月底,當時柴先生重返北平,回到老師陳援庵先生身邊任教。其撰寫的時間下限則是1942年春,當時的北平,早已經成為淪陷區。之后的1944年,柴先生不堪做亡國奴,便悄然南下國統區,最終漂泊西南天地間。這部《潛知齋讀書記》便是柴先生在輔仁大學初次任教時所留下的學術札記,是柴先生為研究宋史所做的準備工作之一,而且這一時期還發表了《宋宦官參預軍事考》。(《輔仁學志》第十卷第一第二合期,1941年)因而,抗戰勝利后,再度重返北平的柴先生遂為諸生開講“宋遼金史”,其講義手稿,近年商務印書館已線裝影印出版,讀者亦可藉以一瞻柴先生“瀟灑流暢,得張閬生先生(宗祥)之傳”(啟功先生語)的書風。

今將整理好的柴先生《潛知齋讀書記》先行刊布,以饗讀者。因柴先生引書并非完全照抄原文,而是時有節略或改動,整理之時,對此均酌加引號。柴先生手稿眉批,則沿襲《識小錄》整理本之體例,以“柴眉批”的形式標明。手稿中明顯的誤字則徑改。整理稿蒙友人宋健兄審閱一過,并荷指正,謹致謝忱。由于水平所限,整理本一定還存在謬誤之處,尚祈讀者教正。

1.李方叔

宋李廌字方叔,華州人。李格非字文叔,濟南人。二人者,生同時,文齊名,同為蘇軾所知,《宋史》又同在四百四十四卷《文苑傳》。廌作《祭東坡文》云:“道大莫容,才高為累。皇天后土,鑒平生忠義之心;名山大川,還千古英靈之氣。識與不識,誰不盡傷;聞所未聞,吾將安放。”朱弁《曲洧舊聞》所稱“人無賢愚,皆能誦之”者也。格非撰《洛陽名園記》,邵博《聞見后錄》十七卷載之,《宋史》本傳故撮記其語,不相混也。毛晉《津逮秘書》于《洛陽名園記》題華州李廌撰,《四庫提要》已辨其誤,不知陳眉公《寶顏堂秘笈》本亦題華州李廌撰。《提要》引王士禎《居易錄》曾見書前有紹興張琰德和序,首稱山東李文叔,以證《名園記》必為格非之作,語已可省。至謂序已佚去,則《秘笈》本固存張序,作《提要》時實未考《秘笈》本也。

2.二十七

元代行杖,以七為斷。初不解其故,及閱阮葵生《茶余客話》,述元世祖之語曰:天饒他一下,地饒他一下,我饒他一下,故十則以七,百則以九十七。說似矣,惜不知其何據。偶讀裴庭裕《東觀奏記》:“崔罕為京兆尹,內園巡官不避馬,杖之五十四方死。上赫怒,令與遠郡。宰臣論救,上曰:‘罕為京兆尹,鋤強撫弱,是其職任。但不避馬,便杖之可矣,不合問知是內園巡官,方決,一錯也;又人臣之刑,止行二十七,過此是朕刑也。五十四杖,頗駭聞聽!’”止行二十七杖,又不知是何規制也。

3.西瓜

明祁駿佳《遯翁隨筆》云:“《古本草》不載西瓜,偶讀五代郃陽令胡嶠傳云:嶠于回紇得瓜種之,結實如斗,味甘,名曰西瓜。是西瓜至五代時方入中國,故不見于《古本草》也。《文選》‘浮甘瓜于清泉’,當是甜瓜之類。”又見楊慎《丹鉛總錄》卷四云:“余嘗疑《本草》瓜類中,不載西瓜,后讀五代郃陽令胡嶠《陷虜(虜字俗本訛作廬)記》云:嶠于回紇得瓜,種以牛糞,結實大如斗,味甘,名曰西瓜。是西瓜至五代始入中國也。《文選》‘浮甘瓜于清泉’,蓋指黃瓜、甜瓜耳。”乃知祁氏全襲升庵之語,臆改《陷虜記》為《胡嶠傳》,不料《五代史》本無此傳。《陷虜記》大略撮取于《四裔附錄》中,祁氏殆未之見。文人剽竊割碎,其可笑如此。又見胡侍《真珠船》云:“西瓜,《爾雅》、《本草》、《齊民要術》及諸類書并不載,知昔所無。《草木子》云:‘元世祖征西域,中國始有種。’余按:五代時胡嶠《陷虜記》云:‘真珠寨東,行數十里,入平川,始食西瓜,云契丹破回紇,得此種。以牛糞覆棚而種,大如中國冬瓜,而味甘。’又文文山《西瓜吟》云:‘拔出金佩刀,切破蒼玉瓶。千點紅櫻桃,一團黃水晶。’不始于元世祖。”以余觀之,胡嶠食瓜,未必定攜種入中國,故洪皓《松漠紀聞》謂自皓奉使歸,始得其種,蒔之禁圃鄉囿也。

4.木燈檠

周密《癸辛雜識》載宋末楊璉真伽發宋帝陵,徽、欽二陵,皆空無一物。徽陵有朽木一段,欽陵有木燈檠一枚而已。趙翼《陔余叢考》卷二十,極辨木燈檠之不可信,謂紹興二十六年,欽宗歿于金,至乾道七年三月,金人以一品禮葬欽宗于鞏洛之原,自后無歸喪之事,安得有木燈檠之語。余按:欽宗葬鞏洛,柩未南還。明沈德符《敝帚軒剩語》已先辨之。黃百家《至蘭亭尋冬青樹記》則謂“公謹之朽木燈檠,事固有之。但以邢后(高宗后,同徽宗梓宮還)為欽宗,誤矣。欽宗遺殖實未嘗南還”。趙氏殆未見二家之說也。萬斯同輯南宋諸陵遺事、黃百家尋冬青舊址,亦不知正統間會稽人趙伯恭奏孝宗、理宗殯宮在會稽,安定郡王墳在諸暨,福王夫婦墳在山陰,被豪民侵為田宅及樵牧其中,上乃戍豪民于遼東邊衛事。黃、萬諸公,亦豈未見《敝帚軒剩語》耶?又《癸辛雜識》云先是選人楊煒貽書執政,乞取神櫬之最下者斵而視之。《剩語》則以為王之道事,不知何所據?

5.隋有二彥琮

援庵師示余元和孫德謙《漢書藝文志舉例》,其“人名易混者加注例”一條云:“《唐志》僧彥琮,《大唐京寺錄》注隋有二彥琮。”按:著《崇正編》者隋彥琮。著《大唐京寺錄傳》者唐彥悰,原注云:“龍朔人,并隋有二彥琮。”并隋者,連隋計,有二彥琮,非謂隋有二彥琮也。孫氏省去并字,則隋有二彥琮,而作《大唐京寺錄傳》者,唐人耶?隋人耶?又彥琮、彥悰,本自有別,此則《唐書》已混而為一矣。

6.《論語》十三篇

鄭振鐸著《中國文學史》,自負甚高,然識者鄙之。如以鄭板橋為福建興化人,人咸知其誤。余見其第七章《辭賦時代》謂揚雄摹古,“甚至《論語》十三篇,他的《法言》也是十三篇”。《論語》二十篇,雖鄉曲陋儒,尚能道之,乃曰十三篇,聞所未聞矣。余按:《漢書·揚雄傳》云撰《法言》十三卷,象《論語》,鄭氏蓋誤以為象《論語》者,與《論語》盡同也。世安有膠柱鼓瑟之病,一至于此哉!

7.頒金

李清照《金石錄后序》云:“先侯疾亟時,有張飛卿學士持玉壺過視侯,其實珉也。不知何人傳道,遂妄言有頒金之語。或傳亦有密論列者。余大惶怖,又不敢遂已,盡將家中所有銅器什物,欲赴外庭投進。”頒金二事,久不得其解。年前臺靜農君曾謂見一舊本,作頌金。當時亦頗然之。迄今細思,亦不可信。丙丁之際,欲為金人臣妾而不可得。欽宗上大金皇帝徽號,至云崇天繼統昭德定功敦仁體信修文偃武光圣皇帝,頌之至矣。安所得罪?余按:《靖康紀聞》:靖康二年正月十四日,“恭候大駕者,云集于南薰門,有榜云:應民間金銀,限十五日前納入官。出限不納、私有藏匿者,并依軍法。自今后不許以金為首飾、器皿等。及出舊新城候門,遍行天下”。則清照所謂頒金者,乃頒白之頒,以白金為壺,顯違詔令,故曰其實珉也,而云傳頒金者,妄也。

8.彭門

韋莊《秦婦吟》云:“仍聞汴路舟車絕,又道彭門自相煞。野色徒銷戰士魂,河津半是冤人血。”自張應麟《秦婦吟校輯》(整理者按:即LionelGiles撰,張蔭麟譯《〈秦婦吟〉之考證與校釋》,《燕京學報》一九二七年第一期)疑指彭門為四川之彭門山后,周某作《秦婦吟注》(整理者按:即周云青《秦婦吟箋注》,商務印書館一九三四年版)因之不改,世遂不知其非。余按:彭門,即彭城。蓋彭城之一門也。《舊五代史·梁祖紀》:“文德元年九月,移兵伐徐。十月,遣朱珍領兵與時溥戰于吳康鎮,徐人大敗,連收豐、蕭二邑,溥攜散騎馳入彭門,閉壁堅守。”“景福二年四月丁丑,龐師古下彭門,梟時溥首以獻。皆其地也。”(柴眉批:東坡《河復》詩序云:“彭門城下水二丈八尺,七十余日不退。”又《答呂梁仲屯田》:“亂山合沓圍彭門,官居獨在懸水邨。”是宋時尚有此稱也)《新五代史》已削去之。為古今地名辭典者,又不知搜求,注書者遂以四川之彭門山當之,昧矣。

9.農工商學兵

自北伐軍興,以軍隊為革命之先鋒,舉凡開會標語,率以農工商學兵五字連舉。是則四民之外,又增一民矣。余按:袁褧《楓窗小牘》云:“古人稱士農工商為四民,今有六民。真宗初即位,王禹偁上五事,有云:‘古者井田之法,農即兵也。今執戈之士,不復事農。是四民之外,又一民也。自佛教入中國,度人修寺,不耕不蠶,而具衣食。是五民之外,又一民也。’”則宋人已有此說。惟王氏所謂四民之外有二民,謂其不事生產也。李泰伯《富國策》又以傭書雇納、巫醫卜相、倡優豢養之徒,并不入四民之數,亦王氏之意。與今之五民并列異也。

10.曾幾

陸放翁《老學庵筆記》卷八云:“張邦昌既死,有旨月賜其家錢十萬,于所在州勘支。曾文清公為廣東漕,取其券繳奏,曰:‘邦昌在古,法當族誅,今貸與之生足矣,乃加橫恩如此,不知朝廷何以待伏節死事之家?’詔自今勿與。予銘文清墓,載此事甚詳,及刻石,其家乃削去,至今以為恨。”按:曾文清者曾幾也。《渭南文集》卷三十二有墓志銘,然亦無繳奏張邦昌賜錢券事。放翁集經手編,何以有此疏漏。豈因既載之《筆記》中,遂不重出耶?《宋史》卷三八二《幾傳》,取資墓志,然刪削移置頗有不當,文筆亦遠遜也。

11.晁宗愨

《宋史》卷三〇五《晁迥傳》:“子宗愨,字世良。”邵氏《南江札記》據《南豐集》謂宗愨父名遘,則宗愨非迥子矣。然余按《元豐類稿》四十六《光祿少卿晁公墓志銘》:“公姓晁氏,其家先濟州之巨野人,今為開封祥符人。皇考諱遘,尚書駕部員外郎,贈開府儀同三司、吏部尚書。皇祖佺,贈太傅。皇曾祖諱憲,贈某官。公諱宗恪,字世恭。少以世父太子少保、贈某官、謚文元、諱迥,恩補將作少監簿,十四遷至光祿少卿。”則邵先生誤以宗恪為宗愨,世父為父矣。豈其所見《元豐集》本有訛誤歟?又《晁迥傳》云:“世為澶州清豐人,自其父佺,始徙家彭門。”與《元豐集》不同。《宋史·文苑·晁補之傳》亦云濟州巨野人,是史有抵誤。子固為宗恪女夫,其言自可信也。

12.《宋史翼》一人二傳

陸心源《宋史翼》補傳至七百八十一人,可謂勤矣。然刺取各家墓志、方志多見謬誤。最可笑者,沈度已見于卷廿一《循吏傳》,又見于卷二十四《儒林傳》,二傳互有詳略。《循吏傳》以為儀真人,《儒林傳》以為武康人,不似出一手。三十卷書尚致重出,然則《宋史》四百九十六卷,僅重出李熙靖、程師孟二傳,猶未足病也。

13.《元豐類稿》

《四部叢刊》影印諸書,以集部為佳,然集部中如元刊黑口本《元豐類稿》觸紙盡訛字,不能卒讀。亦殊可不也。《類稿》卷四十二《王容季墓志》謂容季卒蔡州新蔡縣簿,及為其母曾氏撰墓志,則謂:同,陳州宛丘縣令;冏,蔡州新蔡縣主簿。同即容季也。按:同父名平,母曾為曾公亮女弟,同兄弟五人,回、向、固、同、冏。按文似非刊本之誤,子固偶不檢點耳。《宋史》謂同仕止于縣主簿,蓋本之容季墓志也。

14.《養新錄》論黃裳

《養新錄》“宋人同姓名”條:“黃裳,一字冕仲,延平人,元豐狀元;一字文叔,劍門人,南渡有傳;又有政和中福州知州黃裳,見《渭南文集》,恐別是一人,非元豐狀元也。”德賡按:文叔,《宋史》“隆慶普城人”。劍門雖屬隆慶,并非一縣。冕仲,元豐狀元,紹圣末權兵部侍郎,徽宗即位,轉工部禮部侍郎,為禮部尚書。久之,提舉杭州洞霄宮。政和四年,以龍圖閣直學士起知福州,建炎元年致仕,卒年八十七。有《演山集》六十卷行世。放翁所指,即是此人。陸心源《宋史翼》據《演山集》、《閩書》列入《文苑傳》。

15.孔沖遠

昔在懷寧,周君予同舉《唐書》孔穎達字仲達,而《漢學師承記》稱孔沖遠,不知出于何書相詢。余時惟知宋元以來稱沖遠者多矣,然不詳其出處,及歸京師詢諸時賢,亦均莫能詳也。頃讀歐公《集古錄跋尾》,云:“孔穎達碑,于志寧撰。《唐書》列傳云字仲達,碑云字沖遠。碑字多殘缺,惟其名字特完,可以正傳之謬不疑。以沖遠為仲達,以此知文字轉易失其正真者,何可勝數。治平元年端午日書。”歐公之說如此。惟余尚有疑者,《新唐書》歐宋二公所共修者,列傳雖屬宋公,歐公顧不以其所聞告之歟?殆《唐書》先成,不及更定耳。積年疑文,一旦雪明,誠快事也。

16.歐陽永叔論學書

歐陽永叔跋王獻之法帖云:“余嘗覽魏晉以來筆墨遺跡,而想前人之高致也。所謂法帖者,其事率皆吊哀、候病、敘睽離、通訊問,施于家人朋友之間,不過數行而已。蓋其初非用意,而逸筆余興,淋漓揮灑,或妍或丑,百態橫生。披卷發函,爛然在目,使人驟見驚絕。徐而視之,其意態愈無窮盡,故使后世得之以為奇玩,而想見其人也。至于高文大冊,何嘗用此!而今人不然,至或棄百事,弊精疲力,以學書為事業,用此終老而窮年者,是真可笑也。”跋唐僧懷素帖亦云:“魏晉人逸筆余興,初非用意而自然可喜。后人乃棄百事而以學書為事業,而終老窮年,疲弊精神,而不以為苦者,是真可笑也。懷素之徒是已。”又跋雜法帖六之二云:“學書不必憊精疲神于筆硯,多閱古人遺跡,求其用意,所得宜多。”

17.《吳氏家譜》

坊間所售有《吳氏家譜》者,余見其首冊有于志寧序,署大唐貞觀二十三年七月三日太傅尚書左仆射燕國公于志寧撰。按:志寧永徽元年始進封燕國公,三年始拜尚書左仆射,顯慶元年始遷太子太傅。次為歐陽修序,署有宋嘉祐七年三月望日翰林學士兼龍圖閣學士給事中知制誥廬陵歐陽修撰。按:歐公嘉祐初成《唐書》,即拜禮部侍郎兼翰林侍讀學士,五年拜樞密副使,六年參知政事。次為宋祁序,署大觀三年九月六日端明殿學士兼翰林侍讀學士龍圖閣學士尚書吏部侍郎京兆宋祁撰。按:大觀三年,祁卒已四十八年矣。五為李邦寧序,署延祐五年冬十一月甲寅集賢大學士李邦寧撰。按:延祐五年十一月丁巳朔,無甲寅。此乃序者顛倒錯亂,殊不值一笑,書之亦見家譜之不足恃。為子孫者,欲如此而榮其祖,亦愚矣。

18.《南宋樂府》一冊。光緒二年歸安趙氏刊于成都,會稽章季英鼎薌著,歸安趙葆燧礪峰纂注。

《喻林一葉》廿四卷,十四冊。江陰王蘇,乾隆甲寅序。

《錦里新編》六冊。漢州張邦伸云谷纂輯。因段成式有《錦里新聞》,故易為編。嘉慶五年刻。

《仰蕭樓文集》不分卷,一冊。新陽張星鑒緯余,陳倬序。陳碩甫學生。

《古今類傳》四卷,四冊。董農山、董霞山同輯,潘耒序,僅歲時一門。康熙三十一年刻。

《野棠軒摭言》八卷,二冊。吉林奭良,全集之五,民國十八年刻本。

《孟晉齋文集》五卷,三冊。會稽顧壽楨祖香。有呂儁孫序,述其人之事略,同治丙寅刻。

《歷代名儒傳》四冊。高安朱軾,雍正七年刻,是書與《名臣》、《循吏》合稱三傳,同刻。

《安吉施氏遺著》五種,共八冊。施文銓、浴升父子。光緒辛卯刻。

《通鑒補正略》三卷,二冊。嚴衍。光緒丁亥時報館排印。

《履園叢話》廿四卷。錢泳梅溪輯,孫原湘序,同治九年男曰壽重修刊。

《海天琴思續錄》,侯官林昌彝惠常輯,方浚師序,同治己巳刊。

《密齋筆記》五卷,《續筆記》一卷,二冊。宋謝采伯撰,文瀾閣傳鈔本、活字版。

《此木軒雜著》八卷,四冊。焦袁熹,光緒八年掃葉山房藏版。

19.《文獻征存錄》

此書所載,盡清初□文學儒林之士。凡十卷□人,行誼學術,略稱賅備,惜其編次無可銓綜,凡所引據,亦未標舉。東生卒于道光八年,故如鈕樹玉卒于道光七年,即已收入。然名家如侯方域、陳瑚、段玉裁、秦蕙田、王念孫、姚鼐、惲敬等,多未收入。又如洪震煊既列于卷七,而不及乃兄頤煊。馮山公已列于卷一,又附傳于盧文弨后。取去剪裁,殊屬疏漏。蓋錢氏未竟之功也。王藻序支離訛亂,未能道其著書之旨,自不能訂正其訛誤。獨恨其與俞理初交有年,此書不及理初為之校正耳。

20.王明清《揮麈后錄》記訪徐敦立度于霅川,及敦立語以史官記事所因四事曰:時政記、起居注、日歷、臣僚墓碑行狀。余考徐度《卻掃篇》未載此語,而朱弁《曲洧舊聞》卷九所載與《揮麈錄》盡同。惟將度字易為予字,而稍省減數語。尤可怪者,《揮麈錄》后有歐公《歸田錄》一條,連書于后,《曲洧舊聞》亦有之,然另為一條,何二人所記相同如此,當細考之。

21.《元史》六:“至元二年正月癸酉,敕徙鎮海、百里八、謙謙州諸色匠戶于中都,給銀萬五千兩為行費。又徙奴懷、忒木帶兒炮手人匠八百名赴中都,造船運糧。”

卷七:“至元七年七月乙丑,閱實諸路炮手戶。”

《元史》七:“至元九年十一月,參知行省政事阿里海牙言:‘襄陽受圍久未下,宜先攻樊城,斷其聲援。’從之。回回亦思馬因創作巨石炮來獻,用力省而所擊甚遠,命送襄陽軍前用之。”

卷八:“十年二月丁未,宋京西安撫使、知襄陽府呂文煥以城降。”

卷十二:“至元廿年四月,發大都所造回回炮及其匠張林等,付征東行省。”

卷十三:“至元廿一年六月庚申,改炮手元帥府為炮手萬戶府,炮手都元帥府為回回炮手軍匠萬戶府。”

“廿二年十二月,增阿塔海征日本戰士萬人、回回炮手五十人。”

22.錢竹汀謂《宋史》有四弊:一曰南渡諸傳不備,二曰一人重復列傳,三曰編次前后失實,四曰褒貶不可信。案:錢氏所舉四弊,尚有未盡。尋《宋史》之弊,可分二大類:一為繁簡失當,一為去取無法。而其所以致弊之因:一則年代太長,史事繁多,難于搜求,困于翦裁。一則歐陽玄本一古文家,非良史才,不能總其成。

23.《宋史》于元祐新黨之爭,大抵偏護元祐,詆誹新黨。例如《王安石傳》全取朱熹《名臣言行錄》,殊難置信。

23.讀《宋史》必須參考書:

一、關于紀傳者:李燾《續通鑒長編》、徐夢莘《三朝北盟會編》(徽、欽、高)、葉紹翁《四朝聞見錄》(高、孝、光、寧)、失名《宋季三朝政要》(理、度、德祐)、王偁《東都事略》、朱熹《宋名臣言行錄》、趙汝愚《宋諸臣奏議》、呂祖謙《宋文鑒》、陸心源《宋史翼》。

二、關于表志者:馬端臨《文獻通考》、王應麟《玉海》、李攸《宋朝事實》、李心傳《建炎以來朝野雜記》、竇儀《宋刑統》(法制局刻)、章得象等《宋會要》(徐松輯)。

24.邵二云作《南都事略》,未刻。

繆荃孫《宋史翼序》云:“邵氏二云《南都事略》,其儒林文苑一目,載《養新錄》,而《宋史》以外止增劉克莊一人。”

25.《涑水記聞》一書,司馬光身后始出。其中紀載,不盡可靠。論王安石諸事,尤疑非司馬光之言。

26.南宋末改謚岳飛為忠文,李綱為忠定,《宋史》所不載。近傅沅叔先生購得《岳忠文王實錄》(整理者按:即《忠文王紀事實錄》,傅氏所購為宋本,曾撰《宋本忠文王紀事實錄書后》,載《圖書季刊》一九四〇年新第二卷第一期。此書一九四九年后入藏北圖,中華書局一九八七年據之影印,為《古逸叢書三編》之二十六)一部,足證《宋史》遺漏。

27.宋之國名無所根據,以趙匡胤曾為歸德軍節度使,歸德,宋地,故國號即曰宋。

28.韓通、李筠、李重進,在《宋史》曰《周三臣傳》。此體仿《五代史記》之《唐六

臣傳》。(柴眉批:歐陽玄仿歐史,如《周三臣傳》,《遼史》之《卓行傳》、《伶官傳》,《金史》之[整理者按:后闕而未書])

29.朱溫以四鎮兵滅唐,四鎮者:宣武(汴)、宣義(滑)、武寧(徐)、天平(鄆)。

30.唐莊宗以河北四鎮即位,四鎮者:盧龍(幽)、成德(鎮)、魏博(魏)、義武(易)。

31.宋以侍衛馬軍都指揮使、侍衛步軍都指揮使、殿前軍都指揮使為三衙。

32.宋北方三關:高陽(保州)、益津(霸)、瓦橋(雄),皆以水為關,均在河北境內。

33.民國三年,韓通夫婦墓志于洛陽出土,文見羅振玉《芒洛冢墓遺文》中。

34.十國疆域:南唐帝李景,今江西全省,江蘇、安徽之江南地,福建之建寧、邵武。后蜀帝孟昶,今四川全省、陜西之漢中、甘肅之隴南。南漢帝劉鋹,今廣東、廣西全省,湖南之郴縣。北漢帝劉鈞,今山西之中路、北路。吳越王錢俶,今浙江全省、江蘇之蘇州、福建之福州。南平王高保融,今湖北之鄂西。武平節度周行逢,今湖南全省。平海節度陳洪進,今福建之漳州、泉州。閩帝王氏。楚王馬氏。

35.樊若冰后改名知古,見《宋史》本傳。然各本《宋史》,均作若水。案:《宋史》本紀:“太祖問其命名之由,對以慕唐倪若冰為名。然倪名若水,不名若冰,時人笑之。”則《宋史》應作若冰,作若水誤。

36.南唐最喜藏書。宋太祖滅南唐,取其書之汴梁,于是東都始有藏書。《崇文總目》即以南唐舊書為基本。

37.五代宋初學者,多南唐宦族,如徐鉉、徐鍇、樂史、陳彭年等,無不與南唐有關。宋制,新進士之高材者,授以館閣校勘。所謂館閣圖書,又無非南唐舊書。

38.宋三館:昭文、集賢、史館。

39.五代時,南唐畫家有董源山水、徐熙花鳥。淳化閣帖,亦系從南唐所摹硬黃帖而出。

40.五代時,有監之制,大于縣小于州,凡有礦冶之地立監。

41.《南唐書》向有馬、陸二家。陸氏書,清祥符周在浚為之注,近劉承幹又為之補注,甚詳備。馬令祖元康,諳悉南唐時事。

42.繆荃孫著有《五代方鎮年表》(整理者按:即《補五代史方鎮表》,后入藏北大圖書館。《北京大學圖書館藏稿本叢書》第九冊收有此書,天津古籍出版社一九九六年印行),未刊行,近聞其后裔擬出售。(整理者按:《介紹北大圖書館》:“稿本中如王念孫多種著述,繆荃蓀《五代方鎮表》等,皆世間之珍物。”[載一九三四年九月三十日《北平晨報》,轉引自藍鴻文《范長江記者生涯研究》,中國人民公安大學出版社二〇〇九年版,第九頁]倫明《辛亥以來藏書紀事詩(五續)》:“筱珊先生子子壽,名祿保。己未歲,以所藏書售之上海古書流通處。所余抄校本及刻本之罕見者尚不少,并家稿攜之入都。十余年來,零售略盡,并先生自撰《五代史方鎮表》,亦售于北京大學。”[《正風》半月刊第二卷第一期,一九三六年]故柴先生撰此條札記時,繆氏手稿已入藏北大。或是柴先生一時誤記)

43.五代地理,最紛亂難考。今試以《宋史·地理志》、《文獻通考·輿地考》、《五代史·地理志》、《五代史記·職方考》、樂史《太平寰宇記》、歐陽忞《輿地廣記》、王存《元豐九域志》比對,多不相同。

44.楊守敬《歷代地理險要圖》(整理者按:即《歷代輿地沿革險要圖》)以《宋史·太祖本紀》有北漢衛州刺史(某),又有耀州防御使(某),據以為北漢時所置之州,不見于史者尚多云。今案:衛、耀兩州,當時均有其地,而不在北漢封域以內。刺史、防御云者,蓋遙領職銜,非增設地名也。

45.唐各州收入,用途有三:一曰上供,歸中央。二曰送使,歸省庫。三曰留州,地方留支。

46.宋三司:一曰度支,二曰戶部,三曰鹽鐵。

47.漢獻帝建安八年,交阯刺史張津、交阯太守士燮共表請改交阯為交州,以與其他州名不同,由是有交州之名。

建安十五年,交州刺史移治番禺(南海郡治番禺)。

孫休(吳景帝)永安七年,以交州地遠,分為交、廣二州,交阯還治龍編,領漢之交阯、九真、日南、合浦四郡地(時稱為海南四郡)。廣州治番禺,領漢之南海、郁林、蒼梧三郡地(時稱為海東三郡)。

交州吳氏稱臣于南漢,與平海陳氏(漳、泉)稱臣于南唐,其例正同,不得以外國論。

唐賈耽《入蕃十道圖記》:“由交州以通天竺。”

交阯,漢晉人寫法。交趾,唐宋以后寫法。

48.宋分廣南為東西,廣南東路安撫使兼知廣州,廣南西路安撫使兼知桂州,此為今日廣東、廣西名稱之由來。

49.《宋史》稱交阯人傳檄中國,歷詆新法之害,云欲出兵救民。王安石見檄大怒,自草敕榜詆之。今案:此敕在王安石集中,敕中但聲交趾攻陷城邑、戕殺官吏之罪,語非挾私嫌者,《宋史》所言殊為誣妄(此事蔡上翔《王荊公年譜》已辨之而不詳)。

50.《越史略》三卷,《四庫》著錄。《守山閣叢書》本,不著撰人名,以所記事實考之,蓋當宋末時安南人所撰也。上卷記安南自趙佗以來割據諸人之事跡,中下卷記安南王家李氏事跡。

51.《越史略》中稱其國姓為阮,與《宋史》不同,《提要》據黎崱《安南志略》云陳氏得國后,改前王家李氏之姓為阮氏,國人之姓李氏者一律亦改為阮氏,以絕民望,可證此書為宋末陳氏王朝人所作也。

52.《安南志略》十七卷,《四庫》著錄,通行日本排字本,元黎崱撰。

崱字東山,愛州人。本姓阮氏,繼黎琫為子,因從其姓。仕安南陳氏王朝,為侍郎。后仕元為奉議大夫,僑居漢陽。其書紀述安南自秦漢以來人物、風俗、地理、政教,以及文章案牘,備載無遺,洵為治安南史者不可不讀之書。因現存安南本國人所撰史籍僅此書與《越史略》兩種,《越史略》體例略似紀年、本紀之式,未免過略。此書則兼用傳志之例,較為詳賅。

53.近見《越南道里記》鈔本一冊,亦越南人撰,《四庫》及諸藏書家均未著錄。

54.《東坡集》:梅堯臣詩,西南蠻人織諸弓衣之上。(整理者按:此事不見于蘇軾集中,而見載于歐陽修《六一詩話》,或是柴先生一時誤記)《續通鑒長編》真宗咸平五年:“有華人亡入蠻境者,乃與蠻俱來朝貢,以冒賞賜。詔知益州馬知節辨認厘革之。”所謂蠻者,蓋即南詔也。大理段氏雖與宋不交通,而所屬蠻洞,猶時來朝貢,蓋此時南詔尚為部落,非統一組織之國。

55.以越南為名,始于清嘉慶時,其國奏乞定國名為南越,兩廣總督孫玉廷奏改為越南。

56.錢大昕《廿二史考異》:“《元史·李恒傳》:其先姓於彌氏,唐末賜姓李,世為西夏國主。按:西夏之先本拓跋氏,於彌與拓跋音不相近,蓋元時國俗之語。吳澄撰《李世安(即散朮䚟)墓志》云,公西夏賀蘭於彌部人也。”又:“《元史·卜顏帖木兒傳》作‘唐兀吾密氏’,《察罕傳》稱‘唐兀烏密氏’,北人讀‘吾’如‘烏’,蓋同族也。《李恒傳》稱於彌氏,與烏密聲亦近。”按:《宋史·夏國傳》仁宗明道二年,元昊自號嵬名氏,于是屬族悉改為嵬名蕃號尊榮之,疏族不與焉。是嵬名為西夏所改國姓,史有明文。嵬名、於彌、烏密、吾密,皆譯名不同,實為一姓,由李改嵬名,李恒既為國主之后,足證嵬名即於彌,李世安應亦同族也。錢氏不能據嵬名以釋之,反以元時國語為解,已屬失考。近人(戴錫章《西夏記》)又據以為西夏先姓於彌氏,更失之遠矣。

57.吳廣成《西夏書事》曰:“元昊以中書不能統理庶務,仿宋制置尚書令,考百官庶府之事而會決之。又改宋二十四司為十六司,分理六曹,于是官制漸備。”

58.曾鞏《隆平集》曰:“夏兵長于騎射,不善刀槍。而柳子皮弦,遇雨則不能施。”又曰:“夏兵凡年六十以下,十五以上,皆備弓矢甲胄而行。”按:此則與《宋史·夏國傳》云給馬帳弓箭等異(疑《宋史》誤)。又曰:“德明精兵十萬而已,元昊遂逾十萬。”按:《宋史》作“總兵五十萬”(疑《隆平集》誤)。

59.《西夏書事》:“元昊思以胡禮、蕃書抗衡中國,特建蕃學,以野利仁榮主之。譯《孝經》、《爾雅》、《四言雜字》為蕃語,寫以蕃書。于蕃、漢官僚子弟,選俊秀者入學校教之。俟學習成效,出題試問,觀其所對精通,所書端正,量授官職。并令諸州各署蕃學,設教授訓之。”

《西夏書事》又云:“元昊(思以胡禮、蕃書抗衡)既制蕃書,尊為國字。凡國中藝文誥牒,盡易蕃書。于是,立蕃字、漢字二院。漢習正、草,蕃兼篆、隸。其秩與唐代翰林等。漢字掌中國往來表奏,漢字旁以蕃書并列。蕃字掌西蕃、回鶻、張掖、交河一切文字,并用新制國字,仍以各蕃字副之。以國字在諸字之右,故蕃字特重。”

60.《涼州重修感通塔銘》,兩面刻字:陽面西夏字,嵬名遇書;陰面漢字,張思正(整理者按:當作“張政思”)書并篆額。天祐民安五年正月十五日。石在甘肅武威。

61.莫高窟刻石,有蒙古字、西夏字、漢字、畏兀兒字。石在甘肅敦煌。

62.《蕃漢合時掌中珠》,清宣統三年,俄人尼智洛夫得之于張掖,羅振玉刻本。

63.《西夏書事》引吳興祚《方輿紀要》(亡)云:“元昊河南曰鹽州路,河北曰安北路。”

64.宋與西夏戰事,以三川口劉平、石元孫之敗,好水川任福之敗,定川寨葛懷之敗為最有關系。

65.北宋經略安撫使略表(吳廷燮有《北宋經撫年表》,石印單行本)(柴眉批:《宋史·地理志》:“至道三年,分天下為十五路,天圣析為十八,元豐又析為二十三。”)

京東東路,治青州(山東益都)。

京東西路,治鄆州(山東東平)。(《養新錄》云治兗州)

京西南路,治鄧州(河南南陽)。

京西北路,治許州(河南許昌)。

河北大名府路,治大名府。

河北中山府路,治定州。

河北真定府路,治成德軍(河北正定)。

河北高陽關路,治瀛州(河北河間)。河北置四路,在慶歷八年。

(陜西)永興軍路,治京兆府(長安)。

鄜延路,治延州(陜西延安)。

(甘肅)環慶路,治慶州(甘肅慶陽)。陜西沿邊四路,慶歷元年分置(整理者按:“陜西沿邊四路,慶歷元年分置”,此“四路”,柴先生指鄜延路、環慶路、涇原路、秦鳳路而言)。(柴眉批:《十駕齋養新錄》:“慶歷熙寧所置各路,特為軍事而設。每路設安撫使兼馬步軍都部署,其民事仍領于轉運使,故不在十八路、廿三路之數。”)

涇原路,治渭州(甘肅臨涇)。

秦鳳路,治秦州(甘肅天水)。

熙河路,治熙州(甘肅狄道)。熙寧五年置。

(陜西分四路,始于仁宗康定、慶歷之間)

河東路,治太原府。

江南東路,治江寧府。

江南西路,治洪州(江西南昌)。

兩浙東路,治越州(浙江紹興)。

兩浙西路,治杭州(浙江杭縣)。包括蘇州。蘇杭分省始于明。

福建路,治福州(福建閩侯)。

廣南東路,治廣州(廣東番禺)。

廣南西路,治桂州(廣西臨桂)。

四川路,治成都(四川成都)。

淮南東路,治揚州(江蘇江都)。

淮南西路,治廬州(安徽合肥)。安徽立省,始于雍正八年。

清初設江南左、右布政司,治江蘇、安徽地。

荊湖南路,治潭州(湖南長沙)。

荊湖北路,治江陵(湖北江陵)。

燕山府路,治燕山府(河北北平)。

云中府路,治云中府(山西大同)。立于宣和六年,未幾為金人所破。(整理者按:“立于宣和六年,未幾為金人所破”,柴先生所指合燕山府、云中府而言)

安撫使設:京東東、京東西、京西南、京西北、廣南東、廣南西。

經略安撫使設:河北四路、陜西六路。

馬步都總管設:江南東、江南西、淮南東、淮南西、兩浙東、兩浙西、福建、荊湖南、荊湖北。

四川則為兵馬都鈐轄地。

轉運使區域:河北一路。

陜西一路。

四川成都府路,治成都。

梓州路,治梓州(四川梓潼)。

利州路,治利州(四川廣元)。

夔州路,治夔州(四川奉節)。

66.都總管本名都部署(安撫使兼馬步軍都部署),避英宗諱(曙)改都總管。

67.鮑老旗:宋名傀儡曰“鮑老”,《皇朝類苑》有“鮑老登場”語,舞人亦謂之鮑老。

68.探馬之名始于宋,唐曰邏騎。

69.《宋史》記載與夏國交涉事,詞繁而事不賅,對于一時籌邊人才,亦多缺傳,茲刺取各書,錄其犖犖大者于左:

王尚恭,字安之,曙之子。孫沔帥環慶,辟掌機密文字。元昊被弒,子諒祚立,尚恭謂沔請勿賜王爵,授以節帥之名,擇其強臣,寵以高官,以分其權,沔奇其言,奏之(見范純仁《忠宣集》)。按:王曙為仁宗時執政大臣,《宋史》有傳(曙,寇準婿),乃傳末于尚恭不及一字,且尚恭計劃若行,西夏必不能復存。此事關系兩國興衰,萬不可略也。

陳并,字巨中,執中之孫。哲宗紹圣中,上書言西夏事甚詳,諫用兵(見《宋史翼》)。按:執中亦仁宗時宰相,《宋史》有傳,傳末亦不及并。又按:并字巨中,犯祖諱,宋人最重避諱,疑或執中侄孫,否則字誤。

洪中孚,字思誠,歙州新安人。湛之曾孫。徽宗崇寧中為熙河蘭湟轉運使,興鼓鑄、榷酤、市易,博糴安西米,創烽火臺,置郵傳屯要害處,以閑田給侯人使自耕。復知太原府,夏人兵來,議地界,中孚飭諸將掩擊,遁去(見羅愿《新安志》)。按:洪湛,《宋史》亦有傳。

郭景修,字伯永,汶山人。以武舉為涇原第二將。安燾察訪陜西,沈括知延州,皆倚重之。后知階州,招青唐羌七族,使獻其地,盡收潘州、邦州、疊州三州之地數千里,坑冶一百八十余所。徽宗時,擢為管勾沿邊安撫司公事。階州置帥自景修始。

70.王安石黨有二人才:一為沈括,著《夢溪筆談》。一為陸佃,著《埤雅》。

71.北宋經撫掾屬之組織,《宋史》所記未詳。《夢溪筆談》云:“予為鄜延經略使日新一廳,謂之‘五司廳’。延州正廳,乃都督廳(唐宋之制,各州有設大都督者,其后雖不除人,而正廳猶曰‘都督廳’),治延州事。五司廳治鄜延路事,如唐之使院。五司者,經略、安撫、總管(即都部署)……節度、觀察、處置三使,今節度之職多歸總管司,觀察歸安撫司,處置歸經略司。其節度、觀察兩案,并支掌推、判官,今皆治州事而已。經略、安撫司不置佐官,以帥權不可不專也。”

72.哲宗初年,司馬光為相棄地與夏事,《宋史·光傳》諱而不言,欲考其時外交情形,當參觀《孫路傳》。

73.宋哲宗以后邊帥:章楶,《宋史》有傳。安燾,《宋史》有傳,曾察訪陜西。范純祐,《宋史》有傳。游師雄,《宋史》有傳,《金石萃編》有墓志。李復,《宋史》無傳,有《潏水集》,四庫本。郭景修,《宋史》無傳,有墓志。劉韐。

74.南宋人對于本朝史事,記載綦詳,然于神宗以后之安邊用兵諸事,不甚言及。綜其原因,蓋有數端:

一.自秦檜主和議,士大夫不敢多言兵事。

二.神宗以后開邊之政,主之者為王安石黨。《宋史》所采史料,多為元祐子孫所作,決不肯認以為是而為之宣傳,甚至非王黨若游師雄(張載門人)、范純祐(純仁弟)、孫路(司馬光友)、張舜民(元祐黨人),其兵略亦不備記云。

75.魏泰《東軒筆錄》云:“轉運使初帶‘按察’二字,仁宗時削去之。”(《宋史·孫甫傳》:范仲淹以舊執政知杭州,孫甫為兩浙轉運使,繩之不稍假借。可證此語不謬)《東軒筆錄》見《皇朝類苑》。

76.石晉割讓于契丹之地,當時稱為山前后諸州,蓋指太行山北脈也。山前為幽州等州,唐盧龍節度使轄境。山后為云州等州,唐振武節度使轄境,及義武節度使所轄之易州,即今之河北省北部(舊京地區)、察哈爾省南部(舊口北道區)、山西省北部(舊雁門道區)。

77.周世宗親征契丹,取關南之地,設雄、霸二州,始將石晉所割之地,略為恢復,然亦不過三百里之地而已。宋太祖即位后,既漸削平各國,即有恢復燕云之志,嘗于宮中設封樁庫,廣貯金帛,以為贖回故地。或募集健兒興兵恢復之計。太宗既平北漢,欲乘時而下幽州,及曹彬一敗,始不敢再議用兵。然契丹猶以恢復關南為詞,屢有戰事,至真宗澶淵之盟,宋遼俱約罷兵,自是宋人無談恢復者矣。

《續通鑒長編》:“太宗既平北漢,眾議乘勢而下幽燕,曰:‘此如熱鏊翻餅耳。’呼延贊獨曰:‘此餅難翻。’”

宋神宗嘗于宮中別建一庫,貯財物以備邊事,題詩于庫,有云:“顧予不武姿,何日成戎捷”,亦猶太祖封樁之意也。

78.馬擴于宣和末屢使于金,高宗初年與信王榛起兵于河北,未幾南歸。其事跡甚多,《宋史》未之詳考,《三朝北盟會編》所載足證史闕。

馬擴有《茅齋自敘》一書,《會編》屢引之。

79.李綱有《靖康傳信錄》,海山仙館本。

欽宗初年,宋之執政大臣對金態度分二派:主張避兵或和議者,白時中、李邦彥、張邦昌。主戰主守者,李綱、吳敏、種師道。

北宋之末,南宋之初,御營使為獨創之官名,始于李綱之親征行營。以后常以宰執大臣兼御營使,紹興初罷之。

80.牟駝岡、天駟監,皆宋太仆寺養馬之所,見《宋史》及《文獻通考》。

81.《大金吊伐錄》,失名。

82.《奉使金鑒》,清呂海寰著。呂,山東掖縣人。此書整理自秦至明末對外族之交涉,泛大而不詳核,未刊。

83.宋武臣為執政官者,除宋初曹彬等外,仁宗以后惟王德用為樞密使,狄青為樞密使,郭逵為簽書樞密院,種師道為同知樞密院事。

84.欽宗時二次議和、議戰二派:主和者,耿南仲、聶昌。主戰者,李綱、許翰。

85.徽宗崇信道教,自號道君皇帝。以林靈素(道教首領)為溫州人,改溫州為應道軍。

86.宋太宗取易州于遼,既而復為遼人所陷。《宋史》但記取易州,不言失易州。蓋宋國史為宋諱,非參觀《遼史》不能得真相。

87.燭影斧聲之語,始于文瑩《湘山野錄》。李燾《長編》引其說,畢沅《續通鑒·宋紀》后有考證。

88.徐度《卻掃編》(度,處仁子)記北宋末藏書事一則,宋敏求《春明退朝錄》亦記及北宋藏書事。除此之外,北宋藏書不可考矣。

89.中國地圖之最古者,為劉豫所刻之《華夷圖》。

90.《太平御覽》除悉收《修文殿御覽》外,如《三教珠英》(武則天時修)《瑤山玉彩》(唐高宗時修)等亦并入之。

91.中國與外族訂條約、送國書,始于澶淵之盟。

92.宋真宗天書中有趙玄朗字,云為宋之遠祖,故宋人諱玄字、朗字。

93.張君房《云笈七簽》為道教之類書,亦真宗時作。

94.宋制,遇有兵事,刺農民以充兵役,號曰刺義勇(此為臨時性質。刺者,刺其面恐其逃役也)。

95.宋制,政府有大號令,用敕榜,榜示于明堂,俾臣民得以共見。南宋秦檜主張和議,恐人心不服,奏李光為參知政事,曰押敕榜(見《檜傳》、《光傳》)。

96.《梁溪漫志》云:“舊制,三省文字下部勘當,本謂之勘會。嘉祐末,曾魯公當國,省吏避其父名,改為勘當,至今沿襲。省中出敕,舊用‘凖’字,輒去其下‘十’,或云蔡京拜相時,省吏亦避其父名。然王禹玉父亦名凖,而寇萊公亦嘗作相。不知書敕避諱,自何時始也。近年稍稍復舊。”

97.《梁溪漫志》云:“文武官制,自元豐、政和更新,其后增改亦不一。因合而書之,以備稽考云。元豐三年,初行文臣官制,以階易官,寄祿新格:中書令、侍中、同平章事為開府儀同三司;左、右仆射為特進;吏部尚書為金紫光祿大夫;五曹尚書為銀青光祿大夫;左、右丞為光祿大夫、○宣奉大夫(柴眉批:有○記號者為后來添置)、○正奉大夫;六曹侍郎為正議大夫、○通奉大夫;給事中為通議大夫;左、右給諫為太中大夫;秘書監為中大夫、○中奉大夫;光祿卿至少府監為中散大夫;太常至司農少卿為朝議大夫、○奉直大夫;六曹郎中前行為朝請大夫,中行為朝散大夫,后行為朝奉大夫;員外郎前行為朝請郎,中行及起居舍人為朝散郎,后行及左、右司諫為朝奉郎;左、右正言,太常、國子博士為承議郎;太常、秘書、殿中丞,著作郎為奉議郎;太子中允、贊善大夫、中舍、洗馬為通直郎;著作佐郎、大理寺丞為宣德郎;光祿、衛尉寺、將作監丞為宣義郎;大理評事為承事郎;太常寺太祝、奉禮郎為承奉郎;秘書省校書郎、正字,將作監主簿為承務郎。崇寧初,又因刑部尚書鄧洵武有請,以留守、節察判官換承直郎;掌書記、支使,防、團判官換儒林郎;留守、節察推官,軍事判官換文林郎;防、團推官,監判官換從事郎;以錄事參軍、縣令為通仕郎;知錄事參軍、知縣令為登仕郎;以軍巡判官,司理,司法,司戶,主簿、尉為將仕郎。五年,改太廟、郊社齋郎為假將仕郎。政和六年,又詔:‘舊將仕郎已入仕,不可稱將仕,可為迪功郎。舊登仕郎為修職郎。舊通仕郎為從政郎。’尋又以假版官行于衰世,姑從版授,蓋非真官,于是卻以此三官易假授官,以處未入仕者。假將仕郎去假字為將仕郎,假承務郎為登仕郎,假承事、承奉郎為通仕郎云。政和二年,易武選官名:內客省使為通侍大夫;延福宮使為正侍大夫、宣正大夫、履正大夫、協忠大夫(政和六年置);景福殿使為中侍大夫;客省使為中亮大夫;引進使為中衛大夫、翊衛大夫、親衛大夫(政和六年增置);四方館使為拱衛大夫;東上閤門使為左武大夫、正侍郎、宣正郎、履正郎、協忠郎、中侍郎(政和六年增置);客省副使為中亮郎;引進副使為中衛郎、翊衛郎、親衛郎、拱衛郎(政和六年增置);東上閤門副使為左武郎;西上閤門副使為右武郎;皇城使為武功大夫;宮苑使、左右騏驥使、內藏庫使為武德大夫;左藏庫使、東作坊使、西作坊使為武定大夫(尋改武顯);莊宅使、六宅使、文思使為武節大夫;內團使、洛苑使、如京使、崇儀使為武略大夫;西京左藏庫使為武經大夫;西京作坊使、東西染院使、禮賓使為武義大夫;供備庫使為武翼大夫;自皇城副使至供備庫副使,為武功郎至武翼郎(今呼武功大夫以下為正使,武功郎以下為副使);內殿承制為敦武郎(淳熙改訓武);內殿崇班為修武郎;東頭供奉官為從義郎;西頭供奉官為秉義郎;左侍禁為忠訓郎;右侍禁為忠翊郎;左班殿直為成忠郎;右班殿直為成義郎(尋改保義);三班奉職為承節郎;三班借職為承信郎;三班差使為進武校尉;三班借差為進義校尉。”

98.宋初入貢者亦賜馬。《獨醒雜志》云:“李氏建國,國中無馬,歲與劉鋹市易。太祖既下嶺南,市易遂罷,馬益艱得。惟每歲入貢,得賜馬百余匹耳。朝廷未悉其有無也。王師南伐,煜遣兵出戰,騎兵才三百。至瓜州,盡為曹彬之裨將所獲。驗其馬,尚有印文,然后知其為朝廷所賜也。”

99.《獨醒雜志》云:“王荊公為相,子婦之親蕭氏子至京師,因謁公,公約之飯。翌日,蕭氏子盛服而往,意謂公必盛饌。日過午,覺饑甚而不敢去。又久之,方命坐,果蔬皆不具,其人已心怪。酒三行,初供胡餅兩枚,次供彘臠數四,頃即供飯,傍置菜羹而已。蕭氏子頗驕縱,不復下箸,惟啖胡餅中間少許,留其四傍。公顧取自食之,其人愧甚而退。人言公在相位,自奉類不過如此。”

100.《獨醒雜志》云:“崇寧錢文,徽宗嘗令蔡京書之,筆劃從省,‘崇’字中以一筆上下相貫,‘寧’字中不從心。當時識者謂京‘有意破宗,無心寧國’,后乃更之。”據此豈今日俗書寧字作寕字,猶是宋代遺文耶?

101.《獨醒雜志》三:“徽宗初,改元曰‘建中靖國’,本謂建大中之道,無熙寧、元祐之分也。將令學士撰詔,曾子宣言:‘建中乃唐德宗幸奉天時年號,不若更之。’上曰:‘太平亦梁末帝禪位年號,太宗用之,初何嫌焉?’遂下詔不疑。蔡京復用,盡變初元之政,改元曰‘崇寧’。崇寧者,謂崇熙寧也。”

102.《宋史》有全用《東略》論者,《韓億傳》是也。(《宋史》卷三一五)

103.《景德傳燈錄》廿五《天臺山德韶國師》:“師云:‘昆侖奴,著鐵袴,打一棒,行一步。’學云:‘恁麼即石人木人齊應諾也。’”《杭州靈隱清聳禪師》:“問:‘牛頭未見四祖時如何?’師曰:‘青山綠水。’曰:‘見后如何?’師曰:‘綠水青山。’”

104.《魏書》六七《崔鴻傳》:“鴻經綜既廣,多有違謬。至如太祖天興二年,姚興改號,鴻以為改在元年。太宗永興二年,慕容超擒于廣固,鴻又以為事在元年。太常二年,姚泓敗于長安,而鴻亦以為滅在元年。如此之失,多不考正。”

《崔鴻傳》:上表云:“始自景明之初(柴眉批:魏宣武景明元年,齊東昏永元二年,西五〇〇年),搜集諸國舊史,屬遷京甫爾,率多分散,求之公私,驅馳數歲。又臣家貧祿薄,唯任孤力,至于紙盡,書寫所資,每不周接,暨正始元年(柴眉批:正始元年,梁武帝天監三年,西五〇四年),寫乃向備。……著《春秋》百篇。至三年之末,草成九十五卷。唯常璩所撰李雄父子據蜀時書,尋訪不獲,所以未及繕成,輟筆私求,七載于今。此書本江南撰錄,恐中國所無,非臣私力所能終得。其起兵僭號事之始末,乃亦頗有,但不得此書,懼簡略不成。久思陳奏,乞敕緣邊求采,但愚賤無因,不敢輕輒。”

《史通·古今正史》篇:“鴻始以景明之初,求諸國逸史。逮正始元年,鳩集稽備而已。猶闕蜀事,不果成書。推求十有五年,始于江東購獲,乃增其篇目,勒為一百二卷。”

鴻子子元傳:“永安中,乃奏其父書曰:‘先朝之日,草構悉了,惟有李雄《蜀書》,搜索未獲,闕茲一國,遲留未成。去正光三年(柴眉批:魏孝明正光三年,為梁武普通三年,西五二二年),購訪始得,討論適訖,而先臣棄世。凡十六國,名為《春秋》,一百二卷。近代之事,最為備悉。’”

105.《宋史紀事本末》“平江南”條,言李穆奉使還,帝“命梁迥復使,諷之入朝。江南主不答。迥還,帝乃命曹彬為西南行營都部署”。按:《長編》李穆出使之日,梁迥與潘美、劉遇同領兵赴荊南。豈復有出使之事?《宋史·迥傳》亦不及此,恐誤。

106.《宋史》卷二六一:“劉重進,以習契丹語,應募使北邊。”

責任編輯:鐘源

校對:丁曉

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/339543.html