共青團的虛擬形象江山嬌,微博下評論整理合集就是一本書:《中國女性抑郁的一萬零一個原因》“江山嬌,你生孩子麼?江山嬌,你還是處女麼?江山嬌,你拿到這個角色是不是睡的老板啊?江山嬌

共青團的虛擬形象江山嬌,微博下評論整理合集就是一本書:《中國女性抑郁的一萬零一個原因》

“江山嬌,你生孩子麼?

江山嬌,你還是處女麼?

江山嬌,你拿到這個角色是不是睡的老板啊?

江山嬌,你離婚以后是二手貨麼?

江山嬌,老師性侵了你你會被退學麼?

江山嬌,你是不是一定得生個兒子?

江山嬌,你被要求吃黃體酮嗎

江山嬌,你能打HPV嗎?

江山嬌,你體重不過百平胸還是矮?

江山嬌,你為祖國剃頭嗎?

江山嬌,你生二胎嗎,打麻醉針嗎?

江山嬌,你會自慰嗎?

江山嬌,你不會化妝還是個女人嗎?

江山嬌,你家的房子以后全是你弟弟的嗎?

江山嬌,你買衛生巾必用黑口袋嗎?

江山嬌,你上警校也需要比男生高200分才能錄取嗎?

江山嬌,我兒子不是故意殺你的,我就這一個兒子,你能原諒他吧。

……

江山嬌,大家開個玩笑而已啊,是你太敏感了吧?”

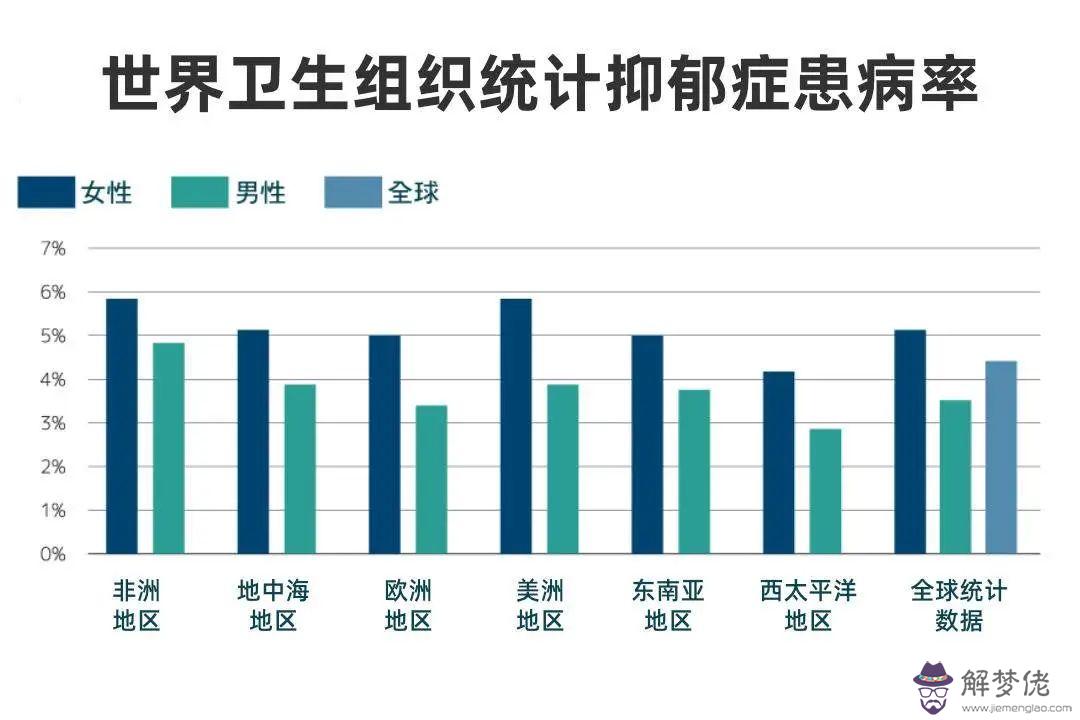

據世界衛生組織2017年統計數據顯示,全球抑郁患病率約為4.4%,女性抑郁患病率(5.1%)高于男性(3.6%)。且地區之間存在差異,非洲女性抑郁患病率最高,達5.9%,而西太平洋地區男性的患病率為2.6%。

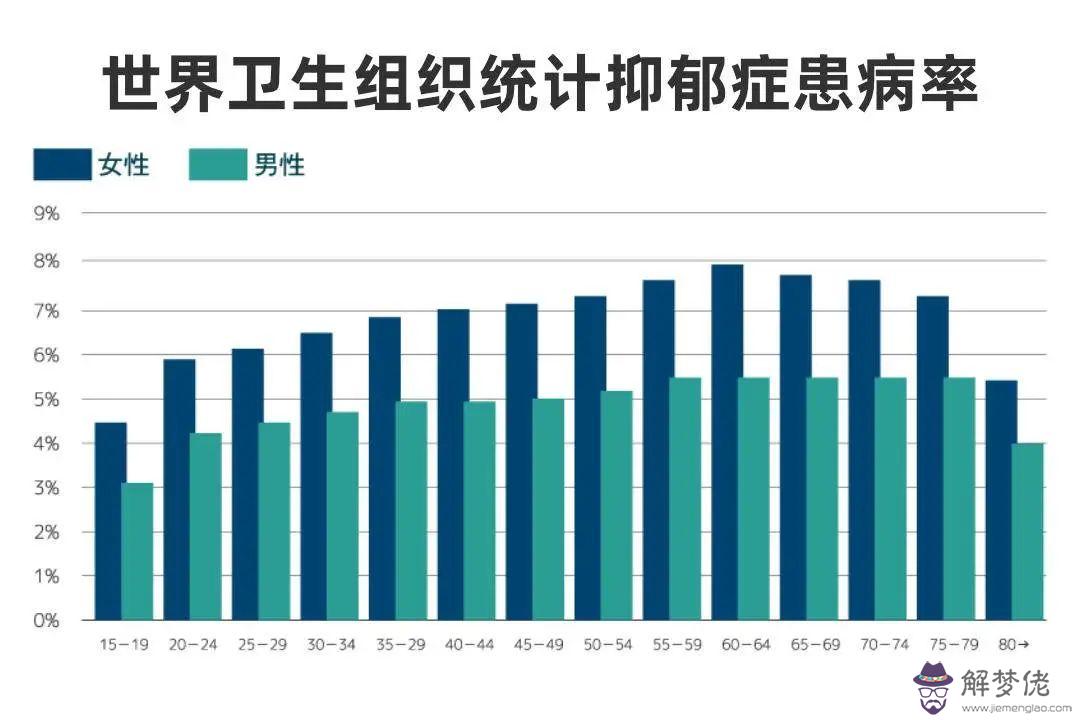

抑郁的流行率也會隨年齡增長而變化,55-74歲女性(7.5%)高于男性(5.5%),全球抑郁患者近一半人口居住在東南亞地區和西太平洋地區。

而另一項美國的流行病學調查顯示,女性的抑郁終身患病率是男性的2.1倍。統計顯示女性抑郁的比例更高,越是發達地區,抑郁癥發病的性別差異越為明顯。

女性抑郁癥可能會更早發生,且持續時間更長

女性抑郁癥可能會更早發生,持續時間更長,更容易復發,更可能與壓力性生活事件相關聯,并且對季節性變化更為敏感;

盡管女性比男性自殺的次數少,但她們更有可能感受到內疚并嘗試自殺;

女性抑郁癥更可能與焦慮癥有關,往往表現為恐慌癥狀和飲食失調;

相比男性,抑郁女性濫用酒精和其他藥物的比例更低。

被消費主義商品化的女性

丨自然性別之外,成為女性的條件

成為女人是有條件的:不生孩子不是完整的女人,不化妝不是完整的女人,失去乳房子宮的不是完整女人….社會對女性的角色期待固化了女性自由的生存發展權力。

她們是“她經濟”的消費者、是被榨干剩余勞動價值的勞動者、是滿足丈夫對新鮮感追求的妻子、是孝順雙親謙讓弟弟的女兒……唯獨不是她自己。

女性與其說是一個自然性別,不如說是男性創造出的低人一等排位第二的社會性別。一切所謂“女性特質”都是為了男性社會的方便而生硬規劃出來的。在這個過程中,女性被破壞的不只是性別平等,而是人權的基本需求。

精致的妝容搭配華服才算得體,中國女性似乎還沒有實現“化妝自由”。卸妝后及其不自信的抑郁患者形容:每天出門前的“畫皮”儀式讓她們覺得枯燥又疲憊。

就像契科夫的小說《裝在套子里的人》那樣,每天穿上“社會人格”的套子走出門,內心的“自我需求”部分已經病變腐壞。可依舊要從容微笑,仿佛日復一日去扮演朋友圈里所經營的人設,騙得過別人,也就能騙過自己。

丨為什麼我們要為不美而羞愧?

如果說一個性別觀不健康的社會建構了什麼,它首先讓女性相信,相比于其他各個方面的進階,外貌是“必須努力上進”的必要且優先領域。

商品經濟成功篡奪了輿論話語權,“整形模板”這一詞匯的流行,無疑直接站在了多元化審美的對立面,通過打壓制造焦慮,將女孩兒們本具千秋的臉蛋兒標為:70分、65分…..為了追求明星網紅們那樣90分的外形,女孩兒們被要求保持健身、每天化妝、定期醫美。

如果說“美”源于視覺經驗下安全感的心理需求,是DNA序列的健康生物特性,是生生不息的感染力,那麼當下商品經濟所包裝的“美”的概念可謂背道而馳。

更像是把女性消費者們本身雕琢成模特兒,融入琳瑯的商品櫥窗當中去,成為景觀社會中被物化的一部分了。

“廣告偷走了她對自我的鐘愛,再以商品為代價,把這愛回饋給她。”

當代女性的maintenance cost(運維成本)撐起了經濟的一片繁榮:眼霜頸霜一應是SKII魚子醬,水光針要菲洛嘉,熱瑪吉超聲刀都得選美版,每天刷新共享衣物租賃平臺以捍衛時尚麗人的地位。

物化女性的外貌和身體,可以說是整個時尚、美妝、醫美行業的底層基礎。女性的自尊水平沒有因為變美的手段更多而提升,反而更加低了。

丨變美真的讓女性更快樂了嗎?

在我接觸的來訪者中,幾乎每個年輕女孩兒都會因為不符合幼白瘦的主流審美而自卑,因為覺得自己不漂亮、不出挑而自卑到不敢追求所愛。

“好女不過百”的言論讓越來越多女孩迫不得已地過度追求骨感,甚至對進食行為感到恥辱,在外吃飯都不敢吃完一整碗,最終導致飲食失調,反復在「神經性貪食」和「神經性厭食」的摳吐中惡性循環。

安全感和自信心的缺失,近年來催生了更多“現實感缺失”的「整形依賴癥」患者。整形被醫美機構包裝成對抗焦慮的手段,被包裝成事業不成功、感情不順利的解決方案。

當源自“整形模板”的質疑否定滲入了我們的認知維度,被整合進自我概念,就會演化為對自己的不接納。整形依賴癥患者眼中的世界,是不真實的,繼而他們的行為就是沒有坐標感的。夸張的妝扮或是對面部的重塑,是她們試圖填補自己的內心支撐,這種被沒收的支柱,叫“自信”。

醫美消費主義也導致了越來越多的女孩陷入「軀體變形障礙」,這本質上是內心對自己的不接納。當整容被商業產品包裝成對抗焦慮的手段、事業不成功、感情不順利的解決方案。這種否定滲入了我們的認知維度,被整合進了自我概念。導致了「現實感缺失」和「整形依賴癥」。

軀體變形障礙:

軀體變形障礙是指身體外表并不存在缺陷或僅僅是輕微缺陷,而患者想像自己有缺陷,或是將輕微的缺陷夸大,并由此產生心理痛苦的心理病癥。

現實感缺失:

即感知到的世界和世界本來的樣子是不一樣的。現實感缺失的人,視覺經驗會產生一定的改變。但視覺經驗改變并不是根本,心理變形才是根源。就像眼睛是心靈的窗戶,而心靈是你面對這個世界的鏡子,當鏡子變成哈哈鏡的時候,我們所看見與感受到的世界將都是扭曲的。

被脅迫的母性犧牲主義形象

“剪去秀發,她們整裝出征” ,無疑是厭女癥的另一種表現形式。

上野千鶴子著名的《厭女》中提到:

“生而為女人,我們為什麼那麼憤怒——把女人塑造成圣女,歌頌女人作為母親、作為姐妹、作為善意者的偉大和犧牲,正是厭女癥的另一面。當一個女人被塑造成圣女,享受了人們的眼淚和心痛,她的犧牲就成為理所應當。與此對應,不肯做同樣犧牲的女人就會被綁上恥辱柱。”

女性醫護人員在抗疫最前線,可能是流產完的第10天,又回到前線繼續救人,或者可能已經懷孕了9個月,始終頂在第一線。

在古時,女性丈夫死后多是自愿守寡,當地會興建貞節牌坊,用來表彰長年不改嫁,或自殺殉葬的女性。但后來大戶人家開始攀比貞節牌坊數量,甚至官員為了增加轄區內貞潔牌坊數量為自己政績明證,活活餓死守寡的女性。

輿論大肆開始宣揚某個群體的偉大與犧牲,像極了古時被逼建立的貞潔牌坊。

被雙標打壓、歧視的職場女性

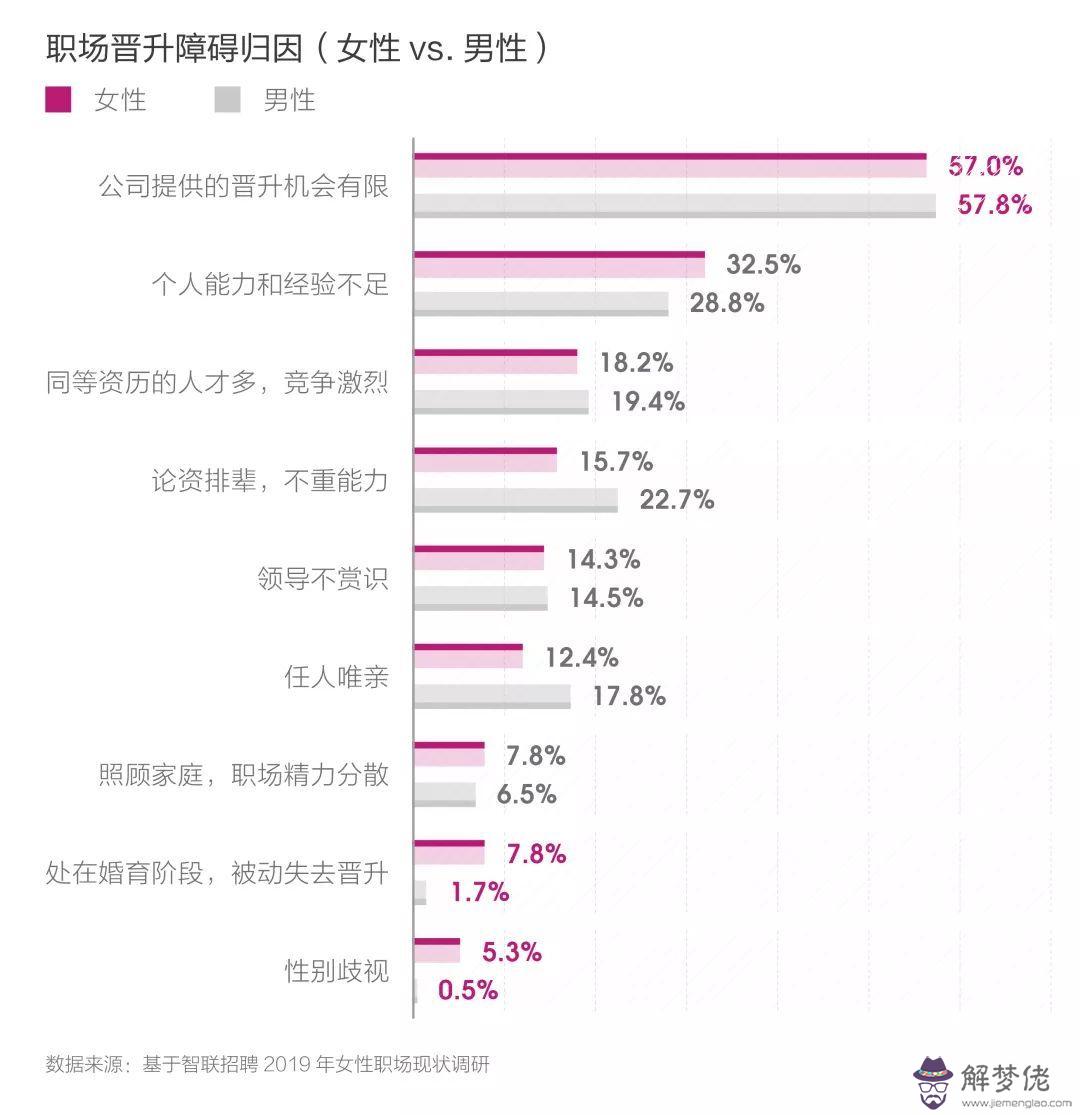

今年3月初,智聯招聘在與聯合國婦女署共同發布了《2019中國女性職場現狀調查報告》,通過數據我們能看到一系列職場女性遭遇的不公現象:

2019年男女職員的平均薪酬依然存在23%的差距;而在升遷上,職場女性上升通道依然狹窄,高層管理人員中,男性比例高達81.3%,而女性僅有18.7%,因“性別歧視”導致的晉升受阻的比例是男性的 10.6 倍……

全國婦聯婦研究所也發布過報告:全國高達 86.6%的女大學生受到一種或多種就業歧視。

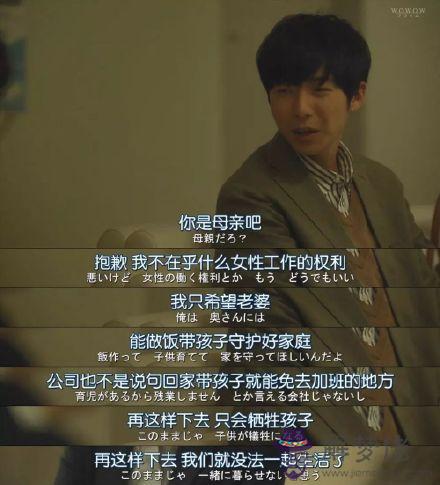

同樣的加班,同樣的拼命,同樣的業績,但在升職加薪時,卻得不到同樣的待遇。而來自家人、朋友、同學、鄰里甚至丈夫的言論,卻都出奇的一致:

“我不在乎什麼女性工作的權利,你帶好孩子做好家務就夠了,嫁得好比什麼都強”

在職場環境里, 默認要為家庭犧牲的一定是女性角色,但這種“約定俗成”的規矩從來不是女性自己主動選擇。因為社會對于女性成功標準定義更低,都認為“不靠老公養已經很NB了”,“那些事你找個人嫁了就解決了”。

社會對女性沒有那麼高的期許,這已經默認把女性和男性判定為一種依附關系。但另一方面還要口口聲聲要求女性“獨立”、“自主”、“不脫家庭的后腿”。魚和熊掌想要兼得,無視了女性的自由發展權力,也剝奪了她們的選擇。

對事業成功的女性,“如何平衡事業和家庭?”似乎已成為一道必答題。張泉靈被問及這一問題時,立刻亮出了自己的態度:“我要明確告訴你,我很討厭這個問題。因為這個問題本身,就是對女性的偏見。”

緊接著反問主持人“你為什麼好奇這個問題呢?因為你覺得應該平衡。”

“你為什麼從來不好奇說,你為什麼不跟姚明去打籃球?因為你覺得我不需要達到這點。我特別好奇,你采訪男性企業家的時候,會問平衡性的問題嗎?”

中國女性在這種環境中已經忍耐了太久,而很多女性還尚未察覺,沒有意識到這個問題本身就是錯題——為什麼因為是女性,就必須做到完美?

被貫穿一生暴力支配的女性

據全國婦聯統計數據顯示:中國每7.4 秒就有一位女性遭家暴,平均遭受35次后才會報警,家暴致死占婦女他殺死因的40%以上。世衛組織在2017年的數據顯示,全球三分之一的女性遭受過身體或性暴力,然而僅不到10%的女性報過警。

針對女性的暴力已經成為一個全球性的嚴重問題,包括軀體/性虐待、強奸、性歧視,甚至在某些地區還存在強迫結婚及生育。這些應激事件都會提升女性罹患抑郁的風險。

抑郁的她們成長過程中從來沒有一帆風順,小時候作為女兒,經受過父母的暴力訓斥;長大嫁人后,可能面臨丈夫的毆打。在之后的人生中,只要有相關事件或場景的“喚醒”,痛苦、焦慮、自卑等情感就會重現。PTSD、人格障礙等精神心理問題都與家庭暴力有關。

但肉眼所見的暴力卻遠不止于此,軟暴力也是扼殺女性身心健康的一把尖刀。

有人曾問:“女性為什麼會有月經,流血的原因是什麼?”

一位年長女性的回答是:“這是只有神才知道的事情,流出來的都是壞血。”

還有一種聲音說:“我聽說過,那是一種病,受影響的都是女性。”

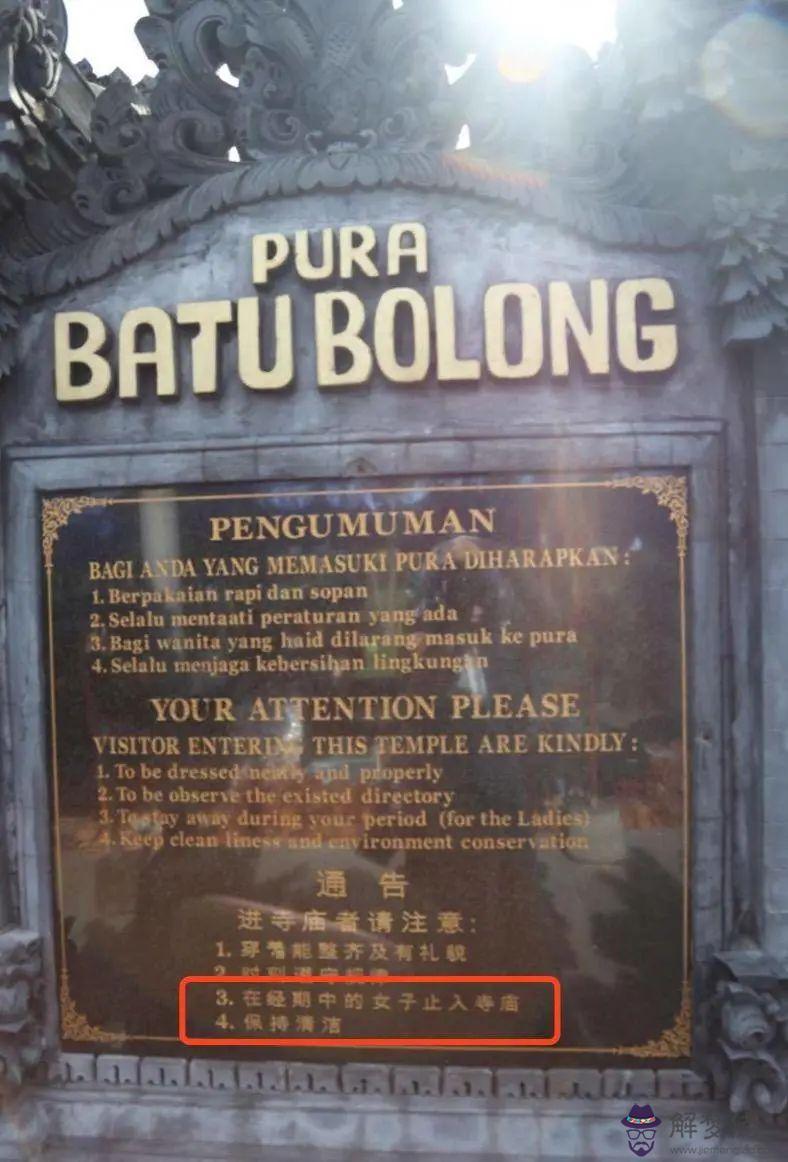

事實上“月經羞恥”由來已久,雖然大多數國家的女性用上衛生巾并不是太難的事,但這種觀念仍然根深蒂固:月經是骯臟的、是不潔的、是丑陋的、是羞恥的,是不能在公共場合被談論和暴露的。它仍然讓大多數人都相信月經應該成為禁忌之物。

在很多沒有接受過完整性別教育的男生認知里:“月經是藍色的,能憋住,只來一天”

在天主教教條中,夏娃誘惑亞當導致被逐出伊甸園,而月經及其痛楚就是對夏娃所犯下之罪的懲罰。所以20世紀以前的女性教徒在經期是不能去教堂的,也不能領受圣餐。這些既定的規矩讓不處于經期的女性也會感受到被制造出來的、不必要的負罪感 。

2019年攝于巴厘島寺廟門前

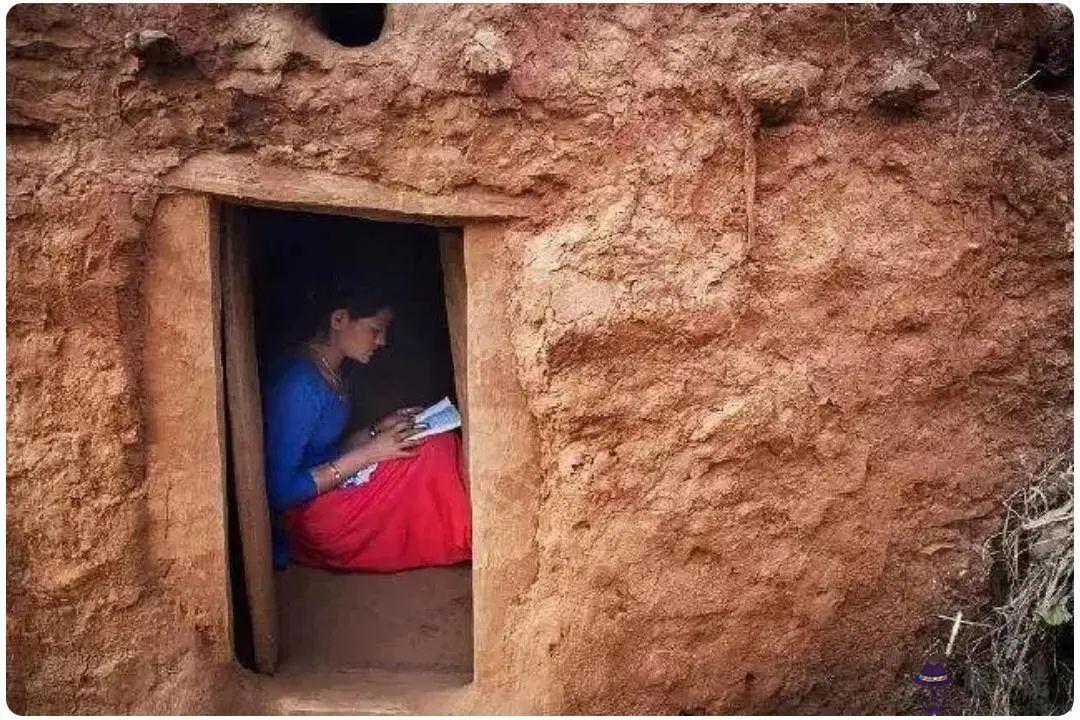

尼泊爾的印度教還要求女性教徒在經期住在一種名為“巢頗蒂”的泥棚中,遠離人群,直到結束才能回歸。

經期女孩被軟禁在尼泊爾的泥棚

而在性侵害的防范教育里,落腳點也多是“女孩子這麼晚不回家”、“不要打扮太出挑”

這些暗喻了強暴的羞辱是來自“貞操即財產”這條規定。這無疑是對被害者正當權益的禁錮。

在譴責肉體的宗教里,女人也成了有極大誘惑力的魔鬼。德爾圖良(Tertullian)寫道:“女人啊,你是魔鬼的大門,你把連魔鬼也不敢直接攻擊的人引入歧途。上帝之子不得不死是你的罪過;你要永遠舉哀,永遠衣衫襤褸。”

圣·安布羅斯說:“是夏娃把亞當,而不是亞當把夏娃引向罪孽的,女人把她所引向罪孽的男人認做丈夫是公平合理的。”

圣·約翰·克里索斯托說:“在一切野獸中,沒有一種像女人那樣害人。”——波伏娃《第二性》

作為男人性欲的目標,在某些時代背景下,女性的肉體自然地背負著符號意義上的罪惡重擔。比如,神學家圣奧古斯丁就懲戒過自己,因他年輕時曾反復屈服于淫欲沖動。他在《懺悔錄》中寫道:“那個不檢點的女人看見我魂不守舍,用肉欲之眼引誘了我。”

被性別模型捆綁的女性

在生存資料越稀少、越欠發達的地區,女性社會地位普遍越低。

非洲許多地區的女性,從小面臨重男輕女,長大后享有的獨立生產資料較少,大量每日家庭平均可用支出僅有1-2美元的貧困家庭,為了減輕經濟壓力,娘家人會讓女兒最終用以物易物的方式進入婚姻,被賣掉。

又或者女性被當做政治聯姻或者產業利益的犧牲品,為了家族利益而被迫割舍掉自己的婚姻自由。

——“妻子”只是一個婚后淪為生育機器的商品,她們被賦予的社會職能就是生育。

這種現象,在中國農村也并不罕見。

在大量的游戲作品中,女性角色被設計者塑造成了衣著暴露、點擊互動還有發出呻吟的帶有明顯性暗示形象。對女性角色設計的“低姿態、被支配”原則,讓玩著這些游戲長大、聽著PUA搭訕課程的男性自然而然對未來的妻子或女友使用一種命令性的支配口吻和姿態。

曾被央視《新聞周刊》進行長達10分鐘批判的Ayawawa,則開創了一套量化女性價值理論,美其名曰“女性愛情方法論”,將女性的價值量化為“PU、MV”。

MV(mate value伴侶價值):

包括年齡、身高、長相、工作、家庭背景、學歷這種外在及經濟條件社會地位。女性擇偶的核心競爭力聚焦在年輕美貌上,男性的競爭力 主要集中在資源。

當“女性在基因上就是XX”的口頭禪埋進了性別主義者的固有認知神經中,只要念出這句咒語就能擊敗所有妄圖覺醒的“女拳”。

設計者們之所以能堅定地擁護性別區分對待、差異歧視,是因為他們篡奪了話語旗幟去發揚自己被閹割過的教義理論。他們可以言之鑿鑿地引用“遠古時期開始男人就是狩獵角色,需要性滿足、需要征服欲、需要播撒種子”的言論來佐證男人出軌是物種天性、女人不適合做領導者。

弗洛伊德的「生物決定論」中,用“力比多”(libido)來泛指一切身體器官的快感。弗洛依德認為力比多作為一種本能,是人的心理現象發生的驅動力,企圖從生物學的角度定義普遍人性。

這一點卡倫霍妮在《我們時代的神經癥人格》中提出:人類學對于不同的文化考察,證明并不存在所謂普遍的人性。

弗洛伊德性本能的“生物決定論”狹隘之處就在于,人作為參與社會活動的生物,是信息的給養產物,絕不能脫離社會文化去討論人類認知行為。

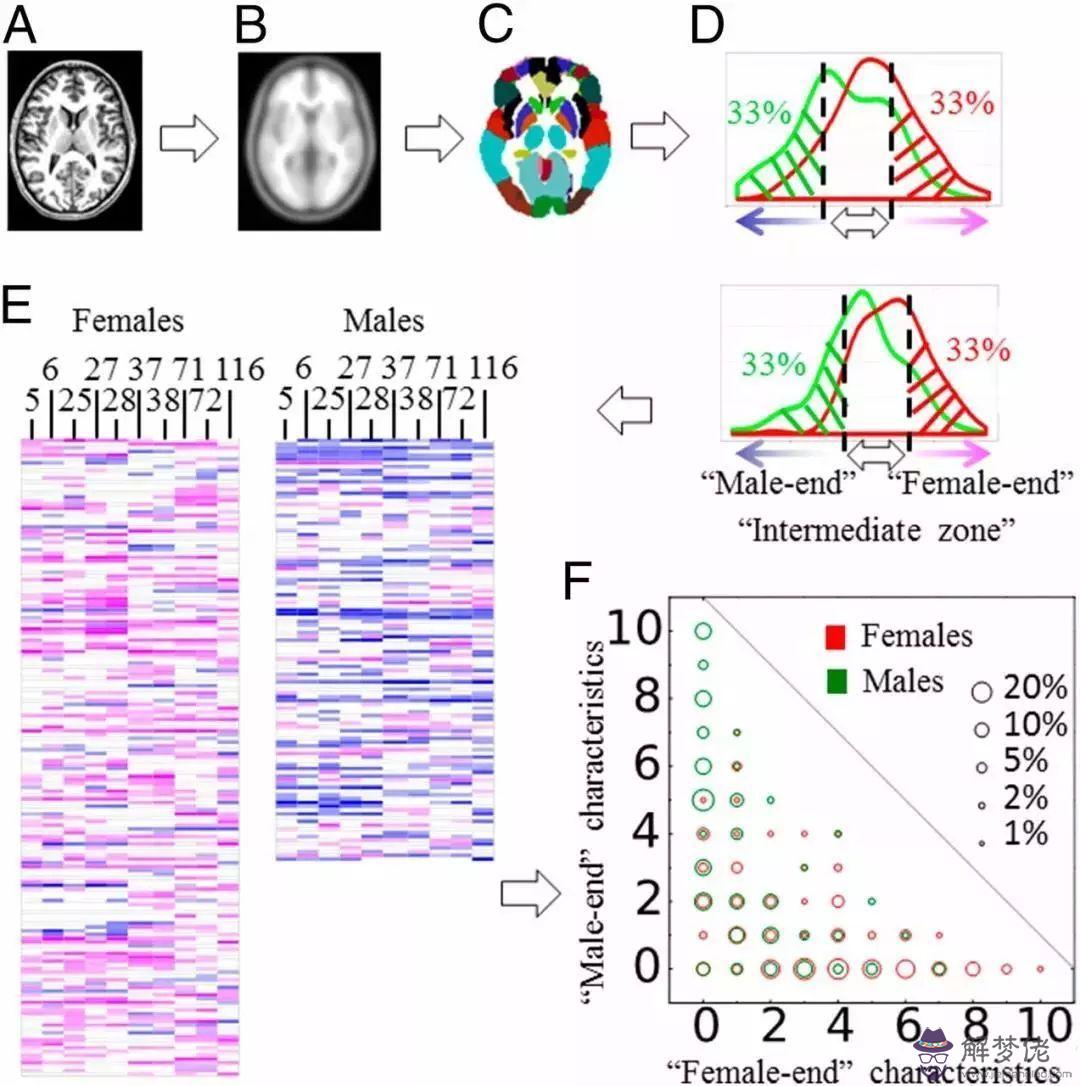

這說明人類的大腦并不落入“基因-性腺-生殖器”的生理性別模型,也不是本質論的科學證據。性別構造不同,是生物多樣性的表現,不必為自己任何屬性所捆綁。

或許你聽過這樣的論據:

“男性大腦體積更大”

“男性大腦中的某某結構體積比女性更大”

“男性的心理旋轉能力(mental rotation)更強”

“男性大腦”和“女性大腦”這樣的說法非常容易使人產生一種錯誤的印象:大腦這個器官,就像生殖器一樣同樣具有非男即女的生理性別。

然而在生理性別的劃分上,學界目前廣泛采用的是“基因—性腺—生殖器(Genetic-gonadal-genitals, 3G)”模型。

女性神經系統感受力更強

從腦神經科學的角度看,女性左右腦的連接較好,女性可以一邊看電視,一邊聊天,一邊打牌,一邊做別的事情。

在和人吵架的時候,女性大腦中情緒相關的連接、動作相關的連接、記憶相關的連接都會被激活,而男性的大腦功能沒有那麼強大。

所以女性的情緒喚醒和體驗能力都比男性更強,敏感程度也比男性高,因此更容易被情緒左右。同樣的抑郁情緒,女性會感受更加明顯。這種“抑郁易感性”讓女性更容易罹患抑郁、焦慮等心理疾病。

生理活動導致內分泌波動大

女性有幾個特殊的時期是罹患抑郁癥的高峰,比如青春期、圍產期、哺乳期和絕經期。在這幾個時期當中女性由于內分泌的改變,會導致發病情況明顯增多。

其中以產后和絕經期最為顯著,這兩個時期正是抑郁的高發期:

70%女性在孕期會出現抑郁癥狀,其中10%~16%符合重度抑郁癥診斷標準;

40%的女性抑郁癥患者在妊娠期經歷了首次抑郁發作;

33%在產后經歷首次發作,另外單親媽媽、意外有孩子的媽媽、以及經濟困難的媽媽中比較常見抑郁癥,有些女性也會因為不會帶孩子或者過度擔心孩子的健康問題而抑郁;

產科學著作《產科學:正常和異常妊娠》第 7 版中數據顯示,深度抑郁障礙的患病率女性(12.0%)幾乎是男性(6.6%)的兩倍,女性抑郁的一個明顯峰值就是生育期間。

而男性抗抑郁的激素分泌是女性的三倍,同樣的抑郁刺激,男性的消退速度更快。

染色體異常提升了50%的患病幾率

美國匹茲堡大學醫學中心的科學家在《美國醫療遺傳學》雜志上撰文表示,實驗表明“CREB1”基因異常會令女性飽受抑郁之苦,但對男性卻毫無影響。

這一研究小組的負責人祖本科教授說,他們在實驗中首先把抑郁基因的位置限定在2號染色體上的“2Q33-35”區間,然后在這一區間的8個基因中確定出罪魁禍首“CREB1”基因,這也是科學家首次找到使人易患抑郁癥的基因。

這種遺傳因素的性別差異提高了女性患抑郁癥50%的幾率,“2Q33-35”的特定基因會導致部分女性在早年就容易發病,表現為反復發作的抑郁癥。

2015年,以色列的神經科學家達夫納·喬爾(Daphna Joel)與她的研究團隊一起提出了“馬賽克拼花”模型(Joel et al., 2015):

大腦并不能像基因、生殖器或者性腺一樣,被粗暴地劃分為“屬于男性”或“屬于女性”。大多數的大腦都像獨一無二的“馬賽克拼花”,同時具有偏雌性化和偏雄性化的特征。

此模型指出:假設大腦一共只有有A、B、C、D、E五個特征,那麼大腦可能是A和B比較偏女性化,C、D、E比較偏男性化,而另一個人的大腦可能是A、D比較偏女性化,而剩下的比較偏男性化。究竟哪些特征會偏向什麼樣的性別,這在很大程度上與“基因—性腺—生殖器”性別沒有關聯。

總而言之,絕大部分在“基因—性腺—生殖器”模型上可以被劃分為純男性或純女性的人,都擁有一個雌雄間性(intersex)的大腦。

這樣的模型并不能很好地被遷移到對人類大腦與認知的理解上。性別可以分男女,大腦卻不一定有完全的雌雄之分。女性抑郁癥的致病因素也許就像“馬賽克拼花”一樣——沒人能將其徹底詮釋,但科學和思考永不止步。

參考文獻:

[1]Beery, A. K., & Zucker, I. (2011). Sex bias inneuroscience and biomedical research. Neuroscience & Biobehavioral Reviews,35(3), 565-572.

[2]De Vries, G. J. (2004). Minireview: sex differences inadult and developing brains: compensation, compensation, compensation.Endocrinology, 145(3), 1063-1068.

[3] Eliot, L. (2019). Neurosexism: the myth that men andwomen have different brains. Nature, 566, 453-454.

[4]Feng, J., Spence, I., & Pratt, J. (2007). Playingan action video game reduces genderdifferences in spatial cognition. Psychologicalscience, 18(10), 850-855.

[5] Gobinath, A. R., Choleris, E., & Galea, L. A.(2017). Sex, hormones, and genotype interact to influence psychiatric disease,treatment, and behavioral research. Journal of neuroscience research, 95(1-2),50-64.

[6] Joel, D. (2012). Genetic-gonadal-genitals sex (3G-sex)and the misconception of brain and gender, or, why 3G-males and 3G-females haveintersex brain and intersex gender. Biology of sex differences, 3(1), 27.

[7] Joel, D., Berman, Z., Tavor, I., Wexler, N., Gaber,O., Stein, Y., … & Liem, F. (2015). Sex beyond the genitalia: The humanbrain mosaic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(50),15468-15473.

[8]Joel, D., & McCarthy, M. M. (2017). Incorporatingsex as a biological variable in neuropsychiatric research: where are we now andwhere should we be?. Neuropsychopharmacology, 42(2), 379.

[9] Jordan-Young, R., & Rumiati, R. I. (2012).Hardwired for sexism? Approaches to sex/gender in neuroscience. Neuroethics,5(3), 305-315.

[10] Maguire, E. A., Woollett, K., & Spiers, H. J.(2006). London taxi drivers and bus drivers: a structural MRI andneuropsychological analysis. Hippocampus, 16(12), 1091-1101. [11] Mazure, C. M., & Swendsen, J. (2016). Sex differencesin Alzheimer’s disease and other dementias. The Lancet. Neurology,15(5), 451.

[12] McCarthy, M. M., Pickett, L. A., VanRyzin, J. W.,& Kight, K. E. (2015). Surprising origins of sex differences in the brain.Hormones and behavior, 76, 3-10.

[13] Ritchie, S. J., Cox, S. R., Shen, X., Lombardo, M. V.,Reus, L. M., Alloza, C., … & Liewald, D. C. (2018). Sex differences inthe adult human brain: evidence from 5216 UK Biobank participants. CerebralCortex, 28(8), 2959-2975.

[14] Voyer, D., Voyer, S., & Bryden, M. P. (1995).Magnitude of sex differences in spatial abilities: A meta-analysis andconsideration of critical variables. Psychological Bulletin, 117(2), 250–270.doi:10.1037/0033-2909.117.2.250

[15] WHO 2017年全球抑郁癥統計報告.

[16] 2019中國女性職場現狀調查報告.