這篇文章整理自和C小姐的一次談話。她是我的學姐,畢業后輾轉于悉尼的幾家心理咨詢公司,遇到不少稀奇古怪的案例。文中所述案例,均已獲得當事人許可。1、記憶的重量M女士,因為車禍失去

這篇文章整理自和C小姐的一次談話。

她是我的學姐,畢業后輾轉于悉尼的幾家心理咨詢公司,遇到不少稀奇古怪的案例。

文中所述案例,均已獲得當事人許可。

1、記憶的重量

M女士,因為車禍失去儲存長時記憶的能力。

M女士患病前是一家跨國奢侈品經銷商的市場總監,一位雷厲風行的女強人。然而,幾年前因為一場車禍撞擊了頭部,失去了儲存長時記憶的能力。長時記憶是人最重要的記憶來源,我們能夠記起幾天前,甚至幾年前的事情,依靠的就是一套運作良好的長時記憶機制。

失去了長時記憶后的M女士,性格和氣質都完全變成了另外一個人。她父親說,“我女兒在出事那一刻起,就已經死了”。

M女士平時有很多奇怪的行為:

記不住新人的名字。

但是她可以記起出事前的那些人,所以她每次見到C小姐,都會用她以前一個朋友的名字稱呼C小姐。

混淆以前和現在的記憶。

有一次去超市,M女士挑選了一大堆蔬菜和水果,她說自己今晚有個派對,邀請了很多人來。可是,住在療養院的M女士根本沒有什麼朋友。這個派對只是她混淆了一些以前的記憶。

變得多疑,對周圍的人不信任。

由于M女士知道自己記不住事情,所以她很害怕身邊的人捉弄她。她變得很多疑,甚至會編造沒發生過的事情來質問身邊的人。

有一次,M女士問C小姐,“我看到你剛剛跟我媽說話了,她現在去哪了”。

可是她媽媽很久沒來過了。

后來,M女士的媽媽也過世了。起初她還養了一只貓,后來那只貓也去世了。

M女士沒有了記憶,她也記不住貓和母親離世了。

C小姐每天最害怕的問題,就是“我的貓(母親)去哪了?”。

她一開始會跟M女士仔細解釋,她的貓已經去世了。但是,每次還沒等她說完,M女士就開始啜泣。如果是問到母親,往往啜泣就變成了嚎啕大哭。

后來她慢慢發現,這種解釋是無力的。M女士記不住她的貓的死去,更記不住母親的離世。所以每次當C小姐提起她們的死亡時,M女士就會像剛剛得知這噩耗般痛哭一次。

這樣的場景在一個月內反復重復,每一次都是同樣程度的傷心。

我問她,那M女士也不會像我們常人一樣慢慢釋懷嗎?

她的答案是“不會的“。因為她不只記不住外部發生的事情,與此同時也無法儲存內心里產生的意義。

對于M女士而言,時間就仿佛停滯在了出事前一秒,在之后發生的所有事情都不再出現在她的生活里。她可以短暫的碰觸到一些后來發生的事情,但是卻無法因此而有所思考,或是成長。

記憶對于我們意味著什麼?

這個問題可能任何一個正常人都不曾思考過,因為記憶之于我們就仿佛腿腳之于身體,我們不會去思考記憶的意義,就好像我們不會質疑“人為什麼有兩條腿”一樣。

但是在聽過M女士的事情后,我開始反思一些事情。

一個失去記憶的人,失去的不只是一塊受傷的腦區,或是大腦里儲存記憶的某個系統。ta所失去的,是一部分的自我,一份相信現實的信心,和一條與時間相連的紐帶。

在ta無法生成長時記憶以后,ta無法再從任何的事情中找到屬于自己的意義,因此也失去了心理上成長的可能性。

我們有時候會厭惡、逃避那些糟糕的壞記憶,可是試想一下如果我們真的像M女士一樣記不住自己的母親的離世,我們會比現在更幸福嗎?

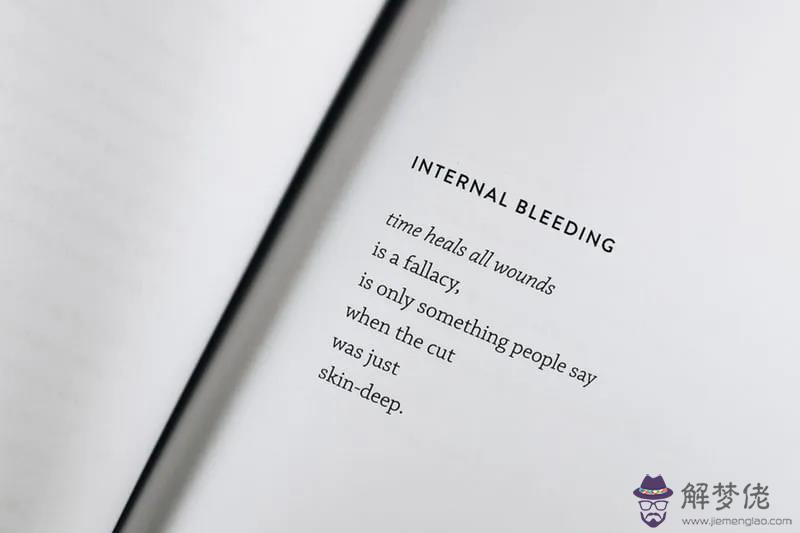

記憶的重量或許就在于它把我們牢牢地拴在了時間的齒輪上,隨著時間慢慢流逝,那些壞記憶中萌生出了新的意義,而我們因為相信這些新的意義而釋懷了過去的事情。

今天的壞記憶或許在未來的某刻變成了有價值的,這也許就是記憶與時間,送給我們最好的禮物。

2、一只齒輪

Z先生,曾因吸毒偷竊而入獄,現在是一名清潔工。

“每個人都是社會機器的一只齒輪,可我們咨詢師就真的只能充當那個修理工嗎?”

C小姐問了我這樣一個問題。至于她為什麼問這個問題,要追溯到她在遇到M女士前的那份工作。

在進入現在的這家腦損傷康復中心前,C小姐在一家與政府合作的心理咨詢公司工作。那家公司日常的業務,就是為患有心理疾病的低保人群提供咨詢服務。

因為是跟社會底層的人民打交道,所以來往的客戶中多半都沒有接受過良好的教育,甚至有些人剛剛從監獄中釋放出來。

Z先生就是一名刑滿釋放不久的清潔工,大概三個月前因為受到同事的欺凌而患上了雙相情感障礙。所謂雙相情感障礙,是抑郁和躁狂癥的結合體,患者有時呈現出抑郁,有時變得特別狂躁。

C小姐說,每當Z先生躁狂時都會說特別多的臟話,而且不光自己說,也會逼C小姐跟他一樣,不然就拒絕繼續交談。

說實話,我很難想象平時特別文靜的C小姐罵人時是一副什麼模樣。

Z先生幾年前,因為吸毒偷竊而入獄,出獄后被政府安排到了一家保齡球場做清潔工。但是由于Z先生身體孱弱加上名聲狼藉,所以同事們都很疏遠他。同事的冷漠讓他越發失望,又由于自身容易暴躁,便與同事發生了爭執,最終大打出手。

在C小姐工作的這段時間,她接到的大多數案例都與Z先生有所相似。因為家庭緣故,走上不歸路,然后面臨社會的歧視,最終罹患心理疾病。

而C小姐說,自己最不能理解的是,往往她所要求做的,便是治好這些人的病,然后讓他們甘愿回去工作。

她說,自己感覺這些人就像是社會機器抖落下的一只只齒輪,而她所要做的就是把這些齒輪再安回到它原來的位置。

而讓C小姐更加難過的是,當這些客戶找到咨詢師時,其實很多事情都已經發生了,而在這時咨詢師所能做的十分有限。

她無法改變Z先生吸毒偷竊的事實,無法改變他入獄的事實,無法讓他的同事不疏遠他,也無法讓Z先生不說臟話。

所有的錯誤都先于咨詢師發生了,可這個社會卻希望咨詢師可以解決一切錯誤背后的問題。

“有時的確感覺挺無力的”,C小姐坦白道,“我覺得很可笑的是,我還必須告訴他,工作是有意義的,他需要工作,需要回到那個對他不好的社會。”

“而甚至有些時候,我也會懷疑自己。難道我們真的就只能做一個修理工嗎?心理學所能做的只有這些嗎?”

3、心理學還能做什麼?

心理的免疫力不像身體那般是天生的,需要后天習得。

我給C小姐,講了一個我身邊的故事。

我有一對情侶朋友,兩人在澳洲因為一次晚會相識相戀的。

這個女生長相十分可愛,可是有一個缺點,就是記性不好。她有點像我之前提到的M女士,很容易忘東西,而且還會編造出莫須有的一些情節來掩飾自己的健忘。

大概是半年前,那個男生找到我,說他女朋友最近一直情緒很暴躁,嗓門稍微大一點就會特別狂躁。

他覺得我是學心理學的,或許能夠幫助到他。

我們見面聊過之后才發現,原來是那個女生很久之前看了一個家暴的視頻。視頻中的男生追著女生打到了電梯口,當時她被這個視頻嚇壞了。之后每次只要她男朋友嗓門一大,她就覺得自己要被家暴。

可是,令人不解的是,我的這位男生朋友從來沒有也對他女朋友動過手。

后來,經過了一系列的開導和溝通,這個女生終于理解到了自己的男朋友不是視頻里的那個男生,也知道自己認為男朋友會家暴自己的這個想法只是個臆想。

當女生意識到這些問題后,兩個人就再也沒有因為家暴這件事鬧過矛盾了。

我對C小姐說,其實很多事情都會像那個視頻之于女生一樣作用于我們的心理,持久卻隱匿。你可能忘記了很多天前看過的一個視頻,但是它產生的創傷卻一直根植在你心理。

可關鍵在于,很多人還在以如何對待身體的方式對于我們的心理。

C小姐說,“是啊,我們的身體感冒了可以調用免疫系統,發燒了是在抗擊病毒,對于身體而言,免疫力是對抗所有外來不良刺激的潛在機制。”

“可是從心理而言,事情不是這樣的。如果那個家暴的視頻我放著不管,那份信念不會在第二天被我的心理免疫系統清除,它的恐懼不會被某種機制所抑制,正相反,它會發酵,會與其他事物比如男朋友,發生連結,然后變得強大。”

我們心理的免疫力不像身體那般是天生的,這種免疫力需要習得,而對于大多數人來說,他們根本意識不到,自己心理的免疫力并不足以應付多數創傷。

在這方面,心理學當然可以做得更多,但前提是需要有人理解到這種心理與身體的差異。

我繼續說,然而即使在澳洲這樣的發達國家,尋求心理咨詢的人數也遠小于去酒吧和游樂場玩樂的人。

多數人只關心歡愉,而心理學是超越了簡單的歡愉的,它尋求的不再是刺激而是意義。可對于大多數人來說,意義不過是奢侈品罷了。

C小姐搖了搖頭,說:“其實很多人都有自己的意義的,只不過這種意義不是心理學和哲學的那種。一個人可以為家人而活,可以為國家而活,其中的大多數也許在生命的前半程就找到了自己為之奮斗的那個意義。”

“反而是我們啊,才是那群最缺少意義,活得無意義的人呢。”

我撓撓頭,甚是不解。

她笑了笑,說道:“因為不滿足于任何意義,就是心理學教給我們最有價值的意義。”